Синтаксономия высших единиц лесной растительности южной тайги Западно-Сибирской равнины и гумидных низкогорий Алтае-Саянской горной области

Автор: Лащинский Николай Николаевич, Королюк Андрей Юрьевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Разнообразие и классификация растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-4 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье обоснована целесообразность рассмотрения зональных сообществ темнохвойных лесов южной тайги Западной Сибири и горных темнохвойных лесов гумидных секторов Алтае-Саянской горной области в составе единого класса Milio - Abietea Zhitlukhina 1988

Темнохвойные леса, черневые леса, тайга, синтаксономия

Короткий адрес: https://sciup.org/148200731

IDR: 148200731 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Синтаксономия высших единиц лесной растительности южной тайги Западно-Сибирской равнины и гумидных низкогорий Алтае-Саянской горной области

Фитоценотическое и флористическое своеобразие черневых лесов гумидных низкогорий юга Сибири не раз подчеркивалось в трудах сибирских ботаников [1, 6 и др.] На основании присутствия группы видов, характерных для широколиственных лесов Европы и Дальнего Востока России, из которых некоторые представлены в Сибири изолированным реликтовым фрагментом ареала, большинство исследователей связывают сообщества черневых лесов с растительностью подзоны широколиственных лесов [4, 11]. В то же время, совершенно очевидны различия между сообществами сибирских черневых лесов и типичными широколиственными лесами в фитоценотической структуре, экологии местообитаний, составе и жизненных формах доминантов древесного и травяного ярусов [8]. Наиболее характерные отличительные признаки черневой тайги [1,7] следующие:

-

1. В древостое доминируют пихта и осина без явного преобладания одной из них.

-

2. В подлеске участвуют крупные кустарники (до 18 м высотой).

-

3. Хоро шо развитый травян ой ярус образован видами сибирского высокотравья.

-

4. Присутствуют неморальные реликты.

-

5. Слабо представлена синузия листостебельных мхов.

В 1988 г. была сделана попытка синтаксономи-ческого оформления своеобразия сибирских черневых лесов в виде отдельного класса растительности Milio-Abietea Zhitlukhina 1988 [5], однако позднее Н.Б. Ермаков [4] предложил рассматривать черневые леса Сибири в составе порядка Fagetalia sylva-ticae Pawl. in Pawl. et al. 1928 класса Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937.

Таежная зона Западно-Сибирской равнины до сих пор остается слабо изученной в синтаксономи-ческом отношении. Традиционно она подразделяется на подзоны южной, средней и северной тайги [2, 6, 9, 11], из которых только средняя и южная характеризуются господством темнохвойных лесов на плакорных местообитаниях. Для подзоны юж-

ной тайги отмечается преимущественное доминирование в древостое сибирской пихты ( Abies si-birica – здесь и далее латинские названия видов даны по «Флоре Сибири» [10]), слабая выраженность напочвенного мохового покрова, хорошее развитие травяного яруса и частое присутствие в травостое видов неморальной природы ( Stellaria holostea , Aegopodium podagraria и др.) [9]. С одной стороны эти признаки отличают южнотаежные западносибирские леса от типичных сообществ класса Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939, с другой – сближают с рассмотренными выше черневыми лесами низкогорий.

Для выяснения синтаксономического статуса западносибирских южнотаежных зональных лесных сообществ было предпринято сравнение фито-ценотической структуры и флористического состава сообществ темнохвойных лесов плакорных местообитаний равнинной тайги Западной Сибири и черневой тайги гумидных секторов Алтае-Саянской горной области. В 2006-2009 годах сотрудниками лаборатории геосистемных исследований ЦСБС СО РАН был собран обширный материал по геоботанической характеристике зональных сообществ южной и средней тайги ЗападноСибирской равнины в центральной ее части на трех меридиональных профилях. В целом было сделано 780 геоботанических описаний малонарушенных темнохвойных лесов на плакорных позициях на почвах тяжелого механического состава. Кроме того, в анализ были включены 360 описаний, выполненных в предшествующие годы в гумидных секторах низкогорий Салаирского кряжа и в горнолесном поясе Кузнецкого Алатау, а также описания из работы Н.Б. Ермакова [3].

Анализ флористического состава и особенностей фитоценотической структуры сообществ показал существенное сходство между равнинными южнотаежными и низкогорными черневыми лесами. В то же время они хорошо отличаются от типичных сообществ класса Vaccinio-Piceetea, формирующих зональную растительность среднетаежной подзоны. Выявленные особенности позволяют рассматривать зональные темнохвойные леса Западной Сибири вместе с горными темнохвойными лесами гумидных секторов юга Сибири в рамках

Разнообразие и классификация растительных сообществ единого класса растительности. На наш взгляд, для обозначения этого класса целесообразно использовать предложенное ранее Т.И. Житлухиной [5] название Milio-Abietea.

По составу древостоя сообщества класса хорошо выделяются доминированием или заметным участием пихты сибирской (Abies sibirica) в верхнем пологе. Для кустарникового яруса характерно значительное видовое разнообразие – обычно в его сложении принимают участие 5-7 видов кустарников. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит и образован летнезелеными травянистыми многолетниками при небольшой доле участия, вплоть до полного отсутствия зимнезеленых ерикоидных кустарничков, характерных для лесов класса Vaccinio-Piceetea. Мохово-лишайниковый ярус обычно развит слабо, вплоть до полного его отсутствия.

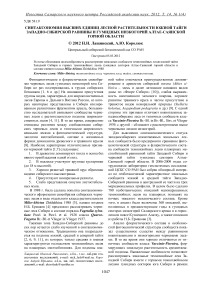

Таблица . Сравнительная встречаемость в процентах видов растений в порядках Carici macrourae-Abietalia (CA ) и Milio-Abietalia (MA)

|

порядок |

CA |

MA |

|

количество описаний |

236 |

180 |

|

Д.в. порядка Carici macrourae-Abietalia |

||

|

Viola selkirkii |

78 |

6 |

|

Rubus saxatilis |

84 |

16 |

|

Galium triflorum |

68 |

10 |

|

Gymnocarpium dryopteris |

87 |

32 |

|

Atragene sibirica |

61 |

11 |

|

Carex macroura |

95 |

45 |

|

Ribes spicatum |

47 |

0 |

|

Stellaria holostea |

36 |

0 |

|

Aegopodium podagraria |

68 |

44 |

|

Д.в. порядка Milio-Abietalia |

||

|

Ribes atropurpureum |

4 |

83 |

|

Myosotis krylovii |

0 |

76 |

|

Paeonia anomala |

9 |

74 |

|

Viola uniflora |

0 |

62 |

|

Saussurea latifolia |

0 |

57 |

|

Senecio nemorensis |

6 |

49 |

|

Euphorbia lutescens |

0 |

42 |

|

Erythronium sibiricum |

0 |

32 |

|

Anemonoides altaica |

1 |

29 |

|

Corydalis bracteata |

0 |

21 |

|

Geranium albiflorum |

0 |

21 |

|

Viola biflora |

0 |

16 |

|

Cerastium pauciflorum |

5 |

10 |

|

Poa sibirica s. l. |

0 |

10 |

|

Д.в. класса Milio-Abietea |

||

|

Abies sibirica |

78 |

100 |

|

Milium effusum |

64 |

84 |

|

Stellaria bungeana |

96 |

93 |

|

Aconitum septentrionale |

81 |

98 |

|

Oxalis acetosella |

93 |

85 |

|

Calamagrostis obtusata |

96 |

81 |

|

Paris quadrifolia |

84 |

71 |

|

Padus avium |

70 |

80 |

|

Rubus idaeus |

74 |

70 |

|

Dryopteris carthusiana |

57 |

52 |

|

Dryopteris dilatata / expansa |

54 |

58 |

|

Circaea alpina |

48 |

57 |

|

Lonicera xylosteum |

40 |

46 |

|

Urtica dioica |

28 |

78 |

|

Daphne mezereum |

43 |

35 |

|

Actaea erythrocarpa |

46 |

27 |

|

Allium microdictyon |

30 |

15 |

|

Виды, аффинные порядку Carici macrourae- |

||

|

Abietalia |

||

|

Trientalis europaea |

78 |

5 |

|

Linnaea borealis |

65 |

4 |

|

Rosa acicularis |

62 |

2 |

|

Picea obovata |

71 |

12 |

|

Hylocomium splendens |

66 |

7 |

|

Equisetum pratense |

82 |

24 |

|

Luzula pilosa |

50 |

3 |

|

Orthilia secunda |

47 |

2 |

|

Pleurozium schreberi |

59 |

15 |

|

Galium boreale |

53 |

12 |

|

Lathyrus vernus |

37 |

4 |

|

Vaccinium vitis-idaea |

28 |

0 |

|

Rubus arcticus |

22 |

0 |

|

Pyrola rotundifolia |

24 |

3 |

|

Виды, аффинные порядку Milio-Abietalia |

||

|

Crepis sibirica |

9 |

87 |

|

Lathyrus gmelinii |

15 |

85 |

|

Anthriscus sylvestris |

4 |

68 |

|

Dryopteris filix-mas |

1 |

55 |

|

Adoxa moschatellina |

28 |

75 |

|

Cirsium heterophyllum |

10 |

55 |

|

Bupleurum longifolium |

0 |

45 |

|

Lamium album |

17 |

61 |

|

Veratrum lobelianum |

4 |

47 |

|

Stachys sylvatica |

2 |

43 |

|

Heracleum dissectum |

2 |

41 |

|

Impatiens noli-tangere |

16 |

54 |

|

Trollius asiaticus |

2 |

39 |

|

Pleurospermum uralense |

16 |

52 |

|

Matteuccia struthiopteris |

9 |

45 |

|

Polemonium caeruleum |

9 |

44 |

|

Filipendula ulmaria |

18 |

51 |

|

Aconitum volubile |

5 |

37 |

|

Actaea spicata |

0 |

32 |

|

Polystichum braunii |

0 |

30 |

|

Ranunculus monophyllus |

2 |

31 |

|

Anemonoides caerulea |

1 |

30 |

|

Galium odoratum |

0 |

28 |

|

Viburnum opulus |

6 |

33 |

|

Brachypodium sylvaticum |

0 |

27 |

|

Phegopteris connectilis |

16 |

40 |

|

Delphinium elatum |

10 |

34 |

|

Asarum europaeum |

0 |

24 |

|

Festuca gigantea |

0 |

23 |

|

Festuca altissima |

0 |

21 |

|

Виды с высокой встречаемостью |

||

|

Sorbus sibirica |

91 |

99 |

|

Athyrium filix-femina |

58 |

92 |

|

Thalictrum minus |

65 |

84 |

|

Maianthemum bifolium |

97 |

52 |

|

Cacalia hastata |

52 |

85 |

|

Pulmonaria mollis |

46 |

85 |

|

Angelica sylvestris |

52 |

78 |

|

Equisetum sylvaticum |

81 |

46 |

|

Populus tremula |

59 |

52 |

|

Betula pendula |

35 |

70 |

|

Vicia sepium |

52 |

42 |

|

Caragana arborescens |

46 |

42 |

|

Pinus sibirica |

57 |

22 |

|

Vicia sylvatica |

35 |

42 |

|

Calamagrostis langsdorffii |

41 |

30 |

|

Sambucus sibirica |

23 |

36 |

|

Melica nutans |

22 |

30 |

Мохообразные встречаются преимущественно как эпифиты, либо по валежу. Даже в случае значительного покрытия поверхности почвы, мхи никогда не образуют мощного ценотически значимого яруса, как в типичных бореальных лесах.

Диагностические виды класса: Abies sibirica, Padus avium, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, Rubus idaeus, Aconitum septentrionale, Actaea eryth-rocarpa, Allium microdiction, Calamagrostis obtusata, Circaea alpina, Dryopteris dilatata/expansa, Dryop-teris carthusiana, Milium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Stellaria bungeana, Urtica dioica.

В состав диагностической комбинации вошли как виды азиатского (сибирского) распространения, так и растения с более широким евразийским ареалом. Включение в нее нитрофильных Rubus idaeus и Urtica dioica отражает высокий уровень минерального богатства почв, в отличие от типичных подзолистых почв бореальных лесов. Класс, в свою очередь, отчетливо разделяется на два порядка (таблица). Порядок Carici macrourae-Abietalia ord. nov. prov. объединяет равнинные южнотаежные леса и диагоностируется следующими видами: Ribes spicatum, Aegopodium podagraria, Atragene sibirica, Carex macroura, Galium triflorum, Gymno-carpium dryopteris, Rubus saxatilis, Stellaria holostea, Viola selkirkii. Горные, преимущественно черневые леса относятся к порядку Milio-Abietalia Zhitlukhina 1988. Диагоностическими видами выступают Ribes atropurpureum, Anemonoides altaica, Cerastium pau-ciflorum, Corydalis bracteata, Erythronium sibiricum, Euphorbia lutescens, Geranium albiflorum/krylovii, Myosotis krylovii, Paeonia anomala, Poa sibirica s.l., Saussurea latifolia, Senecio nemorensis, Viola biflora, Viola uniflora.

От расположенных к северу лесов Vaccinio-Piceetea сообщества класса хорошо отличаются по флористическому составу сообществ и по структуре подчиненных ярусов. Доминирование темнохвойных деревьев создает специфическую подпо-логовую среду сообществ и резко отличает их от расположенных к югу гемибореальных лесов класса Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae Ermakov, Korolyuk et Lashchinsky 1991. Отсутствие основных доминантов древостоя и большинства характерных видов травостоя и подлеска отличает леса класса Milio-Abietea от широколиственных лесов класса Querco-Fagetea.

В заключение укажем, что северная граница сплошного распространения сообществ класса Milio-Abietea в Западной Сибири практически точно совпадает с южной границей максимального плейстоценового оледенения. Иными словами, сообщества класса распространены на территориях, не подвергавшихся оледенению в четвертичном периоде, что резко отличает их от бореальных лесов Европы, полностью расположенных в областях древнего оледенения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-04-00078).

Список литературы Синтаксономия высших единиц лесной растительности южной тайги Западно-Сибирской равнины и гумидных низкогорий Алтае-Саянской горной области

- Баранов В.И., Смирнов М.Н. Пихтовая тайга на предгорьях Алтая//Тр. Пермского биол. н.-и. ин-та. 1931. Т.4, вып.1-2. С. 1-96.

- Городков Б.Н. Опыт деления Западно-Сибирской низменности на ботанико-географические области//Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. 27. Тобольск, 1916. С. 1-56.

- Ермаков Н.Б. Классификация сибирских горных субнеморальных мелколиственно-темнохвойных и липовых лесов//Ботанические исследования Сибири и Казахстана. Барнаул: Изд-во АГУ, 1995. С. 30-91.

- Ермаков Н.Б. Разнообразие бореальной растительности Северной Азии. Гемибореальные леса. Классификация и ординация. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. 232 с.

- Житлухина Т.И. Синтаксономия лесов и субальпийских лугов Кыгинского экологического профиля (южная часть Телецкого озера). Рукопись деп. в ВИНИТИ. 1988. №2146-В88. 45с.

- Крылов Г.В. Леса Западной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 255 с.

- Крылов П.Н. Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау//Изв. Томск. ун-та. 1891. Вып. 1. С. 3-40.

- Лащинский Н.Н. Растительность Салаирского кряжа. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2009. 263 с.

- Растительный покров Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: Наука, 1985. 250 с.

- Флора Сибири: в 14 томах. Новосибирск: Наука, 1988-2003.

- Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1962. 439 с.