Синтез фокусаторов для внутрирезонаторной коррекции тепловых искажений световых пучков

Автор: Бородина И.Д., Воронцов М.А.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Методы и элементы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 5, 1989 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается задача оптимизации оптической схемы телескопического резонатора в условиях тепловых деформаций зеркал. Для коррекции расходимости выходного излучения предлагается использовать внутри резонатора зеркало с заранее рассчитанной (асферической) формой поверхности. Обсуждаются методы расчета профиля корректирующего зеркала. Показано, что использование таких зеркал позволяет при заданной мощности лучевой нагрузки практически полностью устранить влияние термодеформаций на расходимость выходного излучения.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058174

IDR: 14058174

Текст научной статьи Синтез фокусаторов для внутрирезонаторной коррекции тепловых искажений световых пучков

WD(r) ° апГ2П?

wr(r) = E b r2n; u n=0 n

u(r) - E Cnran.

Разность хода рассматриваемых лучей за один полный проход резонатора можно записать следующим образом:

"2(wn(0) + w_(0) +u(0)) - wn(r) - 2(w_(r) + u(r)) - w & , re[o,rJ;

AL(r) » , D C ° L i (2)

2(wd(0) + wc(0) + u(0)) - 2(wc(r) * u(r)) - w^), re]rD,1] или, если подставить (1) в (2), в виде степенного ряда:

ДЬ(г) = Е X гзп, (3)

п-0 п где

Хо = 0; Х„ = -а„(1 + —) - 2 СЬ +с ) , гб[0,гп]; п п М2П П п L

Хо = а0; Х=--^- 2(Ь +с ), гб]гп,1].

п М2П п п J D J

После одного полного прохода через резонатор луч с координатой г в выходной плоскости придет в точку с координатой r/М. Для вычисления разности хода на следующе> проходе резонатора можно использовать формулу (3), заменив в ней координату г на r/М и т.д. После суммирования ДЬ(г) + ДЬ(^) + ... получим следующие выражения для полной разности хода рассматриваемых лучей:

Д(г) =

’ М2П

П=1 М=п-1

(%(’ * М^> + 2(bn+Cn)]r=n, re [0,rD];

Е -- —— + Ь + с т ге ]rD,1].

П—1 M2n-1 LMan П п]

Здесь rQ - радиус рассеивающего зеркала.

Определим, при каких сп на интервале ]rD, 1] (в пределах выходной апретуры резонатора) выполнено равенство Д(г) = const. Одно из решений можно получить, приравняв к нулю коэффициенты степенного ряда (4). При этом коэффициенты сп, представляющие корректирующее воздействие, связаны с коэффициентами степенных рядов для термодеформаций простыми соотношениями:

с = -а /М2П - Ь . п п' п

Таким образом, если представить тепловые деформации в виде степенных рядов (1) , то по формуле (5) легко определить, как нужно изменить форму корректора для того, чтобы волновой фронт излучения стал плоским.

Выражение (5) для коэффициентов Сп было получено в приближении геометрической оптики. Был проведен численный эксперимент, подтверждающий эффективность использования (5) для определения формы корректора. При этом учитывались дифракционные эффекты в резонаторе. Сначала решалась самосогласованная задача для расчета распределения поля в резонаторе с учетом термодеформаций зеркал. Затем тепловые деформации, полученные из решения такой задачи, аппроксимировались многочленами типа а0 + ЯчГ2 + ПаГ4, что позволяет учесть наличие в форме корректора аберраций типа дефокусировки и сферической аберрации. С помощью (5) рассчитывалась форма корректирующего профиля, после чего решалась самосогласован ная задача для поля в резонаторе, вогнутое зеркало которого имеет асферический профиль, рассчитанный для коррекции заданных искажений. Получены следующие результаты.

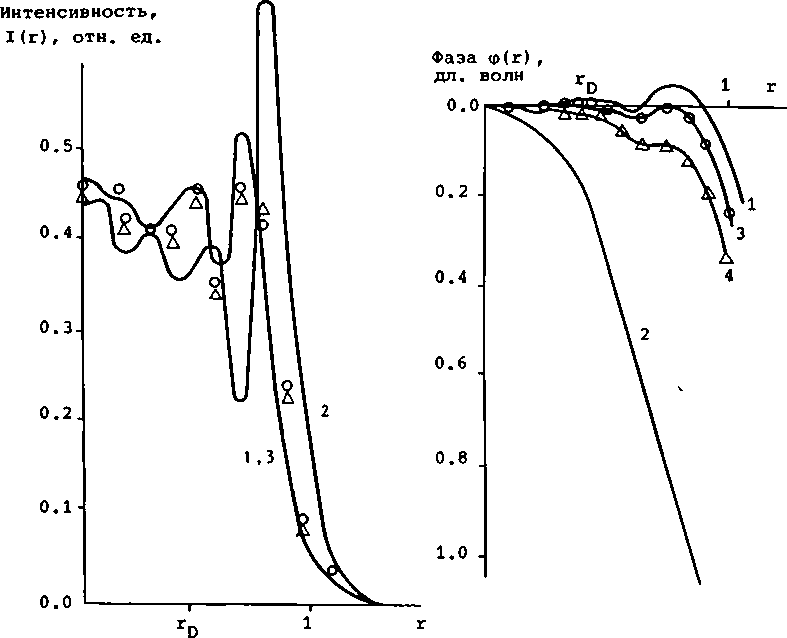

Если аппроксимировать точные распределения wD(r) и w^tr), найденные из решения самосогласованной задачи, то использование в резонаторе корректора позволяет практически полностью устранить влияние термодеформаций. На рисунке приведены распределения интенсивности и фазы в плоскости перед выходным зеркалом резонатора, полученные для телескопического резонатора с увеличением М = 2.5 и эквивалентным числом Френеля Ng = 5.5. Кривые 1 получены для не возмущенного резонатора. Кривые 2 соответствуют резонатору, деформированному вследствие нагрева, когда сумма максимальных прогибов в центре зеркал составляет величину w^, - 1.82 дл. волны. Соответствующие распределения для резонатора с асферическим корректирующим зеркалом показаны кривыми 3, которые практически полностью совпадают с кривыми 1 для недеформированного резонатора. При этом фактор Штреля, характеризующий расходимость излучения, St = 1.02. Под фактором Штреля понимали отношение пиковой интенсивности на оси в фокусе линзы, расположенной на выходе деформированного резонатора, к соответствующему значению для невоэмущенного резонатора со сферическими зеркалами.

а б

О - кривая 3;

д _ кривая 4

На практике получить точную информацию о распределениях тепловых деформаций зеркал резонатора довольно сложно. Ориентируясь на практически доступные данные, подход к расчету формы корректора можно несколько изменить. Были рассмотрены два случая.

В одном случае термодеформации обоих зеркал рассчитывались по распределению интенсивности в плоскости выходного зеркала, полученному из решения самосогла- сованной задачи, а в другом - на поверхности выходного зеркала задавалось равномерное распределение интенсивности, значение которой равнялось средней интенсивности в пределах выходной апертуры. Удалось увеличить фактор Штреля по сравнению с деформированным резонатором (St = 0.065) в первом случае до St = 0.98, а во втором - до St = 0.93. Соответствующие распределения интенсивности и фазы выходного излучения показаны на рисунке кривыми 3 и 4. Проведенные исследования показали, что, имея информацию о распределении поля в деформированном вследствие нагрева резонаторе, можно в приближении геометрической оптики определить форму корректирующего зеркала, использование которого внутри резонатора позволяет существенно улучшить выходные характеристики излучения .

ЛИТЕР

-

1. Воронцов М.А., Шмаль оптики. М.: Наука, 1986. 336 с.

-

2. Бородина И.А., Ворон кал резонатора на пространственную ции II Оптика атмосферы, 1988, т. 1

А Т У Р А г а у з е н В.И. Принципы адаптивной ц о в М.А. Влияние термодеформаций зер-структуру излучения. Методы компенса-, W 2, с. 79.

А.Я. Березний, И.Н. Сисакян