Синтез и свойства сверхтяжелых элементов

Автор: Оганесян Ю.Ц.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) Электронный ресурс @vestnik-rsias-online

Рубрика: Физико технические науки

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

На основе полученных к настоящему времени данных о свойствах изотопов сверхтяжелых элементов рассматрива ются возможные реакции синтеза тяжелых ядер, расположенных вблизи замкнутых протонных и нейтронных обо лочек. Показано, что продвижение к предельно тяжелым ядрам, для которых модели предсказывают дальнейший рост стабильности, неразрывно связано с дальнейшими исследованиями реакций синтеза. Обсуждается постановка прямых опытов, нацеленных на решение этой задачи.

Короткий адрес: https://sciup.org/14315522

IDR: 14315522

Текст научной статьи Синтез и свойства сверхтяжелых элементов

Joint institute for nuclear research, Dubna

На основе полученных к настоящему времени данных о свойствах изотопов сверхтяжелых элементов рассматриваются возможные реакции синтеза тяжелых ядер, расположенных вблизи замкнутых протонных и нейтронных оболочек. Показано, что продвижение к предельно тяжелым ядрам, для которых модели предсказывают дальнейший рост стабильности, неразрывно связано с дальнейшими исследованиями реакций синтеза. Обсуждается постановка прямых опытов, нацеленных на решение этой задачи.

The experimental results on the properties of the isotopes of super-heavy elements, obtained up to now, have made it possible to consider different reactions for the synthesis of heavier nuclei located of the closed proton and neutron shells. It is shown that the advance to the heaviest possible nuclei, for which the models predict further rise of stability, is inseparably linked to the future investigation of the synthesis reactions. Direct experiments, aimed this problem, also are discussed.

В марте 2011 года исполнилось 100 лет с момента выступления Эрнста Резерфорда на заседании Манчестерского философского общества, где он впервые объявил о том, что внутри атома находится очень малое по размеру, но чрезвычайно плотное образование (ядро) которое несет практически всю массу атома и весь его положительный заряд. Отрицательно заряженные электроны, с массой примерно в 2000 раз меньше массы атома водорода, двигаются вокруг ядра на большом расстоянии, подобно движению планет вокруг Солнца. Последующие исследования на протяжении века, подтверждали это великое провидение Резерфорда, которое открывало первую страницу ядерной физики. Нас будут интересовать границы существования атомов (химических элементов), в частности, пределы их масс и размеров. Согласно квантовой электродинамике, атом может достигать весьма внушительных размеров. Если предположить, что ядро представляет собой положительный заряд точечных размеров, в поле которого двигаются электроны (их движение описывается уравнением Дирака), то нестабильность, или разрушение упомянутой выше планетарной конструкции Резерфорда, наступает лишь при атомном номере Z=137. Если же учесть конечные размеры ядра, то предел отодвигается еще дальше, к атомным номерам Z=174—176. Однако предел существования атомов наступает заметно раньше из-за нестабильности самого ядра.

Окружающий нас мир состоит из 83 химических элементов, самый лёгкий — водород (его атомный номер — Z=1) и самый тяжёлый — уран (Z=92). На самом деле, в Солнечной системе и на нашей планете сохранились лишь те элементы, время жизни которых больше возраста Земли (4.5 миллиарда лет). Другие распались и не дожили до наших дней. Уран, у которого период полураспада около 4.5•108 лет ещё распадается — это радиоактивный элемент. Однако в середине прошлого века люди научились получать элементы, которых нет в природе. Примером этому является нарабатываемый в ядерных реакторах плутоний (Z=94); его изотоп с массой 239 (239Pu) имеет период полураспада всего T1/2 ~ 2•104 лет. Плутоний производится сотнями тонн и является, как известно, одним из мощных источников энергии. Его время жизни ничтожно мало по сравнению с 238U, но в масштабе микромира это огромная величина. Поэтому могут быть элементы значительно тяжелее плутония. Вопрос, однако, остаётся: где предел существования химических элементов?

Сколько может быть химических элементов?

Изменение соотношения протонов и нейтронов в стабильном ядре ведёт, как известно, к его радиоактивному распаду. Обогащение ядра нейтронами уменьшает энергию связи нейтронов, предел наступает при En =0 (граница существования нейтронно-избыточных ядер). Подобным образом, нулевая энергия связи протонов Ep =0 (протонная граница) определяет предел существования протонно-избыточных ядер.

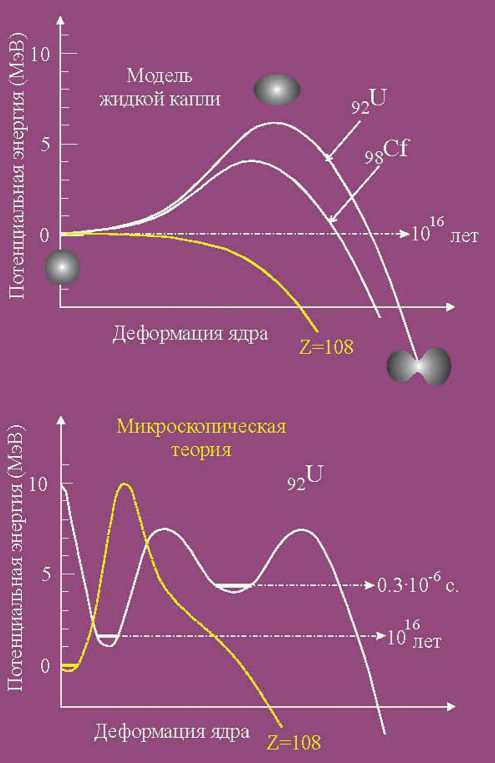

Рис. 1. Изменение потенциальной энергии ядра с ростом его деформации. Верхний рисунок — расчет в модели «жидкой капли» предполагающей, что ядерное вещество — бесструктурная материя. На нижнем рисунке — подобные расчёты, но с учётом структуры ядра.

У ядра урана появляется второй минимум (изомерное состояние) из которого спонтанное деление происходит за время 3•10-7 c, в то время как деление из основного состояния занимает 1016 лет. Различие между двумя теоретическими моделями наиболее разительно уже для ядер 108 элемента (жёлтые линии).

Другая граница связана с максимально возможным числом нуклонов (протонов и нейтронов) в ядре. Формально, предельная масса ядра определяется его вероятностью деления на две (или более) части меньшей массы. Впервые такой тип ядерного превращения — спонтанное деление ядра на два осколка примерно равной массы — был наблюден для урана в 1940 году в Ленинграде К. А. Петржаком и Г. Н. Флёровым, работавших под руководством И. В. Курчатова. Для ядра 238U парциальный период спонтанного деления составил: TSF = 1016 лет.

В это время уже было открыто вынужденное деление урана под действием нейтронов (О. Хан и Г. Штрассман, 1939 г.). Для физического описания этого процесса Н. Бором и Дж. Уиллером в 1939 г. была предложена жидко-капельная модель ядерного деления. Эта красивая модель, классическая в своей основе, основана на предположении о том, что ядерное вещество является бесструктурной (аморфной) материей подобно капле заряженной жидкости (Я. В. Френкель, 1939 Ленинград). В ядерной капле силы поверхностного натяжения, препятствующие силам электрического (кулоновского) расталкивания протонов, определяют её сферическую форму. Ситуация меняется по мере увеличения числа протонов или заряда ядра когда силы поверхностного натяжения становятся сопоставимыми с силами кулоновского отталкивания. Если в процессе противоборства этих двух сил капля достигнет некоторой критической деформации, то это приведёт к её разделению на две части (для ядерного деления эти части принято называть — осколками деления). Очевидно, что для достижения критической деформации необходимо увеличить начальную энергию ядра.

Разница энергии сферического и деформированного ядра определяет барьер, препятствующий его делению (верхний график рис. 1). Для ядра 238U, высота барьера деления составляет около 6 МэВ. Поэтому если в ядро урана внести дополнительную энергию около 6 МэВ или бoльшую, оно моментально разделится на два осколка. Но ядро урана может разделиться и самопроизвольно (спонтанно) без этой дополнительной энергии проникая (или, как принято говорить, «туннелируя») через барьер деления. Про- цесс спонтанного деления урана, как указывалось ранее, происходит крайне редко — примерно один раз за 1016 лет. С увеличением атомного номера (или числа протонов в ядре), высота барьера деления заметно понижается, что ведёт к сильному уменьшению его времени жизни относительно спонтанного деления; у элемента калифорния — Cf (Z=98) период спонтанного деления составляет уже TSF =80 лет. У более тяжёлых элементов, при некоторой критической величине ядерного заряда (атомного номера элемента), когда высота барьера деления станет равной нулю, ядро становится абсолютно неустойчивым относительно спонтанного деления (TSF ~ 10-19 с). Это и есть предел стабильности тяжёлых ядер. Согласно оценкам Н. Бора и Дж. Уиллера подобная ситуация наступит при Z ~ 106.

Следует отметить, что периоды спонтанного деления изотопов первых трансурановых элементов с

Z = 94—100, полученных в ядерных реакторах, были достаточно близки к предсказаниям капельной тео- рии ядра.

Однако, спустя 22 года в Дубне (Г. Н. Флёров, С. М. Поликанов и др., 1962), а затем и во многих других Лабораториях мира, было обнаружено, что ядра урана и более тяжёлых т.н. трансурановых элементов могут делиться спонтанно с двумя, сильно отличающимися друг от друга, периодами полураспада. Для 238U, например, периоды полураспада — 1016 лет и 0.3•10-6 сек, различие составляет астрономическую величину — 1030 раз! (нижний график рис. 1). Два значения периода полураспада, или две вероятности одного и того же типа распада, означают, что данный распад происходит из двух устойчивых состояний системы: из «основного состояния» — (TSF1 = 1016 лет) и «изомерного состояния» — (TSF2 = 3•10-6сек.). Спонтанно-деля-щиеся изомеры находятся в противоречии с моделью жидкой капли, т.к. у классической капли в процессе её деформации не может быть устойчивых промежуточных состояний. Противоречия с моделью наблюдались также и в других закономерностях ядерного деления. Отсюда следовало, что основная предпосылка о том, что ядро в процессе деления ведёт себя как бесструктурная материя не справедливо. Наоборот, его внутренняя структура может очень сильно изменить вероятность спонтанного деления.

Более детальный анализ показал, что экспериментальные значения полной энергии связи нуклонов — протонов и нейтронов — в ядрах отличаются от расчетных величин. Это тличие имеет регулярный характероно максиально (наибольшая энергия связи) при определённых, так называемых «магических» числах протонов или нейтронов. Используя но-логию, вованную из атомной физики, их называют замкнутыми протонными и нейтронными оболочками. Они показывают, что ядра могут сильно отличаться друг от друга посвоейстрктуре. Впрочем, это не было неожиданным т.к. различные формы движения ядра, как объекта малых размеров описывается не классической, а квантовой механикой.

К концу 60-х годов усилиями многих теоретиков — О. Бором и Б. Мотельсоном (Дания), С. Нильсоном (Швеция), В. М. Струтинским и В. В. Пашкевичем (СССР), Х. Майерсом и В. Святецким (США), А. Собичевским и др. (Польша), В. Грайнером и др. (Германия), Р. Никсом и П. Мёллером (США), Ж. Берже (Франция) и многими другими была создана микроскопическая теория атомных ядер. Новая теория привела все вышеуказанные противоречие в стройную систему физических закономерностей.

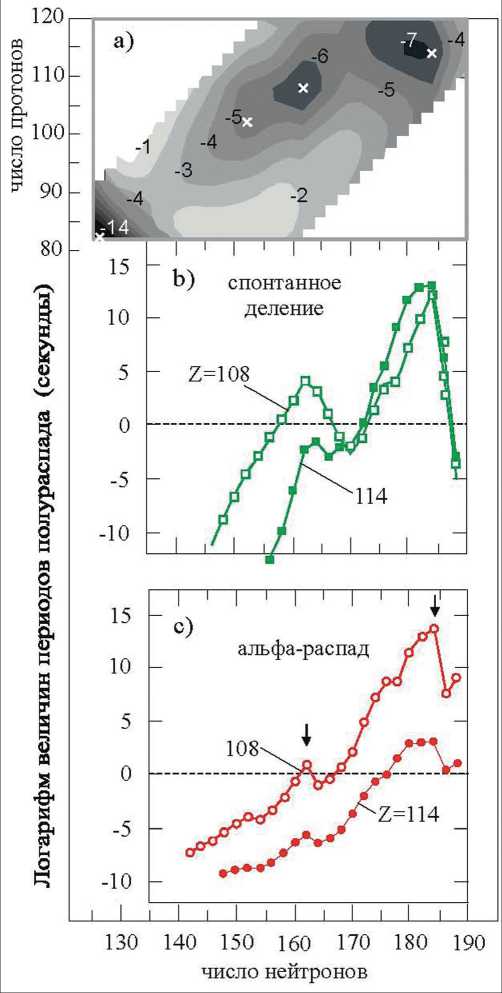

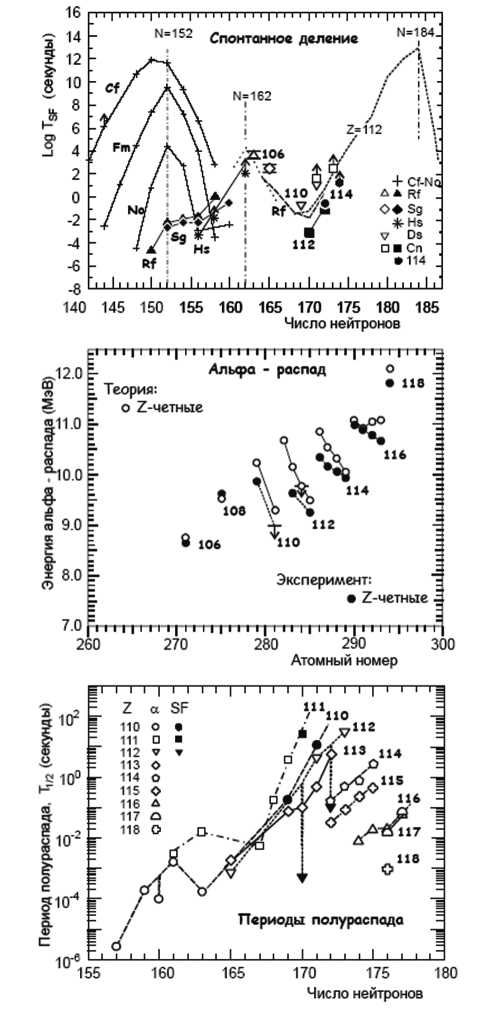

Как любая теория, она обладала определённой предсказательной силой, в частности, в предсказании свойств очень тяжёлых, ещё неизвестных ядер. Оказалось что стабилизирующий эффект ядерных оболочек будет работать и за пределами обозначенными капельной моделью ядра (т. е. в области Z >106) образуя т.н. «острова стабильности» вокруг магических чисел Z=108, N =162 и Z=114, N =184. Как видно на рис. 2 время жизни сверхтяжёлых ядер расположенных в этих «островах стабильности» может существенно возрастать. Особенно это относится к наиболее тяжёлым, сверхтяжёлым элементам, где эффект замкнутых оболочек Z=114 (возможно 120) и N =184

Рис. 2. а) Величина оболочечной поправки (указана цифрами в МэВ) к жидко-капельной потенциальной энергии ядер с различным числом протонов (вертикальная шкала) и нейтронов (горизонтальная шкала). Графики b) и c) — расчётные периоды полураспада для спонтанного деления и альфа — распада изотопов 108-го и 114-го элементов с различным числом нейтронов. В модели «жидкой капли» отсутствие барьера деления ядер с Z > 106 приводит к их делению за время ~ 10-19 с. В микроскопической модели, из-за эффекта ядерных оболочек Z = 108; N =162 и Z = 114; N =1184, возникают высокие барьеры деления, что приводит к увеличению периодов спонтанного деления «магических ядер» до 107 лет. Отсюда следует теоретическая гипотеза о существовании «островов стабильности» в области сверхтяжёлых элементов.

Электронное периодическое издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция», 2012, №2 повышает периоды полураспада до десятков, сотен тысяч и, быть может, миллионов лет, т. е. — на 32—35 порядков больше чем в случае отсутствия эффекта ядерных оболочек. Так возникла интригующая гипотеза о возможном существовании сверхтяжёлых элементов значительно расширяющая границы материального мира. Прямой проверкой теоретических предсказаний явился бы синтез сверхтяжёлых нуклидов и определение их свойств распада.

Реакции синтеза тяжёлых элементов

Многие рукотворные элементы тяжелее урана были синтезированы в реакциях последовательного захвата нейтронов ядрами изотопа урана — 235U в длительных облучениях на мощных ядерных реакторах. Большие периоды полураспада новых нуклидов позволяли отделять их от других побочных продуктов реакции радиохимическими методами с последующим измерением их свойств радиоактивного распада. Эти пионерские работы проф. Г. Сибор-га и его коллег, проведенные в 1940—1953 гг. в Радиационной национальной лаборатории (Беркли, США) привели к открытию восьми искусственных элементов с Z = 93—100, наиболее тяжёлый изотоп 257Fm ( T1/2 ~ 100 дней.). Дальнейшее продвижение в область более тяжёлых ядер было практически невозможно из-за исключительно короткого периода полураспада следующего изотопа — 258Fm ( TSF = 0.3 миллисекунды). Попытки обойти это ограничение в импульсных потоках нейтронов большой мощности возникающих при ядерном взрыве не дали желаемых результатов: по-прежнему наиболее тяжёлым ядром, был 257Fm.

Элементы тяжелее Fm (Z=100) были синтезированы в реакциях с ускоренными тяжёлыми ионами, когда в ядро-мишень вносится комплекс протонов и нейтронов. Но этот тип реакции отличается от предыдущего случая. При захвате нейтрона, не обладающего электрическим зарядом, энергия возбуждения нового ядра составляет всего 6—8 МэВ. В отличие от этого, при слиянии ядер мишени даже с лёгкими ионами, такими как гелий (4He) или углерод (12C), тяжёлые ядра будут нагреты до энергии Ex = 20—40 МэВ. С дальнейшим увеличением атомного номера ядра-снаряда ему необходимо будет сообщать всё бoльшую энергию для преодоления электрических сил расталкивания положительно заряженных ядер (кулоновского барьера реакции). Это обстоятельство приводит к росту энергии возбуждения (нагреву) компаунд ядра образующегося после слияния двух ядер — снаряда и мишени. Его охлаждение (переход в основное состояние Ex =0) будет происходить посредством испускания нейтронов и гамма-лучей. И здесь возникает первое препятствие.

Нагретое тяжёлое ядро лишь в 1/100 доле случаев сможет испустить нейтрон, в основном оно будет делиться на два осколка т. к. энергия ядра существенно выше высоты его барьера деления. Легко понять, что увеличение энергии возбуждения компаунд ядра губительно для него. Вероятность выживания нагретого ядра резко падает с увеличением температуры (или энергии Ex ) из-за увеличения числа испаряемых нейтронов, с которыми сильно конкурирует деление. Для того чтобы охладить ядро, нагретое до энергии около 40 МэВ, необходимо испарить 4 или 5 нейтронов. Каждый раз с испусканием нейтрона будет конкурировать деление, вследствие чего вероятность выживания будет всего (1/100)4-5=10-8—10-10. Ситуация осложняется тем, что с ростом температуры ядра уменьшается стабилизирующий эффект оболочек, следовательно уменьшается высота барьера деления и делимость ядра резко возрастает. Оба эти фактора приводят к исключительно малой вероятности образования сверхтяжёлых нуклидов.

Продвижение в область элементов тяжелее 106 стало возможным после открытия в 1974 г. т. н. реакций «холодного слияния». В этих реакциях в качестве мишенного материала используются «магические» ядра стабильных изотопов — 208Pb (Z=82, N =126) или 209Bi (Z=83, N =126), которые бомбардируются ионами тяжелее аргона (Ю. Ц. Оганесян, А. Г. Дёмин и др.). В процессе слияния высокая энергия связи нуклонов в «магическом» ядре-мишени приводит к поглощению энергии при перестройке двух взаимодействующих ядер в тяжёлое ядро суммарной массы. Эта разница в энергиях «упаковки» нуклонов во взаимодействующих ядрах и в конечном ядре компенсирует в значительной степени энергию необходимую для преодоления высокого кулоновского барьера реакции. В результате, тяжёлое ядро имеет энергию возбуждения всего 12—20 МэВ. В какой-то степени подобная реакция подобна процессу «обратного деления». Действительно, если деление ядра урана на два осколка происходит с выделением энергии, (она используется в атомных электростанциях), то в обратной реакции, при слиянии осколков, образующееся ядро урана будет почти холодным. Поэтому при синтезе элементов в реакциях холодного слияния тяжёлому ядру достаточно испустить всего один или два нейтрона, чтобы перейти в основное состояние.

Реакции холодного слияния массивных ядер были успешно использованы для синтеза 6 новых элементов, от 107 до 112-го (П. Армбрустер, З. Хофман, Г. Мюнценберг и др.) в Национальном ядерно-физическом центре GSI в Дармштадте (Германия). Недавно К. Морита и др. в Национальном центре RIKEN (Токио) повторили опыты GSI по синтезу 110—112 элементов. Обе группы намерены двигаться дальше, к элементу 113 и 114, используя более тяжёлые снаряды.

Однако попытки синтеза всё более тяжёлых элементов в реакциях холодного слияния связаны с большими трудностями. С увеличением атомного заряда ионов вероятность их слияния с ядрами мишени 208Pb или 209Bi сильно уменьшается из-за возрастания кулоновских сил отталкивания пропорциональных, как известно, произведению зарядов ядер. От элемента 104, который может быть получен в реакции 208Pb + 50Ti (Z1•Z2 = 1804) к элемен-

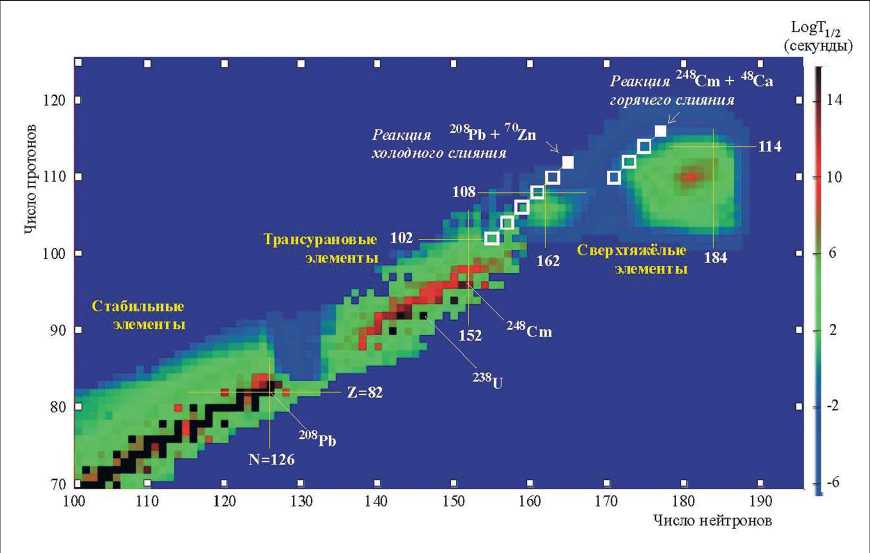

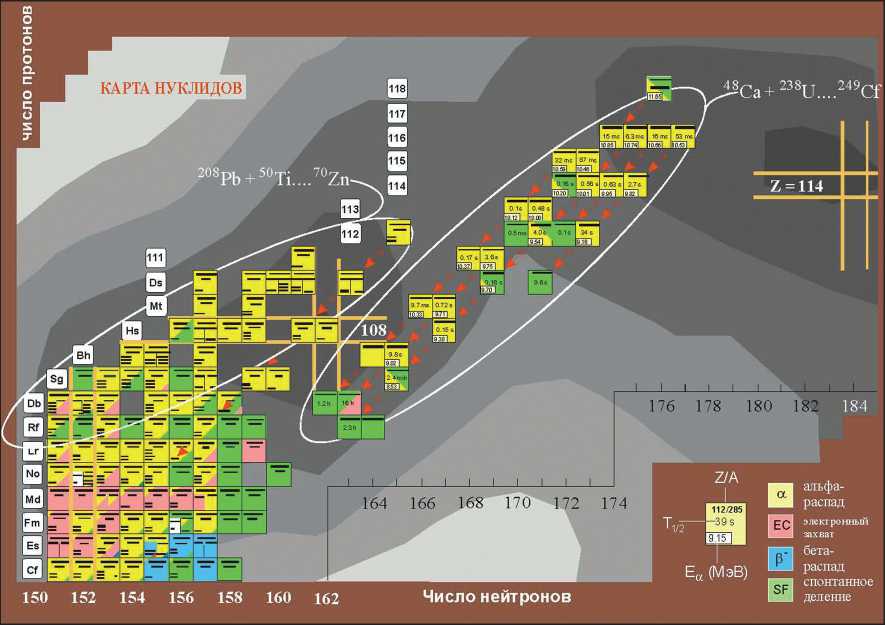

Рис. 3. Карта тяжёлых нуклидов.

Периоды полураспада ядер представлены различным цветом (правая шкала). Чёрные квадраты — изотопы стабильных элементов обнаруженных в земной коре (T 1/2 > 10 9 лет). Темно-синий цвет — «море нестабильности», где ядра живут менее 10-6 секунды. Жёлтые линии соответствуют замкнутым оболочкам с указанием магических чисел протонов и нейтронов. «Острова стабиль-

ту 112 в реакции 208Pb + 70Zn (Z1•Z2 = 2460), вероятность слияния уменьшается более чем в 104 раз.

Есть и другое ограничение. Компаунд ядра, полученные в реакциях холодного слияния, имеют относительно малое число нейтронов. В рассматриваемом выше случае образования 112-го элемента конечное ядро с Z = 112 имеет только 165 нейтронов, в то время как подъём стабильности ожидается для числа нейтронов N >170 (см рис. 3).

Ядра с большим избытком нейтронов могут быть в принципе получены, если в качестве мишеней использовать искусственные элементы: плутоний (Z=94), америций (Z=95) или кюрий (Z=96) нарабатываемые в ядерных реак- ности» следующие за «полуостровом» тория, урана и трансурановых элементов — предсказания микроскопической теории ядра. Два ядра с Z= 112 и 116, полученные в различных ядерных реакциях и их последовательный распад, показывают насколько близко можно подойти к «островам стабильности» при искусственном синтезе сверхтяжёлых элементов.

торах, а в качестве снаряда — редкий изотоп кальция — 48Ca. (см. далее).

Ядро атома 48Са содержит 20 протонов и 28 нейтронов — оба значения соответст-

вуют замкнутым оболочкам. В реакциях слияния с ядрами 48Са будет также работать их «магическая» структура (эту роль в реакциях холодного слияния играли магические ядра мишени — 208Pb), в результате чего энергия возбуждения сверхтяжёлых ядер будет около 30—35 МэВ. Их переход в основное состояние будет сопровождаться эмиссией трёх нейтронов и гамма лучей. Можно было ожидать что при этой энергии возбуждения эффект ядер-ных оболочек ещё присутствует в нагретых сверхтяжёлых ядрах, это повысит их выживаемость и позволит нам их синтезировать в наших экспериментах. Отметим также, что асимметрия масс взаимодействующих ядер (Z 1 • Z 2 < 2000) уменьшает их кулоновское отталкивание и тем самым увеличивает вероятность слияния.

Несмотря на эти, казалось бы, очевидные преимущества, все предыдущие попытки синтеза сверхтяжёлых элементов в реакциях с ионами 48Ca, предпринятые в различных лабораториях в 1977—1985 гг. оказались не результативными. Возникло пессимистическое объяснение того, что элементы тяжелее 112-го может быть и могут быть достаточно стабильными; но получить их невозможно. В этом заключении, на наш взгляд, есть внутреннее противоречие. Если теоретические предсказания справедливы, то ядра вблизи замкнутых оболочек должны обладать высоким барьером деления. Именно благодаря этому обстоятельству возникает огромная стабильность сверхтяжелых ядер относительно спонтанного деления. Но высокий барьер деления должен также препятствовать делению и нагретого ядра в процессе его охлаждения посредством эмиссии нейтронов. Иными словами, ядра находящиеся в границах «острова стабильности» должны слабее делиться, лучше выживать. Более того, по мере приближения к границам острова стабильности, подъем вероятности образования сверхтяжелых ядер был бы прямым указанием на эффект (а следовательно и на присутствие) новых ядерных оболочек с Z=114 (возможно 120—122) и N =184. Поэтому в эксперименте необходимо, прежде всего, попытаться синтезировать сверхтяжелые ядра с большим избытком нейтронов.

Ожидаемые свойства и постановка эксперимента

Исходя из этих посылок, для синтеза сверхтяжелых элементов в Дубне был выбран другой путь синтеза. Нейтронно-избыточные ядра СТЭ могут быть в принципе получены, если в качестве мишеней использовать наиболее тяжелые изотопы искусственных элементов: плутоний (Z=94), америций (Z=95) или кюрий (Z=96) полу- ченных в интенсивных потоках нейтронов. Конечно,

Подтверждения в независимых экспериментах

|

A/Z |

Установка |

Лаборатория |

Публикация |

|

2ЬЗц2 |

SHIP |

GSI Darmstadt |

Eur.Phys. A32 (2007)251 |

|

2ЬЗц2 |

GOLD |

PSI/FLNR Dubna |

NATURE 447, (2007)72 |

|

Ж114 287114 |

BGS |

LBL Berkeley |

Phys.Rev.Lett. 103 (2009) 132502 |

|

288114 289114 |

IASCA |

GSI Mainz |

Phys.Rev.Lett. 103 (2009)252701 |

|

2У2116 293116 |

SHIP |

GSI Darmstadt |

Eur.Phys. (2011) to be published |

эксперимент сильно усложняется, но это одна из двух возможностей повысить концентрацию нейтронов в тяжелом ядре. Наработка материала мишеней производится в длительных кампаниях на мощных ядерных реакторах в НИИ Атомных Реакторов (Димитровград, Ульяновская обл.) и в Американской Национальной Лаборатории (Ок-Ридж, США). В качестве снаряда был выбран редкий и весьма дорогостоящий изотоп кальция с массой 48. Кальция, как известно, в природе много. Он состоит на 97% из изотопа 40Са, ядро которого содержит 20 протонов и 20 нейтронов. Но в природном кальции, в количестве всего 0.187%, содержится тяжёлый изотоп — 48Са (20 протонов и 28 нейтронов), который имеет 8 избыточных нейтронов. Из-за высокой стоимости 48Са получение пучка из этого вещества представляет серьезную задачу. Но это вторая и последняя возможность повысить концентрацию нейтронов в тяжелом ядре. Обогащенный изотоп 48Са 48Ca в граммовых количествах изготавливается для наших экспериментов в НИИ Химического Приборостроения (г. Лесной, Свердловская обл.) по Соглашению между ОИЯИ и Министерством атомной энергии (ныне Росатом). В результате двухлетней работы с различными типами источников многозарядных ионов кальция а также поисков оптимальных и стабильных режимов работы ECR-источника и ускорителя У-400 был получен пучок 48Са рекордной интенсивности. Это позволило нам вести длительные эксперименты (6000 часов/год) в течение уже 10 лет.

Регистрация редких события образования и распада сверхтяжелых атомов на громадном фоне побочных продуктов реакции производится с помощью специального газонаполненного сепаратора ядер отдачи. Сепаратор настроен на пропускание сверхтяжелых ядер, в этом режиме побочные продукты реакции подавляются в 104—107 раз. В процессе последовательных альфа — распадов синтезируемых тяжелых ядерони приближаются к границам острова и вероятность их спонтанного деления быстро увеличивается. В конечном итоге цепочка распадов прервется спонтанным делением. Таким образом распад сверхтяжелого ядра осуществляется в виде целого радиоактивного семейства, состоящего из последовательных альфа переходов, продолжительных по времени, которые прерываются спонтанным делением. Наблюдение подобных распадов является прямым доказательством существования СТЭ. Наша экспериментальная установка подобные распады регистрирует с эффективность близкой к 100%. После остановки ядра отдачи в детекторе, все последующие сигналы от регистрации частиц, вылетающих при распаде этого ядра, должны исходить из той же координаты, где находится имплантированное ядро. По координатам однозначно устанавливается генетическая связь между образовавшимся ядром и его распадами.

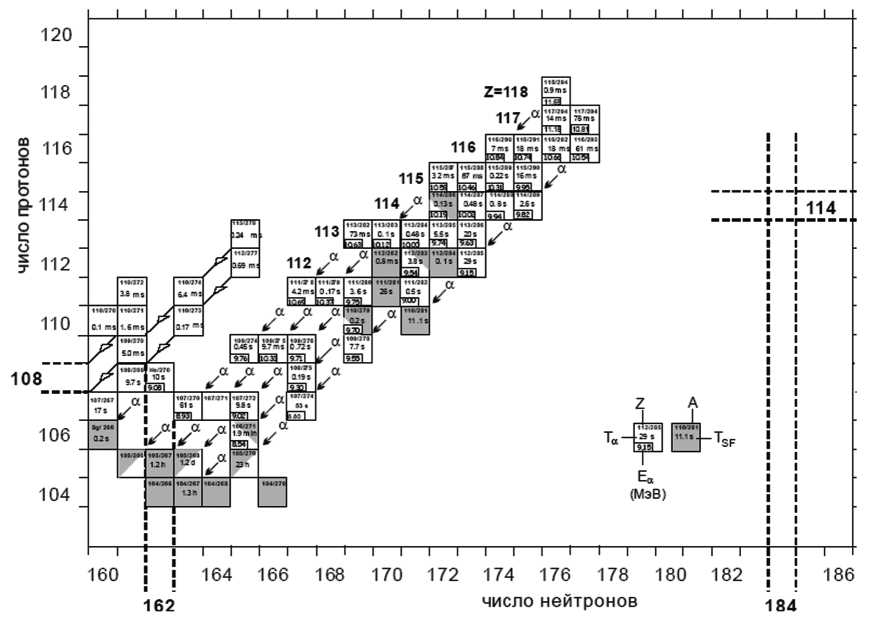

Рис. 4. Ядра сверхтяжелых элементов с атомными номерами 112—118 и продукты их радиоактивного распада — новые нейтронно-избыточные изотопы 104—111 элементов, полученные в реакциях слияния ядер Ra-226, U-238, Np-237, Pu-242/244, Am-243, Cm-245/248, Bk-249 и Cf-249 и Са-48 (всего 48 новых изотопов). Экспериментальные величины периодов и энергий альфа частиц; для делящихся ядер — периодов спонтанного деления приведены в квадратах, с указанием массы и заряда ядра.

Рис. 5. Характеристики распада тяжелейших ядер. Экспериментальные значения периодов спонтанного деления и энергий альфа ядер даны в сравнении с теоретическими расчетами. На нижнем графике приведены экспериментальные значения периодов полураспада сверхтяжелых ядер. Все нуклиды с числом нейтронов более 165 синтезированы в реакциях с Са-48 в Дубне.

Уже первые результаты показали огромный рост ядерной стабильности при приближении к «дважды магическому ядру с Z=114 и N =184. Добавление к ядрам 110 и 112 элементов, полученных ранее в реакции холодного слиянии 8 нейтронов, увеличивает их период полураспада почти в 100 000 раз! Отметим, что эти ядра содержат всего 171 и 173 нейтрона; они еще далеки от оболочки N =184. Полученные данные о характеристиках распада 112, 114 и 116 элементов были воспроизведены в 2007—2010 гг. в ряде независимых экспериментов (см. таблицу).

Продолжая таким образом эксперименты, были синтезированы самый тяжелый 118-ый элемент, затем изотопы элементов с нечетными атомными номерами: 113, 115, и в 2010 году — 117 (рис. 5)

Полученные к настоящему времени данные о характеристиках распада изотопов 6-ти новых сверхтяжелых элементов, вместе с продуктами их радиоактивного распада (всего 48 новых ядер) могут быть теперь сопоставлены с предсказаниями микроскопической теории. На рис. 5 такое сравнение показано для Z-четных ядер; для них расчет может быть проведен с наибольшей определенностью. Основные выводы из экспериментальных данных заключаются в следующем. Все 15 наиболее тяжелых ядер с атомными номерами более 111 и числом нейтронов более 172 испытывают преимущественно альфа распад. Для них спонтанное деление в экспериментах не наблюдалось. Среди изотопов более легких элементов — продуктов альфа распада сверхтяжелых элементов, спонтанное деление было зарегистрировано лишь у 13 ядер. Они наиболее удалены от замкнутых нейтронных оболочек N =162 и 184. Экспериментальные энергии альфа распада сверхтяжелых ядер отличаются от расчетных значений не более чем на 5%. Их периоды полураспада оказались, в среднем, даже в 10 раз выше, чем предсказывала макро — микроскопическая модель ядра. Оба фактора являются прекрасной демонстрацией значительного роста стабильности нейтронно-избыточных ядер сверхтяжелых элементов.

Таким образом, повышая атомный номер ядра последнего стабильного элемента — Bi на 40%, мы наблюдаем впечатляющую картину живучести атомных ядер. В области предельных кулоновских сил, благодаря эффекту новых ядерных оболочек, увеличивается энергия связи ядра в основном состоянии, возникает барьер деления, что значительно повыша- ет время жизни тяжелейших ядер и приводит к существованию большой области стабильности сверхтяжелых элементов. Фундаментальные выводы современной теории относительно предельных масс атомных ядер получили, впервые за 40 лет, свое экспериментальное подтверждение.

Далеко не каждая лаборатория, даже ведущих ядерных центров мира, обладает столь уникальными материалами, и в таком количестве, которые были использованы в данной работе. Но технологии их получения были разработаны в нашей стране и они нарабатываются нашей промышленностью. С другой стороны, Объединённый институт ядерных исследований ведет широкое сотрудничество (и конкурирует) с ведущими лабораториями мира. В исследованиях по синтезу сверхтяжёлых элементов на протяжении многих лет осуществлялось сотрудничество с Ливермор-ской национальной лабораторией (США). Эта совместная работа создала условия, при которых экспериментальные результаты обрабатываются и анализируются двумя группами независимым образом на всех этапах эксперимента.

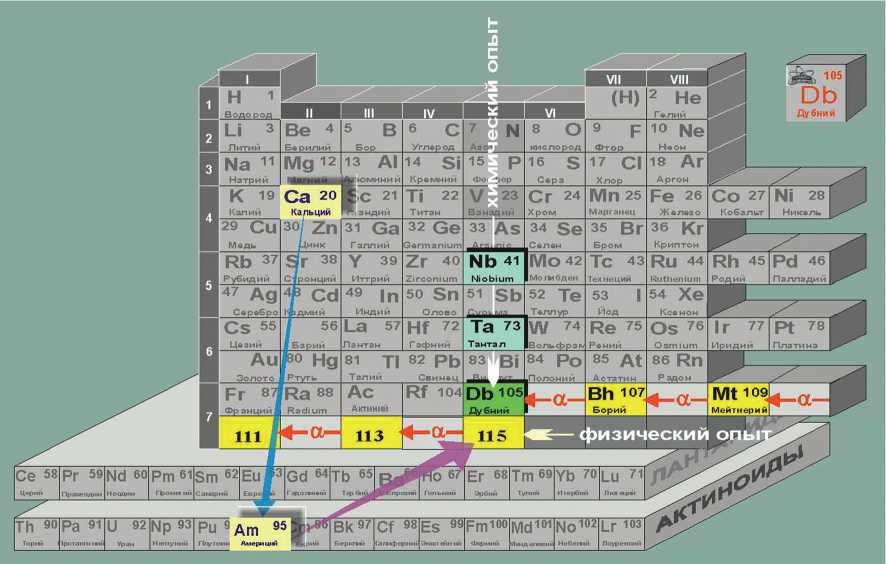

Химическая идентификация. Современные методы идентификации редких событий включают в себя и возможность химической идентификации одиночных атомов. Это можно показать на примере примере свойства долгоживущего изотопа 268Db, замыкающего цепочку распада 115-го элемента.

Согласно Периодическому закону 105-ый элемент находится в V ряду. Он является, как видно на рис.7, химическим гомологом ниобия (Nb) и тантала (Та) и отличается по химическим свойствам от всех, более лёгких элементов — актиноидов (Z = 90.103) пред-

Рис. 6. Физический и химический опыты по изучению радиоактивных свойств 115-го элемента. В реакции 48Са + 243Am, с помощью физической установки было показано, что пять последовательных альфа — распадов изотопа 288115 приводят к долгоживущему изотопу 105-го элемента — 268Db, который делится спонтанно на два осколка. В хими-

ставляющих отдельную группу в Таблице Д. И. Менделеева. Благодаря большому периоду

ческом эксперименте определено, что спонтанное деление испытывает ядро с атомным номером 105.

полураспада, данный изотоп 105-ого элемента может быть отделен от всех продуктов реакции радиохимическим методом с последующим измерением его распада — спонтанного деления. Этот эксперимент даёт независимую идентификацию атомного номера конечного ядра (Z = 105) и всех нуклидов образующихся в последовательных альфа — распадах 115-го элемента.

В химическом эксперименте нет необходимости в использовании сепаратора ядер отдачи. Разделение про- дуктов реакции по их атомным номерам осуществляется методами, основанными на различии их химических свойств. Поэтому здесь использовалась более упрощенная методика. Продукты реакции, вылетающие из мишени, вбивались в медный сборник, расположенный на пути их движения, на глубину 3—4 микрон. После 20—30 часового облучения сборник растворялся. Из раствора выделялась фракция трансактиноидов — элементов Z > 104 — а из этой фракции, затем элементы 5-ого ряда — Db в сопровождении своих химических гомологов Nb и Та. Последние добавлялись в качестве «отметчиков» в раствор перед химическим разделением. Капелька раствора, содержащая Db, наносилась на тонкую подложку, высушивалась и помещалась затем между двумя полупроводниковыми детекторами, регистрирующими оба осколка спонтанного деления. Вся сборка помещалась в свою очередь в нейтронный детектор, определяющий число нейтронов испущенных осколками при делении ядер Db.

Было проведено 12 идентичных опытов (С. Н. Дмитриев и др.), в которых зарегистрировано 15 событий спонтанного деления Db. Осколки спонтанного деления Db имеют кинетическую энергию около 235 МэВ, на каждый акт деления испускается в среднем около 4 нейтронов. Такие характеристики присущи спонтанному делению достаточно тяжёлого ядра. Напомним, что для 238U эти величины составляют соответственно около 170 МэВ и 2 нейтрона.

Химический опыт подтверждает результаты физического эксперимента: образующиеся в реакции 243Am + 48Ca ядра 115-го элемента в результате последовательных пяти альфа распадов: Z = 115 ^ 113 ^ 111 ^ 109 ^ 107 ^ 105 действительно приводят к образованию долгоживущего спонтанно-делящегося ядра с атомным номером 105. В этих экспериментах, как дочерний продукт альфа — распада 115-го элемента, был синтезирован также ещё один, ранее неизвестный элемент с атомным номером 113.

Общая картина и будущее. При синтезе Z-чётных нуклидов — изотопов 112, 114 и 116 элементов — наблюдались также длинные цепочки распадов, оканчивающиеся спонтанным делением ядер с Z =104—110, время жизни которых составляло от секунд до часов в зависимости от атомного номера и нейтронного состава ядра. К настоящему времени получены данные о свойствах распада 29 новых ядер с Z =104—118; они представлены на карте нуклидов (рис. 8). Свойства тяжелейших ядер расположенных в области трансактиноидов, их тип распада, энергии и времена распадов находятся в хорошем согласии с предсказаниями современной теории. Гипотеза о существовании

Рис. 7. Карта нуклидов тяжелых и сверхтяжёлых элементов.

Для ядер внутри овалов, соответствующих различным реакциям синтеза (показаны на рисунке), приведены периоды полураспада и энергии испускаемых альфа-частиц (жёлтые квадраты). Данные представлены на контурной карте разделяющей области по вкладу эффекта ядерных оболочек в энергию связи ядра. В отсутствие ядерной структуры всё поле было бы белого цвета. По мере потемнения эффект оболочек растёт. Две соседние зоны отличаются на величину всего 1 МэВ. Этого, однако, достаточно для значительного увеличения стабильности ядер относительно спонтанного деления, в результате чего нуклиды расположенные вблизи «магических» чисел протонов и нейтронов испытывают преимущественно альфа — распад. С другой стороны, в изотопах 110-го и 112-го элементов увеличение числа нейтронов на 8 атомных единиц приводит к возрастанию периодов альфа — распада ядер более чем в 105 раз.

островов стабильности сверхтяжёлых ядер, значительно расширяющих мир элементов, впервые нашла экспериментальное подтверждение.

Теперь задача состоит в более детальном изучении ядер-ной и атомной структуры новых элементов, что весьма проблематично, прежде всего, из-за малого выхода искомых продуктов реакции. Для того чтобы увеличить число атомов сверхтяжёлых элементов необходимо увеличить интенсивность пучка ионов 48Ca, повысить эффективность физических методик, а также продолжить поиски новых методов синтеза сверхтяжелых элементов. Модернизация существующих ускорителей тяжёлых ионов, намеченная на ближайшие годы, с использованием всех последних достижений ускорительной техники, позволит нам увеличить интенсивность пучка ионов примерно в 5 раз. Решение второй части требует кардинального изменения постановки опытов; оно может быть найдено в создании новой экспериментальной методики, исходя из свойств сверхтяжёлых элементов.

Для ядер внутри овалов, соответствующих различным реакциям синтеза (показаны на рисунке), приведены периоды полураспада и энергии испускаемых альфа-частиц (жёлтые квадраты). Данные представлены на контурной карте разделяющей области по вкладу эффекта ядерных оболочек в энергию связи ядра. В отсутствие ядер-ной структуры всё поле было бы белого цвета. По мере потемнения эффект оболочек растёт. Две соседние зоны отличаются на величину всего 1 МэВ. Этого, однако, достаточно для значительного увеличения стабильности ядер относительно спонтанного деления, в результате чего нуклиды расположенные вблизи «магических» чисел протонов и нейтронов испытывают преимущественно альфа — распад. С другой стороны, в изотопах 110-го и 112-го элементов увеличение числа нейтронов на 8 атомных единиц приводит к возрастанию периодов альфа — распада ядер более чем в 105 раз.

Поиск сверхтяжёлых элементов в природе. Другая сторона проблемы сверхтяжёлых элементов связана с получением более долгоживущих нуклидов. В описанных выше экспериментах физики подошли лишь к краю «острова», обнаружили крутой подъём вверх, но далеки ещё от его вершины, где ядра могут жить тысячи и, быть может, даже миллионы лет. Для этого не хватает нейтронов в синтезируемых ядрах, для того чтобы приблизиться к оболочке N =184. Сегодня это недостижимо — нет таких реакций, которые позволили бы получать столь нейтронно-избыточные нуклиды. Возможно, в отдалённом будущем, физики смогут использовать интенсивные пучки радиоактивных ионов, с числом нейтронов бoльшим, чем у ядер 48Са. Такие проекты сейчас широко обсуждаются, пока не касаясь затрат необходимых для создания подобных ускорительных гигантов.

Однако можно попытаться подойти к этой задаче с другой стороны.

Если предположить, что наиболее долгоживущие сверхтяжёлые ядра имеет период полураспада 105•106 лет (не сильно расходится с предсказаниями теории, которая свои оценки делает также с определённой точностью), то не исключено, что они могут быть обнаружены в космических лучах — свидетелях образования элементов на других, более молодых планетах Вселенной. Если сделать ещё более сильное предположение о том, что период полурас- пада «долгожителей» может составлять десятки миллионов лет или более, то они могли бы присутствовать в Земле, сохранившись в очень малых количествах от момента образования элементов в Солнечной системе до наших дней.

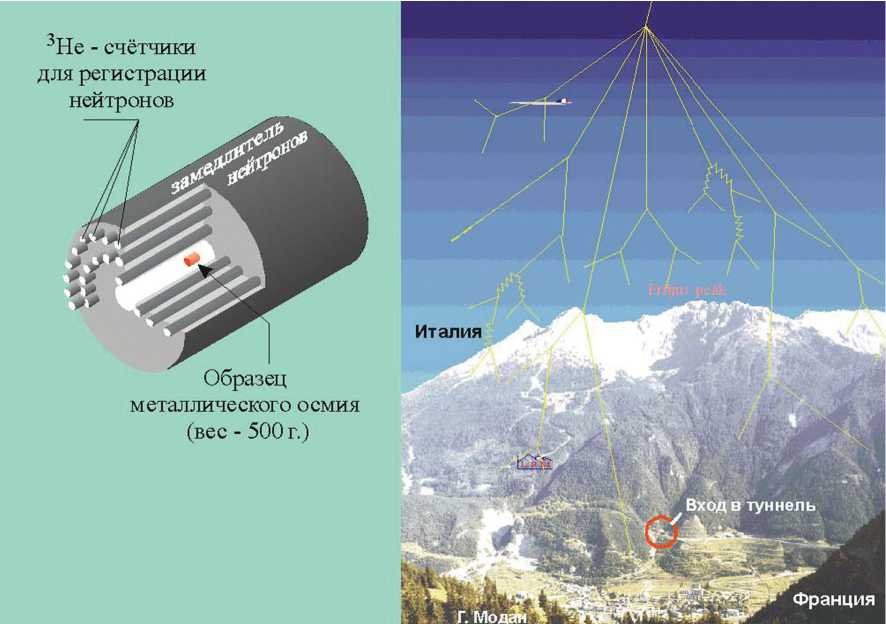

Среди возможных кандидатов — изотопы 108-го элемента (Hs), ядра которых содержат около 180 нейтронов. Химические опыты, проведенные с короткоживущим изотопом 269Hs (T1/2 ~ 9 с), показали, что 108 элемент, как и ожидалось, согласно Периодическому закону, является химическим гомологом 76-го элемента — осмия (Os).

Тогда образец металли-

Рис. 8. Установка для регистрации вспышки нейтронов от спонтанного деления ядер при распаде 108 элемента. (Подземная лаборатория в г. Модан, Франция) .

ческого осмия, может содержать в очень малых количествах 108 элемент Ека(Os). Присутствие Ека(Os) в осмии можно определить по его радиоактивному распаду. Возможно, сверхтяжёлый долгожитель будет испытывать спонтанное деление, либо спонтанное деление наступит после предшествующих альфа или бета — распадов (вид радиоактивного превращения, при котором один из нейтронов ядра превращается в протон) более легкого и более короткоживущего дочернего или внучатого ядра. Поэтому, на первом этапе, можно поставить эксперимент по регистрации редких событий спонтанного деления осмиевого образца. Такой эксперимент подготавливается. Измерения начнутся в конце этого года, и будут продолжаться 1—1,5 лет. Распад сверхтяжёлого ядра будет регистрироваться по нейтронной вспышке сопровождающей спонтанное деление. Для того чтобы защитить установку от фона нейтронов, возникающего под действием космических лучей, измерения проводятся в подземной лаборатории расположенной под Альпами в середине тоннеля соединяющего Францию с Италией на глубине соответствующей 4000-метровому слою водного эквивалента.

Если в течение года измерений будет наблюдено хотя бы одно событие спонтанного деления сверхтяжёлого ядра, то это будет соответствовать концентрации 108 элемента в Os-образце около 5•10-15 г/гр., в предположении, что его период полураспада равен 109 лет. Столь малая величина составляет всего 10-16 часть от концентрации урана в земной коре.

Несмотря на сверхвысокую чувствительность эксперимента, шансы обнаружить реликтовые, сверхтяжёлые нуклиды малы. Но любой научный поиск всегда имеет малый шанс... Отсутствия эффекта даст верхнюю границу периода полураспада долгожителя на уровне T1/2 < 3* 107 лет. Не столь впечатлительно, но важно для понимания свойств ядер в новой области стабильности сверхтяжёлых элементов.