Синтез самозалечивающихся микрокапсул на основе дициклопентадиена

Автор: Черкашина Наталья Игоревна, Павленко Вячеслав Иванович, Ручий Артм Юрьевич, Серебряков Сергей Викторович, Баринов Роман Алексеевич

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Применение наноматериалов и нанотехнологий в строительстве

Статья в выпуске: 2 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Исследование направлено на изучение возможности синтеза микрокапсул на основе карбамидформальдегидной оболочки с содержанием дициклопентадиена. Материалы и методы исследования. Для синтеза карбамид-формальдегидных микрокапсул использовались следующие реактивы: вода дистиллированная; карбамид (мочевина) со степенью чистоты 99%; формалин «технический»; гидроксид натрия «ЧДА»; масло нима (NSO – neem seed oil); полисорбат Twin-80; дициклопентадиен со степенью чистоты – 98%; cпирт этиловый абсолютированный; cоляная кислота «ЧДА». Результаты и обсуждение. Органические микрокапсулы были получены путём полимеризации карбамид-формальдегидной смолы. Заполнение микрокапсул дициклопентадиеном осуществили посредством установления равновесия между концентрированным раствором дициклопентадиена в спирте и содержимым капсул. Средний размер капсул составил ~100 мкм. Капсулы имеют сферическую форму и сплошную оболочку. ИК-Фурье спектры подтвердили требуемые составы оболочки капсулы и наполнителя. Анализ кривой ДСК показал, что наполнение капсул дициклопентадиеном прошло успешно. Заключение. Результатом проделанной работы является успешный синтез микрокапсул на основе карбамидформальдегидной оболочки. Синтез микрокапсул и их внедрение в технологии строительных материалов открывают новые перспективы для создания композитов с эффектом самозалечивания.

Самозалечивание, самовосстановление, формальдегид, карбамид, дициклопентадиен, микрокапсулы, синтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142244528

IDR: 142244528 | УДК: 54.057, | DOI: 10.15828/2075-8545-2025-17-2-189-200

Текст научной статьи Синтез самозалечивающихся микрокапсул на основе дициклопентадиена

Черкашина Н.И., Павленко В.И., Ручий А.Ю., Серебряков С.В., Баринов Р.А. Синтез самозалечивающихся микрокапсул на основе дициклопентадиена. Нанотехнологии в строительстве. 2025;17(2):189–200. – EDN: XIVHFT.

Современные исследования материалов различного состава с эффектом самозалечивания (самовосстановления) представляют собой перспективное направление в науке [1–3]. Такие композиции находят применение не только в сфере строительных материалов [4–7], но и в биоинженерии [8] и электронике [9–10], обеспечивая долговечность и устойчивость конструкциям на их основе к механическим повреждениям.

Самовосстановление – свойство материала или системы частично или полностью возобновлять свою изначальную структуру и функциональность после физико-механических воздействий (повреждений) [11–14]. Самозалечивающиеся материалы способны восстанавливать свою монолитность [15–16] после повреждений за счет внедрения в их структуру микро- и/или нанокапсул, содержащих залечивающие агенты и катализаторы, которые при возникновении дефекта реагируют с последующим отверждением [17–18]. Оболочка микрокапсул может быть выполнена как из минеральных [19], так и из полимерных [20] материалов и должна иметь определенные прочностные характеристики [21]. Она должна быть достаточно прочной, чтобы не повредиться во время изготовления композиционных материалов и в то же время она должна разрушаться при возникновении различного рода дефектов. Анализ литературных данных показал, что выбор компонентов для синтеза микрокапсул зависит от цели и области их дальнейшего использования [22, 23].

Так, в исследовании [24] ученые описали метод получения самовосстанавливающихся пористых бетонных композитов. Эффект самозалечивания достигается как за счет высокоплотной структуры материала, так и за счет наличия активного минерала (сульфида железа) в порах наполнителя. При образовании дефекта в готовом изделии повреждаются поры, сульфид железа реагирует с гидратной водой, находящейся в заполнителе, с образованием железистого эттрингита, который затвердевает, затягивая собой образовавшуюся трещину.

В статье [25] исследователи рассмотрели механизмы самовосстановления полимерных мембран для фильтрации воды. Ученые выделили два вида самозалечивания: внешнее, зависящее от встроенных в матрицу мембраны микрокапсул с залечивающим агентом и катализатора, и внутреннее, зависящее от динамических связей между полимерами, которые запускают автономное заживление посредством обратимых химических взаимодействий (при разрыве связей происходят конформационные изменения, приводящие к контакту концов низкомолекулярных реакционноспособных цепей).

В работе [26] ученые исследовали физические свойства самовосстанавливающегося композита на основе эпоксидной смолы с добавкой мочеви-ноформальдегидных микрокапсул с мономером дициклопентадиена, многостенных углеродных нанотрубок (MWCNT) и углеродных волокон. В результате работы они установили, что данный способ модифицирования значительно повысил прочность на разрыв материала без ущерба для эффективности самовосстановления (90%) по сравнению с немоди-фицированными образцами (72%). Также материал показал перспективные значения более высокой температуры стеклования (85°C) в сочетании с улучшенной эффективностью отверждения (90%), что можно считать новизной данной работы.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В исследовании [27] представлен метод получения самовосстанавливающихся композитных полиуретановых волокон с добавлением экологически чистых нанокристаллов целлюлозы (CNC) и исследованы некоторые физические свойства материала. По сравнению с полиуретановыми волокнами без CNC, удлинение при разрыве и прочность на разрыв композитных волокон увеличились на 34% и 18% соответственно. После испытания на разрез трещины на поверхности самовосста-навливающихся композитных волокон из полиуретана с CNC исчезли, а удлинение при разрыве и прочность на разрыв увеличились на 57% и 128% соответственно.

Целью исследования статьи [28] является получение композиционных гидрогелей (PBLH) на основе поливинилового спирта (ПВС), бората (B), ε-поли-L-лизина (EPL) и гиалуроновой кислоты (ГК) со сверхбыстрой способностью к самовосстановлению, эластичностью и способностью к формованию с помощью эффективного одноэтапного метода. Изготовленные гидрогели показали выдающиеся характеристики быстрого самовосстановления, растягиваемости и формуемости – могли полностью восстанавливаться в течение 1 мин и принимать различные заданные формы.

Таким образом, эффекта самозалечивания можно достичь как в минеральных, так и в органических строительных материалах, что способствует продлению срока службы производственных элементов, уменьшению расходов на их обслуживание и ремонт, а также повышению безопасности конструкции или изделия в целом. Целью данной работы является синтез самозалечивающихся микрокапсул на основе карбамидформальдегидной оболочки с дициклопентадиеном. В данной статье описан процесс синтеза микрокапсул, проведен анализ их гранулометрического состава, исследована микроструктура продута синтеза. Также проведен анализ кривых дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) микрокапсул без наполнителя и с наполнением дициклопентадиеном.

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалы

Для получения карбамид-формальдегидных микрокапсул в работе использовались следующие реактивы: вода дистиллированная согласно ГОСТ 58144-2018; карбамид (мочевина) со степенью чистоты 99% производства компании «Macklin Inc.», Китай; формалин «технический» согласно ГОСТ 1625-89 производства АО «ЛенРеактив», Россия,

Санкт-Петербург; гидроксид натрия «ЧДА» производства АО «Каустик», Россия, Волгоград; масло нима (NSO – neem seed oil) производства компании «Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Pvt., Ltd.», Индия; полисорбат Twin-80 производства «Jaikisan Agrotech India Pvt., Ltd.», Индия; дициклопентадиен со степенью чистоты 98% производства «Shanghai Acmec Biochemical Technology Co., Ltd.»; cпирт этиловый абсолютированный производства АО «РФК» Россия, Москва; cоляная кислота «ЧДА» производства АО «Каустик», Россия, Волгоград.

Оборудование и методы исследования

Измерение массы исходных компонентов и продуктов синтеза осуществлялось на лабораторных весах BK-600 производства АО «МАССА-К», Россия с дискретностью отсчета 0,01 г.

Для проведения синтеза использовали магнитную мешалку с нагревом и точной установкой температуры 5Drops-HSS-2 «HS5S full set» производства «Joanlab Equipment Co., Ltd.», Китай. Максимальная температура нагрева – 260 °С.

Смешение компонентов синтеза осуществляли при помощи лабораторной верхнеприводной мешалки «EUROSTAR 20 high speed digital» производства «НВ-Лаб», Россия. Диапазон частоты вращения – от 0/150 до 6000 об/мин.

Для получения деионизированной воды использовали деионизатор воды ДВ – 1М производства ООО «ЦветХром», Россия с удельной проводимостью при 25 °С менее 0,1 мкСм/см и производительностью до 10 л/ч.

Гранулометрический анализ полученных микрокапсул проводили на лазерном дифракционном анализаторе Analysette 22 NanoTec plus производства компании «Fritsch», Германия с диапазоном измерения размеров частиц 0,01–2000 мкм.

Микроструктура полученных продуктов осуществлялась на оптическом микроскопе Jenaval с объективами CarlZeiss JenaGF Planachromat 3,2x/0,06 ∞/-A и CarlZeiss JenaGF Planachromat 12,5x/0,25 ∞/-A производства компании «Carl Zeiss Jena», Германия.

ИК-Фурье спектр поглощения полученных микрокапсул получали при помощи инфракрасного спектрометра модели Sintecon IR10 в диапазоневол-новых колебаний 5000 – 500 см–1 со спектральным разрешением ≤ 2 см–1.

Дифференциальную сканирующую калориметрию проводили при помощи прибора синхронного термического анализа STA 449 F1 Jupiter производства «Netzsch», Германия. Диапазон температур анализа составил 20–350 °С, скорость нагрева – 10 град./мин. Среда испытания приближена к воздушной среде: 21% O2, 79% Ar.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Описание технологии создания карбамидформальдегидных капсул

Формалин массой 11,1 г с концентрацией формальдегида ~30%, подщелоченный до 10%-ного раствора NaOH, смешали с 2,0 г мочевины и разбавили деионизированной водой, предварительно нагретой до 60 °С, до 200 мл. Раствор перемешивали погружной верхнеприводной мешалкой при 2000 об/мин в течение 2 ч до легкого помутнения раствора. После чего в раствор ввели 1 г смеси масла нима с полисорбатом Twin-80 (концентрация последнего – 0,1%). Температура в системе увеличилась с 60 до 70 °С. После 1 ч перемешивания значение pH раствора снизилось 20%-ной соляной кислотой с 11–10 до 3–4, при этом цвет раствора изменился с желтого на белый. Перемешивание продолжалось до формирования заметных полимерных частиц и резкого снижения объема раствора.

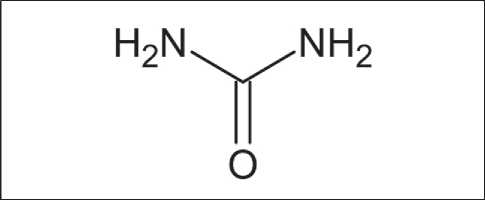

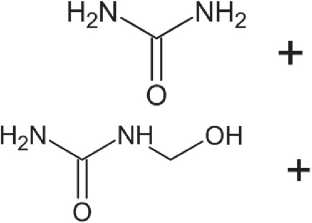

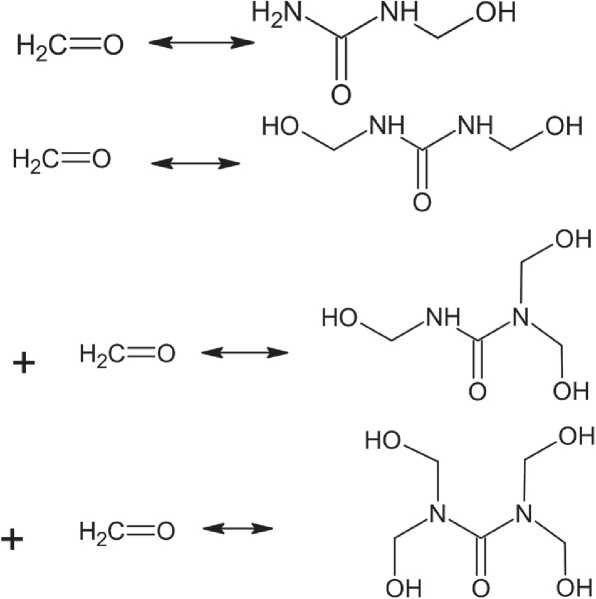

Процесс растворения карбамида в формальдегиде эндотермичен. Условия проведения реакции никак не влияют на получение первичных продуктов реакции, которые представляют собой карбидокси- метиленовые (метилольные) соединения. Диамид угольной кислоты (рис. 1) теоретически способен присоединить 4 молекулы формальдегида, образуя тетраметилолкарбамид (рис. 2).

Соотношение констант скоростей реакции получения моно-, ди- и триметилолкарбинола 9:3:1, содержание тетраметилолкарбамида в конечном итоге находится в пределах погрешности и потому не учитывалось. Массовое соотношение карбамида к формальдегиду 1:2 обеспечивает оптимальное равновесие системы для образования наибольшего количества триметилолкарбамида в растворе. Также установлено, что при увеличении содержания фор-

Рис. 1. Структурная формула диамида угольной кислоты (урея, мочевина, карбамид)

а

б

Рис. 2. Реакции получения: а) монометилолкарбамида; б) диметилолкарбамида; в) тритметилолкарбамида; г) тетраметилолкарбамида из карбамида и формальдегида

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ мальдегида в растворе все равно прореагирует примерно 2,8 моль формальдегида на 1 моль карбамида.

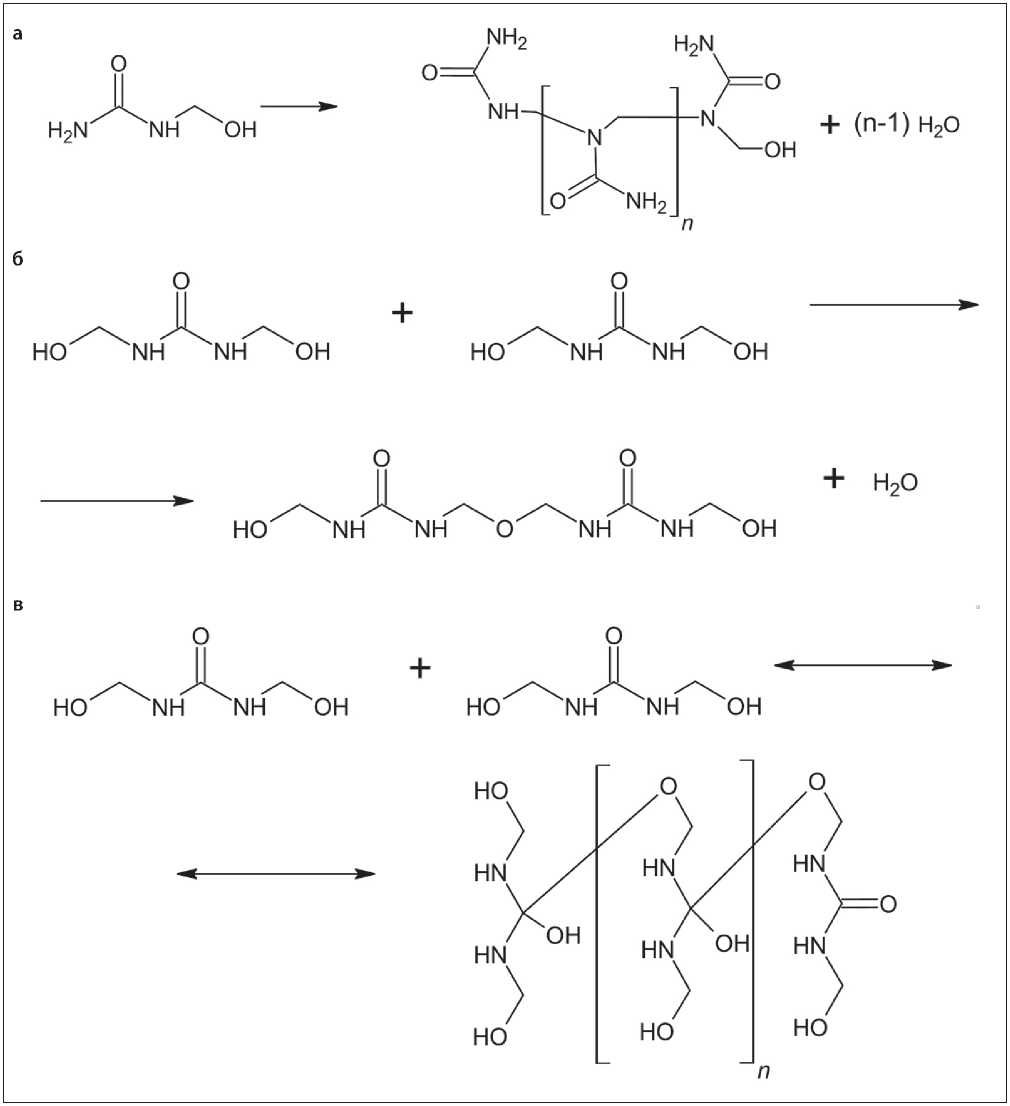

Наибольшее практическое значение имели моно-и диметилолкарбамид за счет способности образовывать полимеры линейного строения. Реакции полимеризации моно- и диметилолкарбамида представлены ниже (рис. 3).

При отверждении смолы также произошла данная реакция между свободными метилольными группами. Параллельно может происходить полимеризация через взаимодействие кетонной и гидроксильной группы (рис. 3 в).

Полимеризация тритметилолкарбамида (рис. 4) также способна идти как через гидроксильные, так

Рис. 3. Реакции полимеризации: а) монометилолкарбомида; б) диметилолкарбомида; в) диметилолкарбомида через взаимодействие кетонной и гидроксильной группы

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 4. Реакция полимеризации триметилолкарбамида

и через кетонные группы, в ходе реакции образуются полимеры разветвленной структуры независимо от того, через какие функциональные группы идет полимеризация.

Наличие подобных разветвленных соединений оказало положительное воздействие на прочностные характеристики конечных микрокапсул благодаря связыванию линейных структур между собой.

В растворе данные реакции произошли при нагревании в кислой среде. Обычно кластеры карб-мидо-формальдегидных полимеров не превышают молекулярную массу в 700 а.е.м.

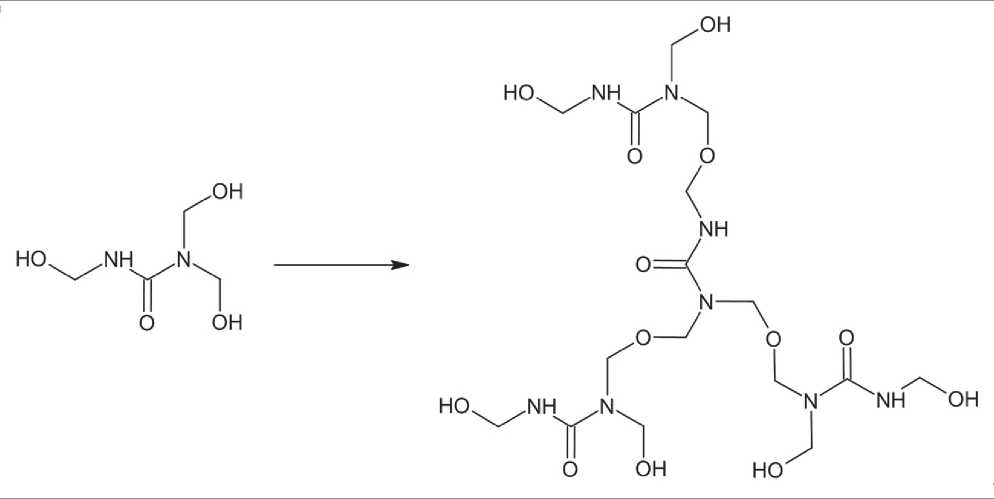

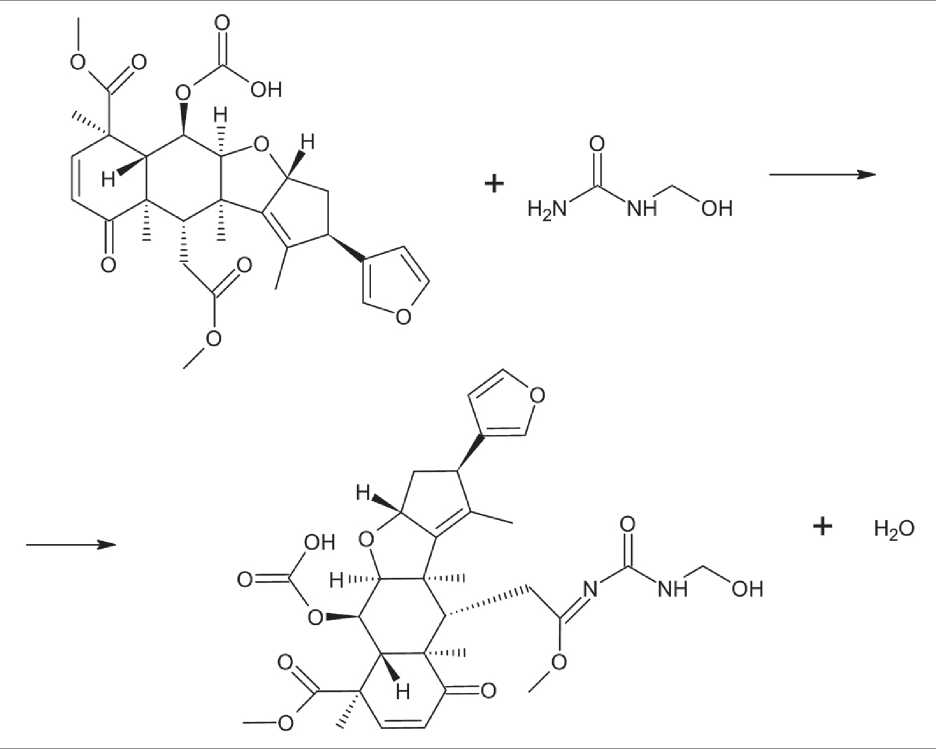

За счет метилольных групп получившиеся соединения хорошо растворимы в воде и для придания им формы микрокапсулы требуется вводить вещества с функциональными группами, способными взаимодействовать с первичными аминами для образования устойчивых центров полимеризации. Для этих целей в смесь ввели масло нима (NSO), в состав которого входит нимбин. За счет сложной пространственной структуры он способен взаимодейсивовать с мети-лолкарбамидом через кетонную группу, присоединяя первичный амин (рис. 5).

Размер микрокапсул регулировали скоростью оборотов верхнеприводного миксера и стабилизировали за счет полисорбата Twin-80. Окончательное отверждение карбамид-формальдегидных смол осуществляли в кислой среде при значениях pH 3–4. Вес полученных капсул составил 20,4 г.

Следующим шагом являлась экстракция нимби-на. Экстракция проводилась в аппарате Сокслета с 64% водным раствором этилового спирта в качестве растворителя. В ходе экстракции из микрокапсул выделилось масло, окрасившее спирт в белый цвет. Промывка капсул осуществлялась на полимерном сите (размер отверстий 106 мкм) спиртом и деионизированной водой. Зафиксировано уменьшение массы капсул в 1,17 раза, которая составила 18,6 г. Столь незначительное изменение массы связано с замещением содержимого капсулы на растворитель.

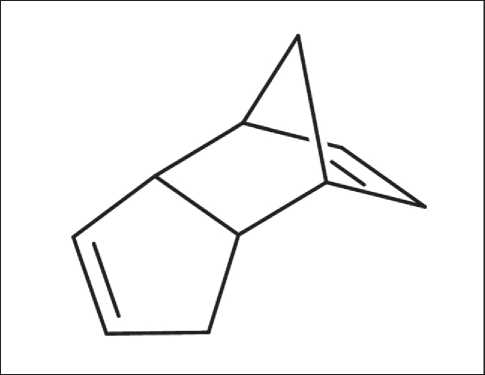

Заполнение капсул функциональным содержимым происходило в кипящем, насыщенном (50%-ном) растворе дициклопентадиена в этиловом спирте в течение 6 ч. Структурная формула дициклопентадиена представлена на рис. 6.

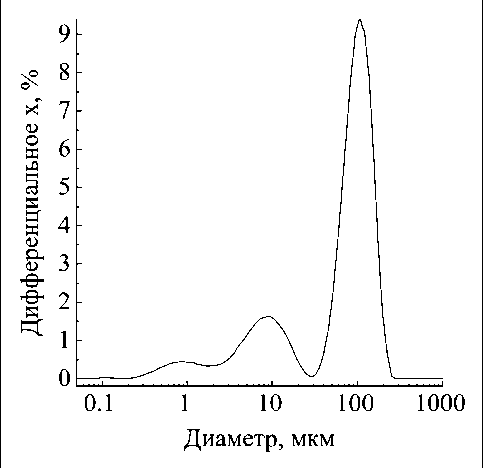

Гранулометрический анализ

Результат гранулометрического анализа полученных микрокапсул представлен на рис. 7. Исходя из полученных данных, на графике видно, что распределение размеров полученных карбамид-формальдегидных микрокапсул описывается тримодаль-ной системой с первой модой при 0,81 мкм, второй модой при 8,80 мкм и третьей модой при 105,97 мкм. Преобладающая фракция микрокапсул имеет размеры ~100 мкм. Удельная поверхность микрокапсул – 8210 см2/см3.

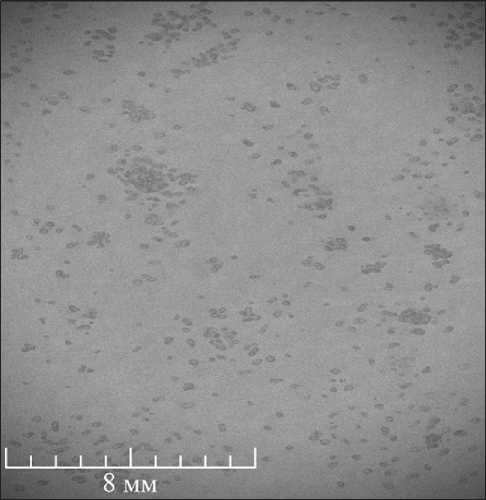

Микроскопический анализ

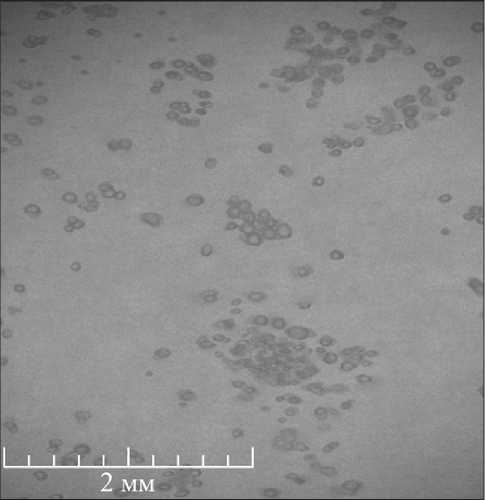

Морфологию полученных микрокапсул исследовали методом оптической микроскопии в проходящем свете, результат которой представлен на рис. 8.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 5. Реакция взаимодействия нимбина с метилолкарбамидом

Рис. 6. Структурная формула дициклопентадиена

Рис. 7. Гранулометрический анализ карбамид-формальдегидных микрокапсул

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 8. Микроскопические изображения карбамид-формальдегидных микрокапсул

В ходе выполнения экспериментов выяснили, что деформации микрокапсул не произошло. На рис. отчетливо видны сферические частицы продукта синтеза со сплошной оболочкой. Также стоит отметить, что средний размер микрокапсул согласуется с гранулометрическим анализом (100 мкм).

Исследование инфракрасного фурье-спектра

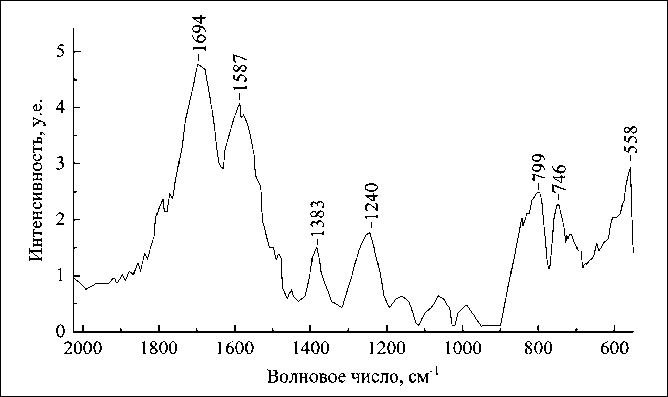

ИК-Фурье спектр карбамидформальдегидной пленки (рис. 9) указывает на высокое содержание аминных групп в структуре полимера. Сильный пик в области 1694 см–1 указывает на валентные колебания NH2 что свидетельствует о наличии преимущественно монометилолкарбамида в полимерной системе.

Также на спектре наблюдается пик при 1586 см–1 (продольная деформация амидной связи), обычно данный пик не используется для анализа органических веществ, однако в данном случае он косвенно указывает на полимеризацию смолы. Высота пика зависит от концентрации и в сравнении с пиком в районе 746 см–1 (спиральная деформация амидной связи), который тоже зависит от концентрации, можно судить о наличии углеродных каркасов на концах аминных связей, составляющих цепочку полимера. По пикам в районе 799 и 1240 см–1 можно с уверенностью утверждать о связи кислорода с углеродом, которая образует кетонную группу.

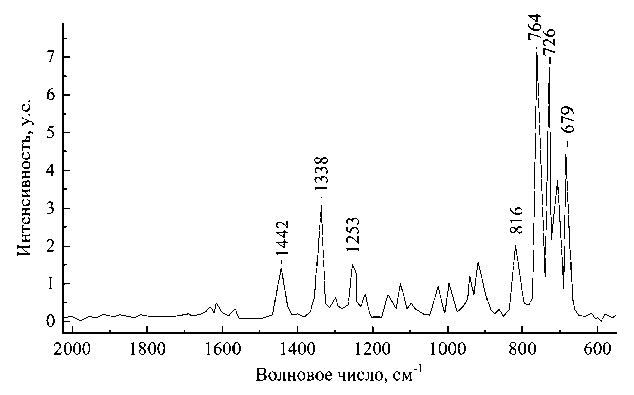

ИК-Фурье спектр дициклопентадиена (рис. 10) показал характерные для циклических соединений пики в области ~1250–600 см–1. Наличие пиков при

1338 и 1253 см–1 при условии, что соотношение их интенсивностей равно 2:1, свидетельствует о наличии связи C–(C)3, характерной для дициклопентадиена. Пик высокой интенсивности при 764 см–1 указывает на внеплоскостные 1,2-замещенные связи в цикле.

Анализ дифференциальной сканирующей калориметрии

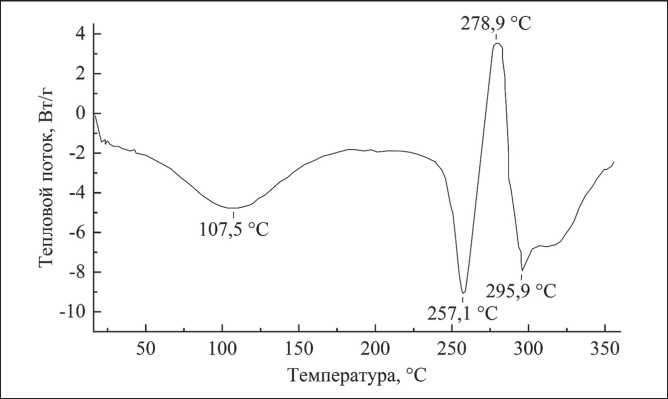

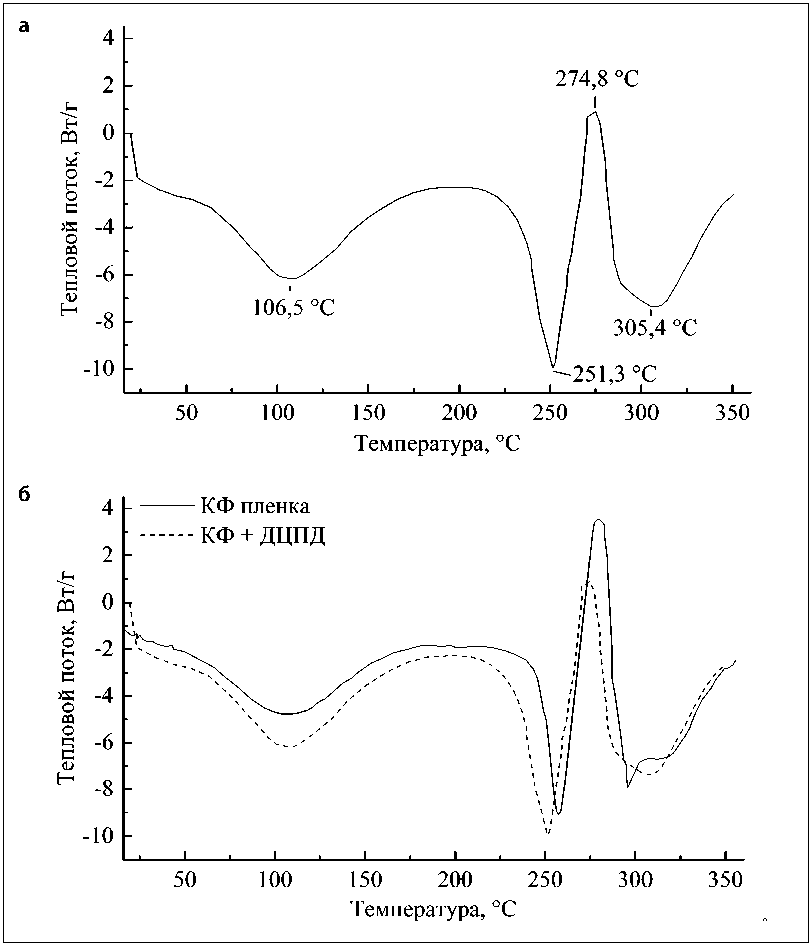

Кривая ДСК карбамид-формальдегидных капсул (рис. 11) демонстрирует три эндотермических пика при 107,5 °С; 257,1 °С; 295,9 °С и один экзотермический при 278,9 °С. Пик при 107,5 °С указывает на фазовый переход с небольшим стеклованием структуры. Последующий пик при 257,1 °С указывает на полное расплавление пептида с резким окислением при 278,9 °С и деструкцией с выделением летучих веществ при 295,9°С.

Кривая ДСК микрокапсул с наполнением ДЦПД представлена на рис. 12 а. Снижение теплового потока эндотермического пика при 106,5–107,5 °С связано с увеличением скорости испарения ДЦПД, что сопровождается потерей массы. Снижение пиков в области 251,3–278,9 °С связано с большими массовыми потерями ввиду полного сгорания ДЦПД при расплавлении карбамидоформальде-гидной смолы.

При сопоставлении двух кривых ДСК (рис. 6 б) видна небольшая разница при общей схожести графиков, что свидетельствует об удачном заполнении капсул дициклопентадиеном.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 9. ИК-Фурье спектр карбамид-формальдегидной пленки

Рис. 10. ИК-Фурье спектр дициклопентадиена

Рис. 11. Кривая ДСК карбамид-формальдегидных микрокапсул

2025; 17 (2): 189–200

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рис. 12. Кривые ДСК: а) карбамидформальдегидных капсул с дициклопентадиеном; б) сравнения карбамидформальдегидных капсул без наполнителя (КФ пленка) и карбамидформальдегидными капсулами, содержащими дициклопентадиен (КФ + ДЦПД)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом проделанной работы является успешный синтез микрокапсул на основе карбамидформальдегидной оболочки, что подтверждается ИК-Фурье спектроскопией. Микроскопический анализ полученного продукта показал отсутствие повреждений, а также то, что микрокапсулы имеют сплошную сферическую оболочку. Анализ гранулометрического состава продукта синтеза показал, что преобладающая фракция имеет размеры ~100 мкм. Сравнительный анализ кривых дифференциальной сканирующей калориметрии микрокапсул без наполнителя и с наполнением ДЦПД показал, что меньшее значение теплового потока около 107 °С связано не только с фазовым переходом микрокапсул, но и с увеличением скорости испарения ДЦПД. Снижение пика теплового потока около 250 °С связано с тем, что помимо плавления оболочки капсул происходит неполное выделение ДЦПД из капсул и его испарение. Снижение пика около 275 °С и увеличение его полуширины связано с последующим одновременным горением гетерогенной системы ДЦПД и карбамидформальдегидной смолы.

Создание микрокапсул с карбамидформальдегидной оболочкой и их последующее внедрение в технологии строительных материалов определяют новые возможности для разработки функциональных композитов с эффектом самозалечивания.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ