Система мероприятий по повышению адаптации к университетской среде

Автор: Постнова Маргарита Викторовна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Психология и психофизиология

Статья в выпуске: 2 (6), 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной статье исследованы особенности психофизиологического статуса студентов, имеющих риск дезадаптации к университетской среде. Предложен комплекс мероприятий и видов деятельности, построенных на варьировании форм и методов с учетом реальной ситуации в академических группах, а также с учетом индивидуально-типологического подхода к психосоциальному сопровождению учащейся молодежи.

Адаптация, высшая нервная деятельность, психоактивные вещества, основные образовательные программы, студент

Короткий адрес: https://sciup.org/14967508

IDR: 14967508 | УДК: 612.017.2

Текст научной статьи Система мероприятий по повышению адаптации к университетской среде

Проблема адаптации к образовательной среде является одной из краеугольных для теоретической и практической педагогики и, одновременно, является хорошим образцом для изучения и обоснования физиологических закономерностей адаптационного процесса.

Весь этот процесс происходит в лавинообразном потоке перестройки многих компонентов личности, ценностно-познавательной сферы и реформирования типов и форм межличностных связей и отношений. Процесс происходит в три этапа: физиологическая адаптация занимает около 2 недель; психологичес- кая – до 2 месяцев, а полная социализация в новой образовательной среде может продолжаться до 3 лет [5; 8, с. 28].

В педагогической литературе обычно выделяют три вида адаптации: активную, пассивную и дезадаптацию [8, с. 116]. Если первые два варианта не могут быть реализованы, развивается дезадаптация, которая чревата повышенной конфликтностью, непониманием своей социальной роли, снижением работоспособности, ухудшением состояния здоровья. В итоге могут развиться серьезные заболевания или может произойти форсированное расставание с образовательной средой [2; 12].

Степень адаптации первокурсника в вузе определяется множеством факторов: индивидуально-типологическими характеристиками организма человека и состоянием его здоровья; личностными качествами; ценностными ориентациями; академической активностью; социальным статусом и социальным окружением [2; 9; 12].

Первокурсник одномоментно погружается в мир относительно более высокой свободы, часто – с переменой места жительства и почти всегда – со сменой режима дня. Контроль со стороны семьи резко ослабевает [2]. Еще одна проблема – принципиальные отличия системы университетского образования от среднего. Больший вес самостоятельной работы, поисковой активности, исследовательского компонента и необходимости демонстрировать не только знания, но и практические умения и навыки в конкурентной среде являются достаточно серьезным вызовом организму. Существует и определенный дидактический барьер между преподавателем и студентом [8, с. 265]. Многими это достигается слишком большой ценой. Отсюда понятны стремления к созданию различных комплексов по оптимизации адаптации первокурсников к образовательной среде. При естественной опоре на мероприятия информационного характера, оптимизацию условий и методик обучения, институализацию консультативной помощи профильных специалистов, широкое вовлечение в научно-исследовательскую работу и внеучебную культурную жизнь университета [1, с. 58; 6], в этих программах немного места отводится собственно физиологической стороне адаптации.

Цель работы

Исследовав особенности психофизиологического статуса студенческой молодежи, имеющей предпосылки к дезадаптации к университетской образовательной среде, разработать систему мероприятий по адаптации к системе вузовского обучения.

Методика исследования

Для мониторинга адаптации студентов к образовательной среде было проведено иссле- дование на базе Центра социально-психологической адаптации (ЦСПА) ВолГУ. Вначале, на основании теоретического анализа, обнаруженных фактов и положений, был сформирован алгоритм обследования контингентов лиц, находящихся на различных этапах образовательной среды. В результате этого получен инструмент для выделения из данных контингентов индивидов с хорошо прогнозируемыми факторами риска дезадаптации, формирования неадекватного поведения на предъявляемые средовые воздействия (в данном случае – факторы университетской образовательной среды).

В рамках мероприятий по повышению эффективности адаптации к средовым нагрузкам на этапе «вхождения» в университетскую среду нами проведено пилотное исследование 456 первокурсников в течение первого семестра их обучения в вузе. В итоге 216 студентов 2010 г. поступления составили референтную группу, 240 студентов 2011 г. поступления – пилотную группу, в которой применялись методики индивидуально-типологического сопровождения.

Для оценки уровня реактивности организма по порогу болевой чувствительности использовали анальгезиметр «Ugo Basile» (Италия), для человека были установлены эмпирические границы уровней: высокий – до 15,4 с, средний – в пределе от 15,5 до 30,4 с, низкий – свыше 30,5 с [7].

Хронотип устанавливали с помощью бланкового теста Хорна-Остберга, позволяющего качественно выявлять суточный хронотип человека [4, с. 114]. Определение типов высшей нервной деятельности осуществляли по методу Я. Стреляу [там же, с. 64]. При этом выявляли силу возбуждения, силу торможения и подвижность нервных процессов. По тесту Г. Айзенка оценивали типологические параметры личности – показатели экстраверсии-интроверсии и нейротизма [10, с. 75]. Для дополнительной индивидуализации характера высшей нервной деятельности использовали опросник по оценке нервнопсихической реактивности [11, с. 453]. Исследование вегетативного статуса проводили по методике Р.М. Баевского с использованием серийного прибора «Ритмокардио-метр» [3, с. 22].

Эффективность мероприятий оценивалась по показателям здоровья студентов, академической успеваемости и степени сохранения численности контингента, а также по результатам анкетирования с использованием профильных опросников (вредные привычки, образ жизни, потребности).

Математическая обработка результатов проведена по общепринятым требованиям для медико-биологических исследований с расчетом средних значений, их отклонений, достоверности различий между группами при численных и процентных значениях.

Результаты и их обсуждение

Основными мероприятиями, предусмотренными в программе адаптации к вузовскому образованию, были намечены:

-

- помощь в создании атмосферы взаимопонимания и взаимного уважения, преодолении конфликтов в учебном коллективе, развитии навыков эффективного общения;

-

- стабилизация физиологического и эмоционального состояния в условиях повышенных академических нагрузок (зачеты, экзамены), повышение стресс-устой-чивости организма;

-

- предупреждение развития зависимости от психоактивных веществ (курение, потребление алкоголя и других психоактивных веществ (ПАВ));

-

- помощь в социальной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни;

-

- форсирование формирования знаний и навыков в медико-биологической и социально-правовой сфере, связанных с самостоятельной жизнью, поддержанием собственного здоровья и социального статуса.

Основные характеристики обследованных студентов референтной и пилотной групп представлены в таблице 1.

Как видно из представленных данных, эти группы не различались между собой по проценту студентов, отнесенных к группам риска (в пределах 20 %), имели сходное распределение по уровню реактивности и типу высшей нервной деятельности (ВНД). Сопоставление групп в целом и выделенных групп риска выявило ожидаемые различия в структуре основных типологий. В группу риска относительно часто попадали: индивиды с неопределенным или брахиморфным соматоти-пом; индивиды с высоким уровнем реактивности организма; лица с крайним утренним хронотипом; с сильным неуравновешенным подвижным типом ВНД.

Сочетания отдельных типологий, отнесенные ранее к группе риска (см. табл. 1), при этом были выявлены у 38 из 52 студентов пилотной группы, то есть конкордантность двух подходов к выявлению групп риска составила 73 %. Только у 6 студентов, имеющих такие сочетания типологий, не было выявлено других критериев отнесения к группам риска. Это указывало на высокую специфичность использованного алгоритма (80 %).

Результаты анкетирования, проведенного нами на базе Центра социальной и психологической адаптации ВолГУ с этими студентами, выявили специфику их отношения к отдельным рискам дезадаптации. Использовался оригинальный опросник, направленный на получение информации о физиологической, психологической, социальной и ситуативной стороне проблемы. Кроме того, результаты тестирования позволили дифференцированно оценить предпосылки возникновения нарко-, табако- и алкогольной зависимости.

По данным этого анкетирования, около четверти учащейся молодежи (28,7 % респондентов – в референтной группе и 27,9 % – в пилотной группе) имеет хотя бы одну пробу ПАВ.

Интересны данные, полученные при анализе типологических особенностей высшей нервной деятельности, а также уровня экстраверсии и нейротизма у первокурсников, отнесенных к подгруппам риска (см. табл. 2).

Как видно из представленных данных, первокурсники подгрупп риска (в равной степени в референтной и пилотной подгруппах) характеризовались относительно большими величинами силы возбуждения (в среднем – в 1,18 раза, обе группы характеризуются P < 0,05) и подвижности нервных процессов (в среднем – в 1,46 раза, обе P < 0,05), а также показателя нейротизма (в среднем – в 1,34 раза, P < 0,05). По другим показателям ВНД, подгруппы риска не выделялись из референтной и пилотной групп.

Таблица 1

Основные характеристики референтной и пилотной групп обследуемых студентов

|

Показатели |

Референтная группа (2010 г.), чел. |

Пилотная группа (201 1 г.), чел. |

||

|

Всего |

Группы риска (%) |

Всего |

Группы риска (%) |

|

|

Число студентов |

21 6 |

46 (21,3%) |

240 |

52 (21,7%) |

|

Соматотип:

|

Не входили в комплекс обследования |

47 (19,6%) 95 (39,6%) 76 (31,6%) 22 (9,2%) |

12 (23,1%) 8 (15,4%) * 18 (34,6%) 14 (26,9%) * |

|

|

Реактивность:

|

83 (38,4%) 89 (41,2%) 44 (20,4%) |

24 (52,2%) * 8 (17,4%) * 14 (26,9%) |

98 (40,8%) 90 (37,5%) 52 (21,7%) |

28 (53,8%) * 9 (17,3%) * 15 (28,8%) |

|

Циркадианный хронотип:

|

Не входили в комплекс обследования |

14 (5,8%) 46 (19,2%) 102(42,5%) 59 (24,6%) 19 (7,9%) |

10 (34,0%) * 12 (23,1%) 18 (34,6%) 8 (15,4%) * 4 (7,8%) |

|

|

Тип ВНД:

|

30 (13,9%) 32 (14,8%) 119 (55,1%) 21 (9,7%) 14 (6,5%) |

16 (34,8%) * 8 (17,4%) 6 (13,0%) * 2 (4,3%) * 14 (30,4%) * |

31 (12,9%) 36 (15,0%) 133(55,4%) 24 (10,0%) 16 (6,7%) |

16 (30,8%) * 10 (19,2%) * 6 (11,5%) * 4 (7,7%) * 16 (30,8%) * |

Примечание . * – достоверные различия между величинами в группе и подгруппах риска.

Таблица 2

Типологические особенности высшей нервной деятельности первокурсников в подгруппах риска дезадаптации к университетской образовательной среде

|

Показатель |

Группа |

|||

|

Референтная |

Пилотная |

|||

|

Всего |

Подгруппы риска |

Всего |

Подгруппы риска |

|

|

Сила возбуждения, с |

47,3 ± 3,0 |

55,7 ± 4,7 * |

47,1 ± 2,9 |

56,0 ± 4,9 * |

|

Сила торможения, с |

51,8 ± 3,3 |

58,1 ± 4,9 |

52,0 ± 3,5 |

57,9 ± 5,0 |

|

Подвижность, с |

42,0 ± 2,9 |

61,2 ± 5,1 * |

41,5 ± 2,7 |

59,9 ± 5,3 * |

|

Нейротизм |

9,1 ± 0,6 |

12,3 ± 1,1 * |

9,3 ± 0,7 |

12,5 ± 1,1 * |

|

Экстраверсия |

12,0 ± 0,8 |

12,2 ± 1,0 |

11,6 ± 0,7 |

12,9 ± 1,2 |

Примечание . * – достоверные различия между величинами в группе и подгруппах риска.

В итоге, по результатам обследования и тестирования, в референтной и пилотной группах студентов были сформированы по три целевые подгруппы риска студентов, нуждающихся в специфической помощи.

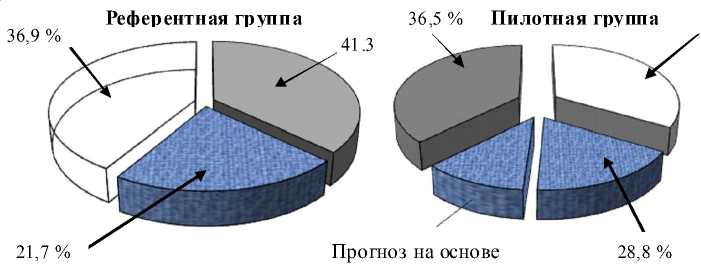

В первую подгруппу включили индивидов, отличающихся низкой информированностью в вопросах опасности форми- рования психической и физической зависимости от ПАВ. Вторую подгруппу составили первокурсники, характеризующиеся комплексом психофизиологических предпосылок к формированию девиантного поведения. В третью группу вошли студенты, нуждающиеся в социальном сопровождении (рис. 1).

34,6 %

ПАВ

Девиации

ГП Социальные проблем ы сочетания типологий

Рис. 1. Распределение подгрупп риска по целевому сопровождению в референтной и пилотных группах (% от всех первокурсников с выявленными рисками)

Как видно из диаграммы, к первой подгруппе в референтной группе было отнесено 17 человек (34,6 % от всех первокурсников с выявленными рисками), в пилотной группе – 18 (36,9 %). Необходимость в разрешении социальных проблем объединила 19 первокурсников референтной (41,3 % в структуре) и пилотной – 15 (36,5 % в структуре) групп. Склонность к девиации прогнозировалась у 10 студентов референтной группы (21,7 % от всех рисков) и 15 первокурсников пилотной группы (28,8 %). Необходимо отметить, что 6 человек были дополнительно отнесены в эту подгруппу исключительно на основании рискового сочетания типологий.

Со всеми студентами группы риска (что не исключало работы по обращаемости с любыми другими первокурсниками и плановые мероприятия на уровне академических групп) проводили комплекс физиологического и психосоциального сопровождения. В пилотной группе объем и методики воздействия варьировали с учетом индивидуальной реактивности организма и других выявленных вариантов типологий.

В целом, в комплекс таких мероприятий входили несколько видов деятельности, построенных на варьировании форм и методов с учетом реальной ситуации в академических группах, а в пилотной группе – с учетом индивидуально-типологического подхода к психосоциальному сопровождению первокурсника.

-

1. Формирование внутренней защиты от ПАВ, то есть устойчивых установок против их пробы. Такая установка формировалась на основе максимально полной информации о ПАВ, негативных последствиях их потребления, о наиболее распространенных случаях приобщения к ПАВ, о группах риска к такому приобщению. В самих группах риска она была более жесткой и строилась на специфическом преодолении десоциализирующего влияния интереса к ПАВ с применением всего комплекса психосоциального воздействия на организм. Предпочтение отдавали альтернативной модели и модели социального окружения.

-

2. Дополнительное психологическое обследование личности и оказание социально-психологической помощи в конкретной ситуации. При необходимости сюда вхо-

дила психологическая коррекция нарушений общения у студентов, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений. В течение 2004 г. в режиме психологического консультирования было принято 106 человек (29 мужчин и 77 женщин). За 2010 г. в рамках комплексного консультирования в ЦСПА обслужены 104 студента (36 юношей и 68 девушек), то есть 48,1 % референтной группы, в том числе все студенты из подгрупп риска. Аналогичным образом, в 2011 г. проконсультировано и сопровождено 108 человек (48 юношей и 60 девушек), что составило 45,0 % пилотной группы, в том числе 100 % первокурсников подгрупп риска. В этом контингенте условно выделены 5 проблемных сфер, расположенных ниже в порядке частоты обращаемости первокурсников:

-

- межличностные проблемы (взаимоотношения со сверстниками, старшекурсниками, преподавателями, противоположным полом, принятие социальной сферы) – до 30 %;

-

- личностная сфера (проблемы личностного роста, самооценки, одиночества, внут-риличностные конфликты, переутомление, ситуативный стресс, неуверенность в себе) – 18,5 %;

-

- семейная (взаимоотношения с детьми, родителями и супругами) – 18,5 %;

-

- академическая (боязнь экзаменов, трудности подготовки к экзаменам, выступление перед аудиторией, тренировка памяти, мотивация к обучению) – 16,5 % первокурсников, обращающихся за помощью;

-профессиональная сфера (профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, вопросы профессионального роста, совмещение учебы и работы) – 16,5 %.

-

3. Тренинги с академическими группами по снятию состояния тревожности, нервно-психической напряженности, развитию свободного выражения эмоций, понимания и раскрытия своих проблем в микросоциуме, получению и предоставлению эмоциональной поддержки, расширению сферы осознания своей роли в происхождении конфликтных ситуаций, отработке

-

4. Профилактическая работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, поддержание физического и психического и здоровья, успешное разрешение межличностных конфликтов. Она проводилась в рамках комплекса учебно-воспитательной работы с первокурсниками. Студенты подгрупп риска целенаправленно вовлекались в эти виды деятельности на всех этапах их психосоциального сопровождения.

-

5. Дополнительное психофизиологическое обследование по вопросам профессионального самоопределения (проведено у 12 студентов референтной группы и 15 студентов пилотной группы). В этом направлении явно преобладало консультирование по вопросам карьеры. Основная часть запросов касалась поиска профессионально важных качеств, необходимых для выбранной специальности, и попытки сделать прогноз о возможных перспективах и карьерном росте в данном направлении.

-

6. Работа с кураторами академических групп. В рамках Школы кураторов ВолГУ проведено обучение по темам: «Мероприятия по формированию здорового образа жизни», «Основные формы работы психолога в вузе», «Профилактика проявлений экстремизма среди студентов», «Стили взаимодействия куратора со студентами», «Студенчество и потребление ПАВ». По запросу кураторов академических групп также были проведены 4 психодиагностических обследования студентов 1–2-го курсов (всего обследованы 4 группы, 91 человек) с целью выявления уровня сплоченности группы, лидерских качеств и мотивационной сферы студентов.

новых приемов и способов поведения, преодолению неадекватных форм поведения, развитию навыков эффективного общения. Ежегодно тренинги были проведены в 9–10 академических группах (охват свыше 70 % референтной и пилотной групп).

Эффективность мероприятий оценивалась по показателям здоровья студентов, академической успеваемости и сохранению контингента, а также по результатам анкетирования с использованием профильных опросников (вредные привычки, образ жизни, потребности).

С целью оценки адаптационных процессов у студентов референтной и пилотной групп была проанализирована динамика показателей вариационной кардиоинтервало-метрии. Как известно, мода (Mo) отражает состояние гуморальных механизмов регуляции сердечного ритма, амплитуда моды (AMo) является показателем симпатических влияний на синусовый узел, индекс на- пряжения (ИН) – интегративным показателем напряжения регуляторных систем. Показатель «LF/HF» интегративно характеризует баланс симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы [2, с. 38].

Обобщенные результаты наблюдения в рамках первого и второго этапов исследования представлены в таблице 3.

Таблица 3

Динамика показателей вариационной кардиоинтервалометрии в референтной и пилотных группах первокурсников в течение первого семестра

|

Показатель |

Сроки |

Группа |

|||

|

Референтная |

Пилотная |

||||

|

Все |

Подгруппы риска |

Все |

Подгруппы риска |

||

|

Mo, мс |

Сентябрь |

732,5 ± 44,8 |

689,2 ± 62,9 |

743,8 ± 51,5 |

679,3 ± 57,5 |

|

Декабрь |

709,0 ± 45,3 |

697,3 ± 69,1 |

710,6 ± 58,8 |

705,0 ± 63,8 |

|

|

Амо, % |

Сентябрь |

10,7 ± 0,6 |

14,0 ± 1,2 |

10,9 ± 0,5 |

14,3 ± 1,1 |

|

Декабрь |

14,2 ± 0,8 * |

11,1 ± 1,0 * |

15,3 ± 0,7 * |

13,1 ± 1,1 |

|

|

ИН |

Сентябрь |

4,4 ± 0,3 |

8,2 ± 0,7 |

4,2 ± 0,4 |

8,2 ± 0,6 |

|

Декабрь |

13,8 ± 0,9 * |

18,3 ± 1,6 * |

14,5 ± 1,2 * |

10,7 ± 0,5 *# |

|

|

LF/HF, у. е. |

Сентябрь |

1,42 ± 0,09 |

1,12 ± 0,15 |

1,34 ± 0,09 |

1,10 ± 0,10 |

|

Декабрь |

0,61 ± 0,05 * |

2,10 ± 0,23 * |

0,52 ± 0,05 * |

1,47 ± 0,25 *# |

|

Примечание . * – достоверные различия между величинами в сентябре и декабре; # – между величинами в референтной и пилотной группах.

Показателями умеренной адаптации, как в референтной, так и пилотной группе, стало возрастание значений AMo (в 1,33 и 1,40 раза соответственно, оба P < 0,05) и индекса напряжения (в 3,14 и 3,45 раза соответственно, оба P < 0,01) при снижении отношения LF/HF в сторону активности симпатического отдела вегетативной нервной системы (в 2,33 раза – в референтной группе, в 2,58 раза – в пилотной группе, оба P < 0,01). Различий по динамике кардиоинтервалографии между группами в целом зафиксировано не было.

В то же время в подгруппах риска процесс адаптации сопровождался в референтной группе небольшим снижением AMo (в 1,26 раза, P < 0,05), но возрастанием индекса напряжения (в 2,23 раза, P < 0,05) и отношения LF/HF (в 1,88 раза, P < 0,01). В аналогичных подгруппах пилотной группы зарегистрированы существенно более мягкие и адекватные изменения показателей: незначи- тельное уменьшение AMo (в 1,09 раза, P > 0,2), умеренное возрастание индекса напряжения (в 1,30 раза, P < 0,05) и отношения LF/HF (в 1,34 раза, P < 0,05). В целом это свидетельствовало о более эффективном течении процесса адаптации к университетской образовательной среде у представителей пилотной группы, в особенности – из числа выделенных подгрупп риска.

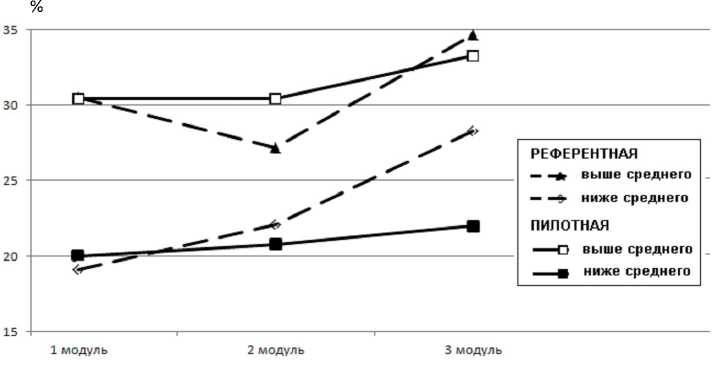

Мониторинг усвоения основных образовательных программ (ООП) оценивали по показателям балльно-рейтинговой системы ВолГУ. Все первокурсники референтной и пилотной групп вначале были занесены в единую базу, так что после математической обработки вариационного ряда были выделены пять классов: крайне высокий уровень усвоения ООП, высокий, средний, низкий и крайне низкий уровень. Результаты по уровням усвоения ООП первокурсниками групп риска существенно отличались от таковых в группах в целом (табл. 4).

Таблица 4

Процентное распределение первокурсников референтной и пилотной групп по уровню усвоения основных образовательных программ к концу первого семестра

|

Уровень усвоения |

Референтная группа |

Пилотная группа |

||||

|

1-й модуль |

2-й модуль л |

3-й модуль |

1-й модуль |

2-й модуль |

3-й модуль |

|

|

Вся г |

руппа |

|||||

|

Крайне низкий |

3,3 |

3,9 |

5,1 |

3,7 |

3,7 |

4,1 |

|

Низкий |

15,8 |

18,2 |

23,2 * |

16,3 |

17,1 |

17,9 |

|

Средний |

50,4 |

50,7 |

37,0 * |

49,6 |

48,8 |

44,7 |

|

Высокий |

18,4 |

20,2 |

25,1 |

18,3 |

19,1 |

22,5 |

|

Крайне высокий |

12,1 |

7,0 |

9,6 |

12,1 |

11,3 |

10,8 |

|

Подгруппы риска |

||||||

|

Крайне низкий |

6,5 |

8,7 # |

13,0 *# |

5,8 |

7,7 # |

7,7 |

|

Низкий |

19,6 |

30,4 # |

34,8 *# |

19,2 |

25,0 |

26,9 |

|

Средний |

50,0 |

43,6 |

39,1 * |

52,0 |

46,2 |

46,2 |

|

Высокий |

19,6 |

13,0 |

10,9 *# |

19,2 |

17,3 |

15,4 |

|

Крайне высокий |

4,3 # |

4,3 |

2,2 # |

3,8 # |

3,8 # |

3,8 # |

Примечание . * – достоверные изменения в течение семестра; # – между величинами в референтной и пилотной группах.

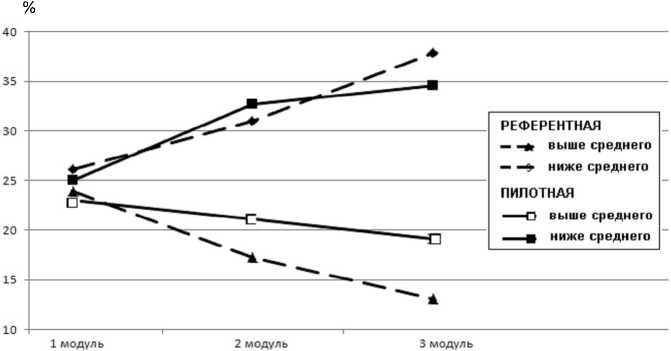

Как видно из представленных данных, даже успешно адаптированные студенты демонстрировали на начальном этапе обучения широкий разброс уровня усвоения ООП: от среднего до крайне высокого при небольшом проценте крайне низких показателей. К концу первого семестра происходило закономерное сужение разброса данных с преобладанием средних показателей. Студенты, отнесенные к группе риска, вначале показывали преимущественно высокий уровень усвоения ООП, но затем кривая распределения у них сместилась к более низким показателям, а крайне высокие показатели практически полностью отсутствовали.

В референтной группе достаточно показательным было постепенное увеличение в течение первого семестра доли студентов, имеющих низкий или крайне низкий уровень усвоения ООП (с 19,1 % до 28,3 % в целом), что свидетельствовало о неэффективной адаптации или постепенном нарастании дезадаптации к образовательному процессу у этой части студентов. Доля студентов с показателями выше среднего сохранялась в интервале 27,2–34,7 %, но не была стабильной по составу студентов и их численности. В подгруппах риска референтной группы доля плохо успевающих студентов увеличивалась еще более показательно (с 26,1 % до 37,8 %). Доля первокурсников с уровнем усвоения ООП выше среднего неуклонно снижалась – с 23,9 % до 13,1 %. Именно студенты подгрупп риска, не- смотря на проводимые с ними комплексные мероприятия, составляли основную часть первокурсников референтной группы, имеющих проблемы с адаптацией к образовательному процессу.

В пилотной группе наблюдалось более стабильное распределение студентов по уровню усвоения ООП в течение первого семестра. Доля первокурсников с уровнем усвоения ниже среднего варьировала в интервале от 20,0 % до 22,0 %, с уровнем усвоения выше среднего – от 30,4 % до 33,3 %. В подгруппах риска доля студентов с плохой успеваемостью нарастала не столь интенсивно (с 25,0 % до 34,6 %), а доля хорошо успевающих студентов снижалась на меньшие величины (с 23,0 % до 19,2 %), в сравнении с аналогичными данными в референтной группе (см. рис. 2).

Повторное обследование в Центре социально-психологической адаптации ВолГУ с выявлением психосоциальных «портретов» первокурсников подгрупп риска свидетельствовало о наличии в референтной группе значительной доли студентов, нуждающихся в помощи для дальнейшей адаптации в вузе. Только 70 % первокурсников референтной группы успешно справились с адаптацией и были уже с первых месяцев обучения активно вовлечены в вузовскую среду. Остальные студенты нуждались в проведении с ними активной профилактической психосоциальной работы, они по-прежнему были отнесены к подгруппам риска.

Группы в целом

Выделенные подгруппы риска

Рис. 2. Процентное распределение уровня усвоения ООП студентами-первокурсниками референтной и пилотной групп

В пилотной группе результаты были несколько лучше: процент первокурсников, успешно справившихся с адаптацией, составлял до 80 %, часть проблем у студентов подгрупп риска пилотной группы была успешно разрешена, и они оставлены в этом статусе до конца первого года обучения исключительно из профилактических соображений.

Заключение

Проведенное пилотное исследование свидетельствует о том, что изменения, внесенные в алгоритм выявления подгрупп риска неполной адаптации или срыва адапта- ции к университетской образовательной среде, позволяют более полно выявить в контингенте первокурсников индивидов, имеющих такие риски. Целенаправленная работа, проводимая с этими студентами с учетом индивидуального набора типологий и функционального состояния организма, привносит в практику психосоциальной работы недостающий физиологический компонент. Это позволяет увеличить процент первокурсников, успешно адаптирующихся к образовательной среде, в особенности – из подгрупп риска социальной дезадаптации, склонности к употреблению ПАВ и девиантному поведению.

Список литературы Система мероприятий по повышению адаптации к университетской среде

- Абашкина, Е. В. Одаренный первокурсник: социальная и психологическая адаптация в вузе: монография/Е. В. Абашкина, В. В. Новочадов. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2011. -102 с.

- Адаптация первокурсников: проблемы и тенденции/Л. Н. Воронина, Ю. Р. Вишневский, Я. В. Дидковская, С. И. Минеева//Университетское управление. -2001. -№ 4 (18) -С. 38-39.

- Баевский, P. M. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических аппаратов: метод. рекомендации/P. M. Баевский, Г. Г. Иванов, Л. В. Чирейкин. -М.: [б. и.], 2002.-53 с.

- Елисеев, О. П. Конструктивная типология и психодиагностика личности: монография/О. П. Елисеев. -Бук. изд. -Псков: Псков. обл. ин-т усоверш. учителей, 1994. -280 с.

- Здоровье учащихся как базовая адаптивная и социальная ценность/Э. М. Казин, Е. К. Айдаркин, А. И. Федоров [и др.]//Валеология. -2008. -№3. -С. 18-24.

- Исаев, А. В. Система образования -анализ тенденций развития/А. В. Исаев//Образование и общество. -2012. -№ 1. -С. 15-19.

- Мулик, А. Б. Универсальный метод оценки уровня общей неспецифической реактивности организма человека и традиционных видов лабораторных животных/А. Б. Мулик//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2012. -№ 2 (4). -С. 11-15.

- Новиков, Д. А. Введение в теорию управления образовательными системами/Д. А. Новиков. -М.: Эгвес, 2009. -320 с.

- Психофизиологический статус одаренных старшеклассников, имеющих устойчивые научно-образовательные предпочтения/Ю. А. Мулик, Е. В. Абашкина, С. Н. Шевцова, В. В. Новочадов//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. -2011.-№ 1 (1). -С. 105-113.

- Рабочая книга практического психолога: технология эффективной профессиональной деятельности (пособие для специалистов, работающих с персоналом). -М.: ИД Красная площадь, 1996. -400 с.

- Райгородский, Р. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учеб. пособие/Р. Я. Райгородский. -Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2001. -672 с.

- Johnson, W. Genetic and environmental influences on academic achievement trajectories during adolescence/W. Johnson, M. McGue, W. G. Iacono//Develop. Psychol. -2006. -Vol. 42. -P. 514-532.