Система показателей мониторинга социального аспекта инфляции: постановка вопроса

Автор: Рамазанов Д.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 1-4 (1), 2016 года.

Бесплатный доступ

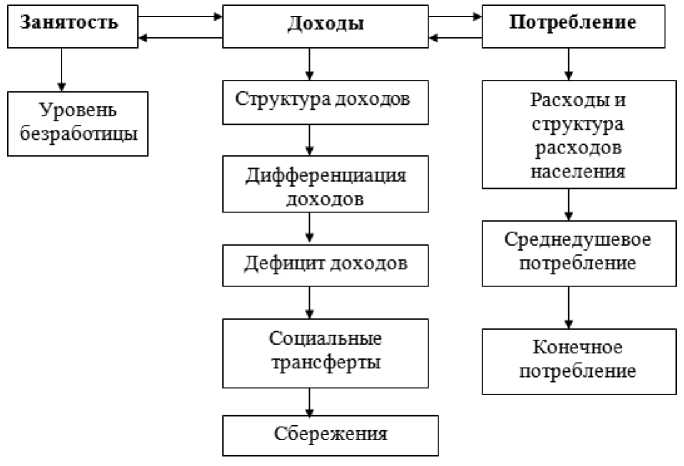

В статье рассматриваются показатели социального аспекта инфляции, нами выделены и ограничены показатели уровня жизни для мониторинга и отслеживания социальных последствий инфляции. Представленная нами опорно-логическая схема включает в себя следующие наиболее важные показатели: бедность и занятость населения, социально - экономическая дифференциация населения, доходы, расходы и сбережения, потребление. В компактном виде ее можно представить как взаимосвязанную цепочку показателей: «занятость - доходы - потребление». Данный подход позволит проводить мониторинг последствий инфляции, как на региональном уровне, так и в стране в целом, с целью соответствующего реагирования на изменившиеся условия.

Инфляция, социальный аспект инфляции, уровень жизни, показатели социального аспекта инфляции, мониторинг социальных последствий инфляции

Короткий адрес: https://sciup.org/170184058

IDR: 170184058

Текст научной статьи Система показателей мониторинга социального аспекта инфляции: постановка вопроса

Тема инфляции всегда является актуальной, тем более в социальном аспекте, в свете воздействия ее на уровень жизни населения. Целью данной работы является определение системы показателей и построения методики оценки социальных последствий инфляции.

В начале, для анализа социального аспекта инфляции необходимо определиться с пониманием инфляции как категории. В современной экономической науке существует множество теорий инфляции, которые по-разному определяют инфляцию. В то же время многие сходятся на следующих характеристиках инфляции:

-

- признание ее ненормальным явлением для экономики;

-

- сущность инфляции связана с определенными зависимостями денежной массы от некоторого достаточного уровня (в отечественной литературе) либо с нарушениями спроса и предложения денег в экономике (западная литература);

-

- основной формой проявления ее содержания является изменение уровня цен.

Признавая, что все определения инфляции имеют право на существование, мы будем исходить из поверхностного («яв-ленческого») определения инфляции, поскольку для анализа ее социальных последствий важен учет ценоповышательных процессов в экономике. Под инфляцией в ее социальном аспекте мы будем понимать наблюдаемый в течение длительного промежутка времени устойчивый рост общего уровня цен и вызываемое им воздействие на условия воспроизводства рабочей силы и уровень жизни населения, не разграничивая монетарные и немонетарные ее причины.

Объектом нашего исследования является в конечном счете уровень жизни населения в свете воздействия на него инфляции, поскольку он является важнейшим социально-экономическим показателем благополучия и благосостояния населения. Под уровнем жизни статистика понимает обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Выделяются четыре уровня жизни населения: достаток, нормальный уровень, бедность, нищета [1, с. 64]. Наиболее полно сущность уровня жизни раскрывает его определение как комплексной социально-экономической категории, которая отражает уровень развития физических, духовных и социальных потребностей [2, с. 15]. Согласно ступеням удовлетворения потребностей выделяются потребности низшего порядка -физические (материальные), без удовлетворения которых не могут быть реализо- ваны потребности высшего порядка. Поэтому, по нашему мнению, имеет право на существование определение уровня жизни как определенного уровня потребления и доходов[3, с. 7]. Также можно встретить позицию, когда понятие «стоимости жизни» ставится в один ряд с уровнем жизни. Если понимать под «стоимостью жизни» стоимость совокупности предметов потребления, соответствующих определенному уровню удовлетворения потребностей, тогда изменение «стоимости жизни» связано не только с динамикой потребительских цен, но и со структурными изменениями потребностей людей, например, в результате их возвышения. При таком понимании «стоимость жизни» в наибольшей степени соответствует понятию уровня жизни. Уровень жизни рассматривается через систему (комплекс) показателей, каждый из которых дает представление о какой-либо стороне жизнедеятельности населения. Такой взгляд достаточно широко представлен в научной и практической литературе. Но в то же время не представляется возможным определить взаимосвязь некоторых показателей с инфляцией в силу их качественной и количественной разнородности. Поэтому необходимо ограничить круг показателей для качественного мониторинга, однако он должен в достаточной мере характеризовать уровень жизни в ее первом приближении. Соответственно, мы выделяем ограниченную систему показателей, которые связаны с уровнем жизни [4].

-

1) Доходы населения в их денежной форме. Именно доходы населения опосредуют поступление в распоряжение населения потребительских благ и услуг, оказывая тем самым обратное воздействие на производство и, следовательно, на экономический рост, стимулируя во многих случаях его развитие. Среди многообразия видов доходов в системе показателей для целей мониторинга следует выделить следующие:

– среднедушевые денежные доходы населения;

– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата занятых в экономике;

– средний размер месячных пенсий.

Анализировать надо как номинальные, так и реальные показатели доходов, во-первых, скорректированных на индекс потребительских цен, во-вторых, в определенном числе прожиточных минимумов. Эти показатели мы рассматриваем как синтетические показатели инфляции.

-

2) Расходы населения на покупку товаров и услуг. Нужно показать влияние инфляции на структуру потребительских расходов, что связано с потреблением, его уровнем и структурой.

-

3) Дифференциация доходов и социальное неравенство. Эмпирические данные показывают, что между инфляцией и неравенством доходов существует тесная связь, и чем выше темпы инфляции, тем с большей скоростью происходит расслоение общества по доходам.

-

4) Прожиточный минимум. Он имеет вещественную основу и стоимостную оценку. Изменение прожиточного минимума происходит под влиянием изменения цен и состава потребительской корзины. Тенденция такова, что в основном стоимость прожиточного минимума возрастает под воздействием цен и в меньшей степени зависит от изменения нормативов потребления, составляющих вещественную основу прожиточного минимума. Следовательно, динамика прожиточного минимума в опосредованной форме является показателем инфляции.

-

5) Показатель дефицита заработной платы и пенсий. Он тесно связан с прожиточным минимумом и достаточностью заработной платы и пенсии для его покрытия. Заработная плата с учетом иждивенческой нагрузки должна быть не ниже двух прожиточных минимумов (один прожиточный минимум трудоспособного человека для удовлетворения нужд самого работника плюс прожиточный минимум на одного ребенка). Статистически стандартная семья – двое работников и двое детей. Если заработная плата не достигает уровня достаточности, то можно говорить

о дефиците заработной платы. Аналогично рассчитываем дефицит пенсии (если пенсия меньше прожиточного минимума, то существует дефицит пенсии). Показатели дефицита заработной платы и пенсии в стране, в регионе можно выразить количественно и определить приблизительно аб- солютный размер недоплаченной заработной платы и пенсий за известный период.

-

6) Сбережения населения.

Мы предлагаем компактную форму, которая бы фиксировала наиболее важные показатели в виде цепочки «занятость -доходы - потребление» (рис.).

Рисунок 1. Компактная опорно-логическая схема ограниченного круга показателей социального аспекта инфляции

Обозначенный нами ограниченный круг показателей для мониторинга необходимо рассматривать как в статике, так и в динамике, прослеживая тенденции изменения показателей в неразрывной связи с инфляцией.

Алгоритм (последовательность) исследования, для отслеживания социальных последствий инфляции будет состоять из следующих шагов и этапов:

-

- во-первых, создание опорнологической схемы, с помощью которой раскрывается социальный аспект инфляции;

-

- во-вторых, на базе данной схемы установить ограниченный круг показателей. При этом необходимо ориентироваться на данные официальной статистики;

-

- в-третьих, построение динамических рядов на основе рассматриваемого круга показателей;

-

- в-четвертых, на основе используемых методов исследования выводим определенные эмпирические закономерности.

В заключении можно отметить, что социальный аспект это достаточно широкое понятие с множеством показателей, и порой нельзя установить связь между ними и инфляцией. Предлагаемая нами система показателей мониторинга социальных последствий инфляции позволит дать комплексную оценку воздействия инфляции на уровень жизни населения в краткосрочном периоде. Предлагаемая методика позволит проводить опережающую социальную политику, в плане недопущения чрезмерных отрицательных последствий инфляции.

Список литературы Система показателей мониторинга социального аспекта инфляции: постановка вопроса

- Социальная статистика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - М., 1997.

- Римашевская Н.М., Римашевский А.А. Равенство или справедливость? - М., 1991.

- Майер В.Ф. Планирование реальных доходов населения. - М., 1966.

- Рамазанов Д.И. Социальный аспект инфляции: Дис. …канд. эконом. наук: 08.00.01 / Рамазанов Джалалудин Исамутдинович. - Иваново, 2003. - 166 с.