Система суицидальной превенции в Тюменской области

Автор: Зотов Павел Борисович, Родяшин Евгений Владимирович, Кудряков Андрей Юрьевич, Хохлов Максим Сергеевич, Юсупова Екатерина Юрьевна, Коровин Константин Владимирович

Журнал: Суицидология @suicidology

Статья в выпуске: 1 (30) т.9, 2018 года.

Бесплатный доступ

В Тюменской области показатели суицидальной смертности начиная с 90-х годов прошлого века значительно превышали средние по стране, в отдельные годы, переходя в категорию сверхвысоких (более 40 случаев на 100000 населения). Среди причин низкой эффективности традиционных мер суицидальной превенции авторы выделили: 1 ) отсутствие системного учёта суицидальных попыток; 2) оказание помощи «по запросу» - самостоятельное обращение граждан; 3) обезличенность учёта и предоставление лишь итоговых цифровых показателей общей суицидальной летальности. С целью улучшения ситуации в регионе авторами в 2012 г. была разработана и предложена к внедрению в практическое здравоохранение модель Центра суицидальной превенции, включающая, помимо «Телефона доверия», кабинетов социально-психологической помощи и кризисного стационара, организационно-методическую структуру - суицидологический регистр. Организация регистра позволила: определить частоту суицидальных попыток в регионе и выделить территории с наиболее высокими показателями суицидального риска; проследить динамику суицидальной активности; дать более точную и развёрнутую характеристику суицидального контингента по полу, возрасту, отдельным социальным и национальным показателям, психическим и соматическим заболеваниям; выделить наиболее важные региональные факторы риска у населения Тюменской области; определить приоритетные направления развития профилактических и коррекционных мероприятий. В настоящее время на основе этих данных проводится целенаправленная работа по снижению суицидальной смертности. Важным элементом системы превенции является Комиссия по разбору случаев суицида. Образовательное направление в регионе реализуется на основе «Школы превентивной суицидологии и девиантологии». В задачи Школы входит организация и проведение научно-практических семинаров, посвящённых суицидальной активности и близким темам - девиантному поведению. Образовательные программы рассчитаны на различные контингенты слушателей (врачи, психологи, педагоги и др.). Показано, что подобный комплексный подход позволил получить значительное улучшение суицидогенной ситуации в Тюменской области: снижение суицидальной смертности в 2,4 раза - с 36,0 в 2010 году до 14,8 в 2017 г. (на 100000 населения). С целью совершенствования и повышения эффективности системы превенции авторы выделяют ряд приоритетных направлений её дальнейшего развития в ближайшие годы: разработка «суицидологического паспорта» Тюменской области и её отдельных территорий; открытие кабинетов социально-психологической помощи в ведущих ВУЗах региона; создание научно-обоснованных интернет-ресурсов по профилактике суицидального поведения; совершенствование совместной работы со СМИ; работа по профилактике стигматизации и самостигматизации суицидентов; развитие волонтерского движения; научно-исследовательские работы в области суицидологии.

Суицид, суицидальное поведение, суицидологический регистр, суицидологический учёт, профилактика суицида, школа превентивной суицидологии и девиантологии, тюменская область (западная сибирь)

Короткий адрес: https://sciup.org/140225879

IDR: 140225879 | УДК: 616.89-008

Текст научной статьи Система суицидальной превенции в Тюменской области

Уровень суицидальной смертности относится к категории показателей, характеризующих уровень социального благополучия в стране, в связи с чем, меры по предупреждению самоубийства и развитие системы профилактики имеют важное медико-социальное значение [1, 2].

Следствием отмеченного в 90-е годы прошлого века в России значительного роста числа самоубийств явилось издание Министерством Здравоохранения Приказа №148 от 06.05.1998 г. "О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением", подписанного академиком Т.Б. Дмитриевой. Было рекомендовано создание трёхуровневой системы, включающей службу «Телефон доверия», кабинет социально-психологической помощи и кризисный стационар. Реализация Приказа позволила в достаточно короткий срок создать в различных регионах страны, если не все, то отдельные элементы системы. Для отечественного здравоохранения на тот период это являлось правильным и необходимым направлением развития, но для создания эффективно действующей службы суицидальной превенции требовало дальнейшего динамичного процесса совершенствования, внедрения новых подходов к профилактике, расширение возможностей учёта и регистрации суицидального поведения, создания условий межведомственного взаимодействия и др. [3].

В начале нового века при отсутствии дополнительных централизованных рекомендаций, некоторые регионы стали инициативно предлагать и внедрять новые формы работы с суицидологическим контингентом [4, 5].

В Тюменской области показатели суицидальной смертности в течение многих лет значительно превышали средние по стране, в отдельные годы, переходя в категорию сверхвысоких (более 40 случаев на 100000 населения) [6]. Это и определило необходимость изменения ситуации.

Системный анализ имеющихся данных о работе служб суицидальной превенции и собственный опыт работы с этим контингентом, позволил нам выделить основные причины низкой эффективности традиционно реализуемых мер [3, 7], учёт которых в последующем мог обеспечить улучшение показателей в регионе.

Первая: отсутствие системного суицидологического учёта, и в первую очередь - суицидальных попыток. В настоящее время основной статистический материал по проблеме самоубийства даёт лишь показатель общего числа летальных случаев, оцениваемый ретроспективно. Анализ получаемых при этом данных может дать только примерные, общие представления о требуемых мерах профилактики. Более точную базовую информацию о приоритетных направлениях развития превентивных мер могли бы дать показатели частоты суицидальных попыток. Тем не менее, их число можно назвать только очень приблизительно. Проводимые в литературе данные научных исследований [8-10 и др.] свидетельствуют о том, что количество суицидальных попыток может превышать показатель самоубийств в 10-15 раз и выше. Однако этот показатель может значительно различаться в отдельных регионах, этнических, социальных, возрастных и др. группах.

Вторая причина: расчёт на оказание помощи «по запросу» - самостоятельное обращение граждан в службу «телефон доверия», кабинет социально-психологической помощи или стационар. Между тем, эффективная работа по превенции суицидов должна опираться на систему активного выявления, регистрации и учёта, позволяющую чётко определить тот контингент, воздействие на который будет способствовать снижению числа завершённых самоубийств. В первую очередь это лица, совершившие суицидальную попытку и прояв- ляющие внешние признаки повышенной суицидальной готовности (активные суицидальные высказывания, суицидальные угрозы, суицидальный шантаж). Коррекционная работа среди этих лиц является одним из наиболее важных направлений профилактики добровольного ухода из жизни, так как известно, что до трети лиц, совершивших покушение на суицид, в последующем склонны к её повторению, и нередко с «большим» эффектом [10].

Третьим негативным фактором, ограничивающим развитие службы, является обезличенность учёта и предоставление лишь итоговых цифровых показателей общей суицидальной летальности.

Выделение этих трёх категорий причин, позволило сделать нам вывод о том, что традиционный подход только в самых общих чертах может указать число и основной контингент, на который должны быть направлены меры суицидальной превенции. При этом и сами меры носят достаточно общий и, соответственно, недостаточно эффективный характер. Практическим выходом в этих условиях, способным принципиально изменить сложившуюся ситуацию, на наш взгляд была необходимость разработки модели и создание специализированной системы выявления, регистрации и учёта случаев суицидальной активности в регионе [3].

Исходя их этого нами в 2010-2011 г.. была разработана и предложена к внедрению в практическое здравоохранение модель системы суицидальной превенции (схема 1), включающая, помимо действующих на тот момент «Телефона доверия», кабинетов социально - психологической помощи и кризисного стационара, организационно-методическую структуру -Суицидологический регистр [3, 11].

В задачи регистра входило:

-

1. Организация системного персонифицированного учёта случаев суицидальных попыток (первичный талон регистрации).

-

2. Координация помощи лицам, совершившим покушение на суицид (направление психиатра по месту жительства суицидента с целью осмотра, рекомендаций о необходимости и возможности коррекционной работы. Заполнение Вторичного уточняющего талона).

-

3. Организация персонифицированного системного учёта и анализа случаев летальных суицидов.

Попытка →

Талон первичной регистрации

Завершённый суицид

↓

Сверка с базой

Суицидологический регистр

→

↓ ↑

Направление участкового Возврат психиатра по месту талона жительства суицидента в регистр

↓ ↑

медицинских данных Бюро судмедэкспертизы, МИАЦ, регистров больных

←

→

Врач заполняет Вторичный (уточняющий) талон

-

1. Базы МИАЦ

-

2. Данные судмедэкспертизы

↓ сверка ↑

Регистры больных:

-

- психически …

-

- наркологических …

-

- онкологических …

-

- ВИЧ …

-

- с инсультом

-

- рассеянным склерозом

-

- отделение токсикологии ОКБ №2

-

- др. базы медицинских данных

-

4. Координация и сверка персонифицированных данных покушений и летальных суицидов с другими базами медицинских данных (см. схему 1).

Схема 1. Система выявления, регистрации и учёта суицидальных действий (покушения и завершённые суициды), действующая в Тюменской области.

Дополнительные задачи Центра суицидальной превенции:

-

1. Разработка, координация и контроль проводимых превентивных мероприятий.

-

2. Координация и контроль эффективности лечебных мероприятий (индивидуальный и общестатистический).

-

3. Методическое руководство и помощь ЛПУ в области организации системы суицидальной превенции.

В соответствие с предложенной нами организационной моделью 1 марта 2012 года на базе Областной клинической психиатрической больницы был открыт Центр суицидальной превенции, включающий формы помощи в соответствие с Приказом № 148 МЗ РФ и Суицидологический регистр.

В основе работы регистра лежит талонный принцип учёта [3, 11]. Первоначальным этапом задействования системы регистрации является заполнение «Талона первичной регистрации», который оформляется любым медицинским работником в случае выявления им суицидальной попытки или завершённого суицида.

Первичный талон включает минимум, но обязательной к заполнению, необходимой информации: ФИО, пол, возраст, адрес, контактный телефон, способ и место суицидальных действий.

После заполнения, Талон высылается в Суицидологический регистр. Сотрудником регистра, поступившая информация вносится в электронную базу. Специально разработанная программа автоматически переносит введённую информацию в Талон уточненной регистрации (Часть 1). Заполненный талон передаётся участковому психиатру, в обязанности которого входит:

-

– посещение и осмотр суицидента (после выписки из стационара);

-

– определение тактики дальнейшего наблюдения;

-

– в случае необходимости предложение мер по психокорреционной и/или лекарственной терапии, в том числе в условиях стационара;

– заполнение формализованной Части 2 «Талона уточненной регистрации», отражающей более полную информацию о суициденте и покушении, типе постсуицидального периода, необходимость коррекционной работы и дальнейшую судьбу пациента (например, выдача направления в стационар или отказ от помощи).

Заполненный вторичный уточняющий талон возвращается в Регистр для последующей обработки и динамического контроля за ведением суицидента.

Среди других задач Регистра – взаимодействие и сверка показателей с другими базами медицинских данных, с целью выявления суицидоопасного контингента, его учёта, анализа факторов риска и выработки мер профилактики, в случае необходимости передача данных Комиссии по разбору случаев суицидальных действий.

Подобный принцип организации суицидологического учёта, реализуемый в течение 6 лет, показал свою высокую эффективность. Он позволил:

-

- определить частоту суицидальных попыток в регионе и выделить территории с наиболее высокими показателями суицидального риска;

-

- проследить динамику суицидальной активности;

-

- дать более точную и развёрнутую характеристику суицидального контингента по полу, возрасту, отдельным социальным и национальным показателям, психическим и соматическим заболеваниям;

-

- выделить наиболее важные региональные факторы риска повышенной суицидальной активности, с учётом территорий, медико - социальных, национальных и других особенностей населения Тюменской области;

-

- определить приоритетные направления развития профилактических и коррекционных мероприятий.

На основе этих данных в Области проводится системная работа по снижению суицидальной смертности, в том числе активного внутри- и межведомственного взаимодействия, исследования среди самых различных социальных групп, отдельных контингентов больных и др.

К примеру, организация системной работы Центра суицидальной превенции и канцер-регистра ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» (онкодиспансер) впервые в стране позволила оценить уровень суицидальной активности среди онкологических пациентов. Было показано, что доля больных злокачественными новообразованиями в общей массе суициден-тов составляет 1,05-1,33%, и это не превышает уровень, приводимый зарубежными авторами, согласного которым он варьирует от 1 до 4,3% [12, 13]. Проведённый нами более глубокий анализ так же показал, что у этих пациентов соматогенные факторы не всегда имеют ведущее просуицидальное значение, а чаще сочетаются с традиционно регистрируемыми в общей популяции психо-социальными формами стресса, в том числе с процессами, не связанными с заболеванием [14]. Подобные выводы исследований позволили сформулировать более обоснованные рекомендации по разработке мер суицидальной превенции среди данной категории больных.

Другим примером совместной работы может быть проводимый нами системный анализ суицидального контингента отделения токсикологии ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» [15, 16]. В ходе исследований было показано достоверное различие характеристик лиц, госпитализированных после покушения на суицид и, других, с несуицидальным острым отравлением. Полученные данные будут использованы для повышения эффективности работы системы профилактики и образовательного процесса.

Последнее направление является одним из приоритетных. Сотрудниками Центра суицидальной превенции и врачами больницы проводится систематическая работа в виде организации лекций, семинаров, конференций как для профессионалов в области психического здоровья, так общей популяции.

Одной из внедрённых нами и функционирующих на постоянной основе образовательных форм, является «Школа превентивной суицидологии и девиантологии» (руководитель проф. П.Б. Зотов). В задачи Школы входит организация и проведение научно-практических семинаров, посвящённых суицидальной активности и близким темам - девиантному поведению. В настоящее время разработаны и реализуются различные по длительности (16–72 часа) образовательные программы, в том числе рассчитанные на различные контингенты слушателей: врачи (психиатры, психотерапевты, врачи других специальностей), психологи (клинические, социальные, школьные и др.), педагоги и др. Обязательным условием проведения каждого цикла является привлечение и очное участие признанных специалистов в области суицидологии и девиантологии. К примеру, в последней Школе читали лекции и проводили практические семинары специалисты (доктора и кандидаты наук) из гг. Москвы, Красноярска, Рязани. При этом в качестве слушателей помимо врачей и психологов из Тюмени, присутствовали специалисты лечебно-профилактических учреждений Екатеринбурга, Челябинска, Сургута и Нового Уренгоя, что свидетельствует о высокой актуальности и востребованности данного образовательного проекта.

Таблица 1

|

Элементы системы суицидальной превенции |

Реализуемые направления |

|

I. Центр суицидальной превенции: – «Телефон доверия»; – кабинеты социально-психологической помощи; – кризисный стационар. |

|

|

II. Суицидологический регистр. |

|

|

III. Школа превентивной суицидологии и девиан-тологии. |

|

|

IV. Межведомственная комиссия по разбору случаев суицида. |

1. Организационное. |

Помимо реализации образовательных программ в задачи «Школы превентивной суицидологии и девиантологии» входит исследовательская и аналитическая работа (оценка уровня и характера знаний участников Школ в области суицидологии, их культуральные и этнические представления и др., анализ данных литературы, социологические опросы в общей популяции и др.), разработка предложений по повышению эффективности мер профилактики и др. [17]. Так, исследования, проведённые среди студентов медицинского и технического ВУЗов, педагогов и психологов, выявили высокую частоту искаженных под влиянием СМИ и Интернета представлений о суицидальном поведении в популяции, роли просуицидаль-ных факторов и мерах профилактики. Это позволило более четко определить направления развития образовательных мероприятий и программ подготовки специалистов [18]. В качестве практических мер – предложить открытие в ведущих ВУЗах региона кабинетов социально-психологической помощи, показавших свою высокую востребованность и эффективность [19].

Важным элементом образовательного направления, является активная публикационная деятельность, в том числе участие сотрудников в издании научно-практических журналов «Суицидология» или и «Девиантология» .

Таким образом, действующая в настоящее время в Тюменской области система суицидальной превенции, включает несколько ключевых элементов, которые реализуют ряд приоритетных направлений, обеспечивающих системность мер профилактики (табл. 1).

Подобный комплексный подход, реализуемый в течение последних лет в регионе, позволил получить значительное улучшение суицидогенной ситуации.

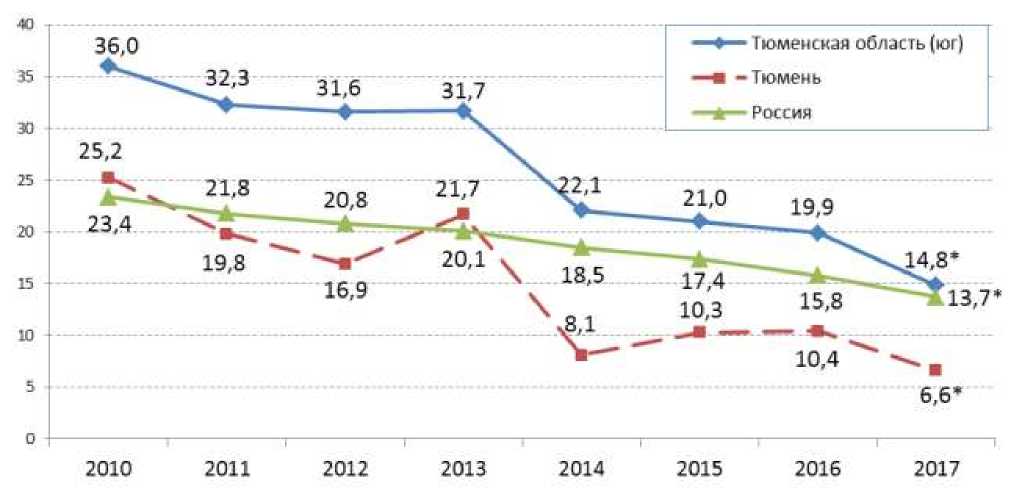

На рисунке 1 можно отметить, что за последние 8 лет в целом по Тюменской области уровень суицидальной смертности снизился в 2,4 раза – с 36,0 в 2010 году до 14,8 в 2017 г. (на 100000 населения).

Обращает внимание и изменение соотношение с общероссийскими показателями. Если в 2010 году уровень суицидов в Тюменской области превышал средний по стране на 50% (в ТО – 36,0; в РФ – 23,4), то в 2017 г. это различие резко сократилось (в ТО – 14,8; в РФ – 13,7). При такой динамике можно ожидать в ближайшие годы переход на более качественный уровень – ниже среднероссийских.

В г. Тюмени регистрируется ещё более выраженная обратная динамика – регрессия показателя за указанный период в 3,8 раза – с 25,2 в 2010 году до 6,6 в 2017 г. (на 100000 населения), что переводит Областной центр в категорию, квалифицируемую ВОЗ, как «низкий уровень» – ниже 10 случаев на 100000 населения.

* - предварительные данные

Рис. 1. Динамика показателей суицидальной смертности в Тюменской области (юг), г. Тюмени и Российской Федерации в 2010-2017 г. (на 100000 населения).

Несмотря на отмеченные объективные признаки улучшения статистических показателей, необходимо продолжение работы по снижению суицидальной смертности. С целью совершенствования и повышения эффективности системы превенции Тюменской области можно выделить ряд приоритетных направлений её дальнейшего развития на ближайшие годы.

Среди них:

-

- разработка «суицидологического паспорта» Тюменской области и её отдельных территорий [20];

-

- более глубокий анализ повышенной суицидальной смертности в сельских районах и разработка дифференцированных мер профилактики с учётом региональных особенностей;

-

- открытие кабинетов социально - психологической помощи в ведущих ВУЗах региона;

-

- создание научно-обоснованных интер-нет-ресурсов, направленных на развитие системы первичной, вторичной и третичной профилактики суицидального поведения;

-

- более тесное взаимодействие и совершенствование работы со СМИ (в области суицидологии и девиантологии);

-

- работа по профилактике стигматизации и самостигматизации суицидентов (со специали-

- стами в области психического здоровья, СМИ, в общей популяции и др.) [21, 22];

-

- расширение работы с близкими суициден-та [23];

-

- развитие профильного волонтерского движения;

-

- расширение работы с медицинскими базами и контингентами больных (больных ВИЧ; рассеянным склерозом; перенесших инсульт; и др.);

-

- расширение межведомственного взаимодействия с региональной социальной службой и подведомственными учреждениями (детские дома и интернаты, др.);

-

- научно-исследовательские работы в области суицидологии.

Заключение.

В Тюменской области (Западная Сибирь) за период с 2010 по 2017 гг. регистрируется значительное снижение суицидальной смертности и перехода региона по классификации ВОЗ с уровня сверхвысоких показателей (36,0) до среднего (14,8 на 100000 населения). Подобная динамика может свидетельствовать о правильно выбранных векторах развития системы суицидальной превенции и достаточной эффективности реализуемых комплексных мер профилактики.

Дальнейшее совершенствование действующей системы может способствовать улучше- нию суицидологической ситуации в Тюменской области.

Список литературы Система суицидальной превенции в Тюменской области

- WHO. World Health Organization Public Health Action for the Prevention of Suicide. Available online: http://www.who.int/rn. 2012.

- Корнетов Н.А. Что является лучшей формой профилактики суицидов? Суицидология. 2013; 4 (2): 44-58.

- Зотов П.Б., Ряхина Н.А., Родяшин Е.В., Габсалямов И.Н. Системный суицидологический учет: первичная документация. Тюменский медицинский журнал. 2012; 1: 21-4.

- Любов Е.Б., Кабизулов В.С., Цупрун В.Е., Чубина С.А. Территориальные суицидологические службы Российской Федерации: структура и функция. Суицидология. 2014; 5 (3): 3-17.

- Боев О.И., Василенко А.О., Швыдкая С.В. Опыт работы cуицидологической службы Ставропольского края. Результаты, уроки, перспективы. Тюменский медицинский журнал. 2015; 17 (4): 17-21.

- Зотов П.Б. Динамика уровня самоубийств на юге Тюменской области (Западная Сибирь) в 2001-2013 гг. Академический журнал Западной Сибири. 2014; 10 (2): 95-6.

- Зотов П.Б., Уманский С.М., Уманский М.С. Необходимость и сложности суицидологического учета. Академический журнал Западной Сибири. 2010; 4: 48-9.

- Амбрумова А.Г. Психология самоубийства. Социальная и клиническая психиатрия. 1996; 6 (4): 14-20.

- Bille-Brahe U. et al. A repetition-prediction study on European parasuicide populations. Part II of the WHO/Euro Multicentre Study on Parasuicide in cooperation with the EC Concerted Action on Attempted Suicide. Crisis. 1996; 17 (1): 22-31.

- Grollman E.A. Suicide Prevention, Intervention, Postvention. Edition: Second Edition Binding: Paperback Publisher: Beacon Hill Press, 1988. 151 р.

- Зотов П.Б., Родяшин Е.В., Уманский С.М. Суицидологический регистр -важный организационный элемент системы суицидальной превенции. Суицидология. 2010; 1: 8-9.

- Hietanen P., Lonnqvist J. Cancer and suicide. Comment in: Ann Oncol. 1991; 2 (1): 8.

- Allebeck P., Bolund C. Suicides and suicide attempts in cancer patients. Psychol. Med. 1991; 21 (4): 979-84.

- Зотов П.Б. Суицидальное поведение онкологических больных: роль семьи и близких. Тюменский медицинский журнал. 2017; 19 (4): 18-25.

- Приленский А.Б. Характер средств, выбранных пациентами для преднамеренного отравления с суицидальной целью (на примере Тюменской области). Научный форум. Сибирь. 2016; 2 (4): 95-7.

- Зотов П.Б., Родяшин Е.В., Приленский А.Б., Хохлов М.С., Юшкова О.В., Коровин К.В. Преднамеренные отравления с суицидальной целью: характеристика контингента отделения токсикологии. Суицидология. 2017; 8 (4): 98-106.

- Зотов П.Б. Образ суицидента в представлении педагоговпсихологов. Тюменский медицинский журнал. 2016; 18 (4): 47-50

- Зотов П.Б., Зырянов А.В., Родяшин Е.В., Грачёв С.И., Зотова О.П., Севастьянов А.А. Образ суицидента в представлениях студентов медицинского и технического ВУЗов. Суицидология. 2017; 8 (1): 62-7.

- Кушнарёв В.М., Семикин Г.И., Любов Е.Б., Гилод В.М., Миронов А.С., Пиканина Ю.М., Цупрун В.Е. Кабинет социально-психологической помощи в ВУЗе. Суицидология. 2015; 6 (3): 61-7.

- Зотов П.Б., Ретюнский К.Ю. «Суицидологический паспорт территории» -необходимый этап развития системы суицидальной превенции в Уральском Федеральном округе. Тюменский медицинский журнал. 2012; 3: 29-30.

- Положий Б.С., Руженкова В.В. Стигматизация и самостигматизация суицидентов с психическими расстройствами. Суицидология. 2016; 7 (3): 12-20.

- Любов Е.Б., Куликов А.Н. Отношение работников психиатрических больниц к суицидальному поведению пациентов: первичные результаты. Тюменский медицинский журнал. 2013; 15 (1): 14.

- Любов Е.Б. Клинико-социальное бремя близких жертвы суицида: если бы.. Суицидология. 2017; 8 (4): 56-76.