Система управления уровнем социальной напряженности в обществе

Автор: Лехмус М.Ю., Лысенко И.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-2 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106283

IDR: 140106283

Текст статьи Система управления уровнем социальной напряженности в обществе

Состояние современного российского общества, сопровождающееся политической и экономической нестабильностью, ухудшением жизни населения находит отражение в социальных процессах, в частности – социальной напряженности (СН). Причины возникновения СН, факторы, влияющие на уровень СН, механизмы предотвращения СН и т.д. являются предметом исследования ученых как в России, так и за рубежом. В настоящее время нет единых методологических подходов к анализу данного социального явления, отсутствует единая база данных для расчета СН как в регионах России, так и в целом по стране, в связи с этим актуализируются вопросы, связанные не только с расчетом уровня СН, но и с выработкой управляющих воздействий со стороны государственных органов, направленных на снижение показателя СН, если его значение превышает допустимый уровень. В данной статье представлены модели, раскрывающие суть механизма управления СН общества.

Систему управления уровнем СН предлагается рассматривать с точки зрения системного подхода, т.е. как систему , представляющую собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов (информационное, техническое, методологическое, ресурсное и т.д. обеспечение, рис. 1), неразрывно связанную с внешней средой (социальная дифференциация населения, демографические показатели, уровень и качество жизни населения, уровень социального неблагополучия и т.д., рис.2), оказывающей существенное влияние на уровень СН и организованную для достижения

Рисунок 1 – Состав системы управления уровнем социальной напряженности

Рисунок 2 - Показатели внешней среды, влияющей на уровень социальной напряженности

Отличительным свойством системы управления уровнем СН с точки зрения системного подхода является ее открытость, т.е. непрерывное взаимодействие с внешней средой, обусловленное рядом причин, например, изменением: уровня доходов и расходов населения; уровня демографических показателей (уровень рождаемости, смертности, миграции); требований к квалификации рабочей силы в структуре рынка труда; уровня и качества жизни (в таких областях, как здравоохранение, образование, культура, социальное обеспечение); уровня преступности, инвалидности; изменением законодательных регламентов государства и международного сообщества и т.д.

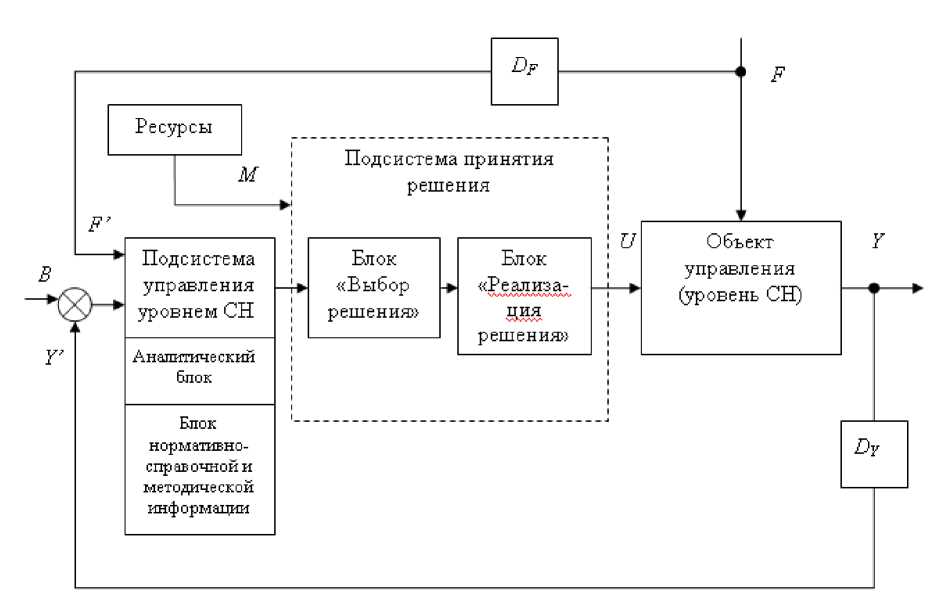

На основе представленной структуры системы S управления уровнем СН (рис. 3) состояние системы S описано следующим образом:

S = { Y , F , U, M, B }, где F = (f 1 , f2, f3, ..., fN ) T - вектор, определяющий состояние внешней среды (уровень доходов населения, демографические показатели, уровень и качество жизни, уровень социального неблагополучия и др.) и влияющий на вектор состояния Y = (y 1 , y2, y3 ,y4,..., yN )T объекта управления (уровень СН -индикаторы);

U = (uu 1 , u2, u3, ..., uN )T - вектор управляющих воздействий (мероприятия, влияющие на снижение уровня СН), направленных на обеспечение устойчивого функционирования в условиях СН;

M - множество ресурсного обеспечения процесса снижения уровня СН (материально-технического, организационного, финансового и др.);

B - множество допустимых значений показателей объекта управления (нормы, допуски и др.).

Получаемая системой управления информация F’ и Y’ в определенной мере отражает действительное состояние системы (Y ≠Y’) и внешней среды (F ^ F’), при этом F’ е F и Y’ е Y. Управление системой S осуществляется в соответствии с < F’, Y’, M>→U*→Y*, где Y* – допустимое значение переменной состояния объекта управления.

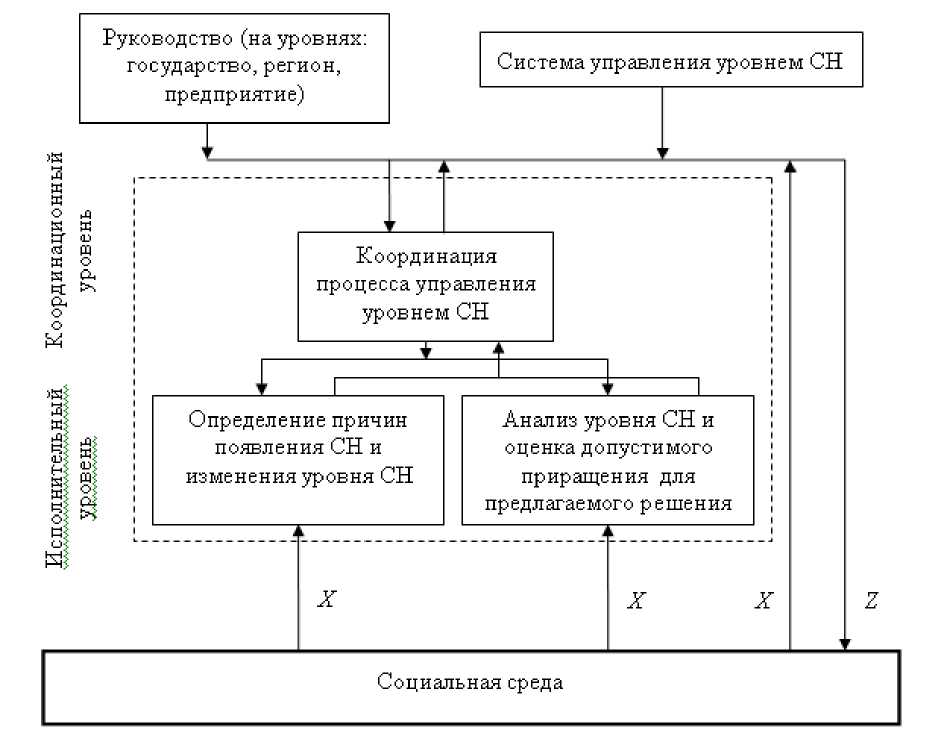

На основе структурной схемы (рис. 3) процесс управления уровнем СН можно представить как двухуровневый (рис. 4), состоящий из исполнительного и координирующего уровней управления. На исполнительном уровне выполняются функции непрерывного контроля уровня СН, возникающей в государстве, регионе, либо предприятии, на координирующем уровне выполняются командно-контрольные процедуры согласования работы всех звеньев системы управления уровнем СН в соответствии с принятыми целевыми установками государства, региона либо предприятия.

Методология расчета уровня СН представляет собой совокупность следующих компонент: факторы, влияющие на уровень СН; выбранные индикаторы для расчета уровня СН; способ получения исходных данных (опрос либо статистические данные); выбранный метод расчета уровня СН; управляющие воздействия на уровень СН в зависимости от полученного результата расчета.

Рисунок 3 – Структурная схема управления уровнем СН

Результаты анализа расчета СН используются как основа для разработки стратегического плана построения системы управления уровнем СН, что помогает распределить по приоритетам затраты и ресурсы, а в последующем выбрать управляющие факторы, разработать стратегию и тактику их внедрения.

Рисунок 4 Функциональная структура управления уровнем СН

(X – управляемые переменные, Z – управляющие воздействия)

Таким образом, автоматизация регулярной оценки уровня социальной напряженности в России позволит эффективно управлять уровнем СН со стороны государственных органов, принимать научно-обоснованные решения в области социальной политики.

Данная работа была выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», номер государственного контракта 14.514.11.4113.