Систематическая структура флоры антропогенно преобразованных экотопов низовий междуречья Днестр - Тилигул (Одесская область, Украина)

Автор: Бондаренко Е.Ю.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.11, 2017 года.

Бесплатный доступ

По материалам экспедиционных исследований 2002-2015 гг. в низовьях междуречья Днестр - Тилигул изучено таксономическое разнообразие флоры, проанализированы спектры ведущих семейств и родов флор экотопов различных секций антропогенных экосистем.

Флора систематический анализ антропогенные экосистемы междуречье днестр - тилигул

Короткий адрес: https://sciup.org/148314599

IDR: 148314599 | УДК: 581.93

Текст научной статьи Систематическая структура флоры антропогенно преобразованных экотопов низовий междуречья Днестр - Тилигул (Одесская область, Украина)

В условиях интенсивной антропогенной трансформации во многих регионах Украины особое значение приобретают вопросы выявления флористических особенностей нарушенных территорий и их мониторинговые исследования. В этом отношении интересным регионом является Юг Украины, где этап активного хозяйствования начался в XVII– XIX вв. Однако и раннее здесь осуществлялось антропогенное воздействие на естественные процессы развития растительного покрова – перемещение кочевых народов, торговые связи с народами Эгейского моря, наличие оседлых земледельческо-кочевых поселений (Природа…, 1979; Протопопова, 1991; Васильева-Немерцалова, 1996; Красєха и др., 2007; Топчієв…, 2012 и др.).

В настоящее время на Юге Украины значительные площади заняты агрофитоценозами, широко развита сеть путей сообщения, здесь расположено множество селитебных территорий разного масштаба, осуществляется портовая деятельность и пр. Природная флора сохранилась лишь на неудобных для ведения хозяйства участках берегов и склонов лиманов и оврагов, в отдалении от населённых пунктов (Топчієв…, 2012).

Важным элементом анализа флористического разнообразия регионов является выявление систематической структуры флоры, что способствует пониманию происходящих в ней процессов, выявлению их тенденций. Цель работы заключалась в установлении особенностей систематической структуры флоры низовий междуречья Днестр – Тили-гул.

Материалы и методы

Территория междуречья Днестр – Тили-гул (свыше 5600 км2) исследовалась в 2002– 2015 гг. маршрутным методом. Согласно геоботаническому районированию Украины (Дидух, Шеляг-Сосонко, 2003), она относится к Одесскому геоботаническому округу злаковых и полынно-злаковых степей, засоленных лугов, солончаков и растительности карбонатных обнажений.

Определение растений осуществлялось по «Определителю высших растений Украины» (1987). Номенклатура принята по сводке С.Л. Мосякина и Н.М. Федорончука (Mo-syakin, Fedoronchuk, 1999).

С целью категоризации экотопов по степени антропогенного влияния, выделенные участки были распределены в соответствии с классификацией секций антропогенных экосистем (Шуберт…, 1988; Бурда, Дідух, 2003). При этом изучение динамики флоры на участках разных классов антропогенных экосистем не являлось приоритетным из-за большой площади исследуемого междуречья и спектра первоначальных научных интересов.

К секции полуестественных экосистем принадлежат участки с визуализирующейся пасквальной нагрузкой (далее – пастбища), а также искусственные древесно-кустарниковые посадки разнообразного назначения (полезащитные, фитомелиоративные, придорожные, лесопосадки).

В составе секции трансформированных экосистем рассмотрены лишь агрофитоценозы (поля). Приняты во внимание участки использующихся, а также заброшенных полей на разных стадиях возобновления растительного покрова.

К секции экотехнических экосистем относят обочины дорог [рассматривались асфальтовые шоссе, грунтовые дороги и железнодорожные колеи, где приняты во внимание растения межколейного пространства и участки до 1 м от колеи] (Горчаковский, Телегова, 2005). В эту секцию также входят «мусорники» – рудеральные участки с площадью более 100 м2, расположенные, как правило, вне населённых пунктов, где наблюдается разное по времени засорение, преимущественно бытовым мусором (Бондаренко, 2008; Бондаренко, Васильєва, 2008в).

Для сравнения результатов использованы данные участков, занятых преимущественно естественной флорой – балки, степные склоны, ракушечниковые обнажения, на которых не визуализировалось антропогенное влияние.

Результаты исследования

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На участках, занятых преимущественно естественной флорой, в низовьях междуречья Днестр – Тилигул выявлено 582 вида сосудистых растений (табл. 1). На склонах балок представлены растения из отделов Magnolio-phyta и Pinophyta . На степных склонах найдены Equisetum fluviatile L. ( Equisetophyta ) и Cystopteris fragilis (L.) Bernh. ( Polypodiophyta ). Относительно бедны по видовому составу ракушечниковые обнажения, однако только здесь обнаружены Asplenium ruta-muraria L., Dryopteris filix - mas

(L.) Schott ( Polypodiopsida ) и Ephedra distachya L. ( Gnetopsida ).

Видовое разнообразие флоры антропогенно преобразованных экотопов гораздо меньше (табл. 1).

Для лесопосадок, где изучались придорожные, полезащитные и сосновые насаждения, отмечены представители практически всех отделов, за исключением Polypodiopsida . Присутствие видов рода Pinus L. обуславливает более высокое положение Pinophyta в этом типе атропогенных экотопов, чем во флоре естественных участков. Искусственные лесопосадки в степной зоне имеют упрощённый видовой состав из-за узости экологического спектра условий (Альбицька, 1960), однако на исследуемой территории флора насаждений представлена б о льшим количеством древесно-кустарниковых видов, по сравнению с участками естественной флоры. Это связано с тем, что большинство таких посадок сформированы видами деревьев и кустарников, акклиматизированными к условиям степной зоны, а в подросте присутствуют виды остаточных коренных степных кустарниковых ценозов (Костильов, 1983). Кроме того, при не очень плотном смыкании крон, в травянистом покрове сохраняется много аборигенных видов растений – Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klоkov, Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng и пр.

На пастбищах, где пасквальная нагрузка достаточно визуализирована (от сбоев до сравнительно сохранившихся участков), отмечены лишь представители отделов Magnoliophyta и Pinophyta , что подтверждает данные о снижении флористического разнообразия для данного типа экотопов (Карпенко, 1999; Гомля, 2005). Так, флора пастбищ низовий междуречья Днестр – Тилигул включает 42,8% видов, 63,9% родов и 87,7% семейств всего Юго-востока Украины. Существует мнение о промежуточном положении флоры пастбищ (по количеству видов) между флорами природно-заповедного фонда и агрофитоценозов (Шевчук и др., 1998). По нашим данным на пастбищах сохраняется

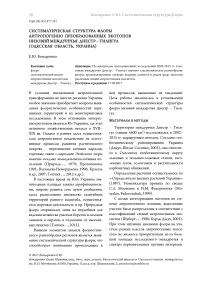

Таблица 1. Систематическая структура флоры экотопов разных секций антропогенных экосистем, %

Systematic structure of ecotops different sections flora of anthropogenic ecosystems, %

|

Отделы и классы |

Природные участки, в т.ч. заповедные |

Секции антропогенных экосистем |

||||||||||||||||

|

полуестественные |

трансформированные |

экотехнические |

||||||||||||||||

|

лесопосадки |

пастбища |

поля |

обочины дорог |

«мусорники» |

||||||||||||||

|

вид |

род |

сем- во |

вид |

род |

сем-во |

вид |

род |

сем-во |

вид |

род |

сем- во |

вид |

род |

сем-во |

вид |

род |

сем-во |

|

|

Magnoliophyta |

99,0 |

98,1 |

92,5 |

98,4 |

98,1 |

94,7 |

99,7 |

99,5 |

98,3 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

99,6 |

99,5 |

98,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Liliopsida |

14,3 |

14,0 |

12,5 |

13,8 |

14,3 |

12,0 |

13,8 |

16,2 |

19,3 |

12,6 |

15,5 |

9,3 |

15,1 |

17,1 |

11,8 |

12,1 |

13,7 |

15,6 |

|

Magnoliopsida |

84,7 |

84,1 |

80,0 |

84,6 |

83,8 |

82,7 |

85,9 |

83,3 |

79,0 |

87,4 |

84,5 |

90,7 |

84,5 |

82,4 |

86,3 |

87,9 |

86,3 |

84,4 |

|

Pinophyta |

0,3 |

0,6 |

2,5 |

1,4 |

1,5 |

4,0 |

0,3 |

0,5 |

1,8 |

- |

- |

- |

0,4 |

0,5 |

2,0 |

- |

- |

- |

|

Pinopsida |

0,2 |

0,3 |

1,3 |

1,2 |

1,1 |

2,7 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Gnetopsida |

0,2 |

0,3 |

1,3 |

0,2 |

0,4 |

1,3 |

0,3 |

0,5 |

1,8 |

- |

- |

- |

0,4 |

0,5 |

2,0 |

- |

- |

- |

|

Polypodiophyta |

0,5 |

1,0 |

3,8 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Polypodiopsida |

0,5 |

1,0 |

3,8 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Equisetophyta |

0,2 |

0,3 |

1,3 |

0,2 |

0,4 |

1,3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Equisetopsida |

0,2 |

0,3 |

1,3 |

0,2 |

0,4 |

1,3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Количество видов, абс. |

582 |

315 |

80 |

429 |

266 |

75 |

312 |

210 |

57 |

223 |

161 |

43 |

258 |

187 |

51 |

231 |

161 |

45 |

60 Бондаренко Е.Ю. Систематическая структура флоры

некоторое количество редких видов, период вегетации которых приходится на раннюю весну, например Adonis vernalis L., Hya-cinthella leucophaea (K. Koch) Schur, Iris pumila L., Muscari neglectum Guss. ex Ten. и пр. (Бондаренко, Васильєва, 2008б).

Видовое разнообразие экотопов обочин дорог исследуемого междуречья представлено преимущественно растениями, произрастающими вдоль грунтовых дорог (Бондаренко, 2008). Часто грунтовые дороги прокладываются не только вдоль сельскохозяйственных угодий и лесопосадок разного назначения, но и на участках со вполне сохранившейся естественной флорой, потому систематическое разнообразие участков грунтовых дорог расширяется за счет как синантропных видов, так и коренных «останцев», в том числе таких редких, как Ephedra distachya L., Hyacinthella leucophaea (K. Koch) Schur, Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth. и пр. (Бондаренко, Васильева, 2009а; Бондаренко, Ва-сильєва, 2014). Обочины асфальтовых дорог и железнодорожных путей сообщения из-за кардинального преобразования и перестройки прилегающих участков, а также неблагоприятных экологических условий, обычно представлены меньшим количеством видов (Клауснитцер, 1990). Это отмечается многими региональными исследователями (Немер-цалова, Васильєва, 2001), однако данные по регионам разнятся (Скворцова, Березуцкий, 2008; Разумова, 2012).

Экотопы «мусорников» представлены исключительно видами из отдела Magnoliophyta. При этом соотношение Liliopsida к Magnoliopsida составляет 1:13,5. В условиях прекращения замусоривания участков увеличивается роль Liliopsida; в таком случае отношение Liliopsida к Magnoliopsida составляет уже 1:6,8 (Бондаренко, Васильєва, 2008б, 2009в). С прекращением использования участков в качестве «мусорников», как правило, связано появление на них таких степных и луговых видов растений, как Cynoglossum officinale L., Eryngium campestre L., Galatella villosa (L.) Rchb. f., Phlomis pungens Willd. и др., а также исчезновение ряда рудеральных видов, например Ambrosia artemisiifolia L., Hordeum murinum L., Papaver dubium L., Stachys annua (L.) L., или культивируемых, привнесённых с мусором – Persica vulgaris Mill., Hordeum vulgare L. и пр.

Экотопы полей, как и «мусорников», представлены малым количеством видов и являются обеднёнными в систематическом отношении. Соотношение Liliopsida к Magnoliopsida составляет 1:7,0, которые близки к показателям флоры «мусорников». Однако в сегетальной флоре зерновых агроценозов региона это соотношение ещё выше и составляет 1:10,4 (Петрик, 2006). Демута-ционные процессы на брошенных полях связаны с увеличением количества видов и повышением роли Liliopsida (до 1:7,4), хотя в систематическом отношении такие процессы не обогащают флору указанных экотопов (Бондаренко, Васильєва, 2008а). С процессами восстановления естественной флоры на заброшенных участках некогда возделываемых полей связано появление таких луговых, степных и даже псамофитных видов растений, как Gypsophila perfoliata L., Koeleria cristata (L.) Pers., Linum hirsutum L., Melandrium album (Mill.) Garcke, Nonea pulla DC., а также исчезновение рудеральных, по большей части синантропных видов, таких, как Amaranthus retroflexus L., Anisantha tectorum (L.) Nevski, Conyza canadensis (L.) Cronq., Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, Senecio vernalis Waldst. et Kit. и др.

Установлены пропорции флоры экотопов разных секций антропогенных экосистем (табл. 2). Выявлено, что с увеличением антропогенной нагрузки на флору экотопов уменьшается количество видов в родах и видов в семействах.

Таблица 2. Пропорции флоры для отдельных экотопов разных секций антропогенных экосистем низовий междуречья Днестр – Тилигул

Proportions of flora for separate ecotops of anthropogenic ecosystems different sections of lower reaches between the rivers Dniester– Tiligul

|

Отделы и классы |

Природные участки, в т.ч. заповедные |

Секции антропогенных экосистем |

||||

|

полуестественные |

трансформированные |

экотехнические |

||||

|

лесо посадки |

пастбища |

поля |

обочины дорог |

«мусорники» |

||

|

Magnoliophyta |

1:4,2:7,8 |

1:3,7:5,9 |

1:3,7:5,5 |

1:3,7:5,2 |

1:3,7:5,1 |

1:3,6:5,1 |

|

Liliopsida |

1:4,4:8,3 |

1:4,2:6,6 |

1:3,1:3,9 |

1:6,3:7,0 |

1:5,3:6,5 |

1:3,1:4,0 |

|

Magnoliopsida |

1:4,1:7,7 |

1:3,6:5,9 |

1:3,9:5,9 |

1:3,5:5,0 |

1:3,5:5,0 |

1:3,7:5,3 |

|

Pinophyta |

1:1,0:1,0 |

1:1,3:2,0 |

1:1,0:1,0 |

– |

1:1,0:1,0 |

– |

|

Pinopsida |

1:1,0:1,0 |

1:1,5:2,5 |

– |

– |

– |

– |

|

Gnetopsida |

1:1,0:1,0 |

1:1,0:1,0 |

1:1,0:1,0 |

– |

1:1,0:1,0 |

– |

|

Polypodiophyta |

1:1,0:1,0 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Polypodiopsida |

1:1,0:1,0 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Equisetophyta |

1:1,0:1,0 |

1:1,0:1,0 |

– |

– |

– |

– |

|

Equisetopsida |

1:1,0:1,0 |

– |

1:1,0:1,0 |

– |

– |

– |

|

Всего |

1:3,9:7,3 |

1:3,6:5,7 |

1:3,6:5,4 |

1:3,7:5,2 |

1:3,7:5,1 |

1:3,6:5,1 |

Неоднозначными являются показатели количества видов ведущих семейств для экотопов трансформированных и экотехнических секций (табл. 3).

Таблица 3. Спектр ведущих по числу видов семейств

Spectrum of leading families by quantity of species

|

Семейство |

Природные участки, в т.ч. заповедные |

Секции антропогенных экосистем |

||||

|

полуестественные |

трансформированные |

экотехнические |

||||

|

посадки |

пастбища |

поля |

обочины дорог |

«мусорники» |

||

|

Ранг / % |

||||||

|

Asteraceae |

1 / 16,0 |

1 / 16,8 |

1 / 20,8 |

1 / 19,7 |

1 / 18,6 |

1 / 19,5 |

|

Poaceae |

2 / 8,8 |

2 / 8,2 |

2 / 9,3 |

2 / 11,2 |

2 / 12,4 |

4 / 8,7 |

|

Fabaceae |

3 / 7,4 |

3 / 7,9 |

3 / 8,0 |

4 / 9,0 |

4 / 7,4 |

3 / 9,1 |

|

Brassicaceae |

4 / 6,5 |

6 / 5,6 |

4 / 7,1 |

3 / 10,8 |

3 / 10,9 |

2 / 10,0 |

|

Rosaceae |

5 / 6,5 |

4-5 / 5,8 |

6 / 4,2 |

- |

- |

7 / 3,9 |

|

Lamiaceae |

6 / 5,2 |

4-5 / 5,8 |

5 / 6,7 |

5 / 5,4 |

9 / 3,1 |

5 / 6,1 |

|

Caryophyllaceae |

7 / 4,3 |

7 / 4,0 |

- |

9-10 / 2,7 |

6 / 3,9 |

- |

|

Scrophulariaceae |

8-9 / 3,3 |

8 / 3,5 |

7 / 3,9 |

9-10 / 2,7 |

10 / 2,3 |

9 / 3,0 |

|

Boraginaceae |

8-9 / 3,3 |

9-10 / 2,8 |

8 / 3,5 |

7 / 3,6 |

8 / 3,5 |

8 / 3,0 |

|

Violaceae |

10 / 1,2 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Apiaceae |

- |

9-10 / 2,8 |

9 / 3,2 |

6 / 4,5 |

7 / 3,5 |

10 / 2,6 |

|

Chenopodiaceae |

- |

- |

- |

8 / 3,6 |

5 / 5,4 |

6 / 5,2 |

|

Всего, % |

58,1 |

66,7 |

70,4 |

90,3 |

73,2 |

73,7 |

Перечень ведущих семейств флор различных типов экотопов низовий междуречья Днестр – Тилигул близок к спектру синантропной флоры Украины в целом (Протопопова, 1991), что связано с мощным антропогенным преобразованием флоры этих участков.

Ведущая роль Asteraceae характерна для флор экотопов разных секций антропогенных экосистем. Положение Poaceae снижается до четвёртого места для флор наиболее преобразованных экотопов – из секции экотехниче-ских экосистем, в частности «мусорников», как для действующих, так и для тех, которые пребывают на стадии восстановления естественной растительности.

Ранг семейства Rosaceae , виды которого являются важным компонентом природной флоры, можно считать индикатором антропогенной нагрузки. Так, по сравнению с флорой экотопов природных участков, Rosaceae имеет ниже ранг во флоре пастбищ, «мусорников», отсутствует как ведущее семейство для экотопов обочин дорог, а также действующих и заброшенных полей.

Положение семейств Fabaceae , Lamiaceae , Caryophyllaceae , Apiaceae и Scrophulariaceae в разных спектрах, по сравнению с флорой естественных участков, достаточно неоднозначно, что, вероятно, связано со специфичностью экологических факторов, действующих на участках разных секций антропогенных экосистем. Однако восстановительные процессы, в частности на заброшенных «мусорниках», связаны с уменьшением количества видов семейства Chenopodiaceae . Ведущим указанное семейство является для флор экотехнической секции, несколько ниже ранг этого семейства во флоре экотопов секции трансформированных экосистем. Однако Chenopodiaceae в ранге ведущего семейства присутствует во флорах экотопов полуестест-венных экосистем, а также в спектре естественных участков, где антропогенное влияние не визуализируется. Необходимо указать, что семейство Chenopodiaceae занимает седьмое место в перечне ведущих семейств синантропной флоры Украины (Протопопова,

1991). Таким образом, его высокий ранг, в частности, на засеянных полях и действующих «мусорниках», где большинство видов являются синантропными, в целом, оправдан.

Семейство Brassicaceae , типичное для синантропной флоры Украины, присутствует среди шести ведущих семейств флоры Средиземноморской области (Протопопова, 1991), имеет высокий ранг на экотопах действующих и заброшенных полей, «мусорников», грунтовых дорог. Количество видов этого семейства снижается на экотопах степных склонов и ракушечниковых обнажений, а также на экотопах пастбищ и обочин автомобильных путей. В двух последних случаях это происходит, возможно, из-за вытаптывания, увеличения плотности почвы и, как следствие, изменения температурного и гидрологического режимов этих экотопов (Клауснитцер, 1990). В результате, для семейства Brassica-ceae выявлена тенденция к повышению своего ранга в спектре ведущих семейств при увеличении антропогенной нагрузки. Исключением являются лишь экотопы древеснокустарниковых посадок, что обусловлено спецификой светового и гидрологического режимов.

Семейство Violaceae представлено только в спектре для естественных участков. Для флор участков, подвергшихся антропогенному влиянию, указанное семейство не является доминирующим.

Полученные результаты согласуются с данными из других регионов Украины. Так, положение двух первых семейств для засеянных полей, сходно с аналогичным во флоре пахотных земель территории национального природного парка «Деснянско-Старогут-ский» (Панченко, 2005). Близок спектр первых пяти семейств сегетальной флоры зерновых агроценозов Северо-Западного Причерноморья (Петрик, 2006). Ранги первых трёх семейств экотопов железнодорожных путей схожи с показателями для флоры железных дорог Южной Бессарабии (Немерцалова, Васильєва, 2001).

Следует принять во внимание выводы А.И. Толмачёва (1974), что доминирование незначительного количества ведущих семейств характеризует флоры, которые не так давно подвергались значительным антропогенным перестройкам своей структуры. Это подтверждается полученными результатами: наибольшее количество видов характерно для экотопов обочин асфальтовых дорог (84,6%) и засеянных полей (76,4%), наименьшее – для экотопов лесных посадок (64,7%), степных склонов (64,0%) и, как следствие, для природных участков в целом (58,1%), т.е. наименее трансформированных экотопов.

Установлено распределение родов в спектре ведущих семейств для флор экотопов разных секций антропогенных экосистем (табл. 4).

Таблица 4. Спектр ведущих по числу родов семейств Spectrum of leading families by quantity of genus

|

Семейство |

Природные участки, в т.ч. заповедные |

Секции антропогенных экосистем |

||||

|

полуестественные |

трансформированные |

экотехнические |

||||

|

посадки |

пастбища |

поля |

обочины дорог |

«мусорники» |

||

|

Ранг / % |

||||||

|

Asteraceae |

1 / 13,7 |

1 / 13,5 |

1 / 18,6 |

1 / 16,8 |

1 / 15,5 |

1 / 18,6 |

|

Poaceae |

2 / 8,6 |

2 / 8,7 |

2 / 11,0 |

2 / 13,7 |

2 / 13,9 |

3 / 9,3 |

|

Brassicaceae |

3 / 8,3 |

4 / 6,4 |

3 / 7,1 |

3 / 11,2 |

3 / 10,7 |

2 / 9,9 |

|

Rosaceae |

4-5 / 5,7 |

5 / 6,0 |

8-9 / 3,8 |

- |

- |

8-9 / 3,1 |

|

Caryophyllaceae |

4-5 / 5,7 |

6-7 / 5,6 |

8-9 / 3,8 |

8 / 3,7 |

5 / 5,4 |

- |

|

Fabaceae |

6 / 5,4 |

3 / 6,8 |

4-5 / 5,7 |

4 / 6,8 |

4 / 6,4 |

4 / 6,8 |

|

Lamiaceae |

7-8 / 4,8 |

6-7 / 5,6 |

4-5 / 5,7 |

5 / 6,2 |

8 / 3,7 |

5 / 6,2 |

|

Boraginaceae |

7-8 / 4,8 |

8 / 4,5 |

6 / 5,2 |

6-7 / 5,0 |

6 / 4,8 |

6-7 / 3,7 |

|

Apiaceae |

9 / 4,1 |

9 / 4,1 |

7 / 4,3 |

6-7 / 5,0 |

7 / 4,3 |

6-7 / 3,7 |

|

Ranunculaceae |

10 / 3,2 |

10 / 2,3 |

10-11 / 2,9 |

- |

- |

- |

|

Chenopodiaceae |

- |

- |

10-11 / 2,9 |

9-10 / 2,5 |

- |

8-9 / 3,1 |

|

Polygonaceae |

- |

- |

- |

9-10 / 2,5 |

- |

- |

|

Всего, % |

82,4 |

79,2 |

62,0 |

67,2 |

72,0 |

59,2 |

Установлено, что наибольшее количество родов в спектре ведущих семейств характерно для экотопов обочин дорог (72,0%), в том числе асфальтовых (82,4%), а также древеснокустарниковых посадок (79,2%). Наименьшее количество родов содержат спектры эко-топов как заброшенных «мусорников» (62,0%), так и участков «мусорников» в общем (59,2%), лесных посадок (63,5%) и пастбищ (62,0%).

Присутствующими во всех спектрах, однако, в разных соотношениях, являются семь семейств (табл. 4). Ранг семейства Asteraceae остаётся постоянным для всех исследованных флор. Poaceae перемещается на третье место лишь для флоры сильно трансформированных

«мусорников». Ранг семейства Brassicaceae также достаточно постоянен, меняясь до четвертого места только для экотопов посадок, что, вероятно, связано со спецификой экологических условий. Его положение повышается до второго для флоры экотопов «мусорников» в виду присутствия большого числа синантропных видов, которые с лёгкостью адаптируются к условиям сильно измененных экотопов секции экотехнических экосистем. Практически постоянным остаётся и ранг семейства Boraginaceae . Распределение по количеству родов для Caryophyllaceae , Fa-baceae , Lamiaceae и Apiaceae неоднозначно.

Семейства Rosaceae и Ranunculaceae не являются ведущими для экотопов секции трансформированных и экотехнических экосистем.

Полученные результаты в определённой степени связаны также и с количеством проанализированных родов в спектрах ведущих семейств, что является достаточно специфич- ным из-за сравнительно небольшого количества видов во флорах соответствующих эко-топов.

Проанализированы спектры ведущих родов для флор экотопов разных секций антропогенных экосистем (табл. 5).

Таблица 5. Спектр ведущих по числу видов родов Spectrum of leading genus by quantity of species

|

Семейство |

Природные участки, в т.ч. заповедные |

Секции антропогенных экосистем |

||||

|

полуестественные |

трансформированные |

экотехнические |

||||

|

посадки |

пастбища |

поля |

обочины дорог |

«мусорники» |

||

|

Ранг / % |

||||||

|

Veronica |

1 / 2,1 |

2 / 1,6 |

1 / 2,2 |

1-5 / 1,8 |

- |

6-17 / 1,3 |

|

Atriplex |

2 / 1,6 |

- |

6-13 / 1,3 |

6-13 / 1,4 |

1 / 2,3 |

3-4 / 2,2 |

|

Potentilla |

3-4 / 1,4 |

6-11 / 1,2 |

4-5 / 1,6 |

- |

- |

3-4 / 2,2 |

|

Astragalus |

3-4 / 1,4 |

3-5 / 1,4 |

- |

- |

- |

- |

|

Euphorbia |

5-7 / 1,2 |

3-5 / 1,4 |

6-13 / 1,3 |

1-5 / 1,8 |

5-9 / 1,6 |

6-17 / 1,3 |

|

Galium |

5-7 / 1,2 |

1 / 1,9 |

6-13 / 1,3 |

6-13 / 1,4 |

- |

6-17 / 1,3 |

|

Allium |

5-7 / 1,2 |

3-5 / 1,4 |

- |

- |

- |

- |

|

Medicago |

8-13 / 1,0 |

6-11 / 1,2 |

2-3 / 1,9 |

1-5 / 1,8 |

2-4 / 2,0 |

1-2 / 2,6 |

|

Asparagus |

8-13 / 1,0 |

6-11 / 1,2 |

2-3 / 1,9 |

- |

- |

1-2 / 2,6 |

|

Centaurea |

8-13 / 1,0 |

6-11 / 1,2 |

- |

- |

5-9 / 1,6 |

6-17 / 1,3 |

|

Viola |

8-13 / 1,0 |

- |

- |

- |

- |

6-17 / 1,3 |

|

Plantago |

8-13 / 1,0 |

- |

4-5 / 1,6 |

- |

2-4 / 2,0 |

- |

|

Cuscuta |

8-13 / 1,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Achillea |

- |

- |

6-13 / 1,3 |

1-5 / 1,8 |

5-9 / 1,6 |

5 / 1,7 |

|

Chenopodium |

- |

- |

- |

- |

5-9 / 1,6 |

6-17 / 1,3 |

|

Alyssum |

- |

- |

6-13 / 1,3 |

6-13 / 1,4 |

- |

6-17 / 1,3 |

|

Lepidium |

- |

- |

- |

6-13 / 1,4 |

- |

6-17 / 1,3 |

|

Vicia |

- |

- |

- |

6-13 / 1,4 |

- |

6-17 / 1,3 |

|

Salvia |

- |

6-11 / 1,2 |

6-13 / 1,3 |

- |

- |

6-17 / 1,3 |

|

Hordeum |

- |

- |

- |

- |

- |

6-17 / 1,3 |

|

Lactuca |

- |

- |

- |

- |

- |

6-17 / 1,3 |

|

Artemisia |

- |

- |

- |

6-13 / 1,4 |

2-4 / 2,0 |

- |

|

Poa |

- |

- |

- |

- |

5-9 / 1,6 |

- |

|

Sonchus |

- |

- |

- |

1-5 / 1,8 |

- |

- |

|

Senecio |

- |

- |

- |

6-13 / 1,4 |

- |

- |

|

Trifolium |

- |

- |

- |

6-13 / 1,4 |

- |

- |

|

Bromus |

- |

- |

6-13 / 1,3 |

- |

- |

- |

|

Carduus |

- |

- |

6-13 / 1,3 |

- |

- |

- |

|

Verbascum |

- |

6-11 / 1,2 |

- |

- |

- |

- |

|

Всего, % |

34,1 |

40,3 |

17,4 |

19,1 |

13,2 |

11,5 |

Ведущими родами, которые отмечены во всех спектрах флор анализированных групп экотопов, являются Euphorbia и Medicago . Практически все роды большинства проанализированных спектров представлены во флоре Украины значительным количеством видов (Определитель…, 1987), лишь для наименее преобразованных экотопов характерно присутствие в спектре ведущих таких родов, как Allium , Astragalus , Cuscuta , Salvia , Verbascum . Роды Achillea , Chenopodium , Hordeum , Lactuca представлены, преимущественно, во флорах сильно изменённых эко-топов. Это прежде всего те роды, которые во флоре Украины представлены умеренным количеством видов [до 10] (Определитель, 1987). Количество видов, которые объединены ведущими родами, для некоторых флор экотопов отличается существенно, в частности 17 ведущих родов для «мусорников» включают 11,5% видов, а девять доминирующих родов экотопов обочин дорог – 13,2% видов. Варьирование количества ведущих родов в спектрах, в значительной мере, связано со специфичностью перечня видов для каждой категории экотопов. Неодинаковое количество родов в списках может быть причиной субъективности полученных результатов.

По характеристике флор экотопов разных секций антропогенных экосистем установлено, что спектры ведущих родов изменяются не только количественно, но и качественно, что связано с разной степенью антропогенной трансформации. Кроме того, необходимо принимать во внимание специфику экологических условий в разных экотопах. Полученные данные подтверждают мнение некоторых исследователей (Мохамед, Шмидт, 1973), что состав ведущих родов в пределах одной флористической области может быть более изменчив, чем состав доминирующих семейств.

Выводы

-

1. Среди экотопов антропогенных экосистем наибольшее таксономическое разнообразие отмечается для флор полуестественных экосистем: древесно-кустарниковых посадок (3 отдела, 5 классов), в меньшей мере – для

-

2. Перечень ведущих семейств флор различных типов выделенных экотопов близок к спектру синантропной флоры Украины. Ранг семейства Rosaceae , представители которого являются важными компонентами природной флоры, можно считать индикатором антропогенной нагрузки. Положение Fabaceae , Lamiaceae , Caryophyllaceae и Apiaceae , а также Scrophulariaceae неоднозначно, что может быть обусловлено спецификой действующих экологических факторов.

-

3. По количеству родов ранг семейства As-teraceae остаётся постоянным для спектров всех исследованных флор. Семейство Poaceae расположено на третьем месте только во флоре экотопов секции экотехнических экосистем – «мусорников». Ранг Brassicaceae также достаточно постоянен. Наибольшее количество видов (84,6%) наблюдается во флорах обочин асфальтовых дорог и засеянных полей (по 76,4%) секций трансформированных и экотехнических экосистем. Меньше всего видов представлено в спектрах ведущих семейств экотопов лесных древеснокустарниковых посадок (64,7%), степных склонов (64,0%) и, как следствие, естественных участков в целом (58,1%), т.е. наименее трансформированных экотопов секции полу-естественных экосистем.

-

4. Наиболее распространёнными родами, отмеченными практически во всех проанализированных флорах, являются Euphorbia и Medicago . Лишь для наименее преобразованных экотопов характерно ведущее положение Allium , Astragalus , Cuscuta , Salvia , Verbascum . Варьирование количества ведущих родов в спектрах связано со специфичностью набора видов для каждой изученной флоры.

пастбищ (2 отдела, 3 класса). Трансформированные экосистемы (поля) представлены только видами двух классов, как и экотопы «мусорников» из секции экотехнических экосистем. С увеличением антропогенной нагрузки во флорах экотопов региона в значительной степени уменьшается количество видов в родах и видов в семействах.

Список литературы Систематическая структура флоры антропогенно преобразованных экотопов низовий междуречья Днестр - Тилигул (Одесская область, Украина)

- Альбицька М.О. Особливостi травостою штучних лiсiв степової зони УРСР. Укр. бот. журн., 1960, т. 17, № 2, с. 61-69.

- Бондаренко Е.Ю. Особенности некоторых рудеральных экотопов междуречья Днестр - Тилигул. Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Йошкар-Ола; Пущино, 2008, с. 115-116.

- Бондаренко О.Ю. Конспект флори пониззя межирiччя Днiстер - Тилiгул. Київ: Фiтосоцiоцентр, 2009, 332 с.

- Бондаренко О.Ю. Флора пониззя межирiччя Днiстер - Тилiгул. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Київ, 2015, 24 с.

- Бондаренко Е.Ю. Современный уровень трансформации водоразделов междуречья Днестр - Тилигул. II Мiжнародна заочна науково-практична конференцiя "Актуальнi питання бiологiчної науки". Нiжин: НДУ iм. М. Гоголя, 2016, с. 103-107.