Систематизация и интерпретация ритуальных оградок тюркской культуры Алтая

Автор: Шелепова Елена Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В публикации представлены результаты систематизации ритуальных комплексов тюркской культуры Алтая (2-я половина V - XI в.). Обобщены материалы исследований более 330 оградок. Проанализированы распространение ритуальных сооружений, их планиграфия и топография. Осуществлена классификация оградок, для которой использованы данные по 313 комплексам. Ритуальная традиция рассмотрена в соответствии с выделенными этапами развития тюркской культуры. Особое внимание уделено объектам раннего этапа. На основе археологических и письменных источников обосновано назначение сооружений.

Тюркская культура, раннее средневековье, ритуальные оградки, изваяния, балбалы, поминальный кенотаф

Короткий адрес: https://sciup.org/14737502

IDR: 14737502 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Систематизация и интерпретация ритуальных оградок тюркской культуры Алтая

Изучение тюркской культуры Алтая (2- я половина V – XI в .) и сопредельных терри торий вышло на качественно новый уро вень , характеризующийся использованием разнообразных методов исследований . На современном этапе требуются систематиза ция , всесторонний и разноуровневый анализ археологических материалов и других све дений для реконструкции системы жизне деятельности , мировоззрения , этнокультур ной и политической истории населения Центральной и Северной Азии в раннем средневековье .

В предлагаемой статье рассматриваются ритуальные сооружения тюркской культуры – так называемые оградки. На Алтае раскопано более 330 этих объектов на 90 памятниках. В последнее время в научный оборот вводятся материалы исследований в Горном Алтае в 80-е и 90-е гг. XX в. [Сура-заков и др., 2008; Васютин, 2009]. Информационная база регулярно пополняется также за счет раскопок таких комплексов в других районах Саяно-Алтая (см.: [Горбу- нов и др., 2008; Горбунов и др., 2007; Кубарев, 2005а, 2007; Кубарев, Кубарев, 2008; Семибратов, Матренин, 2008; Соёнов и др., 2009; Цэвээндорж и др., 2008] и др.).

Процесс изучения ритуальных комплек сов тюркской культуры , наполненный дис куссиями , имел свое продуктивное значение , демонстрируя отдельные этапы осмысления разных вопросов . Среди них по - прежнему актуальны следующие :

-

• установление хронологии и периоди зации разных типов оградок ;

-

• определение назначения комплексов ;

-

• выделение локальных групп памят ников ;

-

• выявление генезиса ритуальной тра диции ;

-

• социальное ранжирование комплексов .

Обозначенные проблемы наиболее полно раскрыты в монографии В . Е . Войтова [1996]. Оградки и изваяния с Алтая систе матизированы В . Д . Кубаревым [1984; 2001]. « Поминальный » обряд тюрок рас смотрен в работах Ю . С . Худякова [1985;

2001; 2002; Худяков и др ., 2000; Худяков , Борисенко и др ., 2001; 2002; 2003; и др .]. Анализ раннесредневековых ритуальных комплексов из Центральной и Средней Азии представлен у Я . А . Шера [1966], Л . Н . Ер моленко [2004], А . Досымбаевой [2006] и др .

Указанные и другие вопросы рассмотре ны и в предлагаемой статье . Прежде всего , в специальном изучении нуждаются общие принципы размещения ритуальных ком плексов , их топография и планиграфия . Это позволит очертить границы распростране ния и ареалы локализации тюркских памят ников на территории Алтая , установить их взаимосвязь с разными сооружениями и комплексами . Тюркские оградки обладают специфическими конструктивными пара метрами , поэтому четко идентифицируются на фоне природного ландшафта и других археологических памятников [ Шелепова , 2009 а ]. Они находятся в долинах , по бере гам и высоким надпойменным террасам наиболее крупных рек и их притоков , в не больших урочищах и логах , нередко вблизи скальных выходов [ Кубарев , 1984]; часто образуют довольно крупные святилища [ Кубарев , 2001. С . 43]. Нами выделено не сколько планиграфических моделей их раз мещения [ Шелепова , 2009 а ; 2009 б ; 2009 в ].

Первую модель составляют монокуль турные памятники , оградки на которых об разуют целые могильные поля ( Чинета , Мендур - Соккон -I, Узун - Язы , Чадыр , Дъер - Тебе , Уландрык , Кызыл - Шин , Ян - Гобо , Ко - тыр - Тас -I, Бертек -2, Яломан -VII и др .). При ведем конкретный пример . На памятнике Котыр - Тас -I ( Юго - Восточный Алтай ) изу чено более 20 ритуальных объектов разной планировки и конструкции . Некоторые из них образуют микрогруппы из нескольких рядом стоящих объектов , другие , одиноч ные сооружения , без видимого порядка рас средоточены в разных частях памятника . В пределах комплекса , кроме оградок , иных синхронных и других археологических объ ектов не обнаружено [ Суразаков и др ., 2008. Рис . 2].

Вторую модель представляют комплек сы , расположенные на одном могильном поле с более ранними археологическими памятниками . В одном случае это погребения булан - кобинской культуры (II в . до н . э . – 1- я половина V в . н . э .). Подобным образом устроены оградки на ряде могильников

Центрального Алтая ( Яломан -II, Булан - Кобы -IV, Белый Бом -II, Кок - Паш ). В другой ситуации оградки размещены рядом с це почками курганов пазырыкской культуры (2- я половина VI – III в . до н . э .), чаще всего к востоку от них ( Яломан -V, VI, Талдура -I и др .) [ Тишкин , Шелепова , 2006. Рис . 1].

Согласно третьей модели , оградки нахо дятся вблизи тюркских курганов ( в том чис ле кенотафов ), но без конкретной связи с ними ( Чобурак -I, Кудыргэ , Боротал ). В по добных ситуациях оградки и курганы отно сятся к разным этапам развития тюркской культуры , т . е . представляют разновремен ные комплексы .

Неодинакова концентрация изученных сооружений в физико - географических про винциях Алтая . Наибольшее число объектов раскопано в Юго - Восточном (103) и Цен тральном (105) Алтае . Самыми крупными комплексами Юго - Восточного Алтая явля ются памятники Юстыд (11), Котыр - Тас -I (23), Ак - Кообы (9), Кызыл - Шин (6); Цен трального Алтая – Кара - Коба -I (44), Булан - Кобы -IV (6), Белый Бом -II 1 (9), Нижняя Со - ору (16). В Восточном Алтае исследовано порядка 65 оградок , большая часть из кото рых приходится на памятники Кудыргэ (32) и Кок - Паш (17). В Северном Алтае это ком плексы Биченег (10), Кишнег - Атудар (6), Чобурак -I (14), Айрыдаш -I (21) и др . ( всего 57 раскопанных оградок ). Самая северная тюркская оградка обнаружена на памятнике Бирюзовая Катунь -I. Наименьшее количест во объектов зафиксировано в Северо - За падном (8), Юго - Западном (4) и Южном (2) Алтае .

Таким образом , на основании имеющих ся материалов очерчены границы распро странения и очаги локализации ритуальных комплексов на Алтае . В устройстве оградок на местности и конкретном могильнике вы явлены отдельные особенности , которые , однако , не составляют устойчивых законо мерностей .

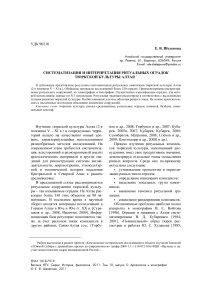

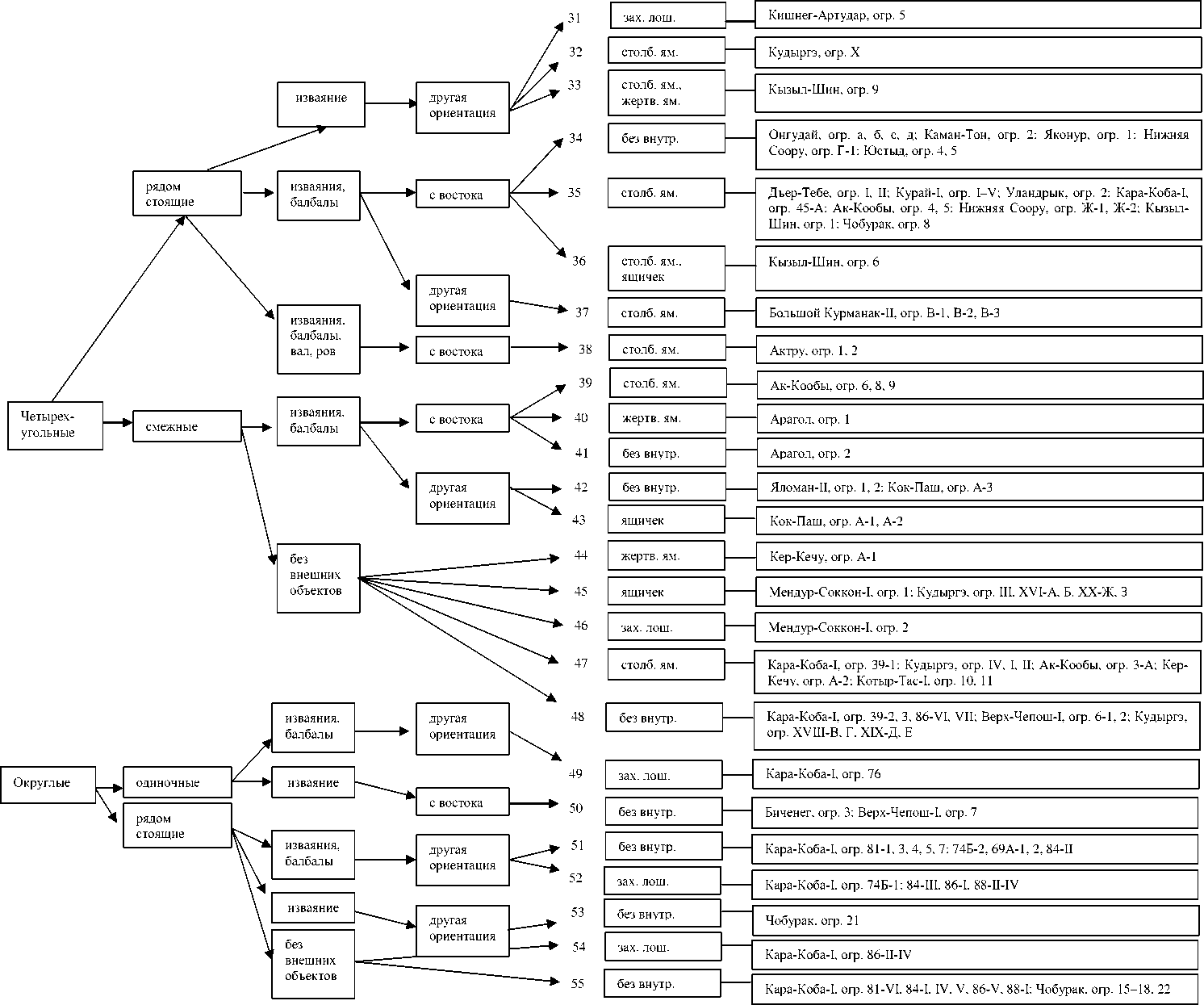

Созданные в разное время классификации тюркских ритуальных комплексов демонстрируют определенный опыт обобщения и структурирования археологического материала 2. Не всегда они позволяют проследить процессы формирования и развития ритуальной практики [Неверов, Горбунов, 1995. С. 170; Шелепова, 2004]. С. С. Матрениным и Д. Е. Сарафановым для классификации применена шестичленная древовидная схема, предполагающая группирование признаков по таксонам, соответствующим разным уровням иерархии. На основе 178 объектов выделено 72 типа сооружений. Обозначены наиболее показательные типы [2006. С. 211]. Указанная схема, скорректированная и дополненная новыми материалами, использована и в нашей статье.

Процедура классифицирования предпо лагает четкий отбор признаков анализируе мых предметов или объектов . Прежде всего , требуется уяснение их морфологии : струк туры , формы как самого объекта , так и его частей , взаимного расположения последних в объекте . Группирование должно строиться на сходствах и различиях предметов [ Клейн , 1991. С . 365]. Выделенные признаки служат основанием для сравнения объектов между собой и объединения их в группы с одина ковым количественным и качественным на бором признаков . Классификация является основой и подготовительной ступенью для типологии , которая предполагает рассмот рение эволюции археологических предметов и объектов во времени и пространстве , оп ределения хронологии отдельных типов [ Горбунова , Тишкин , 2005].

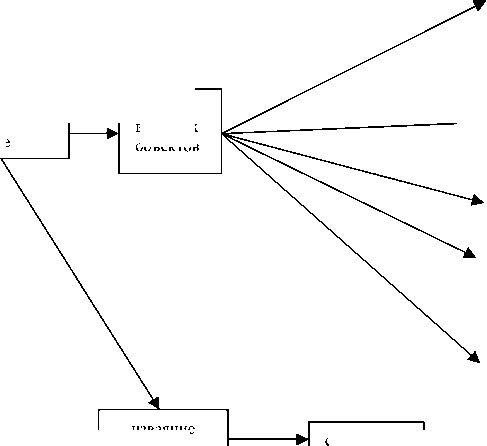

Предлагаемая классификация построена на материалах 313 оградок (100 %) ( см . рису нок ). Применена шестичленная древовидная схема группировки объектов . Признаки объединены в иерархические таксоны , обо значающие такие показатели оградок , как форма , планировка , ориентация изваяний и балбалов , наличие внутренних и внешних конструктивных элементов .

Категория объединяет оградки , изваяния , балбалы , столбовые , жертвенные ямки , ящички , захоронения лошадей .

Группа характеризует форму оградок. Выделены четырехугольные и округлые сооружения. Четырехугольные постройки конструировались из установленных на ребро и вкопанных в специальные канавки каменных плит или валунов, немного углуб- ленных в материк. Количество плит в каждой стенке сооружения варьируется от одной до 14. Округлые оградки сооружались из каменных плит, уложенных плашмя в несколько слоев или поставленных на ребро, а также из одного слоя крупных камней-валунов.

Разряд уточняет планировку оградок . Выделено три варианта их расположения : одиночные , рядом стоящие и смежные . Одиночными следует считать объекты , обо собленные от других сооружений . Рядом стоящие оградки расположены по одной линии ( обычно Ю – С ), на расстоянии не более 1 м друг от друга . Смежные построй ки имеют между собой одну общую стенку .

Раздел отмечает наличие или отсутствие внеоградных объектов и разнообразные ва рианты их сочетаемости в одном комплексе . К внеоградным объектам отнесены камен ные изваяния и балбалы , вал и ров . Ка менные изваяния – вертикально вкопанные плиты с антропоморфными очертаниями в виде полного или частичного изображения человеческой фигуры . Заменять их могли стелы , лишенные антропоморфных образов . Изваяния и стелы вкапывались снаружи од ной из стенок оградки вплотную или на не значительном расстоянии от нее ( не более 1,5 м ). Балбалы – невысокие ( обычно не бо лее 0,5 м высотой ) каменные столбики , ино гда имеющие следы искусственной подра ботки . Устанавливались в ряд за изваянием или стелой . В отдельных случаях в связи с утратой одного из элементов возле оградки сохранились только изваяния или балбалы . Вал и ров – земляные сооружения по на ружному периметру оградки .

В классификации не учтены такие эле менты , как подквадратные или овально округлые постройки небольших размеров , обнаруженные с внешней стороны единич ных объектов . Устойчивая связь этих эле ментов с ритуальными комплексами не оче видна и требует дополнительного изучения . В силу отсутствия хронологической и соци альной значимости в группирование не включены редко встречающиеся за преде лами оградки столбовые ямки , в которые устанавливались деревянные жерди .

Отдел отмечает ориентацию внеоград - ных объектов по отношению к оградке . Вы делены преобладающая восточная и другая ориентация .

Группа

Разряд

Раздел

Отдел

Схема классификации тюркских ритуальных комплексов

Тип

Памятники

Датировка (век)

Четырех угольные

без внешних объектов

с востока одиночные другая ориентация

2- я пол . VIII – 1- я пол . IX

2- я пол . V – 1- я пол . VI

|

Талдура , огр . 2; Бике -I; Чобурак , огр . 1; Курай -II; Кара - Коба -I, огр . 40; Кудыргэ , огр . V, 13, XIV; Курата -II, огр . 24; Кош - Тал , огр . 34; Юстыд , об . 3; Белый Бом -II, огр . 11; Котыр - Тас -I, огр . 12; Юстыд , об . 1, 2; Котыр - Тас , огр . 15; Бар - Бургазы ; Ак - Кообы , огр . 7; Дохло , огр . 1 Аншуяхта , огр . 1 |

2- я пол . V – 1- я пол . VI 2- я пол . VI – 1- я пол . VII 2- я пол . VII – 1- я пол . VIII |

|

жертв . ям . |

— |

Коо -I, огр . 2; Биченег , огр . 10 |

|

зах . лош . |

— |

Булан - Кобы -IV, огр . 44 |

|

ящичек |

— |

Пазырык , огр . 6; Кудыргэ , огр . 102, 103, 104, VI, XVII; Булан - Кобы -IV, огр . 8; Кудыргэ , огр . XIII; Табажек , огр . 4 |

2- я пол . V – 1- я пол . VI

изваяния , балбалы

|

без внутр . |

— |

Ку - Кури ; Сайлюгем ; Тере - Акан ; Катанда , огр . 1, 2, 3, 4 |

|

жертв . ям . |

— |

Нижняя Соору , огр . Д ; Кызыл - Таш , огр . 2; Пазырык , об . 38 |

нач . VII ( изв .: пояс )

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

|

столб . ям . |

Бугузун , огр . 1; Кулада , огр . 1, 2, 3; Узун - Язы , огр . 1, 2; Сатакулар ; Курай -IV; Кызык - Телань , огр . 8; Согонулу ; Мухор - Тархата ; Тадила ; Юстыд , огр . 1, 2, 9 |

2- я пол . V – 1- я пол . VI 2- я пол . VI – 1- я пол . VII |

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

2- я пол . VII – 1- я пол . VIII

|

ящичек |

— |

Кара - Коба -I, огр . 68, 69; Кызыл - Таш , огр . 1; Ян - Гобо |

|

столб . ям ., |

— |

Кудыргэ , огр . 64 |

|

ящичек |

||

|

зах . лош ., столб . ям . |

— |

Кара - Коба -I, огр . 109 |

|

столб . ям ., жертв . ям . |

— |

Бике -III, огр . 15; Малталу |

|

ящичек |

— |

Булан - Кобы -IV, огр . 6, 7 |

|

без внутр . |

— |

Большой Курманак -II, огр . А , Б |

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . VII – 1- я пол . VIII

2- я пол . V – 1- я пол . VI

изваяние

с востока

|

без внутр . |

— |

Яломан -II, огр . 3; Котыр - Тас , огр . 18; Бирюзовая Катунь -I; Шибе , огр . 2; Булан - Кобы -IV, огр . 5; Бойтыгем -II, огр . 18; Юстыд , огр . 8; Карасуг |

2- я пол . V – 1- я пол . VI не позднее VII

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

|

столб . ям ., жертв . ям . |

— |

Нижняя Соору , огр . 3; Котыр - Тас , огр . 1; Юстыд , огр . 7 |

2- я пол . VII – 1- я пол . VIII

|

столб . ям . |

— |

Кара - Коба -I, огр . 83; Талдура -I, огр . 1; Узундаш ; Ак - Кообы ; Юстыд , огр . 3, 6 |

одиночные

изваяния , балбалы , вал , ров

Четырех угольные

другая ориентация

с востока

|

без внутр . |

— |

Большой Курманак -II, огр . Г ; Булан - Кобы -IV, огр . 1, 4; Белый Бом -II, огр . 46; Курата -II, огр . 26 |

2- я пол . V – 1- я пол . VI

|

столб . ям . |

— |

Макажан |

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

|

столб . ям ., ящичек |

— |

Малталу |

2- я пол . VII – VIII ( изв .: пояс )

без внешних объектов рядом стоящие

изваяние с востока

|

без внутр . |

Бойтыгем -IV, огр . 1, 2; Кара - Коба -I, огр . 45- Б , В , Д ; Айрыдаш -II, огр . 2, 3; Кудыргэ , огр . VIII, XXII, XXIII; Чадыр ; Нижняя Соору , огр . В -1; Большой Курманак , огр . А -1, А -2; Белый Бом -II, огр . 16; Котыр - Тас -I, огр . 13; Макажан , огр . 3; Каман - Тон , огр . 3; Биченег , огр . 1, 4, 5, 8, 9 |

2- я пол . V – 1- я пол . VI 2- я пол . VI – 1- я пол . VII 2- я пол . VII – 1- я пол . VIII 2- я пол . I Х – 1- я пол . Х |

|

жертв . ям ., столб . ям . |

Котыр - Тас -I, огр . 2, 3, 4, 8, 9, 22, 23 |

|

ящичек |

— |

Кара - Коба -I, огр . 45- Г ; Кудыргэ , огр . VII, XI, XII |

2- я пол . V – 1- я пол . VI

|

столб . ям . |

Дъер - Тебе , огр . III, IV; Айтэны , огр . 2; Макажан , огр . 3; Яломан -VII, огр . 5; Нижняя Соору , огр . В -4, К -3, И -3; Белый Бом -II, огр . 15, 57, 58, 59; Котыр - Тас , огр . 14; Кудыргэ , огр IX; Уландрык , огр . 1 |

2- я пол . 2- я пол . 2- я пол . |

|

жертв . ям . |

— |

Айрыдаш -II, огр . 1 |

. V – 1- я пол . VI

. VI – 1- я пол . VII

. I Х – 1- я пол . Х не позднее VII

|

столб . ям . |

— |

Тото ; Айтэны , огр . 1; Биченег , огр . 2; Яломан -VII, огр . 4, 6, 7; Яконур -II, огр . 2; Чобурак , огр . 7, 9, 10; Конурат |

|

без внутр . |

— |

Чибиль ; Биченег , огр . 6, 7; Нижняя Соору , огр . В -2, В -3, К -1, К -2, К -4, И -1, И -2; Конурат , огр . 1 |

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

|

столб . ям ., жертв . ям |

— |

Нижняя Соору , огр . Г -2; Котыр - Тас , огр . 7; Туру - Алты |

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

2- я пол . VII – 1- я пол . VIII ( изв .: пояс , оружие )

|

столб . ям ., ящичек |

— |

Кызыл - Шин , огр . 5 |

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

2-я пол. V – 1-я пол. VI не позднее VII не ранее 2-й пол. VII – VIII

( изв .: пояс )

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2-я пол. VI – 1-я пол. VII не ранее 2-й пол. VI

( изв .: пояс )

сер . V – сер . VIII ( изв .: пояс )

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

2- я пол . VI – 1- я пол . VII

2- я пол . VII – VIII

( изв .: пояс , оружие )

2- я пол . V – 1- я пол . VI не позднее VII

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . VIII – 1- я пол . I Х

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . VIII – 1- я пол . I Х

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . V – 1- я пол . VI

2- я пол . V – 1- я пол . VI

Тип показывает наличие или отсутствие сооружений внутри оградки и разнообраз ные варианты их встречаемости в одном комплексе . Столбовая ямка служила для установки деревянного или каменного стол ба . Располагалась чаще всего в центре огра ды . На деревянных столбах при раскопках зафиксированы следы обгорания в верхней части и / или у основания , в столбовой ямке находят также древесные угли , кости жи вотных . Жертвенная ямка представляет со бой углубление , в которое помещались предметы вещевого комплекса . При обсле довании в таких ямках обнаруживают кости животных ; в остальных случаях они пустые . Иногда ямки перекрывались сверху одной или несколькими сланцевыми плитками , обкладывались внутри камнями . Сооружа лись к западу , северу , югу от центральной столбовой ямки .

При сравнении параметров столбовых и жертвенных ямок оказалось , что первые , как правило , имеют диаметр 0,4–0,6 м , глубину 0,5–0,8 м , округлую форму , заужены у осно вания . Жертвенные ямки , в целом , обладают меньшей глубиной ( в среднем 0,2 м ), имеют овально - подпрямоугольную форму .

Ящички – конструкции четырехугольной формы , составленные из каменных плит или деревянных дощечек . Чаще находятся в центре или в других частях оградки . Они лишь немного заглублялись в материк , для них также выкапывались специальные ямы ( Булан - Кобы -IV, оградки № 6 и 8, Кызыл - Шин , оградка № 5 и др .). Сверху ящички иногда перекрывались плашмя уложенными плитками . Внутри подобных сооружений найдены разнообразные предметы наступа тельного и защитного вооружения , детали поясной гарнитуры , конского снаряжения , ножи , деревянное блюдо ( Малталу , оград ка № 1), серебряный сосуд ( Юстыд , оградка № 1), фрагменты керамики , кости животных ( овца и лошадь ), золистый слой , угли .

Захоронения лошади производились в яме или ящике внутри оградки . Более под робно они будут рассмотрены ниже .

Итогом предпринятой систематизации стало выделение определенных типов конструкций. Вариабельность ритуальных комплексов отражает специфику ритуальной практики в период существования тюркской культуры. «Основа» ритуального комплекса оставалась практически неизменной. Это была четырехугольная (279 объектов, со- ставляющих 89,1 % от генеральной совокупности 3) оградка. Реже она имела округлую форму (34/10,9 %). Наиболее многочисленными являлись одиночные комплексы (140/44,8 %). Второе по численности положение занимают рядом стоящие объекты (140/44,8 %) и третье – смежные конструкции (36/11,5 %).

Оградок без внешних элементов насчи тывается 173 (55,2 %), с изваянием – 53 (17 %), в сочетании с балбалами – 97 (31 %). Большую серию составляют оградки без внешних и внутренних конструкций (78/25 %). Из них 34 – одиночные , 34 – ря дом стоящие , 10 – смежные .

Группа четырехугольных одиночных ог радок включает 134 объекта (42,8 %). Из них 73 оградки – без внешних конструкций . Самым многочисленным является тип 1 (34 объекта ) – без внешних и внутренних со оружений . Вещественные находки датируют его 2- й половиной V – 1- й половиной VI в . ( кызыл - ташский этап ) 4 ( Чичке , Кудыргэ , оградка № XV, Кишнег - Атудар , оградка № 1) и 2- й половиной VIII – 1- й половиной IX в . ( туэктинский этап ) ( Сары - Коба -II, оградка Г ) [ Тишкин , Горбунов , 2005. С . 161–162]. Был распространен тип 3 – со столбовыми ямками внутри и без внешних конструкций (20 объектов ). По веществен ным находкам он датируется от 2- й полови ны V ( Кудыргэ ) до 1- й половины VIII в . ( Талдура , оградка № 2). В двух оградках без внешних объектов зафиксирована только жертвенная ямка ( тип 4), еще в одной – за хоронение лошади ( тип 5) и в девяти объек тах – ящичек ( тип 6). По вещественным на ходкам из оградок № VI, 102–104 памятника Кудыргэ этот тип можно датировать кызыл - ташским этапом .

Возле 37 одиночных оградок установле ны изваяния и балбалы ( тип 7–15, 20, 21). Внутри 15 объектов с восточной ориентаци ей стел выявлены столбовые ямки ( тип 9). Данные оградки датируются в широком диапазоне от середины V до X в . Для семи объектов без внутренних сооружений ( тип 7) имеется только одна датировка ( начало

VII в ., изваяние из Терс - Акана ). Оградки с ящичком ( тип 10) возводились со 2- й поло вины V до середины VIII в ., а с жертвенны ми ямками ( тип 8) – во 2- й половине V – середине VII в . В двух ситуациях ( тип 13) жертвенная ямка сочетается со столбовой ямкой ; изучено одно захоронение лошади ( тип 12). В двух оградках с установленными с запада изваяниями и балбалами ( тип 14) в ящичках находились предметы , появившие ся в тюркской культуре в конце V в .

В целом четырехугольные одиночные постройки с изваянием и балбалами соору жались со 2- й половины V вплоть до X в . ( верхняя дата установлена по особенностям оформления пояса на изваянии из Сатакула - ра ). Однако наиболее « активный » период бытования таких оградок относится ко 2- й половине V – c ередине VIII в . На внутрен ней площади объектов зафиксированы ящички , реже – ямки с предметами вещево го комплекса .

Из анализируемой группы оградки с из ваяниями без балбалов (22 объекта , тип 16– 19) согласно вещественным материалам и реалиям изваяний , скорее всего , возведены не позднее VII в . Внутри сооружений любые конструкции чаще всего отсутствуют .

Во 2- й половине VI – VIII в . ( кудыргин - ский и катандинский этапы ) [ Тишкин , 2007. С . 196–198] построены одиночные оградки с валом и рвом . Внутри конструкций выявле ны столбовые ямки ( тип 20, 21). В одной оградке столбовая ямка сочетается с ящич ком ( тип 21).

Четырехугольные рядом стоящие оград ки ( тип 22–38) характерны для всех этапов развития тюркской культуры . Отмечено 109 таких объектов (34,8 %). Возможности для их датировки в сравнении с одиночными комплексами шире . Иногда они могут быть дополнены и скорректированы по реалиям изваяний .

Самым многочисленным типом построек рассматриваемой группы являются ком плексы без внешних и внутренних сооруже ний (23 объекта ). В 47 рядом стоящих сооружениях на внутренней площади зачи щена столбовая ямка . Еще в 11 оградках ей соответствует жертвенная ямка . Для таких оградок редки ящички .

Рядом стоящие постройки с изваяниями датируются в пределах 2-й половины V – середины VIII в. Почти в каждой оградке найдена столбовая ямка, редко сочетающая- ся с ящичком (тип 30) или жертвенной ямкой (тип 29, 33). «Нетипичная» ориентировка изваяний (тип 31–33) отмечает объекты кызыл-ташского этапа. Отдельно отметим оградку № 5 памятника Кишнег-Атудар. С западной стороны постройки была установлена стела, а внутри произведено захоронение лошади (тип 31) [Худяков и др., 2001. С. 468–469, рис. 2]. Оградки с изваяниями и балбалами сооружались с VI по X в. В 9 сооружениях (тип 34) отсутствовали внутренние конструкции; в остальных выявлены столбовые ямки (тип 35–38), в одном случае в сочетании с ящичком (тип 36).

По реалиям изваяний время постройки комплексов рядом стоящих сооружений с изваяниями и балбалами , валом и рвом со ответствует 2- й половине VII – 1- й половине VIII в .

Четырехугольных смежных оградок ( тип 39–48) насчитывается 36 (11,5 %) объектов . В основном они датируются 2- й половиной V – 1- й половиной VI в . Из указанного чис ла комплексов преобладали оградки без внешних и внутренних конструкций (10 объектов ), со столбовой ямкой (8). В смеж ных постройках не выявлено ни одного слу чая сочетания столбовой и жертвенной ям ки . Треть объектов сопровождали изваяния ( среди них не встречено ни одного скульп турного ) и балбалы . В одной оградке изуче но захоронение лошади ( тип 46). Чаще , чем в четырехугольных оградках другой плани ровки , в смежных постройках встречены ящички .

Округлые оградки делятся на одиночные и рядом стоящие . Пока они изучены только в Центральном и Северном Алтае . Интерес ны одиночные объекты с нетипичной ори ентировкой изваяний и балбалов и захоро нением лошади ( тип 49), а также одиночные оградки с восточной ориентировкой извая ния и без сооружений внутри ( тип 50). В округлых рядом стоящих оградках с не типичной ориентировкой изваяний и балба - лов внутренние объекты либо отсутствуют ( тип 51), либо выявлены захоронения лоша дей ( тип 52). Тип 55 образует одиночная округлая оградка с изваянием , без внутрен них сооружений . Округлые рядом стоящие оградки без изваяний и балбалов пред ставлены типом 54 ( с захоронением лоша ди внутри ) и типом 55 ( без внутренних объ ектов ).

Для округлых оградок не свойственны скульптурные изваяния . Стелы и балбалы чаще всего установлены с западной , или се верной стороны . В 11 оградках произведены захоронения лошадей .

Представленная систематизация риту альных сооружений позволяет не только указать время бытования разных типов со оружений , но и определить основные тен денции и направления развития ритуальной традиции в тюркской культуре . Определен ные показатели характерны для периода ее формирования (2- я половина V – 1- я поло вина VI в ., кызыл - ташский этап ) [ Шелепова , 2008. C. 232]. Вероятно , только на указан ном этапе возводились округлые оградки , в основном рядом стоящие , реже – одиноч ные . В сооружениях не выявлены ящички , жертвенные и столбовые ямки . Время быто вания таких комплексов ограничено середи ной VI в .

Смежные четырехугольные оградки , вероятно , представляли другую , но парал лельную первой традицию , « активный » пе риод развития которой относится ко 2- й по ловине V – 1- й половине VI в .

Захоронения лошадей изучены на 14 объектах ( или 5,1 % от генеральной сово купности ). Большинство из них локализова ны в Центральном Алтае , остальные – в Се верном и Северо - Западном . На памятнике Кара - Коба -I лошади захоронены в ямах внутри округлых оградок . Положение жи вотных в целом стандартно для тюркской обрядности : на животе , с подогнутыми ко нечностями . Балбалы или стелы возле таких оградок установлены с северо - запада . Ори ентация и положение животных , захоронен ных в подквадратных оградках , различны . На памятнике Мендур - Соккон -I лошадь уложена на спину [ Соёнов , Эбель , 1997], что также не свойственно для подкурганных захоронений [ Кубарев , 2005 б . C. 19, 139].

Отметим, что для тюркского погребального ритуала типичны как кенотафы, так и отдельные конские захоронения. Возле одного из курганов с захоронением лошади (Балык-Соок-I, курган № 23) с запада прослежен ряд балбалов. Датирован объект 2-й половиной VII – 1-й половиной VIII в. [Кубарев, 2005б. С. 383. Табл. 144]. Аналогии алтайскому обряду конских захоронений в оградках прослежены пока только на территории Кыргызстана [Табалдиев, 1996. С. 73– 74. Рис. 34], входившего в ареал распро- странения тюркской культуры. Данные материалы неоднократно анализировались. Отметим только, что в одной из оградок с двух сторон лошади лежало по одному стремени восьмерковидной формы, что является еще одним подтверждением появления тюркских памятников на Тянь-Шане не ранее VI в. [Тишкин, 2007. С. 194].

Ранние памятники отличаются также « нетипичной » ориентировкой изваяний и балбалов . Это западное , северное , северо - за падное , реже южное направления ( см . оград ки на могильниках Яломан -II, Кара - Коба -I, Булан - Кобы -IV, Кок - Паш , Большой Курма - нак -II). Одновременно известны комплексы с восточной ориентировкой .

Скульптурные изваяния у комплексов 2- й половины V – 1- й половины VI в . отсут ствуют , но иногда стелы имеют следы соот ветствующей обработки ( см . Г - образную форму изваяний и балбалов на памят нике Яломан -II) [ Горбунов , Тишкин , 2007. С . 119–120]. Существует мнение , что необ работанные камни ставились у более ранних оградок , и лишь позже утвердилась тради ция установки антропоморфных скульптур [ Худяков , 1998. С . 45]. Вместе с тем согла симся с Д . Г . Савиновым в том , что генезис тюркских изваяний был «… индивидуаль - ным в разных районах их распространения » [ Кляшторный , Савинов , 2005. С . 238].

Для указанного периода еще не свойст венны памятники с валом и рвом . Изваяния возле оградок из Актру и Макажана могут датироваться в интервале 2- й половины V – середины VIII в ., на что указывают гладкие бляшки квадратной формы без прорезей , отсутствующие на поясах подвесные ре мешки [ Кубарев , 1984. Табл . XIX; XXX]. Одновременно показанные на скульптурах мечи с прямоугольным перекрестием уточ няют датировку комплексов , ограничивая ее верхний хронологический предел 2- й поло виной VII в . 5 Таким образом , наиболее ве роятная датировка указанных памятников – 2- я половина VI – 1- я половина VIII в . В Монголии один из самых ранних ком плексов датирован 581 г . Там же ранее сере дины VI в . не известны реалистичные скульптуры [ Войтов , 1996. С . 23, 30, 31, 110].

Ящички выявлены только в четырех угольных оградках , одиночных или смеж ных (33 объекта или 11,2 % от генеральной выборки ). В ящичках 18 оградок обнаруже ны датирующие материалы , в основном предметы вооружения и снаряжения верхо вого коня , характерные для 2- й половины V – 1- й половины VI в . Остальные объекты относятся к последующим этапам развития тюркской культуры . По накладке лука из насыпи 2- й половиной VII – 1- й половиной VIII в . датируется оградка № 69 ( с ящичком ) некрополя Кара - Коба -I [ Горбунов , 2006. С . 120].

Рассмотрение специфики оградок 2- й по ловины V – 1- й половины VI в . неизбежно затрагивает проблему генезиса ритуальной практики в тюркской культуре . Вполне обосновано предположение об участии в тюркском культурогенезе булан - кобинского компонента [ Худяков , 1999; Тишкин , 2007. С . 194–195]. К примеру , обряд захоронения лошадей в округлых оградках близок обряду конских захоронений в ритуальных курга нах « булан - кобинцев » [ Матренин , Шелепо ва , 2007]. С небольшими ящичками с веща ми в тюркских оградках можно сопоставить « миниатюрные кенотафы » булан - кобинской культуры [ Матренин , Сарафанов , 2006]. До кудыргинского этапа тюрки Алтая продол жали использовать многие предметы веще вого комплекса « булан - кобинцев » [ Тишкин , 2007. С . 5–6]. Инфильтрация местных тра диций могла отразиться на ориентации час ти изваяний и балбалов у ранних оградок . Например , вертикальные камни « булан - кобинцами » устанавливались с востока , се вера и запада курганов [ Матренин , Шелепо ва , 2007]. Обозначенные предположения дополнительно подкрепляются нахождени ем ранних оградок вблизи курганов булан - кобинской культуры ( Булан - Кобы -IV, Яло - ман -II, Белый Бом -II).

По ряду общих показателей объединяются памятники 2-й половины VI – 1-й половины VIII в. (кудыргинский и катандинский этапы). На указанных этапах возводились четырехугольные оградки одиночной или рядом стоящей планировки. Не известно смежных построек, оградок округлой формы. Изваяния и балбалы установлены с восточной стороны оградок. Такая ориентация «закрепляется» и начинает доминировать примерно с VII в., маркируя благоприятное для тюрок направление. Примерно с этого же времени распространяются скульптурные изваяния. Почти во всех случаях (за исключением оградки № I памятника Талду-ра-I) рядом с такими изваяниями отмечены балбалы. Отнесенные к обозначенному времени памятники с валом и рвом пока изучены на территории Юго-Восточного Алтая. На данных этапах отмечено меньше оградок с ящичками, особенно в сравнении с предшествующим этапом. Это датированная VI–VII вв. оградка № 6 памятника Кызыл-Шин, а также оградка из Малталу (датирована по реалиям изваяния) и Кара-Коба-I (оградки № 68 и 69), сооруженные в VII– VIII вв.

Следующий этап развития тюркской культуры соотносится с концом VIII в ., ко гда произошли существенные политические изменения в Центрально - Азиатском регио не , соответствующие выделенным туэктин - скому (2- я половина VIII – 1- я половина IX в .) и курайскому (2- я половина IX – 1- я половина X в .) этапам тюркской культуры . Позднее середины VIII в . на Алтае не со оружались оградки с валом и рвом . В IX – 1- й половине X в . возводились постройки без изваяний и балбалов . Во многих оград ках отсутствовали внутренние сооружения . При общем уменьшении количества объек тов [ Могильников , 1995. С . 144; 1997] тра диция ритуального строительства не преры вается даже в X в . Отдельные группы тюркских племен продолжали проживать в Горном Алтае , хотя часть из них пересели лась на лесостепную территорию [ Тишкин , 2007. С . 199]. Согласно результатам радио углеродного анализа в период господства на Алтае Кыргызского каганата построена одна из оградок памятника Дъер - Тебе [ Кубарев , Орлова , 2006]. Полученная на этом ком плексе дата (945 ± 27 лет ) согласуется с по следним известием о тюрках в китайских хрониках – 941 г . [ Войтов , 1996. C. 70].

Следует также отметить , что наиболее устойчивым показателем для комплексов всех этапов была столбовая ямка ( отмечена более чем в 40 % оградок ). Этот признак характеризует большинство оградок разных территорий , в том числе тюркские мемориа лы Монголии [ Там же . Рис . 31, 48, 54].

Проблема функционального назначения ритуальных сооружений тюрок уже долгое время является предметом напряженных споров и дискуссий. Версия «поминального» назначения оградок принята большинст- вом исследователей. Последовательным сторонником данной концепции является В. Д. Кубарев [1984; 2001], хотя в отдельных статьях он замечает, что для ее обоснования требуется привлечение массового материала [Кубарев, Цэвээндорж, 2002. С. 90]. Большое число оградок по отношению к другим археологическим памятникам тюрок В. Д. Кубарев объясняет длительностью традиции их сооружения (V–X вв.), сезонной периодичностью проведения обрядов божествам и предкам. В обобщающей статье 2001 г. предложено еще одно объяснение: в них производились жертвоприношения домашних животных тюркским божествам. Реконструкция В. Д. Кубарева одними учеными была принята (см.: [Ермоленко, 2004; Костюков, 2005] и др.), у других вызвала обоснованные возражения (см.: [Войтов, 1996; Худяков, 2002] и др.). Так, В. Е. Войтов [1996. С. 114–115] усомнился в сжигании постройки, так как в оградках отсутствует большое количество обугленного дерева, значительная прокаленность почвы и плит. Ю. С. Худяков отметил, что тризна производилась как во время строительства оградки, так и после его завершения, но до перекрытия оградки насыпью [Худяков, Ким, 1999. С. 29]; поминки производились многократно [Борисенко, Худяков, 2001. С. 148]. Оградка выполняла функцию ограждающего пространства «…для поминального подношения умершему» [Худяков, 1985. С. 177].

Согласно Л . Р . Кызласову , в оградке от правлялись жертвоприношения [1960. С . 62]. Ящички или ямки с золой , костями , ке рамикой внутри оградок Я . А . Шер интер претировал как « жертвенные места », « алта ри » [1966. С . 20]. К святилищам отнес оградки А . С . Васютин [1983. С . 11].

Другая группа исследователей считала оградки местами погребений . По мнению А . С . Суразакова , в оградках совершался обряд трупосожжения по типу воздушных захоронений [1993. С . 51].

Компромиссные мнения выработаны представителями еще одного направления. В. А. Могильников полагал, что на раннем этапе «…часть оградок служила не только поминальными сооружениями, но и местами погребения» [1992. С. 176; 1994. С. 111–112, 143; 1995. С. 145; 1997]. Ряд кольцевых и подквадратных объектов памятника Кара-Коба-I В. А. Могильников считал кенотафа- ми [1992. С. 184–185. Рис. 13, 14; 1994. С. 95]. Захоронение коня в оградке являлось проявлением обряда снабжения погребенного инвентарем [Могильников, 1992. С. 185; 1997]. Ю. И. Трифонов считал тюркские оградки поминально-погребальными сооружениями и относил их появление, наряду с обрядом погребения человека с конем, к VI в. [1973. С. 355–356, 364].

В итоге сформулирован , важный , на наш взгляд , вывод : на раннем этапе оградки яв лялись как « поминальниками », так и погре бениями [ Могильников , 1992. С . 186].

Обращаясь к письменным материалам , необходимо указать , что повествующие об обычае похорон у тюрок источники состав лены во 2- й половине VI – 1- й половине VII в ., т . е . в период существования I Тюрк ского каганата [ Войтов , 1996. С . 80; Ермо ленко , 2004. С . 48]. Речь в них идет о со жжении умершего вместе с его вещами ( Чжоу - шу ) или лошадью ( Суй - шу ) и после дующем закапывании пепла в могильной яме [ Бичурин , 1950. C. 230; Лю Маоцай , 2002. С . 21, 23, 41, 68, 71]. Привлекать эти данные для определения назначения оградок следует с оговорками . Некоторые хроники ( к примеру , Суй шу ) носили явно компиля тивный характер и дошли до нас в более поздней по сравнению со временем созда ния редакции [ Ермоленко , 2004. С . 49; Кляшторный , Савинов , 2005. С . 198]. Еще важнее то , что в них отражены наблюдения китайцев над обрядом похорон тюркской « знати » [ Гумилев , 2003]. Скорее всего , именно в этой среде практиковался обряд сожжения ( другой вопрос – длительность бытования этой традиции ). На основе хро ники « Суй шу » исследователями , по мне нию Л . Н . Ермоленко , осуществлена произ вольная аналогия между « помещением », « портретом » умершего , « камнями » и кон кретными археологическими объектами : оградкой , изваянием и балбалами [2004. С . 48–49; 2006. С . 76]. Но в целом такая экс траполяция подтверждается археологиче скими исследованиями орхонских памятни ков и « рядовых » оградок . По основным показателям архитектуры и планиграфии последние можно рассматривать в качестве уменьшенных копий мемориалов « знати » [ Кубарев , Цэвээндорж , 2002. С . 85].

Выяснение назначения анализируемых комплексов неизбежно связано с их соотношением с тюркскими курганами. В этом плане неоцененным источником информации являются планиграфия оградок и их картирование [Шелепова, 2009а]. Выше указывалось, что курганы и оградки, как правило, друг с другом не связаны [Кубарев, 2005б. Табл. 47, 57, 120, 147]. В то же время интерес представляют расположенные возле тюркских курганов сооружения, имеющие вид округлых выкладок. При их обследовании найдены следы кострищ, углей, кальцинированные кости животных. Такие «поминальники» изучены на многих некрополях Алтая (Бар-Бургазы-II, курган № 9, Бар-Бургазы-III, курган № 7, Джолин-I, курган № 9, Джолин-III, курганы № 1 и 2, Талдуа-ир-I, курган № 6, Юстыд-I, курган № 8, Юс-тыд-XII, курган № 28, Курай-II, курганы № 1 и 6, Курай-IV, курганы № 1–3) [Евтю-хова, Киселев, 1941. С. 93; Кубарев, 2005б. С. 16, табл. 25], Тувы и Северо-Западной Монголии [Длужневская, 2000. C. 178, 180. Рис. I].

Кроме того , возле тюркских курганов найдены стелы , изваяния и « балбалы » ( Ак - Кообы , Узунтал -VIII, Кара - Коба -I, курган № 47, Уландрык -III, курган № 2, Балык - Соок -I, курган № 23 и др .) [ Кубарев , 1987. Табл . LVI; Кубарев , Кубарев , 1995. С . 110– 111; Кубарев , 2005 б . C. 139, 375, 383. Табл . 87, 144].

Не правомерно все оградки считать по минальными сооружениями . Предлагаем рассматривать их в качестве своеобразных поминальных кенотафов , заключавших в себе двойное предназначение . Их характе ризует отсутствие погребальной камеры и предназначенного для нее места . « Поми нальная » и жертвенная стороны обряда от ражены в фиксируемых при раскопках кос тях животных , вещах , находимых сразу в насыпи , на уровне погребенной почвы или в специальных жертвенных ямках или ящичках .

Одновременно , с теоретической точки зрения , нормы собственно кенотафных по гребений соблюдены в оградке № 109 из Кара - Коба -I и оградках № 1 и 2 из памятни ка Мендур - Соккон . Подобные кенотафы , вероятно , существовали весьма непродол жительный период , а традиция их устройст ва отражает участие в тюркском культуро - генезе местного населения .

Выявленное типологическое разнообразие оградок можно объяснить с позиции социальной и профессиональной стратифика- ции тюркского общества. Еще Ю. И. Трифонов подчеркивал, что «…отличия, существующие между разными видами поминальных сооружений тугю (оградки рядовых воинов, каганские храмы и т. п.), являются в большинстве случаев отличиями не принципиально типологическими», а «…отличиями конструктивно-архитектурными, связанными с социально-общественным или имущественным положением умершего» [1973. С. 371]. В русле таких объяснений должна производиться градация оградок с изваяниями. К примеру, Ю. С. Худяков [1998. С. 47] считает, что изваяния без оружия посвящены представителям чиновничества, а с оружием – военачальникам и воинам. Еще ранее эта точка зрения высказана Я. А. Шером. Исследователь пришел к выводу, что изваяниям с оружием и сосудом чаще всего соответствует установка балбалов [Шер, 1966. С. 56, 59]. Меньше балбалов зафиксировано возле изваяний, на которых смоделирована только голова и еще реже – изваяний с сосудом.

Произведенная нами корреляция в целом подтвердила выводы Я . А . Шера . Из 18 пол нофигурных изваяний , найденных возле раскопанных оградок на Алтае , у 12 зафик сированы балбалы . Из этой группы выделя ется 10 скульптур , на которых изображено оружие . Отметим также , что у одиночных оградок скульптурно выполненные изваяния всегда сочетаются с балбалами .

Важным источником для социальных ре конструкций является « тематика » изваяний . Как известно , показателем « отличия » было наличие наборных поясов . Они отмечены нами у 17 изваяний возле раскопанных ог радок . Сложно говорить о социальной зна чимости других элементов ритуальных ком плексов . Как известно , вещественные материалы найдены в оградках , не выде лявшихся архитектурными особенностями или большими размерами и не имевших скульптурных изваяний . Они представлены предметами вооружения и экипировки вои на , снаряжения верхового коня ( удила , стремена , детали украшений узды ), деталя ми наборного пояса ( бляхи , наконечники ремней ). Часто один комплект составляют предметы вооружения и поясные детали .

Подводя итоги проведенной работы, следует сказать, что предпринятая классификация и типология тюркских ритуальных комплексов позволила более конкретно обо- значить преобладание того или иного типа ритуальных сооружений на определенном этапе развития тюркской культуры, скорректировать представление о периодах формирования и развития ритуальной практики. Предложенная версия о назначении оградок носит предварительный характер, позволяя, однако, объяснить типологическое разнообразие комплексов.

RITUAL FANCES OF TURK CULTURE OF ALTAI: SYSTEMATIZATION AND INTERPRETATION