Систематизация перспективных моделей пространственного развития Российской Федерации

Автор: Напольских Дмитрий Леонидович, Фурин Александр Геннадьевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Объектом настоящего исследования являются теоретико-методологические основы формирования моделей пространственного развития российских регионов. Цель работы заключается в систематизации подобных перспективных моделей, расширяющих методологический потенциал оптимального размещения кластерных инициатив в экономическом пространстве страны. В ходе анализа определены ключевые тенденции и возможности реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации. Выделены «полюсы» данного процесса, обобщены главные факторы неравномерности структуры расселения и расположения производительных сил на территории государства. Детально представлены три базовые модели пространственного развития: полицентрическая, равномерно-иерархическая и кластерно-сетевая. Автор выдвигает положение о рассмотрении формирования в российских регионах промышленных кластеров в качестве фактора трансформации экономического пространства. Изучены значимые социально-экономические эффекты реализации кластерно-сетевой модели пространственного развития России.

Система расселения, агломерации, кластеры, пространственное развитие, экономическое пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/149132690

IDR: 149132690 | УДК: 332.1(470+571) | DOI: 10.24158/tipor.2018.10.8

Текст научной статьи Систематизация перспективных моделей пространственного развития Российской Федерации

Введение . На сегодняшний день научный поиск дополнительных точек роста эффективности процессов инновационного развития российской экономики находится на региональном уровне. Федеральным законом № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» закреплен порядок разработки Стратегии пространственного развития [2]. В рамках подготовки данного принципиально нового для страны стратегического документа сочетаются подходы инновационного и территориального планирования. В проекте Стратегии закреплены следующие положения пространственного развития России: перспективная экономическая специализация отдельных территорий субъектов РФ в межрегиональном разделении труда; прогноз комплексного развития транспортной, инновационной и социальной инфраструктуры при перспективной экономической специализации отдельных территорий российских регионов; перечень планируемых территорий опережающего социально-экономического развития на основе размещения национальных технологических платформ.

При этом для современного пространственного развития регионов России характерны тенденции ослабления внутренних экономических связей и снижения интегрирующей роли террито- риально-производственных комплексов, сформированных в рамках предыдущей модели экономического районирования территории страны. Сохранение данных процессов оказывает негативное влияние на результативность стратегий социально-экономического развития субъектов РФ и актуализирует научную задачу совершенствования теоретико-методологических подходов к пространственному развитию регионов на основе формирования кластеров в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Факторы и тенденции пространственного развития России . Современную систему пространственного развития Российской Федерации образуют системы расселения [3], разделенные на шесть иерархических уровней (таблица 1). В число центров шестого (общероссийского) уровня расселения входят следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Казань, Уфа, Самара, Пермь, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск, Владивосток [4]. Изменения структуры агломераций на территории России и системы расселения в целом за первые полтора десятилетия XXI столетия характеризуются процессами поляризации и усилением пространственной неравномерности расселения и размещения производительных сил.

Таблица 1 – Иерархические уровни системы расселения в РФ [5]

|

Иерархический уровень |

Административное деление (муниципальные образования и т. д.) |

Географическое деление (населенные пункты) |

|

Первый (поселенческий) |

Городские округи, городские и сельские поселения |

Деревни, села, станицы, поселки городского типа, города и т. д. |

|

Второй (районный) |

Муниципальные районы |

Агломерации городских и сельских населенных пунктов в границах одного района |

|

Третий (межрайонный) |

Часть территории субъекта РФ |

Агломерации городских и сельских населенных пунктов на территории нескольких районов |

|

Четвертый (региональный) |

Субъект РФ |

Территории преимущественного расселения и агломерации в границах субъекта РФ |

|

Пятый (межрегиональный) |

Федеральные округи |

Территории преимущественного расселения и агломерации в нескольких субъектах РФ |

|

Шестой (национальный) |

Российская Федерация (соседние федеральные округи) |

Крупнейшие агломерации мегаполисов |

В проекте Стратегии пространственного развития РФ на период до 2030 г. в качестве первого «полюса», формирующего пространственную неравномерность развития страны, рассматривается Московская агломерация (Московский столичный регион), расположенная на территории двух субъектов РФ: города федерального значения Москвы и Московской области. За анализируемый период 2000–2016 гг. население этой агломерации увеличилось более чем на 3,5 млн чел. и на сегодняшний день превышает 12,00 % общей численности граждан государства. Следует подчеркнуть, что Московская агломерация по площади составляет всего 0,27 % от общей территории Российской Федерации [6].

В качестве противоположного «полюса», формирующего пространственную неравномерность развития России, рассматриваются «внеагломерационные территории», площадь которых превышает 96 % всего государства. Динамика расселения здесь характеризуется следующими тенденциями: численность населения за анализируемый период 2000–2016 гг. уменьшилась на 8 млн чел. (снижение с 48 до 43 % от общей численности населения РФ), плотность населения также сократилась с 4,0 до 3,5 чел./км2. На сегодняшний день количество жителей второго пространственного «полюса» составляет приблизительно 63 млн чел. [7].

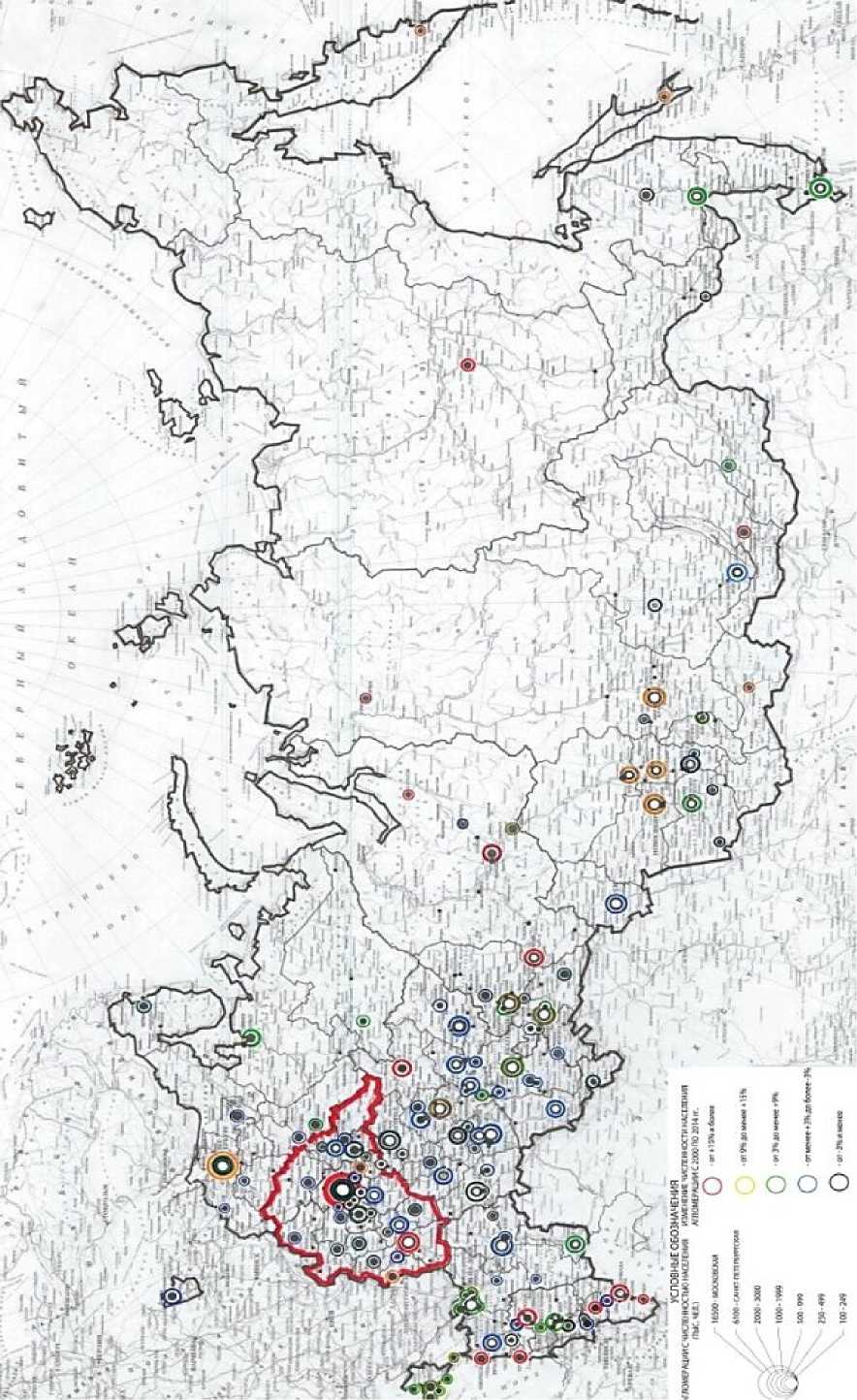

Пространственная структура агломераций в Российской Федерации на 2014 г. представлена на рисунке 1. Сегодня отмечается сохранение данной структуры расселения и размещения производительных сил.

На основании анализа пространственного расположения агломераций в Российской Федерации можно сделать вывод о высокой степени неравномерности структуры расселения и расположения производительных сил на территории страны, что проявляется в следующем:

-

– прослеживается четкое разделение государства на две неравные части: западную европейскую (23 % территории, 5 федеральных округов) и восточную азиатскую (77 %, 3 округа);

-

– в европейской части РФ находятся 87 агломераций, в которых живут свыше 65 млн чел., что составляет около 45 % совокупного населения России;

-

– в азиатской части размещаются 37 агломераций, в них проживает более 20 млн чел., что составляет около 14 % населения [8].

Расположенные на территории России агломерации систематизированы в таблице 2 в зависимости от численности населения.

Рисунок 1 - Агломерации в РФ в 2014 г. [9]

Таблица 2 – Систематизация расположенных на территории России агломераций

|

Численность населения в агломерации, тыс. чел. |

Количество агломераций на территории РФ |

Суммарное число жителей в агломерациях, млн чел. |

|

Более 1000 |

17 |

Более 44 |

|

От 500 до 100 |

28 |

Более 19 |

|

От 250 до 500 |

45 |

Более 15 |

|

От 100 до 250 |

34 |

Более 5 |

Сохранение выявленных тенденций пространственного развития России в долгосрочной перспективе представляет угрозу территориальной целостности и национальной безопасности. В целях преодоления данных негативных перспектив, рассматриваемых в рамках инерционного сценария пространственного развития, в федеральном законе № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в РФ» закреплена разработка Стратегии пространственного развития РФ.

Модели пространственного развития Российской Федерации . В ходе исследования проанализированы перспективные модели реализации стратегии пространственного развития страны [10], в том числе:

-

1) полицентрическая модель , основанная на формировании и приоритетном развитии поляризованного каркаса системы расселения на базе крупнейших агломераций;

-

2) равномерно-иерархическая модель , основанная на создании равномерно распределенной по территории страны полосы расселения, структурированной на шесть иерархических уровней в зависимости от масштаба центра расселения;

-

3) кластерно-сетевая модель, базирующаяся на приоритетной трансформации существующих и потенциальных урбанизированных территорий в надагломерационную структуру расселения на основе сетевых кластеров.

Проведен сравнительный анализ обозначенных моделей, на основе которого получены следующие выводы. Полицентрическая модель пространственного развития преимущественно ориентирована на приоритетное усиление точечных и линейных элементов каркаса экономического пространства страны, формируемого системами расселения шестого (национального) иерархического уровня. К недостаткам данной модели относятся высокие риски депопуляции и социально-экономической деградации площадей, составляющих более 90 % исторически заселенной и хозяйственно освоенной территории России [11].

Равномерно-иерархическая модель ориентирована на минимизацию территориальных диспропорций социально-экономического развития и качества жизни населения, преодоление разрывов экономического пространства страны. К недостаткам относятся необходимость масштабных капиталовложений и риски смещения приоритетов инвестиционной и инфраструктурной политики в сторону развития неурбанизированных территорий, что может существенно снизить темпы прогрессирования высокотехнологичного промышленного производства, традиционно тяготеющего к урбанизированным агломерациям [12].

Кластерно-сетевая модель, по нашему мнению, является наиболее соответствующей стоящим перед Россией глобальным вызовам, представляя собой проект новой территориальной структуры страны, способной сохранить единство экономического и культурного пространства. Преимуществом такой модели выступает формирование взаимосвязанной сети инновационных кластеров (мультикластеров), интегрирующих на межрегиональном уровне промышленное производство как в традиционных секторах экономики, так и в высокотехнологичных. Организация сети инновационных кластеров приведет к стимулированию внутреннего спроса на инновации и развитию человеческого капитала, что в свою очередь окажет благоприятное внешнее воздействие на экономику регионов в целом и создаст предпосылки развития неурбанизированных территорий. К ограничениям реализации кластерно-сетевой модели относятся требования вложения значительных объемов инвестиций в инфраструктуру сети кластеров, увеличения эффективности внедрения инноваций в реальный сектор экономики, повышения степени институционального развития и качества управленческих решений на региональном уровне [13].

Далее рассмотрены предполагаемые эффекты реализации кластерно-сетевой модели. Предлагаемая стратегия пространственного развития России на основе сети кластеров направлена на решение следующих задач в рамках оптимизации структуры экономического пространства страны:

-

– преодоление инерции и негативных тенденций существующей структуры агломерации населения и производительных сил на основе реализации «надагломерационных» социальноэкономических эффектов, достигаемых за счет комплексной пространственной интеграции территорий соседних агломераций в рамках сети кластеров;

-

– формирование в европейской и азиатской частях России 15 центров межрегиональной интеграции и кластеризации высокотехнологичного производства с экономическим потенциалом, сопоставимым с отдельными государствами и макрорегионами Европейского союза;

-

– минимизация разрывов экономического пространства страны, снижение уровня дифференциации социально-экономического развития урбанизированных и неурбанизированных территорий.

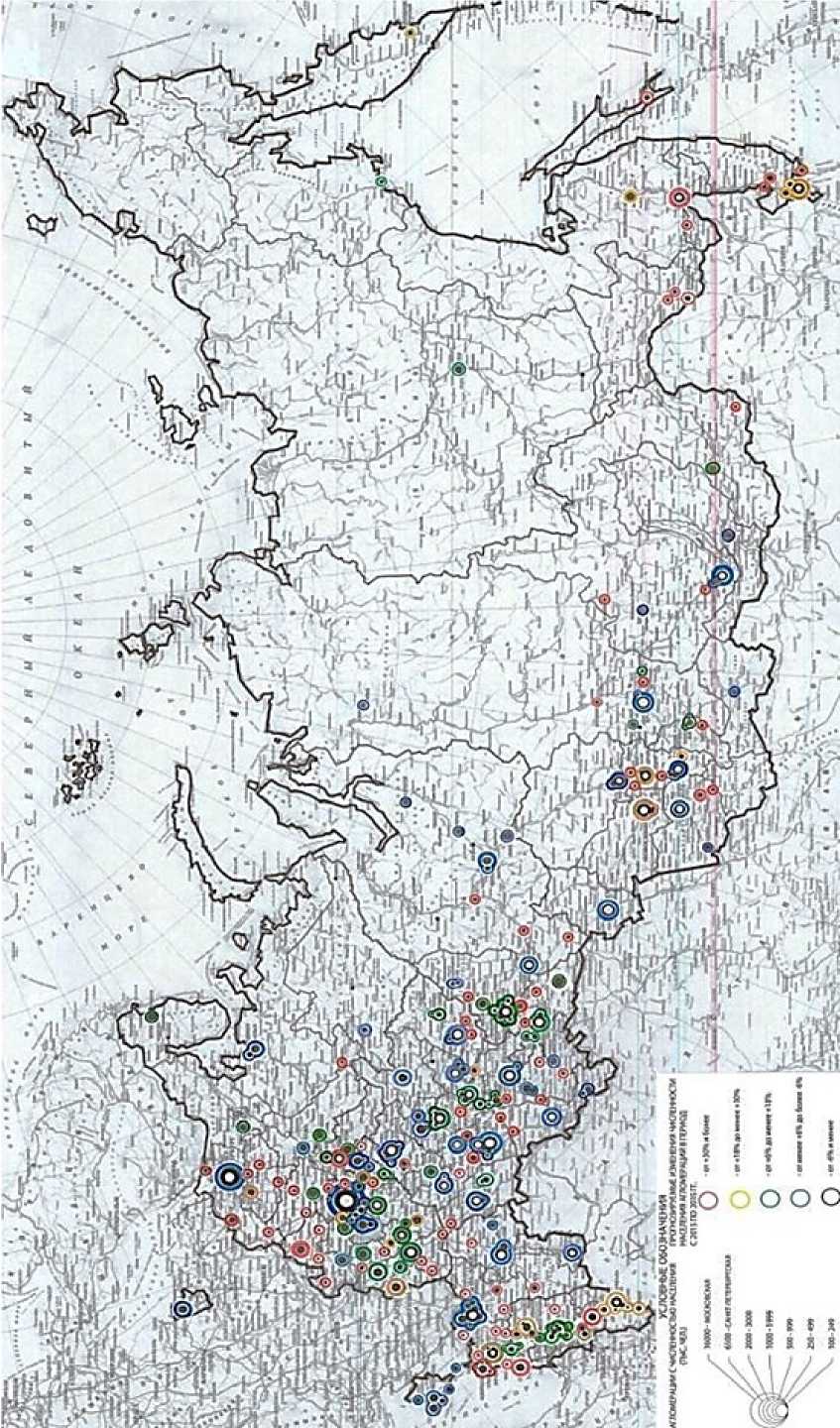

Прогноз пространственного развития страны на основе кластерно-сетевой модели представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Развитие экономического пространства страны на основе кластерно-сетевой модели, прогноз на 2030 г.

Выводы . Реализация рассмотренной кластерно-сетевой модели пространственного развития России в потенциале может иметь следующие социально-экономические эффекты. Совокупная площадь сети кластеров составит более 2 млн км2, что соответствует примерно 12–15 % общей площади территории страны и 30–35 % основной полосы расселения. В качестве базового положительного эффекта ожидается качественная трансформация структуры агломераций, а именно:

-

– в рамках сети кластеров площадь урбанизированной территории агломераций составит до 1 млн км2, при этом площадь неурбанизированных зон, получающих внешние эффекты кластерного развития, возрастет до 1,5 млн км2;

-

– общая численность населения в рамках сети кластеров составит до 100 млн чел., при этом на долю проживающих в агломерациях в рамках сети кластеров будет приходиться до 75 млн;

-

– в результате формирования в рамках сети кластеров новых агломераций (преимущественно с численностью населения до 250 тыс. чел.) количество агломераций с численностью до 1 млн увеличится более чем в 1,5 раза (общая численность населения в них достигнет 65 млн чел.);

-

– ожидается стабилизация Московской агломерации (Московского столичного региона) на уровне 18 млн жителей;

-

– общая численность населения в агломерациях с количеством жителей более 1 млн составит около 30 млн чел.;

-

– общее число проживающих на неурбанизированных территориях Российской Федерации будет равняться приблизительно 50 млн чел. в основном за счет локализации таких территорий в рамках сети кластеров, где численность населения неурбанизированных зон составит до 25 млн чел.

Таким образом, на базе анализа стратегических альтернатив пространственного развития РФ сделан вывод об оптимальности реализации кластерно-сетевой модели трансформации экономического пространства. В данном случае пространственную основу развития территории России формирует сеть кластеров, интегрирующая соседние урбанизированные территории или группы менее компактно расположенных агломераций. Рассматриваемые кластеры интегрируют производство, а также объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры двух и более соседних субъектов РФ. При этом каждый кластер рассматривается как потенциальная основа создания макрорегиона.

Кластерно-сетевая модель предполагает активизацию горизонтальных коммуникаций, развитие инфраструктуры и институциональной среды в целях интеграции рынков капитала, инвестиций и труда, оптимизации товарных и информационных потоков, повышения эффективности бюджетных, налоговых и тарифных механизмов регулирования экономики. Сетевая структура кластеров формирует новый тип пространственного каркаса расселения страны, при этом подразумевается, что не вошедшие в состав кластеров территории получат предпосылки к социально-экономическому развитию за счет организации устойчивых транспортно-коммуникационных связей между кластерами.

Ссылки и примечания:

-

1. Работа выполнена в рамках гранта президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых № МК-1479.2017.6.

-

2. О стратегическом планировании в РФ [Электронный ресурс] : федер. закон № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

-

3. Волчкова И.В., Минаев Н.Н. Теория и практика управления развитием агломераций : монография. Томск, 2014. 234 с. ; Demographia World Urban Areas (Built-Up Urban Areas or Urban Agglomerations) [Электронный ресурс]. 14th annual ed. 2018. April. URL: http://www.demographia.com/db-worldua.pdf (дата обращения: 01.10.2018).

-

4. Козлова О.А., Макарова М.Н. Научно-методические вопросы мониторинга пространственной локализации социально-трудовых систем. Екатеринбург, 2014. 128 с. ; Перцик Е.Н. Крупные городские агломерации: развитие, проблемы проектирования // Проблемы развития агломераций России. М., 2009. С. 34–46.

-

5. Таблицы в статье разработаны Д.Л. Напольских.

-

6. Гранберг А.Г. Пространственный аспект социально-экономического развития // К Программе социально-экономического развития России 2008–2016 : научный доклад. М., 2008. С. 166–172.

-

7. Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 г. [Электронный ресурс] : проект // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://econ-

omy.gov.ru/minec/documents/VostrebDocs (дата обращения: 01.10.2018).

-

8. Агломерационный фактор в контексте территориального развития регионов Дальнего Востока / О.А. Козлова, А.Г. Шеломенцев, Т.В. Терентьева, М.Н. Макарова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 10. С. 89–93.

-

9. Рисунки в статье взяты из следующего источника: Концепция ...

-

10. Волчкова И.В., Минаев Н.Н. Модели управления агломерациями: международный опыт и российская практика // Экономика и управление. 2013. № 11 (108). С. 53–57 ; Концепция … ; Нещадин А.А., Прилепин А.М. Городские агломерации как инструмент динамичного социально-экономического развития регионов России [Электронный ресурс] // Информационный сайт экспертных групп по работе над Стратегией-2020. 2011. URL: http://2020strategy.ru/g12/docu-ments/32581727.html (дата обращения: 01.10.2018).

-

11. Атаева А.Г., Уляева А.Г. Исследование факторов формирования и развития городских агломераций как направления усиления межтерриториального взаимодействия в регионе // Экономика и предпринимательство. 2015. № 12-1 (65-1). С. 369–373.

-

12. Перцик Е.Н. Указ. соч.

-

13. Артоболевский С.С. Меняю одну агломерацию на два кластера в разных экономических районах // Российское экспертное обозрение. 2007. № 4–5 (22). С. 11–13.

Список литературы Систематизация перспективных моделей пространственного развития Российской Федерации

- О стратегическом планировании в РФ [Электронный ресурс]: федер. закон № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Волчкова И.В., Минаев Н.Н. Теория и практика управления развитием агломераций: монография. Томск, 2014. 234 с.

- Demographia World Urban Areas (Built-Up Urban Areas or Urban Agglomerations) [Электронный ресурс]. 14th annual ed. 2018. April. URL: http://www.demographia.com/db-worldua.pdf (дата обращения: 01.10.2018).

- Козлова О.А., Макарова М.Н. Научно-методические вопросы мониторинга пространственной локализации социально-трудовых систем. Екатеринбург, 2014. 128 с.

- Перцик Е.Н. Крупные городские агломерации: развитие, проблемы проектирования // Проблемы развития агломераций России. М., 2009. С. 34-46.

- Гранберг А.Г. Пространственный аспект социально-экономического развития // К Программе социально-экономического развития России 2008-2016: научный доклад. М., 2008. С. 166-172.

- Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 г. [Электронный ресурс]: проект // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://economy.gov.ru/minec/documents/VostrebDocs (дата обращения: 01.10.2018).

- Агломерационный фактор в контексте территориального развития регионов Дальнего Востока / О.А. Козлова, А.Г. Шеломенцев, Т.В. Терентьева, М.Н. Макарова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 10. С. 89-93.

- Волчкова И.В., Минаев Н.Н. Модели управления агломерациями: международный опыт и российская практика // Экономика и управление. 2013. № 11 (108). С. 53-57.

- Нещадин А.А., Прилепин А.М. Городские агломерации как инструмент динамичного социально-экономического развития регионов России [Электронный ресурс] // Информационный сайт экспертных групп по работе над Стратегией-2020. 2011. URL: http://2020strategy.ru/g12/documents/32581727.html (дата обращения: 01.10.2018).

- Атаева А.Г., Уляева А.Г. Исследование факторов формирования и развития городских агломераций как направления усиления межтерриториального взаимодействия в регионе // Экономика и предпринимательство. 2015. № 12-1 (65-1). С. 369-373.

- Артоболевский С.С. Меняю одну агломерацию на два кластера в разных экономических районах // Российское экспертное обозрение. 2007. № 4-5 (22). С. 11-13.