Системно-синергетический подход к организации повышения квалификации преподавателей высшей школы

Автор: Романова Л.М., Гарифуллина Р.Р.

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 3 (64), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В статье поставлена проблема ориентированности повышения квалификации преподавателей вузов на принципы целостности, саморазвития и творческой направленности личности. Описано применение системного и синергетического подходов и особенности их интеграции. Цель исследования. Заключается в проектировании модели организации повышения квалификации преподавателей высшей школы на основе системно-синергетического подхода. Методология (материалы и методы). В работе использовались методы теоретического анализа и обобщения, анкетирования, педагогического моделирования, обработки эмпирических данных. Для выявления особенностей организации существующих программ повышения квалификации, существующих проблем и пожеланий по улучшению был проведен опрос преподавателей вуза, имеющих разный профиль читаемых дисциплин. Результаты. Представлено понимание системно-синергетического подхода в применении к повышению квалификации, проанализированы современные тренды организации повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в системе непрерывного профессионального образования. Показана схема индивидуальной образовательной траектории преподавателя высшей школы. Проведено анкетирование преподавателей вуза, которое показало большую долю неудовлетворенности в качестве программ повышения квалификации, связанную с формализмом, преобладанием внутриорганизационной модели, отсутствием или недостатком дополнительной психолого-педагогической подготовки (для преподавателей технического вуза), отсутствие обратной связи и др. На основе проведенного анализа теоретического материала и эмпирических данных разработана модель организации повышения квалификации преподавателей высшей школы с учетом принципов системно-синергетического подхода. Отмечено, что этот подход через призму принципов преемственности, интеграции, вариативности и модульности образовательных подсистем и ее элементов создает необходимые условия для выбора наиболее эффективного индивидуального образовательного маршрута в системе повышения квалификации преподавателя вуза.

Системно-синергетический подход, повышение квалификации, преподаватель высшей школы, саморазвитие, индивидуальная образовательная траектория

Короткий адрес: https://sciup.org/140312256

IDR: 140312256 | УДК: 378.091.398+378.12 | DOI: 10.24412/2076-8907-2025-364-47-56

Текст научной статьи Системно-синергетический подход к организации повышения квалификации преподавателей высшей школы

Введение. Современное высшее образование стоит перед необходимостью формирования адекватных ответов на трансформацию, которая происходит в обществе и в самой структуре системы профессионального образования. Важным фактором развития высшей школы в контексте меняющихся парадигм является личность и деятельность преподавателя вуза, актуализируется значение его подготовки и повышения квалификации. Преподаватель высшей школы (ПВШ) в определенной степени должен понимать те необходимые изменения, которые важны для его профессиональной деятельности, уметь управлять своим развитием, ориентируясь как на личные потребности, так и специфику всех элементов образовательного процесса. Система повышения квалификации должна создавать условия для развития профессиональных компетенций педагогов, гибко выстраивая необходимые индивидуальные образовательные траектории, учитывающие мотивационные аспекты деятельности, научнопредметные компетенции, навыки самоорганизации труда и т. п. Проект профессионального стандарта «Педагогический работник высшего образования», фиксируя обязательные наборы трудовых действий педагога, вносит в их перечень образовательный, научно-исследовательский, проектный и пр. функционал, а также действия, связанные с осуществлением воспитательной работы1. Разнообразие видов педагогической деятельности и ее итоговая нацеленность на определенный совокупный эффект требует, чтобы разработка и проведение программ повышения квалификации педагогов учитывали данную специфику. Ориентация на эти характеристики создает необходимость изучения особенностей проектирования процесса повышения квалификации преподавателей высшей школы на основе системносинергетического подхода.

Обзор литературы

В условиях развития общества, науки и технологий в сфере информатизации появились системный, кибернетический и синергетический подходы, изучающие процессы самоорганизации в управляемых системах, в том числе педагогических [1]. Системный подход является одним из распространенных общеметодологических подходов, используемых в научных исследованиях со второй половины XX века. Он требует понимания любого объекта исследования как сложного образования, состоящего из организованных и иерархичную структуру взаимозависимых элементов [2]. Сущность синергетического подхода заключается в изучении тех положений и принципов, которые позволяют определенным системам самоорганизо-вываться [3]. В. В. Лунев и др. отмечают важное значение синергетического подхода для анализа педагогических систем: его способность разрешать противоречие между существующим многообразием концепций, теорий, идей в педагогической практике и необходимостью систематизации и структуризации образовательного пространства [4]. Усиление значимости взаимовлияния между элементами сложных систем, обеспечивающего их функционирование и развитие, привело к интеграции указанных подходов. М. В. Волкова отмечает взаимосвязь двух рассматриваемых подходов, в которой один ориентирован на функционирование организованной целостности системы, а второй — на обеспечение ее саморазвития, ориентацию на возможности среды и каждого отдельного субъекта деятельности [5].

Педагогические (образовательные) системы представляют собой совокупность элементов, которые сами по себе являются неизменными, взаимодействуя и влияя друг на друга обеспечивают достижение цели по подготовке специалиста [6] являются сложными, открытыми и управляемыми. Им присущи все общесистемные свойства такие, как целостность (единство, определяющееся целенаправленностью), структурность (наличие различных элементов и отношений между ними), иерархичность (много-уровневость, обеспечивающая непрерывность и последовательность) [7; 8]. По мнению авторов предлагаемой статьи, системно-синергетический подход позволяет рассматривать объекты и явления как системы, то есть совокупность

(комплекс) взаимосвязанных элементов, обеспечивающих взаимовыгодное, полезное сотрудничество.

Синергетический процесс в педагогических системах отражает интегративные и интерактивные отношения между взаимосвязанными подсистемами (преподавание и учение, организация и самоорганизация, др.), приводящие к новообразованиям, повышению энергетического и творческого потенциала и обеспечивающие переход от развития к саморазвитию [9].

Объединение двух рассматриваемых подходов в один, системно-синергетический, позволяет проектировать сам процесс развития систем, то есть в качестве цели ставить накопление позитивных изменений и переход к качественно новому состоянию. Эта возможность также может распространяться и на педагогические системы, связанные с дополнительным профессиональным образованием: профессиональной переподготовкой и курсами повышения квалификации.

Основными положениями системносинергетического подхода образовательного процесса в системе непрерывного повышения квалификации являются синергия, взаимозависимость и личная автономия [10].

При этом главными принципами его реализации будут направленность на саморазвитие личности преподавателя высшей школы и гуманизация (субъект-субъектные отношения, взаимоуважение участников педагогического процесса, возможность выбора альтернативных способов освоения профессиональных компетенций и т. д.). Синергетический подход в системе повышения квалификации преподавателей высшей школы основывается на признании субъективности человеческого знания и интересов личности, являющихся имманентным потенциалом саморазвития личности [11; 12].

Одним из способов профессионального развития и саморазвития преподавателей вузов может служить построение индивидуальной образовательной траектории, включающей различные методы профессионально-педагогического самосовершенствования и формирования профессионально важных качеств личности.

Эта технология профессионального развития используется для разработки эффективной и структурированной программы, направлен- ной на достижение личного профессионального роста и мастерства преподавателя.

Автор считает, что для разработки индивидуальной образовательной траектории профессионального развития преподавателя нужно создать алгоритм, состоящий из следующих шагов: диагностика, анализ, оценка и самооценка своего мастерства и уровня профессионализма; составление индивидуального маршрута профессионального развития; рефлексивный анализ сформированных личностнопрофессиональных компетенций [13].

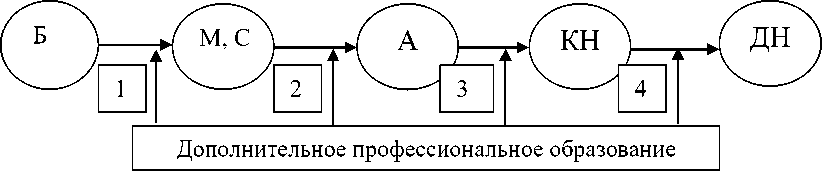

Структуру индивидуальной образовательной траектории преподавателя высшей школы можно представить в общем виде (рис. 1). На схеме обозначены уровни образования: Б — бакалавр, М — магистр, С — специалист, А — аспирант, КН — кандидат наук, ДН — доктор наук; 1 — профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель высшей школы», 2 — подготовка к деятельности на должности ассистента, преподавателя, 3 — подготовка к деятельности на должности старшего преподавателя, 4 — подготовка к деятельности на должности доцента.

Данная структура показывает последовательность и преемственность в смене различных академических уровней непрерывного профессионального образования, начиная с бакалавриата и заканчивая докторантурой.

Кроме основной цепочки, предложенная образовательная траектория преподавателя вуза включает элементы дополнительного профессионального образования: профессиональную переподготовку по направлению «Преподаватель высшей школы» (при отсутствии специальной педагогической подготовки) и различные программы повышения квалификации.

В качестве курсов повышения квалификации, обеспечивающих возможность адаптивного перехода с одного должностного уровня на другой, мы предлагаем программы, разработанные и апробированные в Казанском государственном энергетическом университете [14]. Внедрение таких дополнительных образовательных программ для преподавателей вузов позволяет:

-

— реализовать системно-синергетический подход в системе повышения квалификации на основе принципов целостности и саморазвития;

-

— осуществлять комплексную подготовку по актуализированным компетенциям в современных условиях;

-

— учитывать принципы преемственности, модульности, контекстности и индивидуализации;

-

— выявить проблемы, связанные с требованиями к дополнительному профессиональному образованию при аттестации преподавателей;

-

— организовать акмеологическое сопровождение (индивидуальную диагностику, психологопедагогическую помощь и т. д.).

Разработанная авторами модель позволяет обеспечить методическое руководство процессом повышения квалификации через различные формы взаимодействия между его участниками. По их мнению, основной формой организации повышения квалификации преподавателей высшей школы является очно-дистанционная с использованием современных информационных технологий.

Именно такая форма позволяет использовать дифференцированные и индивидуализированные подходы к координированию профессионального развития преподавателя, создавать субъект-субъектный, фасилитативный формат взаимодействия всех участников процесса повышения квалификации, повышать их внутреннюю мотивацию, активность и самостоятельность [15].

Таким образом, организация повышения квалификации преподавателей высшей школы на основе подходов непрерывности, системности и синергии должна рассматриваться с позиции самоорганизации открытых педагогических систем.

При этом становится актуальной ориентация на принципы индивидуализации (направленной на саморазвитие и творческую активность), целостности (характеризующейся интеграцией и преемственностью) и вариативности (реализуемой через модульность и контекстность) образовательных подсистем и ее элементов. Реализация названных подходов и принципов позволит выбрать наиболее эффективный индивидуальный образовательный маршрут преподавателя высшей школы.

Методология (материалы и методы)

Методологическую основу исследования составляют как теоретические, так и эмпирические методы научного познания.

Рис. 1. Схема индивидуальной образовательной траектории

В процессе работы проведен анализ научной литературы по сущности, принципам и особенностям реализации системного и синергетического подхода как в целом в науке, так и применительно к образовательному процессу. В ходе исследования применялись фундаментальные методы: абстрагирование при формировании общих теоретических положений, анализ и синтез при изучении ключевых положений системно-синергетического подхода.

Эмпирическая часть исследования включала изучение и обобщение результатов опроса практикующих в высшей школе преподавателей. В работе использовались методы теоретического анализа и обобщения, анкетирования, педагогического моделирования, анализа эмпирических данных.

Результаты и их описание

Для выявления особенностей организации существующих программ повышения квалификации, существующих проблем и пожеланий по улучшению был проведен опрос преподавателей вуза, имеющих разный профиль читаемых дисциплин. В исследовании участвовало 20 преподавателей гуманитарного и 17 — инженерного профиля. Среди них 65% — кандидаты наук, 10% со званием доцента. Общий стаж работы в вузе составляет от 3 до 29 лет (средний показатель — 18,5). Большинство респондентов (70,3%) имеют профессиональную переподготовку «Преподаватель высшей школы».

На вопрос о критериях, которыми руководствуется преподаватель при выборе программ повышения квалификации, было отмечено:

-

— знакомство с новыми технологиями (30%);

-

— требования вуза (26%);

-

— личные интересы (18%);

-

— производственная необходимость и обмен опытом (15%).

Повышение квалификации за последний год проходили по направлениям деятельности:

профессионально-предметная — 25,9%; информационно-коммуникационная — 22,2%;

научно-исследовательская — 18,5%; психолого педагогическая — 14,8%; в сфере саморазвития (акмеологии), управления (в том числе проектной деятельности) — 7,4%; по другим направлениям — 3,7%.

Респонденты считают наиболее удобной формой обучения в системе повышения квалификации очную (61,5%), в меньшей степени — дистанционную (23,1%) и самоподготовку (15,4%).

Эффективность методов обучения в системе повышения квалификации распределена следующим образом:

-

1) семинар-дискуссия и круглый стол — 15,4%;

-

2) кейс-стади и проблемное изложение — 12,8%;

-

3) деловые, ролевые игры, проектные работы — 10,3%;

-

4) лекция-презентация — 7,7%;

-

5) мозговая атака, защита выпускной работы — 5,1%;

-

6) традиционная лекция, семинар-экскурсия — 2,6%;

-

7) тестирование — 0%.

Степень эффективности пройденных курсов повышения квалификации и в целом системы повышения квалификации оценивается преподавателями в 5 баллов из 10 (почти 60% респондентов).

Респонденты считают, что выбор планируемых курсов повышения квалификации в следующем году будет определяться профессиональной направленностью и преподаваемыми дисциплинами (70,3%), совершенствованием психолого-педагогической компетентности

(18,9%), личными интересами (5,4%). Некоторые педагоги (5,4%) вообще не планируют свое повышение квалификации на текущий год, ориентируясь только на организационноуправленческие решения администрации вуза.

Среди проблем в организации системы повышения квалификации, которые фиксируют преподаватели, наибольшее значение имеют следующие (перечислим их в порядке убывания частоты выбора респондентами):

-

— формализм в проведении и организации курсов, отсутствие обратной связи в управлении дополнительным образованием, преобладание внутриорганизационного формата;

-

— отсутствие или недостаток дополнительной психолого-педагогической подготовки (в частности, у преподавателей технических вузов);

-

— бессистемность в организации, слабые внутренние организационные связи между подразделениями, которые организуют и проводят курсы;

— низкое качество преподавания, отсутствие преемственности в программах, неинтересный состав ведущих, мало творческих заданий, отсутствие авторских программ и курсов, которые организуются по инициативе самого преподавателя.

Были сформулированы следующие пожелания для системы повышения квалификации: профессиональная переподготовка на ПВШ и усиление психолого-педагогической направленности (особенно у преподавателей, не имеющих специального педагогического образования), введение акмеологической службы и персонификация программ повышения квалификации (в том числе введение тьюторов для профессорско-преподавательского состава).

Результаты проведенного опроса показывают, что есть противоречие между формулируемыми преподавателями проблемами, которые отражают их личную ориентированность и интересы, и доминирующей организационно-управленческой системой принятия решения о необходимости и целесообразности прохождения курсов повышения квалификации.

Мы предлагаем следующую модель организации повышения квалификации преподавателя высшей школы на основе системносинергетического подхода, которая включает блоки:

-

1) целевой, осуществляющий целеполагание на основе анализа конкретной ситуации, результатов самодиагностики и наличия мотивации;

-

2) проектировочный, определяющий принципы и порядок реализации запланированных образовательных программ;

-

3) технологический, обеспечивающий организацию деятельности с учетом индивидуального выбора режима и условий обучения;

-

4) результативный, необходимый для анализа эффективности индивидуального образовательного маршрута.

Целевой блок должен включать цели и задачи в инвариантном (требуемые администрацией вуза) и вариативном (выбранные по собственному желанию) формате. Как правило, имеет различные направления: повышение профессиональнопедагогической, научно-предметной и информационно-коммуникационной компетентности, формирование компетенций оказания первой медицинской помощи, инклюзивного обучения и т. д. Большое значение на этапе целеполагания имеет индивидуальная психолого-педагогическая диагностика и самоанализ по определению актуальных компетенций, требуемых для реализации своих профессионально-педагогических функций на высоком продуктивном уровне, адекватном конкретной объективной ситуации.

Проектировочный блок отражает методологические подходы в вопросах структуры индивидуальной образовательной траектории, определение оптимального маршрута прохождения повышения квалификации на различных этапах карьерного, профессионального и личностного роста. Для данного блока становятся наиболее значимыми принципы интеграции, диверсификации, с одной стороны, и преемственности, модульности, с другой. Особое внимание следует уделять содержанию программ повышения квалификации.

Технологический блок характеризуется применением интерактивных форм и методов активного обучения (дискуссии, круглые столы, постановка проблемных вопросов, кейс-стади, разыгрывание ролей и др.) с использованием современных информационных средств (в том числе дистанционные), обеспечивающих реализацию компетентностного и системносинергетического подхода через развитие субь-ектности и креативности преподавателя. В этой ситуации от ведущего курсы повышения квалификации требуется компетенции по созданию активной фасилитационной образовательной среды.

Результативный блок реализуется посредством актуализации рефлексивных способностей самого преподавателя, который включает стимулирование мотивации к саморазвитию и непрерывному самообразованию.

Обсуждение

В современных условиях к профессиональной деятельности и личности преподавателя предъявляются следующие требования: 1) наличие возможности и готовности к постоянному развитию индивидуального профессионально-личностного потенциала (через творческую активности и непрерывное самообразование); 2) владение образовательными технологиями, позволяющими быстро и эффективно осваивать большие объемы информации (для преподавания и саморазвития); 3) усиление роли гуманистической направленности в структуре педагогической компетентности [16].

Учитывая все вышесказанное, возникает необходимость разработки модели организации повышения квалификации преподавателей вузов. Данная модель должна отвечать современным трендам, характерных для системы профессионального образования: ком-петентностный подход (с учетом профессиональных стандартов), системно-синергетический подход (ориентированный на саморазвитие специалиста), гуманистический характер (наличие ценностно-смыслового содержания). Эти подходы реализуются в системе высшего образования, но недостаточно разработаны для дополнительного профессионального образования.

Так, компетентностный подход используется только при формировании локальных (единичных) компетенций в рамках отдельных программ краткосрочных курсов повышения квалификации. Оказывает преимущественное влияние на этапах целеполагания и выборе образовательных технологий. Но перспективы этого похода расширятся при появлении утвержденного профессионального стандарта преподавателя высшей школы. В этом случае появится возможность полноценного комплексного применения не только компетентностного, но и системно-синергетического подхода. Последний обеспечит системное (целостное) видение не только существующих проблем, но будущих перспектив развития системы повышения квалификации.

Необходимо также проговорить, что модель организации повышения квалификации преподавателя высшей школы на основе системносинергетического подхода будет эффективна при реализации гуманистических принципов, т. к. изначально именно они будут определять наличие мотивационно-ценностных ориентаций у преподавателя вуза, далее задавать направленность индивидуальной образовательной траектории, по окончании укажет на смысловую составляющую.

Заключение

Можно сделать вывод о том, что требуется трансформация системы повышения квалификации на основе системно-синергетического подхода, направленной на самосовершенствование личности преподавателя высшей школы, который учитывает принципы целостности, индивидуализации и саморазвития. Реализация предложенной модели возможна через систему дополнительного профессионального образования (факультеты, институты) преподавателя высшей школы с привлечением консультантов психологических служб вуза.

Проведенный анализ позволяет предположить возможные тенденции развития системы дополнительного профессионального образования:

-

— проведение ежегодных курсов повышения квалификации (в том числе педагогической направленности для преподавателей инженерных вузов);

-

— разработка профессионального стандарта и соответствующая ему переподготовка ПВШ;

-

— углубленное изучение отдельных узких специфических вопросов, актуальных в конкретный период профессионально-педагогической деятельности;

-

— организация курсов с использованием методов активного и интерактивного обучения (семинар-дискуссия, кейс-стади, проблемное изложение, деловые, ролевые игры, проектные работы и т. д.);

-

— внедрение круглых столов по обмену опытом и мастер-классов владения образовательными технологиями среди преподавателей различных кафедр, вузов, городов;

-

— выявление и решение проблемных вопросов профессионально-педагогической деятельности в вузе, проведение форумов по актуальным вопросам высшего образования;

— реализация курсов повышения квалификации на базе различных вузов, ориентируясь на ведущих лекторов (со звания, с высокими рейтингами), популярных в своих профессиональных сообществах.