Системно-структурный анализ синергетической интерпретации в саморегуляции гомеостаза и физической работоспособности лыжников-гонщиков высокой квалификации в годовом цикле подготовки

Автор: Кравченко А.А., Бахарева А.С., Исаев А.П., Хусайнова Ю.Б.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 2 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Традиционно высокие места спортсменов нашей страны в былых Олимпиадах сменились резким спадом спортивной результативности с крахом на Олимпиаде в Ванкувере (11 место). Отставание коснулось и лыжных гонок. Анализируя состояние и адекватность структуры подготовки лыжников-гонщиков высокого класса, необходимо отметить, что содержание подготовки соответствует современным требованиям. В целом удовлетворительно осуществляется комплексный диагностический контроль. На этом фоне возникает ряд проблем, связанных с особенностями горной адаптации, которая занимает важное место в структуре подготовки и своевременного участия в соревнованиях в плане акклиматизации. Границы высот проживания, тренировок также требуют уточнения. Слабо изученным звеном является биомеханическая и техникотактическая особенности соревновательной деятельности в лыжном спринте. Многие проблемы фокусируются в управлении кадровым потенциалом тренеров, КНГ, сервисных команд, массажистов и врачей. Смена руководства в федерации лыжных гонок, оптимальная расстановка кадров позволила значительно увеличить результаты на кубковых международных стартах и прогнозировать успешность выступления лыжников-гонщиков на первенствах и чемпионатах мира, универсиаде и Олимпиаде. Олимпиада в Сочи (2014) подводит итог планомерной работы и позволит сделать аналитические выводы для продвижения к успешной спортивной результативности. Срочная экспресс-информация позволит вносить своевременные коррективы в биоуправление, процессы тренировки и восстановления.

План подготовки, структура, объем, интенсивность, синергетика, система, функциональное состояние, переходные процессы, зона мощности, контрольные старты, локально-региональная мышечная выносливость, вариативность нагрузок, фазы адаптации, метаболическое состояние, сердечный цикл, спортивная результативность, прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/147153454

IDR: 147153454 | УДК: 796.92.015.68

Текст научной статьи Системно-структурный анализ синергетической интерпретации в саморегуляции гомеостаза и физической работоспособности лыжников-гонщиков высокой квалификации в годовом цикле подготовки

Актуальность проблемы, ее социальная значимость вызваны необходимостью уточнения ряда моментов, связанных с научным управлением процессом подготовки, отбором в сборные команды, по перспективности и готовности. Обследованию подверглись 12 мастеров спорта и 4 кандидата в мастера спорта в возраст 23 года, трое из которых входили в молодежный состав сборной РФ, готовящихся к первенству мира.

Приобретенный опыт в работе с лыжниками сборной РФ трансформировали в работе по под- готовке студенческой сборной Челябинской области. Составляющим процесса подготовки определяем вариативность нагрузок и сохранение спортивного психофизиологического потенциала к главным стартам. Сохранились работоспособность мышечной, кислородтранспортной системы, производительность миокарда сможет сократить нерациональных объемов 1–2 зон интенсивности и заполнения временем средствами развития локально-региональной мышечной выносливости (ЛРМВ).

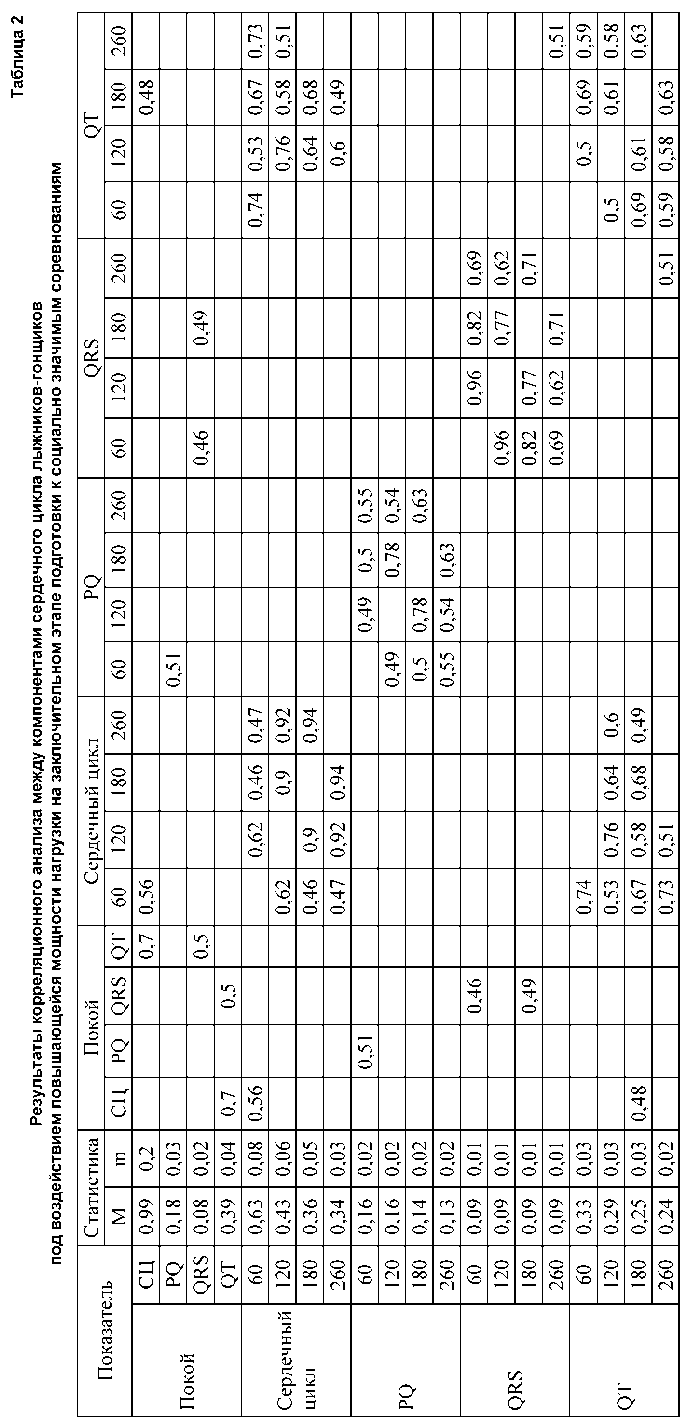

Модельные характеристики интенсивности объема в макроцикле (км)

Таблица 1

|

Зона |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

Октябрь |

Ноябрь |

Декабрь |

Январь |

Февраль |

Март |

Апрель |

|

I |

437 |

501 |

449 |

431 |

200 |

495 |

200 |

200 |

200 |

150 |

200 |

|

II |

300 |

350 |

250 |

250 |

147 |

200 |

479 |

268 |

205 |

307 |

210 |

|

III |

20 |

40 |

40 |

85 |

10 |

32 |

44 |

40 |

15 |

29 |

40 |

|

IV |

10 |

20 |

40 |

38 |

7 |

36 |

35 |

40 |

40 |

40 |

10 |

В табл. 1 представлены модельные характеристики интенсивности объема в макроцикле (км).

Комментируя значения распределения интенсивных средств подготовки, целесообразно отметить необходимость снижения средств 1-й зоны в летний период, так как современные спортсмены сохраняют средний уровень физической работоспособности в переходно-восстановительном периоде и участвуют в летних лыжероллерных стартах. Это требует увеличения средств мощностей, особенно 3-й зоне. В осенний период возможно снижение средств оздоровительной направленности (сентябрь, ноябрь) и в последующие месяцы декабрь, январь, февраль на 15–20 %.

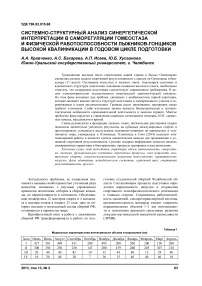

Анализируя объемные характеристики тренировочных воздействий по месяцам макроцикла и их реальное выполнение, следует отметить выход юных спортсменов на современные объемы нагрузок (рис. 1).

ния контрольных стартов до 8 и тем самым повысить интенсивность нагрузок в соревновательном периоде. Это целесообразно делать в промежутках между главными стартами. Слабое звено в подготовке лыжников-гонщиков развитие и поддержание локально-региональной мышечной выносливости тренажерами, специальными двигательными действиями в режиме аэробного порога в сочетании с стретчингом, сауной, массажами. Концентрированное увеличение ЛРМВ на 100 % в подготовительном периоде и в два раза в соревновательном.

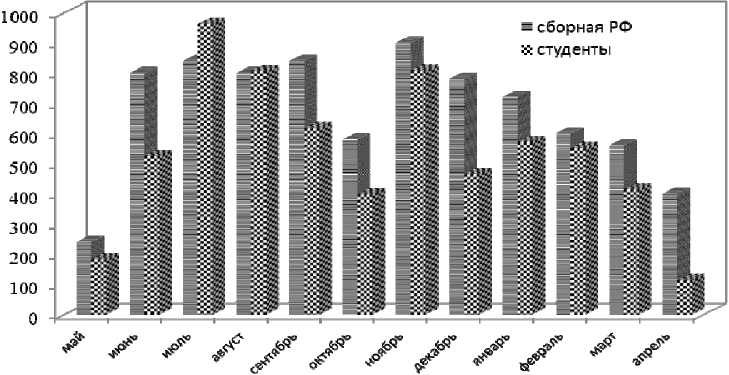

Объем лыжероллерной подготовки в 1-й зоне целесообразно снизить на 100 ед. и это время посвятить развитию ЛРМВ (рис. 2).

На рис. 2 видно: снижение объема нагрузок 1-й зоны мощности в подготовительном периоде и повышение двигательных действий (ДД) в аэробной зоне мощности (2 зона), развитие ЛРМВ до 30 %,

Рис. 1. Анализ объемных характеристик тренировочных воздействий по месяцам макроцикла и их реальное выполнение

Однако распределение нагрузок в месячных циклах свидетельствует в целом о неготовности выходить на программные рубежа тренировочных воздействий. Корректируя объемные характеристик тренировочных нагрузок, следует отметить необходимость соответственного снижения воздействий в июле на 20–25 %, последовательного повышения в августе, сентябре в счет июльского снижения тренировочных нагрузок (ТН). В период «вкатывания» (октябрь – ноябрь) необходимо сбалансированное увеличение нагрузок. В целом, планируя нагрузки в подготовительном периоде на 2013–2014 гг. целесообразно вариативный объем сократить в диапазоне 4700–5000 км. В соревновательном периоде объем ТН возможно увеличить за счет контрольных стартов до 3000 км. Стратегия конструктирования подготовки юных лыжников-гонщиков при подготовке к главным стартам изучалась нами в предыдущих работах [5].

Анализ количества тренировочных дней и занятий свидетельствует о необходимости увеличе- увеличение количества ДД 4-й зоны в соревновательном периоде. После концентрированного развития ЛРМВ (в июле, августе, сентябре) целесообразно введен мезоцикл интерференции (перевода двигательной способности в лыжную технику на лыжероллах и на снегу).

Что касается зон под готовки в основных ДД, то они составляли 68,67 % от общего объема нагрузок. Включение в подготовку имитации с тренажерами с целью развития ЛРМВ, как покажут результаты эргоспирометрических исследований, позволят сохранить производительность миокарда и кардиореспираторной системы, в том числе варьирование газообмена на должном уровне.

Система крови находилась в диапазоне переходных границ. Однако содержание лимфоцитов, индекс адаптивного напряжения свидетельствовал об утомлении.

Изучение показателей системного и мозгового кровообращения выявило, что амплитуда мозгового кровообращения в покое находится в верхних

Рис. 2. Объем лыжероллерной подготовки

реферетных границах, выявляется профильная ассиметрия пульсового кровообращения. Вентиляционные эквиваленты лыжников находились в референтных границах, а дыхательный коэффициент в диапазонах углеводно-жирового статуса энергообеспечения. Режим АнП у лыжников-гонщиков варьировал в диапазоне 185–195 уд./мин. Применяемая эргоспирометрическая нагрузка вызвала закисление у 35 % обследуемых. Остальные справились с нагрузкой в стадии переходного состояния.

Регуляция гемодинамики шла путем доминирования гуморально-гормональных воздействий, что свидетельствовало об адекватной физической работоспособности [1].

Затем следовали вегетативные объемрегули-рующие факторы и парасимпатические влияния. Незначительное место занял вклад корковоподкорковых влияний. Вектор периферической регуляции кровообращения физиологичен. Однако у 15 % обследуемых в регуляции гемодинамики преобладают надсегментарные направления и как следствие наблюдается снижение спортивной результативности.

Установлено, что ресинтез клеточных структур мышц требует более длительного времени, чем восстановление биоэнергетики организма лыжников-гонщиков [5].

В процессе утомления у обследуемых (35 %) снижается окислительная способность митохондрий, нарушается структура мембран, нарастает дисбаланс окисления и фосфорилирования [3]. При получении экспресс-информации применялся неинвазивный анализатор состояния (АМП – биопромиль, Украина), анализатор мочи (Россия).

Повышенное содержание гемоглобина (161,13 ± ± 6,51 г/л), эритроцитов (5,30 ± 0,15·1012 мл), СОЭ (9,42 ± 2,84 мм/ч), палочкоядерных нейтрофилов (7,28 ± 1,98 %) наблюдалось у 25 % обследуемых. Отмечались высокие, выходящие за диапазон нормы значения митоза (4,53 ± 0,64 ед.), объем цирку- лирующий крови составил (7,2 ± 0,44 мл/кг) при границах нормы 68–70 мл/кг. Плотность плазмы была 1052,93 ± 0,01 г/м (норма 1048–1055 ед.). Кровоток миокарда составлял 4,52 ± 0,05 % (норма 4,32–5,02 %), скелетных мышц – 18,23 ± 0,01 % (14,56–16,93 %), кровоток головного мозга 15,34 ± ± 0,60 % (12,82–14,90). Кожный кровоток был ниже референтных границ и равнялся 6,81 ± 0,03 % (норма 7,9–9,19 %).

Следовательно, в системах крови и кровообращения отличались перестроечные адаптивнокомпенсаторные процессы, зависящие от применяемых нагрузок и фаз адаптации лыжников-гонщиков. При этом многие индикаторы состояний замыкаются на соединительной ткани. Например, низкие значения энзима АST и повышенные АLT свидетельствовали о невозможности функционирования скелетных мышц и их станций, миокарду, печени работать симватно. Наблюдается повышенный режим работы печени (АLT) и выходящие за границы нормы отклонения АST/АLT. Высокие значения билирубина 10,22 ± 0,85 ммоль/л (1,70–10,20 ммоль/л) подтверждают вышесказанное о напряженной работе печени. Низкие значения наблюдались в показателях дофамин-бета-гидролизы (28,86 ± 0,002 нмоль/мл).

Содержание внеклеточной и общей воды равнялось 74,46 ± 0,01 %, концентрация глюкозы составила 4,84 ± 0,72 моль/л (3,95–6,20 ед., норма), гликогена – 14,77 ± 0,02 мг/л, % (11,70–20,00 мг/л, %). Наблюдался повышенный показатель тестостерона мочи (15,20 ± 0,01 ммоль/сут). Содержание ацетилхолина было ниже нормы – 79,93 ± 8,50 моль (81,10–92,10). Нейромедиатор ацетилхолин активирует клетки мозгового слоя надпочечников и вызывает в них синтез и секрецию катехаламинов [2], способствует сократимость мышц. Можно предположить, что кора надпочечников в связи с пролонгированными стресс-напряжениями репродук-тирует пониженное количество гликокортикоидов в ответ на большие тренировочные нагрузки.

Об этом свидетельствуют низкие значения креа-тинкиназы мышц, детерминирующие уменьшения их содержания в цитоплазме митохондрий миокарда, в скелетной мускулатуре и ткани мозга. Отсутствие глютаминовой кислоты снижает баланс окислительно-восстановительного статуса нуклеотидов и сократимости мышц. Замедлялась свертываемость крови у 30 % обследуемых нарастала активность ферментов плазмы, ацетилхолинэстеразы, амилазы (23,35 ± 3,54 г/л). У остальных обследуемых она находилась в средних и ниже средних значениях.

Наибольшее содержание реатинкиназы (КК) выявлено в миокарде и скелетных мышцах, а низкое в легких, почках, печени. Креатинкиназа фермент цтозальный и митохондриальный, функционирующий в клетках многих соединительных тканей, обеспечивает энергией сокращение мышцы, ее расслабление и транспорт метаболита в миоцит [2, 3]. Миоциты в условиях длительной гиперфункции повышают свою сократительную способность. В наших исследованиях выявлялись низкие значения КК мышц (471,73 ± 0,89 мкмоль/мин/кг) и миокарде 36,15 ± 0,57 мкмоль/мин/кг.

Наблюдалось низкое содержание Beta-липо-протеидов, мипроидов, липопроидов низкой плотности, которое соответственно составляло 2,59 ± ± 0,19 г/л (референтные границы 3,00 ± 0,05 г/л), 2,37 ± 0,01 ммоль/л (диапазон нормы 2,35 – 2,43). Жиры и жироподобные вещества формируют клеточные мембраны, способствуют морфологическому и функциональному состоянию нервной соединительной ткани [2]. Незаменимые жирные кислоты должны быть непременным компонентом пищевого рациона спортсмена [3]. Углеводы используются в качестве пластического материала путем образования соединительной ткани и клеточных оболочек у лыжников-гонщиков, как и у других спортсменов зимних видов спорта, развивающих выносливость, отмечается гидролабильность и относительное постоянство совокупных значений внеклеточной и общей воды. Этот показатель становится константой.

Количество энергии у обследуемых лыжников составило 8528,33 ± 254,36 кДж, а в калориях 2038,33 ± 60,81. Процент жировой ткани в теле равнялся 7,90 ± 0,41 % с массой 5,97 ± 0,37 кг. Концентрация белка плазмы составляла 74,07 ± ± 2,87 г/к (норма 60–55 г/л), креатина – 105,98 ± ± 4,03 ммоль/л (50–123 ммоль/л).

Белок является синтезом ауксологических процессов, идет на образование ферментов, гормонов, иммунных тел. При повышенных двигательных действиях потребность в белках составляет 25–30 %.

Работоспособность скелетных мышц напрямую связано с содержанием в их волокнах углеводов, которое детерминировано от интенсивности проходящей работы, поступления углеводов с пищей, паузами отдыха после нагрузок. В условиях относительного покоя содержание гликогена в мышцах меняется незначительно, а при интенсивной работе концентрация снижается в течение 40– 100 мин почти до полного истощения запасов. Восстановительный период длится в диапазоне 3–4 сут. Имеется возможность увеличить запасы гликогена в мышцах и повысить работоспособность на 50–200 %, выполняемых нагрузок субмаксимальной мощности (70–80 % от МПК) длительностью 30–60 мин, при которой гликоген будет в остальном израсходован и затем ударно использовать углеводную длину, доводя содержание углеводов в пище до 70–80 %.

Пониженное содержание фермента аспарта-таимонотрансфаразы свидетельствует о снижении ее активности в печени, скелетной мускулатуре, нервной такни и миокарде [2]. Повышенное содержание каталитического фермента аланинаминотрансферазы характеризует действие анаболических стероидов, анестетиков, обладающих гепа-татоксическим действием.

Работа миокарда у лыжников-гонщиков была 0,74 ± 0,03 Дж (0,69–0,78 Дж). Отмечались повышенные значения комплекса QRS (0,11 ± 0,001 с), САД и ДАД (20 %), которые свидетельствовали о напряжении сердечно-сосудистой системы. Значения креатинкиназы сердца были в нижней части референтных границ (36,15 ± 0,57) при диапазоне нормы 35,10 мкмоль/мин/кг).

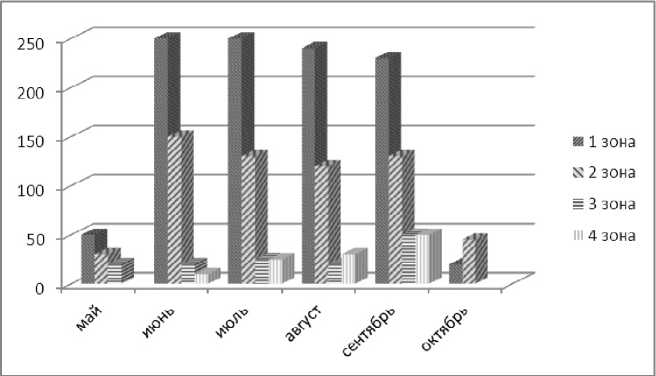

На заключительном этапе подготовки к социально значимым соревнованиям (за 25 дней до стартов) на диагностирующей установке «Шиллер» при эргоспирометрической нагрузке 12 мин (4 ступени по 3 мин с повышающейся ступенчатой мощностью соответственно – 60, 120, 180, 260 Вт с числом оборотов педалей 60). Электрокардиографические показатели регистрировались в состоянии покоя и во время выполнения нагрузок указанной мощности. Регистрировались показатели сердечного цикла, комплекса QRS, при разных мощностях нагрузки, интервалов PQ, QT. Осуществлялась корреляция между значениями сердечного цикла (QRS, PQ, QT) в покое при 60, 120, 180, 260 Вт. Результаты представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, значения сердечного цикла в покое не выходили за референтные границы, во время увеличения мощности нагрузки наблюдалось последовательное укорочение сердечного цикла (р < 0,05), стабильность и укорочение интервала РQ (180, 260 Вт). Комплекс QRS был стабилен при всех величинах нагрузки, а интервал QT, последовательно уменьшался, достигая достоверных значений при мощности нагрузки 180, 260 Вт (р < 0,05 ).

В покое выявлена замыкающая связь между значениями QRS и QT (r = 0,5). Следовательно, длительность внутрижелудочкого проведения напрямую зависело от времени предсердно-желу-дочкого проведения. Между значениями длительности сердечного при разных мощностях нагрузки

и другими звеньями ЭКГ наблюдалось число корреляций: 60 Вт – 8, 120 Вт – 6, 180 Вт – 5 и 260 Вт – 5. Можно полагать, что наряду с синхронной деятельностью звеньев, регулирующих деятельность миокарда, в процессе ступенчатых нагрузок, повышающейся мощности последовательно уменьшилась и стабилизировалась в диапазоне мощности 180–260 Вт. В то же время интервал PQ соответственно согласно практикуемым мощностям имел соответственно 4, 3, 3, 3 корреляции.

Стабильность связей на пониженном уровне наступала в зонах мощности 180, 260 Вт. Значения комплекса QRS при ступенчатых нагрузках 60–260 Вт соответственно составляли следующее число связей 4, 3, 3, 3, а интервала QT были 4, 7, 8, 5.

Комплекс QRS является отражением процессов деполяризации в сердце, а интервал QT характеризует совпадения сокращения желудочков с возбуждением. Можно полагать, что если с ростом мощности нагрузки число связей сердечного цикла, интервала PQ и комплекса QRS снижались, то интервал QT в процессе пробы до 180 Вт их количество возрастало и затем снизилось. Следовательно, внутрисердечные процессы распространения возбуждения в окружающую соединительную ткань протекали неоднозначно.

В одиночном миокардиальном волокне идут четыре стадии развития деполяризации и реполяризации. Большое количество связей проявлялось при разных мощностях нагрузки, выполняемой лыжниками между длительностью сердечного цикла, а также интервала QT. Значения комплекса QRS и интервала PQ имели меньшее количество связей.

Таким образом, экспресс-оценка метаболического и функционального состояния подтвердила ранее указанные издержки тренировочного процесса. Спортивная результативность наших участников УрФО в январе 2013 года в лыжном спринте – 1,4 км (классический стиль) выявила как высокие результаты отдельных спортсменов (4 место), так и отставание от победителей (19, 33, 47 места) из результатов 91 стартующих, соответственно в 10 км гонке (свободный стиль) места распределились (8, 20, 30, 39 из 70 участников).

В лыжной гонке на 15 км (классический стиль) рейтинг обследуемых равнялся 13, 26, 38, 41 из 73 стартующих. Отставание от победителя гонки варьировало в диапазоне 2–3 мин.

Анализ системно-синергетического структурирования подготовки лыжников-гонщиков и сопутствующего состояния и результативности позволяет с включением коррективов прогнозировать более успешную соревновательную деятельность.

Список литературы Системно-структурный анализ синергетической интерпретации в саморегуляции гомеостаза и физической работоспособности лыжников-гонщиков высокой квалификации в годовом цикле подготовки

- Кассиль, Г.Н. Адаптация к спортивной деятельности в свете нейро-гуморально-гормональной регуляции функции/Г.Н. Кассиль//Физиология спорта: тезисы докл. XVIII Всесоюз. науч.-практ. конф. -М., 1996. -97 с.

- Клиническая биохимия/под. ред. В.А. Ткачука. -М.: МЕД, 2002. -360 с.

- Мохан, Р. Биохимия мышечной деятельности/Р. Мохан, М. Глессон, П.Л. Гринхафф/пер. с англ. В. Смульского. -Киев: Олимп. лит., 2001. -295 с.

- Психофункциональная и метаболическая оценка организма лыжников-гонщиков высокой и высшей квалификации -участников Чемпионата России/А.П. Исаев, А.А. Кравченко, В.В. Эрлих и др.//Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, физическая культура». -2012. -Вып. 32. -№ 28 (287). -С. 27-31.

- Стратегия конструктирования спортивной подготовки к социально значимым соревнованиям/А.П. Исаев, В.Б. Ежов, В.В. Эрлих, АА. Кравченко//Психолого-педагогическая и медико-биологическая проблема физической культуры, спорта, туризма и олимпизма: материалы Междунар. науч.-практ. конф./под. ред. Е.В. Быкова, В.Д. Иванова. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2011. -С. 125-129.