Системные проблемы и направления развития муниципалитетов российской Арктики

Автор: Емельянова Елена Евгеньевна

Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth

Рубрика: Политические процессы и институты

Статья в выпуске: 35, 2019 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования являются муниципальные образования Арктики, имеющие свою специфику функционирования и развития в сравнении с южными районами арктических государств. Цель работы заключалась в выявлении проблемных точек развития арктических регионов, оказывающих воздействие на социально-экономическое положение муниципалитетов Арктики, перспектив и направлений их развития. Теоретико-методологическую основу составили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам регулирования и стимулирования социально-экономического развития регионов и муниципалитетов Арктики. Исследование основано на комплексном подходе к изучению вопросов функционирования и развития муниципальных образований в специфичных условиях Арктики, а также общих и особенных факторов развития данных процессов в АЗРФ с учётом зарубежных исследований по проблематике. Анализ основных показателей, характеризующих социально-экономическое положение арктических территорий, показал, что для всех арктических территорий характерен ряд общих проблем развития муниципалитетов, а основные силы государственного регулирования должны быть направлены на решение вопросов развития человеческого потенциала, социальной и транспортной инфраструктуры, малого предпринимательства и особой государственной поддержки арктических территорий. Государственная политика по минимизации негативных процессов и факторов функционирования муниципалитетов АЗРФ должна строиться с учётом зарубежного опыта решения подобных вопросов. Результаты исследования могут быть использованы органами власти и управления при разработке бюджетной, налоговой, инвестиционной политики, при формировании программ и планов, направленных на социально-экономическое развитие арктических территорий.

Арктическая зона, муниципальные образования, социально-экономическое развитие, инвестиционная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/148310629

IDR: 148310629 | УДК: 332.143:338.27:330.322.16(045) | DOI: 10.17238/issn2221-2698.2019.35.79

Текст научной статьи Системные проблемы и направления развития муниципалитетов российской Арктики

К социально-экономическому развитию муниципальных образований в качестве первичного управленческого звена приковано повышенное внимание со стороны всех арктических государств и во всех сферах деятельности — политической, экономической, социальной, экологической. В исследованиях различных учёных разработана значительная методологическая база, обеспечивающая возможности оценки социально-экономического развития отдельных территорий [1, Skufina Т., Baranov S., Samarina V.; 2, Воронина Е.П., с. 60–69], инвестиционного климата, привлекательности для населения и бизнеса [3, Саак А., Колчина О., с. 53– 54], уровня и качества жизни населения [4, Вылегжанина А.О., с. 78–88; 5, Корчак Е.А.], развития инфраструктуры как на уровне муниципальных образований [6, Bukhval’d E.M., Voroshilov N.V., с. 54–69], так и на уровне регионов в целом.

Изучение Арктики в качестве особого объекта законодательного регулирования и управления, а также специфические условия функционирования данного макрорегиона подробно отражены в научных работах А. Пилясова [7, Pilyasov A.N., Kuleshov V.V., Seliverstov V.E., с. 10–22], А. Чистобаева [8, Чистобаев А.И., Малинин П.Ю., с. 122–128]; М. Блундена [9, Blunden M., с. 127] и др.

Однако вопросы социально-экономического развития муниципальных образований рассматриваются в большинстве случаев в отрыве от территориальной принадлежности, поэтому в данном исследовании проведён анализ факторов и проблем функционирования муниципалитетов в специфических условиях арктических регионов с определением необходимых направлений дальнейшего развития городов российской Арктики.

Для всех стран, часть территорий которых расположена в зоне Арктики — Россия, Канада, Дания (Гренландия), Норвегия, США (Аляска), Швеция, Финляндия и Исландия — характерен ряд общих проблем функционирования муниципалитетов. Это сложные климатические условия и удорожающие факторы; труднодоступность и удалённость городов от экономических центров; монопрофильный характер экономики; повышенный уровень миграции населения; высокая энергоемкость и стоимость электроэнергии; более низкий уровень обеспеченности населения социальными услугами и неблагоприятная экологическая ситуация [10, Mikhailov K.L., c. 442–446; 11, Greaves W., c. 660–671; 12, Litovskiy V.]. Эти факторы являются основными причинами к снижению привлекательности для инвесторов, трудовых ресурсов, хозяйственной деятельности и предпринимательства.

Факторы становления и развития муниципальных образований России [13, Емельянова

Е.Е., c. 79–83; 14, Емельянова Е.Е, с. 103–117], а также общие тенденции международной поли- тики арктических стран по нивелированию негативных процессов, характерных для регионов Арктики, позволяют установить общие и особенные предпосылки для социальноэкономического развития муниципалитетов, которые оказывают прямое воздействие на соци- ально-экономическую политику органов власти в регионе и на местах. Это развитие человеческого потенциала; диверсификация экономики и фискальная политика государства.

К Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) относятся все муниципалитеты Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов — субъекты РФ, полностью входящие в зону Арктики, а также некоторые муниципальные образования Архангельской области, Республики Коми, Карелии и Республики Саха (Якутия), Красноярский край — субъекты Российской Федерации, частично вошедшие в Арктическую зону РФ1.

Практически для всех муниципалитетов АЗРФ, так же как и для зарубежных стран, остро стоит проблема человеческих ресурсов. Показателем заселённости территории, прямо характеризующим её развитость и перспективы развития, является плотность населения [4, Вылегжанина А.О., с. 78–88]. Плотность населения в регионах российской Арктики практически везде самая низкая по стране и колеблется от 0,1 чел./кв. км в Чукотском ОА до 5,2 в Мурманской области при среднем показателе по стране в 8,6. За 15 лет наибольшее «обезлюживание» произошло в Ненецком АО, где показатель плотности населения сократился на 33%, Республике Коми, Мурманской (-25%) и Архангельской области (-17%). При этом средняя плотность населения по стране увеличилась на 2,3%, что указывает на перераспределение численности населения внутри страны. Население арктических территорий России только за последние 15

лет (рис. 1) сократилось на 151 тыс. чел. или на 10,9%, а за последний год на 6,5 тыс. чел.2

Рисунок 1. Изменение численности населения в муниципалитетах АЗРФ с 2002 по 2017 гг., %3.

Помимо сложной демографической обстановки в арктических регионах обозначилась проблема половозрастного состава населения. Если раньше наблюдались сниженные по сравнению со средними по стране показатели доли населения старшего трудоспособного возраста, особенно в регионах, полностью отнесенных к АЗРФ (9,9% против 20,5% в среднем по стране)4, в связи с действующими программами по переселению, и более высокой долей трудоспособного населения (когда люди ехали на Север за, так называемым, «длинным рублем»), то сейчас, наоборот, усилился отток людей в трудоспособном возрасте, и наблюдается более сглаженная картина в сравнении с общероссийскими показателями.

Это может указывать, с одной стороны, на то, что люди не стремятся переезжать в другие регионы страны после наступления определённого возраста, а с другой, — на отсутствие у старшего населения такой возможности. В любом случае, для данных категорий граждан необходимо создание отвечающей требованиям социальной инфраструктуры и поддержание на необходимом уровне для качественного обеспечения социальными услугами на душу населения (обеспеченность врачами, доступность оказания медицинской помощи и т.п.).

При этом за последние десятилетия в субъектах России, полностью или частично отнесённых к зоне Арктики, снижение доли трудоспособного населения в арктических городах составило в среднем 13%: с 67,2% в 2005 г. до 58,2% в 2017 г.5 и практически сравнялось с показателями по стране в целом. Ситуация усугубляется повышенными темпами миграционной убыли населения (табл. 1). Среди субъектов Российской Федерации большинство районов Арктики занимают первые места по уровню оттока населения. Из всех регионов, полностью или частично отнесенных к АЗРФ, только Красноярский край имеет минимальную положительную динамику.

Таблица 1

Коэффициент миграционного прироста населения регионов, полностью или частично отнесённых к АЗРФ (на 10 000 чел.) 6

|

Регионы, входящие в АЗРФ |

2002 г. |

2012 г. |

2017 г. |

|

Российская Федерация |

5 |

21 |

14 |

|

Полностью отнесённые к АЗРФ |

|||

|

Мурманская область |

-84 |

-101 |

-46 |

|

Ненецкий АО |

111 |

12 |

-53 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

16 |

-21 |

-45 |

|

Чукотский АО |

-205 |

-66 |

-132 |

|

Частично отнесённые к АЗРФ |

|||

|

Республика Карелия |

25 |

-15 |

-31 |

|

Республика Коми |

-59 |

-122 |

-112 |

|

Архангельская область |

-33 |

-88 |

-70 |

|

Красноярский край |

-16 |

13 |

3 |

|

Республика Саха (Якутия) |

-59 |

-87 |

-48 |

Федеральная служба государственной статистики URL:

(дата обращения: 23.07.2018). 4 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1162 с. 5

Там же.

Основные причины миграционной убыли населения из российских арктических муниципалитетов связаны с:

-

• несоответствием уровня комфортности проживания компенсационным затратам населению арктических городов. В настоящее время уровень доходов населения, проживающего в экстремальных климатических условиях, находится практически на тех же уровнях, что и в большинстве регионов центральной России, а затраты на жизнеобеспечение намного превышают общероссийские. Уменьшение разницы в доходах населения между арктическими и неарктическими регионами вызывает отток населения с территории. При этом наибольший отток происходит именно в тех субъектах, в которых разница с неарктическими субъектами Российской Федерации особенно неочевидна (например, Мурманская область) [15, Ларченко, с. 69– 75];

-

• низким уровнем обеспеченности населения социально значимыми услугами здравоохранения и образования. В удалённых небольших арктических поселениях уровень и доступность получения социальных услуг гораздо ниже из-за обширных северных территорий и малочисленности большинства населённых пунктов. А ввиду проводимых государством реформ здравоохранения и образования (особенно высшего) произошло значительное сокращение и укрупнение объектов соцообес-печения, с концентрацией возможности его получения в административных центрах субъектов Российской Федерации;

-

• истощением природных ресурсов и изменением конъюнктуры рынка, что ведет к экономическому и социальному упадку городов, имеющих монопрофильный характер экономки и ориентированных на добычу полезных ископаемых.

Ещё больше в прогнозируемом периоде уровень оттока населения из районов с неблагоприятными условиями труда и проживания усилится в связи с внесением изменений в пенсионное законодательство и увеличением сроков выхода на пенсию. Имея уровень продолжительности жизни в регионах Севера и Арктики ниже средних показателей по стране, а в некоторых регионах и самый низкий (Чукотский АО — 66,1 лет)7 и в совокупности с вышеперечисленными факторами отток населения в более благоприятные для жизни районы страны может значительно усилиться. Несмотря на то что в арктических регионах уровень смертности в трудоспособном возрасте снижается аналогичными темпами, что и в целом по стране, данный показатель превышает общероссийский на 15–20%8.

Проблема человеческого капитала признаётся одной из самых важных в вопросах развития зоны Арктики во всех арктических государствах и напрямую влияет на экономическое, инвестиционное, инфраструктурное и социальное развитие городов [16, Petrov A.N., c. 203–220; 17, Markin V.V., c. 75–88]. Поэтому усилия государства должны быть в первую очередь направлены на её решение. Учитывая зарубежный опыт управления арктическими городами, в российской практике необходимо создание комфортной среды проживания на примере наиболее результативного опыта таких стран, как Норвегия и Канада, арктическая политика которых направлена на создание благоприятной среды обитания для местного населения, что позволило этим странам значительно повысить уровень жизни и не только снизить миграционный отток, но и успешно привлекать трудовые ресурсы из других регионов за счёт инвестиционных вливаний в социальную сферу со стороны государства9,10.

В российской Арктике уровень инвестиционных расходов на душу населения в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура и спорт) (табл. 2) в чётырех регионах Арктики — Мурманская и Архангельская области, Республики Коми и Карелия — является не то что не компенсированным ввиду удорожающих факторов, а даже ниже средних значений по стране в 1,5 и более раза.

Таблица 2

Инвестиции в основной капитал по ведущим отраслям экономики и в социальную сферу за 2017 год в регионах АЗРФ, тыс. руб./чел. 11

|

Регионы АЗРФ |

Всего инвестиций |

Добыча полезных ископаемых |

Обрабат. производство |

Социальная сфера |

|

Российская Федерация |

108,7 |

19,9 |

13,7 |

4,2 |

|

Полностью отнесённые к АЗРФ |

||||

|

Ненецкий АО |

3232,6 |

2247,8 |

0,2 |

16,7 |

|

Мурманская область |

146,5 |

30,2 |

15,1 |

3,0 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

2014,3 |

1554,3 |

100,4 |

8,8 |

|

Чукотский АО |

237,3 |

121,7 |

0,2 |

9,8 |

|

Частично отнесённые к АЗРФ |

||||

|

Республика Карелия |

66,7 |

8,0 |

18,8 |

2,6 |

|

Республика Коми |

152,9 |

83,9 |

7,9 |

2,5 |

|

Архангельская область |

92,7 |

1,5 |

18,4 |

2,7 |

|

Красноярский край |

147,6 |

44,6 |

28,1 |

7,8 |

|

Республика Саха (Якутия) |

399,3 |

168,2 |

5,5 |

8,6 |

Повышенные затраты на социальную сферу в Ненецком, Чукотском и ЯмалоНенецком АО и Республике Саха (Якутия) связаны, во-первых, с наиболее суровыми условиями проживания и значительной протяжённостью территорий, что приводит к необходимости дополнительных расходов на поддержание основных фондов зданий и сооружений, а во-вторых, с действующими на данных территориях программами социальной ответственности крупных корпораций перед местным сообществом на условиях государственно-частного и муниципально-частного партнёрства по средствам инвестиционных вливаний в развитие социальной сферы по аналогии с зарубежными компаниями, действующими на территориях коренных народов [18, Tysiachniouk M.S., c. 29–34].

Стоит отметить, что если нефтедобывающие регионы способны самостоятельно вкладывать значительные инвестиции в развитие отдельных отраслей и городов, то, например, в

-

9 Fedoseev L. Comfortable urban environment in the Arctic opens doors for innovations — experts. URL: http://tass.com/economy/983475 (дата обращения: 03.05.2019).

-

10 Simmins G. Urban and Regional Planning. 2015. URL: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/urban-and-regional-planning (дата обращения: 03.05.2019).

-

11 Рассчитано автором. Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1162 с.

Мурманской и Архангельской областях, Республике Карелия практически всегда необходимо участие государства в дорогостоящих крупномасштабных инвестиционных проектах, так как уровень инвестиционных потоков в этих субъектах значительно отличается от уровня других арктических регионов (табл. 3). Объём инвестиций здесь сопоставим с общероссийским уровнем (а в части регионов и ниже), что ввиду наличия удорожающих факторов по возведению и эксплуатации инфраструктурных проектов, а также повышенного износа основных фондов в экстремальных условиях Крайнего Севера является явно недостаточным.

Таблица 3

Распределение инвестиций в основной капитал в регионах АЗРФ по формам собственности в 2017 г., тыс. руб./чел.12

|

Регионы АЗРФ |

Всего |

Российские |

Иностранные |

Совместные |

||

|

Государственные |

Муниципальные |

Частные |

||||

|

Российская Федерация |

108,7 |

12,8 |

2,1 |

54,9 |

7,0 |

9,4 |

|

Полностью отнесённые к АЗРФ |

||||||

|

Ненецкий АО |

3232,6 |

68,8 |

5,9 |

2116,2 |

25,8 |

216,5 |

|

Мурманская область |

146,5 |

64,2 |

2,2 |

62,8 |

1,1 |

3,9 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

2014,3 |

22,4 |

5,3 |

510,2 |

14,1 |

932,6 |

|

Чукотский АО |

237,3 |

46,3 |

4,6 |

46,6 |

28,0 |

47,2 |

|

Частично отнесённые к АЗРФ |

||||||

|

Республика Карелия |

66,7 |

9,1 |

1,3 |

42,0 |

2,9 |

3,3 |

|

Республика Коми |

152,9 |

5,1 |

2,0 |

119,1 |

2,7 |

10,2 |

|

Архангельская область |

92,7 |

19,9 |

1,4 |

42,9 |

5,3 |

6,2 |

|

Красноярский край |

147,6 |

11,7 |

1,5 |

55,1 |

17,5 |

23,6 |

|

Республика Саха (Якутия) |

399,3 |

14,4 |

9,6 |

238,1 |

6,7 |

48,3 |

Инвестиционное участие государства наиболее ощутимо только в тех регионах, где реализуются совместные корпоративные или иностранные проекты, при этом их значительная часть идёт на развитие добывающей промышленности, а социальная сфера и инфраструктура, необходимые для развития человеческого капитала и малого предпринимательства, финансируются в недостаточной степени для решения обозначенных проблем. Это Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО. В остальных регионах Арктики уровень участия государства и муниципалитета выше в регионах, полностью отнесённых к АЗРФ. Скорее всего, это вызвано необходимостью компенсации удорожающих факторов как со стороны федерального и регионального уровня, так и со стороны муниципальных органов власти.

Что касается структуры инвестиций, то темпы и объёмы жилищного строительства в регионах Арктики практически везде самые низкие по стране, поэтому и уровень инвестиций в данную сферу чрезвычайно низкий. Сопоставимые объёмы финансирования со среднероссийскими значениями только в Ненецком АО, Красноярском крае и в Республике Саха (Якутия), но в основном это связано с действием приоритетной государственной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья, доля которого в указанных регионах наибольшая по стране. Инвестиции в инфраструктурные и транспортные проекты реализуются в ос-

-

12 Рассчитано автором. Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 1162 с.

новном в нефтегазовых и дальневосточных регионах, а в западных регионах Арктики (Мурманская, Архангельская области, Республики Карелия и Коми) уровень инвестиций в разы ниже. При этом в регионах, полностью отнесённых к Арктике, объём инвестиций в сотни раз больше в нежилые здания и сооружения, а также в модернизацию и оснащение земельных ресурсов и в десятки раз — в основные фонды оборудования и транспортных средств.

Инфраструктура, включая социальную и транспортную, является определяющим фактором как для развития человеческого потенциала, так и для развития экономики в целом, что ведёт к прогрессу предпринимательской деятельности и создаёт благоприятный инвестиционный климат на местах. Несмотря на очевидную значимость АЗРФ для России, социально-экономическая ситуация в этом регионе остаётся достаточно сложной [19, Картамы-шева Н.С., c. 333–337]. Сформированная инфраструктура и транспортная доступность в зарубежных странах является основным способом увеличения инвестиционных потоков и позволяет широко использовать арктические территории в туристической отрасли, что способствует привлечению значительного количества туристов и развитию сферы малого бизнеса, связанного с оказанием околотуристических услуг [20, Veijola S., c. 63–81].

По сравнению с другими арктическими странами, туристические возможности регионов АЗРФ используются не в полной мере из-за транспортно-логистической неразвитости, а также из-за отсутствия необходимой туристической инфраструктуры. Например, в Норвегии поток туристов на архипелаг Шпицберген составляет около 60 тыс. человек в год, в то время как в национальный парк «Русская Арктика», включающий территории Земли Франца-Иосифа, — всего 1 225 чел.13. Это оказывает непосредственное влияние на развитие малого бизнеса в арктических городах и имеет огромное значение для монопрофильных муниципальных образований, что позволяет диверсифицировать экономику и даёт возможность создания новых рабочих мест.

Активные действия в направлении диверсификации экономики посредствам создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городах с монопрофильной структурой экономики и других муниципальных образованиях реализуются Правительством РФ с 2014 г.14 Для резидентов ТОСЭР предусмотрен ряд мер поддержки и преференций. В настоящее время на территории России действует порядка 100 преференциальных территорий, из них в регионах, полностью или частично отнесённых к Арктике, расположено всего 10, а входящих в Арктическую зону Российской Федерации только 2 ТОСЭР — «Кировск» и «Чукотка»15. На данный момент в образованных ТОСЭР показатели со- зданных дополнительных рабочих мест и капитальных вложений не велики, что говорит о недостаточной эффективности данного способа стимулирования инвестиционной деятельности, так как сам факт создания ТОСЭР не гарантирует оживления экономики и притока инвестиций. К тому же законодательством установлен ряд ограничительных мер для резидентов ТОСЭР (создание не менее 20 рабочих мест, создание вновь зарегистрированных обособленных подразделений, необходимый объём инвестиционных вливаний и т.д.), которые являются достаточно жесткими для малого и среднего предпринимательства16.

В зарубежной практике развития малого предпринимательства в условиях Арктики благодаря сформированной транспортной инфраструктуре и льготным условиям ведения бизнеса, предоставляемым государством, удорожающие факторы экстремальных природноклиматических условий не оказывают значительного влияния на их функционирование. В российской же Арктике сложные погодные условия ограничивают возможности развития малого предпринимательства, в том числе из-за слабой транспортной доступности, высоких энергозатрат, удалённости от административных центров, существенных затрат на компенсации и льготы, положенные работникам Крайнего Севера (компенсация проезда к месту отпуска раз в два года, районные коэффициенты и надбавки). Если для бюджетных учреждений и крупных предприятий, функционирующих в условиях Арктики, вопросы компенсации северных издержек не стоят так остро, то для малого предпринимательства — это вопрос «выживания»17. Поэтому основной акцент в компенсации издержек северного удорожания должен быть смещён на деятельность малого и среднего бизнеса Арктики, а развитие транспортной доступности арктических территорий должно быть приоритетом федеральных и региональных органов власти.

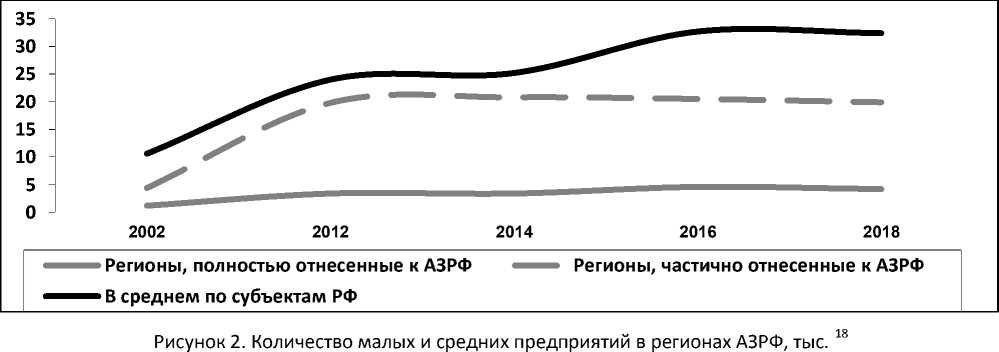

На правительственном уровне и на международных форумах стимулированию развития малого предпринимательства уделяется повышенное внимание за счёт создания благоприятных условий для бизнеса с помощью федеральных и региональных программ поддержки предпринимательства, «налоговых каникул», освобождения от проверок и т.д. Кроме того, в связи с действием контрсанкций на продовольственные товары, на протяжении последних лет правительством субсидируются малые сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства. Данные меры привели к определённому росту малых предприятий, особенно в сельскохозяйственном секторе, в отдельных районах страны, например, в дальневосточных регионах. Однако на графике видно (рис. 2), что в регионах Арктики и количество малых предприятий, и темпы роста малого предпринимательства значительно отстают от среднероссийских показателей, особенно в субъектах РФ, полностью отнесённых к Арктической зоне, а в некоторых (Чукотский и Ненецкий АО), так и остаются на исключительно низком уровне.

Между тем, малые предприятия играют важную роль в инвестиционной составляющей муниципалитетов. В регионах с развитой системой предпринимательства (например, Республика Татарстан, Нижний Новгород) объёмы инвестиций малых предприятий составляют 15–18 млрд руб. в год, в среднем по стране этот показатель в 2016 г находился на уровне 9,4 млрд руб.19 В арктических же городах малый бизнес является незначительной составляющей в инвестиционной деятельности, так как, во-первых, как уже было сказано, малое предпринимательство в Арктике слабо развито, во-вторых, в большинстве муниципалитетов АЗРФ главными инвесторами выступают крупные добывающие компании, а в-третьих, необходимость компенсации повышенных затрат деятельности сокращает объёмы свободных финансовых ресурсов.

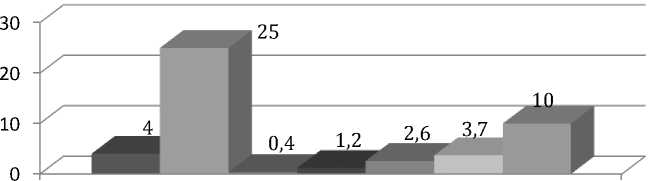

Кроме государственной поддержки для развития предпринимательства в Арктической зоне и территории в целом необходима грамотная бюджетно-налоговая политика. Во всех приарктических государствах практически все муниципалитеты, относящиеся к зоне Арктики, являются дотационными. Однако размер дотаций в расчёте на человека в различных странах существенно отличается (рис. 3). Наибольший размер межбюджетных трансфертов приходится на арктические территории Канады и Исландию (25 и 10 тыс. долларов США на человека соответственно). В России этот показатель в переводе на доллары США самый низкий и в усредненном виде по всем регионам, полностью отнесенным к зоне Арктики, составляет около 350 долларов США на человека. При этом значительный объём трансфертов приходится на Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, в остальных регионах он и того меньше — около 90 долларов на человека.

■ Канада ■ Россия ■ Швеция ■ Финляндия ■ Норвегия ■ Дания

■ США

Рисунок 3. Размер межбюджетных трансфертов на душу населения в регионах Арктики в 2016 г., 20 тыс. долл./чел.

Превышение уровня трансфертов на душу населения в Чукотском АО, а также ЯмалоНенецком АО по сравнению с другими регионами объясняются наиболее суровыми условиями проживания и самой низкой плотностью населения на достаточно обширных территориях. Это приводит к необходимости значительных расходов на поддержание стабильного функционирования таких систем жизнеобеспечения, как жилищно-коммунальная сфера, энергетика, транспорт, «северный завоз». К примеру, в Чукотском ОА это связано как с завышенными затратами на транспортировку в каждый населённый пункт запасов топлива, строительных материалов, техники и продовольствия с использованием авиации, которая, при отсутствии железных дорог и единой системы автомобильного сообщения, является единственным круглогодичным транспортом [21, Копин Р.В., c. 3–7], так и с субсидированием расходов на энерготарифы и социально значимые продовольственные товары [22, Калинова А.А., c. 23–29].

На долю арктических территорий России в 2012–2014 гг. приходилось всего 5% всех межбюджетных трансфертов. При этом в последнее время прослеживается явная тенденция к их сокращению. Так, в 2017 г. объём трансфертов на регионы, полностью входящие в Арктическую зону, в общей сумме межбюджетных трансфертов среди всех регионов РФ снизился до 0,7%, что явно не соответствует уровню финансирования в зарубежных странах и идёт вразрез с общими стратегическими целями и тенденциями развития арктических территорий.

Ранее проведённые исследования бюджетной обеспеченности муниципалитетов АЗРФ также указывают на высокую степень дотационности и снижение налоговых доходов [23, Скуфьина Т.П., с. 214], что ведёт к ограничению возможностей органов муниципальной власти оказывать влияние на их социально-экономическое развитие и приводит к сокращению инвестиционной активности администраций городов. Особенности системы налогообложения в России, централизация власти и аккумуляция средств на федеральном уровне ставят арктические регионы и муниципалитеты в жёсткую зависимость от решений вышесто-

-

20 Рассчитано автором. Источник: Демографический ежегодник России. 2017: Стат. сб./Росстат. M., 2017; Межбюджетные трансферты субъектам РФ. Федеральное казначейство . URL:

(дата обращения: 01.08.2018); Вербиненко Е.А., Бадылевич Р.В. Финансовое регулирование развития Арктических территорий в зарубежных странах. Фундаментальные исследования, 2017. № 4-1. С. 126-132. URL: (дата обращения: 09.07.2018).

ящих уровней власти, а слабая обеспеченность собственными доходными источниками пополнения муниципального бюджета не позволяет решать проблемные вопросы арктических территорий самостоятельно.

Заключение

По итогам проведенного исследования, определяющего проблемы и направления развития российской Арктики, можно констатировать, что социально-экономическое развитие арктических муниципалитетов, обладающих определённой спецификой функционирования, характерной как для России, так и для большинства муниципалитетов зарубежных территорий Арктической зоны, зависит от государственного решения вопросов развития человеческого потенциала, социальной и транспортной инфраструктуры, малого предпринимательства и особой поддержки арктических территорий.

Для нивелирования выявленных угроз демографического характера, привлечения человеческого капитала и снижения миграционного оттока из Арктической зоны РФ необходимо разработать комплекс мер, направленных на формирование качественной городской среды, развитой транспортной и социальной инфраструктуры, включая модернизацию объектов социальной инфраструктуры; обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской помощи; развитие системы образования и профобучения; обеспечение занятости населения (в особенности в монопрофильных поселениях), а также опережающий рост доходов населения арктических территорий и изменение пенсионного законодательства с сохранением ранее существующих льгот по выходу на пенсию.

Стоит учитывать, что развитие социально-производственной инфраструктуры ввиду высокой капиталоёмкости в условиях Арктики и удорожающих факторов, возможно только при участии государственных инвестиций и крупного бизнеса, который, по аналогии с зарубежными странами, должен нести определённую социальную ответственность за развитие территорий на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнёрства, что даст толчок для формирования сети предпринимательских структур.

Низкие темпы развития предпринимательства и отставание в объёмах инвестиционного участия малого бизнеса в экономике арктических городов в сравнении со среднероссийским уровнем связано, помимо слаборазвитой логистической и инфраструктурной составляющей, с декомпенсацией дополнительных расходов на установленные законодательством Российской Федерации дополнительные денежные выплаты и гарантии работникам Крайнего Севера. Поэтому для развития малого и среднего бизнеса в муниципалитетах российской Арктики требуется дополнительная поддержка со стороны государства за счёт совершенствования трудового законодательства в области оплаты труда и различного рода преференций для работников АЗРФ в части компенсации расходов по оплате проезда к месту отпуска, районных надбавок и коэффициентов малому предпринимательству.

Также в налоговом и бюджетном законодательстве необходимо пересмотреть вопросы финансовой обеспеченности и самостоятельности муниципальных органов власти при помощи изменения межбюджетного регулирования и фискальной политики в отношении зоны Арктики. Для этого необходимо разработать и внедрить изменения и дополнения в налоговое законодательство за счёт увеличения доли местных налогов, что позволит укрепить финансово-экономическую базу бюджетов муниципальных образований, тем более в арктических регионах, где действуют удорожающие факторы жизнедеятельности, а также повышенный износ основных фондов, производственной и социальной инфраструктуры, что подтверждает необходимость расширения перечня собственных доходов бюджета.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ КНЦ РАН № 0226-2019-0027_ИЭП «Комплексное междисциплинарное исследование и экономико-математическое моделирование социально-экономической трансформации и управления регионов и муниципальных образований Северо-Арктических территорий Российской Федерации».

Список литературы Системные проблемы и направления развития муниципалитетов российской Арктики

- Skufina Т., Baranov S., Samarina V. Differentiation of Socio-Economical Environment as Factors of Regional Development (The Case Study of Murmansk Region, Russia) // Advanced Science Letters. 2018. Vol. 24. No. 9. Pp. 6329-6331. DOI: 10.1166/asl.2018.13045

- Воронина Е.П. Формирование опорных зон развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение их функционирования: применение GAP-анализа // Регионалистика. 2017. Т.4. № 6. С. 60-69.

- Саак А., Колчина О. Оценка инвестиционной привлекательности муниципального образования // Муниципальная власть. 2006. № 4. С. 53-64.

- Вылегжанина А.О. Некоторые социально-экономические проблемы развития Арктических территорий // Проблемы прогнозирования. 2017. № 2 (161). С. 78-88.

- Корчак Е.А. Арктическая зона России: социальный портрет регионов. Изд-во: Апатиты, 2017. 101 c.