Системный анализ антропометрических признаков косметической деформации голени

Автор: Скляр Л.В., Маркер Н.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Актуальные проблемы современной реабилитологии

Статья в выпуске: 3 (58) т.2, 2006 года.

Бесплатный доступ

В данной работе были выявлены закономерности в антропометрических признаках деформации голени, выработана оптимальная методика проведения антропометрических измерений и обоснована классификация косметических деформаций голени для наиболее полного отражения индивидуальных особенностей пациенток. Ни одного человека нельзя охарактеризовать, описав его телосложение, физиологию и поведение. Скорее, любой человек - это история телосложений, физиологии и поведения, история, которая начинается в момент зачатия и кончается только после смерти... Поэтому правильное описание любого данного человека - это не просто отдельная его черта и даже не набор черт, а их комплекс в особой временной последовательности, в истории развития.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152215

IDR: 147152215

Текст обзорной статьи Системный анализ антропометрических признаков косметической деформации голени

Учение об индивидуальной анатомической изменчивости человека возникло как ответ на запросы клинической практики, прежде всего - хирургии [1-5, 16]. Уместно привести слова Н.И. Пирогова, писавшего: «Я уверен, что без учения об индивидуальности невозможен и истинный прогресс врачебной статистики, хотя к ней и обратились именно для того, чтобы избежать трудностей индивидуализирования у постели больного».

С 1994 года в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова проводятся операции по коррекции косметических деформаций голени [6-9]. За это время накоплен большой клинический и оперативный опыт лечения таких пациентов. С целью улучшения результатов оперативной коррекции голени и предупреждения неудовлетворительных результатов коррекции косметических деформаций нами проведена попытка систематизировать весь имеющийся по данной патологии фотоархив и накопленный клинический материал, выявить закономерности, обосновать полученную классификацию.

Целью настоящей работы явилась выявление закономерностей в антропометрических признаках, выработка оптимальной методики проведения антропометрических измерений деформации голени и обоснование классификации косметических деформаций голени для наиболее полного отражения индивидуальных особенностей.

Материал и методы исследования. Нами использовались при проведении антропометрического исследования семи показателей у каждой пациентки, которая поступала в наш центр с целью устранить косметическую деформацию голени. Фотоснимки делались стоя в четырех положениях (анфас, профиль справа и слева, сзади), при этом нижние конечности устанавливали так, чтобы мак симально визуализировать деформацию голени (передний и задний отдел стопы плотно сомкнуты). Фотографировали пациенток в фотостудии на специальной платформе со строго фиксированным расстоянием от фотокамеры до исследуемого на фоне ростомера. Были использованы 85 фотоснимков пациенток. После проведенного анализа фотоснимков 14 из них не были включены в исследования из-за неправильной установки нижних конечностей (у 8 расставлены нижние конечности, у 6 пациенток разведен передний отдел стоп - установка по надколенникам) [16]. Нами были рассчитаны следующие расстояния: расстояние между мыщелками (XI); расстояние между правой и левой нижней конечностью в верхней трети (Х2), в средней трети (ХЗ), в нижней трети голени (Х4), рост (Х5), длина нижней конечности (Х6), ширина таза (Х7). Измерение производилось с помощью программного обеспечения CorelDRAW 10 и инструмента этой программы Dimension. Данные заносились в протокол. Для решения поставленных задач использованы следующие методы статистического анализа: дескриптивная статистика; корреляционно-регрессионный анализ; факторный анализ.

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные нами количественные данные представлены в матрице размером 7471 (всего 497 показателей), где 7 - число абсолютных антропометрических признаков голени, 71 - число исследованных лиц. Соотношение числа антропометрических признаков и числа исследуемых лиц составляет 1/10, что в два раза превышает критическое соотношение для определения минимального количества случаев для проведения факторного анализа [12]. После проведения корреляционно-

Таблица 1 Регрессионные уравнения и коэффициенты детерминации для пары исследуемых антропометрических признаков

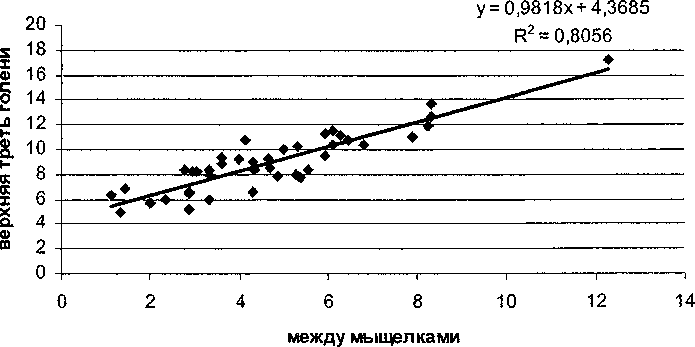

Как видно из табл. 1, наиболее тесная связь существует между двумя парами исследованных признаков - расстоянием между мыщелками бедра и верхней третью голени - уравнение описывает 81 % данных (рисунок), и расстоянием между верхней третью голени и средней третью голени (79 % данных).

Г рафик корреляции двух антропометрических признаков с построением уравнения регрессии

Актуальные проблемы современной реабилитологии

Проведенный нами корреляционно-регрессионный анализ позволил сгруппировать полученные показатели по каждому результативному признаку с помощью интервалов, который мы условно разделили на 3 группы, и в каждой группе вычислили среднюю арифметическую взвешенную, размах вариации признака, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации. Таким образом, за основу «объемно-конституциональной» дискретной описательной шкалы классификации косметической деформации голени приняты 3 антропометрических признака - расстояние между мыщелками бедра, расстояние между верхней третью голеней и расстояние между средней третью голеней, которые мы соответственно назвали фактор 1, фактор 2 и фактор 3. Эта шкала классификации позволит по трем антропометрическим признакам провести градацию индивидуальных особенностей пациентки по мягкотканному компоненту телосложения, позволит наглядно показать возможности или невозможности устранения исключительно хирургическим путем того недостатка, который послужил поводом для обращения за помощью.

Полученные данные представлены в табл. 2. В отличие от среднего квадратического отклонения коэффициент вариации является величиной относительной, что очень удобно для сравнения вариаций в любых совокупностях [14]. По величине коэффициента вариации судят о степени вариации признаков совокупностей. Степень вариации признаков в наших совокупностях - по фактору 1 (лептосомный тип) - 43%, фактор 2 (этно-конституциональный тип) - 40%, 3 фактор (рельефный тип) - 35%. Чем больше его величина, тем больше разброс вокруг средней, тем менее однородна совокупность по своему составу.

-

2.1.1. незначительная - до 20°;

-

2.1.2. значительная - больше 20°;

-

2.2. внутренняя:

-

2.2.1. незначительная до 20°;

-

2.2.2. значительная - больше 20°.

-

3. Распределение по типу распределения мягкотканного компонента:

-

3.1. лептосомный;

-

3.2. этно-конституциональный;

-

3.3. рельефный.

-

II. Второстепенные признаки:

-

1. Распределение по высоте стояния головки малоберцовой кости:

-

1.1. высокое;

-

1.2. низкое;

-

-

2. Распределение по степени выраженности внутреннего мыщелка бедра:

-

2.1. умеренное;

-

2.2. выраженное.

-

Выводы:

-

1. С целью определения типа косметической деформации голени по дискретной шкале (описательной) разработана методика проведения антропометрических исследований по фотоснимку пациентки уже во время предварительной первичной консультации.

-

2. Получена математическая модель косметической деформации голени по трем взаимно перпендикулярным осям, одна их них - расстояние между мыщелками бедра, другая - расстояние между внутренней поверхностью верхней трети обеих голеней, третья - расстояние между внутренними поверхностями средней трети обеих голеней. Использование факторного анализа позволило произвести редукцию исходного антропометрического признакового пространства.

Таблица 2

Собственные значения статистических показателей

|

Статистические показатели |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Фактор 3 |

|

Средняя арифметическая простая |

4,63 |

8,89 |

6,69 |

|

Средняя арифметическая взвешенная |

4,95 |

6,23 |

6,87 |

|

Дисперсия |

4,53 |

6,24 |

5,68 |

|

Среднее квадратическое отклонение |

2,12 |

2,49 |

2,38 |

|

Коэффициент вариации |

42,87 |

40,07 |

34,71 |

Использованная описательная дискретная статистика [11,15,20,23] позволила получить следующую классификационную матрицу:

I. Главные признаки:

-

1. Распределение по степени варусной деформации:

-

1.1. слабая - 175-180°;

-

1.2. средняя - 170-175°;

-

1.3. сильная - 165-170°.

-

-

2. Распределение по степени и виду торсионного компонента:

-

2.1. наружная:

-

-

3. С использованием корреляционно-регрессионного анализа получены прогностические уравнения, связывающие величины совокупных антропометрических признаков с измеряемыми параметрами пациенток. Установленные связи позволили выявить наибольшую тесноту исследованных признаков для определения закономерностей с целью построения описательной шкалы классификации косметических деформаций голени, что позволит в последующем избежать трудностей индивидуализирования пациенток.

Скляр Л.В., Маркер Н.А.

Список литературы Системный анализ антропометрических признаков косметической деформации голени

- Алимов A3. Техника и методика антропометрических измерений/A3. Алимов. -М.: Медгиз, 1955.-81 с.

- Бунак В.В. Антропометрия. Практический курс/В.В. Бунак. -М.: Учпедгиз, 1941. -368 с.

- Бунак В. В. Методика антропометрических исследований/В.В. Бунак. -М.-Л., 1931. -222 с.

- Валькер Ф.И. Значение учения о крайних формах изменчивости органов, систем и тканей человека для возрастной анатомии, для клиники/Ф.И. Валъкер//Вест. хирургии. -1946. -№4.-С. 3-7.

- Гримм Г. Основы конституциональной биологии и антропометрии/Г. Гримм. -М.: Медицина, 1967.-291 с.

- Илизаров Г.А. Лечение по Илизарову детей и подростков с О-образными деформациями нижних конечностей: Метод. рекомендации/Г.А. Илизаров, В.И. Шевцов, В.И. Калякина и др. -Курган, 1991. -С. 33.

- Попков А.В. Полилокальный дистракцион-ный остеосинтез при исправлении деформаций нижних конечностей: Метод, пособие/А.В. Попков, Л.В. Скляр. -Курган, 1997. -С. 28.

- Шевцов, В.И. Аппарат Илизарова. Биомеханика/В.И. Шевцов, В.А. Немков, Л.В. Скляр. -Курган: «Периодика», 1995. -С. 165.

- Шевцов, В.И. Совершенствование способов чрескостного остеосинтеза -новая методология реабилитации больных в травматологии и ортопедии/В.И. Шевцов, Л.А. Попова//Материалы III междунар. конф. по восстановительного медицине (реабилитологии). -Москва, 2000. -С. 136.

- Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ/Н. Дрейпер, Г. Смит. -М.: Статистика, 1973. -392 с.

- Дунаевская Т.Н. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии/Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева. -М., 1980. -215 с.

- Иберла К. Факторный анализ/К. Иберла. -М.: Статистика, 1980. -398 с.

- Беков Д.Б. Индивидуальная анатомическая изменчивость органов, систем и формы тела человека/Д.Б. Беков, Д.А. Ткаченко, Ю.Н. Вовк и др. -Киев: Здоровья, 1988. -223 с.

- Каарма Т.Х. Многомерное статистическое исследование системы антропометрических признаков у женщин/Т.Х. Каарма. -Таллинн: Валгус, 1981. -224 с.

- Клиорин А.И. Биологические проблемы учения о конституциях человека/А.И. Клиорин, В.П. Чтецов. -Л.: Наука, 1979. -164 с.

- Мартин Р. Краткое руководство по антропометрическим измерениям/Р. Мартин. -М.: Изд-во Наркомздрава РСФСР, 1925. -112 с.