Системный анализ в решении вопросов природной и техносферной безопасности

Автор: Кнауб Роман Викторович

Статья в выпуске: 1 (23), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье предложен инструментарий системного анализа в отношении вопросов природной и техносферной безопасности. Построена модель открытой системы природа-общество-человек в части влияния природных и техногенных катастроф. Выявлена регулярность (pattern) в возникновении природных (внешних) катастроф, установлены процентные соотношения между числом катастроф (система природные катастрофы) и количеством погибших и пострадавших, экономического ущерба (система общество-человек).

Природная и техносферная безопасность, системный анализ, устойчивое развитие территорий, открытые системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14122345

IDR: 14122345 | УДК: 303.732.4

Текст научной статьи Системный анализ в решении вопросов природной и техносферной безопасности

Термин «система» употребляется в очень широком смысле. Мы говорим: Солнечная система, система Станиславского, нервная система, система уравнений, отопительная система, система взглядов и убеждений и т.д. Есть системы, естественно возникшие в природе, есть искусственно созданные человеком, материальные и идеальные [7] .

Так в языке нашло отражение нечто общее между любыми проявлениями действительности. Это всеобщее подобие обозначается термином «системность», и нам предстоит конкретизировать его смысл.

Простейшим описанием разнообразия систем является их классификация.

Многие особенности системы, которые придется учитывать при работе с ней, связаны с ее происхождением. Этот признак дает следующую классификацию:

-

— физические системы (например, бассейны рек);

-

— биологические системы (живые организмы, популяции);

— технические системы (автомобили, электростанции):

— абстрактные системы (философия, математика):

— социальные системы (семья, этнос).

Возможны и другие классификации. Например:

-

— экологические системы (сочетание физических, биологических, технических и социальных систем);

— организационные системы (группы, государства, партии);

— процессные системы (алгоритмы, технологии, жизненный цикл) [7] .

Какими же свойствами обладают системы? Они распадаются на три группы

(статические, динамические и синтетические), по четыре свойства в каждой (таблица 1).

Таблица 1. Свойства систем, составлено автором по [7

|

№ |

Группа систем |

Название свойства |

Определение свойства |

|

1 |

Статические свойства |

Целостность |

Всякая система выступает как нечто единое, целое, обособленное, отличающееся от всего остального. |

|

2 |

Открытость |

Выделяемая, отличимая от всего остального, система не изолирована от окружающей среды. |

|

|

3 |

Внутренняя неоднородность: различимость частей |

Система не однородна, не монолитна; можно обнаружить, что разные качества в разных местах отличаются. |

|

|

4 |

Структурированность |

Части системы не независимы, не изолированы друг от друга; они связаны между собой, взаимодействуют друг с другом. |

|

|

5 |

Динамические свойства системы |

Функциональность |

Функции системы — это ее поведение во внешней среде; изменения, производимые системой в окружающей среде; результаты ее деятельности; продукция, производимая системой. |

|

6 |

Стимулируемость |

Подверженность любой системы воздействиям извне и изменение ее поведения под этими воздействиями. |

|

|

7 |

Изменчивость системы со временем |

В любой системе происходят изменения, которые надо учитывать; предусматривать и закладывать в проект будущей системы; способствовать или противодействовать им, ускоряя или замедляя их при работе с существующей системой. |

|

|

8 |

Динамические свойства системы |

Существование в изменяющейся среде |

Изменяется не только данная система, но и все остальные. Для данной системы это выглядит как непрерывное изменение окружающей среды. |

|

9 |

Синтетические свойства системы |

Эмерджентность |

Наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих её элементам, а также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими связями; несводимость свойств системы к сумме свойств её компонентов. |

|

10 |

Неразделимость на части |

Невозможно разделить систему на части, так как в случае разделения отдельная часть становится новой системой со своими свойствами. |

|

|

11 |

Ингерентность |

Система тем более ингерентна (от англ. inherent — являющийся неотъемлемой частью чего-то), чем лучше она согласована, приспособлена к окружающей среде, совместима с нею. |

|

№ |

Группа систем |

Название свойства |

Определение свойства |

|

12 |

Целесообразность |

В создаваемых человеком системах подчиненность всего (и состава, и структуры) поставленной цели настолько очевидна, что должна быть признана фундаментальным свойством любой искусственной системы. |

Нас в первую очередь интересует второе свойство системы – открытость. Впервые это свойство доказал Людвиг фон Берталанфи на примерах живых организмов. В 1950 г. он опубликовал статью, в которой впервые описал ныне хорошо известное различие между закрытыми и открытыми системами . Закрытая система не взаимодействует с внешней средой. Открытая система, такая как организм, обязана взаимодействовать с окружающей средой, чтобы поддерживать свое существование. Открытые системы получают ресурсы из окружающей среды, перерабатывают их и затем возвращают во внешнюю среду в виде некоторых продуктов. Существование таких систем зависит от внешней среды, поэтому они постоянно адаптируются к изменениям в этой среде.

Длительная популярность и влиятельность фон Берталанфи стали следствием признания его идеи о том, что наблюдавшиеся им виды поведения открытых систем в биологии могут демонстрировать открытые системы и в других областях знаний . Таким образом, он был инициатором создания новой дисциплины и дал ей имя «общая теория систем» [8] .

Отметим, что связи системы со средой имеют направленный характер; по одним среда влияет на систему (их называют входами системы), по другим система оказывает влияние на среду, что-то делает в среде, что-то выдает в среду (такие связи называют выходами системы) (рис. 1). Перечень входов и выходов системы называют моделью черного ящика. В этой модели отсутствует информация о внутренних особенностях системы. Несмотря на (кажущуюся) простоту и бедность содержания модели черного ящика, эта модель часто вполне достаточна для работы с системой.

Рис. 1. Модель открытой системы [8]

В ходе исследования мы придерживались того принципа, что все системы любого происхождения являются открытыми системами.

Выдающихся успехов в изучении открытых систем природа—общество—человек достигли члены Международной научной школы устойчивого развития имени П.Г. Кузнецова [1, 2, 3, 6] . Большинство работ было посвящено различным аспектам устойчивого развития, школа получила признание, как отечественных учёных, так и коллег из-за рубежа.

Далее рассмотрим подходы, которые имеются в багаже системного анализа для решения возникающих проблем.

Традиционный научный метод изучения таких проблем известен как редукционизм, или аналитический метод . Этот метод ориентирован на то, что наиважнейшими в системе являются её части, и стремится идентифицировать их, понять и построить из объяснений частей объяснение целого. Проблема состоит в том, что целое обладает свойствами, не сводимыми к свойствам частей. Целое возникает из взаимодействий между частями, которые влияют друг на друга через сложную сеть взаимоотношений. Однажды возникнув как целое, именно это целое придает смысл каждой части и их взаимодействиям. Живой организм придаёт смысл сердцу, печени, легким; семья - смысл ролям мужа, жены, сына, дочери [4] .

Cуществует альтернативный редукционизму подход к изучению систем. Эта альтернатива известна как холизм, или целостный подход. Холизм рассматривает систему как нечто большее, чем сумма её частей. Конечно, части системы и её структура вписываются в сферу интересов этого подхода, но главным образом в связи с тем, как они способствуют возникновению и поддерживают существование новой целостной системы независимо от того, что это за система - речная сеть, автомобиль, философская система, система управления качеством и т.д. Именно целостность считается важной, именно она является целью изучения.

В рамках системного мышления существует два подхода к изучению проблемных ситуаций – «мягкий» и «жёсткий» . Мягкий подход используется обычно для тех проблемных ситуаций, когда они плохо изучены и нет возможности описать их точно по формулам. Жёсткий подход предлагает лишь средства оптимизации работы системы по реализации чётко определённых целей. Упор делается на применение систематической методики, которая позволяет после постановки целей выявлять проблемы, препятствующие оптимизации, и устранять их, используя научное моделирование и рациональные процессы тестирования, реализации и оценивания.

Какие же существуют системные подходы в рамках мягкого и жёсткого системного мышления? Майкл С. Джексон [8] провёл их классификацию (таблица 2).

Таблица 2. Системные подходы по Майкл С. Джексону, составлено автором по [4

|

Системные подходы |

Типы системных подходов |

Конкретные системные подходы |

|

Тип А Улучшение продвижения к цели и жизнестойкости |

Жёсткое системное мышление |

|

|

Системная динамика: пятая дисциплина |

||

|

Организационная кибернетика |

||

|

Теория сложности |

||

|

Тип В Выявление целей |

Выявление и тестирование стратегического предположения |

|

|

Интерактивное планирование |

||

|

Методология мягких систем |

||

|

Тип С Обеспечение справедливости |

Критическая системная эвристика |

|

|

Командная синтеграция |

||

|

Тип D Повышение разнообразия |

Постмодернистское системное мышление |

|

|

Творческий холизм |

Всестороннее системное вмешательство |

|

|

Критическая системная практика |

||

Мы не будем описывать каждый системный подход в отдельности, остановимся только на тех недостатках системного анализа, которые характерны для всех подходов в совокупности. По-нашему мнению, к недостаткам системного анализа относятся:

-

1. В связи с тем, что системные подходы развивались бурно в 50-80 годы прошлого века в основном за рубежом, для этих подходов характерно отстаивание интересов коммерческих фирм, всё внимание уделялось улучшению работы фирм.

-

2. Зацикленность на отражении интересов стейкхолдеров (в случае отражении влияния катастроф различного генезиса на окружающую среду и людей, экономику все стейкхолдеры без исключения заинтересованы в уменьшении ущерба от катастроф).

-

3. Отсутствует единый закон сохранения для открытых систем, в связи с чем нельзя объяснить повторение во времени природных процессов в окружающей среде.

-

4. В типовую последовательность действий во времени в ходе системного анализа входит прогноз ситуации, затем построение моделей и далее решение проблемы. А как быть в тех случаях, когда невозможно сделать прогноз (особенно в случае процессов в окружающей среде)? После решения проблемы наступает конец, так и происходит, если эта проблема решается в случае конкретной финансовой фирмы, а как поступать в случае непрекращающихся процессов воздействия природных катастроф?

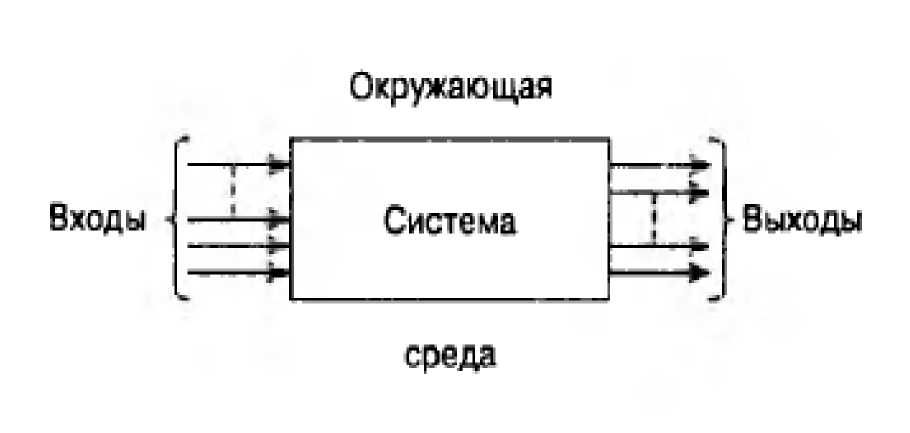

В нашей работе мы основное внимание уделим влиянию природных и техногенных катастроф на общество и экономику в глобальном масштабе. Проявление природных и техногенных катастроф выражается в следующих 4 показателях: количестве катастроф, количестве погибших и пострадавших и экономическом ущербе . Вполне очевидно, что показатель количество катастроф относится к открытой системе окружающая среда, а остальные 3 – количество погибших, количество пострадавших и экономический ущерб – к открытой системе общество и человек. Следовательно, в открытой системе природа— общество—человек в части влияния катастроф на эту систему входом в систему является количество катастроф, а выходом количество погибших, пострадавших и экономический ущерб. Таким образом, модель открытой системы природа—общество—человек в части влияния катастроф на эту систему будет иметь следующий вид (рис. 2).

СРЕДА

Рис. 2. Модель открытой системы природа—общество—человек в части влияния природных и техногенных катастроф

Из рисунка 2 следует очевидный вывод, что в основном только природные катастрофы действуют извне на систему общество—человек, вызывая различные отклики системы на выходе в виде количества погибших и пострадавших людей и экономического ущерба. В свою очередь внутри системы общество—человек возникают катастрофы техногенного характера, приводящие к изменениям на выходе системы. Отсюда следует, что происхождение катастроф важно в плане воздействие на систему.

Описать модель открытой системы в части влияния катастроф на эту систему мы предлагаем с помощью «теории сложности» или как она раньше называлась «теория хаоса». С позиции теории сложности предшествующие модели переоценивают порядок и регулярность и недооценивают беспорядочность и дискретность. Теория сложности сосредоточивает внимание на тех аспектах жизни организации, природы и общества, которые чаще всего волнуют большинство менеджеров: беспорядок, нерегулярность и случайность. Эта теория исследует нестабильность, изменчивость и непредсказуемость и вырабатывает рекомендации относительно возможных действий в таких условиях. Судя по всему, она может помочь даже в тех областях, которые считались недоступными.

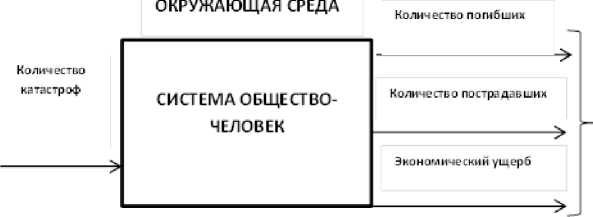

Пионером в развитии теории хаоса считается метеоролог Эдвард Лоренц. Лоренц утверждал, что даже в явном хаосе скрыт некий порядок. Погодные системы при слабо отличающихся начальных условиях демонстрируют сильно отличающееся, но принадлежащее одному типу поведение. Например, поведение водяного вихря не повторяется, но остаётся в границах между двумя спиралями. Оказывается, что хотя траектории таких систем и непредсказуемы, они «притягиваются» к некоторому образу поведения. Картину, которая получилась, он назвал «аттрактор Лоренца». Подобные конфигурации теперь называют странными аттракторами . Они удерживают траектории противоположной непредсказуемой системы в ограниченной области аттрактора, оставаясь при этом случайными. Оказалось, что поведение всевозможных природных систем, изученных в физике, химии и биологии, регулируется странными аттракторами [4] .

Также нас интересует такое понятие, как «грани хаоса». Грань хаоса - это узкая переходная зона между упорядоченностью и хаосом, которая исключительно благоприятна для возникновения новых способов поведения. Система, находящаяся на грани хаоса, способна демонстрировать спонтанные процессы самоорганизации, наблюдавшиеся Пригожиным в химических системах. Понятие грани хаоса оказалось действенным в самых различных областях, включая менеджмент [4] .

В методологии теории сложности выделяют три этапа. На Стадии 1 распознаются тип аттрактора, определяющего текущее поведение системы, и причины его преобладания. Если он нежелателен с точки зрения системы, требуются изменения по переводу системы в другой аттрактор. Стадия 2 - это осуществление таких изменений. Стадия 3 требует стабилизировать новый аттрактор и одновременно позаботиться, чтобы он в будущем не заблокировал систему в рутинных формах её действий.

Таким образом, ключевым моментом на Стадии 1 и Стадии 3 является попытка уловить регулярность (pattern) на более глубоком уровне, вскрыть порядок, на котором основан хаос. Если мы сможем распознать регулярность, порождающую сложное динамическое поведение, мы поймём, что происходит, и сможем принимать разумные решения [4] .

В ходе работы нам также необходимо уловить регулярность для установления порядка в модели открытой системы в части влияния катастроф на эту систему. Для этого мы воспользовались статистическими данными Научно-исследовательского центра по эпидемиологии стихийных бедствий (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters – CRED) [9] . Результаты проведённых расчётов представлены ниже.

Таблица 3. Статистика природных и техногенных катастроф в мире за период с 1900 по 2015 гг., составлено автором по [9]

|

Происхождение катастроф |

Число катастроф, случаев, всего |

Количество погибших, тыс. человек, всего |

Количество пострадавших, млн. человек, всего |

Экономический ущерб, млрд. долларов США, всего |

|

Природные (внешние) |

14021 |

35328 |

7057 |

2780,4 |

|

Природные, максимальное значение/год |

507/2002 |

375/2010 |

662/2002 |

367/2011 |

|

Техногенные (внутренние) |

8215 |

357,87 |

8199 |

57,5 |

|

Техногенные, максимальное значение/год |

375/2003 |

12,5/2002 |

1100/1998 |

20,4/2010 |

Из таблицы 3 можно сделать следующие выводы:

-

1. За период с 1900 по 2015 гг. произошло 22236 катастроф, из которых 63,67 % пришлось на природные (внешние) катастрофы, а 36,33 % пришлось на техногенные катастрофы (внутренние);

-

2. За период с 1900 по 2015 гг. количество погибших от катастроф составило 393198 человек, из которых на природные (внешние) катастрофы пришлось 8,98 %, а 91,02 % пришлось на техногенные катастрофы (внутренние);

-

3. За период с 1900 по 2015 гг. количество пострадавших от катастроф составило 15256 млн. человек, из которых на природные (внешние) катастрофы пришлось 46,25 %, а 53,75 % пришлось на техногенные катастрофы (внутренние);

-

4. За период с 1900 по 2015 гг. суммарный экономический ущерб от катастроф составил 5618,3 млрд. долларов США, из которых на природные (внешние) катастрофы пришлось 98,98 %, а 1,02 % пришлось на техногенные катастрофы (внутренние);

-

5. Максимальные значения количества катастроф, количества погибших и пострадавших и экономического ущерба росли по годам, дастигая максимальных значений после 2000-х годов; не всегда максимальное значение количества катастроф приводил к максимальным потерям, при этом экономический ущерб рос не только из-за роста населения, но и из-за того, что росла экономика, не обеспеченная полезной мощностью;

-

6. Экспериментальное моделирование последствий катастроф различного генезиса показало, что за период с 1900 по 2015 гг. в среднем экономический ущерб составлял 4,21 % в год от 100 % мирового ВВП стран мира [5] .

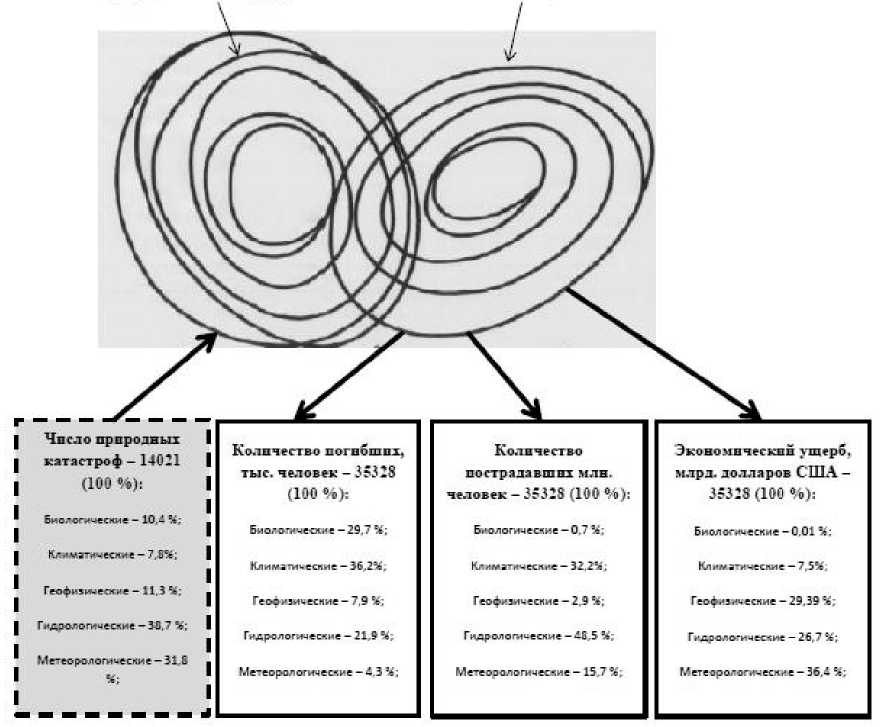

Также для нас было важно узнать и уловить регулярность в развитии именно природных катастроф, так как они являются внешними по отношению к системе общество—человек. Результаты исследования представлены на рисунке 3.

Природные катастрофы Система «общество-человек»

Рис. 3. Аттрактор в лице природных (внешних) катастроф и изменения в системе общество—человек за период с 1900 по 2015 гг.

Анализируя рисунок 3 можно сделать следующие выводы:

-

1. Выявленные регулярности в лице природных (внешних) катастроф обуславливают изменения в системе природа—общество—человек, которые в свою очередь делятся на типы, при этом из представленных типов катастроф гидрологические и метеорологические наносят наибольший ущерб;

-

2. Определены «границы хаоса», так биологические катастрофы составляют 10,4 % всех катастроф, при этом вызывают экономические потери всего лишь 0,01 %, количество пострадавших 0,7 %, а вот людские потери огромны – 29,7 %, то есть почти 1/3 всех потерь людей.

Не менее интересной является статистика отдельных видов природных катастроф, относящихся к отдельным типам катастроф (климатические, геофизические и т.д.) (таблица 4).

Таблица 4. Статистика отдельных видов природных катастроф в мире за период с 1900 по 2015 гг., составлено автором по [9]

|

Отдельные виды природных катастроф |

Число катастроф |

Количество погибших |

Количество пострадавших |

Экономический ущерб |

||||

|

случаев, всего |

% |

тыс. человек, всего |

% |

млн. человек, всего |

% |

млрд. долларов США, всего |

% |

|

|

Землетрясения |

1287 |

9,3 |

2538 |

7,2 |

204900 |

2,9 |

1085 |

27,9 |

|

Наводнения |

4529 |

32,3 |

7860 |

22,2 |

4113000 |

58,3 |

966 |

24,9 |

|

Бури |

3848 |

27,4 |

1373 |

3,9 |

1011500 |

14,3 |

1459 |

37,6 |

|

Засухи |

665 |

4,7 |

12830 |

36,3 |

1551200 |

22,0 |

185,2 |

4,7 |

|

Эпидемии |

1390 |

9,9 |

10532 |

29,8 |

47550 |

0,67 |

0,000045 |

0,000001 |

|

Другие виды |

2302 |

16,4 |

195 |

0,6 |

129400 |

1,83 |

192 |

4,9 |

|

Всего |

14021 |

100 |

35328 |

100 |

7057550 |

100 |

3887,2 |

100 |

Анализ таблицы 4 показал, что в плане воздействия открытой системы природные катастрофы на систему общество—человек ведущая роль принадлежит наводнениям и бурям, наименьшая засухам, при этом сами засухи имеют максимальные значения по погибшим и пострадавшим с минимальными значениями экономического ущерба. Не смотря на то, что землетрясения составляют порядка 9,3 % случаев природных катастроф, им, наравне с бурями принадлежат максимальные экономические потери. Эпидемии при небольшой сравнительной численности случаев имеют наибольшее количество погибших с минимальными значениями экономического ущерба.

Из приведённого материала можно сделать вывод, что не всегда значительное количество случаев в год того или иного природного бедствия приводит к максимальным человеческим и экономическим потерям. Также становится понятно, что в общем механизме формирования природных катастроф ведущая роль принадлежит наводнениям, бурям и землетрясениям.

Важным вопросом является оценка вклада каждого из континентов нашей планеты

(таблица 5).

Таблица 5. Статистика природных катастроф по континентам мира за период с 1900 по 2015 гг., составлено автором по [9]

|

Природные катастрофы по континентам мира |

Число катастроф |

Экономический ущерб |

||

|

случаев, всего |

% |

млрд. долларов США, всего |

% |

|

|

Океания |

620 |

4,5 |

117,2 |

3,1 |

|

Европа |

1662 |

12,2 |

619,5 |

16,2 |

|

Азия |

5457 |

40,8 |

1587 |

41,5 |

|

Америка |

3402 |

24,1 |

1441 |

37,7 |

|

Африка |

2513 |

18,4 |

55,8 |

1,5 |

Анализируя таблицу 5 можно сделать следующие выводы:

-

1. Прослеживается чёткая связь между площадью континента, количеством катастроф в его пределах и экономическим ущербом;

-

2. На африканском континенте не смотря на значительное число катастроф, экономический ущерб минимален, что связано с экономической отсталостью данного континента.

В результате проведённых исследований были получены следующие результаты:

-

1. Рассмотрены возможности системного анализа в решении вопросов природной и техносферной безопасности;

-

2. Описаны открытые и закрытые системы, свойства и модель открытых систем, подходы к изучению открытых систем, построена модель открытой системы природа— общество—человек в части влияния природных и техногенных катастроф;

-

3. Изучена статистика природных и техногенных катастроф за период с 1900 по 2015 гг. и установлено, что изменения в системе общество—человек обусловлены на 63,67 % природными ( внешними ) катастрофами, и на 36,33 % обусловлены внутренними техногенными катастрофами;

-

4. Выявлена регулярность (pattern) в возникновении природных внешних катастроф, установлены процентные соотношения между числом катастроф (система природные катастрофы) и количества погибших и пострадавших, экономического ущерба (система общество—человек);

-

5. Определены «границы хаоса», разграничивающие в количественном отношении катастрофы и изменения в системе общество—человек под воздействием этих катастроф.

Список литературы Системный анализ в решении вопросов природной и техносферной безопасности

- Бартини Р.О., Кузнецов П.Г. Множественность геометрий и множественность физик // В сб.: Моделирование динамических систем. - Брянск, 1974.

- Большаков Б.Е. Закон природы или как работает Пространство-Время. Российская академия естественных наук, Международный университет природы, общества и человека "Дубна", 2002. - 265 с.

- Большаков Б.Е. Наука устойчивого развития. - М: РАЕН, 2011. - 272 с.

- EDN: QOOFOB

- Джексон, Майкл С. Системное мышление: Творческий холизм для менеджеров / науч. ред. и пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. - Томск: Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2016. - 404 с.

- Кнауб Р.В. Экспериментальное моделирование системы анализа энергоэкологических последствий катастроф различного генезиса / Электронное научное издание "Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление, том 13 № 3 (36), 2017, ст. 3. [Электронный ресурс], режим доступа: http://www.rypravlenie.ru/wp-content/uploads/2017/10/03-Knaub.pdf (дата обращения 24.01.2018).

- Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е. Система природа-общество-человек: Устойчивое развитие. - Государственный научный центр Российской Федерации ВНИИгеосистем; Международный университет природы, общества и человека "Дубна", 2000. - 272 с.

- EDN: TKHIFP

- Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ: учебное пособие / Ф.П. Тарасенко. - М.: КНОРУС, 2010. - 224 с.

- EDN: QMUKWJ

- Jackson М.С. Systems Thinking: Creative Holism for Managers. John Wiley & Sons Ltd.: University of Hull, UK, 2003.

- EM-DAT: The Emergency Events Database - Université catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgium.