Системный подход к локализации знаний

Автор: Мельникова Т.Б.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Территориальная организация и управление

Статья в выпуске: 2 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье поставлена цель теоретически и практически обосновать изучение процессов создания, распространения знаний и обмена ими на уровне города под общим понятием локализации знаний. Для достижения цели применялась системная тетрада Г.Б. Клейнера к характеристике локализации знаний как экономической системы, количественно оценивались структурные элементы тетрады на основе глубокой проработки данных о зарегистрированных патентах на изобретение, выполнялся анализ цикличности системы локализации знаний на уровне городов разного масштаба на базе авторского подхода. К наиболее важным результатам работы, определяющим ее научную новизну, можно отнести следующие: 1) пространственные и временные границы объектной, процессной, средовой и проектной подсистем локализации знаний дифференцированы в зависимости от масштаба организации и города, длительности исследования и жизненного цикла технологии; 2) обоснована трехэлементная структура объектной подсистемы: самостоятельный исследователь, группа исследователей и сеть исследователей; 3) в рамках процессной подсистемы обмен знаниями интерпретирован через длительность непрерывного роста групп исследователей путем разделения их на группы «без роста» и «с ростом», также получены их количественные характеристики для городов разного масштаба; 4) в ходе анализа нестационарности системы локализации знаний установлено, что цикличность появления групп исследователей в среднем, большом и крупнейшем городах ближе к циклам развития технологии в Китае, в малом городе - к общемировым колебаниям. Полученные результаты позволяют выявить перспективные направления по развитию или возобновлению накопления знаний в городах разного масштаба.

Локализация знаний, город, сеть, системная парадигма, технология, патент на изобретение, группа исследователей, цикл

Короткий адрес: https://sciup.org/147250707

IDR: 147250707 | УДК: 330.42+332.14 | DOI: 10.15838/ptd.2025.2.136.3

Текст научной статьи Системный подход к локализации знаний

Создание, распространение знаний и обмен ими, с одной стороны, непосредственно связаны с конкретным автором, который свободен в выборе территории проживания, что приводит к концентрации знаний на благоприятных для проживания людей территориях. С другой стороны, эти же процессы находятся в зоне ответственности конкретной организации, которая ограничена в территориальной мобильности и, соответственно, оказывает влияние на локальное скопление знаний. Большой пласт отечественных и зарубежных исследований связан с выявлением закономерности пространственного перетока знаний в общем контексте развития территорий (Канева, Унтура, 2017; Holl et al., 2022). В пространственном аспекте круг исследуемых вопросов и предлагаемых мероприятий сужается до городов, способных реализовать модель тройной спирали, базирующуюся на присутствии и вовлеченности трех типов агентов: образовательные или научные организации, бизнес и государство (Катуков, 2013; Rapetti et al., 2023). Множество городов фактически выпадает из поля зрения науки и политики, что приводит к прерыванию процесса накопления знаний на таких территориях (Самусенко и др., 2020; Куценко и др., 2024).

Знания напрямую или косвенно интегрированы в объект исследования ряда научных направлений.

В концепции интеллектуального капитала (на микро-, мезо- или макроэкономическом уровне) знания рассматриваются как один из ресурсов, способствующий созданию ценности территории или обеспечению конкурентоспособности предприятия (Остащенко, 2018). На региональном уровне при оценке интеллектуального капитала используют показатели, характеризующие уровень знаний конкретного исследователя, количество таких исследователей, объем интеллектуальной собственности и передовых производственных технологий региона (Roze, 2021). Концепция интеллектуального капитала не углубляется во внутренние процессы создания знаний, различия в потоках знаний на той или иной территории, обеспечения преемственности в их накоплении, а в большей степени ориентирована на то, какие возможности для региона формирует уровень его интеллектуального капитала (Овчинников, Остой, 2022).

Более близким к процессу создания знаний на определенной территории является изучение научно-технического потенциала. В данном случае акцент перемещается на функционирование научных и образовательных учреждений, формирование мотивации к созданию новых знаний на предприятиях и процессы, способствующие росту количества лиц, занятых исследованиями и разработками (Федотов, 2020; Голова, 2022).

Знания являются ядром концепции управления знаниями. Как на уровне организации, так и на территориальном уровне реализация данного подхода предполагает целенаправленный процесс преобразования неявного знания в понятное для широкого круга лиц с последующим расширением его применения (Горина, Фоменко, 2023).

Обмен знаниями интегрирован в концепцию инновационной экосистемы, отличительной особенностью которой выступает упор на формирование сетевой модели и информационных платформ взаимодействия (Плахин и др., 2020). Еще глубже процессы поиска новых знаний интегрированы в концепцию экосистемы знаний (Järvi et al., 2018). Однако в данном случае близкое совместное расположение становится менее значимым, чем приверженность общей цели исследования.

Сравнительный анализ способности к созданию новых знаний в городах изучается также через призму экономической географии. Пространственный анализ группы показателей, построенных на основе количества научных публикаций, их цитирования и соавторства, позволил авторам выявить особенности интеграции городов разного масштаба в национальное и международное научное пространство, их научную продуктивность (Михайлов и др., 2020).

Реализация потенциала организаций или территорий к использованию внешних знаний через их приобретение и усвоение сконцентрирована в концепции поглощающей способности (Lewandowska, 2015). Исследования, проводимые на уровне городов, количественно оценивают поглощающую способность через объем цитирований патентов (способность к приобретению), количество проданных патентов (способность к использованию) и технологическое разнообразие (способность к усваиванию) (Jiao et al., 2021). Целью таких исследований, как правило, становится выявление необходимого уровня поглощающей способности для содействия инновационному развитию территории (Weng et al., 2023).

Нам представляется важным выделить в отдельное направление круг вопросов, связанных с накоплением знаний на территории города, объединив их под общим термином – локализация знаний. В научной литературе термин «локализация» используется часто. Встречаются локализованные инновационные экосистемы, локализация инновационных процессов, локализованные сети, локализованное пространство знаний (Смородинская, 2014). Несмотря на то, что локализация может быть связана со временем, мы ограничимся пространственной локализацией.

Цель исследования – структурировать и описать систему локализации знаний. Цель достигается через решение следующих задач: применить четырехэлементную типологию экономических систем к характеристике системы локализации знаний с разработкой особых для нее пространственно-временных ограничений; количественно интерпретировать структуру и пространственно-временные ограничения каждой подсистемы; выработать и обосновать подходы к анализу нестационарности системы локализации знаний.

Материалы и методы

Методология исследования включает два направления: анализ структуры и нестацио-нарности экономической системы.

На протяжении всего исследования теоретический материал сопровождается примерами, построенными на выборке данных о количестве патентов на изобретение (далее – патенты), выданных за период с 1999 по 2022 год российским заявителям по единому классу Международной патентной классификации (далее – МПК) F04D в разрезе городов разного масштаба (табл. 1) .

Анализ структуры системы локализации знаний

На основе постулатов системной экономической теории, разработанных Г.Б. Клейнером, сформированы следующие этапы анализа.

-

1. Определение общей цели функционирования системы. Такая цель должна отображать расширение деятельности системы в пространственном и временном аспектах (Клейнер, 2019).

-

2. Характеристика подсистем на основе тетрадного определения системы. Различают четыре подсистемы: объектные, процессные, проектные и средовые, для каждой из них необходимо определить

Таблица 1. Характеристика выборки данных о выданных патентах за период 1999–2022 гг.

Масштаб города

Количество патентов по классу F04D

Количество авторов

Количество организаций

всего

к общему числу патентов по городу, %

Малый

6

18

15

3

Средний

18

0,8

48

3

Большой

50

2,3

105

6

Крупный

13

0,7

18

3

Крупнейший

278

3,7

333

21

Составлено по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

структурные элементы, базовые ресурсы, продукт деятельности (Клейнер, 2011). К базовым ресурсам системы относят пространство и время, а также способность их эффективно использовать (Клейнер, 2019). Ввиду того, что географическое пространство ограничено общей целью функционирования системы, предлагается дифференцировать пространственный ресурс на пространство организации и пространство города. Аналогично ресурс времени представим как технологическое время (жизненный цикл определенной технологии или научного направления) и исследовательское время (длительность исследования до достижения поставленной цели). Применим данные системы координат к описанию каждого из элементов четырех подсистем, детализировав их на слабо или сильно ограниченные. В результате получаем две системы координат: «пространство организации – длительность исследования» и «пространство города – жизненный цикл технологии». Способность эффективно использовать пространственно-временные ресурсы трактуется через интенсивность использования пространства (высокая интенсивность характерна для систем, ограниченных в пространстве) и активность использования времени (высокая активность происходит в условиях ограниченного времени) (Клейнер, 2011). Преобразуем данные способности для целей нашей системы, представив энергию пространства через интенсивность использования локального пространства для накопления знаний, а энергию времени – через активность накопления знания. Тогда соотношение силы ограничений и способности ее использовать для реализации общесистемной цели может быть систематизировано следующим образом. Сильное ограничение пространством организации (города) приводит к интенсивному его использованию на локальном уровне, слабое ограничение – к мобильности между пространствами. Сильное ограничение длительности исследования (жизненным циклом техно-

- логии) сопровождается ростом активности в накоплении знаний, слабое ограничение – снижением. В практической плоскости на основе выборки (см. табл. 1) определяется количество самостоятельных авторов (один автор патента на изобретение) и количество групп исследователей. Группа исследователей возникает с первым совместным патентом и растет по мере формирования новых патентов в соавторстве с новыми или существующими участниками группы. Тем самым группа может быть «с ростом» и «без роста». Длительность роста (для групп «с ростом») и интенсивности работы («без роста») групп фиксируют процесс обмена знаниями.

Выявление особенностей нестационар-ности системы локализации знаний

Экономические системы склонны быть нестационарными, обладая множеством потенциальных состояний и неопределенностью, какое из них будет реализовано в данный момент времени. Система локализации знаний имеет несколько состояний в зависимости от масштаба города или организации. Нестационарность системы характеризуется различными проявлениями: непредсказуемостью и неожиданностью отдельных результатов деятельности, нерациональностью пространственной структуры, нерегулярностью динамики и т. д. (Костюк, 2018; Лившиц и др., 2019). Цикличность отражает характерные особенности нестационарной системы и осмысляет внешнее пространство воздействия на систему.

Цикличность системы локализации знаний количественно преподнесем в виде динамики количества патентов и групп исследователей по классу МПК F04D. Такой подход лежит в общей логике циклов Н.Д. Кондратьева, связанных с формированием новых знаний и технологий. Цикличность во внешней среде можно представить с помощью данных о выдаче патентов по классу технологий. На основе соответствия1 класса технологий № 27 «Двигатели, насосы, турбины» и класса МПК

F04D определены два набора данных о количестве патентов2: общемировые и для Китая. Исходя из страновой принадлежности патентов, указанных в патентном поиске для выборки из табл. 1, внешняя среда на общемировом уровне в большей степени определяется изобретениями из США, Германии, Японии, Китая. Доля патентов в ежегодном измерении, выданных в этих странах по данному классу технологий, составила в 2022 году 73%, поэтому общемировые значения хорошо описывают изменения во внешней среде. Однако за последние годы (2020–2022) только у Китая и Германии наблюдается восходящий тренд ежегодных регистраций патентов (среднегодовой темп роста составляет 109 и 106% соответственно), но вклад Германии в общемировой объем патентов по данной технологии только 4% (у Китая – 36%). Поэтому сравнение с циклами патентования в Китае значительно дополнит картину.

Внутри цикла также происходят определенные колебания с замедлением или ускорением общей динамики. В работе (Глазьев и др., 2019) предлагается методология сопоставления смены технологических укладов и длинных волн Н.Д. Кондратьева с детализацией последних на понижательные и повышательные фазы. Взяв за основу такой подход для циклов внешней среды, детализируем их на фазы подъема и спада. Далее в рамках фаз отдельно для каждого города сравним траектории изменения количества новых групп исследователей и новых патентов.

Результаты исследования

Анализ структуры системы локализации знаний

Общая цель функционирования системы локализации знаний может быть определена как целенаправленное и устойчивое накопление знаний на определенной территории. Категории «целенаправленный» и «устойчивый» отсылают к поступательному развитию процессов, составляющих суть локализации знаний, во времени и пространстве.

Объектная подсистема локализации знаний включает три типа акторов: самостоятельный исследователь, группа исследователей и сеть исследователей (табл. 2) . В первом типе объединен широкий круг лиц, занимающихся исследованиями и разработками самостоятельно (ученые, изобретатели и рационализаторы; как по заданию организации – места работы, так и инициативно). Второй тип представляет несколько исследователей (два и более), связанных общим научным результатом. Совместное владение результатами исследований не только накладывает ряд ограничений на мобильность участников группы в пространстве, так как порождает риски при единоличном уходе из группы, но и содействует более быстрому обмену знаниями через непосредственное наблюдение, взаимодействие и имитацию (Van der Wouden, Youn, 2023). Сеть исследователей представляет собой взаимодействие между исследователями в целях распространения знаний и информации. Подобная триединая структура лежит

Таблица 2. Обеспеченность объектной подсистемы локализации знаний базовыми ресурсами пространства и времени

|

Тип актора |

Пространство организации |

Длительность исследования |

Пространство города |

Жизненный цикл технологии |

|

Самостоятельный исследователь |

Слабо ограничен |

Слабо ограничен |

Сильно ограничен |

Сильно ограничен |

|

Группа исследователей |

Сильно ограничена |

Сильно ограничена |

Сильно ограничена |

Слабо ограничена |

|

Сеть исследователей |

Слабо ограничена |

Слабо ограничена |

Слабо ограничена |

Слабо ограничена |

|

Источник: составлено автором. |

||||

2 WIPO IP Statistics Data Center. URL: (accessed 26.07.2024).

в общей логике качественного разнообразия акторов и предполагает периодическую смену генерального актора в зависимости от инструментов поддержки и развития технологий (Клейнер, 2017). Самостоятельный исследователь слабо ограничен пространством организации и длительностью исследования (срок достижения им поставленной цели получения знания определяется самостоятельно и может быть гибко изменен). Вместе с тем пространство города накладывает более сильные ограничения в части получения продукта подсистемы (запаса знаний), а жизненный цикл технологии – по причине предела единоличных человеческих возможностей. Группа исследователей, работающая в одной организации, как наиболее распространенный вариант этого структурного элемента, сильно зависима от пространства данной организации, а также сроков получения нового знания. Группа также сильно ограничена пространством города. По сравнению со самостоятельным исследователем группа имеет большее разнообразие знаний, поэтому слабо ограничена жизненным циклом одной технологии. Сеть исследователей не связана обязатель- ствами по созданию знания, поэтому слабо ограничена пространственными и временными ресурсами.

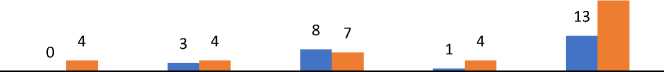

В нашем примере от малого до большого города общее количество авторов в расчете на 10 тыс. чел. населения постепенно увеличивается, однако в крупном и крупнейшем городах их, наоборот, становится меньше (рис. 1) . Для последних свойственна более диверсифицированная экономика и более разнообразный отраслевой набор объектов исследований. Можно сказать, что ограничение городского пространства проявляется не только в количестве населения и финансовых ресурсов города, но и в границах для каждого научного направления.

Из общего количества исследователей на долю самостоятельных приходится от 2,4% в крупнейшем городе до 6,7% в малом городе, в среднем и крупном городе таковые отсутствуют (табл. 3) . Среди единолично оформленных патентов в большом и крупнейшем городах свыше половины не были связаны с организациями. В свою очередь группы исследователей преимущественно работают в рамках служебных задач.

5,9

Средний

6,4

Большой

3,2

0,29

Крупный Крупнейший

Рис. 1. Количество авторов, работающих в рамках класса МПК F04D, в расчете на 10 тыс. чел. населения в зависимости от масштаба города

Рассчитано по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

Таблица 3. Представленность самостоятельных исследователей и групп исследователей в городах разного масштаба

|

Масштаб города |

Численность самостоятельных исследователей |

Численность групп исследователей, в т. ч. инициативные |

|

|

в общем объеме авторов, % |

всего, в т. ч. инициативные |

||

|

Малый |

6,7 |

1 (0) |

4 (1) |

|

Средний |

0 |

0 (0) |

7 (1) |

|

Большой |

3,8 |

4 (2) |

15 (0) |

|

Крупный |

0 |

0 (0) |

5 (2) |

|

Крупнейший |

2,4 |

8 (5) |

39 (6) |

Рассчитано по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

Процессная подсистема локализации знаний может быть выражена посредством процессов создания, распространения знаний и обмена ими (табл. 4). Все три процесса сильно ограничены жизненным циклом технологии. Ввиду того что значительная часть знаний передается через личный контакт в процессе работы или учебы, обмен ими подпадает под действие внутриорга-низационных требований к неразглашению информации, поэтому сильно ограничен пространством организации. Считается, что плотность населения положительно влияет на внутригородскую передачу знаний, поэтому обмен ими также сильно ограничен пространством города. Распространение знаний основывается на свободном доступе, поэтому слабо ограничено пространством и длительностью исследования. Создание знаний требует определенного их запаса, когнитивных способностей и, в отдельных случаях, оборудования. Пространство города оказывает существенное влияние на изначальный запас знаний, поэтому сильно ограничивает его преобразование. Необходимое оборудование может быть доступно и в малой организации, и в крупной, в связи с чем масштаб организации слабо ограничивает процесс создания знаний. Новое знание формируется, как правило, в условиях поставленной задачи и опреде- ленной стадии развития технологии, поэтому будет сильно ограничено жизненным циклом технологии и длительностью исследования.

Влияние масштаба города на процесс создания знаний можно наблюдать посредством сравнения количества патентов в расчете на одну организацию. Несмотря на то, что в малом, среднем и крупном городах одинаковое количество организаций, количество патентов отличается (рис. 2) . В целом виден рост показателя по мере увеличения масштаба города (определенный дисбаланс вносит крупный город, ввиду того что средняя численность сотрудников организации в нем меньше, чем в других городах).

Малые организации присутствуют во всех типах городах, кроме малого, и демонстрируют большее количество патентов исходя из масштаба организации (табл. 5) . Если сравнивать процессы создания знаний в разрезе крупных организаций, то можно отметить, что в крупнейшем городе более крупные организации более активны, а в малом городе у организаций практически одинаковый уровень активности.

В количественном аспекте численность групп исследователей «без роста» в основном преобладает над группами «с ростом» (рис. 3) . Общая логика сопоставима с численностью организаций города: чем их больше,

Таблица 4. Обеспеченность процессной подсистемы локализации знаний базовыми ресурсами пространства и времени

|

Тип процесса |

Пространство организации |

Длительность исследования |

Пространство города |

Жизненный цикл технологии |

|

Создание знаний |

Слабо ограничено |

Сильно ограничено |

Сильно ограничено |

Сильно ограничено |

|

Обмен знаниями |

Сильно ограничен |

Слабо ограничен |

Слабо ограничен |

Сильно ограничен |

|

Распространение знаний |

Слабо ограничено |

Слабо ограничено |

Слабо ограничено |

Сильно ограничено |

|

Источник: составлено автором. |

||||

Малый

Средний Большой Крупный Крупнейший

Рис. 2. Количество патентов в рамках класса МПК F04D в расчете на одну организацию в зависимости от масштаба города

Рассчитано по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

тем больше групп «без роста» (см. табл. 1). Так, в малом и большом городах одинаковое количество организаций и групп «без роста». В большом и крупнейшем городах количество организаций увеличивается в 2 и 7 раз соответственно, а количество групп «без роста» – в 1,75 и 6,5 раза соответственно.

В крупнейшем городе из 39 групп исследователей 13 имеют непрерывный рост. Длительность непрерывного потока знаний самой крупной группы составляет 22,5 года, но в среднем для крупных организаций с численностью сотрудников до 1000 чел. – 9 лет, свыше 2000 – 14,6 года (табл. 6). В большом городе максимальный рост группы исследователей также характерен для крупной организации – 11,7 года, в среднем – 8,5 года. Все организации большого города имеют растущие группы (в отличие от остальных городов).

малый средний большой крупный крупнейший группы «с ростом» группы «без роста»

Рис. 3. Количество и характеристика групп исследователей в зависимости от масштаба города

Рассчитано по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

Таблица 5. Среднее количество патентов на 1 сотрудника по масштабу организации и города

|

Масштаб города |

Масштаб организации |

||||

|

малая (до 100 чел.) |

средняя (от 101 до 250 чел.) |

крупная |

|||

|

251–1000 чел. |

1001–2000 чел. |

свыше 2001 чел. |

|||

|

Малый |

- |

- |

0,002 |

- |

0,001 |

|

Средний |

0,43 |

0,01 |

0,01 |

- |

- |

|

Большой |

0,25 |

0,04 |

- |

- |

0,003 |

|

Крупный |

0,11 |

- |

0,005 |

- |

- |

|

Крупнейший |

0,16 |

0,01 |

0,003 |

0,001 |

0,01 |

Рассчитано по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

Таблица 6. Средняя длительность обмена знаниями в рамках групп «с ростом» по масштабу организации и города

Масштаб города Масштаб организации малая (до 100 чел.) средняя (от 101 до 250 чел.) крупная 251–1000 чел. 1001–2000 чел. свыше 2001 чел. Малый - - 0 - 0 Средний 0 8 8,5 - - Большой 2 2,5 - - 10,1 Крупный 0 - 0 - - Крупнейший 0 0 9 0 14,6 Примечание: «0» – в организации соответствующего масштаба отсутствуют группы; «-» – отсутствуют организации соответствующего масштаба. Рассчитано по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

В малом и крупном городах поток знаний циркулирует между исследователями единой группы, то есть обмен знаниями происходит не за счет новых сотрудников, а за счет взаимодействия с внешней средой (в рамках процесса распространения знаний; табл. 7 ). В крупном городе изначальные группы исследователей достаточно устойчивые. В рамках крупной организации интенсивность их работы продолжалась 9 лет. В среднем городе достаточно устойчивыми оказались обе категории групп.

Проектная подсистема локализации знаний нацелена на привнесение изменений в функционирование всей системы (Клейнер, 2011). В связи с этим характеристика структурных элементов является наиболее сложной, так как легко перейти тонкую грань между накоплением знаний и, например, инновационной деятельностью. Сначала приведем рассуждения о продукте проектной подсистемы локализации знаний. Такой продукт должен внести вклад в целенаправленное и устойчивое накопление знаний на территории города, соответственно, инновация не может быть результатом данного этапа, так как она решает цель внедрения знаний. Подходящим вариантом можно было бы считать объект интеллектуальной собственности (как формализованное проявление запаса знаний), однако он не объясняет, как меняется вся система накопления знаний, становится более устойчивой и т. д. На наш взгляд, продуктом проектной подсистемы локализации знаний должна стать новая комбинация запаса знаний, приводящая к улучшению ситуации с их накоплением в городе. Соответственно, элементами проектной подсистемы должны быть такие проекты, которые способствовали бы формированию новых комбинаций запаса знаний в городе. Примеров таких проектов достаточно много, поэтому условно разделим их на проекты сочетаний и проекты размещений (с отсылкой к понятиям комбинаторики; табл. 8). Тогда проекты сочетаний предполагают соединение разных знаний для получения заранее не известного их

Таблица 7. Средняя длительность обмена знаниями в рамках групп «без роста» по масштабу организации и города

Масштаб города Масштаб организации малая (до 100 чел.) средняя (от 101 до 250 чел.) крупная 251–1000 чел. 1001–2000 чел. свыше 2001 чел. Малый - - 1,5 - 1 Средний 2 0 1 - - Большой 1 1 - - 1 Крупный 2,5 - 9 - - Крупнейший 1 1 1 1 1 Примечание: «0» – в организации соответствующего масштаба отсутствуют группы; «-» – отсутствуют организации соответствующего масштаба. Рассчитано по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

Таблица 8. Обеспеченность проектной подсистемы локализации знаний базовыми ресурсами пространства и времени

Проекты размещений отличаются тем, что на конкурсной основе или целевым образом заявляется желаемый тип знаний как результат проекта. Примерами проекта конкурсного размещения выступают конкурсы на лучшую идею, рационализаторское предложение, экономико-математическую модель и т. д., предполагающие несколько призовых мест. Целевой проект ближе к частному случаю размещения, когда количество мест совпадает с количеством участников. В результате проекты сочетаний в отличие от проектов размещений слабо зависят от пространства организации и длительности исследования. Оба типа проектов сильно ограничены в пространстве города.

Средовая подсистема локализации знаний направлена на достижение равной пространственной и временной доступности институтов поддержки устойчивости и целенаправленности накопления знаний. Обычно к средовой системе относят законодательство, интернет, институт, внутрифирменные регламенты и другое (Клейнер, 2011). Выделим наиболее значимые институты и структурируем их исходя из общесистемной цели (табл. 9) .

Институт мотивации к созданию знаний и обмену ими включает федеральные и внутриорганизационные правила предоставления материального и нематериального поощрения, поэтому слабо ограничен пространством города, но сильно – пространством организации. Институт права интеллектуальной собственности и кодификации знаний объединяет подходы к систематизации знаний и закреплению авторства, зафиксированные на федеральном и внутриорганизационном уровне, слабо ограничен пространством города и организации. Институт научного поиска предлагает механизмы и правила доступа к базам данных научных публикаций и объектов интеллектуальной собственности, аналитическим материалам, сильно ограничен пространством города, ввиду того что некоторые материалы требуют личного посещения крупных научных библиотек. Необходимость в некоторых случаях оформления дорогостоящих подписок накладывает слабое ограничение пространством организации (объем финансирования, который организация готова выделить на научный поиск, не всегда обусловлен размером такой организации). В качестве еще одного значимого института, влияющего на устойчивость накопления знаний в рамках конкретного города, мы выделяем институт конкуренции, выполняющий функцию защиты (в части недобросовестной конкуренции) и стимулирования (в части создания новых рынков), особенно

Таблица 9. Обеспеченность средовой подсистемы локализации знаний базовыми ресурсами пространства и времени

|

Институт |

Пространство организации |

Длительность исследования |

Пространство города |

Жизненный цикл технологии |

|

Институт мотивации к созданию знаний и обмену ими |

Сильно ограничен |

Слабо ограничен |

Слабо ограничен |

Слабо ограничен |

|

Институт права интеллектуальной собственности и кодификации знаний |

Слабо ограничен |

Слабо ограничен |

Слабо ограничен |

Слабо ограничен |

|

Институт научного поиска |

Слабо ограничен |

Слабо ограничен |

Сильно ограничен |

Слабо ограничен |

|

Институт конкуренции |

Сильно ограничен |

Слабо ограничен |

Сильно ограничен |

Слабо ограничен |

|

Источник: составлено автором. |

||||

Таблица 10. Продукт деятельности подсистем локализации знаний

В результате каждая подсистема имеет собственный продукт (табл. 10) .

Выявление особенностей нестационар-ности системы локализации знаний

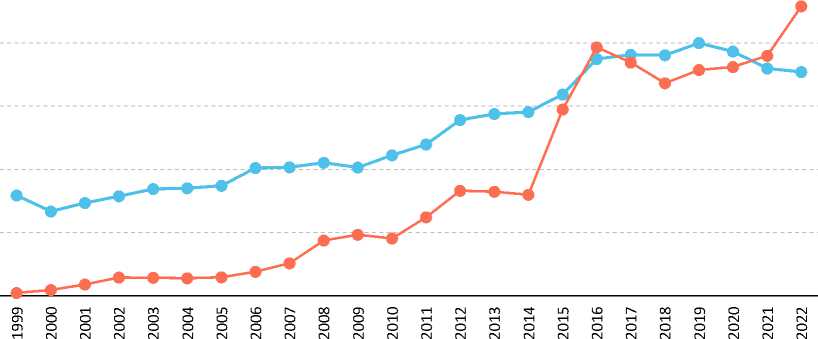

Статистика выданных патентов по классу технологий № 27 в общемировом масштабе ведется с 1980 года, по Китаю – с 1993 года. Изобретения этих сфер технологий эквивалентны первому-второму технологическим укладам (Vega-González, 2017). Вместе с тем интерес к данному направлению в общемировом масштабе растет, хотя и с периодическим замедлением темпов роста (рис. 4). Сфера применения данных изобретений связана, в том числе, с гидромашиностроением, продукция которого обеспечивает базовые отрасли отдельных экономик мира.

На основе общемировой траектории выделим четыре цикла. Первый цикл фактически представляет собой окончание более широкого периода, данные по которому нам не доступны, поэтому его длительность всего два года. Длительность двух последующих циклов составляет 9 лет, а последнего – 4 года. По данным Китая образуется пять циклов: первые два – длительностью 6 лет, три последующих – 4 года. Наблюдается общая тенденция сжатия циклов. Детализация на фазы дает 4 фазы подъема и 3 фазы спада для общемировых данных, 5 и 4 соответственно – для развития класса технологий в Китае.

—•— Мир —•— Китай

Рис. 4. Динамика количества выданных патентов по классу технологий «Двигатели, насосы, турбины» (на ежегодной основе)

Источник: WIPO IP Statistics Data Center.

URL: (accessed 26.07.2024).

В результате в общемировом пространстве количество патентов на фазах подъема выше, чем на фазах спада, в 2,1 раза, в Китае – в 2,5 раза (табл. 11) . Траектория последнего цикла (2018–2022 гг.) различается, поэтому отдельно рассчитаем превышение количества патентов в конце и начале последнего цикла (2018–2022 гг.) накопительным итогом (далее – рост цикла).

Выводы представим на основе сопоставления данных табл. 11, с одной стороны, и табл. 12, 13 (столбец «Сравнение, %»), с другой стороны. Цикличность создания знаний в крупнейшем городе больше тяготеет к смене тенденций в развитии технологии в Китае. Большой город практически в равной степени попадает в общемировую и китайскую тенденции. Крупный город развивается по своей траектории. В малом и среднем городах отсутствует разница между фазами подъема и спада.

Количество новых групп на фазах подъема превышает их число на фазах спада в городах всех типов, кроме большого, при сопоставлении с мировой цикличностью, и кроме малого – при сравнении с фазами в рамках циклов Китая (см. табл. 13).

Ввиду того что для цикличности внешней среды характерно более чем двукратное превышение значений фаз подъема над фазами спада, динамика количества групп в малом городе ближе к временным рамкам и количественным характеристикам изменений общемировых циклов. Цикличность появления и количество групп в среднем, большом и крупнейшем городах максимально близки к колебаниям, которые наблюдались в Китае (см. табл. 11, 13).

Таблица 11. Анализ цикличности на основе количества новых патентов по классу технологий «Двигатели, насосы, турбины»

Территория Фазы подъема Фазы спада Сравнение, % Рост цикла, % Мир 422629 197597 214 121 Китай 81176 32958 246 161 Рассчитано по: WIPO IP Statistics Data Center. URL: (accessed 26.07.2024).

Таблица 12. Анализ цикличности на основе количества новых патентов по классу МПК F04D

|

Масштаб города |

Фазы общемировых циклов |

Фазы циклов Китая |

Рост цикла, % |

||||

|

подъем |

спад |

сравнение, % |

подъем |

спад |

сравнение, % |

||

|

Малый |

3 |

3 |

100 |

3 |

3 |

100 |

0 |

|

Средний |

11 |

7 |

157 |

11 |

7 |

157 |

0 |

|

Большой |

33 |

17 |

194 |

35 |

15 |

233 |

119 |

|

Крупный |

11 |

2 |

550 |

6 |

7 |

86 |

0 |

|

Крупнейший |

215 |

63 |

341 |

193 |

85 |

227 |

117 |

Рассчитано по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

Таблица 13. Анализ цикличности на основе количества новых групп исследователей, работающих в рамках класса МПК F04D

|

Масштаб города |

Фазы общемировых циклов |

Фазы циклов Китая |

Рост цикла, % |

||||

|

подъем |

спад |

сравнение, % |

подъем |

спад |

сравнение, % |

||

|

Малый |

3 |

1 |

300 |

2 |

2 |

100 |

0 |

|

Средний |

4 |

3 |

133 |

5 |

2 |

250 |

0 |

|

Большой |

6 |

9 |

67 |

11 |

4 |

275 |

136 |

|

Крупный |

3 |

2 |

150 |

4 |

1 |

400 |

0 |

|

Крупнейший |

24 |

15 |

160 |

29 |

10 |

290 |

115 |

Рассчитано по: База данных патентных документов РФ Федерального института промышленной собственности. URL: (дата обращения 26.07.2024).

В рамках последнего цикла (2018– 2022 гг.) в малом, среднем и крупном городах отсутствует какая-либо активность. Крупнейший город, как и в общемировом пространстве, испытывает определенное снижение в создании новых групп и формировании новых знаний, а большой город, в едином тренде с Китаем, наращивает количество новых групп исследователей.

Заключение

В заключение отметим, что более глубокое рассмотрение процессов накопления знаний на территории конкретного города продиктовано их важностью для сохранения непрерывности городской экономической деятельности. Существующие научные изыскания в рамках концепций интеллектуального капитала, научно-технического потенциала, управления знаниями, поглощающей способности, инновационной экосистемы территории, а также экосистемы и географии знаний лишь частично связаны с созданием, распространением знаний и обменом ими в границах городов разного масштаба. Применение системной парадигмы позволило структурировать систему локализации знаний, целью которой должно стать целенаправленное и устойчивое накопление знаний на территории города.

Таким образом, научная новизна исследования заключается в выработке методических подходов к описанию структуры и нестационарности системы локализации знаний на основе дифференциации пространственно-временных ограничений, введения группы исследователей как одного из генеральных акторов системы, анализа цикличности системы посредством сопоставления фаз подъема и спада, а также в обосновании теоретических предположений посредством количественной оценки, построенной на глубокой детализации данных о зарегистрированных патентах.

В статье показано, что объектная подсистема включает трех акторов. Доля самостоятельных исследователей более высока в городах меньшего масштаба, а количество групп исследователей во многом нарастает благодаря сочетанию большего разнообразия организаций и большего размера города. В зависимости от масштаба организации и города пространственные возможности группы исследователей для накопления могут быстро исчерпаться, поэтому нехватка пространства будет приводить к мобильности в другой город или в другую организацию. Для достижения общесистемной цели пространственная энергия должна быть направлена в средовую подсистему в части удержания исследователей в городе. Для самостоятельного исследователя слабое ограничение исследовательского времени и сильное технологического выставляет требования к проектной подсистеме, формируя заявки на новые проекты размещений. Для группы исследователей сильное ограничение исследовательского времени и слабое ограничение технологического – на проекты сочетаний.

Внутри процессной подсистемы рассмотрены создание, распространение знаний и обмен ими. Все три процесса существуют в условиях ограниченного жизненного цикла технологии, что требует от проектной подсистемы механизмов, направленных на ускорение научного поиска, регистрации права, кодификации знаний. Обмен знаниями удерживается внутри организации за счет требований к неразглашению информации, но пространство города может меняться. Если организация расположена в нескольких городах и не имеет смежных отраслей, заинтересованных в ее знаниях в отдельных городах ее присутствия, тогда обмен знаниями будет циркулировать внутри организации, локализуясь лишь в некоторых городах. Поэтому средовая подсистема должна компенсировать недостаток условий локализации на уровне города.

Система локализации знаний нестационарна, развивается циклично. Каждый город живет в рамках своих точек отсчета начала и окончания цикла, но все же активизация инициирования новых групп исследователей и создания знаний совпадает с фазами подъема в системе циклов развития технологии, формирующихся во внешней среде.