Системный подход к обеспечению безопасности полетов в арктике

Автор: Чугунов Валерий Иванович, Москвин Сергей Васильевич

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Методические основы совершенствования проектирования и производства технических систем

Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ аварийных ситуаций при полетах в Арктике.Разработаны мероприятия по корректировке политики обеспечения безопасности полетов, а также норм обеспечения экипажей воздушных судов аварийно-спасательными средствами.

Безопасность, аварийная ситуация, сложные метеусловия, катастрофа, причинно-следственная связь, неблагоприятные события

Короткий адрес: https://sciup.org/148318799

IDR: 148318799 | УДК: 656.7.08

Текст научной статьи Системный подход к обеспечению безопасности полетов в арктике

Освоение Арктики немыслимо без авиации. Условия полетов над холодными морями и тундрой ставят повышенные требования к их безопасности. Аварийные ситуации возникают по различным причинам и не всегда они заканчиваются невыживаемыми катастрофами. Вынужденная посадка воздушных судов (ВС) возможна как на сушу, так и на воду. Самолеты могут продержаться на воде от нескольких минут до нескольких часов. Вертолёты тонут быстро, что предъявляет более высокие требования к бортовым спасательным средствам.

Существующая система расследования авиационных происшествий и инцидентов (далее - АП), анализ факторов причин и условий возникновения особых ситуаций в полете, в основном, акцентируется на этапе полета, что и отражено в руководящих документах [1, 2]. При этом, классификация факторов ограничена внутрисистемными факторами. К факторам внешних условий отнесены только местность и метеорологические условия.

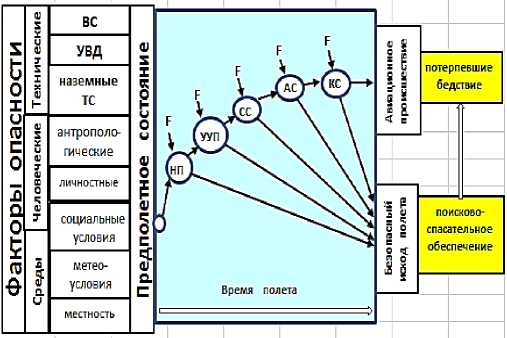

Подход на основе логикоматематической теории систем (ЛМТС) позволяет более глубоко проанализировать АП и выявить более широкий спектр факторов (рис. 1), влияющих на возникновение и тяжесть АП. Главное – установить их взаимосвязь и взаимовлияние.

Рисунок 1 - Факторы опасности, влияющие на авиационно-транспортную систему

Для перехода подсистемы «экипаж-ВС» из состояния «нормальный полет» в состояние «особая ситуация» необходимо наличие условия наступления следствия. Исходя из этой предпосылки, базирующей на философском законе причинно-следственных отношений, аварийный фактор есть следствие логического произведения причины (первоначального состояния системы) и условия наступления следствия. С одной стороны, это позволяет утверждать, что безопасность полета уже заложена в предполетном состоянии АТС и система меняет своё состояние по мере проявления факторов опасности. С другой стороны, построение временно-пространственной сети (упрощенно она показана на рис. 2) проявления факторов причин и факторов условий позволяет, на основании известных состояний системы до, во время и после полета, установить всю причинноследственную цепочку развития событий.

Факторы условий и причин имеют различную природу и степень их влияния на развитие состояния АТС оценить в каком-либо количественном, к тому же согласованном масштабе крайне затруднительно. Поэтому, в ЛМТС применим аппарат двузначной математической логики. Если фактор присутствует, то его значение равно 1, если отсутствует - 0. При таком подходе каждые причина, следствие, условие наступления следствия рассматриваются как двузначные события, то есть такие, которые могут или произойти, или не произойти.

Рисунок 2 - Временно-пространственная сеть изменения состояний АТС под воздействием факторов опасности: УВД - средства системы управления воздушным движением, НП - нормальный полет, УУП - усложнение условий полета, СС -сложная ситуация, АС - аварийная ситуация, КС -катастрофическая ситуация, F - фактор опасности.

Если какая-либо группа однородных факторов является факторами условий для возникновения определенного следствия (аварийного фактора), то они суммируются и определяются единым символом, что соответствует условию nm

Q s = Е Q ( ^ / F, ) S Q ( F,/U j ) Q (U j ) (1)

где Q (Uj') - вероятность создания условий , способствующих проявлению аварийного фактора Ff,

Q (FJUj) - условная вероятность проявления аварийного фактора (причины) в условиях ,

Q (S/F i ) - условная вероятность возникновения неблагоприятного события S от F аварийного фактора;

Q - вероятность возникновения неблагоприятного события S при j - х факторах условий ( j' = 1, m ) и i -х факторах причин ( i = 1, n ).

Таким образом, каждое авиационное событие рассматривается как следствие воздействия на АТС совокупности m факторов условий и n факторов причин.

Оценка взаимосвязи между двумя случайными событиями посредством условных вероятностей позволяет проследить два на- правления:

-

- вероятность возникновения события А, если произошло событие В , т.е. Q (Л /В) и

-

- вероятность присутствия события В, если произошло событие А , т.е. Q (В /А).

Первый подход позволяет оценить переход какого-либо аварийного фактора F в неблагоприятное событие: инцидент (И), серьёзный инцидент (СИ), аварию (А), катастрофу (К).

Второй подход позволяет оценить степень «присутствия» какого-либо аварийного фактора F при возникновении неблагоприятного события S , т.е. определить частоту появления какого-либо фактора в данном виде неблагоприятного события.

Факторы Uj (условия работы системы) являются условием наступления факторов F (аварийных факторов). Для возникновения фактора F при наличии фактора условия Uj должно соблюдаться логическое условие:

ЕСЛИ (И( Uj = 1; Fi = 1); 1; 0). (2)

Отношения количества аварийных факторов , проявившихся в данных условиях дает условную вероятность проявления аварийных факторов в условиях:

-

9 I F/ j F^U j - (3)

Аналогично определяются условные вероятности перехода аварийного фактора в неблагоприятное событие S .

Установлению присутствия аварийного фактора при неблагоприятном событии S соответствует логическое условие

ЕСЛИ (И(S = 1; F = 1); 1; 0). (4)

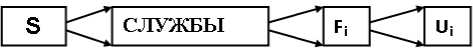

По полученным результатам можно определить факторы, каких служб приводят к неблагоприятным событиям. Используя условия аналогичные (4), определяется, какие факторы приводят к неблагоприятным событиям в данных службах.

Повышение безопасности полетов возможно при устранении факторов условий, которые приводят к ошибкам или нарушениям операторов, приводящим к возникновению особых ситуаций. Не всегда часто повторяющиеся сложные условия деятельности приводят к особым ситуациям. Необходимо выявить те факторы условий, которые наиболее существенно влияют на работу операторов и приводят к наиболее тяжелым событиям. Применяя ретроспективный метод можно определить цепочку причинно-следственных связей, приводящих к неблагоприятным авиационным событиям.

Для определения доминирующих факторов применима схема (рис. 3).

Рисунок 3 - Ретроспективная схема определения доминирующих факторов

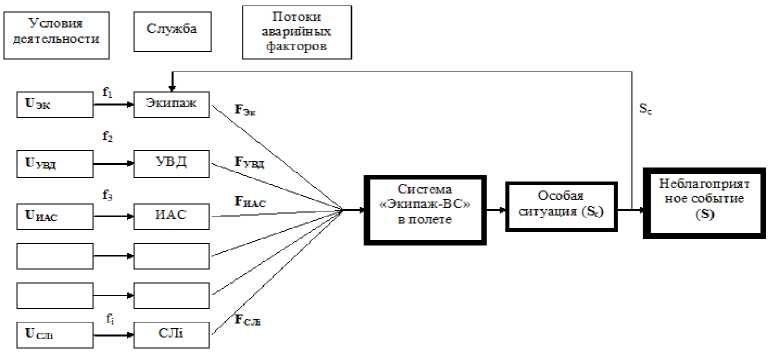

Модель движения потоков аварийных факторов, воздействующих на центральное звено АТС «экипаж - ВС» показано но рис. 4.

Рисунок 4 – Модель движения потоков аварийных факторов в АТС

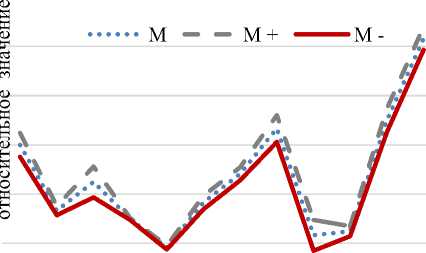

Исследования материалов более чем 1200 инцидентов и АП с гражданскими ВС [3] показали, что условия деятельности АТС в значительной мере влияют на возникновение факторов опасности и переход их в происшествия. Заслуживают внимания полученные результаты зависимостей возникновения АП от времени года и суток (рис. 5 и 6).

0.12

0.11

0.1

0.09

0.08

0.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

месяцы года

Рисунок 5 – Распределение неблагоприятных событий в течение года

0.06

Количество событий

Экипаж ИАС

0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24

Время суток

Рисунок 6 – Распределение событий по времени суток

Имеющиеся пики происшествий в течение года коррелируются с доминированием забот персонала: в августе – подготовка детей к школе, уборка урожая на дачных участках; в декабре – заботы о приближающихся новогодних праздниках. Эти проблемы на подсознательном уровне отвлекают внимание персонала. Пики происшествий в течение суток коррелируются с таким фактором, как обеденное время, что влияет на физиологические функции.

Как было сказано выше, действующими руководящими документами [1, 2] социальноэкономические факторы не учитываются. Если бы они учитывались, то наверняка выводы по некоторым АП (к примеру, Ту 134 27.08.1992 г. в Иваново, Ил-76 05.04.1996 г. в Елизово) были бы другие. Социально-экономические факторы, приведшие к этим катастрофам, официально не учитывают.

Низкие страховые суммы, выплачиваемые за травмированных и погибших людей, в очетании с вышеприведенными требованиями уководящих документов [1, 2, 5, 6] позволяют перевозчикам свои экономические интересы тавить выше человеческой жизни. ЛМТС по-воляет более глубоко анализировать факторы опасности. К примеру, в качестве причины ка-астрофы Ту-134 в Иваново указано нарушение хемы захода на посадку и нарушения в пило-ировании. Ставится вопрос: почему многоопытный командир, несмотря на возражения торого пилота, начал срезать маршрут и резко нижаться, куда спешил и почему? Может по-ому, что не успевали на последний автобус в город, а служебный для развозки экипажей отменили? Почему комиссия, расследовавшая катастрофу Ил-76 в Елизово, отмечает массу нарушений почти во всех службах, обеспечивающих полет, перегрузку на 17 тонн, ни слова не говорит о том, кто был на борту, какой груз, другими словами: кто фактически управлял полетом и заставил экипаж идти на самоубийство? Комиссия по расследованию катастрофы Ту-154, произошедшей 22 августа 2006 года под Донецком, сделала вывод: «Причиной катастрофы самолёта Ту-154М RA-85185 авиакомпании «Пулково» явился вывод самолёта при полёте в штурвальном режиме на закрити-ческие углы атаки и режим сваливания с последующим переходом в плоский штопор и столкновением с землей с большой вертикальной скоростью». Но нет ответа на вопрос: почему КВС принял решение «перепрыгнуть» грозовой фронт, а не уйти на запасной аэродром, как это сделали другие экипажи? Может, сработала установка: «За перерасход топлива платит экипаж»?

Сложность полетов в Арктике ещё больше подчеркивает важность рассмотрения социально-экономических условий. Сеть аэродромов в Арктическом регионе слабая. Многие аэродромы, которые в советское время успешно работали, практически разрушены. Разрушена и инфраструктура обеспечения полетов.

На морском и воздушном транспорте, буровых платформах возможны происшествия, которые потребуют выполнение поисково- спасательных работ[4].На Севере основным средством сообщения и выполнения поисковоспасательных работ являются вертолёты. Их экипажи и пассажиры нуждаются в надежных средствах защиты при авиационных происшествиях. Однако, в руководящих документах [5, 6], регламентирующих обеспечение ВС спасательными средствами, действуют «тепличные нормативы», которые способствуют увеличению коммерческой загрузки, а не обеспечению выживания людей.

Как показывает статистика происшествий в Арктике, как правило, АП происходят в сложных метеоусловиях. Расстояния между аэродромами большие и полеты производятся над малонаселенной и малоориентирной местностью. Это затрудняет навигацию и поисковоспасательные операции, с одной стороны, и выживание – с другой. Данные факты необходимо учитывать при построении системы обеспечения безопасности полетов.

После вынужденной посадки вне аэродрома экипаж и пассажиры попадают в условия выживания (рис. 2). На данном этапе исход выживания будет зависеть от двух подсистем: «потерпевшие бедствие – средства жизнеобеспечения» и «поисково-спасательное обеспечение».

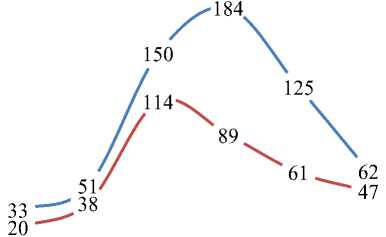

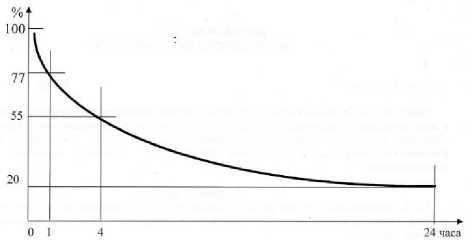

Анализ [7] показывает, что 90% авиационных происшествий относятся к категории выживаемых и только 10%, в которых выжить невозможно (мгновенное полное разрушение ВС). Известно, что в автономных условиях за первые сутки погибает 80% раненых. Среди людей, не получивших ранения, столько же погибает за трое суток. Из раненных людей, выживших после удара при посадке, большинство погибает в течение первого часа. У остальных раненных людей в течение 4 часов пребывания в организме начинают развиваться необратимые физиологические и психологические отклонения, ведущие к гибели. Количество погибших от воздействия природной среды тем больше, чем суровее условия и позже приходит помощь.

Количество оставшихся в живых, в зависимости от времени пребывания в автономных условиях после авиационного происшествия, подчинено экспоненциальному закону распределения (рис. 7).

Системный подход к обеспечению безопасности полетов показывает, что существующие подходы не охватывают всей полноты проблемы. Пункт 1.2.2.2 Правил расследования АП [1] гласит: «К катастрофам относятся также случаи гибели кого-либо из лиц, находившихся на борту, в процессе их эвакуации из ВС». С таким определением нельзя согласиться. Между вынужденной посадкой и гибелью человека от воздействия окружающей среды есть прямая причинно-следственная связь.

Рисунок 7 – Процент оставшихся в живых людей, получивших ранения в авиационном происшествии, в течение суток

Системный подход требует рассматривать период от вынужденной посадки до эвакуации людей (живыми или мертвыми) во времени и пространстве с учетом всех факторов причин и условий, воздействующих на систему «терпящие бедствие – средства жизнеобеспечения» и «поисково-спасательное обеспечение».

Сразу же возникает необходимость четко описать:

-

1) кто летает, на чем, с каким грузом и пассажирами на борту, какими аварийноспасательными средствами обеспечены;

-

2) дислокацию сил и средств ПСО, их оснащенность и уровень подготовки;

-

3) климатические, географические и погодные условия;

-

4) все возможные сценарии действий потерпевших бедствие и спасателей. В последнее входит расчет времени выживания потерпевших бедствие и расчет времени выполнения поисково-спасательных операций.

Учитывая условия в Арктике можно утверждать, и практика это доказывает, что норматив выполнить поисково-спасательную операцию за 4 часа практически невозможно. Следовательно, на борту ВС должно находиться снаряжение, позволяющее защитить человека от поражающих факторов внешней среды не менее чем трое суток. К средствам поиска и спасания также должны быть более высокие требования, чем к тем, которые располагаются в средней полосе.

Наиболее сложными условия выживания складываются после приводнения, особенно, в Арктике. При приводнении у экипажа и пассажиров возникают две задачи по спасению жизни: избежать утопления и выжить при автономном существовании. Для выполнения этих задач необходимо иметь индивидуальные и коллективные средства выживания. Поражающие факторы в холодных водах: утопление и переохлаждение организма.

Для выбора спасательных средств для экипажа и пассажиров вертолетов (особенно служебных, спасательных групп) предлагается исходить из следующих требований:

-

- индивидуальные спасательные средства одеваются на людей перед взлетом;

-

- групповые плавсредства располагаются непосредственно у выходов;

-

- в спасательном комплекте предусматриваются индивидуальные дыхательные аппараты, рассчитанные на пребывание под водой не менее 10 минут;

-

- расчетное время автономного существования не менее 3 суток.

Последнее обуславливается условиями региона и состояния поисково-спасательных подразделений.

Анализ АП, произошедших при полетах над водой [4], показал:

-

- требования руководящих документов не соответствуют условиям полетов над водными пространствами вообще и в Арктических условиях, в частности;

-

- отсутствуют современные индивидуальные и групповые спасательные средства, позволяющие выжить в холодных морях в течение 3 суток (нет термогидрокостюмов, дыхательных приборов с запасом воздуха, обеспечивающего всплытие с тонущего вертолета, надежных спасательных парусных лодок, позволяющих активно передвигаться в нужном направлении (ЛАС-5М-3 из хлопчатобумажной прорезиненной ткани с прямым парусом в условиях морей, окружающих Россию, для этого не годится);

-

- состояние и дислокация спасательных баз не позволяет им эффективно выполнять свои функции.

Выводы:

-

- применение аппарата ЛМТС позволяет более глубоко анализировать систему обеспечения безопасности полетов и внести необходимые коррективы в политику обеспечения безопасности, дополнения и изменения в руководящие документы, что приблизит их к реальным условиям и устранит ряд существующих недостатков;

-

- необходимо систему подготовки спасателей, экипажей ВС и служебных пассажиров сделать более приближенной к практике работы в Арктике;

-

- пересмотреть нормы обеспечения ВС аварийно-спасательными средствами, а также требования к этим средствам;

-

- поставить перед промышленностью и ведомствами, имеющими авиацию, задачу производства современных спасательных средств и внедрению уже разработанных [4], а также выпуск необходимых материалов для их производства (современные полиуретановые ткани для производства плавсредств приходится закупать зарубежом).

Список литературы Системный подход к обеспечению безопасности полетов в арктике

- Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18 июня 1998 г. № 609.

- Руководствопо информационному обеспечению автоматизированнойсистемы обеспечения безопасности полетов воздушныхсудов гражданской авиацииРФ(АСОБП), утвержденное распоряжением Минтранса Россииот 20 мая 2002г № НА-171-р.

- Макеева Т.И. Совершенствование системы обеспечения безопасности труда в авиапредприятиях на основе вероятностных моделей информационных потоков и использования компьютерных средств. / Автореферат диссертации на соискание степени кандидата технических наук по специальности 05.22.1.

- Отчет о НИР «Разработка технических требований к спасательным плавсредствам экипажа и команды спасателей» № ГР АААА-А18-118032890045-5.

- Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (В редакции приказов Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2009 г. N 242; от 22.11.2010 г. № 263).

- Наставление по производству полетов в гражданской авиации СССР (НПП ГА - 85) - М.: Воздушный транспорт, 1985.

- Кофман В. Д., Железняков Ю. Д., Афанасьева Л. А., Чудниченко Б. Н. Пути повышения выживаемости при авиационных происшествиях (По материалам Обзора Европейского Совета по Безопасности на Транспорте). // ПБП №1, М.: ВИНИТИ, 2001 - с. 3.