Системный подход к развитию классификации торфяных машин и оборудования

Автор: Зюзин Б.Ф., Яконовская Т.Б., Жигульская А.И.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Горные машины, транспорт и машиностроение

Статья в выпуске: 4 т.7, 2022 года.

Бесплатный доступ

В «Стратегии национальной безопасности РФ до 2030 г.» приоритетными направлениями являются: использование ресурсосберегающих и безотходных технологий добычи и переработки природного сырья, импортозамещение горной техники в горнодобывающем секторе РФ, а также внедрение цифровых технологий на всех этапах добычи и переработки сырьевых ресурсов в горных отраслях для повышения их безопасности. Цель статьи заключается в исследовании поэтапного развития классификации торфяной техники и необходимости ее совершенствования в связи с созданием средств комплексной механизации процессов безотходной добычи и переработки ресурсов торфяных месторождений с применением мобильных комплексов полного цикла с разработкой экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий торфяного производства. Методологической основой исследования являются: ретроспективный анализ, теория проектирования торфяных машин и системный анализ. В качестве результата исследования приводятся новые системные факторы, влияющие на развитие классификации имеющихся в настоящее время машин и оборудования торфяного производства, а также ее варианты, объединяющие процессы добычи и переработки ресурсов торфяного месторождения, позволяющие моделировать структуру мобильных комплексов полного цикла безотходной добычи и переработки ресурсов торфяной залежи. С точки зрения практического применения классификация торфяных машин позволяет разработать информационную систему для принятия рационального решения по оптимизации структуры парка технологических машин и оборудования торфодобывающих предприятий с учетом ухудшающихся условий эксплуатации торфяного месторождения, современного развития технологий разработки торфяного месторождения, экономического состояния отрасли и современных тенденций цифровизации в добывающих производствах.

Торфяное машиностроение, торфяная техника, классификация, системный подход, методология, направления совершенствования конструкции, условия эксплуатации

Короткий адрес: https://sciup.org/140296158

IDR: 140296158 | УДК: 622.331:62-5 | DOI: 10.17073/2500-0632-2022-06-06

Текст обзорной статьи Системный подход к развитию классификации торфяных машин и оборудования

В период индустриального развития торфяной отрасли в России до 1990-х годов торфопредприятия отличались крупномасштабными размерами, площадями освоения торфяных залежей, объемами добычи, кадровыми ресурсами и высокой степенью механизации производственных процессов. Все технологическое оборудование на торфоразработках было российского производства, причем ежегодно серийно выпускались различные виды торфяной техники. Ассортиментный ряд заводов торфяного машиностроения был довольно представительным, что потребовало создания специальной классификации торфяных машин и комплексов [1–4]. Торфодобывающая техника регламентировалась отдельными техническими условиями на изготовление и имела собственную систему обозначения машин. Конструкции машин для добычи и переработки торфа были весьма разнообразны из-за большого количества различных способов и технологий производства торфяной продукции.

Современные условия работы торфодобывающего и торфоперерабатывающего производства диктуют новые требования к технологическому торфяному оборудованию и машинам. Разработанные до 1990-х годов конструкции отечественных торфяных машин и комплексов технологического оборудования этим требованиям не отвечают. Это объясняется несоответствием технических характеристик машин изменившимся условиям эксплуатации, недостаточным уровнем автоматизации, несовершенством конструкции и катастрофическим спадом торфопроиз-водства [5, 6].

За последние 30 лет в отечественном торфяном машиностроении наступил кризис: уменьшение объемов произведенной и реализованной продукции, сужение номенклатуры выпускаемых технологических машин и оборудования, и, как следствие, – полная ликвидация большей части предприятий-производителей торфяной техники, либо их перевод на иной вид продукции, пользующейся стабильным спросом (коммунальную, сельскохозяйственную, лесную, строительно-дорожную, транспортную и прочую технику).

Значительная часть рынка торфяной техники представлена дорогими импортными машинами [7, 8].

На протяжении советского периода развития торфяной науки и техники главными ее центрами были: Московский торфяной институт, Всероссийский НИИ торфяной промышленности (ВНИИТП), НИИ ГИПРО-ТОРФ. В 1958 г. Московский торфяной институт был переведен в г. Тверь и стал основой для создания Тверского государственного технического университета. В 2010 г. распался ВНИИТП, и с тех пор центром торфяной науки и техники стала Тверская торфяная школа. За последние 20 лет в России появились новые научные торфяные школы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Томске. Каждая из них имеет свой научный взгляд на многие теоретические положения торфяной науки и техники, начиная с вопросов геологии и разведки торфяников, технологий разработки, классификации торфяной техники и до вопросов экономико-правового и социального характера развития отрасли. Часто в статьях различной торфяной тематики можно наблюдать подмену устоявшихся научных понятий, некорректное использование определения из других отраслей знаний, заново открываются те явления, которые уже были открыты ранее, нарушаются авторские права ученых, что искажает первостепенное научное значение полученных данных. Такие факты подмены, на наш взгляд, неприемлемы, так как могут внести научную путаницу и ввести в заблуждение. Так, например, за последние 2–3 года появился ряд работ, в которых авторы утверждают, что в торфяной отрасли отсутствует «единая» классификация машин и оборудования для добычи и переработки торфяного сырья.

В этой связи на примере вопроса о классификации торфяной техники считаем важным пояснить, как проходил процесс разработки научной классификации торфяных машин и оборудования. Почему этот процесс был многократный и как логически развивалась классификация торфяных машин со временем, какие признаки классификации положены в ее основу различными авторами, что и является целью данной статьи.

2022;7(4):320–329

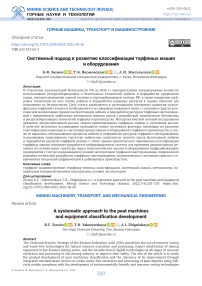

Методика исследования теоретического развития научных взглядов по вопросу о классификации торфяной техники

Для проведения исследования теоретического развития научных взглядов по вопросу о классификации торфяной техники авторы используют ретроспективный, критический анализ известных классификаций торфяных машин. Развитие конструкций машин, разрабатывающих торфяные месторождения, добывающих и перерабатывающих торфяные ресурсы, тесно связано со способами и технологиями, используемыми в торфяной отрасли. Первая торфяная машина была разработана И. Ф. Гофманом в 1843 г. [2, 4, 6], и с этого времени начинается бурное развитие различных конструкций торфяных машин, которые позволяют механизировать отдельные операции технологического цикла добычи торфа. Следует отметить, что инженеры-конструкторы торфяных машин часто давали название созданной ими технике, используя свои фамилии (например, фрезерный барабан системы Сарматова, пресс Рогова и т.д.). В 1931 г. на базе Московского торфяного института зародилась научная дисциплина «Торфяные машины», которую читал профессор М. И. Сарматов, а научный курс «Машины гидроторфа» вел профессор И. Н. Глыбовский. С 1950-х годов Московский торфяной институт меняет место своей дислокации и перемещается в г. Калинин (ныне г. Тверь), и с этого времени центром торфяной науки становится Тверской государственный технический университет, в котором трудились и работают до сих пор корифеи торфяной науки. В вопросах торфяного машиностроения такими учеными были и остаются: М. В. Мурашов, Ф. А. Опейко, С. Г. Солопов, Л. Н. Самсонов, Л. О. Горцакалян, В. И. Цветков, Б. Ф. Зюзин, В. Ф. Синицын и др. Вплоть до 1948 г. термин «классификация» торфяной техники не использовался, и только в своей книге профессор С. Г. Солопов впервые ввел этот термин, предприняв первую попытку классифицировать торфяную технику. Его классификация представлена в письменном виде, в ней торфяные машины сгруппированы по принципу используемого способа добычи и по ходу операций технологического цикла добычи торфа, большое внимание уделено машинам гидроспособа разработки торфяной залежи и багерно-элеваторной технике [6]. Однако в связи с тем что в конце 1950-х годов особой популярностью стал пользоваться фрезерный способ добычи торфа из-за его высоких технико-экономических показателей, возникла необходимость в исследовании работы основной добывающей машины – фрезерного барабана (фрезера). Поэтому в своей диссертационной работе М. В. Мурашов в 1964 г. первым приводит письменную классификацию фрезерующих машин по следующим принципам: методу экскавации; отношению к фрезерованию древесных включений залежи; технологическому назначению; конструкции фрезеров; форме фрезы и конструкции экскавирующих элементов. Так как фрезер является добывающей машиной, непосредственно занятой выемкой торфа из торфяной залежи, особое внима- ние в дальнейшем уделялось его взаимодействию с торфом и древесными включениями. Так, в работе Ф. А. Опейко [9] приводится в табличном виде классификация гусеничного хода и экскавирующих устройств торфяных машин по числу степеней свободы режущего элемента, а также по виду выполняемой операции. Примечательно, что в классификации Ф. А. Опейко эволюция конструкций торфяных машин тесным образом связана с увеличением степеней свободы экскавирующего органа. Он также указывает на то, что классификация торфяных машин по выполняемым операциям цикла добычи торфа может иметь недостаточную системность и четкость, так как одна машина может выполнять несколько операций и обладать многофункциональностью или часть операций при использовании той или иной системы машин может отсутствовать. Следует отметить, что именно Ф. А. Опейко выдвинул идею о том, что с возрастанием технического уровня торфяных машин и усложнением расчетов при их конструировании необходимо не только учитывать экспериментальные данные их работы, но и «...возможности современных моделирующих и цифровых вычислительных приборов». И именно с вышеприведенного высказывания Ф. А. Опейко в 1968 г. начинается процесс автоматизации и использования цифровых устройств в конструкции и управлении торфяными машинами, процесс их конструирования и применения диспетчеризации в управлении торфяными предприятиями. Основоположниками этого направления по праву можно считать представителей Тверской торфяной школы [10]: Н. М. Караваеву, А. И. Буракова, В. И. Кузнецова, А. Н. Волкова, Г. А. Дмитриева, Б. В. Палюха. Представляет интерес процесс совершенствования конструкций торфяной техники в связи с усложнением горно-геологических, климатических условий добычи торфа и развитием технологий добычи, а именно механизации, комплексной механизации, автоматизации и цифровизации торфяного производства (рис. 1).

Следующей вехой в развитии классификации торфяных машин считается работа профессора С. Г. Солопова 1972 г. [11]. Это вторая модификация разработанной им в 1948 г. классификации, которая отличается тем, что в ней появляются термины «комплекс» и «комплексный агрегат», которые до него никто в торфяном машиностроении еще не использовал. Строго говоря, профессор С. Г. Солопов разработал три классификации торфяной техники, но в его работе 1981 г. [12] отсутствует комплексный агрегат по сушке торфа на ситах в штабеле. Торфяные машины в его классификациях сгруппированы по принципу вида получаемого торфа-сырца (кусковой и фрезерный крошкообразный торф) и по принципу выполнения операций технологического процесса разработки торфяного месторождения.

Ввиду развития направлений хозяйственного использования торфа в советское время и в настоящий момент практически ежегодно ученые создают новые виды торфяной продукции, требующие различной степени переработки исходного торфяного сырья. Поэтому возникла необходимость в классификации https://mst.misis.ru/

2022;7(4):320–329

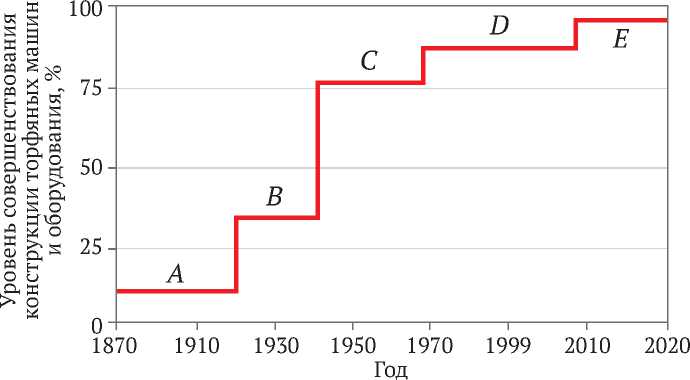

оборудования, используемого в технологиях переработки торфа, и в 1990 г. профессор О. С. Горфин первым разработал классификацию заводского торфоперерабатывающего оборудования [13]. К началу 1990 г. большая часть торфяных месторождений регионов европейской части России была выработана, ухудшились горно-геологические условия добычи торфа, которые проявились в снижении качества торфяников, вовлекаемых в разработку. Одним из главных качественных показателей торфяного месторождения наряду со степенью разложения является пнистость, и чем выше процент наличия погребенной древесины в залежи, тем ниже производительность и качество работы торфяного фрезера (послойно-поверхностного или глубокого сплошного фрезерования). В этой связи в 1989 г. Б. Ф. Зюзин в своей работе [14] приводит подробную классификацию торфяных фрез как рабочего органа основной добывающей торф машины. Изменившиеся экономические условия ведения хозяйственной деятельности в России и резкий спад объемов добычи торфа привели к необходимости разработки новых технологий добычи и переработки торфа. И по этой причине в 1999 г. профессора Л. Н. Самсонов и В. Ф. Синицын усовершенствовали классификацию торфяных машин, предложенную в 1981 г. профессором С. Г. Солоповым. Известна также классификация профессора В. Д. Копенкина 2002 г. [15], в которой он проводит связь между классификацией горных машин и основными структурными элементами классификации торфяных машин и комплексов. При этом предлагает рассматривать торфяную технику как подкласс горных машин и оборудования и использует термин «геотехника». Отличается классификация В. Д. Копенкина тем, что он на основе исследования классификаций горных машин предлагает использовать некоторые из них (бульдозеры, экскаваторы) для целей разработки торфяных месторождений. Обуславливает он это предложение отсутствием доступного российского торфяного машиностроения и использованием за рубежом карьерной техники [16–19]. Ввиду этого следует привести график, иллюстрирующий ход истории развития классификации торфяной техники, построенный авторами по методу В. Д. Копенкина, для исследования потоков научной информации по вопросу о классификации торфяных машин и оборудования (рис. 2).

Рис. 1. Уровни совершенствования конструкций торфяной техники (составлено авторами):

А – частичная механизация; В – механизация; С – комплексная механизация; D – частичная автоматизация; Е – автоматизация и частичная цифровизация

Рис. 2. Эволюция классификаций торфяных машин (составлено авторами)

2022;7(4):320–329

Как можно видеть из рис. 2, развитие взглядов по вопросу о классификации торфяных машин и оборудования имеет давнюю историю и три этапа научного развития (отрезки А, В, С), которые тесно связаны с изменяющимися условиями ведения производственной и хозяйственной деятельности торфяных предприятий, а именно: экономическими, горно-геологическими и технологическими, связанными с совершенствованием способов и технологий разработки торфяных месторождений (геотехнологиями). Причем каждая последующая классификация была усовершенствованной модификацией предыдущей версии (выделено большими кружками). А некоторые ее структурные элементы (выделены маленькими кружками) связаны с эволюцией конструкции рабочих органов и ходовой части торфяных машин и представляют собой отдельные научные направления. Цель этих направлений проявляется в глубоком и подробном изучении процессов взаимодействия рабочих элементов торфяных машин с торфяной залежью, обладающей различными геологическими, структурными, физико-механическими и гидродинамическими свойствами. Последний (третий) этап развития научного интереса к теме классификации торфяной техники начался с 2012 г. и характеризуется внедрением селективных геотехнологий освоения торфяного месторождения с использованием гибридных, универсальных, мобильных и автономных комплексов торфяных машин и оборудования, что обусловлено тенденцией цифровой трансформации технологических процессов в добывающей отрасли [20–22].

Использование системного подхода к разработке комплексной классификации торфяной техники

Классификация – это общенаучный метод систематизации знаний, направленный на организацию некоторой совокупности изучаемых объектов различных областей действительности, знания и деятельности, в систему соподчиненных групп (классов), по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определенных сущностных свойствах. В Большой советской энциклопедии под классифи- кацией понимается «система соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, часто представляемая в виде различных по форме схем (таблиц) и используемая как средство для установления связей между этими понятиями или классами объектов, а также для точной ориентировки в многообразии понятий или соответствующих объектов». Основные задачи классификации заключаются в фиксировании связей и закономерностей между объектами, которые имеют одинаковые свойства, а также хранение и поиск информации. В этой связи любую классификацию можно рассматривать как прототип базы данных. С этой точки зрения классификация позволяет развивать науку и технику, начиная с этапа накопления теоретических знаний и до их систематизации. Классификация, фундаментом которой являются глубокие научные знания, позволяет увидеть, в каком состоянии находятся наука, техника или ее структурные элементы, а также сделать адекватные прогнозы их развития [23–25].

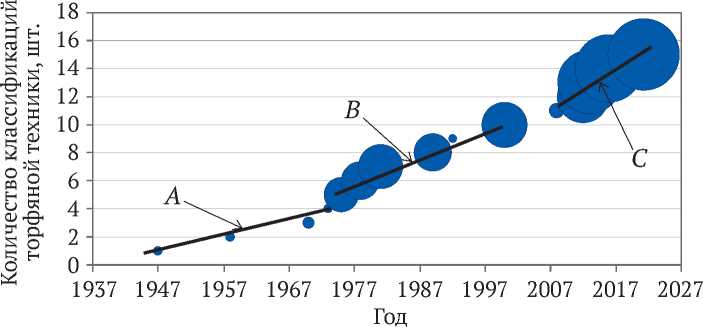

Для разработки классификаций торфяной техники авторы использовали принципы и методы системного подхода. Системный подход позволяет выявить целостность объекта путем определения различных связей, формирующих комплексное и целостное представление об исследуемом объекте. С точки зрения системного подхода классификация – это сложная упорядоченная система элементов, объединенных структурными связями для достижения определенной цели (рис. 3).

Системный анализ позволяет утверждать, что между технологическими машинами торфяного производства, условиями освоения торфяника и технологиями добычи и переработки торфа существует тесная связь [26, 27]. Изменение и совершенствование технологий торфяного производства приводит к необходимости создания новых машин и совершенствования их конструкции, а значит факторы, оказывающие влияние на развитие технологий добычи и переработки ресурсов торфяника, оказывают прямое влияние на конструкцию торфяных машин и комплектацию технологических комплексов [28, 29].

Рис. 3. Системные факторы, воздействующие на эволюцию классификации торфяной техники (составлено авторами)

2022;7(4):320–329

Обсуждение результатов исследования

Анализ рис. 3 показывает, что классификация торфяных машин постоянно совершенствуется ввиду влияния объективных системных факторов, к которым относятся: развитие торфяных геотехнологий, совершенствование конструкций торфяных машин с целью повышения их эксплуатационных свойств, удешевление и импортозамещение, развитие современного горного машиностроения, ухудшение горно-геологических и климатических условий разработки торфяников, экономико-правовые и организационные условия. С учетом этих факторов авторами с 2012 г. предложены 4 модификации классификации торфяной техники, каждая из которых является логическим продолжением предыдущей и представлена в опубликованных работах [2, 4].

Классификация торфяных машин в работе [4] 2012 г. разработана по принципу вида добываемого ресурса торфяной залежи. В этой классификации впервые как самостоятельный вид сырья выделяется «торфодревесное сырье», и, таким образом, структура сырья торфяной залежи включает: торф; древесное сырье, получаемое при сводке древесной растительности в технологическом процессе подготовки торфяного месторождения к разработке; торфодревесное сырье, получаемое в технологическом процессе глу-

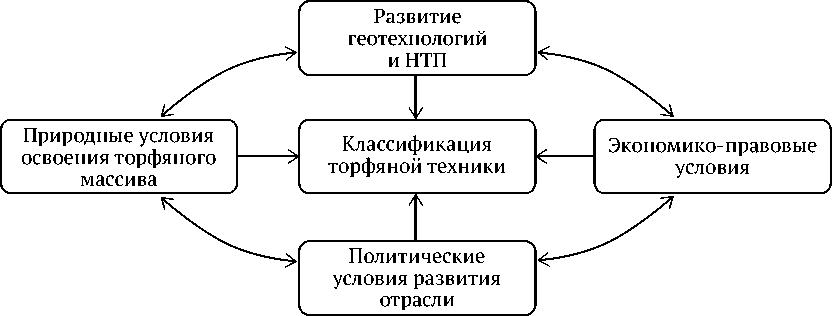

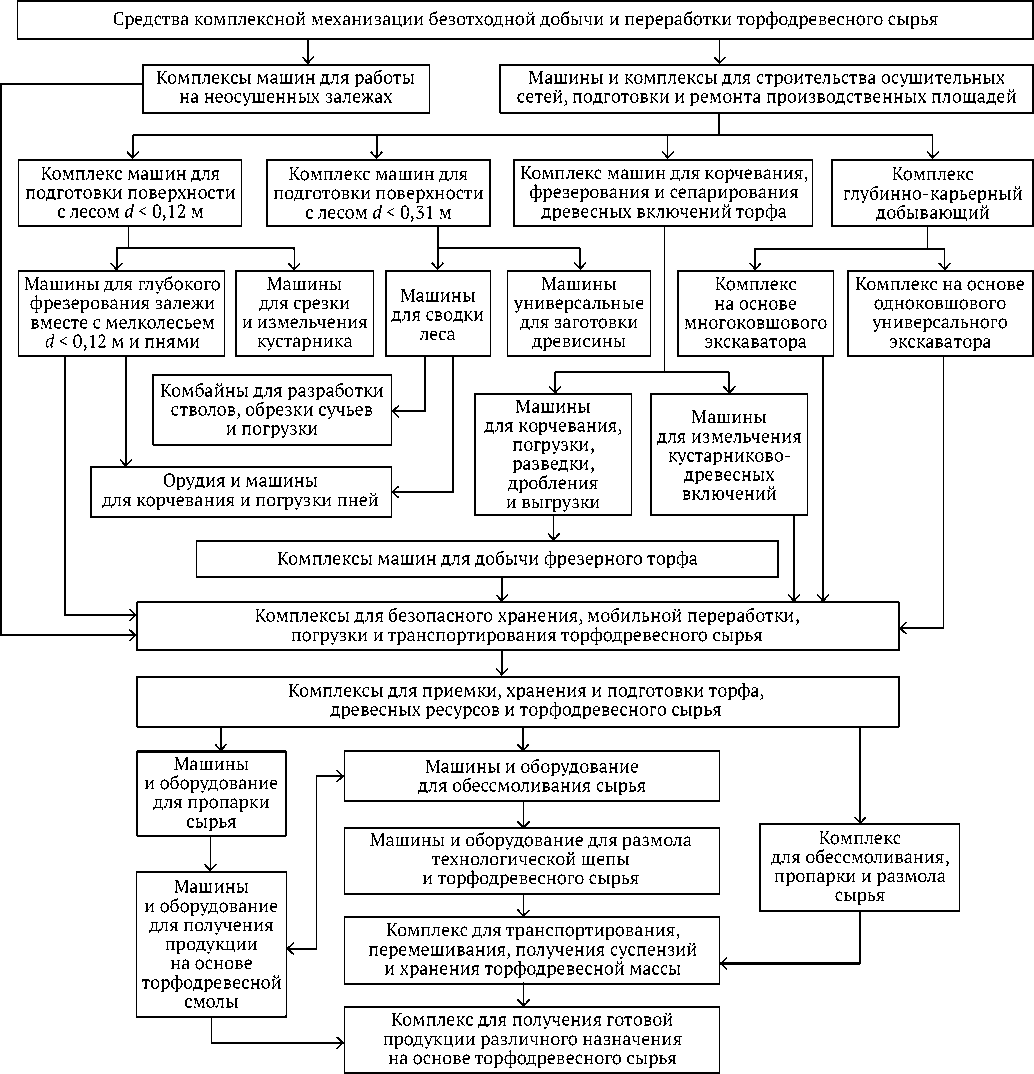

Рис. 4. Фрагмент «Классификация торфяной техники 2020 г.» для производства торфодревесного сырья (составлено авторами)

2022;7(4):320–329

бокого (сплошного) фрезерования торфа совместно с древесной растительностью, произрастающей на поверхности торфяника и погребенной древесиной в толще торфяного массива.

Ввиду сходства технологического процесса подготовки торфяной залежи к разработке с аналогичными процессами в других природоэксплуатирующих отраслях (например, отрасли горнопромышленного комплекса, лесозаготовительная и пр.) и отсутствия массового выпуска торфяной техники в России авторами включаются в классификацию машины лесопромышленного, горнодобывающего, агропромышленного, строительно-дорожного комплексов. Это позволяет вывести новое определение торфяных комплексов – «Смешанные комплексы».

Классификация торфяной техники в работе [4] отличается тем, что в ней используются новые признаки – «условия освоения торфяника» и «тип организации производства», которые позволяют выделить новые комплексы техники: «Мобильная торфяная техника по добыче и переработке торфа в полевых условиях» и «Энергетический автономный торфяной комплекс». В классификации 2020 г., представленной на рис. 4, добавлены комплексы, позволяющие выделить технику для безопасного хранения торфа, древесного, торфодревесного сырья; мобильной переработки, погрузки, транспортировки и приемки торфа и торфодревесных ресурсов.

В связи с наметившейся мировой тенденцией перехода горных производств к идеологии Mining 4.0, усложнением экономико-политических и горно-геологических условий освоения торфяных месторождений и необходимостью оптимизации ассортимента торфопродукции, а также использованием селективных геотехнологий авторами в новой комплексной классификации торфяной техники вводятся принципы классификации: «сложность технологии разработки торфяного месторождения», «уровень механизации, автоматизации и цифровизации торфяных технологических процессов». Данные принципы позволили выделить «Гибридные и селективные геотехнологии» и соответствующие «Гибридные комплексы торфяных машин», которые подразумевают автоматизированное, автономное, роботизированное и цифровое управление. Такие «Гибридные комплексы» позволят торфяному производству вступить в эру цифровой трансформации технологических процессов добычи и переработки сырьевых ресурсов торфяного месторождения [5].

Заключение

В результате проведенного исследования авторами были сделаны следующие выводы:

-

1. Развитие всех классификаций торфяной техники проходило по главному принципу связи технологического оборудования со способами разработки торфяного месторождения и операциями производственного цикла добычи и переработки торфа.

-

2. В предложенной авторами классификации вводится принцип «Гибридные комплексы». Это связано с развитием научных взглядов на проблему селектив-

- ной разработки месторождения торфа и ухудшением условий разработки торфяных месторождений.

-

3. Авторы выделяют новый тип сырья торфяной залежи – «торфодревесное сырье» – это погребенная древесина, пни, которые в традиционных технологиях разработки месторождения торфа рассматривались как отходы, корчевались и вывозились в отвал, а затем перерабатывались в низкосортные дрова.

-

4. Получаемое торфодревесное сырье требует использования нового вида оборудования. Поэтому авторы вводят в классификацию принцип «Вид получаемого сырья».

-

5. Ввиду развития цифровизации горного производства авторы вводят принцип «Уровень механизации, автоматизации, цифровизации торфяных технологических процессов» для классификации торфяных машин.

-

6. Так как в России рынок торфяного машиностроения представлен в основном иностранной техникой, а отечественные торфяные машины выпускаются в единичном виде под заказ, то авторы предлагают использовать машины из других природоэксплуатирующих отраслей со схожим принципом работы (лесной, сельскохозяйственной, горной и др.). Ввиду этого в классификации торфяной техники может появиться новый термин, характеризующий направления совершенствования геотехнологий освоения торфяных месторождений – «Смешанные (гибридные) комплексы и технологии».

-

7. Существует два вектора развития классификации торфяной техники: 1. По ходу технологического процесса освоения торфяного месторождения, виду выполняемых операций и типу получаемого сырья (торфяная крошка, гранулы, кусок, гидромасса, торфодревесное сырье, торфяная вода, низкосортная древесина, очёс, влажный торф (торф-сырец)); 2. По виду конструктивных элементов (классификации: ходовой части, рабочих органов, типу двигателей, типу приводов, виду управления и т.д.).

-

8. С позиций системного подхода авторы полагают, что классификация торфяной техники не должна быть статичной. Она должна динамично развиваться под влиянием действующих на нее факторов, позволять прогнозировать и предвидеть возможные направления развития комплексов торфяных машин.

-

9. Так как классификация торфяной техники представляет собой систему, которая развивается и эволюционирует под действием влияющих на нее системных факторов (например, различные технологические санкции, государственная программа цифровой трансформации отраслей российской промышленности, технологии «нейтрального углеродного следа», «зеленые технологии»), то ввиду использования в горной отрасли идеологии Mining 4.0 дальнейшее совершенствование конструкции всех видов торфяных комплексов будет усложняться за счет внедрения в конструкцию торфяных технологических машин элементов искусственного интеллекта и IT-технологий.

2022;7(4):320–329

2022;7(4):320–329

2022;7(4):320–329

Список литературы Системный подход к развитию классификации торфяных машин и оборудования

- Марков В. И. Периоды развития торфяной промышленности России. Труды Инсторфа. 2011;(6):10-21.

- Зюзин Б. Ф., Яконовская Т. Б., Жигульская А. И. и др. Современные направления модернизации комплексов оборудования в связи с эволюцией способов добычи торфа. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015;(6):67-73.URL: https://giab-online.ru/files/Data/2015/06/67-73.pdf

- Якупов Д. Р., Иванов С. Л., Иванова П. В., Пермякова Е. К. К вопросу классификации способов добычи торфяного сырья и средств их реализации. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020;(S34):3-11. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-10-34-3-11

- Жигульская А. И., Яконовская Т. Б. Экономические и инженерные аспекты нового оборудования и технология комплексной безотходной добычи и переработки ресурсов торфяного месторождения. М.; 2013. 160 с. Деп. в изд-ве МГГУ 30.01.2013, № 953/04-13.

- Зюзин Б. Ф., Жигульская А. И., Яконовская Т. Б. и др. Машины и оборудование для разработки торфяных месторождений, как класс горных машин для открытых горных работ. В: Лагунова Ю. А. (ред.) Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности: сб. тр. XVIII межд. научно-технической конференции «Чтения памяти В. Р. Кубачека», проведенной в рамках Уральской горнопромышленной декады. Екатеринбург, 02-03 апреля 2020 г. Екатеринбург: УГГУ; 2020. С. 36-39.

- Опейко Ф. А. Торфяные машины. Минск: «Высшая школа»; 1968. 408 с.

- Солопов С. Г., Горцакалян Л. О., Самсонов Л. Н. Торфяные машины и комплексы. М.: Недра; 1972. 392 с.

- Солопов С. Г., Горцакалян Л. О., Самсонов Л. Н., Цветков В. И. Торфяные машины и комплексы. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра; 1981. 416 с.

- Горфин О. С. Машины и оборудование по переработке торфа. М.: Недра; 1990. 318 с.

- Копенкин В. Д., Копенкина Л. В. Торфяные машины как класс горных машин. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2002;(5).

- Ozdogan M., Makin I. Wheel bulldozers and their usage at quarries, mines and construction sites. Ankara: Danışmanlık Ltd; 2020.

- Weaver B. Bulldozer types, parts and their uses. 2019. URL: https://www.bigrentz.com/blog/bulldozer-types

- Ozdogan M., Makin I. Hidrolikters-kepçeninkazikuvvetleri (çolakkepçe). Iş Makinalari Mühendisleri Birliği Derneği Journal. 2020;(69):22-28. (In Turkish). URL: https://www.ismakinalari.org.tr/uploads/files/610bacc8d1d55.pdf

- Lee Y.-S., Kim S.-H., Seo J. et al. Blade control in Cartesian space for leveling work by bulldozer. Automation in Construction. 2020;118:103264. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103264

- Ha Q. P., Yen L., Balaguer C. Robotic autonomous systems for earthmoving in military applications. Automation in Construction. 2019;107:102934. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.102934

- Mehari Z. T., Thomas R. W., Zamir S., Robert L. S. Modeling soil-bulldozer blade interaction using the discrete element method (DEM). Journal of Terramechanics. 2020;88:41-52. https://doi.org/10.1016/j.jterra.2019.12.003

- Hirayama М., Guivant J., Katupitiya J., Whitty М. Path planning for autonomous bulldozers. Mechatronics. 2019;58:20-38. https://doi.org/10.1016/j.mechatronics.2019.01.001

- Kai R. Bulldozer politics», state-making and (neo-)extractive industries in Tanzania’s gold mining sector. The Extractive Industries and Society. 2019;6(2):407-412. https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.10.012

- Qinsen Y., Shuren S. A soil-tool interaction model for bulldozer blades. Journal of Terramechanics. 1994;31(2):55-65. https://doi.org/10.1016/0022-4898(94)90007-8

- Pinard M. A., Barker M. G., Tay J. Soil disturbance and post-logging forest recovery on bulldozer paths in Sabah, Malaysia. Forest Ecology and Management. 2000;130(1-3):213-225. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(99)00192-9

- Bansah K. J., Dumakor-Dupey N. K., Kansake B. A., et al.Socioeconomic and environmental assessment of informal artisanal and small-scale mining in Ghana. Journal of Cleaner Production. 2018;202:465-475. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.150

- Do T. C., Dang T. D. et al. Developments in energy regeneration technologies for hydraulic excavators: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021;145:111076. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111076

- Слесарев Б. В., Мерзляков В. Г. Достигнутые показатели и особенности применения мощных карьерных гидравлических экскаваторов на открытых разработках. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017;(S38):13-22. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2017-12-38-13-22

- Снетков Д. С., Косолапов А. И. Обоснование мобильного выемочно-погрузочного оборудования для разработки буроугольных месторождений в режиме управления качеством. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017;(S38):193-198. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2017-12-38-193-198

- Аргимбаев К. Р., Лигоцкий Д. Н., Логинов Е. В. Бульдозерная технология открытой разработки известняководоломитовых месторождений. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2020;(3):16-29. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2020-3-0-16-29

- Трубецкой К. Н., Рыльникова М. В., Владимиров Д. Я., Пыталев И. А. Условия и перспективы внедрения роботизированных геотехнологий при открытой разработке месторождений. Горный журнал. 2017;(11):60-64. https://doi.org/10.17580/gzh.2017.11.11

- Рыльникова М. В. Владимиров Д. Я., Пыталев И. А., Попова Т. М. Роботизированные геотехнологии как путь повышения эффективности и экологизации освоения недр. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2017;(1):92-101. URL: https://www.sibran.ru/upload/iblock/1b5/1b54bd8619dc4334ccc52cd877c5be70.pdf

- Гавришев С. Е., Пыталев И. А., Гапонова И. В., Якшина В. В. Подход к оценке влияния перехода на роботизированную геотехнологию при комплексном освоении недр. В: Современные достижения университетских научных школ. Сборник докладов национальной научной школы-конференции. Магнитогорск, 19-20 ноября 2020 г. Магнитогорск: МГТУ им. Г. И. Носова; 2020. С. 154-158.

- Плакиткин Ю. А., Плакиткина Л. С. Программы «Индустрия-4.0» и «Цифровая экономика Российской Федерации» - возможности и перспективы в угольной промышленности. Горная промышленность. 2018;(1):22-28. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2018-1-137-22-28