Системный подход развития инновационного потенциала для аэрокосмической отрасли: примеры США, Китая и Самарской области

Автор: Митрянин Александр Валерьевич

Статья в выпуске: 3 (48) т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

В период конкуренции национальных экономик, важнейшим свойством любой модели управления становится свойство перенимать результативные практики управления конкурентов, в том числе инновациями в экономике, и в данной работе приводится краткий анализ тех правовых и управленческих решений в «странах-партнерах» (США и Китай), которые позволили наиболее эффективно развить ключевые для «них» и болезненные для нас аспекты производства аэрокосмической техники (электроника, робототехника, материалы, технологии) через механизмы поддержки частной инициативы и системы мер, создающей условия для труда «людей будущего» (людей, своими идеями и результатами, создающими новый облик целых отраслей и экономики в целом, а главное - рабочие места в своей стране). В заключении статьи рассмотрим примеры реализации проектов на территории Самарской области, которые в перспективе смогли бы стать основой для системы создания и внедрения инноваций в аэрокосмической отрасли.

Экономика знаний, частная инициатива в космосе, внешняя инновация для космоса, зарубежный опыт, инвестиционные фонды сша, китая, великобритании, самара и инновационные проекты в космосе, аист-2д, кадры для аэрокосмической отрасли

Короткий адрес: https://sciup.org/14123106

IDR: 14123106 | УДК: 341.1/.8

Текст научной статьи Системный подход развития инновационного потенциала для аэрокосмической отрасли: примеры США, Китая и Самарской области

В настоящее время силу государства население страны определяет прежде всего по двум основным признакам [1]: сильная и выносливая экономика и вооруженные силы, способные защитить интересы данного государства. Национальная экономика характеризуется прежде всего развитостью высокотехнологичных отраслей промышленности с высокой долей инноваций (более 5%) как части «экономики знаний» [2], и создающие продукты с высокой прибавочной стоимостью, что важно в вопросе отчислений в бюджеты различных уровней. Вопросы же боеготовности вооруженных сил определяются не только самими Вооруженными Силами, но и современным инновационным оборонно-промышленным комплексом (ОПК), выпускающим продукцию для нужд армии. Эти «факторы» сильного государства соприкасаются и находятся в постоянном воздействии друг на друга ввиду потребности армии в передовых технических разработках, которые реализуются прежде всего через прорывные инновационные проекты. Таким образом, именно инновации стоят в основе конкурентоспособности сильного государства.

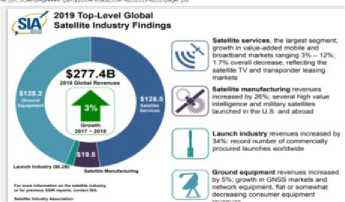

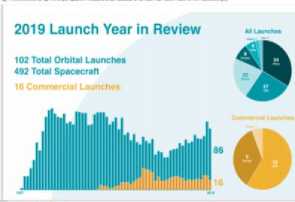

Текущее состояние рынка космических услуг называют «SPACE 2.0» ввиду существенного влияния частного бизнеса на реализацию космических программ [3], при этом на последних совещаниях у первых лиц нашего государства [4] говорится уже о наметившемся отставании в развитии коммерческих космических программ России от мировых лидеров (США и Китая), а ведь космос это уже не только сфера для траты денег, но и емкий рынок продукции и услуг, так, к примеру, по данным Satellite Industry Association за 2018 год мировая спутниковая индустрия измеряется почти в $270 млрд. и каждый год растет (см. рисунок 1). Наметилась и устойчивая тенденция к снижению доли пусковых услуг силами российских ракет-носителей (см. рисунок 2).

Рис. 2. Пуски ракет-носителей

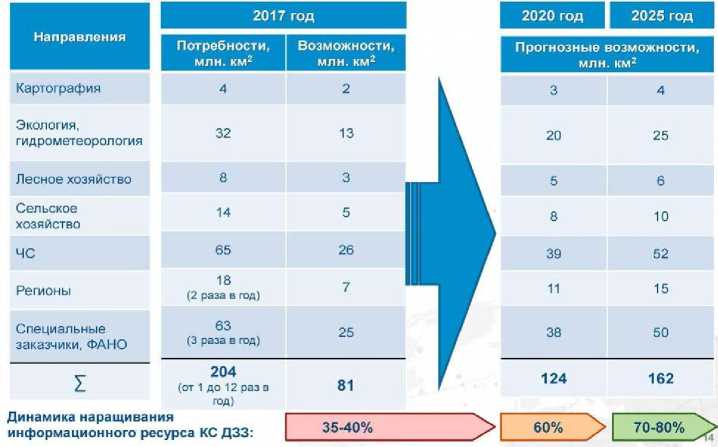

Однако, ввиду острейшей конкуренции на космическом рынке и сложностью его сиюминутного отвоевывания, при этом у России имеется прекрасная «точка роста» - это рынок внутренних космических услуг, который в значительной мерой занят иностранными исполнителями — речь прежде всего о рынке дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), или снимки территории из космоса космическими аппаратами (КА) ДЗЗ. Так, по данным официального журнала ГК «Роскосмос» «ДЗЗ из космоса в России» 2019 года [5] нынешнею потребность российских организаций и ведомств в снимках территории РФ российская группировка спутников ДЗЗ покрывает лишь на 35-40%, а остальное вынуждены закупать у иностранных поставщиков снимков. При этом в перспективе к 2025 году ГК «Роскосмос»

Рис. 1. Спутниковая индустрия

намерена закрыть данную потребность на 70-80% [см. Рисунок 3]. Для ускорения процесса замещения иностранных данных ДЗЗ и обеспечения возможности использования этими данными широкого круга потребителе (органы власти, юридические и физические лица) 31 мая 2019 года принято постановление Правительства Российской Федерации №689, определяющее оператором федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса Госкорпорацию «Роскосмос» [6]

Следует уточнить, что процессы наращивания объема снимков из космоса прежде всего зависят от создания и восполнения группировок спутников ДЗЗ в необходимом объеме, а это не всегда представляется возможным ввиду санкционных рисков в отношении некоторых иностранных компонентов в составе аппаратуры российских спутников ДЗЗ.

Рис. 3. Потребности и возможности РФ в области ДЗЗ

При этом зависимость от западных компонентов присутствует и тормозит развития космической группировки для нужд экономики, об этом высказывались и первые лица ГК «Роскосмоса»[7] - это еще раз убеждает нас в необходимости развития собственных инноваций и постепенному уходу от зависимости в компонентах в сфере аэрокосмической отрасли - как первостепенной задачи как для гражданской сферы(экономика/рабочие места/реализация талантов), так и для нужд обороны страны (независимое создание аэрокосмической техники). В настоящей статье мы рассмотрим примеры моделей развития высокотехнологичных сфер экономики стран, которые навязывают нам эту зависимость (США) и той страны, которая с недавнего времени от этой зависимости избавилась (Китай). И, конечно же, поищем примеры схожих механизмов на территории Самарской области.

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 16 № 3 (48), 2020, ст. 5

Соединенные Штаты Америки

Законодательство США по праву считается одним из самых прогрессивных в мире и это проявилось и в области развития частной инициативы в космической деятельности и, соответственно, развития инновационного климата в стране для нужд высокотехнологичных отраслей экономики. Принимали в этой деятельности самое активное участие все заинтересованные органы законодательной и исполнительной власти: Конгресс США, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), и, конечно же, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Изначально в истории американской космонавтики именно НАСА занималось изготовление, запуском и эксплуатацией всех космических систем и содержанием наземной инфраструктуры в стране. Однако, по мере реализации крупномасштабных космических проектов, по примеру программы Space Shuttle или космического телескопа Hubble, появилась необходимость в более эффективном использовании бюджетных средств: Программа Space Shuttle в итоге обошлась в “космические” $113 млрд. [8]; на момент запуска в 1990 году телескоп Hubble обошелся бюджету в $2,5 млрд. (вместо $400 млн. первоначально). Все больше вопросов вызывала и инертность организаций-исполнителей в виде отсутствия инициативы и ожиданий указаний от NASA при реализации проектов, что тормозило развитие общего технологического уровня экономики.

Все эти факты привели к формированию новой концепции развития космической программы США: развитие частной коммерческой инициативы при реализации высокотехнологичных и высокозатратных проектов с необходимым инновационным импульсом и конкуренцией исполнителей при их реализации [см. Рисунок 4].

Рис. 4. Развитие законодательства США о космических инновациях

В 1980 году принимается Закон Стивенсона-Вайдлера « О технологических инновациях » (Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980). Закон направлен на стимулирование частной инновационной деятельности граждан и организаций в США. Основной задачей закона служило ускорение развития экономики и наукоемких отраслей промышленности через механизм передачи частным организациям засекреченных разработок и технологий, которые способствовали технологическому росту страны в целом. При этом, главная роль в этих процессах отводилась малому бизнесу, как наиболее подвижной части экономики.

Далее в 1982 году вступает в силу Закон об инновационном развитии малого бизнеса (Small Business Innovation Development Act), заложив тем самым правовую основу глобальной государственной программы по поддержки малого бизнеса в сфере высоких технологий или Программа по инновационной поддержке малого бизнеса SBIR (Small Business Innovation Research). Программа предусматривает создание посевного венчурного фонда, в котором принимают участие ведомства правительства США, в том числе NASA, FAA, решая через эти фонды ведомственные задачи.

В середине 80-х годов XX века на фоне аварии космического шаттла «Челленджер» в 1982 году NASA отказывается от идеи исключительно государственных пусковых услуг в сторону развития частных услуг доставки в космос и снижения зависимости от единственного исполнителя подобных услуг. В 1984 принимается Закон о коммерческих космических пусках (Commercial Space Launch Act of 1984) и NASA объявляет готовность покупать услуги доставки грузов и экипажа у частных компаний и всяческое развитие конкуренции в данной сфере. Данный закон заложил фундамент конкурентной борьбы за государственные контракты в космической сфере и подстегнул тем самым развитие коммерческого сектора в данном сегменте. А конкуренция привела к росту инноваций, как преимущество над конкурентом, во всей отрасли. Закон 1984 года упростил процедуру выдачи лицензии на осуществление космической деятельности, расширены механизмы применения государственных технологий в гражданских (коммерческих) сферах и вводятся ключевые требования безопасности к запускам в космос.

Развивая коммерческую привлекательность космической деятельности Конгресс США в 1998 году принимает Закон о коммерческом космосе (Commercial Space Act of 1998). Закон обозначает направления космической деятельности для привлечения частных компаний:

-

- Коммерциализация американского сегмента МКС, а именно использование его не только государством, но и частными американскими организациями;

-

- Повышение степени участия частных структур в запусках космических аппаратов;

-

- Субсидирование части затрат на коммерческие запуска космических аппаратов;

-

- Установление системы управления частными космопортами(космодромами).

Именно в соответствии с данным законом появляется возможность у органов государственной власти США привлекать частные компании для реализации миссий и программ в космической сфере. 2004 и 2015 год принесли большое количество изменений в Закон о коммерческом космосе - это определялось прежде всего значительными успехами и результатами частной космической инициативы и проблемами с импортом и экспортом продукцией и комплектующими космической тематики, закупаемой и продаваемой компаниями из США.

В 2000 году США принимает закон, разрешающий коммерческое использование снимков высокого разрешения и данных комплекса Global Positioning System (GPS). Единственным оператором системы становится компания NAVSTAR. Поводом для подобного шага становится формирование систем навигации ГЛОНАСС (РФ) и ГАЛИЛЕЙ (Galileo; ESA) и, таким образом, GPS вступило на рынок “Голубого океана” навигации до полноценного становления конкурентов, и GPS и сейчас занимает лидирующие позиции в сегменте, не смотря на развитие уже и китайской навигационной системы Beidou.

В 2000 году для ускорения коммерциализации космической деятельности принимается Закон о конкурентоспособности коммерческих космических перевозок (Commercial Space Transportation Competitiveness Act of 2000) . Закон расширяет субсидирование космических пусков частными компаниями и определяют космические перевозки как ключевые факторы стабильного экономического роста США и их национальной безопасности. Космические перевозки, в замыслах законодателей, в будущем станут такой же обыденностью как и авиа перелеты и США намеревается так же как и с GPS придти на рынок как «основной игрок» и занять сегмент раньше остальных.

В 2015 году в Закон о конкурентоспособности коммерческих космических перевозок вносятся поправки и дополнения (U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act), которые позволяют гражданам и организациям, зарегистрированным в США, проводить разведку и добычу полезных ископаемых в космосе, а так же предусматривает процесс приобретения прав собственности на результаты этой деятельности и вводит режим наибольшего благоприятствования для деятельности в космосе на период до 2023 года. [9]

В апреле 2018 года Палата представителей США приняла Закон о свободе предпринимательства американских компаний в космосе (The American Space Commerce Free Enterprise Act), направленный на реформирование организации системы дистанционного зондирования Земли и упростивший порядок предварительного согласования и одобрения частных космических миссий государственными организациями.

В 2020 году подписан указ Президента США - Executive Order on Encouraging

International Support for the Recovery and Use of Space Resources , который гласит:«Соединенные Штаты будут проводить политику, направленную на поощрение международной поддержки в целях восстановления и использования государственных и частных ресурсов в космическом пространстве В соответствии с применимым правом»

В настоящее время в структуре NASA существует специализированное подразделение по взаимодействию с частными организациями отдел развития космических рынков (Emerging Sapce Office, ESO). Подразделение занимается поддержкой частной инициативы в космической деятельности и анализирует рынок космических технологий, публикует статистику развития космической деятельности США. Помимо этого, с 2011 года начал свою работу Центр продвижения науки в космосе (Centre for the Advancement Science in Space) — это некоммерческая организация управляющая американским сегментом МКС.Центр ежегодно составляет исследовательскую программу и в рамках нее выступая за брокера, обеспечивает частным компаниям доступ на орбиту Земли.

Так же коммерциализацией космической деятельности занимается специальное подразделение NASA – Управление космическими технологиями (Space Technology Mission Directorate) и два подразделения Федерального управления гражданской авиации США – Управление коммерческих космических перевозок (Office of Commercial Space Transportation) и Управление по коммерциализации космоса (Office of Space Commercialization).

Примером работы подразделений NASA по стимулированию создания новых прорывных технологий может служить Управление космическими технологиями (Space Technology Mission Directorate) и серия разработок по контрактам « Технологии переломных моментов », суть которых служит инвестирование в перспективные малые предприятия и применение полученных наработок в миссиях космического агентства. Так NASA выделило стартапу Made in Space более $73 млн. на проведение испытаний аппарата Archinaut One на орбите (3D-печать компонента корабля и его последующая сборка рукой-манипулятором).[10]

Как мы видим, правительство США не смотря на уже успешную реализацию программы коммерциализации космической деятельности, начатую 35 лет назад, не намерено останавливаться на освоении околоземной орбиты, и формирует повестку завтрашнего дня в космической деятельности США, ориентированную на новые экономические рывки через стимулирование вложений в космические технологии и коммерческое освоение уже Солнечной системы, о чем говорится в документе NASA Strategic Plan 2018.

Китай

Китайская народная республика (КНР) является одной из лидирующих экономических сил мира и базой для данного экономического чуда 80-90-х годов являлась прежде всего инвестиционная привлекательность и дешевая рабочая сила в начале становления экономики страны. Однако, промышленная мощь и политический вес страны не всегда был на сегодняшнем уровне и еще в начале 2000-х Китай был «мировой мастерской» и потому технологии ввозимые в КНР были технологиями потребительского рынка, а завозить в Китай передовые технологии и инновации развитые страны не стремились и страна долгое время осталась зависима в области «критических» технологий (космос, авиация, атомная промышленность) от иностранных поставщиков. По мере экономического роста, руководство КНР осознавало потенциальные риски зависимости в важнейших областях науки и техники, а потому требовалось создание собственной национальной инновационной системы (НИС).

Прежде всего, хотелось бы отметить, что для Китая космическая деятельность непосредственный атрибут сильного государства и показатель его экономической и технической мощи и с момента запуска первого китайского космонавта в 2003 году космическая программа находится в бурном развитии: в 2018 году именно Китай стал лидером по количеству пусков космических ракет-носителей (39), а 3 января 2019 впервые в истории человечества совершил успешную посадку на обратную сторону Луны космический зонд Chang'e-4 , а китайская навигационная система Beidou насчитывает уже 46 спутников (на 26.07.2019), а к 2022 году Китай планирует создать собственную космическую станция.

Однако, бурное развитие космической программы Китая обуславливалось мерами государственного управления, направленными на систематическое усиление военнопромышленного комплекса, основанного на взаимодействии научного и промышленного сообщества, работающего в конкурентной среде за государственные и частные заказы. И эти преобразования ОПК Китая берут свое начало в конце 90-х — начале 2000-х с запуском глобальных преобразований государственного военного сектора [11]. Для усиления конкуренции в космической отрасли в 1999 году Китайская государственная космическая корпорация (China National Space Administration) разделилась на CASC (Китайское объединение космической науки и техники) и CASIC (Китайское объединение космической науки и промышленности), обе структуры начинали конкурентную борьбу за государственные и частные контракты. С целью развития двух конкурирующих структур КНР разрешили CASC и CASIC привлекать для своего развития китайские и зарубежные инвестиции, а также выход своим дочерним структурам фондовый рынок «поднебесной».

По примеру закона США «О технологических инновациях» (Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980) Китай начал процесс передачи более 2200 научных достижений до этого находившихся в закрытом военном секторе, что дало возможность этим достижениям работать и в гражданском секторе. Важным фактором развития ВПК Китая того времени была возможность создавать совместно с университетами Китая « Инкубаторы технологий » для проведения НИОКР, что стимулировало развитие обоих участников этой программы (предприятие + университет) и позволяло на одной научной базе действовать совместно, что экономило ресурсы. Эти преобразования на начальном этапе позволили освоить базовые космические технологии «стран-доноров» (России и Украины) и заняться развитием собственной космической программы.

В 2006 году от решений в космической отрасли Китай приходит к системной программе развития инноваций в ключевых отраслях (космос, авиация, атомная энергетика и электроника): Государственный Совет КНР принимает "Национальный средне- и долгосрочный план научно-технического развития (2006–2020 гг.)" (далее "План 2006– 2020"). Целью плана служило:

-

- Снижение зависимости от иностранных технологий с 70% до 30% и создание системы собственных инноваций;

-

- Достижение прорывов в ключевых отраслях ;

-

- Повысить вклад бизнеса и частной инициативы в процессы создания НИС.

Развитие ключевых отраслей являлось движущей силой модернизации всего ОПК Китая как базы для дальнейшей модернизации всей экономики страны. Предложенная стратегия развития военно-промышленных групп Китая «Плана 2006-2020» предусматривает интенсификацию разработок, наращивания экономической и научнотехнической мощи в купе с конкурентной средой за госконтракт и ставила цели создать из объединений китайских предприятий гигантов по типу Boeing и Northrop Grumman.

Первоочередными задачами ставились:

-

1) Обеспечение темпов роста национальной военной промышленности не менее 15%;

-

2) Увеличение затрат на НИОКР не менее 3% от валовых доходох предприятий и создание сети лабораторий для проводимых исследований;

-

3) Для ускорения коммерциализации ОПК и снижения зависимости от госфинансирования , в ведение 10 оборонных предприятий были переданы ряд научноисследовательских организаций.

-

4) Уменьшение разграничений между военными и гражданскими НИОКР.

Для решения поставленных задач CASC и CASIC использовали ряд механизмов:

-

1) Была налажена связь с академическим сектором Китая (к 2015 году CASC создало 15 инновационных платформ университетом Цинхуа и 20 другими ведущими ВУЗами для совместных исследований;

-

2) Корпорации все более активно вкладываются в инновационный бизнес через специальные венчурные фонды (пример Закона США «об инновационном развитии малого бизнеса»);

-

3) Для решения конкретной научно-технической проблемы создавались национальные научно-технические инновационные команды (кэйцзи чуансинь туаньдуэй) Defense Science and Technology Innovation Teams.

В 2006 г. CASC учреждает инвестиционный фонд China Aerospace Investment Holdings Ltd (CAIH) 18 . В 2010 г. CAIH вместе с CITIC Group стал одним из 5 учредителей первого в КНР Фонда космической промышленности. Фонд находится в Пекинской зоне экономического и технологического развития и имеет своей целью инвестирования в проекты в области ракетно-космической техники, электроники , новых материалов и специального оборудования.

Остановимся поподробнее на таком уникальном китайском механизме преодоление технологической зависимости и отставания как национальные научно-технические инновационные команды , а именно их характеристики :

-

- Исследовательские коллективы (10 - 25 чел.), куда набор проводился на конкурсной основе;

-

- Ускоренная реализации важнейших проектов в сфере технологий;

-

- Полномочия, значительная административная поддержка, позволяющая преодолевать бюрократические проволочки;

-

- Срок реализации 2 — 3 года;

-

- Финансирование от $125 тыс. до $720 тыс.

Для реализации планов по 11-ой пятилетке в структуре CASIC было создано 4 национальных исследовательских команды, а также несколько более низкого уровня. Именно эти команды решали самые острые проблемы создания собственных инноваций в первые годы запуска «Плана 2006-2020». В период 12-ой пятилетки команды перестали играть решающие роли в реализуемых проектах, так как эти работы перехватила система совместных с ВУЗами «инкубаторов технологий», а команды занимались в основном проектами, связанные с отбором и выращивания талантливых молодых специалистов. Так примеру в КНР запущена программа «1000 Талантов» по конкурсному отбору талантливой молодежи и обеспечения талантов социальными лифтами и продвижению данных лиц в сферы высоких технологий и инноваций.

С 2020 года вступает в действие единый закон КНР « Об иностранных инвестициях », принятый в марте 2019 года Всекитайским собранием народных представителей. Данный закон принят, чтобы защитить законные права и интересы иностранных инвесторов, обеспечить упорядоченное развитие и эффективное управление иностранными инвестициями. Выстроить систему инновационного законодательства. Напомним, что на данный момент в России действует целый ряд законов об инвестиционной деятельности, которые принимались в разные периоды и имеется ряд коллизий, не способствующих развитию инноваций в стране. [12] Опыт КНР по привлечению инноваций полезен и РФ при формировании инвестиционного кодекса в нашей стране.

Все эти меры позволили сделать качественный рывок в высокотехнологичных отраслях,в том числе в космической отрасли, избавиться от зависимости от иностранных технологий в «критических» для обороноспособности отраслях. Рост национальных инноваций подхватил и рост экономики, основанной на этих инновациях: Так объем китайского навигационного рынка в период с 2003 по 2014 год вырос с 4 млрд до 150 млрд юаней, а в области снимков ДЗЗ среднего разрешения Китай полностью перешел на собственные аппараты, ходя до 2009 года доля зарубежных снимков доходила до 95%.

Самарская область

Самарская область по праву считается регионом с сильными аэрокосмическими традициями: этому способствует и наличие крупных предприятий корпорации Роскосмос и ОДК, группы Технодинамики, Росэлектроники, а так же наличия крупных образовательных центров, готовящих кадры для этих предприятий (Самарский Национальный Исследовательский Университет имени академика С.П. Королева (Самарский Университет),

Самарский государственный технический университет и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

Базой для развития инноваций служит и наличие в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина». Эту структуры являются связующим звеном между академическими кругами и промышленными предприятия, которые в перспективе смогли бы работать в связке, получая инновационную продукцию для модернизации своих изделий.

Однако, в качестве примера взаимодействия академических кругов (ВУЗов региона) и крупного предприятия области рассмотрим проект создания совершенно нового и востребованного проекта космической техники, а именно создание опытно-технологического малого космического аппарата «Аист-2Д» (ОТ МКА «Аист-2Д»).

МКА «Аист-2Д» является совместной разработкой АО «РКЦ«Прогресс» и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Имея достаточный задел в части работы научной аппаратуры МКА «АИСТ», в АО «РКЦ «Прогресс» было принято решение расширить функциональные возможности МКА «АИСТ» и создать новый малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли.

Эскизный проект на космический комплекс «Аист-2» разработан АО «РКЦ «Прогресс» в кооперации с Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, ПГУТИ (в части радиолокационной аппаратуры) в ходе реализации комплексного проекта создания высокотехнологичного производства по Договору между АО «РКЦ «Прогресс» и Минобрнауки России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 № 218.

Подобные проекты не только создают отечественные образцы современной аэрокосмической техники, но и создают научно-технический задел на «местах» (ВУЗ, Предприятие) для будущих совместных проектов. Студенты, молодые ученые работая над совместным реальным проектом набирают практический опыт, а сотрудники предприятия передают им свой профессиональный опыт , а так же воспринимают все современные достижения науки от представителей академического сообщества.

В этом аспекте, видим пример взаимодействия учебных заведений и организаций по примеру Китая с их «инкубаторами технологий». Однако, на «узких» важных направлениях возможно применить и китайский опыт создания национальных научно-технических инновационных команд уже и в России, как пример эффективного решения конкретных технических задач.

Еще раз повторю, как и говорилось в начале статьи, именно заимствование успешного опыта служит гарантом современного, «в духе времени», развития высокотехнологичных отраслей экономики (космос, авиация, электроника). Опыт же создания современной продукции в данных отраслях (пример МКА «АИСТ-2Д») выявляет сложности управления отраслями, к примеру, поиск комплектующих российского производства и поиск необходимых коопераций: и тут нам может помочь опыт немецкой корпорации SIEMENS и ее виртуальной платформы TechnoWeb [2], где аккумулируются все технические решения и компетенции самой корпорации из более чем 70 филиалов по всему миру для того, чтобы быстро находить технологии и исполнителей по той или иной проблеме уже внутри самой корпорации. То есть этот опыт SIEMENS был бы полезен в масштабе не только отдельной государственной корпорации, а в масштабах всей страны - единая база с полным перечнем всего того, что производиться в стране и всего того, что могли бы произвести внутри страны те или иные организации (компетенции) для российских же предприятий без использования иностранных поставщиков (считать равно - создавать новые рабочие места внутри страны).

(да 28.07.2019 г.)

Список литературы Системный подход развития инновационного потенциала для аэрокосмической отрасли: примеры США, Китая и Самарской области

- Сайт DP ru Россияне считают целями России развитие и супердержавность . URL: https://www.dp.ru/a/2010/09/07/Rossijane_schitajut_celjami_R (дата обращения 22.06.2019г.).

- Киширин А.И. Разработка механизмов опережающего инновационного развития государственных корпорац ий на основе уникальных те хнологических компетенций: дис . докт. экон. наук. М., 2019. URL: http://dissovet.rudn.ru/web local/prep/rj/dis/download.php?file=636d6746fef5fdfcf932dcd2003879fb24056 (дата обращения: 22.06.2019 г.). С. 259.

- Митрянин А.В. Актуал ьные проблемы международного космического права / Материалы V всероссийской научно технической конференции; под общ.ред. А.Н.Кирилина/СамНЦ РАН Самара, 2017. С.549 558.

- Сайт Kremlin ru Расширенное заседание Совета Безопасности. URL: http://www.kremli n.ru/events/president/news/60301 (дата обращения 22.06.2019г.).

- Сайт ГК Роскосмос ” Расширенное заседание Совета Безопасности. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60301 (дата обращения 22.06.2019г.).

- Сайт ГК “Роскосмос” Роскосмос стал опер атором федерального фонда данных ДЗЗ. URL : https www roscosmos ru /26421/ (дата обращения

- Сайт RT Спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские детали до 2023 года. URL: https://russian.rt.com/nopolitics/news/641077 roskosmos glonass rossiiskie komplektuyuschie (дата обращения 25.06.2019г.).

- Камолов С.Г., Шолохов А.Н. Стратегия коммерциализации космической деятельности

- США // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 1 А . С . 564 572.

- Commercial Space Launch Competitiveness Act. URL: https://www.congress.gov/bill/114th congress/house bill/2262/text (дата обращения: 20.09.2017 г.).

- NASA работает над созданием 3 D принтеров для космических кораблей. URL : https incrussia ru news nasa rabotaet nad sozdaniem 3 d printerov dlya kosmich eskih korablej / (дата обращения: 23.07.2019 г.)

- Прокопенкова И.О. Космическая промышленность Китая на современном этапе // Проблемы национальной стратегии. 2016. Том 3. № 36. С. 143 172. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/243704383/source?url=https%3A %2F%2Friss.ru%2Fimages%2Fpdf%2Fjournal%2F2016%2F3%2F11.pdf&ts=16b4b741711&token=Npo50r2UBW7Z0GL7JXKpNA%3D%3D&name=11.pdf&dsid=f57062545dd9f56b5047be5e2c623916 . да 28.07.2019 г.)

- Белых В.С., Алексеенко А.П. Правовое регулирование инвестиционных отношений с иностранным элементом: опыт России и Кития // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2019. №2.