Системный подход в решении пародонтологических проблем как залог стоматологического здоровья населения

Автор: Шемонаев В.И., Климова Т.Н., Тимачева Т.Б., Саргсян К.А., Мась Е.С., Малышевская Д.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 (39), 2013 года.

Бесплатный доступ

Среди актуальных задач стоматологии заболевания пародонта занимают одно из ведущих мест и повышение эффективности их лечения является не только медицинской, но и большой социальной проблемой. Значимость ее определяется огромной распространенностью различных форм патологии пародонта, тяжестью течения некоторых из них и отрицательным влиянием на организм в целом, изменением качества жизни человека. В статье обосновывается необходимость комплексного подхода в лечении заболеваний пародонта.

Заболевания пародонта, влияние на организм, комплексный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/142149056

IDR: 142149056 | УДК: 616.314-089.23:616.742.7

Текст научной статьи Системный подход в решении пародонтологических проблем как залог стоматологического здоровья населения

Патология пародонта – одна из наиболее сложных и распространенных проблем в стоматологии, поэтому актуальность ее решения не вызывает сомнения. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, основанных на статистике, воспалительными заболеваниями пародонта в разных возрастных группах страдают от 80 до 100 % взрослого населения.

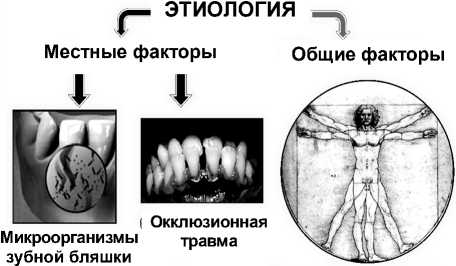

В отечественной и зарубежной литературе рассматривается множество концепций этиологии и патогенеза заболеваний пародонта, но современный уровень знаний определяет микробный фактор как доминирующий, который в клинике отождествляется с зубной бляшкой [2, 10].

По мнению ряда авторов [1, 7], возможность заболевания в значительной степени зависит от состояния реактивности организма (рис. 1).

Некоторые исследователи считают, что нельзя связать конкретную нозологическую форму заболеваний пародонта с определенным видом микроорганизмов [2, 3].

Реактивность организма

Рис. 1. Концепция этиологии заболеваний пародонта

Факт наличия последних в здоровом пародонте свидетельствует больше в пользу мультифак-торной модели этиологии и патогенеза.

Разделяя эту точку зрения, подчеркиваем абсолютную необходимость системного подхода к решению проблемы.

Необходим как можно более ранний диагностический поиск индивидуальных механизмов развития патологического процесса.

Сложность дифференциальной диагностики и низкая эффективность проводимой терапии, отсутствие комплексного лечения в полном объеме приводят к увеличению числа больных с тяжелыми формами патологии пародонта, являясь нередко причиной кажущейся «неизлечимости» [4]. Основой современного лечения пациентов с заболеваниями пародонта подавляющее большинство клиницистов признает комплексную терапию [1, 2, 4]. На практике же предлагаемые лечебные комплексы представляют в основном интерполяцию различных средств паллиативной медикаментозной терапии, которая позволяет добиться лишь кратковременного эффекта.

Не случайно отмечают увеличение числа осложнений от лекарственной терапии при воспалительных заболеваниях, подчеркивая, что антибактериальные средства нередко нарушают симбиоз микроорганизмов, делая их более агрессивными [2].

Многие клиницисты [1, 2] придерживаются точки зрения, что микроорганизмы быстрее реализуют свой агрессивный потенциал на фоне окклюзионно-артикуляционных нарушений, приводящих к расстройству микроциркуляции и дистрофическим изменениям в тканях пародонта.

Иными словами, баланс между поражающими свойствами бактериальной бляшки и защитной реакцией организма может оставаться в гомеостатических пределах, сохраняя интактность пародонта в зависимости от соотношения локальных и системных факторов риска.

Практическое использование современных технологий, методов, средств диагностики и лечения, информированность врачей и пациентов должны ликвидировать существующее противоречие между имеющимися возможностями и неадекватной монотерапией заболеваний пародонта, их поздней выявляемостью, низкой мотивацией населения к терапии, отсутствием эффективной системы профилактики.

Медицинская и социально-экономическая значимость проблемы обусловили необходимость исследований, проводимых сотрудниками кафедры ортопедической стоматологии Волгоградского государственного медицинского университета.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Повысить эффективность лечения заболеваний пародонта путем разработки и совершенствования комплекса диагностических, профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий для поддержания стоматологического здоровья населения.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные требования к лечению заболеваний пародонта можно представить в виде схемы (рис. 2).

Основные требования к лечению заболеваний пародонта:

Лечение должно быть комплексным

Строгая индивидуализация комплексной терапии

Обоснованный выбор методов и средств воздействия

Правильная последовательность применения различных методов и средств комплексной терапии

В период ремиссии проводить повторные курсы лечения

Реабилитация

Диспансеризация

Рис. 2. Основные требования к лечению заболеваний пародонта

Среди методов, используемых в ортопедической стоматологии, необходимо указать следующие: избирательное пришлифовывание, временное шинирование, ортодонтические приемы, непосредственное протезирование, применение постоянных шинирующих аппаратов и протезов.

Ортопедические методы, применяемые для лечения заболеваний пародонта, позволяют снять воспалительные явления, улучшить кровообращение и трофику тканей за счет устранения патологической подвижности, нормализации окклюзионных соотношений, снятия травмирующего действия жевательного давления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

-

1. В основу этиологии и патогенеза воспалительных заболеваний пародонта должна быть положена не исключительно бактериальная, а мультифакторная модель.

-

2. Ведение пациентов с заболеваниями пародонта должно осуществляться строго по индивидуальному плану и включать комплекс стоматологических мероприятий, общеукрепляющую и стимулирующую терапию.

-

3. Пациентам, которым проведено лечение пародонтита средней и тяжелой степени, необходимо осуществлять 1–2 раза в год поддерживающую терапию.

-

4. Необходимо замещать и как можно быстрее каждый дефект зубного ряда, любой протяженности и локализации.

-

5. Ортопедические методы лечения заболеваний пародонта, особенно осложненных частичным отсутствием зубов, должны быть приоритетными и соответствовать основным задачам.

Отсутствие одного из звеньев (наименее востребована ортопедическая помощь) снижает эффективность лечения как в ближайшие, так и в отдаленные сроки.

Это, прежде всего, мониторинг состояния пародонта, коррекция окклюзии путем избирательного пришлифовывания, пломбирования, микропротезирования, ортодонтического лечения; затем шинирование; протезирование, в том числе и непосредственное.

Объем, последовательность и сочетаемость их в зависимости от клинической картины и возраста могут быть различными.

Практические рекомендации

-

1. Рекомендуется модель организации пародонтологической помощи на принципах валео-логии. Одним из системообразующих принципов этого направления является сохранение «здоровья здоровых», основой которого мы считаем диспансеризацию. Это можно рассматривать как

-

2. Целесообразно использовать рекомендуемую принципиальную схему последовательности действий в проведении профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий при заболеваниях пародонта (первичная, вторичная, третичная профилактика).

-

3. Оценка окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений должна быть обязательной на этапах стоматологического лечения [5, 8].

-

4. Необходимо более широко применять протетическое лечение с выбором конструкций, требующих минимальной обработки зубов и способствующих переносу части нагрузки на альвеолярные отростки. Следует отказаться от канонов в вопросе соотношения краевого пародонта и глубины погружения коронок, традиционных пластиночных протезов с удерживающими кламмерами в пользу более современных телескопических конструкций.

-

5. При ортопедическом лечении пациентов с заболеваниями пародонта на фоне стрессовых явлений необходимо применение разобщающих окклюзионных капп с последующим диспансерным наблюдением [9].

-

6. В практической стоматологии комплексное лечение воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта чаще всего осуществляют с применением антибактериальных средств. Однако длительное, бесконтрольное их применение приводит к многочисленным осложнениям: лекарственной толерантности, ослаблению лечебного эффекта, дисбактериозу полости рта и желудочно-кишечного тракта. Подобных осложнений удается избежать при использовании препаратов направленной биокоррекции. Наиболее перспективным на сегодняшний день является использование пробиотиков [3].

-

7. Необходимо обеспечивать понимание и практическое освоение навыков интегративного комплексного обследования, профилактики и лечения пациентов с заболеваниями пародонта, с позиций системного и общесоматического подхода, в программе обучения студентов и усовершенствования врачебных кадров.

наиболее эффективную и экономически выгодную форму профилактики заболеваний в современных условиях [1, 4, 6].

Для этого рекомендуются клинические и параклинические методы. При клиническом обследовании необходима визуальная оценка целостности зубных рядов, плавности артикуляции, наличия и степени фасеток стирания, полноценности пломб и протезов. Взаимодополняющим, а главное доступным методом является окклюзография.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании анализа состояния профилактики и лечения пациентов с заболеваниями пародонта выявлен ряд противоречий и проблем, основными из которых являются следующие:

-

- отсутствие или недостаточный уровень интегрированного системного подхода к ранней диагностике;

-

- противоречие между имеющимися возможностями и неадекватной монотерапией болезней пародонта, их поздней выявляемостью и низкой мотивацией населения к терапии;

-

- недооценка ортодонтических, ортопедических методов и необоснованно долгое применение медикаментозного лечения и физиотерапевтических процедур, даже при выраженной травматической окклюзии.