Ситуационная оценка направлений реализации национального инновационного потенциала

Автор: Глушак Н.В., Алексеев А.А., Титов А.Б.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экономические аспекты развития аграрного сектора

Статья в выпуске: 1 (34), 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе проведен ситуационный анализ состояния и направлений совершенствования инновационной компоненты экономики Российской Федерации. Выделены доминирующие тренды и обозначены причины низкой эффективности инвестиций в российские инновационные проекты. Предложено понимание ключевого фактора инновационных изменений в экономике - управление системой инновационного развития предприятий.

Инновации, маркетинг, производство, экономика, конкурентоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/147123831

IDR: 147123831 | УДК: 338.01

Текст научной статьи Ситуационная оценка направлений реализации национального инновационного потенциала

Цели и показатели совершенствования инновационной сферы , равно как и переменные описания любой системы , выражены через результативность ( валовые переменные ) и эффективность ( относительные величины ). Комбинаторное использование в стратегии переменных ( результативности и эффективности ) позволяет судить о целостности отражения национальной инновационной сферы как системы . Аналогичные системы показателей успешно используются в мировой практике - OECD/EU/ Eurostat, IUS, WEF, UNIDO, ITIF.

Заявленные значения показателей для краткосрочной стратегии оптимистичны – рост в 2-3 раза всех базовых инновационных компонент экономики . При этом отраженная в документе стратегия не в полной мере отвечает на вопрос о механизмах трансформации структуры национальной экономики , инструментах заявленного интенсивного роста результативности и эффективности . Не отрицая научной состоятельности выбранных экспертами показателей , авторы предлагают анализ возможности достижения заявленных целевых значений национальной системой нововведений .

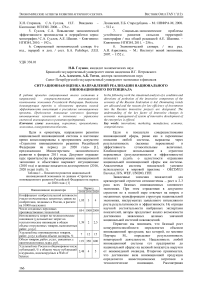

Первично мы понимаем, что базовый рост конкурентоспособности определяется объемом инновационной продукции, вал которой, по мнению Портера М., определяет результативность новаторской деятельности. Нацеленность любой инновационной системы (от предприятия до национальной сферы) на валовой показатель выручки от нововведений очевидна. Вторично принимается, что достижение вала инновационной продукции определяется инвестиционными затратами в технологические инновации. Рассматривая выраженность данной логики для национальной инновационной сферы (рис. 1) авторы пришли к выводу: затраты на технологические новшества не имеют параметрической связи с объемом выпуска инновационной продукции.

С формальной финансовой точки зрения отсутствует выраженный эффект инвестиционной деятельности в сферу нововведений . Не ответив на вопрос о причинах столь низкой эффективности инвестиций в инновационную сферу России , нельзя принять и систему стратегических показателей как обоснованную с точки зрения заложенных механизмов управления процессами нововведений . Необходимо провести анализ этапов инновационного процесса , показателей их состояния , определить точки дисфункции .

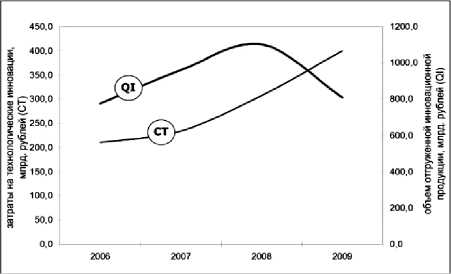

Структура процесса инновационной деятельности и показатели, соответствующие ключевым этапам , вполне изучены в рамках современного инновационного менеджмента. Можно выделить 4 объективных этапа инновационного процесса, находящие свое отражение в соответствующих переменных (рис. 2). Проведем анализ показателей результативности и эффективности каждого этапа инновационного процесса.

Рисунок 1 – Тренд инновационного развития Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики, 2010 г.

Рисунок 2 – Структура процесса инновационной деятельности и показатели , соответствующие ключевым этапам

Маркетинг является первичным этапом инновационного процесса, позволяющим уточнить границы востребованности и потенциальную емкость потребления нового или усовершенствованного продукта. Эффективный маркетинг определяет области применения новой продукции, ее коммерческую перспективу. Статистика [2] объективно показывает, что концентрация расходов -65,05% приходится именно на промышленность, ее средне- и высоко- технологичные сектора. Действительно, именно промышленность является источником продуктовых новшеств (в отличие от «добычи» - новшества в которой в большей степени процессные), что и определяет высокую значимость для нее маркетинговых процессов. Показателем данного этапа OECD определяет [4] уровень затрат на маркетинг в объеме инновационной продукции», предлагая оценивать данную величину как сравнительную , сопоставимую . «Объективно достаточной» понимается величина в 1% [4], традиционно принимаемая как плановый показатель в Европейских странах. В России затраты на маркетинг (исследования, продвижение, ценообразование и прочие коммерческие расходы) составляют 0,75% в объемах инновационной продукции 2009 года [2]. Данное значение можно признать адекватным по отношению к традиционной маркетинговой практике (обоснованная в академических работах Титова А.Б. [3] нижняя граница показателя – 0,7%). Итак, можно принять адекватность результатов национальной инновационной практики на этапе «Маркетинг».

Этап маркетинга наследуется в инновационном процессе инвестициями в НИОКР – прикладные научно - исследовательские и опытно конструкторские разработки ( рис . 2). В отличие от маркетинга , деятельность в рамках которого может 167

быть охарактеризована только сопоставительной оценкой затрат , НИОКР имеет явно выраженный результат – зафиксированные в патентных ведомствах объекты интеллектуальной собственности . « Руко водство Осло » предлагает характеризовать результативность научно - исследовательской сферы через оценку объемов выданных национальными и Европейскими патентными организациями охранных свидетельств на изобретения , полезные модели и промышленные образцы . Положительная динамика выдачи охранных документов Роспатентом ( табл . 3) и собственно коэффициент активности НИОКР (1,95 свидетельств на 10000 чел . населения , табл . 1,) – выше среднемирового ( по данным OECD [4]) позволяют позитивно охарактеризовать национальную научно - техническую , исследова тельскую базу и реализуемый ею потенциал .

Вместе с тем, наследованный Россией научный и изобретательский потенциал сформирован в период «советских» принципов организации науки, подразумевающих распределение акцентов в соответствии с приоритетами социалистической ориентации экономики. Именно эти принципы проявляются в сегодняшней диспропорции структуры затрат на НИОКР , обнаруживаемых в при вертикальном и горизонтальном статистическом анализе (табл. 2). Во-первых, наблюдается традиционное отставание в сопоставительном со среднемировым уровнем отраслей, ориентированных на потребительскую , общую машиностроительную продукцию и оборудование. Во-вторых, присутствует явная диспропорция затрат на НИОКР (поле «%, 2009» вертикального анализа, таблица 2): избыточные затраты в низкотехнологичной сфере («добыча» -68,74%) и недостаточные в средне- и высокотехнологичной («обрабатывающие производства», промышленное производство -27,94%). Первая и вторая тенденции в затратах на НИОКР являются и объективными следствиями сформированного внешнеторгового баланса. Доминанта (68%) экспорта топливно- энергетической продукции и металлургии (11%) определяют сырьевой характер национального экспорта. А импорт машин и оборудования (44,3%), в свою очередь, является пассивирующим фактором развития национального промышленного производства, сдерживающим элементы развития инновационной компоненты производственной сферы.

Таблица 2 – Горизонтальный и вертикальный анализ затрат на НИОКР (тыс. рублей) по видам экономической деятельности (интерпретировано по данным Федеральной службы государственной статистики, 2010, [2])

|

Виды деятельности (ОКВЭД) |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2009, % |

|

Всего |

37691815 |

38607139 |

43230983 |

99543210 |

100,00 |

|

Раздел С. Добыча полезных ископаемых |

11635393 |

10461973 |

10324187 |

68159013 |

68,47 |

|

в % к предыдущему периоду |

- |

-11% |

-1% |

85% |

- |

|

Раздел D. Обрабатывающие производства |

22579578 |

24987569 |

29684381 |

27812098 |

27,94 |

|

в % к предыдущему периоду |

- |

10% |

16% |

-7% |

- |

|

Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |

546946 |

674713 |

1063019 |

1119878 |

1,13 |

|

Подраздел DB. Текстильное и швейное производство |

123758 |

138564 |

138484 |

124533 |

0,13 |

|

Подраздел DG. Химическое производство |

1191558 |

1276711 |

2376209 |

2399204 |

2,41 |

|

Подраздел DH. Производство резиновых и пластмассовых изделий |

83051 |

234228 |

147229 |

129205 |

0,13 |

|

Подраздел DJ. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |

3743810 |

1744667 |

3882476 |

1602632 |

1,61 |

|

Подраздел DL. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |

7445867 |

6275468 |

7496709 |

6887458 |

6,92 |

|

Подраздел DM. Производство транспортных средств и оборудования |

4805451 |

6916685 |

7171447 |

4282947 |

4,30 |

|

Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

799730 |

467766 |

1477116 |

1895161 |

1,90 |

Именно такая позиция России на мировых рынках определяет и третью негативную тенденцию в развитии сферы НИОКР , выраженную в неадекватной динамике затрат на научно - технические исследования . Тренд отчетливо виден в рамках горизонтального анализа по добывающей и обрабатывающей сферам ( табл . 2). Промышленность Европейских стран в кризисный период (2008-2009 года ) приняла концепцию «… пока товары не продаются надо развивать НИОКР , накапливая потенциал нововведений для посткризисного периода » [6] и увеличила затраты на 30-40% ( по данным OECD [4]). А национальный промышленный сектор , несмотря на и так складывающуюся диспропорцию , их неуклонно снижал (-7% падение к 2009 году ). При этом топливно энергетический сектор увеличил затраты НИОКР в 2009 году на 85% ( табл . 2).

Рост стоимости нефти на мировых рынках позволил нефтегазовым Российским компаниям увеличить затраты на исследования и разработки. Обнаруживается явная диспропорция структуры расходов на НИОКР в России, возникающая на основе реализуемого принципа - затраты на НИОКР по возможностям отрасли. Высокая доходность в нефтегазовой отрасли – можно «потратить » большие суммы на НИОКР , низкая в машиностроении – расходы сокращаются. Такой принцип не применим для стратегического целеполагания, тем более для ключевой с точки зрения формирования конкурентоспособности инновационной сферы. Итак, можно сделать вполне обоснованный вывод относительно состояния сферы НИОКР : валовой результат научно-исследовательской деятельности в России положителен, но наблюдается явная диспропорция межотраслевой структуры затрат на НИОКР. Диспропорция определяет низкую эффективность национального научноисследовательского сектора, усиливает негативную

( сырьевую ) пропорцию внешнеторгового баланса России , снижает потенциал инновационного развития высоко - и средне - технологичных секторов промышленности .

Результаты НИОКР реализуются производством в виде новой продукции или процесса на основе трансфера – « процесса продвижения и внедрения на производстве открытий и инноваций , полученных в результате научных исследований » [3]). На современном этапе развития инновационной экономики трансфер определяется одним из ключевых этапов процесса , часто определяющим успешность реализации нововведения . В инновационном менеджменте научному исследованию трансфера технологий посвящено множество публикаций , рассматривающих методы и подходы повышения его эффективности . Причиной этого интереса определяется общемировой низкий уровень показателей перехода от результатов НИОКР к производству – менее 30% ( по данным OECD, [4]). Как уже было отмечено , традиционным показателем результативности трансфера является численность внедренных патентов , новых технологий ( табл . 3), а показателем эффективности принимается процент ( доля ) внедренных объектов интеллектуальной собственности от общего числа выданных патентов и свидетельств на изобретения , полезные модели и промышленные образцы .

Таблица 3 – Показатели результативности («выдано») сферы НИОКР и трансфера - «внедрено».

Компиляция по данным Роспатента на 2011 год

|

Параметры |

Период |

||||

|

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

Выдано патентов и свидетельств на изобретения, полезные модели и промышленные образцы |

33923 |

33101 |

35542 |

36805 |

42138 |

|

Внедренных патентов и свидетельств на изобретения, полезных моделей и промышленных образцов |

7875 |

8067 |

12526 |

13761 |

15721 |

|

Процент внедренных патентов и свидетельств на изобретения, полезных моделей и промышленных образцов от числа выданных охранных свидетельств |

24% |

38% |

39% |

39% |

37% |

Национальная система трансфера (37% внедренных патентов в 2008 году) может быть отмечена как эффективная. Природа ее эффективности-структурирование взаимоотношений научно- исследовательских организаций и производства еще в социалистическом периоде. Заложенная в СССР система вертикальных взаимосвязей между наукой и производством сохраняется как в силу инерции мышления, так и в силу экономической целесообразности интеграционных механизмов науки – образования -производства. Необходимо отметить , что принятые правительственные решения в области формирования территориально-промышленных кластеров, создания научно-исследовательских университетов и другие организационно-экономические решения, безусловно, усиливают результативность процессов трансфера.

И ключевой этап – производство . Фактически на данном этапе оценивается , как субъекты предпринимательства внедряют нововведения в операционный , производственный цикл , фактически выпускают продукцию с новыми или улучшенными свойствами ( продуктовые инновации ) или более низкой себестоимостью ( процессные инновации ). Данный этап является финальным по отношению к инновационному процессу , а потому его показатели результативности и эффективности характеризуют всю сферу нововведений . И если результативность инновационной сферы нами уже обозначена как низкая ( собственно - проблема анализа ) в силу не соответствия объемам инвестиций в технологические инновации ( рис . 1), то эффективность требует обсуждения . Анализ построен на оценке ключевой характеристики эффективности - доля инновационной продукции в товарообороте отраслей (dQI) ( табл . 4). Анализ данных позволяет сделать вывод ни только о низком уровне инновационности российской экономики (4,6% в 2009 году , США -36%, Япония – 30%), но и отчетливо проявляемой тенденции снижения доли новой продукции в товарообороте . По данным горизонтального анализа виден средний темп падения доли нововведений в промышленности - 7%. Стагнация доли новой продукции в товарообороте или его падение по многим отраслям позволяет сделать вывод о низкой эффективности инновационного менеджмента предприятий . Наблюдается отсутствие инновационного развития предприятий , которое в наиболее общем понимании как раз и отражается непрерывным совершенствова нием новационной составляющей предпринима тельства , ростом доли новой продукции в товарообороте .

Таблица 4 – Доля инновационной продукции в товарообороте отраслей (dQI), %. (по данным Федеральной службы государственной статистики, 2010, [2)

|

Виды деятельности (ОКВЭД) |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

Всего |

4,7 |

4,6 |

5 |

4,6 |

|

Раздел С Добыча полезных ископаемых |

2,8 |

3 |

3 |

2,7 |

|

Динамика, % |

- |

7 |

0 |

-11 |

|

Раздел D Обрабатывающие производства |

7,5 |

7,1 |

6,6 |

6,1 |

|

Динамика, % |

- |

-6 |

-8 |

-8 |

То есть, научно-исследовательские результаты, обладая конкурентоспособной новизной (результаты НИОКР), в условиях эффективного трансфера не превращаются в рыночные новшества - не происходит процесс трансформации знания в востребованные товары. Неэффективность этапа производства, выраженная низким уровнем новизны выпускаемой продукции, является ключевым показателем национальной инновационной сферы.

Общая позитивность валовых (результативных) показателей на всех этапах процесса свидетельствует о высоком научно-техническом и экономическом потенциале национальной инновационной сферы. А низкая эффективность обнаруживается в неструктурированности, отраслевом дисбалансе затрат на НИОКР и недостаточном уровне инновационного менеджмента предприятия – способности превращать результаты НИОКР в нововведения. Существующую научную проблематику совершенствования национальной сферы нововведений авторы видят в плоскости вопросов повышения уровня новизны валовой продукции, эффективности инновационных механизмов и системы менеджмента предприятий. Реальность современной практики предпринимательства – «перманентность и монотонность превращения новых знаний в новшества, непрерывность инновационного развития предприятий» [5]. Совершенствование научных представлений, методов управления инновационным развитием предпринимательства создаст

УДК 338.45:63

необходимые предпосылки повышения эффективности национальной системы нововведений , позволит реализовать долгосрочные установки на модернизацию российской экономики , заложенные в обсуждаемой стратегии .

ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНТИКРИЗИСНОГО МЕХАНИЗМА В АПК

В статье рассказывается о необходимости исследования и воплощении стратегии экономического развития региона , которая способствовала бы преодолению депрессивного состояния агропромышленных регионов , возрож дению малых городов и российских сел , ускорению восстановления утраченной ж изненной среды в сельской местности , развитию местной производственной и социальной инфраструктуры , освоению заброшенных сельско хозяйственных и иных земельных угодий . Определение подходов к построению и развитию государственного и хозяйственного управления сельским хозяйством , а такж е местного самоуправления на сельских территориях с учетом кризисных ситуаций является одной из наиболее важ ных и слож ных задач .

При сильных внешних и внутренних диспропорциях , присущих сельскому хозяйству , когда либерализация цен имела разрушительные последствия для экономической реконструкции отрасли , требовался действенный экономический антикризисный механизм , который смог бы преодолеть все негативные последствия в структуре управления АПК .

Одним из направлений современной аграрной политики является предоставление равных прав и возможностей для развития различных форм хозяйствования и собственности . Приоритет использования той или иной формы хозяйствования должен определяться самими коллективами и

The article discusses the need for research and implementing strategies for economic development in the region, which would help to overcome depression agro-regions, the revival of small towns and Russian villages, the recovery of the lost living environment in rural areas, development of local industrial and social infrastructure, development of abandoned agricultural and other land. Accordingly, the definition of approaches to the construction and development of state and economic management of agriculture and local government in rural areas in view of crisis is one of the most important and difficult tasks.

отдельными лицами , исходя из реальных экономических и социальных результатов производственной деятельности . Организационно правовая форма определяет отношения собственности и связанные с ними системы распределительных отношений ( необходимого и прибавочного продукта ), степень ответственности по обязательствам организации и по личным обязательствам каждого участника , т . е . отношения управления .

Рассматривая вопросы антикризисного управления сельским хозяйством , необходимо всегда иметь в виду те естественные специфические особенности аграрного производства , которые ставят его в особое положение среди других отраслей . Если

Список литературы Ситуационная оценка направлений реализации национального инновационного потенциала

- Инновационная Россия -2020. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Минэкономразвития России -Москва, 2011

- Статистический бюллетень -2010 год. Российская Федерация. Федеральная служба государственной статистики -М., 2011

- Титов, А.Б. Организационные методы управления нововведениями/А.Б. Титов -СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. -C. 31

- OECD Science, Technology and Industry Outlook. -OECD, 2010

- Siguaw, J.A. Innovation orientation: development of innovation theory/J.A. Siguaw, P.M. Simpson, C.A. Enz -Journal of Marketing, 2001

- Terwiesch, С. The Process View of Innovation/С. Terwiesch, К. Ulrich -Harvard Business Press, 2009