Ситуационная задача как средство формирования учебно-познавательной компетенции при изучении дисциплин естественнонаучного цикла

Автор: Широбакина Е.А.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Вопросы профессионального образования в сфере физической культуры и спорта

Статья в выпуске: 3 (9), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы профессиональной мобильности выпускников вузов, учебно-познавательная компетенция и учебно-познавательная деятельность студентов. Описаны понятие, основные компоненты и уровни сформированности учебно-познавательной компетенции. Проанализированы типовая структура и основные функции ситуационных задач. Рассмотрены вопросы использования ситуационных задач при преподавании дисциплин, не имеющих непосредственного отношения к профессиональной деятельности студента и выпускника вуза.

Профессиональная мобильность, компетенция, учебно-познавательная компетенция, учебно-познавательная деятельность, ситуационная задача

Короткий адрес: https://sciup.org/140125549

IDR: 140125549

Текст научной статьи Ситуационная задача как средство формирования учебно-познавательной компетенции при изучении дисциплин естественнонаучного цикла

«Образование есть то, что остается, когда все выученное уже забыто» (М.Лауэ).

В условиях формирования информационного общества и быстрых изменений информационных технологий основным компонентом структуры высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов является профессиональная мобильность. Выдвигаются новые требования к выпускникам учебных заведений: способность и готовность специалиста быстро и успешно овладевать новыми технологиями, приобретать недостающие знания и умения, применять их на практике в нестандартной ситуации, создавать требуемый способ действия, обеспечивать эффективность профессиональной деятельности. Поэтому система высшего профессионального образования нового поколения, в настоящее время, ориентирована на формирование компетенций.

Существуют различные трактовки понятия компетенция и учебнопознавательная компетенция. В рамках данного исследования остановимся на следующих определениях.

«Компетенция» - это готовность использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также способы и опыт деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач [2];

«Учебно-познавательная компетенция» - это совокупность компетенций обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элемент логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами, в которые входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности, а также овладение креативными навыками продуктивной деятельности (приобретение знаний непосредственно из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем) [4].

Другими словами, компетенция определяется как опыт, и проявляется в готовности (мотивации и личностных качествах) выпускника использовать полученные знания, умения и навыки в своей профессиональной деятельности. Учебнопознавательные компетенции направлены на вырабатывание наиболее универсальных способов работы с информацией и являются неотъемлемой составляющей процесса формирования конкурентоспособных специалистов, поскольку обеспечивают профессиональную мобильность выпускников вузов.

Учебно-познавательная компетенция содержит три основных компонента (рис. 1). Формирование учебно-познавательной компетенции осуществляется через учебнопознавательную деятельность студентов. Несформированность навыков учебнопознавательной деятельности ведет к снижению эффективности обучения. Уровни сформированности учебно-познавательной компетенции сформулируем позднее на основе выполнения учебно-познавательной деятельности при решении ситуационной задачи.

( Основные компоненты учебно-познавательной компетенции

|

— |

Когнитивный |

|

|

||

|

— |

Деятельностный ^> |

|

|

||

|

— |

Целостный |

|

Рис. 1. Основные компоненты учебно-познавательной компетенции

Проблема активизации учебно-познавательной деятельности через обучении относится к числу актуальных. Связана она с поиском и необходимостью разработки технологий активного обучения, которые бы позволили обеспечить активную познавательную позицию студентов, побуждали к активной мыслительной и практической деятельности при усвоении учебного материала. К таким методам в полной мере относятся ситуационные задачи.

Ситуационная задача – методический прием, включающий совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью формирования компонентов содержания профессионального образования. Назначение ситуационной задачи при изучении дисциплин ЕНЦ может иметь два основных направления: учебная – основная цель которой обучение, и научно-исследовательская – направленная на осуществление исследовательской деятельности. Учебное назначение таких ситуационных задач, как правило, сводятся к закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в определенной ситуации. Главной целью ситуационной задачи является формирование способности к оптимальной деятельности, она отражает типичные ситуации, которые возникают наиболее часто и с которыми придется столкнуться выпускнику в процессе своей профессиональной деятельности.

Высокий потенциал ситуационных задач как средства формирования компетенций определяется тем, что их условие представлено в виде событий или обстоятельств, имитирующих деятельность в профессиональной сфере. Цель решения ситуационных задач состоит в усвоении знаний и приобретении профессиональных умений на основе деятельности в условиях, приближенных к реальной профессиональной деятельности. В настоящее время в учебно-методической литературе неполно рассмотрены вопросы использования таких задач при преподавании дисциплин, не имеющих непосредственного отношения к профессиональной деятельности студента и выпускника вуза.

При подготовке бакалавров основные усилия в процессе обучения дисциплинам естественнонаучного цикла направлены, в первую очередь, на формирование общекультурных компетенций, которые получают свое развитие при изучении определенной дисциплины.

Специфика ситуационных задач заключается в их практико-ориентированном характере, направленном на развитие и формирование профессиональных компетенций, т.е. совокупности профессиональных знаний, умений и навыков, а также способов выполнения профессиональной деятельности. Поэтому главный вопрос заключается в том, как и каким образом, учитывая профессиональную направленность ситуационных задач, можно использовать их при изучении цикла естественнонаучных дисциплин.

К таким предметам относятся дисциплины естественнонаучного цикла: информатика, математика, статистика, информационные технологии. Освоение каждой из этих дисциплин направлено на формирование навыков научного исследования и тем самым вносит лепту в профессиональное становление выпускника. Информатика – процессы поиска, способы переработки информации, построение информационных моделей; математика – методы решения задач оптимизации; статистика – обработка данных спортивных измерений; информационные технологии – методы и средства представления информации в удобном для восприятия виде, использование моделей в профессиональной деятельности.

Базовыми источниками используемыми для создания ситуационных задач по дисциплинам естественнонаучного цикла являются: научная и учебная литература, оперативная информация из СМИ, статистические материалы, научные публикации и ресурсы интернета посвященные спортивной тематике.

Ситуационные задачи, как правило имеют одинаковую типовую структуру и определенный перечень критериев для подбора материала (рис. 2).

Типовая структура ситуационной задачи

|

Название _______^> |

Отражает содержание сформулированной задачи |

|

|

Ситуация |

Проблема из реальной жизни, привлекающая внимание, вызывающая интерес и понятная студенту |

|

|

Познавательный \ вопрос ? |

Личностно-значимый современный и актуальный вопрос |

|

|

Исходная \ информация у |

|

|

|

Задания ^> |

Вопросы для работы с задачей |

Рис. 2. Типовая структура ситуационной задачи

Краткая характеристика основных функций ситуационных задач представлена на рисунке 3.

Основные функции ситуационной задачи

|

Организация \ познавательной \ деятельности / |

Отражает содержание сформулированной задачи |

|

Организация СРС ^> |

Дает возможность самостоятельно приобретать недостающие знания по изучаемым предметам |

|

Диагностическая |

Позволяет оценивать результаты работы студентов, с целью определения сформированности компетенции |

|

Корректирующая |

Позволяет построить динамику формирования компетенции и при необходимости вносить коррективы |

Рис. 3. Основные функции ситуационной задачи

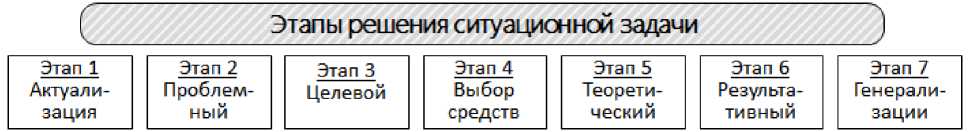

Процесс решения ситуационных задач, как правило, разбивают на несколько последовательных этапов: целевой, актуализации, проблемный, выбора средств, теоретический, результативный, генерализации (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Этапы решения ситуационной задачи

( Учебно-познавательная деятельность при решении ситуационных задам

|

— |

Актуализация ^> |

Определить в чем заключается затруднение |

|

|

Проблемный ^ |

Сформулировать познавательную проблему |

||

|

Целевой |

Определить цели, направленные на разрешение проблемной ситуации |

||

|

Выбор средств \> |

Найти ресурсы и источники информации, необходимые для выполнения намеченных целей |

||

|

Теоретический |

Выполнить поиск информации, необходимой для достижения поставленных ранее целей |

||

|

Результативный ^> |

Оценить предполагаемый и полученный результат решения проблемной ситуации |

||

|

Генерализации ^ |

Сформулировать ход познавательной про» |

и оценить правильность решения злемы |

|

Рис. 5. Учебно-познавательная деятельность

На основе осуществления студентами учебно-познавательной деятельности при решении ситуационных задач определим уровни сформированности учебнопознавательной компетенции.

|

---( Уровни сформированности учебно-познавательной компетенции 1 |

||

|

Репродуктивный /> Продуктивный ^> |

|

|

|

||

|

— |

Творческий \ (креативный) 2 |

|

Рис. 6. Уровни сформированности учебно-познавательной компетенции

Ситуационные задачи по дисциплинам ЕНЦ должны быть ориентированы, в первую очередь, на формирование наиболее универсальных способов работы с информацией. В задачи необходимо включать задания, направленные на развитие исследовательских навыков: подбор, обработка и представление информации, полученной из различных источников; обобщение информации, ее систематизация и представление с использованием схемоязыка; оформление результатов исследования в форме отчета, схем, таблиц и др. Задания в ситуационных задачах необходимо составлять разного уровня сложности (от ознакомления до оценки), что позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов и определять уровень сформированности учебнопознавательной компетенции.

Выводы

-

1. Основным условием конкурентоспособности специалистов является их профессиональная мобильность.

-

2. Учебно-познавательные компетенции направлены на вырабатывание наиболее универсальных способов работы с информацией и способствуют формированию профессиональной мобильность выпускников вузов.

-

3. Формирование учебно-познавательной компетенции осуществляется через учебно-познавательную деятельность студентов.

-

4. Активизация учебно-познавательной деятельности связана с технологий активного обучения, к таким методам относятся ситуационные задачи.

-

5. Ситуационные задачи по дисциплинам ЕНЦ должны быть ориентированы, в первую очередь, на формирование наиболее универсальных способов работы с информацией.

Список литературы Ситуационная задача как средство формирования учебно-познавательной компетенции при изучении дисциплин естественнонаучного цикла

- Атлягузова Е.И. Формирование базовых компетенций студентов технического профиля: aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук/Е.И. Атлягузова. -Тольятти, 2011. -23 с.

- Еремина И.И., Садыкова А.Г. Методология оценки уровня сформированности информационно-коммуникационной компетентности будущих ИТ-профессионалов//Фундаментальные исследования. -2013. -№ 10 (часть 10). -стр. 2258-2264.

- Маткаримова Д. Ш. Технология конструирования ситуационных задач в содержании практического обучения/Д. Ш. Маткаримова//Молодой ученый. -2012. -№4. -С. 434-437.

- Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты/Интернет-журнал «Эйдос». -2002 -23 апреля.