Ситуационное управление при формировании профессионально-психологических компетенций с использованием программно-аппаратного комплекса «Эгоскоп»

Автор: Бричеева Н.Н., Григорьева Н.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 6-2 (19), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются принципы ситуационного управления, основывающиеся на пиктополиграфического подходе. Предлагаемая модель учитывает особенности программно-аппаратных средств пиктополиграфического класса и заложенные в них методики проведения экспериментов при формировании профессионально-психологических навыков. В основу предлагаемой методики положены результаты исследований при формировании профессионально-психологических навыков магистрантов по направлению «Менеджмент». Особое внимание уделено проблеме формирования соответствующей лексики языка ситуационного управления.

Пиктополиграфический подход, тренинговая ситуация, ситуационное управление, словарь понятий, словарь отношений

Короткий адрес: https://sciup.org/140115014

IDR: 140115014

Текст научной статьи Ситуационное управление при формировании профессионально-психологических компетенций с использованием программно-аппаратного комплекса «Эгоскоп»

Возможности программно-аппаратного комплекса «Эгоскоп» позволяют целенаправленно формировать профессиональнопсихологические компетенции будущего специалиста с учетом формализованной процедуры количественной оценки результатов тестирования разными методиками60. Следует отметить, что автоматизация управления формированием профессионально-психологических компетенций не предусмотрена, и имеется необходимость в его формализации. Учитывая вышесказанное, рассмотрим, согласно работе

-

60 Объективный психологический анализ и тестирование «Эгоскоп. Методические рекомендации, Таганрог: НПКФ «Медиком МТД», 2007. – 77 с.

Поспелова61, постановку задачи управления тренинговой ситуацией.

Определение 1. Будем называть текущей тренинговой ситуацией при

Q формировании профессионально-психологических качеств специалиста j (j – отличительный номер ситуации) совокупность всех сведений о структуре его профессионально-психологических компетенций и их оценке в данный момент времени.

S

Определение 2. Будем называть полной ситуацией i (i – отличительный номер ситуации) совокупность, состоящую из текущей ситуации, знаний о состоянии профессионально-психологических компетенций в данный момент и знаний о технологии управления.

Пусть в распоряжении системы управления имеется n различных способов воздействия на состояние профессионально-психологических компетенций одношаговых решений Uk (k – отличительный номер воздействия).

Тогда элементарный акт управления можно представить в соответствии с логико-трансформационными правилами (ЛТП) или корреляционными правилами в следующем виде: Si:Qj⇒Ql

U k

Если при формировании профессионально-психологических

Q компетенций сложилась ситуация j и состояние системы управления и

SU текущая схема управления i допускают использование воздействия k , то оно применяется и текущая ситуация Q j превращается в новую ситуацию Ql

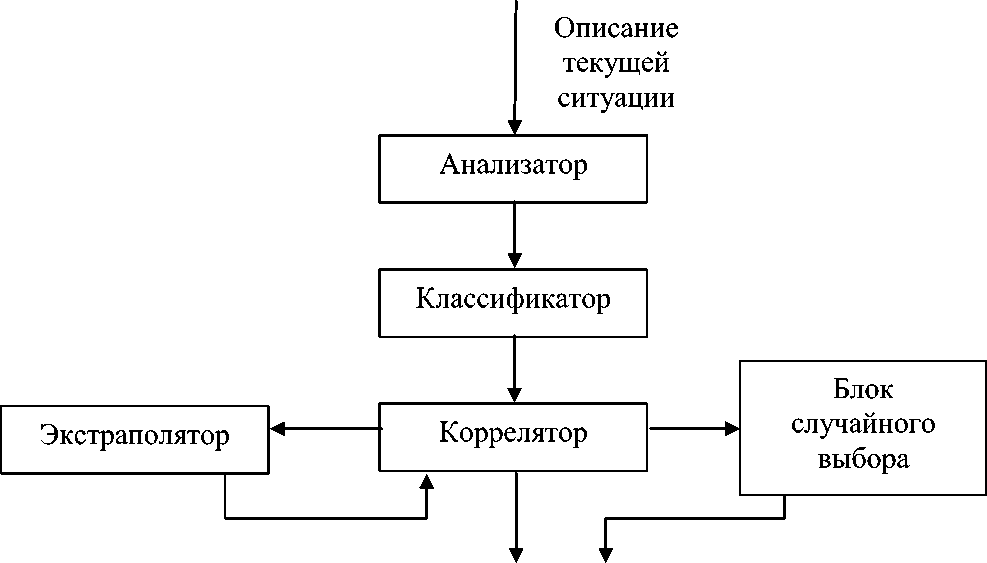

В силу конечности числа воздействий Uk все множество возможных полных ситуаций распадается на n классов, каждому из которых соответствует свое Uk . Для выполнения процедуры классификации нужны также специальные процедуры экстраполяции последствий принятия того или иного решения. Если указанные процедуры можно построить, то общая схема решения задачи ситуационного управления имеет вид как на рис.1.

Описание текущей ситуации профессионально-психологических компетенций подается на вход Анализатора , оценивающего сообщение и определяющего необходимость вмешательства системы управления в процесс, протекающий в объекте управления. При необходимости вмешательства описание текущей ситуации поступает в Классификатор .

Используя информацию, хранящуюся в нем, Классификатор относит текущую ситуацию к одному или нескольким классам, которым соответствуют одношаговые решения. Эта информация передается в Коррелятор, в котором хранятся все ЛТП. Коррелятор определяет то ЛТП,

-

61 Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. – М.:Наука, 1986.-288 с.

которое должно быть использовано. Если такое правило единственное, то оно выдается для исполнения» Если же таких правил несколько, то выбор лучшего из них производится после обработки предварительных решении в Экстраполяторе, после чего Коррелятор выдает решение о воздействии на объект. Если Коррелятор иди Классификатор не могут принять решения по поступившему описанию текущей ситуации, то срабатывает Блок случайного выбора и выбирается одно из воздействий, оказывающих не слишком большое влияние на формирование профессионально-психологических компетенций, или же система отказывается от какого-либо воздействия на объект.

Воздействие на объект

Рис. 1. Общая схема решения задачи управления

Это говорит о том, что система управления не располагает необходимой информацией о своем поведении в данной ситуации.

При работе с «Эгоксокопом» возникает проблема формирования лексики языка ситуационного управления (ЯСУ). Прежде всего, это касается создания лексики трех основных для ЯСУ словарей:

-

• словаря понятий ;

-

• словаря отношений ;

-

• словаря действий (операций).

Словари понятий и действий целиком определяются семантикой проблемной области.

Эгоскопия использует не только целый ряд общепринятых психофизиологических и статистических понятий, но и оригинальные термины, введенные и используемые авторами данной методики.

Так состояние испытуемого при выполнения тестовых заданий характеризуется по разным модальностям , которым соответствуют сигналы по трем векторам (табл. 1):

Таблица 1

Типология интермодальных сочетаний

|

№ МЗ |

МЗ (=/>) |

№ МД |

МД (достоверно */нет) |

№ МП |

МП (+/-) |

|

1 |

XYZ |

1 |

X*Y*Z* |

1 |

+++ |

|

2 |

X>Y>Z |

2 |

X*YZ* |

2 |

++- |

|

3 |

X>Z>Y |

3 |

X*Y*Z |

3 |

+-+ |

|

4 |

Y>X>Z |

4 |

X*YZ |

4 |

+-- |

|

5 |

Y>Z>X |

5 |

XY*Z* |

5 |

-++ |

|

6 |

Z>X>Y |

6 |

XYZ* |

6 |

-+- |

|

7 |

Z>Y>X |

7 |

XY*Z |

7 |

--+ |

|

8 |

XY>Z |

8 |

XYZ |

8 |

— |

|

9 |

X>YZ |

||||

|

10 |

XZ>Y |

||||

|

11 |

Y>XZ |

||||

|

12 |

YZ>X |

||||

|

13 |

Z>XY |

||||

-

1) вектор X отражает изменения в центральной нервной системе (ЦНС) и строится на основе сигналов ЭЭГ;

-

2) вектор Y отражает изменения в вегетативной нервной системе (ВНС) и строится при синхронной регистрации сигналов, таких как кожногальваническая реакция (КГР), фотоплетизмограмма (ФПГ),

электрокардиограмма (ЭКГ) и другие;

-

3) вектор Z отражает особенности психомоторных реакций и строится с учетом характеристик пиктополиграфической деятельности при работе с планшетом, таких как паузы перед началом выполнения задания, средняя скорость перемещения пера, средняя степень давления пера.

При анализе результатов эгоскопии используют три критерия оценки сочетаний модальностей XYZ:

-

1) модальная значимость (МЗ) - размерность относительно среднего значения по тесту;

-

2) модальная достоверность (МД) - внутренняя согласованность или рассогласованность применительно к нормальному распределению по t одновыборочному кр;

-

3) модальная полярность (МП) - знак (+/-).

Использование указанных критериев позволяет получить интермодальные типы эголокуса (ИТЭЛ), а примеры статистических кодов двух из 832 вариантов в таблице 2.

Таблица 2

Интермодальные типы эголокусов

|

№ |

Код |

№ МЗ |

МЗ |

№ МД |

МД |

№ МП |

МП |

Имя эголокуса |

|

1 |

1.1.1 |

1 |

XYZ |

1 |

X*Y*Z* |

1 |

+++ |

|

|

832 |

13.8.8 |

13 |

Z>XY |

8 |

XYZ |

8 |

— |

Интерпретация результатов основывается на модальной вариативности - инвариантности . Под модальными инвариантами понимают порядок распределения модальностей XYZ в эголокусе по степени достоверности различий относительно среднего значения каждой модальности в тесте без учета остальных характеристик.

В таблице 3 приведена классификация уровней эголокусов и квазилокусов с учетом внутренней согласованности/рассогласованности на основе достоверных/недостоверных различий.

Таблица 3

Уровни интермодальной согласованности

|

Имя локуса |

Уровень локуса |

Значимость модальности* |

Символ уровня |

№ уровня |

Логика интерпретации |

|

ч |

1 (80100%) |

(X*Y*Z*)* |

1* |

1эл |

Согласованная модель свойства с высокой степенью повторения (80-100%) |

|

(X*Y*Z*) |

1 |

2эл |

|||

|

2 (7080%) |

(XY*Z*)* |

2X |

3эл |

Двумодально (XY, YZ, XZ) интегрально согласованная модель свойства с средневысокой степенью повторения (70-80%) |

|

|

(X*YZ*)* |

2Y |

4эл |

|||

|

(X*Y*Z)* |

2Z |

5эл |

|||

|

>> ч ГП й И |

3 (5070%) |

(XYZ*)* |

3XY |

6эл |

Двумодально (XY, YZ, XZ) рассогласованная, но интегрально согласованная модель свойства со средней степенью повторения (50-70%) |

|

(X*YZ)* |

3YZ |

7эл |

|||

|

(XY*Z)* |

3XZ |

8эл |

|||

|

4 (3050%) |

XY*Z* |

4X |

9эл |

Двумодально (XY, YZ, XZ) согласованная, но интегрально рассогласованная модель свойства со средней степенью повторения (30-50%) |

|

|

X*YZ* |

4Y |

10эл |

|||

|

X*Y*Z |

4Z |

11эл |

|||

|

5 (2030%) |

XYZ* |

5XY |

12эл |

Двумодально (XY, YZ, XZ) и интегрально рассогласованная модель свойства со средненизкой степенью повторения (20-30%) |

|

|

X*YZ |

5YZ |

13эл |

|||

|

XY*Z |

5XZ |

14эл |

|||

|

6 (020%) |

XYZ |

6XYZ |

15эл |

Рассогласованная модель свойства со низкой степенью повторения (0-20%) |

По достоверно полученным результатам возможна классификация испытуемых по типу личности на основе 6 основных системных вариантов интермодальных отношений внутри эго-локуса при решении тестовых задач (таблица 4).

Таблица 4

Типология логических стратегий

|

№ |

Системный вариант эголокуса |

1-е место (наименьшие различия в диаде) |

1-е место (наименьшие различия в диаде) |

1-е место (наименьшие различия в диаде) |

Интрепретация |

|

1 |

I |

«чувствую-делаю» |

«чувствую-думаю» |

«думаю-делаю» |

Интуитивист интровертированный |

|

2 |

I |

«чувствую-делаю» |

«думаю-делаю» |

«чувствую-думаю» |

Интуитивист экстравертированный |

|

3 |

II |

«чувствую-думаю» |

«чувствую-делаю» |

«думаю-делаю» |

Триллематик интуитвный |

|

4 |

II |

«чувствую-думаю» |

«думаю-делаю» |

«чувствую-делаю» |

Триллематик логический |

|

5 |

III |

«думаю-делаю» |

«чувствую-делаю» |

«чувствую-думаю» |

Логик экстравертированный |

|

6 |

III |

«думаю-делаю» |

«чувствую-думаю» |

«чувствую-делаю» |

Логик интровертированный |

С системных позиций эгоскопия рассматривает три варианта отношений XY, XZ, YZ , которые разделяются на 3 иерархических уровня (I,II,III) много-многозначных интермодальных зависимостей по величине различий между ними от min до max. Отношение XY соответствует конструкту «чувствую-делаю», отношение XZ соответствует конструкту «думаю-делаю», отношение YZ соответствует конструкту «чувствую-думаю». В филогенетической модели эволюции живой материи на уровнях I – YZ, II-XY, III-XZ.

Синтаксис ЯСУ можно задать формальным образом, но для данной предметной области в этом нет необходимости. В словаре отношений представлены отношения различных групп, представленных не только с помощью лексики языка, но и с помощью грамматических связей, выражаемых средствами языка. К основным группам отношений языка ситуационного управления при формировании профессиональнопсихологических компетенций специалиста отнесем:

-

• отношения классификации, устанавливающие отношения между классами, отношения «класс-подкласс», отношения «элемент-класс»;

-

• признаковые отношения, приписывающие качественные признаки понятиям и представляющие собой последовательную композицию двух отношений: «иметь признаком» и «иметь значение признака»;

-

• количественные отношения, сводимые к композиции отношений «иметь меру» и «иметь значение меры»;

-

• отношения сравнения по признаковым или количественным

отношениям;

-

• временные отношения типа «быть одновременно», «быть

раньше», «совпадать по началу», «пересекаться по времени» и др.;

-

• казуальные отношения для отражения причинно-следственных

связей, а также связей отражающих цель, мотивацию, предпочтения при принятии решений и действиях;

-

• инструментальные отношения, отражающие прагматический

аспект деятельности, типа «служить для» и «быть средством для»;

-

• порядковые отношения, выражаемые словами «очередной»,

«следующий», «ближайший».

На основании многомерного анализа синхронно регистрируемой информации по физиологическим параметрам и параметрам пиктографической деятельности эксперту предоставляются результаты обработки в виде профилей смысло-эмоциональной значимости (цифровые значения и графическое изображения профиля с возможностью двухуровневой сортировки по выбранным полям) и трехмерного представления «облака» интегральных нормированных показателей (ИНП).

Отношения классификации предполагают формирование классификационных группировок с учетом:

-

• профилей смысло-эмоциональной значимости;

-

• типологий логический стратегий;

-

• типологий интермодальных сочетаний.

При этом учитываются результаты проведенного тестирования на основе тестов по профессиональным предпочтениям и мотивации.

Признаковые отношения определяют помимо описанных выше качественных классификационных признаков количественные оценки соответствующих признаков:

-

• средние значения X_M, Y_M, X_M, XYZ_M;

-

• соотношение модальных компонент Qx, Qy, Qz, СМК и другие.

Количественные отношения и отношения сравнения определяются статистическими и логическими обоснованиями методики Эгоскопии и шкалами:

-

• интервалов;

-

• наименований;

-

• порядка и отношений;

-

• шкальных преобразований.

Временные отношения представлены наиболее широко, в частности вектор Z характеризуется параметрами пиктополиграфической деятельности при выполнении различных заданий сценария теста:

-

• латентный период начала пиктополиграфического выполнения

задания – пауза между визуализацией испытуемым инструкций или конкретного задания и первым прикосновением к планшету при выполнении задания;

-

• латентный период перехода на следующую задачу при

выполнении предыдущей;

-

• средние скорости перемещения и давления пера на плашете при

выполнении конкретного задания и другие.

Казуальные отношения являются наиболее важными при семиотическом моделировании и полностью определяются логико- S i :Q j ⇒ Q l трансформационными правилами (ЛТП): Uk .

Инструментальные отношения отражают прагматический аспект проводимого эксперимента, и определяют назначение различных тестовых методик для получения объективной информации о структуре профессионально-психологические компетенций будущего специалиста с учетом его личностных особенностей и предпочтений.

Порядковые отношения отражают порядок тестовых вопросов в сценариях тестов, порядок тестов при тестировании и т.д.

Список литературы Ситуационное управление при формировании профессионально-психологических компетенций с использованием программно-аппаратного комплекса «Эгоскоп»

- Объективный психологический анализ и тестирование «Эгоскоп. Методические рекомендации, Таганрог: НПКФ «Медиком МТД», 2007. -77 с.

- Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. -М.:Наука, 1986.-288 с