Скаффолд-технологии в лечении атрофического ложного сустава ключицы

Автор: Давыдов Д.В., Аль-ханих М.А., Брижань Л.К., Грицюк А.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение лечения атрофического ложного сустава ключицы, который возник после первичного хирургического лечения -остеосинтеза пластиной с недостаточной жёсткостью. После удаления металлоконструкции ложный сустав прогрессировал. Выполнена адекватная фиксация и костная пластика, однако раннее удаление пластины без учета местных факторов сращения, привело к рецидиву ложного сустава, с резким снижением регенераторных возможностей ключицы. Данная клиническая ситуация была успешно решена повторным остеосинтезом пластиной и костной пластикой с применением скаффолд-технологии. Биополимерный микрогетерогенный коллагенсодержащий гель (БМКГ) позволил восстановить регенераторные свойства костной ткани и добиться сращения атрофического ложного сустава ключицы, адекватно восстановить функцию верхней конечности. Проведенный анализ клинического случая показал важность правильной оценки клинических проявлений нарушения регенераторных функций кости и позволил проиллюстрировать возможности технологий тканевой инженерии в ортопедической хирургической практике.

Скаффолд, атрофический ложный сустав, ложный сустав ключицы

Короткий адрес: https://sciup.org/140261819

IDR: 140261819 | DOI: 10.25881/20728255_2021_16_3_121

Текст научной статьи Скаффолд-технологии в лечении атрофического ложного сустава ключицы

Актуальность

Переломы ключицы достаточно распространенная травма, лечение которой, как правило, не вызывает трудностей и в большом проценте случае не требует хирургического лечения, однако не сращения и ложные суставы ключицы могут вызывать значительные проблемы. Поэтому анализ причин образования ложных суставов является актуальным.

Возникновение атрофических ложных суставов связано со снижением процессов репаративной регенерации костной ткани, восстановить которую возможно путем костной пластики [1] или другими хирургическими технологиями [2; 3].

Общеизвестно, что при свободной неваскуляризированной костной аутопластике большая часть клеток погибает и губчатый трансплантат резорбируется. Сегодня появились материалы нового поколения на основе биорезорбируемых полимеров (биополимеров) с набором уникальных качеств, позволяющих осуществлять целенаправленную мобилизацию собственных ресурсов тканей на восстановление [4]. Технологии тканевой инженерии позволяют получить биополимерные микрогетерогенные коллагенсодержащие гели (БМКГ) с высокими регенераторными свойствами [5]. Внедрение композиции биополимерного ми-крогетерогенного коллагенсодержащего геля в клиническую практику обосновано как возникновением необходимости в имплантате именно с такими характеристиками и свойствами, так и появлением новых технологий в тканевой инженерии и реконструктивной медицине [5; 6].

Таким образом, данное клиническое наблюдение интересно анализом причины возникновения ложного сустава ключицы и иллюстрацией возможности применения новой тканевой биоинженерной технологии в хирургическую практику.

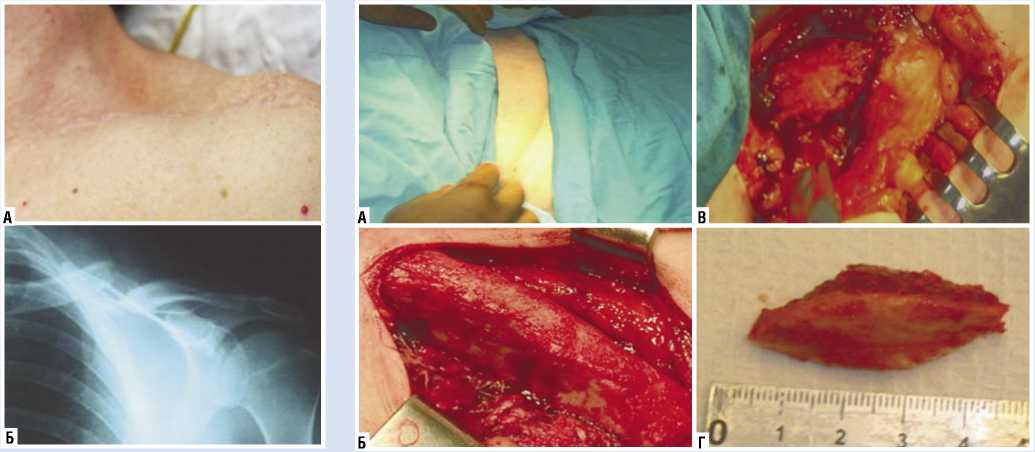

Пациентка К., 47 лет получила бытовую травму, закрытый перелом левой ключицы в средней трети со смещением отломков. По месту жительства выполнен остеосинтез пластиной, через 12 месяцев пластина удалена (Рис. 1).

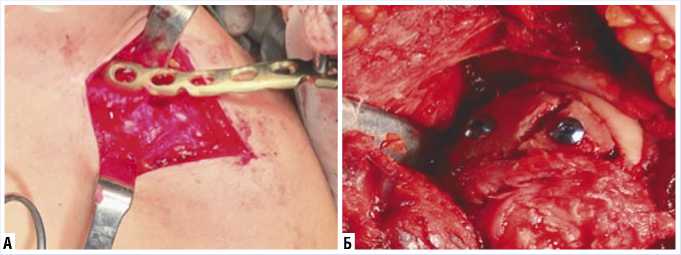

Через месяц после удаления пластины появились боли в области левой ключицы и деформация, травмы отрицает. При обследовании выявлен ложный сустав левой ключицы в средней трети (Рис. 2). Выполнена декортикация отломков, костная пластика ключицы свободным кортикально-губчатым трансплантатом из гребня подвздошной кости и остеосинтез пластиной с угловой стабильностью (Рис. 4–5). Раны зажили, перелом сросся по данным рентгенографии через 12 месяцев (Рис. 6), функция конечности восстановлена (Рис. 7). Несмотря на рекомендации лечащего врача (удаление пластины не ранее 24 месяцев после костной пластики),через 14 меся-

Рис. 1. Рентгенограммы пациентка К. А — перелом ключицы со смещением отломков; Б — остеосинтез пластиной; В — ренгенография после удаления пластины.

Рис. 2. Пациентка К. А — вид послеоперационного рубца и деформация в области ключицы; Б — рентгенограмма левой ключици, атрофический ложный сустав.

Рис. 3. Пациентка К. Интраоперационная катрина: А, Б — выделение крыла подвздошной кости; В — формирование трансплантата; Г — вид кортикально-губчатого трансплантата.

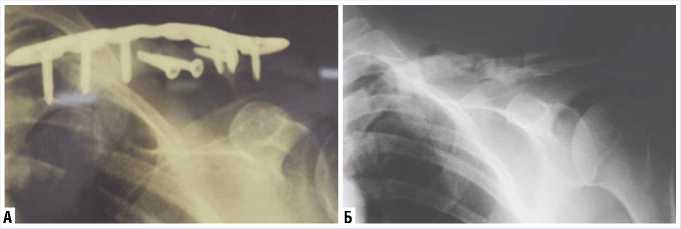

цев по месту жительства пластина удалена (по данным медицинской документации), на контрольных рентгенограммах подтвержден диагноз сращения левой ключицы (рентгенограммы не предоставлены).

Однако, через 2–3 месяца после удаления пластины, появилась подвижность в области левой ключицы, боли отсутствовали, факт травмы пациентка категорически отрицает. При обследовании через 18 месяцев после операции диагностирован атрофический ложный сустав средней трети левой ключицы, выявлено частичное рассасывание трансплантата (Рис. 8). Решено было выполнить остеосинтез и повторную свободную костную пластику левой ключицы с применением биополимерного микрогетерогенного коллагенсодержащего геля, этапы операции представлены на рисунке 9.

Рис. 4. Пациентка К. Интраоперационная катрина: А — этап остеосинтеза, Б — фиксация трансплантата к передней поврехности ключицы (перелом кортикальной пластнки — клинически не значимый).

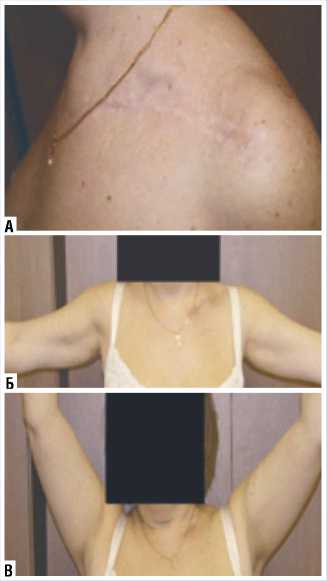

Послеоперационная рана зажила первично, перелом сросся через 24 месяца после операции и пластина удалена (через 36 месяцев )(Рис. 10), функция конечности восстановлена (Рис. 11). Пациентка продолжает амбулаторное наблюдения, в настоящее время срок наблюдения 40 месяцев после удаления пластины, жалоб нет, работает по прежней специальности.

А

А

Б

Рис. 5. Пациентка К. А — вид послеоперационной раны; Б — рентгенограмма левой ключицы.

Б

А

Б

Рис. 6. Пациентка К. А — послеоперационная ретгенограмма обеих ключиц, длина левой восстановлена; Б — рентгенограмма левой ключицы через 12 месяцев после операции, перелом сросся.

В

Г

Рис. 9.

А

Б

Пациентка К. Интраоперационная катрина: А — вид кортикально-губчатого трансплантата из крыла подвздошной кости; Б — этап остеосинтеза ключицы;

Рис. 7. Пациентка К. А, Б — вид пациентки и функция верхних конечностей через 12 месяцев после операции.

В — вид фиксированного 3 винтами трансплантата, Г — сформирован мышечный «карман» в области ключицы и этап введения биополимерного микро-

Рис. 8. Пациентка К. А — вид послеоперационного рубца и деформация области ключицы; Б — рентгенограмма левой ключицы, в области верхушкий дистального отломка ключицы виден трансплантат, который сросся с дистальным отломком, сращение с проксимальным отломком отсутствует.

гетерогенного коллагенсодержащего геляй в область кортикально-губчатого трансплантата.

Обсуждение

Анализируя данное наблюдения лечения перелома ключицы можно обнаружить некоторые закономерности, хирургическое лечение, выполненное неадекватно может стать причиной осложнений и длительного лечения; первое, что хочется обсудить, это то что первичный остеосинтез был выполнен, на наш взгляд, неадекватно, применена реконструктивная пластина в варианте мостовидной фиксации, которая является не-

Рис. 10. Пациентка К. А — рентгенограмма левой ключицы через 24 месяца после пластики с применением БМКГ; Б — рентгенограмма левой ключицы через 36 месяцев после операции (12 месяцев после удаления пластины), ложный сустав сросся, но тень трансплантата видна.

Рис. 11. Пациентка К. А — вид рубцов области левой ключицы; Б, В — вид пациентки и функция верхних конечностей через 12 месяцев после удаления пластины.

стабильной, данных по иммобилизации и реабилитации мы не имеем, поэтому скорее всего ложный сустав образовался по этой причине.

Второе, адекватная операция, стабильная фиксация и костная пластика, выполненные адекватно, создали предпосылки к сращению ложного сустава, но не были учтены факторы повторной операции и вынужденной деваскуляризации костных отломков ключицы, выраженного шунтирования нагрузки на зону сращения, что без сомнений влияет на процесс репаративной регенерации костной ткани в сторону замедления, несмотря на костную пластику. Все это диктует необходимость продления сроков реабилитации, а удаление металлоконструкции должно быть отсрочено не менее, чем в два раза по сравнению с обычным остеосинтезом (12 месяцев), при этом наличие кортикально-губчатого трансплантата и пластины в зоне перелома не всегда дают возможность адекватной оценки костной мозоли, в чем была причина неудачи лечения ложного сустава.

Третье, рецидив ложного сустава связанный с замедленной консолидацией и перестройкой трансплантата, делает проблематичным выбор метода операции. Такие факторы, как стабильный остеосинтез, декортикация отломков, свободная костная пластика, уже были применены ранее и результата не дали. Какие реальные возможности остались для решения данной проблемы? Дис-тракционно-компрессионый остеогенез и васкуляризированная костная пластика при лечении ложных суставов ключицы не удобны для пациента, травматичны и зачастую многоэтапны. Мы отдали предпочтение скаффолд-технологии, которая дала положительный эффект в этом случае, при условии устранения тактических ошибок (раннего удаления металлоконструкции). Нельзя сказать, что мы применили единственно возможный вариант или рекомендовать наш опыт к широкому применению, мы продолжаем исследование и накопление опыта в данном направлении костной пластики с применением технологий тканевой инженерии.

Заключение

Планируя и выполняя первичное хирургическое вмешательство, реабилитационное лечение, нельзя пренебрегать принципами, которые заложены в основу данных методов, стандартный подход к удалению фиксаторов приводят к рецидиву заболевания. Применение скаф-фолд-технологий может помочь в лечении патологии костной ткани, связанной со снижением регенераторного потенциала.

Дополнительная информация. У пациентки получено информированное согласие на проводимое лечение и публикацию, исследование одобренное локальным этическим комитетом ГВКГ им. Н. Н. Бурденко (протоколы № 193 от 29.04.2017 г. и № 219 от 18.09.2019 г.).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Скаффолд-технологии в лечении атрофического ложного сустава ключицы

- Илизаров Г.А., Шевцов В. И. Бескровный компрессионно-дистракционный остеосинтез при лечении ложных суставов плечевой кости // Военно-медицинский журнал. - 1974. - Т.295. - №6. С.27-31.

- Ткаченко С.С., Гайдуков В.М. Компрессионный остеосинтез при лечении ложных суставов костей предплечья // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1991. - №2. - С. 16-20.

- Азизов М.Ж., Абдулхаков Н.Т., Рахимов А.М. Хирургические методы лечения ложных суставов костей предплечья // Врач-аспирант. - 2013. - Т.57. - №2.2. - С.245-249.

- Перова Н. В., Севастьянов В. И. Биополимерный гетерогенный гидрогель Сферо®ГЕЛЬ - инъекционный биодеградируемый имплантат // Практическая медицина. - 2014. - №8-(84). - С.111-116.

- Севастьянов В.И. Клеточно-инженерные конструкции в тканевой инженерии и регенеративной медицине // Вестник трансплантологии и искусственных органов. - 2015. - №17(2). - С.127-130.

- Давыдов Д.В., Чирва Ю.В., Брижань Л.К. и др. Перспективный метод восстановления костной ткани у пострадавших с тяжелыми нарушениями остеорегенерации (опыт клинического применения скаффолд-технологий) // Политравма. - 2021. - №1. - С.41-50. DOI: 10.24411/1819-14952020-10005