Скальные полевки в сообществах грызунов горных ландшафтов Сибири, Казахстана и Монголии

Автор: Литвинов Юрий Нарциссович, Абрамов Сергей Александрович, Лопатина Наталья Васильевна, Чертилина Ольга Владимировна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы литературные и собственные материалы по биотопическому распределению скальных полевок в пределах их ареалов в Центральной и Северной Азии. Приводятся численные показатели видов грызунов, симпатрично обитающих со скальными полевками в горных и степных сообществах.

Скальные полевки, сообщества, биотопы, горные и степные ландшафты, ареал

Короткий адрес: https://sciup.org/146116530

IDR: 146116530 | УДК: 599.323

Текст научной статьи Скальные полевки в сообществах грызунов горных ландшафтов Сибири, Казахстана и Монголии

Введение. Скальные полевки - обитатели каменистых биотопов степных, высокогорно-степных, альпийских и субальпийских ландшафтов Центральной и Северной Азии. На территории России в настоящее время описано 6 видов этой таксономической группы (Млекопитающие России, 2012). Поскольку животные группы скальных полевок сильно привязаны к специфическим элементам ландшафта (верхние пояса гор, скальные выходы и россыпи камней), можно предполагать, что характерные для грызунов биотопы являются древними реликтовыми элементами ландшафта, в которых животные сохранились до наших дней. Последнее подтверждается нашими многолетними исследованиями; в них показано, что ареалы многих видов скальных полевок становятся более фрагментарными и уменьшаются в размерах.

В настоящем исследовании мы задались целью в краткой форме проанализировать новые и имеющиеся данные по ландшафтному распределению населения скальных полевок, а также других симпатрических видов грызунов в скальных степных и высокогорных биотопах. Для этого нами были определены (1) структура местообитаний скальных полевок, с учетом особенностей ландшафта и типа использования территории; (2) вхождение видов в окружающее сообщество; (3) конкурирующее влияние других видов грызунов на численные показатели и благополучие скальных полевок.

Методика. Работы проводились на территории: Казахского мелкосопочника (Северный Казахстан); на горных хребтах Сайлюгем, Чихачева, Северо-Чуйский, плато Укок (Респ. Алтай); в Западной и Восточной Туве; на хребтах Восточный Саян, Хамар-Дабан; в Тажеранской степи в Прибайкалье; в Хакасии; в окрестностях оз.

Хубсугул (Монголия). Проанализированы также материалы сотрудников ИСиЭЖ СО РАН, собранные в разное время, начиная с 1959 г.

Названия видов даны по систематико-географическому справочнику (Млекопитающие России, 2012).

Результаты и обсуждение. Большеухая полевка (Alticola macrotis). На территории Северной Азии большеухая полевка населяет большинство горных хребтов Алтая, Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна, Тувы, горных хребтов Байкальской котловины, хребта Сохондо в Забайкалье. Образ жизни этого вида изучался нами на хр. Хамар-Дабан, хр. Восточный Саян и хр. Сайлюгем. Основные местообитания вида - горные тундры, субальпийские луга с выходами камней, щебня, галечников. Полевка обычно обитает в высокогорье на высотах свыше 1500 м н. у. м. В плане высотного распределения этот вид обитает в более высоких поясах гор, чем остальные скальные полевки.

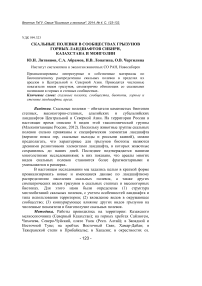

В верхних частях прибайкальских хребтов, а именно в гольцовом поясе, где обитает большеухая полевка, население мелких млекопитающих имеет структуру, связанную с хорошо выраженной высотной поясностью (Епифанцева и др., 1995; Литвинов и др., 2000). Сообщества мышевидных грызунов гольцовых поясов, имеющие в составе скальных полевок, характеризуются обедненным видовым составом и низкими показателями численности. Многолетними исследованиями, проведенными в гольцовом поясе хр. Хамар-Дабан (Епифанцева и др., 1995), показано, что для этого пояса характерны низкий уровень общей численности мышевидных грызунов и небольшая амплитуда колебаний этого показателя по годам. Для большеухой полевки отмечается динамика численности, которая не совпадает с таковой всего сообщества высокогорий. Большеухая полевка - доминант в сообществе грызунов гольцового пояса. На графике (рис. 1) приведены усредненные значения численности доминирующих видов грызунов в верхних поясах прибайкальских гор. Следует отметить, что в коренных биотопах - кустарниках ивы и кедрового стланика среди камней, симпатрично с большеухой полевкой обитают широко распространенные виды грызунов красно-серая (Craseomys rufocanus) и красная (Myodes rutilus) полевки. Красно-серая полевка - доминант в подгольцовом поясе, где большеухая полевка редка. В луговых биотопах верхних поясов гор преобладает полевка-экономка (Alexandromus oeconomus).

В Восточном Саяне в сообщество грызунов гольцового пояса кроме доминирующей большеухой полевки входят полевки красносерая, красная и экономка (рис. 1).

В гольцово-тундровом поясе хр. Кузнецкий Алатау доминирует большеухая полевка; ее содоминантом выступает темная полевка, ' -124- '

встречаются также красно-серая и красная полевки (Виноградов, 2007).

В верхних поясах гор хребта Сайлюгем местообитания большеухой полевки приурочены к каменистым россыпям во влажной кустарничковой тундре на высотах свыше 3000 м н. у. м (Швецов, Литвинов, 1998). На пологих вершинах гор фрагментарно перемешиваются тундровые каменистые кустарничковые и субальпийские луговые остепненные ландшафты. В подгольцовых сухих каменистых россыпях-курумниках обитает плоскочерепная полевка. Биотопы этих двух видов скальных полевок хорошо разделены как по высотным поясам, так и по специфическим для каждого вида местообитаниям (рис. 1).

Рис. 1 . Усредненные значения численности доминирующих видов грызунов в верхних поясах горных хребтов: 1 - Хамар-Дабан (гольцовый пояс), 2 - Хамар-Дабан (подгольцовый пояс), 3 - Восточный Саян, 4 - Кузнецкий Алатау, 5 - Сайлюгем

Плоскочерепная полевка, или полевка Стрельцова (Alticola strelzowi) - обитатель горных районов восточного Казахстана, Алтая, Тувы и Монголии. Для этого зверька характерны обособленные колониальные поселения. Основным фактором, определяющим размещение и плотность населения полевки, является наличие каменистых убежищ в высокогорьях (Юдин и др., 1970).

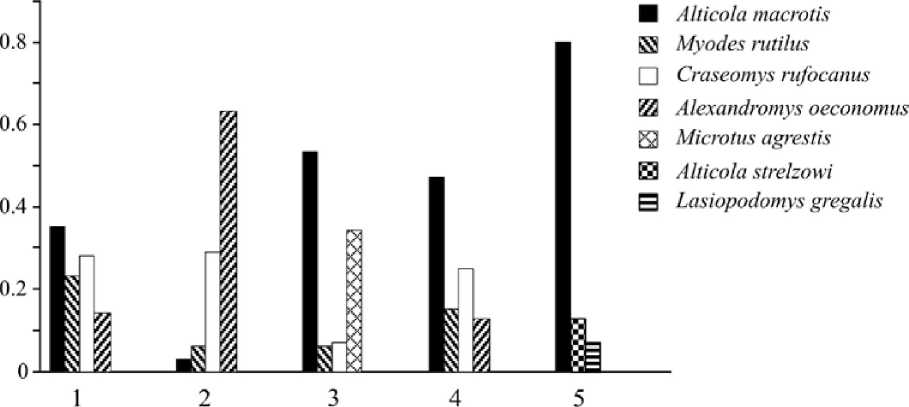

В западной Туве плоскочерепная полевка изучалась на трех участках, расположенных на высотах 1200-1300 м н. у. м. Обычно этот вид заселяет каменистые биотопы, в которых другие виды полевок не отлавливались (участок Карты). На участке Моген-Бурен плоскочерепная полевка обитает симпатрично с длиннохвостым хомячком и гобийской полевкой.

На юго-западном Алтае наиболее характерные для вида ландшафты - высокогорные степи на высотах 2400-3000 м н. у. м. - расположены на участках Укок и Сайлюгем. Это самые южные участки из изученных, в ландшафтном облике которых преобладают остепненные склоны с выходами скал и каменистые россыпи. Исследование сообществ млекопитающих на хр. Сайлюгем проведено в районе рр. Чаган-Бургазы и Саржематы. Обследовались следующие характерные для хр. Сайлюгем биотопы: увлажненные ерниковые участки с элементами каменистых степей (2500 м н. у. м.), злаковополынная каменистая степь (2600 м н. у. м.), участки горных степей (2700 м н. у. м.), каменистые россыпи (2800 м н. у. м.), злаковоосоковый луг в гольцовом поясе (3000 м н. у. м.). Местообитания полевки Стрельцова на этих участках, по сравнению с другими, велики по площади; колонии зверьков характеризуются здесь высокой плотностью - до 25 ос. на 100 л/с.

В схожих условиях обитает полевка Стрельцова на участке Укок, который представляет собой высокогорную степь (примерно 2300-2400 м н. у. м.) с большим количеством озер. Обследованы высокогорные луга и высокогорная тундра со скальными выходами на склонах. Следует подчеркнуть, что в сообществах мышевидных грызунов данных ландшафтов полевка Стрельцова доминирует (Швецов, Литвинов, 1998). Само сообщество представлено здесь 4-5 видами (полевки: Стрельцова, узкочерепная (Microtus gregalis\ большеухая, экономка и хомячок Кэмпбелла (Phodopus campbelli\ а многочисленные колонии изучаемого вида изолированы от поселений других грызунов.

Участок хребта Лихачева расположен севернее двух предыдущих участков. Отлов зверьков производили на высотах около 2000 м н. у. м., в местообитаниях с выходами скал и каменистыми осыпями на границе лиственного леса и горной степи. В сообществе грызунов отмечены полевки: Стрельцова, узкочерепная, большеухая, красная, красно-серая, экономка и хомячок Кэмпбелла.

Участок Джулукуль можно рассматривать как преддверие к высокогорным степям и полупустыням Центральной Азии. Здесь изредка встречаются островки кедрово-лиственничного леса. Плоскочерепная полевка доминирует в сообществе грызунов остепненных лугов и высокогорных степей, чередующихся с каменистыми россыпями и скалами на высотах 2000-2300 м н. у. м. Сообщество мышевидных грызунов представлено здесь шестью видами (полевки: Стрельцова, экономка, узкочерепная, темная (Microtus agrestis\ красно-серая и большеухая).

На другом участке хребта Чихачева вблизи оз. Богуты в осенних отловах 2013 года плоскочерепная полевка встречалась в характерных биотопах на остепненных склонах с останцами и валунами совместно с узкочерепной полевкой. При этом численность Л. strelzowi была высокой и составила более 30 ос. на 100 л/c., а М. gregalis - только 5.

На Центральном Алтае отлов зверьков проводился на высотах 600-1200 м н. у. м. Для обследованных участков характерно относительно небольшое разнообразие ландшафтов и их значительная контрастность. Таежные биотопы соседствуют здесь со степными, луговыми и высокогорными. Площадь каменистых склонов гор, характерных местообитаний полевки Стрельцова, в данных ландшафтах невелика. Численность мелких млекопитающих на Центральном Алтае имеет высокие значения, и сообщество мышевидных грызунов представлено одиннадцатью видами (Юдин и др., 1977). По данным наших отловов 2006-2009 гг. в долинах рек Чуя и Башкаус симпатрично с плоскочерепной полевкой здесь обитают восточноазиатская лесная мышь (Apodemus peninsulae\ узкочерепная и обыкновенная (Microtus arvalis) полевки.

Alticvla strelzowi Lusiopodouiys gregMis Myodes mtHus

Cricetuius ionglcaudutus

Craseomys rujbcanits

A lexandmmys oeconom us Sylvaemus uraiensis

Alticola barakshiit

Рис. 2 . Усредненные значения численности доминирующих видов грызунов в горных и степных биотопах: Тува 1 - Хиндиктиг-Холь (скальные выходы); 2 - Хиндиктиг-Холь (кустарнички в степи); 3 - Моген-Бурен (останцы); 4 - Моген-Бурен (сухой каменистый склон), ЮгоВосточный Алтай; 5 - Укок (останцы); 6 - Сайлюгем (россыпи камней в скалах); 7 - Сайлюгем (влажное ущелье); 8 - Сайлюгем (скальные останцы); 9 - Сайлюгем (полынно-злаковая степь)

В Казахском мелкосопочнике распределение зверьков по территории определяется в основном наличием мест, пригодных для устройства жилищ; в результате плотность их поселений различна. В наших исследованиях в районе с. Баянаул плоскочерепная полевка заселяла скальные массивы с большим количеством ниш, трещин, каменные глыбы, с пустотами между ними. Если рассматривать расположение поселений относительно территории всего района, то можно сказать об их высокой степени мозаичности. В местообитаниях

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 4 полевок частично осенью отлавливалась лишь малая лесная мышь (Sylvaemus uralensisY

Согласно нашим данным, в мае 2008 г. плоскочерепная полевка отлавливалась в окрестностях с. Баян-Аул в скальниках с разреженными сосняками, с кустарниковой разреженно-петрофильной растительностью (показатель численности на 100 л/с - 8,3). Повторные учеты, проведенные в сентябре в этом же районе, показали численность в 10,6 ос. на 100 л/с.

Хангайская скальная полевка (Alticola semicanusY Основная часть ареала этой полевки находится в низкогорных сухих каменистых степях Монголии. На территории РФ этот вид скальных полевок отмечен только в южной части Республики Тува, где заселяет скальные массивы южнее Восточного Тану-Ола и хребта Сенгилен. Типичные местообитания хангайской полевки - останцы, осыпи камней, отдельные каменистые глыбы, имеющие много пустот и щелей, которые служат зверькам укрытием и где они устраивают гнезда. Здесь же в щелях хранятся запасы сушеной травы. В основания скал и останцев в трещинах растут кустарники (карагана, крыжовник, таволга и др.), которые активно используются в питании полевок. По данным Л.И. Галкиной, в отличие плоскочерепных полевок, этот вид значительно дальше продвигается в степные равнинные биоценозы. В долине р. Тес и вблизи оз. Торе-Холь хангайских полевок отлавливали в полупустынных биотопах щебнисто-нанофитовой степи вместе с другими степными и полупустынными видами: хомячками Кэмпбелла, тушканчиками, монгольскими песчанками и даурскими пищухами (Юдин и др., 1979). По результатам наших отловов в июле 2012 г. близ оз. Торе-Холь на скалистых массивах среди колоний хангайской полевки симпатрично обитает барабинский хомячок (Cricetulus barabensisY Относительная численность полевки при этом была высокой, до 35 ос. на 100 л/c., хомячка - 10 ос. на 100 л/с.

Гобийская скальная полевка (Alticola barakshinY распространена в аридных низкогорных каменистых биотопах Монгольского и Гобийского Алтая. На территории РФ этот вид скальных полевок отмечен только в юго-западной части Республики Тува на примыкающих к границе с Монголией участках. Нами гобийская полевка отлавливалась в долинах рр. Моген-Бурен и Каргы и на прилежащих к ним террасах. Селится в мягких сланцевых породах, прокапывая ходы под валунами и кустами караганы. Встречается в пойменном лиственнично-тополевом лесу и в щебнисто-полынно-нанофитовой степи. В скалистых останцах, где доминирует плоскочерепная полевка, почти не встречается. В долине р. Каргы нами отмечалось заселение гобийской полевкой заброшенной колонии полуденной песчанки (Meriones meridianusY Сообщество мелких млекопитающих в этих р-нах Тувы представлено 11 видами (Юдин и - 128- др., 1979) и показатели численности, как правило, имеют невысокие значения. Объясняется это, прежде всего, скудными пищевыми ресурсами аридных ландшафтов. Гобийская полевка в биотопах с мелкоземными отложениями с валунами и кустарниками является содоминантом наряду с обитающими симпатрично хомячками -длиннохвостым (Cricetulus longicaudatus\ барабинским и Кэмпбелла (Phodopus campbelliY При этом относительная численность гобийской полевки была не более 7 ос. на 100 л/с.

Тувинская скальная полевка (Alticola tuvinicusY Ареал тувинской полевки состоит из трех изолированных участков в Хакасии, Туве (долина Енисея, хребет Восточный Тану-Ола) и Монголии (восточные отроги Монгольского Алтая и северное побережье оз. Хубсугул). Номинативный подвид населяет остепненные биотопы низкогорий (400 - 800 м н. у. м.) Хакасии и Тувы с выходами сланцевых скальных пород (Юдин и др., 1979), а также крупноглыбчатые осыпи с кустарниковыми зарослями. Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что распространение и численность этого вида скальных полевок заметно сокращается. При обследованиях в июле 2014 г. в известных местообитаниях, указанных ранее на территории Хакасии, тувинская полевка не была обнаружена, так же, как и следы ее жизнедеятельности (в том числе свежие запасы корма). Возможной причиной этого могут быть прошедшие обширные пожары, следы которых были встречены во многих местах. В единственной найденной точке обитания (Ширинский р-н) численность A. tuvinicus была невелика; ее показатель составил 3,4 ос. на 100 л/с. Симпатрично с тувинской полевкой обитание других видов грызунов не отмечено.

Область распространения хубсугульского подвида тувинской полевки расположена изолированно в Монголии и ограничена небольшими колониями на северном побережье оз. Хубсугул на высоте более 1800 м н. у. м. Стации тувинской полевки расположены преимущественно в горно-лесостепном поясе в россыпях, на выходах коренных пород (Литвинов, Базардорж, 1992). Поселения полевок, в отличие от номинативного подвида, расположены в скальниках, густо поросших осинником с влажным микроклиматом, и не встречаются на открытых каменистых склонах. Относительная численность полевок довольно высока, ее показатель составляет около 20 ос. на 100 л/с. В сообщество данной территории входит 7 видов грызунов; симпатрично с хубсугульской полевкой обитают барабинский хомячок и восточноазиатская лесная мышь.

В I960 г. Н.П. Литвиновым была описана новая, ранее неизвестная форма полевок Alticola olchonensis - ольхонская полевка. По последним данным она является подвидом тувинской полевки (Млекопитающие России, 2012). Этот подвид имеет очень маленький ареал, который приурочен к реликтовым степям, - 129- находящимся в западном Прибайкалье. Участки обитания ольхонской полевки - скальные выходы и каменистые россыпи в Тажеранской степи, на островах пролива Малое Море и на о. Ольхон (Литвинов, 2001). Поскольку острова представляют собой оставшиеся от погружения под воду скальные возвышения, в силу исторических причин ольхонская полевка служит структурообразующим видом на большинстве островов. Таким образом, можно констатировать, что ольхонская полевка - реликтовый вид, сохранившийся с момента возникновения островов.

Таблица 1

Обитание ольхонской полевки и других сопутствующих видов грызунов в Тажеранской степи, на о. Ольхон и островах пролива Малое Море

|

Острова и участок материка Виды млекопитающих |

о |

о cd m |

у cd Q. О cq |

ю |

о X О |

5 н |

|

|

Ольхонская полевка |

+ |

+ |

+ |

++ |

+ |

+ |

+ |

|

Полевка-экономка |

++ |

++ |

+ |

++ |

- |

+ |

+ |

|

Красная полевка |

- |

? |

- |

++ |

- |

+ |

+ |

|

Красно-серая полевка |

- |

? |

+ |

++ |

- |

+ |

+ |

|

Узкочерепная полевка |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

Примечание. + - вид обитает; ++ - вид периодически появляется на острове и исчезает; - - вид отсутствует; ? - обитание предположительно.

Другие виды, периодически заселяющие острова и исчезающие с них, по-видимому, не способны создать минимальные жизнеспособные популяции. Популяции же ольхонской полевки длительное время существуют на островах и требуют отдельного внимания и изучения. Наши исследования свидетельствуют о том, что популяции ольхонской полевки на маломорских островах могут существовать изолированно на протяжении значительного времени. Встречаемость ольхонской полевки и других видов полевок на островах показана в табл. 1. В отдельные периоды времени численность островных популяций может снижаться до минимума. За спадами следуют заметные подъемы, причем происходят они несинхронно на отдельных островах и на материке. Наблюдаемые в последние годы депрессии численности этого вида вполне могут свидетельствовать о тенденциях, приводящих к исчезновению ольхонской полевки на островах и на материке. На материковой части Прибайкалья в Тажеранской степи конкурирующим с ольхонской полевкой видом в последние годы стала расширяющая

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 4 свой ареал узкочерепная полевка.

Заключение. Грызуны группы скальных полевок сильно привязаны к специфическим элементам ландшафтов (скальные выходы и россыпи камней), которые могут значительно различаться высотой местности, степенью увлажнения и температурным режимом. Известно, что основное воздействие на флору и фауну горных территорий оказали плейстоценовые оледенения, чередующиеся с более теплыми межледниковыми периодами, что сопровождалось смещением по вертикали горных поясов и, соответственно, ареалов видов. Скальные полевки, специализировавшиеся к жизни в каменистых биотопах, сохранили свое доминирующее положение в сообществах грызунов рассматриваемых ландшафтов до настоящего времени. Тем не менее, ареалы отдельных видов сокращаются и фрагментируются.

Список литературы Скальные полевки в сообществах грызунов горных ландшафтов Сибири, Казахстана и Монголии

- Виноградов В.В. 2007. Мелкие млекопитающие Кузнецкого Алатау. Красноярск: КГПУ. 212 с.

- Епифанцева Л.Ю., Дупал Т.А., Корниенко С.И. 1995. Динамика сообществ мелких млекопитающих северного макросклона хребта Большой Хамар-Дабан//Сиб. эколог. журн. № 2. С. 179-187.

- Литвинов Н.И. 2001. Вымирание и иммиграция животных на островах Байкала//Вестник ИрГСХА. Вып. 21. С. 46-51.

- Литвинов Н.И., Базардорж Д. 1992. Млекопитающие Прихубсугулья. Монгольская народная республика. Иркутск: НГУ. 130 с.

- Литвинов Ю.Н., Абрамов С.А., Лопатина Н.В., Чертилина О.В. 2013. Сообщества грызунов горно-степных ландшафтов юга Сибири (фауноэкологический анализ)//Зоол. журн. Т. 92. № 1. С. 99-105.

- Литвинов Ю.Н., Ержанов Н.Т., Лопатина Н.В., Абылхасанов Т.Ж. 2010. Новые сведения о мелких млекопитающих Казахского мелкосопочника//Сиб. эколог. журн. Т. 27. № 5. С. 807-812.

- Литвинов Ю.Н., Литвинов Н.И., Демидович А.П., Лопатина Н.В. 2012. Сообщества млекопитающих островов пролива Малое Море (оз. Байкал)//Известия ИГУ. Сер. Биология. Экология. Т. 5. № 2. С. 27-31.

- Литвинов Ю.Н., Швецов Ю.Г., Епифанцева Л.Ю., Дупал Т.А. 2000. Структура сообществ мышевидных грызунов горных хребтов Прибайкалья//Успехи совр. биологии. Т. 120. Вып.2. С. 201-206.

- Млекопитающие России. Систематико-географический справочник. 2012/ред. И.Я. Павлинов, А.А. Лисовский. М.: КМК. 604 с.

- Швецов Ю.Г., Литвинов Ю.Н. 1998. Состояние сообществ млекопитающих хребта Сайлюгем и Монгольского Алтая как потенциальной территории международного биосферного заповедника//Особоохраняемые природные территории и объекты Республики Алтай и горных систем центра Евразии (пути и проблемы устойчивого развития). Горно-Алтайск: Универ-Принт. С. 57-60.

- Юдин Б.С., Галкина Л.И., Потапкина А.Ф. 1979. Млекопитающие Алтае-Саянской горной страны. Новосибирск: Наука. 296 с.

- Юдин Б.С., Потапкина А.Ф., Галкина Л.И., Половинкина Р.А. 1977. Эколого-фаунистический анализ населения мелких млекопитающих (Micromammalia) Центрального Алтая//Фауна и систематика позвоночных Сибири. Новосибирск: Наука. С. 5-31.