Сколько стоит вклад России в глобальную биосферную устойчивость?

Автор: Мартынов А.С.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Вопросы имущественной политики

Статья в выпуске: 9 (24), 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/170151050

IDR: 170151050

Текст статьи Сколько стоит вклад России в глобальную биосферную устойчивость?

А.С. Мартынов координатор проекта ГЭФ «Сохранение биоразнообразия», кандидат биологических наук

Россия – крупнейший экологический до-нор1 планеты. Основные принципы сравнения стран по вкладам в сохранение и потери биосферной стабильности изложены в книге «Сколько стоит живая природа? Пособие для детей и министров»2. Вклад разных стран в устойчивость биосферы сравнивается по площади естественных (ненарушенных человеком) экосистем с учетом их собственных различий по устойчивости. Устойчивость экосистем характеризуется тремя параметрами:

-

• запас биомассы на гектар (экстенсивная компонента устойчивости);

-

• длительность функционирования единицы живой массы (интенсивная компонента устойчивости определяется, как отношение запаса биомассы к массе годичного прироста и выражается числом лет, которое в среднем существует живое вещество);

-

• гармоничность структуры биоразнообразия (информационная компонента устой-

- чивости определяется по специальным алгоритмам исходя из соотношения числа видов разных таксономических групп).

Нами показано, что физическое сравнение вкладов стран и регионов в поддержание глобальной стабильности биосферы вполне возможно однако зачет экологического донорства в состав национального богатства упирается в проблему перевода физических единиц (гектаров, тонн биомассы, биоразнообразия) в стоимостные. Вклад России в глобальную устойчивость биосферы составляет около 12 процентов, и этот ресурс обеспечивает ее статус в мире как глобальной державы. Но сколько стоит 1 процент мирового вклада в устойчивость? Где тот рынок, на котором продают экосистемные услуги? Как покупатель может оплатить их?

В российских регионах такой «рынок» существует в виде создания заповедников.

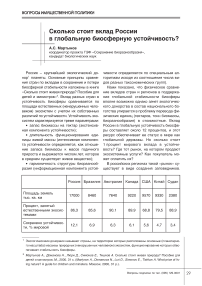

|

Россия |

Бразилия |

Австралия |

Канада |

США |

Китай |

Судан |

|

|

Площадь земель тыс. кв. км |

17000 |

8460 |

7640 |

9220 |

9570 |

9330 |

2380 |

|

Процент, занятый естественными экосистемами |

86,3 |

85,6 |

90,1 |

89,9 |

68,8 |

79,5 |

88,9 |

|

Сохранено устойчивости, % мировой |

12,1 |

6,9 |

6,3 |

6,1 |

5,6 |

4,7 |

3,4 |

1 Экологическими донорами называют страны, на территории которых расположены основные (планетарного масштаба) массивы природных (ненарушенных человеком) экосистем, функционирование которых обеспечивает стабильность биосферы.

2 Мартынов А., Доманова Н., Люри Д., Симонов Е., Тишков А. Сколько стоит живая природа? Пособие для детей и министров. М., 2000. 31 с. ( Martynov A., Domanova N., Luri D., Simonov E., Tishkov A. What price of living nature? A guide for children and ministers. Moscow, 2000, 31 p.).

Слово «рынок» взято в кавычки, поскольку этот «рынок» складывался в советское время. При проектировании заповедников существовало несколько (конкуренция) заявок. Правительство (покупатель) рассматривало заявки разных регионов. Продавцами выступали первые секретари обкомов, которые называли свою цену. Ценой было требование сократить план по мясу, лесу, заготовке кормов и прочее. В Технико-экономическом обосновании методики государственной кадастровой оценки земель заповедников мы показали, что площадь, изымаемая из хозяйствования под заповедники, закономерно снижается при росте объемов валовой продукции, приходящейся на единицу территории региона, в котором предполагается создание или уже создан заповедник. Фактически существует прямая зависимость: чем более хозяйственно развита территория, тем меньшие площади на этой территории общество может выделить под заповедники. Даже в СССР заповедание было экономическим решением, ценой которого был отказ от перспективы развития любых производств на изъятой территории. Объем валовой продукции на сопредельных землях дает оценку стоимости альтернативы, выше которой общество признало ценность заповедника. Средняя оценка по этому алгоритму – 27,0 тыс. рублей за гектар природных экосистем.

На межрегиональном уровне складывается механизм взаиморасчетов хозяйственно развитых регионов и их экологически чистых соседей, например, взаиморасчетов города Москвы с регионами, в которых расположены источники водоснабжения столицы. Нельзя сказать, что в этой сфере уже возникли цивилизованные отношения. Москва длительное время игнорировала нужды своих соседей, для которых водоохранные режимы, а то и «повороты рек» в направлении московских водозаборов создавали трудности в хозяйственном развитии и жизненном укладе населения. Только после серии судебных требований (иск об озере Вельё) правительство Моск- вы стало рассматривать компенсации соседям как реальную статью расходов на водоснабжение. На мировом уровне идут процессы зарождения почти-рынков «экосистемных услуг». На мировом саммите в Рио-де-Жанейро (1992 год) был учрежден Глобальный экологический механизм (ГЭФ) как инструмент оказания финансовой помощи странам для сохранения природы. Была достигнута договоренность что в ГЭФ будет аккумулироваться до 0,72 процента валового внутреннего продукта (ВВП) развитых стран на поддержку устойчивого развития и охрану экосистем. Прошло уже четыре фазы наполнения ГЭФ. Свои обязательства выполняют далеко не все развитые страны и далеко в неполном объеме. Однако публично заявленное намерение дало возможность учитывать эти средства, как готовность развитых стран платить за биосферную устойчивость. Если взять сумму вкладов, которые должны были ежегодно поступать в ГЭФ, и поделить на общую площадь природных экосистем мира (с учетом различий в их собственной устойчивости – см. выше), то такая оценка дает для России оценку стоимости экосистемных услуг в 36,6 тыс. рублей за гектар природных экосистем, что в 1,5 раза выше, чем оценка по заповедникам. Особым рынком может стать система зачета внешних долгов стран при реализации экологических проектов (так называемые долги на природу). Речь идет о случаях, когда осуществляется конверсия части долга в реализуемые за национальную валюту на национальной территории экологические проекты. Такие механизмы работают в ряде стран, в том числе в таких странах бывшего социалистического лагеря, как Польша и Болгария. К этому же рынку относится и оказание зарубежными странами технической помощи на экологические проекты. Проделанный нами анализ3 показал, что международные средства в России направляются в регионы, в которых на душу населения приходится максимальный объем «экосистемных услуг». Российскими специалистами поставлен вопрос о создании прямого рынка в виде фондов финансирования охраны природы («Живой Байкал» и «Валдай») с выпуском на рынок ценных бумаг акций не производств, а природных объектов. Фактически речь идет о том, чтобы с использованием этого экономического механизма начать реально сравнивать различные природные объекты.

Во всем мире, не исключая России, идет процесс поиска оптимальной формы рынка для такого богатства, как обеспечение стабильности биосферы, а через нее и стабильности развития цивилизации за счет сохранения природных экосистем. Экосистемные услуги, в отличие от нефти и газа, обладают свойством принципиальной «невывозимости» за пределы национальных границ. Лес нельзя вывезти за границу. Вывезти можно дрова, нефть, а лес как природная экосистема может выполнять свою функцию только там, где он растет. Таким образом, роль России как гаранта экологической безопасности ми- рового хозяйства выше, чем роль партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы и США. Ресурсы нефти и газа конечны, тогда как экосистемные услуги ежегодно воспроизводятся при условии сохранения и увеличения площади природных экосистем. Это обстоятельство диктует необходимость скорейшего перевода оценки экосистемных услуг из области науки в сферу реальных взаиморасчетов, в учет капитализации российского бизнеса и систему международных рейтингов развития стран.

В рамках проекта сохранения биологического разнообразия уже начата работа по созданию в России экологических рейтингов 13 крупнейших российских компаний, (начиная с Российского акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России», компании «Норильский никель» и др.), каждая из которых имеет экологическую оценку, что, безусловно, отразится на капитализации компаний.

***

О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Курской области*

Закон Курской области от 02.12.2002 № 56-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Курской области» определяет особенности правового регулирования в сфере управления государственной собственностью Курской области, в том числе долями (паями, акциями) в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм. Законом также определены органы, осуществляющие управление областной собственностью, и их полномочия, порядок создания, реорганизации, ликвидации областных унитарных предприятий и областных учреждений.

В Законе содержатся основные положения, касающиеся приватизации областного имущества, сдачи в аренду объектов областной собственности, их передаче в доверительное управление.

Область осуществляет права акционера в хозяйственных обществах, товариществах и предприятиях иных организационно-правовых форм, доли которых находятся в областной собственности посредством участия представителей области в их органах управления. Представителем области в органах управления является государственный служащий или иной гражданин Российской Федерации, назначенный представлять интересы области в органах управления хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм.

Установлено, что контроль за использованием областной собственности осуществляют Курская областная Дума, Контрольно-счетная палата Курской области, администрация Курской области, губернатор Курской области, иные органы исполнительной государственной власти области, наделенные полномочиями по управлению областной собственностью.