Скрининг признаковой коллекции образцов гороха с многоцветковым апикальным цветоносом (морфотип люпиноид)

Автор: Амелин А.В., Кондыков И.В., Уваров В.Н., Чекалин Е.И., Бутримова Н.А., Кузнецова Л.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития общего земледелия

Статья в выпуске: 5 (32), 2011 года.

Бесплатный доступ

В результате скрининга признаковой коллекции оригинального морфотипа гороха люпиноид, включающей 21 образец, выделены доноры и источники основных хозяйственно ценных признаков - безлисточковости, неосыпаемости семян, устойчивости к полеганию, высокой семенной продуктивности и др. Полученные данные могут быть использованы для определения перспектив использования морфотипа люпиноид в выведении высокопродуктивных, технологичных сортов гороха и разработки соответствующих векторов селекции.

Горох, люпиноид, апикальный цветонос, коллекция, селекция, признак, донор, источник

Короткий адрес: https://sciup.org/147123746

IDR: 147123746 | УДК: 635.656:631.52

Текст научной статьи Скрининг признаковой коллекции образцов гороха с многоцветковым апикальным цветоносом (морфотип люпиноид)

обнаружено растение с соцветием, напоминающим соцветие люпина – люпиноид [14]. Гибридологический анализ показал, что формирование люпиноидного соцветия обусловлено комплементарным взаимодействием генов fa, fas – фасциированный стебель и det – детермининтность луганской модели.

Было так же установлено, что данный тип детерминантности характеризуется рядом «недостатков», существенно ограничивающих его использование в селекции: раннее и сильное полегание, несоответствие между высокой аттрагирующей емкостью плодов и ограниченной донорной способностью питающих их листьев, низкая продуктивность семяобразования [12].

Для определения перспективности формы люпиноид в выведении высокопродуктивных, технологичных сортов гороха и поиска источников хозяйственно ценных признаков во ВНИИЗБК впервые была создана, пополнена и совместно с физиологами Орел ГАУ изучена признаковая коллекция морфотипа. При этом использовались инновационные методы оценки генофонда культуры для поиска генотипов с повышенной активностью реакций фотосинтеза и вовлечения их в селекцию с целью создания сортов нового поколения - с повышенным энергетическим потенциалом.

Материалы и методика исследований

Коллекция образцов гороха морфотипа люпиноид включала 21 селекционную линию, которые были созданы во ВНИИЗБК селеционерами В.Н. Уваровым и И.В. Кондыковым. Изучение коллекции проводилось в 2010-2011 гг. в соответствии с методическими указаниями ВИР [9]. В качестве стандартов использовались районированные в Орловской области сорта Батрак (детерминант самарской модели, безлисточковый, короткостебельный, с неосыпающимися семенами) и

Орловчанин (индетерминантный, листочковый, короткостебельный, с неосыпающимися семенами).

Посев осуществлялся сеялкой СКС-6-10. Образцы выращивались на делянках площадью 7,5 м 2 в трехкратной повторности. В период вегетации проводились фенологические наблюдения и визуальная оценка морфологических особенностей образцов. Степень устойчивости к полеганию рассчитывалась отношением высоты агроценоза к длине стебля растений, выраженное в процентах, согласно методическим указаниям ВНИИ кормов (1986 г.).

Содержание белка в семенах было определено на анализаторе зерна «Infratec™ 1241» по оригинальной методике Foss в ЦКП Орел ГАУ «Генетические ресурсы растений и их использование».

В период хозяйственной спелости производился отбор снопового материала для структурного анализа - 30 растений каждого образца. Уборка семян осуществлялась прямым способом селекционным комбайном «Сампо-130».

Результаты и их обсуждение

В ходе изучения морфологических особенностей селекционных линий формы люпиноид было подтверждено, что ее отличительной особенностью является наличие апикального соцветия, которое несет до 15 очередно расположенных цветков на коротких (5-15 мм) цветоножках (рис. 1).

Рисунок 1 – Репродуктивная зона растений типа люпиноид в фазы цветения и налива бобов .

Этот цветонос, сходный с соцветием люпина, можно рассматривать как продолжение стебля, поскольку толщина того и другого одинакова и морфологически стебель и апикальный цветонос представляют единый осевой орган. Такая архитектоника репродуктивной зоны существенно отличается от всех остальных морфотипов гороха и во многом похожа не только на соцветие люпина, но и, в определенной степени, на структуру колосовидного соцветия у злаков. Люпиноиды имеют, помимо верхушечного соцветия, два сближенных продуктивных узла (как у родительской формы Детерминантный ВСХИ); на нижнем и верхнем пазушном цветоносах у разных образцов образуется от одного до трех цветков. При этом у изученных образцов коллекции отмечен широкий диапазон изменчивости архитектоники флоральной зоны: наличие дополнительных продуктивных узлов, сдвоенные продуктивные узлы, наличие только апикального соцветия, сдвоенное апикальное соцветие, апикальное соцветие с малым количеством цветков, полная редукция цветков на апикальном соцветии.

Низкая линейная плотность стебля и концентрация большого количества репродуктивных органов в апикальной его зоне создает достаточно неустойчивую конструкцию, равновесие которой легко нарушается особенно при сильном ветре или выпадении осадков. А ведь раннее и сильное полегание сортовых посевов гороха может приводить к недобору урожая семян до 70% и более [3,5]. В связи с этим особый интерес представляют люпиноидные образцы, имеющие безлисточковый тип листа: УГ-03-387, Лу Д-114, Лу Д-116, Лу Д-115, Лу 153-06, СВ-52Л, УГ-07-320. По степени устойчивости многие из них практически не отличались от лучшего усатого сорта-стандарта Батрак - 99,3 %: Уг-03-387 (94,4 %), Лу-Д-115 (93,3 %), Лу-Д-116 (90,7 %). Их можно рекомендовать в качестве доноров гена af для селекции устойчивых к полеганию сортов с габитусом люпиноид.

Для достижения поставленной цели большой интерес представляют и листочковые образцы коллекции (ЛУ 194-01 и ЛУ-139), которые не полегают вплоть до фазы полного созревания (табл. 1).

Устойчивые к полеганию генотипы в целом характеризуются сходной архитектоникой растений: небольшая высота, укороченные прочные междоузлия, отсутствие или слабое развитие фасциации стебля. В соответствии с параметрами перспективного сорта гороха для ЦентральноЧерноземного региона России длина стебля растений культуры должна составлять 60-90 см, а междоузлий 3-5см [2,3].

У изученных образцов коллекции длина стебля в среднем за два года исследований находилась в пределах 40- 60 см. То есть все относятся к группе короткостебельных, среди них типичные карлики -ЛУ 72-99, УГ 03-387, ЛУ 139, ЛУ 194-01. Однако только линии УГ 03-387, ЛУ Д-116, ЛУ Д-115, ЛУ 194-01, ЛУ-139 характеризовались укороченными и прочными междоузлиями, что позволяет их рассматривать как перспективными в селекции на устойчивость к полеганию .

Другим весьма важным свойством высокоурожайных сортов гороха является соответствие продолжительности межфазных периодов развития их растений природноклиматическим условиям зоны возделывания. Перспективный сорт гороха в условиях ЦентральноЧерноземного региона России должен иметь вегетационный период от 60 до 70 дней в зависимости от целевого назначения[2, 6].

Таблица 1 – Характеристика образцов признаковой коллекции гороха морфотипа люпиноид , среднее за 2010-2011 гг .

|

Образец |

Морфо - тип |

Длина стебля , см |

Число на растении |

МТС , г |

Кхоз , % |

Сод . белка *, % |

Уст . к полега нию , % |

||

|

бобов |

семян |

семян в бобе |

|||||||

|

Орловчанин , ст |

л , н |

60,4 |

4,53 |

15,7 |

3,43 |

278 |

50,9 |

24,4 |

53,3 |

|

Батрак **, ст . |

ус , дет , н |

42,2 |

3,93 |

12,4 |

3,08 |

273 |

48,7 |

25,4 |

99,3 |

|

УГ 03-387 |

ус , п , н |

39,0 |

3,70 |

11,5 |

3,13 |

223 |

53,2 |

26,8 |

94,4 |

|

ЛУ Д -114 |

ус , о |

51,2 |

5,15 |

19,0 |

3,70 |

230 |

49,5 |

27,0 |

77,7 |

|

ЛУ Д -116 |

ус , о |

43,3 |

4,18 |

16,6 |

4,14 |

232 |

52,3 |

23,8 |

90,7 |

|

ЛУ Д -115 |

ус , о |

44,8 |

4,43 |

17,3 |

3,96 |

197 |

49,5 |

26,5 |

93,3 |

|

ЛУ 153-06 |

ус , н |

56,6 |

6,12 |

13,3 |

2,17 |

210 |

48,6 |

25,0 |

59,7 |

|

C В 52- Л |

ус , о |

43,2 |

5,13 |

13,2 |

2,61 |

225 |

51,1 |

22,9 |

70,5 |

|

УГ 07-320 |

ус , п , н |

61,8 |

4,69 |

10,3 |

2,30 |

270 |

45,5 |

24,6 |

58,6 |

|

ЛУ 268-98 |

л , н |

52,7 |

6,09 |

17,4 |

2,96 |

253 |

53,7 |

24,0 |

58,1 |

|

ЛУ 97-82 |

л , о |

54,5 |

6,10 |

22,4 |

3,59 |

224 |

52,6 |

25,0 |

60,3 |

|

ЛУ Д -145 |

л , н |

66,7 |

6,95 |

19,4 |

2,92 |

245 |

44,2 |

26,2 |

57,2 |

|

ЛУ 213-94 |

л , н |

62,5 |

6,10 |

14,3 |

2,37 |

222 |

52,1 |

22,5 |

55,3 |

|

ЛУ 194-01 |

л , о |

40,5 |

4,35 |

14,2 |

3,26 |

252 |

47,3 |

26,3 |

82,3 |

|

ЛУ 118-03 |

л , о |

53,2 |

3,54 |

14,5 |

4,05 |

260 |

51,0 |

25,3 |

68,1 |

|

ЛУ -139 |

л , о |

40,6 |

4,65 |

16,5 |

3,66 |

245 |

47,7 |

25,3 |

82,1 |

|

ЛУ 72-99 |

л , о |

24,6 |

4,20 |

12,8 |

3,08 |

210 |

54,0 |

24,6 |

68,2 |

|

ЛУ 98-205 |

л , н |

52,3 |

5,49 |

14,1 |

2,64 |

217 |

52,3 |

23,9 |

54,6 |

|

ЛУ 523-97 |

л , н |

43,4 |

4,22 |

9,9 |

2,68 |

289 |

48,3 |

26,0 |

71,9 |

|

ЛУ 98-204 |

л , н |

56,4 |

6,19 |

14,6 |

2,33 |

255 |

52,8 |

23,5 |

55,1 |

|

ЛУ 01-396 |

л , н |

60,3 |

5,73 |

14,8 |

2,64 |

244 |

49,8 |

26,5 |

53,8 |

|

ЛУ - Д -60 |

л , н |

52,2 |

4,25 |

10,8 |

2,54 |

275 |

49,3 |

24,5 |

57,3 |

|

ЛУ 98-201 |

л , н |

52,9 |

5,75 |

14,5 |

2,63 |

243 |

50,4 |

24,4 |

58,2 |

Большинство образцов коллекции, так же как и стандарты относятся к группе среднеспелых. В годы исследований продолжительность их вегетационного периода составляла 61-63 суток. Наиболее позднеспелым из них был образец Лу Д-145, который проходил вегетационное развитие в среднем за 65 суток. Такая продолжительность вегетации растении соответствует параметрам модели перспективного сорта для юга Нечерноземной зоны России, что является положительным свойством изученных коллекционных образцов, не требующим селекционной корректировки.

Примечания: ус - усатый тип листа, л -листочковый тип листа, н - неосыпающиеся семена, о - обычные семена, п - пелюшка, дет – детерминантный тип роста самарской модели, МТС -масса 1000 семян, Кхоз – уборочный индекс, * -данные за 2010 год, ** - данные за 2011 год.

Положительным свойством многих изученных образцов следует считать наличие у них семяножки, прочно сросшейся с семенной кожурой – признак, контролируемый геном def . Эти генотипы (Лу 153-06, Лу 98-201, Лу 268-98, Лу 523-97, Лу 01-396, Лу 213106

-

9 4, Лу 98-204, Лу 98-205, УГ 03-387, УГ 07-320, Лу Д145, Лу Д-60) могут использоваться как доноры признака неосыпаемости в селекции сортов с морфотипом люпиноид.

Коллекционные образцы существенно различались и по структуре урожая. В ходе селекции рост урожайности в основном достигается за счет укрупнения семян, а их количество резко сокращается, что негативно сказывается на многих показателях производственной эффективности сорта [4]. Поэтому стоит задача массу 1000 семян сохранить на уровне 200-260г, а их количество увеличить у растений до 22 шт. и более [2,4].

Проведенный нами скрининг признаковой коллекции образцов формы люпиноид позволил выделить источники отдельных компонентов семенной продуктивности, превысившие лучший по этим показателям стандарт Орловчанин:

-

- число бобов на растении: Лу Д-145 (6,95), Лу 98204 (6,19), Лу 153-06 (6,12); Орловчанин – 4,53

-

- число семян на растении: Лу 97-82 (22,4), Лу Д145 (19,4), Лу Д-114 (19), Лу 268-98 (17,4); Орловчанин – 15,7

-

- число семян в бобе: Лу Д-116 (4,14), Лу 118-03 (4,05), Лу Д-115 (3,96); Орловчанин – 3,43

Наиболее крупносемянным в коллекции оказался люпиноид ЛУ 523-97 (масса 1000 семян - 289 г), а самыми мелкосемянными были линии Лу Д-115, ЛУ 153-06 и ЛУ 72-99 (масса 1000 семян – в среднем 210 г).

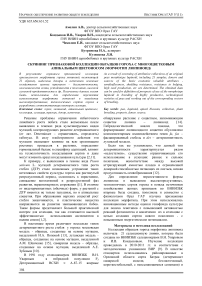

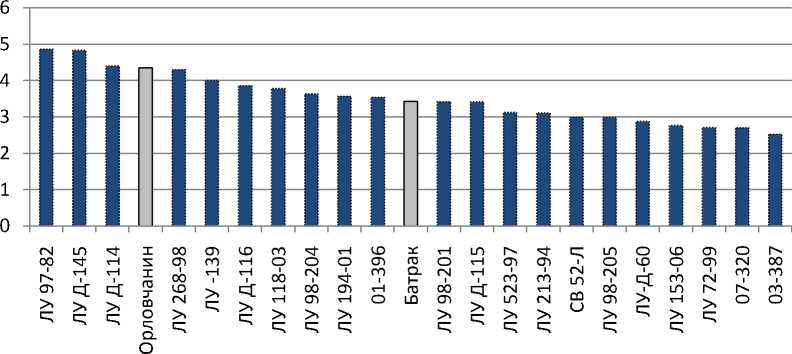

Размах генотипической изменчивости массы семян с растения у образцов коллекции в годы исследований находился в интервале 2,52- 4,86 г. Некоторые селекционные линии с многоцветковым апикальным соцветием (Лу 97-82, Лу Д-145, Лу Д114) по величине данного показателя превысили стандарт Орловчанин (рис. 2).

Рисунок 2 – Семенная продуктивность растений ( г ) у образцов признаковой коллекции гороха морфотипа люпиноид , среднее за 2010-2011 гг .

Так что по основным элементам структуры урожая, изученные образцы в целом соответствуют параметрам модели перспективного сорта для региона, поэтому представляют большой практический интерес для селекции сортов типа люпиноид.

По совокупности ценных хозяйственных признаков для селекции следует выделить, прежде всего, линию Лу Д-114, имеющую безлисточковый (усатый) тип листа, относительно высокую устойчивость к полеганию , большое число семян на растении и максимальный уровень содержания белка в коллекции (27,0 %).

Высоким содержанием белка в семенах (более 26 %) характеризовались так же линии УГ 03-387, ЛУ Д115, ЛУ 01-396, ЛУ 194-01, ЛУ Д-145 (см. табл.).

Анализ Кхоз (уборочный индекс), показывающего долю семян в общей надземной биомассе, выявил, что образцы ЛУ 72-99, ЛУ268-98, УГ 03-387 имеют наиболее эффективное использование пластических веществ на формирование хозяйственно ценной части урожая. В годы исследований величина уборочного индекса составляла у них в среднем 53%, что на 2% больше по сравнению с сортом Орловчанин. Следует отметить, что уровень развития этого признака у лучших люпиноидов приблизился к оптимальному для сортов гороха показателю [2].

Антоциановой пигментацией (ген А) характеризовались образцы гороха полевого (пелюшки) УГ 03-387 и УГ 07-320, а другие имели цветки с белой окраской венчика. В 2010 году была проведена их оценка по показателям активности световых реакций фотосинтеза в сравнении со стандартами, с целью выделения образцов с высоким энергетическим потенциалом растений. Это связано с тем, что повышение фотохимической активности хлоропластов листьев генеративной сферы в период образования и налива семян является одним из важных факторов роста урожайности в процессе селекции культуры [7]. Однако, фотовосстановительный потенциал целого растения при этом существенно не меняется, что не позволяет, на наш взгляд, с ростом урожая одновременно обеспечивать высокое его качество, устойчивость сортов к абиотическим и биотическим стрессорам. Следовательно необходим поиск генотипов гороха с высоким энергетическим потенциалом растений и вовлечение их в селекционный процесс [8].

В связи с этим, проведенная оценка коллекции показала, что максимальным значением квантового выхода флуоресценции хлорофилла (КВФХ) обладают сорта стандарты Орловчанин и Батрак (0,777 и 0,791 соответственно). Среди люпиноидов по этому показателю выделились образец с усатой формой листа Лу Д-116 (0,755) и листочковые Лу 7299, Лу 98-205, Лу - 139 (0,737- 0,755 ).

Аналогичная закономерность отмечается и по фотохимическому тушению флуоресценции хлорофилла (ФХТФХ) - эффективности использования поглощенной энергии квантов света на процессы фотосинтеза. Относительно высокими значениями этого показателя характеризовались безлисточковые образцы Лу 153-06 (0,775), СВ-52Л (0,795), Лу Д-116 (0,764) и листочковый – Лу – 139 (0,763), что позволяет их рекомендовать селекции в качестве источников высокой фотосинтетической активности и энергетической эффективности.

Таким образом, имеющийся в настоящее время во ВНИИЗБК селекционный материал оригинального морфотипа люпиноид характеризуется достаточно большим морфофизиологическим разнообразием, чтобы успешно проводить селекцию в данном направлении. Для этого могут быть использованы выделенные нами в ходе изучения доноры и источники как отдельных хозяйственно ценных признаков, так и их блоков.

Список литературы Скрининг признаковой коллекции образцов гороха с многоцветковым апикальным цветоносом (морфотип люпиноид)

- Амелин, А.В. Характер и развитие растений у стародавних и новых сортов гороха зернового направления и влияние этих процессов на семенную продуктивность/А.В.Амелин//НТБ ВНИИЗБК.-Орел, 1993.-№37.-С.10-13

- Морфофизиологические основы моделирования перспективных сортов гороха. Методические рекомендации/А.В. Амелин и [др.] -Орел: Орел ГАУ, 2004. -51 с

- Амелин, А.В. К вопросу об идеотипе растений гороха в связи с их устойчивостью к полеганию на юге Нечерноземной зоны РСФСР/А.В. Амелин, А.С. Образцов//Сельскохозяйственная биология, 1990. -№1

- Амелин, А.В. Об изменении элементов структуры урожая у зерновых сортов гороха в результате селекции/А.В. Амелин//Селекция и семеноводство. -1993. -№2. -С. 9-14

- Амелин, А.В. Влияние полегания на физиоло-гическое состояние и продуктивность растений гороха./А.В. Амелин//Научные основы создания моделей агроэкотипов сортов и зональных технологий возделывания зернобобовых и крупяных культур для различных регионов России -Орел: ВНИИЗБК, 1997а. -С.68-72

- Амелин, А.В. Зависимость урожайности сортов гороха от скороспелости и условий произрастания/А.В. Амелин//Селекция и технология возделывания зерновых, бобовых и крупяных культур -Орел: ВНИИЗБК. 1994а. -С. 100-109

- Амелин, А.В. Фотовосстановительная актив-ность хлорофиллсодержащих органов у растений гороха с разным морфогенотипом/А.В. Амелин, А.П. Лаханов, В.Л. Яковлев//Биологический и экономический потенциал зернобобовых, крупяных культур и пути его реализации -Орел: ВНИИЗБК. 1997. -С.80-84

- О необходимости и возможностях использования показателей фотосинтеза в селекции сельскохозяйственных культур/А.В., Амелин и [др.]//VII Съезд Общества физиологов растений России «Физиология растений -фундаментальная основа экологии и инновационных технологий» -Нижний Новгород, 2011. -Часть 1. -С.49-50

- Коллекция мировых генетических ресурсов зернобобовых ВИР: пополнение, сохранение и изучение./М.А. Вишнякова и [др.]//Методические указания -Санкт-Петербург: ГНУ ВИР, 2010. -141 с

- Зубов, А.Е. Хозяйственное значение и селекционная ценность новой формы зернового гороха с дстерминантным типом роста/А.Е. Зубов, С.Р. Князькова//Доклады ВАСХНИЛ. -1989. -№12

- Мартыненко, Г.Е. Селекция ограниченно-ветвящихся и детерминантных сортов гречихи/Г.Е.Мартыненко, Н.В.Фесенко//Научное обеспечение увеличения производства пищевого и кормового растительного белка: тез. докл. на н.-метод. и коорд. совещ.; [ВНИИЗБК] -Орел, 1995.-С.52-54

- Новикова, Н.Е., Морфофизиологические особенности продукционного процесса у новой детерминантной формы гороха «люпиноид»/Н.Е. Новикова, А.В. Амелин, В.Н. Уваров//Труды 111 Международного симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» -Москва-Пущино, 1999. -Т.1. -С. 348-350

- Попова, И.А. Характеристика некоторых мутантных линий овощного гороха/И.А. Попова//Химический мутагенез и создание селекционного материала -М.: Наука, 1972. -С. 261-264

- Уваров, В.Н. Люпиноид -новый тип детерминантности у гороха/В.Н. Уваров//Селекция и семеноводство -1993. -№5-6. -С.19-20

- Шевченко, А.М. Наследование признака неосыпаемости семян гороха при гибридизации/А.М. Шевченко//Селекция и семеноводство. -Киев, 1980. -Вып. 44. -С. 37-41