Скрытая форма деструктивного холецистита (клинические и иммуно-биологические аспекты)

Автор: Орешкин А.Ю., Быков А.В., Воробьев А.И.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Токсикология

Статья в выпуске: 4 (20), 2008 года.

Бесплатный доступ

Получены данные об отличительных особенностях клинического течения скрытой формы деструктивного холецистита, определены подходы к ее диагностике и повышению результатов хирургического лечения.

Острый холецистит, атипичное течение, клинические особенности, хирургическая тактика, результаты лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/142148740

IDR: 142148740 | УДК: 616.

Текст научной статьи Скрытая форма деструктивного холецистита (клинические и иммуно-биологические аспекты)

Важной проблемой, влияющей на выбор сроков, методики операции, а в итоге и на исход заболевания являются атипичные формы деструктивного холецистита. Тот факт, что основанное на клиниколабораторных данных впечатление об улучшении состояния пациента и купировании, благодаря проведению консервативной терапии, острого приступа в 20—60 % случаев оказывается ложным, поскольку воспаление и деструкция в пузырной стенке сохраняются или продолжают нарастать [2, 5, 6, 10, 11, 12], позволил нам сформулировать понятие скрытой формы деструктивного холецистита (СФДХ).

Под СФДХ подразумевается вариант течения заболевания, при котором после купирования консервативными мероприятиями клинических проявлений острого холецистита (ОХ) — болевого синдрома, местных (болезненность, напряжение, пальпируемый желчный пузырь) и общих признаков острого воспаления (температура, лейкоцитарная реакция) в действительности остается стойкая обтурация, сохраняются и прогрессируют деструкция, гнойное воспаление желчного пузыря (ЖП), что в полной мере соответствует определению «деструктивный холецистит», служащего показанием к срочной операции.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение данных об отличительных особенностях СФДХ, улучшение ее диагностики и результатов хирургического лечения.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Клиника хирургии ФУВ ВолГМУ более 10 лет ведет целенаправленное изучение СФДХ. После- довательно ретро и проспективно изучены результаты хирургического лечения 2067 больных с острым холециститом из которых с СФДХ было 317 (15,3 % к числу всех и 25,1 % к числу пациентов с клинически купированным приступом). Таким образом, и наши данные свидетельствуют о весьма высокой частоте подобного варианта течения острого холецистита.

На первом этапе изучения проблемы СФДХ нами было установлено, что отсроченные операции (преимущественно открытые), выполняемые через 10—14 дней после клинического купирования приступа, в 60 % случаев оказывались далеко не легким и в техническом исполнении из-за выраженного экстравезикального инфильтрата, порой и с абсцедированием. В 22 % случаев послеоперационный период протекал с осложнениями, в структуре которых до 60 % занимали гнойные раны, отмечалась сравнительно высокая летальность (2 %). Малоинвазивные оперативные же вмешательства (лапароскопическая и минилапа-ротомная холецистэктомия [ЛХЭ, МХЭ]) сопровождались высоким (43 %) уровнем конверсии.

Поскольку во всех случаях клинически стертой деструкции ЖП сохранялась стойкая его блокада, с целью своевременной диагностики СФДХ было предложено контролировать направленность течения местного процесса с помощью динамического УЗИ. Была разработана синдромная классификация ультразвуковых симптомов острого холецистита, облегчающая их клиническую интерпретацию. Констатировано, что в эхокартине ОХ целесообразно выделять три качественно различные группы симптомов: одна свидетельствует о нарушении оттока желчи из полости, другая отражает степень деструкции стенки, последняя указывает на развитие экстравезикальных осложнений. Сонографическое наблюдение за развитием воспаления в пузырной стенке дало возможность распознавать клинически стертую форму деструктивного холецистита до возникновения экстравези-кальных осложнений. Констатация высокой эффективности динамического УЗИ в диагностике СФДХ (чувствительность 100 %, специфичность 87,5 %, прогностическая ценность положительного и отрицательного результатов 93,8 и 100 % соответственно) легла в обоснование новой хирургической тактики, а именно: в основе выбора оптимальных сроков хирургического вмешательства при стихающем приступе острого холецистита лежит не скорость регресса клинико-лабораторных критериев, а ультразвуковая информация о сохраняющейся блокаде ЖП и тяжести воспаления в органе [3, 4].

На следующих этапах работы нами ставились задачи внедрения и отработка новой хирургической тактики, изучения ее результатов [3, 4], а также углубленного изучения клинических, популяционных особенностей больных с СФДХ, выявления возможных отличительных признаков, включая особенности иммунного статуса. В разработку вошло 317 больных с СФДХ и 710 больных, оперированных срочно с обычным течением деструктивного холецистита (ОДХ), и как группа сравнения — 643 пациента, оперированных в отсроченном порядке.

Распределение больных по полу показало приблизительно равное соотношение мужчин и женщин (1:4,2 и 1:3,4 соответственно) в группе больных с СФДХ и с обычным течением ОХ. Однако при анализе всех пациентов, госпитализированных с острым холециститом, подтверждено, что у мужчин добиться его истинного купирования удается лишь у 38,4 % пациентов (у женщин этот показатель составляет 61,6 %).

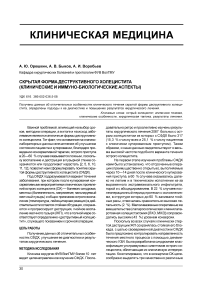

Рис. 1. Результативность консервативной терапии в зависимости от возраста больного

Выявлена практически линейная обратная зависимость числа отсроченных операций с увеличением возраста (рис. 1). СФДХ встречалась среди больных до 60 лет (73,5 %), причем 92,1 % из них приходилась на больных в возрасте 45— 59 лет, (средний возраст — (52,3 ± 13,2) года), а обычное течение деструктивного холецистита чаще отмечено среди людей старшей, более 60 лет, возрастной категории (85,7 %). Большая часть больных с СФДХ (66,7 %) поступали в клинику в сроки более 24 ч от начала приступа.

У большинства пациентов с СФДХ отмечен повторный приступ (89,8 %). Нужно отметить, что большая часть пациентов с ОХ с первым приступом (60 %) обращаются за помощью в первые сутки (с СФДХ — 7,7 %, с ОДХ — 64,3 %, с острым простым холециститом — 28 %), а позже 3 суток — не более 14 %, в то время как больные с повторными приступами госпитализировались в поздние сроки в 22 % наших наблюдений. Среди больных с СФДХ большинство были с повторным приступом (89,8 %), причем 92,3 % из них поступили позднее 1 суток от начала приступа.

У больных с СФДХ, по нашим данным, достоверно чаще, по сравнению с больными с обычным течением острого холецистита, встречалась вторая (А(II) — 53,7 %) или первая (О(I) — 33,4 %) группы крови — 87,1 % (р < 0,05) и достоверно реже — B(III) и AB(IV) группы крови.

Как и при любом заболевании развитие острого холецистита определяется динамикой взаимодействия защитных сил организма больного и факторами гнойно-воспалительного процесса. Ряд авторов сходятся во мнении, что у всех больных с острым холециститом наблюдаются нарушения иммунологического статуса, что в свою очередь может вести к осложненному течению заболевания [1, 6, 7, 8, 9], а влияние различных факторов иммунологической резистентности может приводить к атипичному течению деструктивного воспаления в желчном пузыре. Однако остается неясным, в каком звене иммунной защиты развиваются характерные нарушения.

Для сравнения иммунологических показателей нами отобраны две группы пациентов — I группа (основная) — больные с СФДХ (62 чел.), и II группа (контрольная) — больные с ОДХ (60 чел.). Анализируя состояние иммунного статуса у больных в группах сравнения до операции, мы выявили достоверные отличия в 14 показателях из 34 изучаемых. У больных с СФДХ имелось достоверное снижение показателей: иммунитета (абсолютного и относительного содержания лимфоцитов), отсутствовал выраженный лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево, характерный для деструктивно-воспалительного процесса, а также имелось резкое снижение абсолютного содержания Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-цитотоксичных клеток, NK-клеток, В-лимфоцитов, индекса завершенности фагоцитоза (при нормальных показателях активности и функции захвата фагоцитов). Эти данные свидетельствуют о том, что у больных с

СФДХ до операции имелись выраженные нарушения работы иммунной системы, что, очевидно, и явилось одной из причин хронизации острого деструктивного воспаления в ЖП и развития СФДХ.

С учетом полученных и уточненных клинических, лабораторных и иммунологических данных нами сформулирован популяционный портрет больного с СФДХ, позволяющий на основании клинических признаков заподозрить возможность развития СФДХ, предпринять дополнительные меры для уточнения диагноза, прежде всего — контрольное УЗИ, и выполнить своевременную радикальную операцию.

Итак, больной с СФДХ — это, как правило:

-

1. Пациент среднего (45—55 лет) возраста.

-

2. Пациент с первой O(I) или второй A(II) группой крови.

-

3. Повторный приступ ОХ.

-

4. При типичной клинической картине ОХ ма-ловыражены общие признаки воспаления: нормальная, как правило, температура тела; нормальный или незначительно повышенный уровень лейкоцитов, лимфопения.

-

5. Быстрая инволюция на фоне консервативной терапии (даже без применения антибиотиков, а иногда и в амбулаторных условиях) клинических и стандартных лабораторных признаков ОХ.

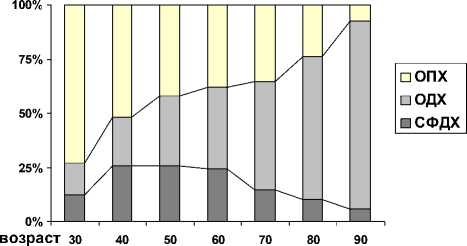

С 1995 г. в клинике осуществлялось внедрение новой тактики по отношению к пациентам на основе обязательного контрольного УЗИ, позволяющей своевременно диагностировать и оперировать больных с СФДХ в срочном порядке. Это позволило к 2000 г. снизить долю СФДХ во время отсроченных операций с 40 до 8 % [4], а число послеоперационных осложнений у больных этой группы — с 26 до 5 %. Было показано, что своевременная диагностика позволяет эффективно использовать малоинвазивные вмешательства в лечении СФДХ, поскольку не было выявлено ни существенных технических особенностей, ни отличия их результатов по сравнению с операциями при ОДХ.

Рис. 2. Доля запоздалых операций при СФДХ

Обоснованная таким образом тактика стала стандартом лечения больных с ОХ в нашей клинике. Проведено сравнительное изучение результатов хирургического лечения больных с СФДХ больных и ОДХ. Практическая отработка критериев диагности- ки позволила нам практически избежать ситуации СФДХ при отсроченных операциях (рис. 2).

Не выявлено принципиальных различий по характеру выполненных операций у больных с СФДХ и при ОДХ. В 52,7 % наблюдений выполнялась ЛХЭ или МХЭ. Причем, МХЭ в 1,35 раза чаще выполнялась больным с обычным течением ОДХ, а ЛХЭ в 1,3 раза чаще выполняли больным с СФДХ. В 5,9 % случаев потребовалось вмешательство на протоках, причем больным с обычным течением ОДХ в 1,5 раза чаще, чем больным с СФДХ.

В обеих исследуемых группах преобладали деструктивные морфологические формы ОХ (около 85 %), чаще флегмонозный — СФДХ (65,6 %), ОДХ (53,2 %). Частота выявления экстрапузырных и протоковых осложнений ОХ оказалась достоверно выше у больных ОДХ (30 против 8 %, р < 0,05). У больных с ОДХ значительно чаще (12,3 по сравнению с 3,8 % при СФДХ) мы обнаружили местный или диффузный перитонит. На наш взгляд, тот факт, что при СФДХ число перивези-кальных осложнений было меньше, объясняется своевременным ранним вмешательством, в то время как до внедрения новой тактики частота перивезикальных осложнений при запоздалых операциях превышала 20 %.Среди больных с СФДХ конверсия после ЛХЭ составила 5,1 %, после МХЭ — 6,4 %. В группе больных с ОДХ конверсия после ЛХЭ составила 3,8 %, после МХЭ — 7,8 %. Конверсий было выше после МХЭ в обеих группах. Чаще всего это было связано с прогнозированием протоковой патологии, необходимостью выполнения холангиографии и необходимостью холедохотомии.

В наблюдениях послеоперационные осложнения у 5,1 % больных СФДХ оказались незначительно ниже (р > 0,05), чем у больных в группе ОДХ (5,6 %). При этом у 50 % больных группы СФДХ отмечались экстраабдоминальные осложнения, в то время как в группе ОДХ превалировали (79 %) осложнения со стороны раны и брюшной полости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. Выявление отличительных популяционных и клинико-иммунологических признаков позволяет среди пациентов с острым калькулезным холециститом выделить как отдельную группу больных со скрытым течением деструктивного процесса в ЖП (СФДХ).

-

2. Комплексный подход к диагностике СФДХ позволяет выявлять пациентов, нуждающихся в срочном оперативном вмешательстве, с одновременным увеличением частоты малоинвазивных вмешательств, что в свою очередь нивелирует негативное влияние иммунных нарушений и заметно улучшает результаты хирургического лечения и ведет к улучшению результатов лечения.

-

3. Выявленные типологические признаки, клинические, иммунологические особенности СФДХ позволяют характеризовать ее как модель атипичного течения гнойно-деструктивных патологических процессов и как актуальную хирургическую проблему, решение которой может быть достигнуто только на основе междисциплинарного взаимодействия (анатомия, патанатомия, патофизиология, иммунология, эндокринология, экология, социальная гигиена, медицинская визуализация и т.д.)