Скульптуры апостолов на фасаде храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово в контексте культуры петровской эпохи

Автор: Крюков Денис Витальевич

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена интерпретация скульптурного убранства Подмокловской церкви исходя из знаковой системы аристократической культуры времени правления Петра I, раскрывающая петровские преобразования не столько как разрыв с традицией, сколько как её трансформация, развитие тенденций, явившихся еще в середине XVII века. Ключевым фактором для понимания этого явления следует признать религиозный характер преобразовательной деятельности сподвижников царя, что выразилось в смысловой связке «апостол - просветитель».

Церковь в подмоклове, г. ф. долгоруков, религиозная скульптура, просвещение, апостольство, петровские преобразования

Короткий адрес: https://sciup.org/170174178

IDR: 170174178 | УДК: 7.01

Текст научной статьи Скульптуры апостолов на фасаде храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово в контексте культуры петровской эпохи

Небезынтересно, что ἀπόστολος с греческого переводится как «посол». Семейство Долгоруковых прославились именно на дипломатическом поприще: Григорий Федорович был одним из самых талантливых дипломатов своего времени, его брат Яков — послом во Франции и Испании в 1687 году, племянник Василий Лукич — резидентом в Копенгагене и Париже, которого Петр весьма ценил, а сын Сергей сменил Григория Федоровича в Польше.

Все Долгоруковы владели иностранными языками, что в их время было редкостью. Помимо латыни кн. Г. Ф. Долгоруков знал польский, а вероятно, еще итальянский и француз-ский2. Далеко не все послы Петра при европей- ских дворах говорили на иностранных языках, резиденты, владевшие ими, имели несомненное преимущество. Так, произошла замена в Копенгагене А. Измаилова кн. В. Л. Долгоруковым, который «мог без толмача сам говорить с королем и министры для секрету» [ПиБ, т. VI, с. 329]. Назначение состоялось при непосредственном участии его дяди — кн. Григория Федоровича. Нам видится, что дипломатическая аллюзия также присутствует в скульптурном убранстве церкви в Подмоклове.

Посланничество в более широком смысле было важной частью культурной политики Петра I, достаточно вспомнить грандиозную акцию «Великое посольство». В это время метафора «апостол» могла приобрести оттенок «культуртрегера». Это хорошо видно на следующем примере. Феофан Прокопович в проповеди, сказанной после возвращения Петра из заграничного путешествия 1717 г., сравнивает царя с человеком, чита- ющим книгу. А книга эта — весь мир, который он видит в своем путешествии, со всеми странами, их социальным устройством, наукой и культурой. В этом же слове проповедник использовал распространенный тогда панегирический прием — сравнение царя Петра с первоверховным апостолом Петром: «Обаче сверх всего того еще и то-ликими путешествиями явил нам еси известно, яко не туне имя Петрово на тебе. Иное апостольское, иное твое звание, а по званию и дело иное. Но путь в обоих подобный. И что повеле Господь тезоименитому твоему апостолу о церкви своей, то ты исполняеши в цветущем сем в церкви царствии Российском» [Феофан Прокопович, с. 64]. Апостолу Петру, закидывающему сети на глубине Генисаретского озера и вытаскивающему множество рыб, уподобляется в своей деятельности царь Петр, переносящий на русскую почву плоды европейской культуры. То, что сказано в адрес царя Петра, применимо и к другим культуртрегерам, среди которых и Долгоруковы, ведь и ап. Петр — лишь один из двенадцати апостолов, хотя и первоверховный.

Образ царского патрона — апостола Петра (а вместе с ним и апостола Павла) стал очевидной доминантой в религиозной и культурной жизни. При этом их почитание приобрело барочный характер — зеркальность отражающихся смыслов: новая столица — и «город святого Петра» (апостола), и «святой город Петра» (царя). Петропавловские соборы и церкви во множестве появлялись в стране. Иконы и картины с изображением первоверховных апостолов украшали новые дворцы знати. Свв. Петр и Павел, наряду с аллегорическими и мифологическими образами, присутствовали на триумфальных арках, которые возводили по случаю важных военных «викторий»3. Размещение над главным входом в Подмокловскую ротонду скульптур апп. Пе-

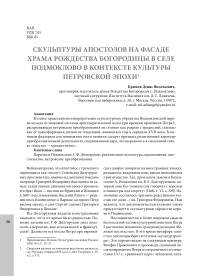

Рис. 11. Апостол Павел. Новый Завет. 1715 г.

тра и Павла — характерный пример. Прославляя апостола, прославляли царя.

Изображение апостола в облике просвещенного современника можно встретить и на гравюрах религиозных изданий начала XVIII века. Так, апостол Павел в книге Нового Завета 1715 года, изданной на Московском печатном дворе, изображен в интерьере, соответствующем частному жилищу образованного человека петровского времени (рис. 11).

Простая ордерная декорация комнаты, большие окна с мелкой расстекловкой переносят традиционный образ новозаветного писателя в современный антураж. Примечательно, что художник отказался от привычного для западноевропейских изданий решения в виде барочных форм храмового пространства, а изобразил приватную атмосферу кабинета в европейском вкусе.

Апостольская тема присутствовала и в государственной идеологии петровского времени, что проявилось в почитании апостола Андрея Первозванного — просветителя России. Еще с середины XVII в. ап. Андрею отводилась роль покровителя ученого монашества, участвовавшего в церковно-государственных просветительских проектах. Очевидно, в русле этой тенденции следует воспринимать факты посвящения престолов в монастырях, где жило образованное духовенство, апостолу Андрею Первозванному4. Эта тема получила особое развитие при царе Петре. Так, появился Андреевский флаг у флота и Андреевский орден. Считается, что Петр I учредил последний, ориентируясь на старейший английский рыцарский орден Подвязки. Первоначально он был задуман не только как знак отличия, но и как орден-корпорация и должен был объединять фиксированное число членов — 24, но этот принцип впоследствии не соблюдался [Вилинбахов, с. 9-23]. Определенным признаком корпоративности был обычай в день празднования памяти св. Андрея всем кавалерам ордена посещать по очереди друг друга [Берхгольц, ч. II, с. 329–335]. Девиз ордена гласил: «За веру и верность». Таким образом, им награждался кавалер, отличившийся добродетелью, которую можно было понимать и в гражданском, и в религиозном аспекте. Ближайший круг сподвижников Петра состоял в основном из Андреевских кавалеров. Г. Ф. Долгоруков был награжден этим орденом в 1709 г. за участие в Полтавском сражении. С известной долей условности можно сказать, что награжденный получал статус «равноапостольного».

Тем не менее данную условность в среде ее бытования воспринимали весьма серьезно. Благодарственная служба за победу под Полтавой, написанная вскоре после нее ректором московской Славяно-греко-латинской академии Фе-офилактом Лопатинским, является красноречивым примером того, как в петровское время религиозное сознание людей новой формации могло сочетать реальности, относящиеся и к библейской истории, и к современности [см.: «Служба благодарственная»]. В ней использовано множество популярных тогда сравнений, в том числе царя Петра с Самсоном, победившим льва — Карла XII (лев изображен на гербе Швеции). Здесь же обыгрывалось буквальное значе- ние древнегреческого слова Χριστός — помазанник. В богослужебном тексте (!) оно достаточно рискованно применялось к русскому царю Петру, который, как и всякий другой христианский монарх, был помазан на царство [там же, Седален по полиелее, л. 8–8 об.]. Для нашей темы важен один из текстов службы, в котором сравниваются Мазепа с отпавшим апостолом Иудой, а верные сподвижники Петра I — с учениками Спасителя: «да почтутся якоже апостоли, не согла-сившиися со вторым Иудою Мазепой, но душы предавшии за своего владыку: взыграйте, стеня-щим и рыдающим супостатом: достойни за верность и послушание чести, и венцев небесных» [там же, Стихира по 50-м псалме на Утрени, гл. 6, л. 8 об. — 9]. Этот текст фиксирует, по всей видимости, устойчивую метафору того времени, связывающую ближайшее окружение царя и апостольскую общину. «Равноапостольная» тема вышла за рамки барочной придворной игры и настойчиво предлагалась всей пастве Российской церкви: служба неоднократно переиздавалась и была обязательна для проведения [Мартынов, с. 141, 147-148]. Царь в таком обществе приобретал еще более высокий сакральный статус. Данный текст развивал тенденции, которые уже реализовались к тому моменту в виде структурных и образных изменений деисусного чина русского иконостаса.

Впрочем, зыбкий язык аллюзий и метафор не предполагал строго закрепления таких сравнений. Исторические деятели сопоставлялись со святыми, но не приравнивались к ним. В планы даже самых преданных сторонников Петра и его реформ, разумеется, не входило обожествление монарха, они понимали, что назвать царя богом в прямом значении этого слова будет кощунственно, хоть это и вменяли им в вину традиционалисты [см.: Живов, Успенский]. Уподобление реальных деятелей апостолам было также скорее культурным этикетом, одним из знаков барочной культуры и ее языка. Скульптурный ансамбль Подмокловской ротонды — характерное явление этого порядка.

Возникает предположение, что скульптуры апостолов могут иметь портретное сходство с историческими деятелями петровской эпохи, в том числе с самим царем и с заказчиком. Доказать его — весьма непростая задача, т. к. неизбежна субъективность оценки в ситуации достаточно приблизительной индивидуализации скульптур и их плохой сохранности. Тем не менее практика криптопортретов в церковном искусстве в это время уже стала заметным явлением. Очевидно, она была заимствована из западнорусских земель. Так, в 1620-х гг. на полях одного из экземпляров Острожской библии, бытовавшего на Волыни, анонимный автор, которого в научной литературе принято называть «вольнодумцем», в числе прочих обличений в адрес современных ему нравов, выступает против обычая строить храм в честь своего небесного патрона и писать в нем иконы, имеющие портретное сходство со строителем и его женой [Немировский, с. 234]. Историкам русской культуры петровского времени известны примеры, когда в изображениях святых или мифологических персонажей угадываются черты исторических лиц. Ровин-ский предполагал такое сходство на гравюрах: мч. Феодора Стратилата — с Федором Шакло-витым [Ровинский 1886-1889, т. III, стлб. 2129], апокалиптической крылатой Девы — с царевной Софьей и Афины Паллады — с Петром I. [Ровинский1884, с. 2, № 3; с. 4, № 22]. Черты царя Петра приданы изображению Марса в росписи плафона Ореховой комнаты дворца Меншикова [Мещеряков и др., с. 25]. Аналогичную аллюзию находим в иконостасе Филевской церкви, где архидиакону Стефану придали черты молодого Петра, а архидиакону Лаврентию — его брата, царя Иоанна [Комашко, Мерзлютина, с. 62]. Н. Никитенко в росписи «Первый Вселенский собор» из Софийского собора в Киеве и на аналогичной композиции в Троицкой церкви Киево-Печерской лавры в изображениях 10 святителей предполагает портреты 10 патриархов Русской церкви первого периода патриаршества. Она же вместе с О. Ковалевской усматривает в этих композициях изображения гетманов И. Мазепы (в обоих случаях), И. Скоропадского (в Троицкой церкви), князя Д. М. Голицына (в Софийском соборе) [Нiкiтенко, с. 128-139]. Есть пример иного порядка, в котором проявилось желание заказчика открыто поместить портреты своей семьи в пространстве своего вотчинного храма: интерьер Дубровицкой церкви украшен барельефами с изображениями князя Бориса Голицына, его супруги и сына [Филипович, с. 19]. Уникально изображение Петра I в виде всадника на белом коне, поражающего льва, на иконе «Христос в чаше» из Никольского собора в Ревеле. Надпись рядом с всадником: «царь Петр» — не допускает раз- ночтений5. Два последних примера с очевидностью свидетельствуют, что пространство храма или иконы уже не противопоставлялось реальности в рамках оппозиций «временное — вечное», а также «профанное — сакральное». Реальность стала рассматриваться как проекция вечности. Криптопортреты являются более завуалированными проявлениями этой же тенденции.

Но и в этом случае мы не можем не отметить, что данная тенденция имеет достаточно глубокие корни. Вопрос о допустимости изображений на иконах живых (на момент написания) людей был поставлен царем Иоанном Грозным на Стоглавом соборе (1551)6. Поводом послужила знаменитая четырехчастная икона из Благовещенского собора Московского кремля, где в сюжете «Приидите, людие, трисоставному Божеству поклонимся» были изображены «ц (а) ри и кн (я) зи, и с (вя) т (ите) ли, и народи, которые живы суще». Другим смущающим произведением был образ Божией матери в деянии «иже есть на Тихвине» [см.: Емченко, с. 306]. Ответ иерархов под началом митрополита Макария гласил, что изображения царей, цариц, святителей и множества народа встречаются на иконах «Воздвижение Креста», «Покров Божией Матери», «Происхождение честного Креста», что является свидетельством древней традиции — это «от древних с (вя) тых о (те) ц предание и от пресловущих живописцев греческих и русских» [там же]. А на иконе «Страшный суд» «воображают и пишут не токмо с (вя) тых, но и неверных, многие и различные лики ото всех язык». Предмет дискуссий в XVI в., после легитимизации в переходное время трансформировался и приобрел достаточно экстравагантное проявление в практике криптопортретов. Стимулом для этого послужила смена условного изобразительного языка на «живоподобное» письмо икон, а также использование близких к иконописным художественных средств в портретах-парсунах.

Разумеется, разгадывание физиогномических загадок не может претендовать на абсолютную достоверность, на что, вероятно, рассчитывали заказчики и художники. Все же предложим наше видение сходства с современниками заказчика у двух подмокловских скульптур

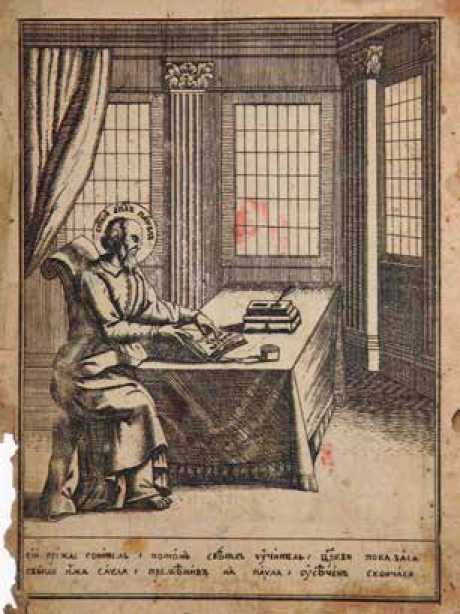

Рис. 12. Апостол Симон Кананит

Рис. 13. Симеон Полоцкий

из-за их характерных особенностей. Первый случай — апостол Симон Кананит (рис. 12).

Мы предполагаем, что в данном образе князь Долгоруков запечатлел Симеона Полоцкого. Основанием для этого предположения может служить, во-первых, их общее имя (Симон и Симеон — две транскрипции одного имени), а во-вторых, гравированный портрет из собрания Платона Бекетова (рис. 13), который, как это следует из предисловия, пользовался старыми оригиналами [Бекетов, с. 77, № 17]. Скульптура, как и гравюра, изображает человека с фактурными чертами лица: в обоих случаях обращают на себя внимание выступающие надбровные дуги и скулы, впалые щеки, большие пухлые губы и характерный горбатый крупный нос. Близка форма бороды и усов. Два портрета объединяет и характерная сутулость фигуры. Так князь, вероятно, отдал долг памяти своему учителю богословских и светских наук. В этом случае нельзя не отметить принципиальность позиции князя, который изобразил под видом святого духовного писателя, чьи сочинения были объявлены неправославными на Соборе 1690 г. в рамках борьбы «греко- филов» и «латинствующих». Впрочем, ко времени строительства Подмокловской церкви, в ситуации общей вестернизации, эти споры были уже неактуальны. Есть и еще один аспект у данного факта: культура, появившаяся еще при Алексее Михайловиче «Тишайшем», не была забыта в конце царствования Петра Великого. Из этого можно заключить, что аристократы того поколения и культурного типа, к которому относился князь Григорий, воспринимали петровские преобразования как один из этапов единого процесса, начавшегося в годы их юности.

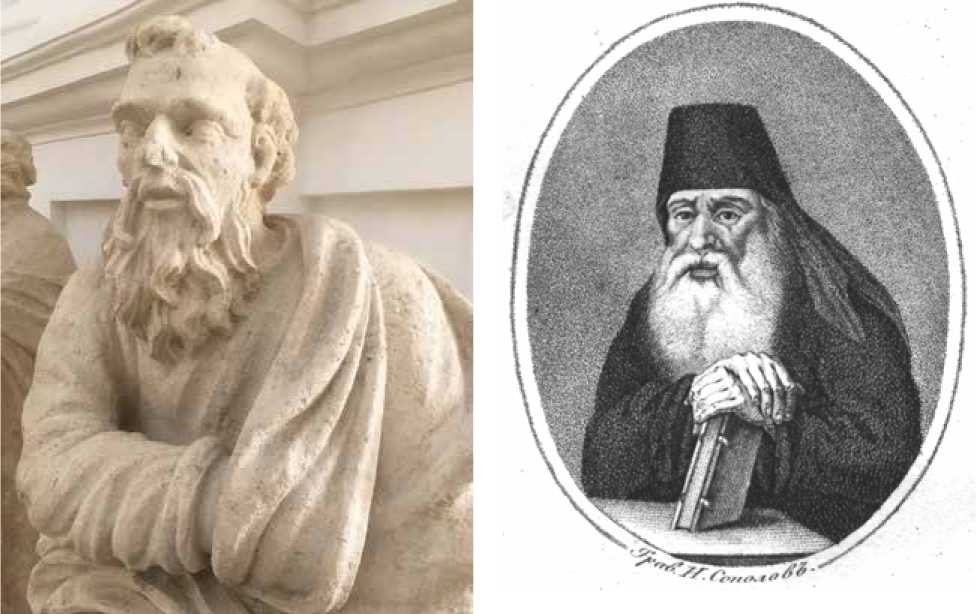

Второй случай — скрытый портрет Петра I в облике ап. Иоанна (рис. 14).

В Подмоклове молодой апостол изображен без бороды, у него характерное круглое лицо и несколько припухшие веки больших глаз навыкате (левый глаз утрачен), открытый лоб, волнистые волосы спускаются на плечи. Все это соответствует портретным чертам царя Петра. Другой вопрос: почему был выбран именно ап. Иоанн, а не Петр или Андрей, которых царь считал своими покровителями? Наша версия такова. Петр и Андрей, подобно другим апостолам, изо-

Рис. 14. Апостол Иоанн бражались с бородой. Единственным исключением был юный Иоанн, который в качестве апостола изображался безбородым (как евангелист — уже с бородой). Царь Петр бороды не носил7, и хорошо известно, как он боролся с этим старым обычаем. В данной ситуации криптопортрет Петра в облике любого другого апостола был бы и неузнаваем, и весьма неуместен.

В отношении других современников князя Григория Федоровича стоит отметить, что, хотя к 1720 году ни у кого из царского окружения уже не было бород, в конце XVII в. почти все их еще носили, о чем свидетельствуют сохранившиеся портреты. Напомним, что детали одежды у фигур апостолов соответствуют времени перед петровскими реформами. Таким образом, корреляция других фигур с петровскими деятелями (в частности, ап. Иакова Алфеева с кн. Яковом Долгоруковым) принципиально возможна.

Характерная деталь иконографии ап. Иоанна — змея, выползающая из чаши на грудь, мо- жет являться метафорой обстоятельств жизни царя: как Иоанн, по преданию, остался невредим под действием змеиного яда, данного ему врагами христианства, так и Петр победил все козни врагов. Аллегория имела традицию: в 1709 году архимандрит Иосиф Туробойский в своем сочинении «Политиколепная апофеосис достохвальныя храбрости всероссийскаго Геркулеса… Толкование или изъяснение врат триумфальных», повторяя иносказательный образ, ранее уже использованный на вратах 1704 г., сравнивал Петра с Геркулесом, в детстве победившим двух змей. Панегирист имел в виду усмирение царем в юности стрелецкого восстания и победу над сестрой. В этом же сочинении со змеем сравнивается И. Мазепа [см.: Панегирическая литература, с. 65]. Западная иконография ап. Иоанна в виде юноши со змеей в Под-моклове может являться христианским аналогом античного иносказания, а также обозначать предательство гетмана, обласканного царем, но оказавшемся «пригретой на груди змеей». Предположение о корреляции скульптуры ап. Иоанна с царем косвенно подтверждается и вниманием царя к этому святому: для собственных домашних скульптурных экзерсисов Петр, наряду с образами апп. Петра и Андрея, выбирает и его образ [см.: Евангулова, с. 49], очевидно считая ап. Иоанна также своим покровителем.

Тема апостольской общины при выделении особой роли св. ап. Иоанна Богослова имеет продолжение в иконостасе Петропавловского собора. Этот выдающийся памятник петровской эпохи был выполнен в соответствии с богословской программой, по-видимому, составленной Петром при участии митрополита Феофана Прокоповича [Бусева-Давыдова, 1999]. Она построена на чрезвычайно развитой символике и аллюзиях на исторические реалии того времени, связанные с деятельностью царя. В иконостасе, схожем с триумфальной аркой, отсутствует Де-исус, а вместо него смысловым центром становятся Царские врата, куда перенесены образы Спасителя, Богородицы, архангелов и апостолов в изображении «Тайной Вечери». Этим подчеркивается идея ядра Христианской Церкви, состоящего из ближайшего окружения Спасителя, ранее только намечавшаяся в иконостасах храмов «нарышкинского стиля». Изображение выполнено в скульптурной технике горельефа (архангелы Михаил и Гавриил — в жанре круглой скульптуры), а сами фигуры помещены в пространство

Рис. 16. Видение 24-х старцев. Лицевая Библия Пискатора

Сионской горницы, имеющей вид ордерного круглого сооружения. Тема ротонды с апостолами, помимо использования скульптурной пластики на фасаде, также роднит Подмокловскую церковь и Петропавловский собор (напомним, на соборе скульптурное убранство не сохранилось).

Рис. 15. Видение 24-х старцев. Икона-квадрофолий иконостаса Петропавловского собора, СПб.

Но самое примечательное, что на традиционном месте иконы «Тайной Вечери» над Царскими вратами помещено уникальное для русской иконописи «Видение св. Иоанну Богослову двадцати четырех старцев», т. е. икона, переносящая тему святого ядра Церкви из исторической в эсхатологическую плоскость (рис.15).

Ее композиция была заимствована из Библии Пискатора (рис. 16).

Это изображение небесной литургии, на которой присутствует не 12, а 24 участника (Откр. 4:1–5:14). На иконе-квадрифолии святые старцы стоят на коленях пред престолом Спасителя, образуя ровный круг. Тайновидец ап. Иоанн, выделенный на первом плане, здесь соотносится с Петром, прозревавшим историческое будущее новой России, а 24 старца тогда должны иметь отношение к членам Андреевского ордена, задуманного с таким же количественным ограничением участников. Примечательно и то, что в интерьере Подмокловской ротонды восемь пучков строенных пилястр также образуют 24 столпа (рис. 17), подобно старцам, расположенным по кругу на иконе собора.

Рис. 17. Интерьер храма в Подмоклове, вид на купол

Так тема фасада «апостолы — столпы Церкви» преломляется в интерьере как идея строительства новой России, опору которой должны были составлять Андреевские кавалеры — соратники царя-преобразователя.

Итак, мы рассмотрели обстоятельства появления скульптур на Подмокловской церкви. Подведем итоги.

-

1. Скульптура на фасаде церкви в петровское время стала знаком высокого положения строителя. Моде на церковную скульптуру следовал сам Петр I. Князь Григорий Долгоруков таким образом заявил о своем социальном статусе.

-

2. Церковная скульптура, выполненная в западноевропейской манере, противопоставлялась народной «иконе на рези», в которой видели соблазн идолопоклонства. Это проявилось в законодательных актах Сената и Синода. Скульптура разрешалась только в том случае, если являла собой пример просвещенности ее инициатора, что воспринималось не только как культурный, но и как религиозный критерий. Князь Григорий был участником этого регламентирующего процесса. Подмокловские скульптуры должны

-

3. Выбор апостольской тематики для скульптур в Подмоклове был обусловлен ассоциативной связью между апостолами и просвещенными людьми. Эта тенденция зародилась в середине XVII в. в среде ученого монашества, но к петровскому времени стала устойчивой метафорой не только церковной и культурной, но и социально-политической жизни, что проявилось в государственной идеологии.

-

4. В подмокловских скульптурах можно предположить скрытые портреты деятелей времени жизни заказчика. При этом временной диапазон их жизни может быть достаточно широким и включать персоналии как дореформенной истории России, так и петровской эпохи.

-

5. Апостольская тематика хорошо согласуется с идеей Подмокловской ротонды как «дома Премудрости» и позволяет трактовать стоечные элементы ордера как метафору деятелей петровского времени — опору нового просвещенного государства.

были быть образцовыми «кунштами», которые воспринимались бы не как моленные образы, а как часть архитектуры.

Список литературы Скульптуры апостолов на фасаде храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово в контексте культуры петровской эпохи

- Бекетов П. П. Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям воинским и гражданским, по учености, сочинениям, дарованиям, или коих имена по чему другому сделались известными свету, в хронологическом порядке, по годам кончины, с приложением их кратких жизнеописаний. М., 1821-1824.

- 2. Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Ф. В. Берхгольца 1721-1725/перевод с немецкого И. Ф. Аммона. М., 1858-1860.

- Бусева-Давыдова И. Л. Иконостас Петропавловского собора в Петербурге // Искусствознание. 1999. № 2. С. 510-529.

- Он же. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008.

- Вилинбахов Г. В. Награды России. Ордена. СПб., 2006.

- Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в. М., 1987.

- Емченко Е. Б. Стоглав: исследование и текст. М., 2000.

- Живов В. М., Успенский Б. А. Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Успенский Б. А. Избранные труды: в 3 т. Т. I: Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. С. 110-218.

- Комашко Н. И., Мерзлютина Н. А. Церковь Покрова в Филях. М., 2003.

- Мартынов И. Ф. Три редакции «Службы благодарственной о великой победе под Полтавой» // XVIII век. Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой четверти XVIII века. Л., 1974. С. 139-148.

- Мещеряков В., Саверкина И., Игнатьева Е. Дворец Меншикова. Государственный Эрмитаж. СПб., 2004.

- Немировский Е. Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. М., 2007.

- 34

- Шкггенко Н. М. Бароко Софп Кшвськог К., 2015.

- Письма и бумаги императора Петра Великого: в 13 т. СПб., М., 1887-2003.

- Панегирическая литература петровского времени/издание подготовил В. П. Гребнюк, под ред. О. А. Державиной. М., 1979.

- Погосян Е., Сморжевских-Смирнова М. «Яко аз на раны готов»: Петр I на иконе Таллинского Никольского храма // Humaniora: Litterae Russicae. Тарту, 2009. С. 11-37.

- Ровинский Д. А. Материалы для русской иконографии: в 12 вып. Вып. 1. СПб., 1884.

- Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов: в 4 т. СПб.,1886-1889.

- Румянцева В. С., Даниленко Борис, прот. Андреевский монастырь в Пленницах // Православная энциклопедия. Т. II. М., 2001. С. 350.

- Журнал путешествия по Германии, Голландии и Италии в 1697-1699 гг., веденный состоявшим при великом посольстве русском, к владетелям разных стран Европы/сообщ. с прим. И. Ф. Горбунова // Русская старина. Т. XXV. 1879. С. 101-132.

- Рязанцев И. В. Скульптура в России: XVIII — начало XIX века: очерки. М., 2003.

- Служба благодарственная, Богу в Троице славимому, о великой Богом дарованной победе над Свейским королем Каролом вторым на-десять, и воинством его, содеянной под Полтавою. В лето от воплощения Господня 1709, месяца иуния в 27 день // Минея месячная. Июнь. Московский печатный двор, 1741. Л. 1-16 второй пагинации.

- Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого: в 6 т. СПб., 1858-1863.

- Феофан Прокопович. Сочинения/под ред. И. П. Еремина. М., Л., 1961.

- Филипович Э. Г. Дубровицкая церковь: Каменная и живая: путеводитель. М., 2009.