Славянские корни мери (о гипотезе В. В. Седова)

Автор: Леонтьев А.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Конференция памяти В.В. Седова (Москва, 2014 г.)

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен частный случай реконструированного В. В. Седовым процесса проникновения славян в третьей четверти I тыс. н. э. в лесную полосу Восточной Европы. Для локальной территории Волго-Клязьминского междуречья происходившие изменения привели к славянизации местного финноязычного населения, известного в летописи под именем «мери». Анализ аргументов убеждает в их недостаточности для такого вывода. Вместе с тем в статье рассмотрены некоторые не учтенные В. В. Седовым археологические находки. В частности, дана сводка находок лепной керамики с налепным рельефным валиком

Раннее cредневековье, меря, славяне, миграция, височные кольца, предметы импорта, керамика с валиком

Короткий адрес: https://sciup.org/14328197

IDR: 14328197

Текст научной статьи Славянские корни мери (о гипотезе В. В. Седова)

В этногенических построениях В. В. Седова история мери – лишь локальный эпизод реконструируемой общей картины изменений, происходивших в лесной полосе Восточно-Европейской равнины вследствие Великого переселения народов и климатических перемен. Согласно выдвинутой гипотезе, в северо-восточном направлении с рубежа IV–V вв. началось движение (перемещение) земледельческого, преимущественно славянского населения, из Среднего Повисленья, области пшеворской, отчасти вельбарской культур (Седов, 1995. С. 210; 1999б. С. 113–115). В археологических материалах этот процесс отмечен появлением на территориях балтских и финно-угорских племен предметов провинциально-римского происхождения. В их число входят В-образные пряжки, пинцеты, пластинчатые кресала, двушипные и пламевидные наконечники копий, некоторые типы украшений и орудий труда. Особо отмечено, что ремесленные центры пшеворской культуры к концу V в. перестали существовать, и, таким образом, бытовавшие в лесной зоне провинциально-римские изделия не могут считаться объектами импорта. Путь славян на северо-восток В. В. Седов соотносит с появлением жерновов и новых типов серпов, а также распространением сельскохозяйственной культуры ржи.

Именно появление среднеевропейских переселенцев с запада объясняет, по мнению В. В. Седова, смену и трансформацию культур раннего железного века европейской лесной зоны на протяжении от Понеманья до Верхней Волги и Волго-Окского междуречья на протяжение третьей четверти I тыс. н. э. Отдельные группы славян добрались до Поочья (мурома, область рязано-окских могильников) и марийского Поволжья ( Седов , 2002. С. 397–401). С процессами миграции было связано формирование в VI в. культуры восточнолитовских курганов, культуры псковских длинных курганов в V в. ( Седов , 1999б. С. 119–121), становление начиная с конца IV в. (Там же. С. 132, 133) балтославянской тушемлинской культуры, появление ильменских славян (культура сопок).

В VI–VII вв. славяне появляются и в Волго-Окском междуречье, с чем связан конец дьяковской (позднедьяковской) культуры. В восточной части этой географической области при участии местного финноязычного населения возникает новая, в своей основе славянская, этническая общность. «Этноним славянской группировки, колонизировавшей около середины I тыс. н. э. территории будущей Ростово-Суздальской земли, неизвестен. В период становления Древнерусского государства население этой земли называлось мерей. По-видимому, летописец, отмечая, что «перьвии насельницы… в Ростове меря», имел в виду не финноязычное племя, а древнерусское население, проживавшее в землях мери, активно включенной в ассимиляционный процесс» (Там же. С. 158). Таков конечный вывод исследования.

Но В. В. Седов не упомянул продолжение приведенного летописного текста из вводной части Повести временных лет, говорящего о том, что меря относится к «иним языцам», перечень которых дан в противопоставлении славянскому («Се бо токмо словенеск язык в Руси:…» ПВЛ, 1996. С. 10). В реконструкции исторического прошлого данные письменного, а для нас единственного в своем роде источника, имеют очевидный приоритет перед любыми иными аргументами. Отсюда появляются сомнения в правильности гипотезы и заставляют оценить аргументы, положенные в ее основу. В частности, наблюдения в области языкознания, на которые ссылается автор и согласно которым в говорах русского населения Волго-Окского междуречья имеются элементы архаичной акцентной системы, восходящей к праславянскому языку ( Седов , 1999б. С. 158). Думается, что выявленные в языке реликты не обязательно должны свидетельствовать об их появлении во времена предполагаемого переселения, а не позже и в силу иных обстоятельств.

Основным археологическим признаком появления славянского населения В. В. Седов полагает распространение проволочных браслетообразных височных колец с сомкнутыми (или незамкнутыми) концами (Седов, 2002. С. 393, 394. Рис. 80, 83). В археологии височные кольца традиционно считаются этноопределяющим признаком. Но в данном случае речь идет о простейшем украшении, изготовление которого не требует образцов для подражания: достаточно согнуть металлическую проволоку на деревянной оправке или сделать то же вручную. Поэтому не обязательно усматривать славянское влияние, тем более как следствие появления нового населения, в распространении браслетообразных колец в древностях финских народов Поволжья (мери, муромы, мордвы, мари) и далее в Прикамьи, где они также встречаются (например: Голдина, 1985. С. 35. Табл. III, 1–3, 29).

Другие упоминаемые В. В. Седовым предметы, иллюстрирующие появление славянского населения, получили распространение в третьей четверти I тыс. н. э. в разных областях Восточной Европы и сами по себе указанием на происхождение изготовителя или владельца не являются. Находки такого рода в большинстве случаев на отдельных памятниках единичны, а у мери известны только в коллекции Сарского городища ( Седов , 1999б. С. 100–111. Рис. 19–21)1. Таким образом, выдвинутую В. В. Седовым гипотезу о славянских корнях мери нельзя считать полностью обоснованной. Но это не значит, что сделанные им наблюдения не требуют внимательного к себе отношения и дальнейшего осмысления.

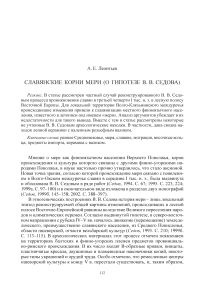

В добавление к карте западных импортов на территории мери нужно добавить железную В-образную пряжку, находка которой связана с догородским культурным слоем Ростова ( Леонтьев , 2011. С. 64). Плохая сохранность не позволяет установить подробности оформления (наличие рифления и проч.), но форма рамки и язычка подтверждает типологическую принадлежность изделия (рис. 1, 4 ). По радиоуглеродным датировкам, с учетом данных калибровки, доярусный культурный слой Ростова начал формироваться с конца VII в. ( Александровский и др. , 2014. С. 104).

Можно пополнить перечень предметов западного (относительно ВолгоКлязьминского междуречья) происхождения среди находок Сарского городища. Помимо учтенных В. В. Седовым пластинчатых кресал и пинцета с расширенными концами, в коллекции памятника есть наконечники копий, определяемые как «пламевидных» очертаний, или «с профилированным пером» (рис. 1, 2, 3 ), датируемые V–VII вв. ( Казакявичус , 1988. С. 36–40. Рис. 13; Казанский , 2008. С. 306). К той же группе древностей относится ромбовидный наконечник (рис. 1, 1 ) типа I Г, по классификации А. Казакявичуса, с акцентированным ребром по центральной оси пера ( Казакявичус , 1988. С. 29–32. Рис. 9). Близкая по форме и пропорциям, но более ранняя аналогия происходит из погребения 45 у погоста Доложское (Плюсско-Лужское междуречье, Ленинградская обл.). Эта находка датируется в пределах последней четверти IV – первой четверти V в. ( Булкин и др. , 2005. С. 145–147. Рис. 2, 2 ). К финно-угорским древностям не имеют отношения две трехрогих лунницы, найденные в одном из погребений Сарского могильника (рис. 1, 5 ). Точные аналогии им неизвестны. Такого рода украшения с долгой историей и широкой географией бытования в рассматриваемое время можно связывать с Прибалтикой, хотя известный экземпляр похожей формы с циркульным орнаментом, но массивный литой известен в могильнике постчерняховского времени Данчены в далеком Нижнем Подунавье ( Родинкова ,

Рис. 1. Наконечники копий ( 1–3 ) и трехрогая лунница ( 5 ) из коллекции Сарского городища; В-образная пряжка ( 4 ) из Ростова

2000. С. 6–19. Рис. 1, 7 , 3, 4 )2. Сарские экземпляры были найдены в комплексе с муромо-мордовской нагрудной бляхой «с дверцей» и на этом основании датированы концом VII – началом VIII в. ( Леонтьев , 1996. С. 169, 170; Вихляев и др. , 2008. С. 30, 31. Рис. 47, 1 ). Упомянутый ромбовидный наконечник копья в комплекс погребения входил вместе с топором-кельтом, обычным для финских древностей Поволжья, т. е. также никак не может указывать на этническую принадлежность погребенного.

В современных исследованиях предполагается, что проникновение оружия и других предметов европейского облика связано с локальными миграциями в V–VI вв. военизированных групп «дунайско-германского, балтского и славянского населения» ( Казанский , 2008. С. 311), возможно, и без участия славян ( Лопатин, Фурасьев , 2007. С. 284, 285). Эта гипотеза касается западной части лесной зоны: Поднепровья и бассейнов рек балтийского бассейна. Для данной территории предметы импорта могут рассматриваться лишь как показатель существования связей с более западными областями уже в третьей четверти I тыс. н. э. пока без определения сущности и форм контактов.

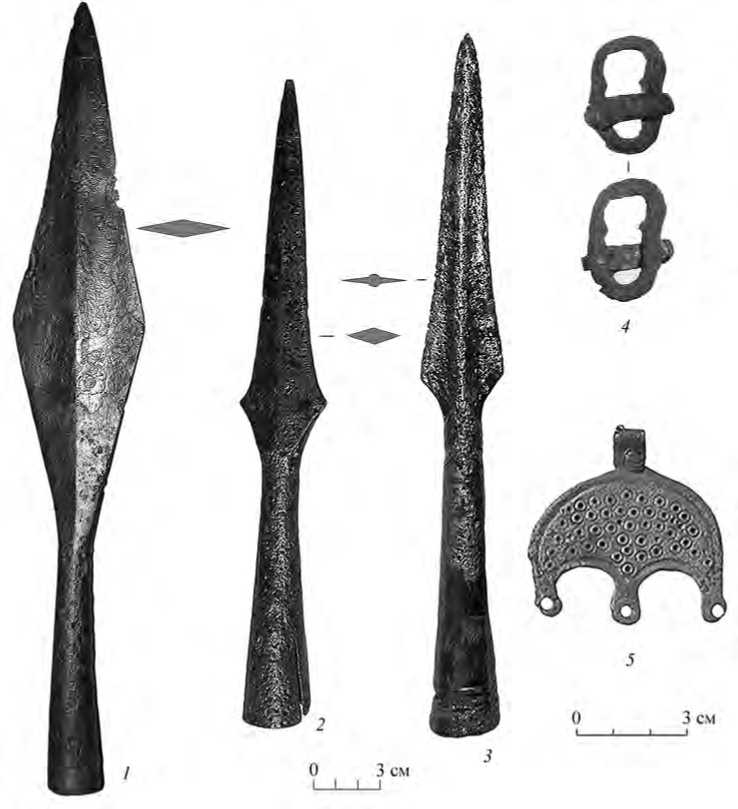

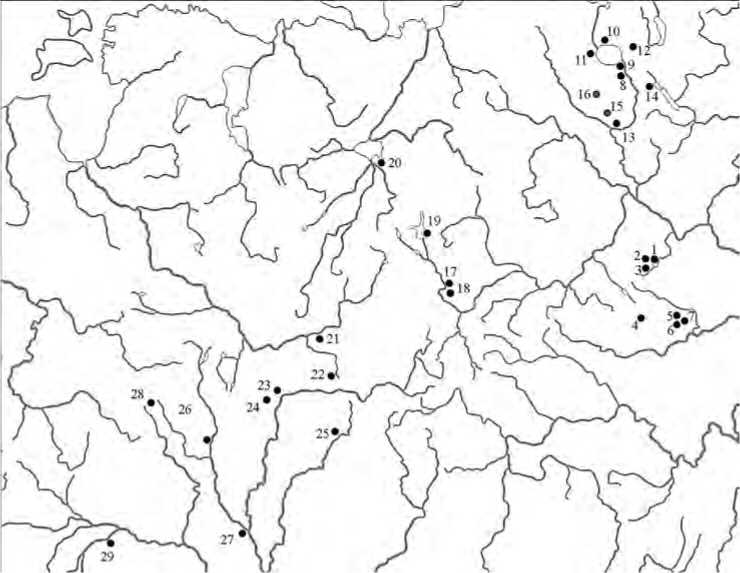

Некоторую информацию дает лепная керамика поселений мерянского времени. В Ростове в том же начальном горизонте культурного слоя, к которому относится находка В-образной пряжки, были найдены фрагменты 15 лепных сосудов с валиком под венчиком. Распределение находок на участке раскопа показывает, что они не относятся к какому-либо определенному комплексу или уровню культурного слоя ( Леонтьев , 2014. С. 309). Вся керамика была изготовлена из глины с примесью дресвы, отличалась хорошим обжигом. Орнамент отсутствует. Валик, располагавшийся под верхним краем венчика, обычно имел подтреугольное сечение (рис. 2, 1, 2 ). Показательно, что в собственно городских отложениях конца X – XI в., характеризующихся преобладанием лепной посуды, такая керамика полностью отсутствует.

Отдельные фрагменты с налепным валиком под венчиком обнаружены на 6 поселениях под Ростовом, Юрьевом и Суздалем (рис. 2, 3, 4 , 3, 2–7 ). В условиях недостаточной изученности памятников датировка находок с учетом оценки исследователей определяется в пределах VII–X вв. ( Леонтьев , 2014. С. 309, 310. Рис. 3, 7–9, 11 ).

Еще одним районом Северо-Восточной Руси, где известна керамика с на-лепным валиком, является Белозерье и бассейн Шексны (рис. 2, 5–7 , 3, 8–13 ). В сравнении с находками районов Ростова и Суздальского ополья керамика северной области связана с более поздними памятниками древнерусского времени IX–X вв. ( Макаров , 1985. С. 84; 1991. С. 149, 156. Рис. 4, 5, 6 , 5, 7 , 7, 17 ; 1997. С. 55, 231. Табл. 19, 7 ; Кудряшов , 2000. С. 50–52. Рис. 8).

Наиболее поздние датированные находки встречены восточнее бассейна Белого озера на побережье Кубенского озера (рис. 3, 14 ). Рельефный валик отмечен на двух фрагментах в коллекции лепной орнаментированной керамики селищ Минино I и II в слое X – начала XI в. ( Мокрушин , 2008. С. 279. Табл. 104. Рис. 232, 17) 3.

В двух случаях (рис. 3, 15, 16 ) встреченные в раскопках фрагменты керамики с валиком могли принадлежать округлодонным сосудам ( Кудряшов , 2012. С. 54, 55). Это иной круг древностей, с иными гончарными традициями, свойственными финно-угорским народам Приуралья.

За пределами Северо-Восточной Руси в ее ранних границах единичные фрагменты сосудов с валиками известны на селище близ Ржева в верхнем течении Волги (рис. 2, 1, 2 , 3, 17 ), которое, по мнению исследователей, относится

Рис. 2. Фрагменты сосудов с налепным валиком под венчиком

1, 2 – Ростов; 3 – Деболовское; 2, 4 – Кистышь; 5 – Октябрьский Мост; 6, 7 – Крутик; 8 – Рогово; 9 – городок на Маяте; 10 – Кисели; 11, 12 – Никодимово; 13 – городище на Менке; 14 – Хотомель к так называемым «памятникам с верхневолжским набором керамики», и датируются в рамках середины – третьей четверти I тыс. н. э. (Исланова, Черных, 2008. С. 171. Рис. 2, 6, 6, 1). Известные по публикациям находки на двух других памятниках Верхневолжья (рис. 3, 18, 19) сомнительны (Леонтьев, 2014. С. 311).

Северо-западнее, за пределами волжского бассейна, характерный фрагмент венчика с украшенным насечками валиком найден на Городке на Маяте у оз. Ильмень в слое середины – третьей четверти I тыс. н. э. (рис. 2, 9 , 3, 20 ),

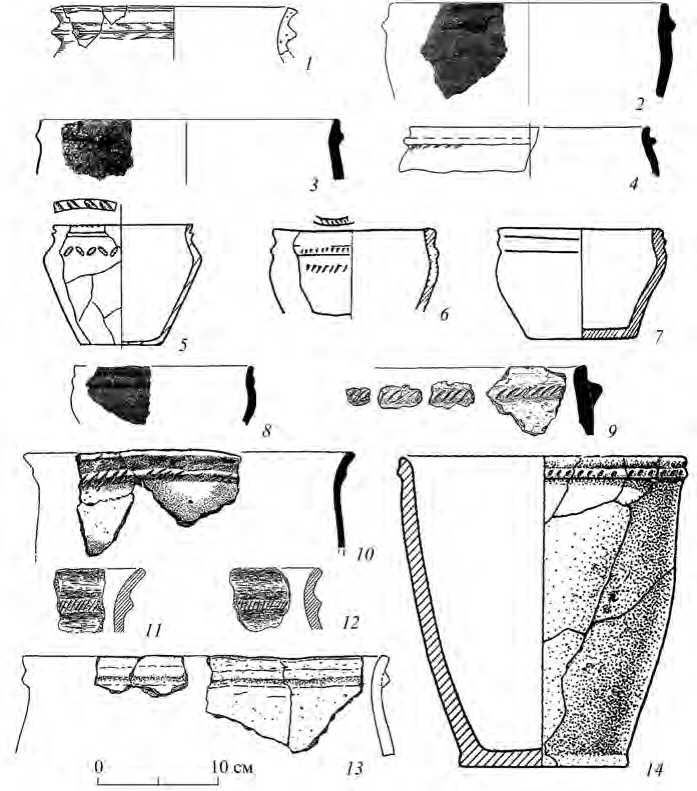

Рис. 3. Памятники второй половины I тыс. н. э.

с находками плоскодонной керамики с налепным валиком под венчиком

1 - Ростов; 2 - Максимицы 3; 3 - Деболовское 2; 4 - Выжегша; 5 - Весь 5; 6 - Кистыш 1; 7 – Суздаль (Михали); 8 – Крутик; 9 – Белоозеро; 10 – Монастырское; 11 – Васютино; 12 – Ухтомский волок «В»; 13 – Октябрьский мост; 14 – Минино; 15 – Черный ручей; 16 – Сту-полохта; 17 – Рогово; 18 – Суходол; 19 – Пески; 20 – городок на Маете; 21 – Заболонье; 22 – Заозерье; 23 – Черкасово; 24 – Кисели; 25 – Никодимово; 26 – Красная Зорька; 27 – Колочин; 28 – городище на Менке; 29 – Хотомель причем эта находка расценена как самая северная из известных (Еремеев, Дзюба, 2010. С. 115, 123. Рис. 108, 11).

Действительно, искомая керамика (рис. 2, 9–14 ) известна южнее на памятниках в бассейнах Ловати, Западной Двины, Днепра, Березины, Припяти ( Лопатин, Фурасьев , 2007. С. 279. Рис. 13, 2, 3 ; Еремеев, Дзюба , 2010. С. 121. Рис. 110). В пределах рассматриваемой карты (рис. 3, 21–29 ) наиболее западным пунктом является городище на Менке, юго-западным – городище Хотомель. На последнем целый сосуд с валиком найден в верхнем горизонте культурного слоя VIII–IX вв. ( Кухаренко , 1961. С. 9, 10, 23. Табл. 6, 17 ). Картографирование можно было бы продолжить, и тогда рассматриваемая территория значительно расширится к югу и западу. Но это означает обращение к древностям культур первой половины I тыс. н. э., в чем для решения поставленного вопроса нет необходимости.

Собранные данные показывают, что сосуды с налепным валиком под венчиком отмечены на памятниках второй половины I тыс. н. э. в полосе лесной зоны, близкой широтному направлению от бассейна Припяти до Суздальского ополья и Белозерья. В хронологическом отношении наиболее поздними оказываются памятники северной окраины: Белоозеро и Минино, где искомая керамика отмечена в отложениях середины – второй половины X в.4

Недостаточное число наблюдений и слабая изученность многих памятников не дает возможности однозначно решить вопрос о причинах появления рассматриваемой керамики на Северо-Востоке Руси. Учитывая большую территорию, широкий хронологический диапазон бытования, разнообразие форм сосудов при том, что сосуды с налепным валиком везде встречены в немногочисленных экземплярах, можно предполагать, что во всех случаях мы имеем дело с локальными особенностями, индивидуальными изделиями местных мастеров.

Но на тех же основаниях нельзя исключать версию о существовании какой-то устойчивой, но не ясной нам бытовой традиции украшения валиком даже не форм, а отдельных экземпляров посуды, продержавшейся на древнерусской окраине вплоть до конца X в.5 В этой связи можно вспомнить, что керамику с валиком считал славянской П. Н. Третьяков ( Третьяков , 1982. С. 71). Впоследствии этот вывод не комментировался. Современные исследователи этнических оценок не дают, но расширившийся перечень памятников при всех уточнениях сопряжен с ареалами тех же археологических культур ( Лопатин, Фурасьев , 2007. С. 276–285).

В такой интерпретации находки керамики с валиком вполне могут рассматриваться как аргумент в пользу исторических построений В. В. Седова, с учетом того, что датировки находок в совокупности указывают на время более позднее, обнаружены они на не синхронных между собой памятниках и массовость вероятной колонизации не подтверждают.

Список литературы Славянские корни мери (о гипотезе В. В. Седова)

- Александровский А. Л., Леонтьев А. Е., Кренке Н. А., Долгих А. В., 2014. Ранняя история ландшафтов древнерусских городов (становление культурного ландшафта)//Русь в IX-XII веках. Общество, государство, культура/Ред. Н. А. Макаров, А. Е. Леонтьев. М.; Вологда: Древности Севера. С. 99-107.

- Булкин В. А., Седых В. Н., Каргопольцев С. Ю., 2005. Реки Восточной части Балтийского бассейна в позднеантичных источниках и некоторые археологические находки на р. Луге//Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История. Вып. 5. С. 142-152.

- Вихляев В. И., Беговаткин А. А., Зеленцова О. В., Шитов В. Н., 2008. Хронология могильников населения I-XIV вв. западной части Среднего Поволжья. Саранск. 352 с.

- Голдина Р. Д., 1985. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та. 280 с.

- Еремеев И. И., Дзюба О. Ф., 2010. Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг в греки. СПб.: Нестор-История. 670 с.

- Захаров С. Д., 2012. Белоозеро на начальных этапах становления Древнерусского государства//Северная Русь и проблемы формирования Древнерусского государства: сборник материалов международной научной конференции/Отв. ред. С. Д. Захаров. Вологда: Древности Севера. С. 32-47.

- Захаров С. Д., Макаров Н. А., 2008. Мининский археологический комплекс: хронология и динамика развития//Археология севернорусской деревни X-XIII вв. Т. 2: Материальная культура и хронология. М.: Наука. С. 290-318.

- Исланова И. В., Черных Е. М., 2008. Лепная керамика селища Рогово 2 в Верхневолжье//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Вып. 1. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 169-180.

- Казакявичус В., 1988. Оружие балтских племен II-VIII вв. на территории Литвы. Вильнюс: Мокслас. 160 с.

- Казанский М. М., 2008. Оружие «западного» и «южного» происхождения в лесной зоне России и Белоруссии в начале Средневековья//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Вып. 1. Тула: Гос. Музей-заповедник «Куликово поле». С. 304-325.

- Кудряшов А. В., 2000. Средневековое поселение Октябрьский мост на Шексне//РА. № 3. С. 44-58.

- Кудряшов А. В., 2012. Памятники IX -начала XI в. в бассейне р. Шексны и Белого озера: возможности реконструкции историко-культурных процессов в регионе//Северная Русь и проблемы формирования древнерусского государства: сборник материалов международной научной конференции/Ред. С. Д. Захаров. Вологда: Древности Севера. С. 48-64.

- Кухаренко Ю. В., 1961. Средневековые памятники Полесья. М.: Наука. 40 с., 13 л. ил. (САИ; Е1-57.)

- Леонтьев А. Е., 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.: Геоэко. 340 с.

- Леонтьев А. Е., 2011. «Мерянское начало» Ростова//Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда/Отв. ред. Н. А. Макаров, Е. Н. Носов. Т. 2. СПб.; М.; Великий Новгород: Новгородский технопарк. С. 64, 65.

- Леонтьев А. Е., 2014. Керамика с налепным валиком на территории Северо-Восточной Руси//Славяне и иные языци.. К юбилею Натальи Германовны Недошивиной/Ред. Н. И. Асташова. М.: ГИМ. С. 309-317. (Труды ГИМ; вып. 198.)

- Лопатин Н. В., Фурасьев А. Г., 2007. Северо-Запад России и Север Белоруссии//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э./Отв. ред. И. О. Гавритухин, А. М. Обломский. М.: ИА РАН. С. 276-300. (Раннеславянский мир; вып. 9.)

- Макаров Н. А., 1985. Орнаментика белозерской лепной керамики X-XI вв.//СА. № 2. С. 79-100.

- Макаров Н. А., 1991. Лепная керамика поселения Крутик//Голубева Л. А., Кочкуркина С. И. Белозерская весь. (По материалам поселения Крутик IX-X вв.)/Ред. В. В. Седов. Петрозаводск: Карельский научный центр АН СССР. С. 129-165.

- Макаров Н. А., 1997. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI-XIII веках. М.: Скрипторий. 386 с.

- Мокрушин М. Л., 2008. Керамика Мининского археологического комплекса//Археология севернорусской деревни X-XIII вв./Ред. С. Д. Захаров. Т. 2: Материальная культура и хронология. М.: Наука. С. 270-289.

- Носов А. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В., 2005. Городище под Новгородом и поселения Северного Приильменья (Новые материалы и исследования). СПб.: Дмитрий Буланин. 403 с. (Труды ИИМК РАН; т. XVIII.)

- ПВЛ, 1996. Повесть временных лет/Ред. В. П. Адрианова-Перетц. 2-е изд. СПб.: Наука. 436 с.

- Родинкова В. Е., 2000. Подвески-лунницы Кодневского клада (к постановке проблемы раннесредневековых лунниц)//КСИА. Вып. 215. С. 6-19.

- Седов В. В., 1994. Из этнической истории населения средней полосы Восточной Европы во второй половине I тысячелетия н. э.//РА. № 2. С. 56-70.

- Седов В. В., 1995. Славяне в раннем средневековье. М.: Фонд археологии. 416 с.

- Седов В. В., 1999а. У истоков восточнославянской государственности. М.: УРРС. 144 с.

- Седов В. В., 1999б. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М.: Языки русской культуры. 320 с.

- Седов В. В., 2002. Славяне. Историко-археологическое исследование. М.: Языки русской культуры. 622 с.

- Третьяков П. Н., 1982. По следам древних славянских культур. Л.: Наука. 143 с.