Следы обработки на орнитоморфной мелкой пластике из кости с неолитических памятников Барабинской лесостепи (трасологический анализ)

Автор: Кравцова А.С.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты трасологического исследования предметов мелкой пластики из кости с неолитических могильников Корчуган и Венгерово-2А в Барабинской лесостепи. Было изучено 11 скульптурных изображений птиц с целью выявления основных приемов обработки кости у неолитического населения региона при создании мелкой пластики. В ходе работы с артефактами определялось состояние сохранности как предметов, так и следов изготовления на них. Установлено, что основными приемами обработки кости при создании мелкой пластики в неолитический период Барабинской лесостепи были вырезание, сверление и полировка / шлифовка. В процессе исследования был выявлен ряд ограничений применения метода к рассматриваемым предметам.

Барабинская лесостепь, неолит, мелкая пластика, кость, орнитоморфные образы, трасология, следы изготовления

Короткий адрес: https://sciup.org/147251707

IDR: 147251707 | УДК: 10.25205/1818-7919-2025-24-7-75-81 | DOI: 903.01

Текст научной статьи Следы обработки на орнитоморфной мелкой пластике из кости с неолитических памятников Барабинской лесостепи (трасологический анализ)

,

,

Барабинская лесостепь расположена в южной части Западной Сибири и занимает обширные равнинные пространства Обь-Иртышского междуречья. По палинологическим данным, на период 7–5 тыс. л. н. приходится климатический оптимум, в регионе устанавливается теплый и сухой климат, распространяются открытые степные ландшафты с богатым травостоем [Zhilich et al., 2017].

Одной из особенностей региона является полное отсутствие выходов каменного сырья для производства орудий. При этом благоприятные природные условия способствовали увеличению популяций разнообразных животных и распространению скотоводства, вследствие чего такой материал, как кость, присутствовал в изобилии. Кость отличается пластичностью, сравнительно проста в обработке и, в отличие от камня, могла использоваться в ряде повседневных задач как с минимальной подработкой, так и без нее. Кроме того, это идеальный материал для изготовления предметов искусства, в частности мобильного. Археологические памятники Барабинской лесостепи богаты находками артефактов из кости – как орудий, так и предметов неутилитарного назначения. В связи с этим вопросы косторезного производства для рассматриваемого региона представляют особый интерес. Однако следует отметить, что реконструкция всех нюансов процесса изготовления предметов из кости зачастую невозможна вследствие их плохой сохранности и / или иных факторов, рассматриваемых ниже, что особенно характерно для артефактов из древнейших периодов.

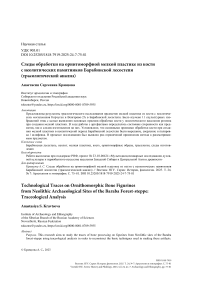

Данная работа направлена на изучение следов обработки на мелкой пластике из кости эпохи неолита с Барабинской лесостепи для выявления основных приемов их изготовления. В качестве предмета исследования были выбраны наиболее многочисленные образы – орни-томорфные – с могильников Корчуган (9 предметов) и Венгерово-2А (2 предмета) (рис. 1).

Материалы и методы

Орнитоморфные фигурки из могильника Корчуган (рис. 1, 1) датируются VI тыс. до н. э. [Молодин и др., 1999]. Они представляют собой 9 небольших скульптурных изображений птиц (от 18 до 25 мм длиной) с крупным продолговатым телом и небольшой головой на вытянутой шее, с отверстием в хвостовой части, профиль туловища в поперечном сечении линзовидный. Состояние сохранности: у трех фигурок отсутствует голова, у одной – часть хво- ста, предметы несут на себе следы постдепозиционных процессов, в частности воздействия корней растений.

Еще два предмета орнитоморфной мелкой пластики из кости обнаружены в материалах неолитического могильника Венгерово-2А (рис. 1, 2 ), датированного концом VI тыс. до н. э. [Молодин и др., 2016]. Размеры первой фигурки: длина – 21 мм, высота – 15 мм, в самой широкой части – 11 мм. В отличие от нашивок-подвесок из Корчугана, предмет заметно расширяется книзу и имеет широкое плоское основание, профиль в поперечном сечении подтреугольный, отверстие выполнено не в хвостовой части, а в центре, ближе к голове. Состояние сохранности: верхний структурный слой представлен отдельными небольшими фрагментами, губчатое вещество подверглось выкрашиванию.

Рис. 1. Орнитоморфная мелкая пластика с неолитических памятников Барабинской лесостепи:

1 – могильник Корчуган; 2 – могильник Венгерово-2А. Карта по: [Молодин и др., 2016]

Fig. 1. Ornithomorphic figurines from the Neolithic sites of the Baraba forest-steppe:

1 – Korchugan burial ground; 2 – Vengerovo-2A burial ground. Map after: [Molodin et al., 2016]

Второй предмет представляет собой обломок предположительно костяного ножа со скульптурным навершием в виде летящей птицы. Размеры изделия: длина – 61 мм, в самой широкой части – 16 мм, толщина – 3 мм. Скульптура представляет собой токующую птицу с подчеркнутым крылом, конусовидным хвостом и небольшой головой на вытянутой шее. Сохранность: трещин и выкрашивания не зафиксировано, на крыле небольшой скол в верхней части, хвост обломан.

Методической основой изучения технологии изготовления предметов выступил трасологический анализ [Семенов, 1957; Скакун, 2006; Хлопачев, Гиря, 2010]. Основные инструменты: микроскоп Stemi SV 6 с увеличением от ×8 до ×50 (с применением линз с увеличением ×1 и ×2,5) и фотокамера Canon PC1089 1. Фотофиксация выполнялась в технике стекинга (в среднем от 50 до 150 снимков в зависимости от поставленных задач), сведение изображений проводилось в программе Helicon Focus 7.5.

Результаты исследования

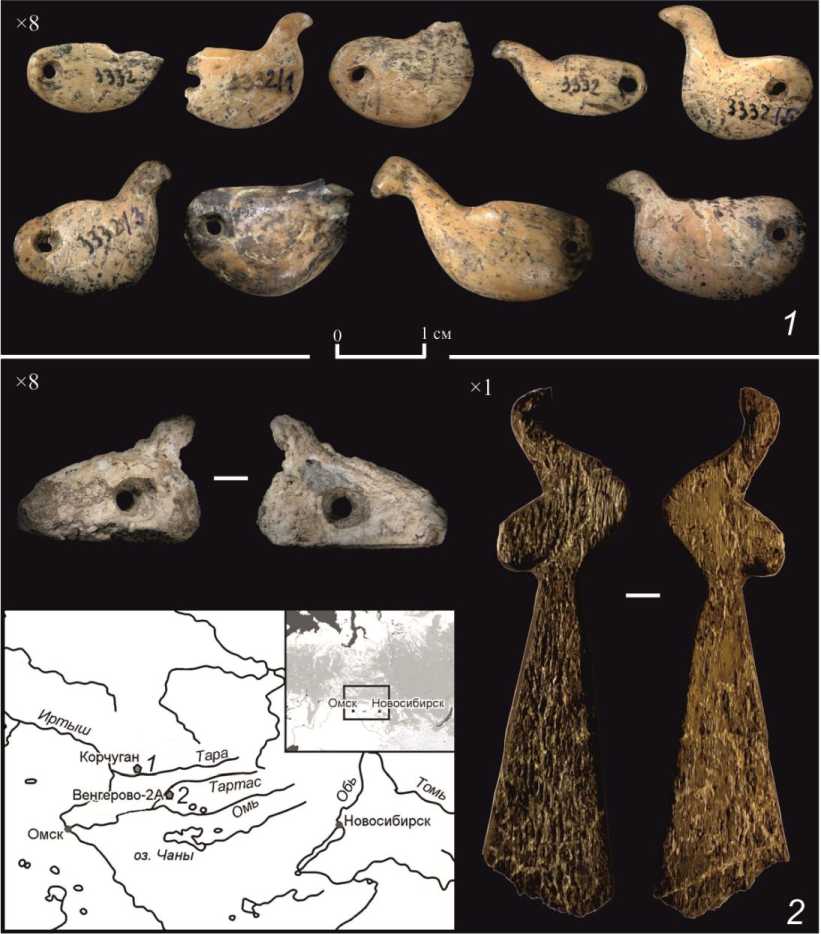

Фигурки из могильника Корчуган практически не сохранили следов производства в связи с тщательным заглаживанием поверхности (шлифовка / полировка) на последней стадии их изготовления. Кроме того, артефакты покрыты реставрационным раствором, создающим блеск на их поверхности, что затрудняет микроскопическое исследование. Можно предположить, что придание формы фигуркам было выполнено в технике вырезания, после чего вся поверхность была тщательно сглажена для придания предмету законченного облика. Что касается отверстий для крепления, характерное расположение концентрических линейных следов на их стенках говорит о технике биконического сверления (рис. 2, 2 ).

Рис. 2. Микрофотографии:

1 – профиль фигурки; 2 – отверстие, выполненное биконическим сверлением; 3 – поперечные следы; 4 – следы вырезания ( 1–3 – могильник Кор-чуган; 4 – могильник Венгерово-2А)

Fig. 2. Micrographs:

1 – figurine profile; 2 – hole made by biconical drilling; 3 – transverse traces; 4 – carving traces ( 1–3 – Korchugan burial ground; 4 – Vengerovo-2A burial ground)

1 Автор выражает благодарность сотрудникам Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока за помощь в подготовке данной работы.

Фигурки были найдены в погребении молодой женщины, в районе шеи, из чего авторы находки предположили, что они собирались в ожерелье [Молодин и др., 1999, с. 91]. При этом в хвостовой части предметов сужение профиля отмечается не у дистального края, что было бы логично для подвешивания, а по направлению к латералям, снизу и сверху, что больше подходит для пришивания, чтобы скульптурки не переворачивались в процессе носки (рис. 2, 1 ). В этих углублениях, причем только на одной (лицевой?) стороне фигурки, сверху или снизу от отверстия, наблюдаются 3–5 едва читаемых субпараллельных прямых линейных следов (или – в нескольких случаях – слабовыраженная затертость) (рис. 2, 3 ), предположительно, от нитей, которыми производилась фиксация фигурки к ткани (в контексте обнаружения данных предметов – к вороту одежды).

Орнитоморфную фигурку из могильника Венгерово-2А с отверстием в центре и с плоским основанием авторы находки считают аналогом вышеописанных артефактов с памятника Корчуган [Молодин и др., 2016, с. 41]. Вследствие разрушенного верхнего структурного слоя кости на ней не сохранилось следов производства, в том числе на небольших сохранившихся фрагментах. Что касается отверстия, то с высокой долей вероятности оно было выполнено биконическим сверлением, как и отверстия на рассмотренных выше фигурках. Вопрос о его назначении остается открытым.

Скульптурное навершие костяного ножа выделяется из ряда рассмотренных предметов. В отличие от нашивок-подвесок, сглаживание поверхности путем шлифовки / полировки затронуло не весь предмет, благодаря чему сохранилась серия следов изготовления. Характерный изгиб изделия и структура поверхности позволили нам предположить, что для изготовления скульптурки использовалось ребро. Придание формы изделию проводилось вырезанием – следы этого читаются на латеральных гранях хвоста фигурки (рис. 2, 4 ). Остальные грани – тело птички, голова, крыло – сглажены.

Заключение

При изучении следов обработки на мелкой пластике из кости можно столкнуться с несколькими ограничениями исследования. Естественная форма кости при изготовлении фигурок подверглась существенной модификации в процессе обработки, вследствие чего на поверхности предмета отсутствуют следы первичной подготовки. Финальной стадией производства мелкой пластики чаще всего является шлифовка / полировка для придания предмету гладкости – такие приемы с высокой долей вероятности затирают все следы производства. В некоторых случаях воздействие постдепозиционных процессов оказывается настолько губительным, что можно выявить только косвенные признаки процесса оформления, основанные на форме изделия. Также следует учитывать нанесение на предметы укрепляющего раствора в рамках камеральной обработки и реставрации, что придает им характерный блеск и существенно затрудняет микроскопическое исследование поверхности.

Несмотря на все вышесказанное, удалось выделить или по крайней мере предположить использование нескольких приемов изготовления орнитоморфной мелкой пластики в эпоху неолита на территории Барабинской лесостепи. Так, форма предмету придавалась путем вырезания. Отверстия для крепления (при наличии) проделывались биконическим сверлением. Финальной стадией изготовления была шлифовка / полировка изделия.

В рамках работы была рассмотрена лишь одна составляющая косторезного производства на изучаемой территории в эпоху неолита. Реконструкция технологических процессов в изготовлении предметов различной направленности у древнего населения Западной Сибири в неолите представляет особый интерес, поскольку переход между этой эпохой и ранним бронзовым веком является одной из значимых и перспективных научных проблем в археологии региона.