Словари культурного наследия "Гений места": интегральная модель

Автор: Хомутова Тамара Николаевна, Денисенко Марина Георгиевна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Лексика и лексикография

Статья в выпуске: 3 т.17, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается понятие словарей культурного наследия «гений места» как новой формы организации энциклопедического дискурса интеллектуального туризма в условиях глобализации и информатизации современного общества. Предлагается новая концепция словарей культурного наследия как интегрального феномена. Построена и обоснована интегральная модель словарей культурного наследия, которая включает когнитивный, языковой, социальный, культурный и коммуникативный аспекты. Намечаются перспективы дальнейшего интегрального исследования энциклопедического дискурса.

Словари культурного наследия, энциклопедический дискурс, интегральный подход, интегральная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/147234366

IDR: 147234366 | УДК: 81’271.12 | DOI: 10.14529/ling200308

Текст научной статьи Словари культурного наследия "Гений места": интегральная модель

В эпоху глобализации возрастает необходимость развития межкультурного диалога, одним из проявлений которого является интеллектуальный туризм. Особую значимость интеллектуальный туризм приобретает в период информатизации и дистанционного формата жизнедеятельности современного общества. Появляются новые формы подачи интеллектуальной информации для гидов и туристов, в частности словари культурного наследия, составление которых вызывает определенный интерес лингвистов и требует дальнейшей разработки теоретических основ энциклопедического дискурса интеллектуального туризма в рамках современной интегральной парадигмы изучения языка.

Теоретический обзор

Впервые понятие «словарь культурного наследия» было предложено О.М. Карповой в 2014 году. Под ним О.М. Карпова понимает словарь, который содержит энциклопедическую информацию о выдающихся личностях, живших и творивших в определенном локусе и оказавших заметное влияние на развитие локальной и глобальной культуры [1].

Данный термин был использован О.М. Карповой при описании словаря о Флоренции «Florence in the Works of World Famous People» [1], содержащего энциклопедическую информацию о выдающихся творцах: писателях, художниках, музыкантах, скульпторах и т. д., которые в то или иное время жили и работали во Флоренции, приезжали туда изучать искусство, создавали там свои шедевры, тем самым способствуя развитию культурной жизни Флоренции и всего мира. В создании словаря принимали участие студенты из России, Венгрии, Сербии и Хорватии при поддержке итальянского культурного фонда Ромуальдо дель Бьянко.

О.М. Карпова предлагает следующие принципы построения энциклопедического словаря культурно- го наследия. Основной принцип отбора антропонимов словаря – genius loci (гений места). Источниками словаря являются энциклопедии (общие и специальные: например, музыкальные, театральные, литературные, архитектурные и др.), печатные и электронные архивные документы, городские хроники, монографии, мемуары и другая литература, а именно, все доступные источники, из которых можно почерпнуть сведения о людях, чья творческая жизнь и карьера связаны с Флоренцией. Адресатом словаря являются экскурсоводы и туристы. Профиль пользователя определяют прежде всего так называемые cultural tourists (культурные туристы).

Структура словаря включает мегаструктуру, макроструктуру и микроструктуры. Мегаструктура словаря состоит из введения, алфавитного словника антропонимов и ряда приложений (introduction, A to Z corpus of antroponyms, appendices). Приложения выполняют информационную роль и организованы по четырем принципам: алфавитному, национальному, предметному и хронологическому, что позволяет читателю быстро найти необходимую персоналию. Поскольку база данных постоянно пополняется, списки являются открытыми [1].

Макроструктура словаря, которая фактически является частью мегаструктуры, содержит все персоналии, включенные в словарь, а микроструктура (структура словарной статьи) имеет четкое построение из шести зон:

-

1) биография персоналии (Biography);

-

2) его/ее творческие работы (Creative works);

-

3) флорентийское влияние (Florentine influence);

-

4) дополнительные источники, дающие представление о жизни того или иного деятеля во Флоренции (Learn more);

-

5) ассоциации, которые возникли у составителей словаря во время работы во Флоренции (Associations);

-

6) графические иллюстрации (Graphic illustrations): портреты, гравюры, офорты и другие иллюстративные материалы, связанные с персоналиями.

Отдельное внимание в микроструктуре словаря уделяется разделу ассоциаций, поскольку именно этот раздел представляет наибольшую ценность для туристов, в нем отражены личные впечатления и ассоциации автора статьи, которые возникли при посещении того или иного места, связанного с персоналией.

Данный словарь является первым энциклопедическим мультимедийным словарем культурного наследия ассоциативного типа. Разработка таких словарей, на наш взгляд, имеет большие перспективы не только для сохранения культурного наследия, его популяризации, развития межкультурного диалога, а также образования и воспитания нового поколения, но и для развития теоретических основ энциклопедического дискурса интеллектуального туризма.

Современная интегральная парадигма изучения языка предъявляет новые требования к лингвистической теории и ее прикладному продукту. Эти требования заключаются в многоаспектном анализе, обосновании и моделировании языковых объектов. Основной целью данной статьи является создание интегральной модели словарей культурного наследия определенного локуса, которая позволит представить их как рассредоточенный объект, совокупность фрагментов знания о культуре данного локуса, представленного в сжатом концентрированном виде, национального языка, культурного и социального пространства, единицы которых взаимозависимы и взаимообусловлены и актуализуются в процессе коммуникации.

Научные результаты и дискуссия

Для достижения цели исследования необходимо рассмотреть основные принципы интегрального подхода к исследованию языка.

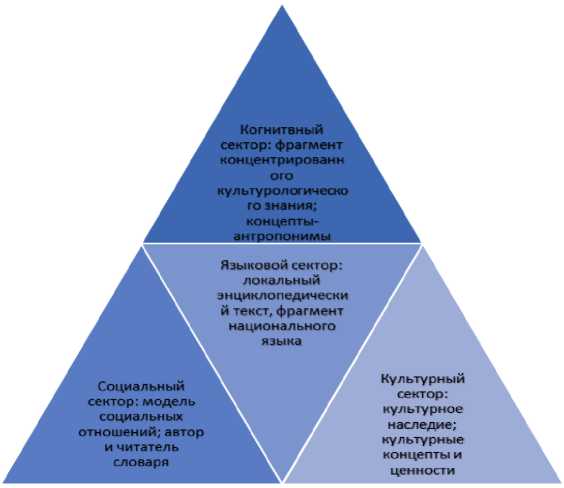

Интегральный подход – это такой подход, в котором объединяются различные точки зрения на объект исследования в целях его целостного, разностороннего представления. При таком подходе любая языковая единица, в том числе энциклопедический дискурс, представленный в нашем случае словарями культурного наследия, может рассматриваться как интегральный объект, единство четырех секторов: когнитивного, социального, языкового и культурного. Единицы всех секторов активируются при помощи пятой составляющей – коммуникативной деятельности [4].

В когнитивном секторе словари культурного наследия определенного локуса представляют собой фрагмент концентрированного культурологического знания о «гении места». К единицам когнитивного сектора мы относим тематическую структуру и макроструктуру словаря и словарной статьи. Под тематической структурой мы по- нимаем модель предметной области данного текста, так называемое декларативное знание. Тематические структуры описываются в терминах тематических областей, тем и подтем [3]. В нашем исследовании мы вводим понятия тематической структуры 1, т. е. глобальной тематической структуры всего словаря, и тематической структуры 2 – тематической структуры словарной статьи, которые реализуются в концептах-антропонимах, а именно: выдающихся персоналиях, чья жизнь и творчество связаны с местом-локусом данного словаря. Локус является базовым концептом-топонимом рассматриваемых словарей, например, Флоренция, Санкт-Петербург, Барселона и т.д. Кроме того, к концептам, реализующим тематическую структуру, мы относим концепты, связанные с жизнью и творчеством выдающихся людей, их профессией и наследием. Кроме тематической структуры к единицам когнитивного сектора мы относим макроструктуру словаря и словарной статьи, которую понимаем как эпистемическую ситуацию, экстралингвистическую реальность, лежащую в основе любого дискурса. В случае словарей культурного наследия это макроструктуры «список/перечисление», «общее – частное», «хронологическая последовательность», «основная мысль – детали», «проблема – решение» и др., которые могут образовывать смешанные, гетерогенные макроструктуры. Глобальная макроструктура словаря – макроструктура 1 – представляет собой «список», макроструктура словарной статьи – макроструктура 2 – представляет собой гибридный тип макроструктуры, включающий, например, такие ее типы, как 1) «список/перечисление» в разделах «творчество», «дополнительные источники», «графические иллюстрации», 2) «хронологическая последовательность», «основная мысль – детали» в разделе «биография», 3) «проблема – решение» в разделе «ассоциации», 4) «основная мысль – детали» в разделе «влияние локуса на творчество персоналии» и др. Следует отметить, что наше понимание макроструктуры отличается от традиционного понимания макроструктуры Т. ван Дейка и О.М. Карповой, которые трактуют ее как тематическую структуру. Это объясняется тем, что мы разделяем декларативное, концептуальное знание, представленное в тематической структуре, и процедурное знание, знание этапов познавательной деятельности, представленное в макроструктуре [3].

В языковом секторе словари культурного наследия представляют собой предметно-знаковую модель энциклопедического дискурса, а именно локальный энциклопедический текст – текст о выдающихся деятелях культуры, чья жизнь и творчество связаны с определенным локусом, фрагмент национального языка, в котором с помощью языковых средств выражается концентрированное культурологическое знание о «гении места». К единицам языкового сектора относятся суперструктура и композиционная структура словаря, а также единицы языка как объекта, а именно: лексика, грамматика, семантика словаря и словарной статьи. Следует отметить, что мы используем термин «суперструктура» в его традиционном «ван Дейковском» понимании как композиционно -смысловую структуру дискурса, как схематическую форму организации тематической структуры и макроструктуры в категориях Введение, Основная часть, Заключение. Композиционную структуру мы трактуем как поверхностную структуру, как форму речевой фиксации суперструктуры в виде разделов, выделяемых подзаголовками (биография, творчество, влияние места, дополнительные источники, ассоциации, иллюстрации и т. д.). В словарях культурного наследия мы выделяем суперструктуру 1 - глобальную суперструктуру словаря - и суперструктуру 2 - суперструктуру словарной статьи, а также композиционную структуру 1 - поверхностную структуру словаря и композиционную структуру 2 - поверхностную структуру словарной статьи.

В социальном секторе словари культурного наследия представляют собой фрагмент социального пространства в виде модели социальных отношений акта речевой коммуникации между автором словарной статьи и реципиентом, которым выступают гиды, туристы или люди, интересующиеся культурным наследием определенного места. Социальные концепты включают такие параметры, как возраст, пол, образование, принадлежность к определенной лингвокультуре и другие.

В культурном секторе словари культурного наследия представляют собой фрагмент культуры и базируются на культурном наследии творческой личности в месте-локусе данного словаря [2].

К культурному сектору относятся культурные концепты, которые, в первую очередь, выражаются в разделе «творчество» в виде онимов (идеони-мов и хрематонимов) соответствующих произведений искусства, а также в культурных ценностях, таких как «отношение к природе, времени, пространству, деятельности, общению, власти и др.».

Все единицы словарей культурного наследия взаимосвязаны и взаимообусловлены и реализуются в процессе коммуникативной деятельности, основными функциями которой являются информационная функция и функция эстетического воздействия.

На рисунке представлена базовая интегральная модель словарей культурного наследия.

Базовая интегральная модель словарей культурного наследия представлена в виде разложенного тетраэдра, где каждый сектор соприкасается гранями с другими секторами. Без какого-либо одного сектора невозможно сложить тетраэдр, как невозможно представить сложную интегральную природу словарей культурного наследия без одного из этих секторов, а именно: когнитивного, языкового, социального или культурного. Сложив тетраэдр, мы получаем объемную интегральную модель словарей культурного наследия в виде пирамиды. Коммуникативная деятельность пронизывает все пространство от вершины до основания пирамиды, связывая единицы всех секторов.

Ниже представлена статья нашего словаря, посвящённая А.С. Пушкину. Статья составлена в соответствии с рассмотренными выше принципами. Следующий за статьей анализ наглядно иллюстрирует интегральную природу энциклопедического дискурса интеллектуального туризма.

Базовая интегральная модель словарей культурного наследия

ПУШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Биография

Александр Сергеевич Пушкин (26 мая 1799, Москва — 29 января 1837, Санкт-Петербург) — великий русский поэт, драматург, прозаик, создатель современного русского литературного языка.

Александр Пушкин

А.С.Пушкин происходит из нетитулованного дворянского рода Пушкиных. Поэт видел в своих предках образец древнего рода, истинной «аристократии», честно служившей отечеству, но не снискавшей благосклонности правителей и «гонимой». Прадед Пушкина ио матери — африканец Абрам Петрович Ганнибал, слуга и воспитанник Петра I, ставший военным инженером и генералом.

В 1811 г. Александр Пушкин поступил в Царскосельский лицей и провел в нем шесть лет. Здесь юный поэт пережил события Отечественной войны 1812 года. Здесь впервые открылся и был высоко оценён его поэтический дар. Воспоминания о годах, проведённых в Лицее, о лицейском братстве навсегда остались в душе поэта. Ещё будучи воспитанником Лицея, Пушкин вошел в литературное общество «Арзамас», выступавшее против рутины и архаики в литературном деле, и принял действенное участие в полемике с объединением «Беседа любителей русского слова», отстаивавшим каноны классицизма прошлого века. Привлечённый творчеством наиболее ярких представителей нового литературного направления, Пушкин испытывал в то время сильное влияние поэзии Батюшкова, Жуковского, Давыдова.

После окончания лицея юный поэт окончательно поселился в Петербурге и прожил здесь 15 лет, исключая годы, проведенные в ссылке на юг и в село Михайловское. Поводом для ссылки послужили обвинения поэта в вольнодумстве и эпиграммы Пушкина на влиятельных людей - архимандрита Фотия, Аракчеева и самого императора Александра I.

27 января 1837 года на Чёрной речке состоялась дуэль Пушкина с Дантесом. Пушкин был ранен: пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было смертельным. 29 января в 14:45 Пушкин скончался от перитонита. Император Николай I.видел в Пушкине опасного «вождя вольнодумцев», поэтому народные выступления в его память были ограничены.

Творческое наследие А.С. Пушкина включает 427 произведений: 360 стихотворений, 1 роман в стихах, 13 поэм, 7 сказок, 15 произведений в прозе, 7 драматических сочинений, 2 исторические работы, 13 критических статей, 9 отрывков и набросков (А. С. Пушкин. Собрание сочинений в десяти томах).

Личная жизнь

В 1829 году поэт, искавший семейного счастья, встретился с Натальей Гончаровой, которая пленила его своей молодостью и красотой. Он сделал ей предложение, которое было отклонено (мать девушки была не в восторге от материального положения и репутации поэта). Спустя год Пушкин вес же добился согласия, но свадьба состоялась не сразу. Из-за карантина в связи с эпидемией холеры осенью 1830 года он не смог выехать из Болдино и провел там 3 месяца. В 1831 году в Москве молодые люди обвенчались. При обмене кольцами кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Всё — плохие предзнаменования!». В 1832-м у них родился первенец - дочь Мария, через год - сын, названный в честь отца Александром, в 1835-м - Григорий и в 1836-м - Наталья, которую звали в семье Бесенком Ташей.

Начиная со второй половины 1835 года, в столице стали распространяться слухи о возможной связи Натальи Николаевны и Жоржа Санда Дантеса. 4 (16) ноября 1836 года на фоне сплетен и в атмосфере двусторонней нетерпимости Пушкин и ряд его близких знакомых получили анонимное письмо «Диплом на звание рогоносца». Пасквиль содержал явный намек на супружескую измену Пушкиной с Дантесом.

Пушкин посчитал автором этого письма старого барона Геккерна, руководившего поведением своего приемного сына Дантеса, и, желая уничтожить причину слухов и интриг, направил Дантесу вызов на дуэль. В результате дуэли оба получили ранения. Дантес вскоре оправился от раны, а рана Пушкина оказалась смертельной и на второй день он скончался.

В церкви Спаса Нерукотворного образа состоялось отпевание Пушкина. Гроб с телом поэта увезли к месту упокоения в Святогорский монастырь Псковской губернии тайно, ночью, дабы избежать народных прощаний. Сопровождал тело один только Тургенев, и всю дорогу стоял на погребальной повозке старый слуга Александра Сергеевича — Никита Тимофеевич Козлов,

Творчество

Поэмы

Руслан и Людмила (1817— 1820)

-

• Кавказский пленник (1820—1821)

-

• Гавриилиада(1821)

-

• Вадим (1821—1822)

-

• Братья разбойники (1821—1822)

-

• Бахчисарайский фонтан (1821—1823)

-

• Цыганы(1824)

-

• Граф Нулин (1825)

-

• Полтава (1828—1829)

-

• Тазит( 1829—1830)

-

• Домик в Коломне (1830)

-

• Езерский (1832)

-

• Анджело (1833)

-

• Медный всадник (1833)

Роман в стихах

-

• Евгений Онегин (1823—1832)

Драматические произведения

-

• Борис Годунов (1825)

-

• Скупой рыцарь (1830)

-

• Моцарт и Сальери (1830)

-

• Каменный гость (1830) ФЭБ: Пушкин.

Каменный гость. — 1948 (текст)

-

• Пир во время чумы (1830)

-

• Русалка (1829—1832)

Стихотворения

-

• 1813—1825

-

• 1826—1836

Проза

-

• Арап Петра Великого (1827)

-

■ Роман в письмах (1829)

-

• Повести покойного Ивана Петровича Белкина (1830)

о Выстрел о Метель о Гробовщик

О Станционный смотритель о Барышня-крестьянка

-

• История села Горюхина (1830)

-

• Рославлев(1831)

-

• Дубровский (1833)

-

• Пиковая дама. (1834)

-

• История Пугачева (1834)

-

• Египетские ночи (1835)

-

• Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года(1835)

-

• Капитанская дочка(1836)

Сказки

-

• Сказка о попе и о работнике его Балде (1830)

-

• Сказка о медведихе (1830—1831)

-

• Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди

-

• Сказка о рыбаке и рыбке (1833)

-

• Сказка о мертвой царевне и семи богатырях (1833)

-

• Сказка о золотом петушке (1834)

Влияние Санкт-Петербурга

Молодые годы Пушкин провел в Петербурге, и для него столица стала оплотом вдохновения и красоты. Впервые он упомянул Петербург в 1817 году в оде «Вольность», где выступил с жесткой критикой власти, за что впоследствии был сослан из города.

Именно таким предстает Петербург в поэме Пушкина «Медный Всадник». Здесь город - торжественная, богатая европейская столица, враждебная для «маленького человека».

Прошло сто лет, и юный град. Полнощных стран краса и диво, Из тьмы лесов, из топи блат Вознесся пышно, горделиво...

Пушкин воспевает «Петра творенье», превозносит его за «строгий, стройный вид, Невы державное теченье». Поэт с любовью и гордостью пишет о городе.

Большое внимание Петербургу уделено Александром Сергеевичем Пушкиным в романе в стихах «Евгении Онегин». Здесь Петербург становится местом действия событий, которые начинают и заканчивают роман. Через отношение к Петербургу героев произведения прослеживается и любовь Пушкина к этому городу.

Для Евгения Онегина Петербург был местом балов и маскарадов, театров, ресторанов, модных вечеринок, жизнь его протекала «в вихре света», а сам герой восхищался красотой города:

Все было тихо; лишь ночные Перекликались часовые, Да дрожек отдаленный стук С Мильонной раздавался вдруг; Лишь лодка, веслами .махая, Плыла по дремлющей реке: И нас пленяли вдалеке Рожок и песня удалая...

Но ключевой особенностью Петербурга в произведении была атмосфера перемен, ожиданий, надежд и «вольности святой». В первой половине романа Петербург - это город декабрисгов, а значит, красоты и свободы. Петербург разнообразен и неоднозначен. С точки зрения истории - это символ России, пышная столица, о которой Пушкин отзывается с

большой любовью, но для обывателя этот город враждебен и даже мистичен. Петербург в произведениях Пушкина - целый мир, а образ, который создал вокруг него поэт, нашел свое отражение во многих работах других авторов, где предпринимались попытки художественного осмысления города

Места в Санкт-Петербурге, связанные с Пушкиным

Демутов трактир

Мойка, 40

В то время, когда Пушкин приехал поступать в Царскосельский лицей, по этому адресу находилась одна из лучших гостиниц в городе, где и остановились дядя поэта и сам юный Пушкин. В разное время здесь останавливались Чаадаев, Грибоедов, Тургенев.

Дом в Коломне

Набережная р. Фонтанки, 185

Часть города между Мойкой и Фонтанкой в то время называлась Коломной и считалась окраиной Петербурга. В доме № 185 жил Пушкин с родителями после окончания лицея с 1817 по 1820 годы. Пушкин занимал в съемной квартире родителей небольшую комнатку с одним окном во двор. Церковь Покрова и подъемный Калинкин мост были единственными достопримечательностями деревянной Коломны. А.С. «Домик в Коломне»: ...Я живу

Теперь не там, но верноюмечтою

Люблю летать, заснувши наяву,

В Коломну, к Покрову — ив воскресенье

Там слушать русское богослуженье.

Коллегия иностранных дел

Английская набережная, 32

Сюда молодого Пушкина вместе с Кюхельбекером и Горчаковым определили на службу после окончания лицея. Дипломатическая деятельность не привлекала Пушкина, и поэтому в учреждении Пушкин появлялся нечасто.

Квартира Тургенева

Набережная Фонтанки, 20

А. И. Тургенев занимал квартиру на третьем этаже, здесь часто проходили собрания литературного общества «Арзамас», в которое входили Карамзин, братья Тургеневы, Жуковский, Батюшков, Вяземский. Из окон кабинета, в котором собирались гости, открывается вид на Михайловский замок, в котором был убит Павел I. Здесь поэт напишет строки, вошедшие в оду «Вольность»: Когда на мрачную Неву

Звезда полуночи сверкает

И беззаботную главу

Спокойный сон отягощает.

Глядит задумчивый певец

На грозно спящий средь тумана

Пустынный памятник тирана.

Забвенью брошенный дворец...

«Зеленая лампа»

Проспект Римского-Корсакова, 35

В этом доме зимой 1818/19 гг. собиралось литературно-политическое общество, в которое был вхож и Пушкин. Его участники сидели вокруг стола, над которым висела лампа с темно-зеленым абажуром. Каждый член общества, девизом которого были слова «Свет и надежда», давал клятву хранить в тайне все, что происходило на собраниях.

Дом Лавалей

Английская набережная, 4

Дошедший до наших дней особняк принадлежал супругам Лавалям, устраивавшим вечера с множеством гостей. Здесь Пушкин читал оду «Вольность» и трагедию «Борис Годунов».

Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина

Набережная реки Мойки, ! 2

Квартиру в доме княгини Волконской Пушкин снял за несколько месяцев до своей гибели, сюда принесли раненного на дуэли Александра Сергеевича 29 января 1837 года, и здесь он умер, простившись с женой и детьми.

Ассоциации

Для величайшего русского поэта Санкт-Петербург был не просто город. Он очень любил «Петра творенье», именно поэтому этот красивейший город так сильно повлиял на его творчество. С именем Александра Сергеевича Пушкина связано большое количество мест в Санкт-Петербурге. Одним из таких мест является сквер на месте дуэли на Черной речке. 27 января (8 февраля) 1837 года на окраине Санкт-Петербурга состоялась последняя дуэль Александра Сергеевича Пушкина. В память об этих печальных событиях на предполагаемом месте поединка был создан небольшой сквер и воздвигнут гранитный обелиск. Следует отметить, что сегодня это место больше не является окраиной Санкт-Петербурга, вокруг находится большое количество жилых домов. На скамейках у памятника можно увидеть множество людей. Кто-то из них, наверное, живёт неподалёку и зашёл передохнуть в любимый сквер. А кто-то, вероятно, приехал издалека, чтобы ещё раз вспомнить великого поэта. Это место для спокойного отдыха, хоть и С немного грустной атмосферой. Гуляя по Санкт-Петербургу, невозможно не восхищаться его красотой. Созерцая величественные дворцы, соборы, церкви и набережные, невольно хочется посвятить этому городу несколько строк, и в этот момент понимаешь, почему Санкт-Петербург так сильно повлиял на творчество великого поэта.

Дополи ител ьпая информация

-

1) Грановская Н. И. Если ехать вам случится... — Л.: Лениздат, 1989.

-

2) Иванов Вс. Н. Александр Пушкин и его время. — М.: Молодая гвардия, 1977. — 448 с. — 100 000 экз.

-

3) Пушкин А. С. Сочинения: В [10 т.]. — 3-е изд. — СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1887.

-

4) Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: 1799—1826 / Сост. М. А. Цявловский. — Л., 1991. — 784 с. '

-

5) Последний год жизни Пушкина / Составление, вступительные очерки и примечания В. В. Кунина. — М.: Правда, 1988. — 704 с.

-

6) http://hronika.su/obraz-peterburga-v-tvorchestve-pushkina/

-

7) https://zen.yandex.ru/media/tonkostiru/pushkinskii-peterburg-kuda-shodit-chto-Dosmotret-

5c067635e2091403ffe44b56

Анализ единиц интегральной модели словарной статьи об А.С. Пушкине Когнитивный сектор

В когнитивном секторе словарная статья представляет собой концентрированный культурологический фрагмент знания об А.С. Пушкине и влиянии Санкт-Петербурга на жизнь и творчество поэта. Тематическая структура представлена концептами-антропонимами и концептами-топонимами. Концепты-антропонимы (А.С. Пушкин, Фонвизин, Наталья Гончарова и др.) и концепты-топонимы (Санкт-Петербург, Царское село, Черная речка и др.) выделены синим цветом и оформлены в виде гиперссылок. Кроме того, на основе результатов проведенного социолингвистического эксперимента, о котором речь пойдет ниже, тематическая структура словарной статьи пополнилась темой «личная жизнь». Макроструктура словарной статьи, как указывалось выше, обусловлена особенностями энциклопедического дискурса, а именно, необходимостью представить информацию и лежащие в ее основе разные этапы познания в одной статье в сжатом, концентрированном виде. Макроструктура данной статьи, организующая тематическую структуру и схематически представленная в суперструктуре и композиционной структуре, представляет собой гибридный тип, совокупность следующих макроструктур: 1) «основная мысль - детали», «хронологическая последовательность» в разделе «Биография», 2) «хронологическая последовательность» в разделе «Личная жизнь, 3) «список/перечисление» в разделах «Творчество», «Дополнительная информация», 4) «основная мысль - детали», «список / перечисление» в разделе «Влияние Санкт-Петербурга», 4) «основная мысль - детали», «проблема - решение» в разделе «Ассоциации» и др.

Языковой сектор

В языковом секторе статья представляет собой локальный энциклопедический текст о влиянии Санкт-Петербурга на жизнь и творчество А.С. Пушкина, основным принципом построения которого является принцип «гений места». Это развертываемый гипертекст, содержащий ссылки на словари, энциклопедии и другие электронные ресурсы, где размещена подробная и полезная информация о местах в Санкт-Петербурге, связанных с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, деятелях искусства и их работах, повлиявших на творчество великого поэта. Во всем тексте статьи выделены синим цветом и оформлены в виде гиперссылок лексемы, которые вербализируют тематическую структуру, суперструктуру и композиционную структуру словарной статьи. Суперструктура словарной статьи представляет собой типичную суперструктуру «Введение - Основная часть - Заключение». Композиционная структура включает такие блоки, как Заглавие - Биография - Личная жизнь - Творчество - Влияние Санкт-Петербурга - Ассоциации - Дополнительная информация. Графические иллюстрации не представляют отдельного блока, а расположены в тех разделах статьи, где они иллюстрируют текст. Следует отметить, что мы дополнили композиционную структуру словарной статьи разделом «Личная жизнь» после проведения социолингвистического опроса, результаты которого показали, что у русскогово-рящих пользователей словаря данный раздел вызывает особый интерес. Такие блоки композиционной структуры словарной статьи, как «Биография» и «Личная жизнь», мы относим к Введению, блоки «Творчество» и «Влияние Санкт-Петербурга» - это Основная часть, в которой раскрывается понятие «гений места», то есть симбиоз творчества великого поэта и места, где он творил, блоки «Ассоциации» и «Дополнительная информация» представляют Заключение с позиций автора словарной статьи.

Культурный сектор

В тексте статьи с помощью языковых средств выражаются ценности российской культуры, такие как патриотизм и вера в высшую справедливость («честно служившего отечеству, но не сыскавшего благосклонности правителей»). Прослеживается такая черта русского характера, как суеверность, например, в разделе «Личная жизнь» упоминаются две плохие приметы на свадьбе, которые стали «плохим предзнаменованием для Пушкина». К единицам культурного сектора относятся и культурные концепты, которые представлены в разделе «творчество», где в виде списка перечислены произведения поэта, без сомнения составляющие культурное наследие России и мира.

Социальный сектор

В социальном секторе статья представляет собой фрагмент социального пространства в виде модели социальных отношений акта речевой коммуникации между автором словарной статьи и реципиентом, в качестве которого выступают гиды, туристы и люди, интересующиеся культурной жизнью Санкт-Петербурга, жизнью и творчеством А.С. Пушкина, а также тем, какое влияние на его творчество оказал Санкт-Петербург. Для создания оптимальной тематической и композиционной структуры мы провели социолингвистический опрос. Результаты опроса показали, что особый интерес у русскоговорящих пользователей словаря вызывает раздел «Личная жизнь», а англоговорящим пользователям интересен раздел «Career». Таким образом, опираясь на результаты социолингвистического опроса, мы изменили композиционную структуру словарной статьи на русском и английском языках и добавили раздел «Личная жизнь» в статьи на русском языке и раздел «Career» в статьи на английском языке.

Коммуникативная составляющая словарной статьи эксплицитно представлена в разделе ассоциаций, с помощью которого автор статьи описывает ассоциации, возникшие у него при посещении места дуэли на Черной речке, связанного с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, и тем самым оказывает непосредственное влияние на читателя, предлагая тому пережить подобные эмоции, посетив пушкинские места Санкт-Петербурга.

Заключение

Недостаточная изученность новых форм подачи энциклопедической информации в современной лингвистике требует продолжения исследований в этом направлении с использованием современных методов и подходов, в том числе интегрального. Сегодня в рамках интегральной теории дискурса разрабатывается целый ряд словарей культурного наследия, в том числе такие словари, как: «Барселона в жизни и работах знаменитых людей» [5], «Международные связи Челябинска и Челябинской области» [6], «Санкт-Петербург в творчестве знаменитых людей» [7].

При составлении энциклопедического мультимедийного словаря ассоциативного типа «Санкт-Петербург в творчестве выдающихся людей» мы опирались на принципы построения словаря, предложенные О.М. Карповой, однако интегральный подход к словарям культурного наследия позволил нам расширить и углубить теоретические основы энциклопедического дискурса интеллектуального туризма и построить интегральную модель словарей культурного наследия, в которой представлены различные аспекты этого многогранного феномена. Интегральный подход потребовал от нас упорядочить применяемую терминологию и внести некоторые изменения в тематическую и композиционную структуру словарной статьи после проведенного социолингвистического опроса. Результаты опроса показали, что особый интерес у русскоговорящих пользователей словаря вызывает раздел «Личная жизнь», а англоговорящим пользователям интересен раздел «Career». На основании полученных данных в композиционную структуру словарной статьи на русском языке мы добавили раздел «Личная жизнь», а в композиционную структуру статьи на английском языке – раздел «Career».

Разработанная нами интегральная модель словарей культурного наследия показывает, что словари культурного наследия «гений места» – это принципиально новый тип словарей, который содержит описание культурного наследия того или иного локуса и творческой личности, жившей и творившей в нем, и отражает связь творческой личности с этим местом. Такая связь проявляется в единстве и взаимообусловленности единиц когнитивного, культурного, социального, языкового и коммуникативного аспектов и связывает эмоциональное состояние творца с духовным и материальным пространством данного локуса.

Список литературы Словари культурного наследия "Гений места": интегральная модель

- Карпова, О.М. Словари культурного наследия. Проект словаря "Florence in the works of world famous people" / О.М. Карпова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2014. - № 1. - С. 150-155.

- Миньяр-Белоручева, А.П. Языковая картина духовно-нравственных ценностей как культурный код народа / А.П. Миньяр-Белоручева // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. - 2018. - Т. 7, № 6. - С. 30-36.

- Хомутова, Т.Н. Научный текст: интегральный подход: монография / Т.Н. Хомутова. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. - 333 с.

- Хомутова, Т.Н. Типология дискурса: интегральный подход / Т.Н. Хомутова // Вестник ЮУрГУ. Серия "Лингвистика". - 2014. -Т. 11, № 2. - С. 14-20.

- Хомутова, Т.Н. Энциклопедический мультимедийный словарь ассоциативного типа "Barcelona in the Life and Work of Famous People": принципы построения / Т.Н. Хомутова, А.М. Кашхчян // Вестник ЮУрГУ. Серия "Лингвистика". - 2013. - Т. 10, № 1. - С. 84-88.

- Хомутова, Т.Н. Энциклопедический мультимедийный словарь ассоциативного типа "Международные связи г. Челябинска и Челябинской области": принципы построения / Т.Н. Хомутова, Д.И. Яковлев // Вестник ЮУрГУ. Серия "Лингвистика". - 2015. - Т. 12, № 1. - С. 66-71.

- Хомутова, Т.Н. Энциклопедический мультимедийный словарь ассоциативного типа "Санкт-Петербург в творчестве знаменитых людей" / Т.Н. Хомутова, М.Г. Мамонтова // Вестник ЮУрГУ. Серия "Лингвистика". - 2015. - Т. 12, № 1. - С. 59-65.