Слово в процессе десемантизации

Автор: Мандрикова Галина Михайловна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: К 100-летию со дня рождения профессора Кирилла Алексеевича Тимофеева

Статья в выпуске: 2 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается явление десемантизации, которое активно проявляется в современной разговорной речи. Особое внимание обращено на трактовки термина «десемантизация», поскольку существуют различные подходы как к определению самого понятия «десемантизация», так и к ее объектам - десемантизированным лексемам. Исследователи обычно называют десемантизацией и процесс утраты словом лексического значения, и результат этого процесса. В основу теоретической базы исследования явления десемантизации в данной работе положены идеи В. Г. Гака, который понимает десемантизацию как процесс семантического опустошения слова, результатом которого является десемантизированное слово, а промежуточным этапом - слово с размытой семантикой. Обращение к причинам возникновения слов с размытой семантикой и - что более важно - к семантическим преобразованиям, возникающим на основном этапе процесса десемантизации, подробно описанным В. Г. Гаком, позволяет в данной работе сделать попытку описания процесса десемантизации, включая различные его этапы - 1) многозначное слово, 2) слово с размытой семантикой, 3) десемантизированное слово, а также провести анализ слов, находящиеся на разных стадиях такого процесса. В результате анализа появилась возможность выявить отличия а) десемантизированного слова и многозначного слова (отсутствие иерархии и дифференциации значений), б) десемантизированного слова и слова с размытой семантикой. Различные значения десемантизированных слов актуализируются только в речи и в определенных ситуациях. Вне какой-либо ситуации, вне контекста слово выступает в своем основном значении. Слова с размытой семантикой не имеют одного основного значения, все его значения находятся в определенном семантическом микрополе (например, «положительная оценка»). Особенность таких слов заключается в том, что их семантический потенциал ограничен только семантикой микрополя, они могут обозначать всевозможные предметы, действия, состояния и т. д., но в словарях находят отражение только те значения (называемые конвенциональными), которые закрепились в сознании говорящих и часто встречаются в речи.

Десемантизация, процесс десемантизации слова, размытость семантики, семантическое опустошение, полисемия

Короткий адрес: https://sciup.org/147219287

IDR: 147219287 | УДК: 81’37;

Текст научной статьи Слово в процессе десемантизации

Большинство исследователей определяют десемантизацию как утрату словом своего лексического значения и переход его в лексические и грамматические форманты, например: прикольный, классный, нормально, иметь, быть и т. д. [Розенталь, Теленко-ва, 1985]. Ставшие уже хрестоматийными (судя по их цитируемости при обсуждении вопроса о десемантизации) исследования Е. А. Земской по разговорной речи показали, что значительный пласт семантически опустошенных слов используется в основном в разговорной речи, где такого рода слова выступают на месте почти любого слова. Именно такие слова автор называет словами-заместителями, приводя наиболее частотные из них: дело, штука, вещь, музыка, история (нередко в сочетании с местоимением, например, это дело). Их основная функция, по мнению Е. А. Земской, – номинативная. Приведем рассуждение автора о лексеме девица. Употребление в разговорной речи слова девица отличается от той характеристики, которое ему дают толковые словари. Судя по материалам словарных статей, можно было бы считать, что это слово не относится к активному лексическому запасу нашего современника, т. е. не встре-

Мандрикова Г. М. Cлово в процессе десемантизации // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 2: Филология. С. 68–73.

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 2: Филология

чается в живой речи. Однако это не так. Существительное девица с оттенком некоторой фамильярности, легкой шутливости употребительно в разговорной речи для обозначения девушки / девчушки или молодой женщины и в качестве обращения, и вне этой функции: Ну / девицы / пошли! Чего ждете //; Там была одна девица! Класс! ; А девицы наши уже пришли? (о молодых сотрудниках научного учреждения). Неточность, небрежность, «размытость» словоупотребления, по мнению Е. А. Земской, объясняется обычно неподготовленностью речевого акта, отсутствием у говорящего времени на обдумывание [2004]. Подобную особенность семантики разговорных слов автор характеризует как диффузность.

Одна из самых последовательных и рациональных точек зрения на проблему де-семантизации принадлежит В. Г. Гаку. По его мнению, десемантизация является пределом семантического развития слова, в результате чего оно превращается в элемент, имеющий структурно-организующее или стилистическое назначение в языке. Факторы, способствующие такой эволюции: ши-рокозначность слова, его специализация, его транзитивное употребление, но наибольший интерес представляет семантически избыточное употребление слова в речи.

Как известно, слова претерпевают различные семантические изменения в процессе эволюции языка: «изменение значения слова представляет собой процесс, в котором, как и во всяком ином процессе, следует различать три стороны: причину, сам процесс в его формах и результат» [2003. С. 97]. В каждой из этих сторон исследователь выделяет различные направления. Так, причинами десемантизации, по его мнению, являются давление системы, табу, эвфемизмы, лексические потребности в связи с изменениями в обществе и т. п.; результат проявляется в таких явлениях, как образование многозначности и синонимии, деэтимологизации и др. Что касается основной части процесса - видов семантических преобразований, - то, поскольку в основе значения лежит понятие, формы семантического перехода соответствуют универсальным соотношениям между понятиями [Там же. С. 88]. Исследователь выделяет 4 вида логических отношений между понятиями: 1) равнозначность (охватывающая перифразы и небольшие изменения в значении - «скольжение смысла»); 2) включение в его двух основных вариантах: парадигматическом (гиперо-гипонимическое отношение, расширение и сужение смысла, оно может быть связано со стилевой или экспрессивной специализацией слова) и синтагматическом (синекдоха, отношение меронимии); 3) исключение (смещение, когипонимия); 4) пересечение: парадигматическое (по сходству - метафора) и синтагматическое (по смежности - метонимия). Напомним, что, по мнению В. Г. Гака, первым шагом к функциональному перерождению слова является его семантически избыточное употребление. Он выделяет три значения слова: а) основное (прямое) значение; б) вторичные (переносные) значения; в) позиция десемантизации. Последнее значение может иметь три функции: строевую (связующую), функцию фразеологизации и стилистическую.

Далее, по мнению автора, знаменательное слово может превратиться в служебное слово, в морфему, в речевой рефлекс, в междометие, выполнять в основном структурную или эмфатическую функцию. Употребление слова в условиях семантической избыточности, ведущей к десемантизации, представляет собой одно из проявлений его несобственного употребления с семиотической точки зрения. Эта неспособность употребления заключается в том, что слово в контексте соотносится фактически с нулевым референтом, который становится таковым вследствие его ненужности, и поэтому более частым самый знак становится семантически нулевым. Другой, более частой причиной употребления «избыточного» слова В. Г. Гак считает, выполняемую им структурную и, в частности, связующую функцию. Здесь речь идет не о механическом подкреплении слабого в информативном отношении элемента, но о стилистически более приемлемом (а иногда и единственно возможном) способе построения высказывания или его части. Нередко пределом семантического развития слов и выражений является их эмфатизация. Это проявляется в формировании междометий, но особенно - речевых формул и фразовых рефлексов, которые получают переносное значение, служат для выражения чувств и эмоциональных реакций [Там же. С. 97].

Таким образом, вслед за В. Г. Гаком, под десемантизацией можно понимать процесс семантического опустошения слова. Если результатом такого процесса является предел семантического развития слова, то его можно считать десемантизированным. В таком случае слово, которое еще находится в процессе десемантизации, т. е. не является таким (по В. Г. Гаку) пределом семантического развития, на наш взгляд, можно назвать словом с размытой семантикой. Таким образом, десемантизацию мы считаем процессом, а результатом такого процесса могут служить слова с размытой семантикой и десемантизированные слова.

Десемантизация, считает В. Г. Гак, являясь пределом семантического развития слова, превращает его в элемент, имеющий структурно-организующее или стилистическое назначение в языке. Ярким примером десемантизированной лексики, по нашему мнению, является инвектива. Называя различные предметы, людей, ситуации и т. д. инвективы выполняют номинативную и эмоциональную функции, при этом первоначальные значения слова не актуализируются.

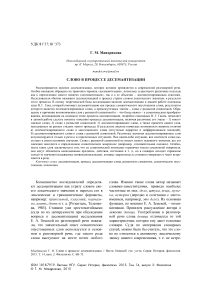

Первым шагом, по В. Г. Гаку, к функциональному перерождению слова является его семантически избыточное употребление. Под этим понимается употребление слова разными людьми в самых разных контекстах, характеризующих различные ситуации общения. Как известно, денотативный компонент лексического значения слова «отвечает» за связь с референтом - фрагментом действительности, который он номинирует. Когда таких референтов становится много, можно говорить о семантически избыточ- ном употреблении. В таком случае денотативная составляющая лексического значения становится размытой и слово приобретает так называемую размытую семантику [Микута, 1999]. От десемантизированных слов слова с размытой семантикой отличаются тем, что они еще не являются пределом семантического развития, т. е. находятся в процессе десемантизации. Различные значения десемантизированных слов актуализируются только в речи и в определенных ситуациях. Вне какой-либо ситуации, вне контекста слово выступает в своем основном значении. Слова с размытой семантикой нередко не имеют одного основного значения, все его значения находятся в определенном семантическом микрополе (например, микрополе «положительная оценка»). Использование слов с размытой семантикой в большинстве случаев не препятствует взаимопониманию собеседников. Утрата знаменательности компенсируется опорой на речевой контекст, конситуацию, пресуппозицию говорящего и слушающего. Отражение «пути» слова в процессе десе-мантизации представлено на рис. 1.

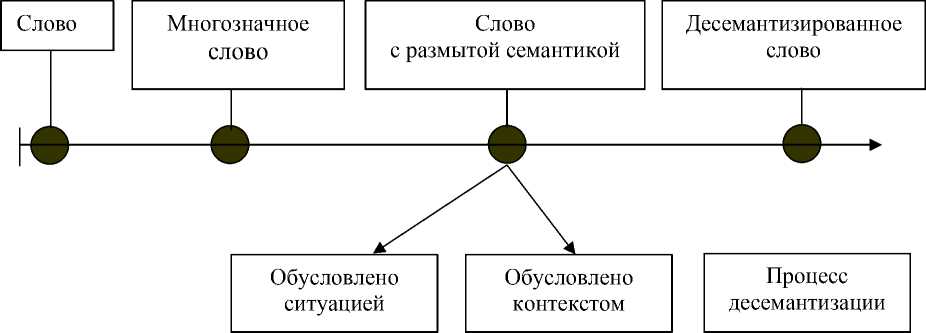

Слова с размытой семантикой и десеман-тизированные слова нужно отличать от многозначных слов. То, в каком из значений выступает слово, определяется его сочетаемостью с другими словами, демонстрацией его сильной позиции. Реализацию того или иного значения слова осуществляет и более широкий контекст или ситуация, общая тематика речи. Точно так же, как контекст обусловливает конкретное значение много-

Рис. 1. Этапы десемантизации слова

Рис. 2. Слово в процессе десемантизации

значного слова, в определенных условиях он может создавать семантическую диф-фузность , т. е. совместимость отдельных лексических значений (слабая позиция), когда их разграничение не осуществляется (и не представляется необходимым).

Между значениями многозначного слова существует определенная связь, выражающаяся также в наличии у них общих элементов смысла – сем, что дает основания считать их значениями одного слова (ЛСВ). Представим все вышесказанное на рис. 2.

Итак, главное отличие десемантизиро-ванного слова от многозначного заключается в том, что десемантизированное слово обладает более широким комплексом значений, которые всегда обусловлены речевой ситуацией.

Такие слова в некоторых случаях аналогичны местоимениям в их дейктической и анафорической функциях и даже могут выступать как междометия ( Вещь! Дело! ). Для слова вещь в качестве знака физического объекта (определенного референта высказывания) необходимы именной актуализа-тор и общее для говорящего и слушающего поле восприятия ( Унеси-ка отсюда эту вещь ). Такая референция не позволяет квалифицировать значение слова как конкретное [Шмелев, 1973. С. 217]. В этом контексте слово вещь – знак дейктический. Рассматриваемое имя может быть аналогом местоимения в анафорической функции при повторной номинации. Его антецедентом может быть как имя конкретное («вещное»):

Он повесил зеркало на стену. Эта вещь плохо выглядела в его комнате ), так и имя абстрактное ( Он пытался понять жизнь , но эта вещь давалась ему с трудом ). Конкретное значение слова вещь прочнее связано с формой множественного числа – вещи ‘личное движимое имущество’. Возможен контекст сдать вещи в багаж при абсолютной семантической невозможности в этом контексте формы единственного числа ( сдать вещь в багаж ), поскольку вещь в одном из не отмеченных словарями значений – ‘нечто ценное’, а ценности в багаж, как известно, не сдают. Различие в лексической семантике форм единственного и множественного числа не позволяет признать их формами одного слова. Эти различия естественно проявляются в сочетаемости: потерять вещи (личное имущество) и потерять вещь (ценное изделие); купить , приобрести можно только вещь , но не вещи , поскольку в пресуппозицию имени вещи входит смысл ‘постепенно’, вступающий в противоречие со стереотипом действия, обозначенного глаголом купить (сочетание постепенно купить если и возможно, то только для обозначения каких-либо нестандартных ситуаций, например, покупки недвижимого имущества «в особо крупном размере») [Чернейко, 2003. С. 287–288].

Близкой к десемантизированным словам является лексема штука. В МАС представлены 4 ее значения: 1. Отдельный предмет из числа однородных; 2. Вообще вещь, предмет, какое-либо явление, обстоятельст- во // О хитром, ловком человеке; 3. Выходки, проделки // Ловкий трюк, ловкое движение // Хитрость уловка; 4. Целый, нетронутый, непочатый еще предмет, изделие (обычно о рулоне ткани). Также указаны устойчивые выражения: сыграть штуку, удрать штуку, вот так штука [МАС, 1984, Т. 4. С. 733-734].

Проанализировав около 50 контекстов, взятых из текстов СМИ и художественной литературы, можно выявить как минимум 9 значений, которые могут быть репрезентированы этой лексемой:

-

• Любой предмет, вещь (как и значение 2 в МАС)

«Довольно универсальная штука - корейский электронасос “ Беламос ” с асинхронным двигателем » (Правда Севера, май 2008).

-

• Наука, явление

« Поцелуй - штука сложная , и в антропологии существует специальная область -филематология , изучающая целование » (MIGnews.com.ua, апрель 2008).

-

• Ощущение

« Судя по фактам , любовь - это такая штука , которая делает возможной любые комбинации » (Александр Шуваев. «Книга Предтеч»).

-

• Жизнь

«... из которых складывается та странная и загадочная штука, которая называется человеческой личностью и человече- ской жизнью» (Зиновий Юрьев. «Черный Яша»).

-

• Процесс

« Самовнушение - великая штука , и с таким оптимистичным настроем я отправилась выполнять условие спора » («Комсомольская правда», май 2008).

-

• Несправедливость, неудача

« Что за “ штука ” ? В регионах отказываются принимать тысячерублевые купюры » (Новые Известия, 2008).

-

• Интересный, любопытный факт

« Буквально через пару минут выявилась интересная штука - имелся какой-то нервный узел , или мозговой центр колонны... » (Василий Звягинцев. «Дырка для ордена»).

-

• Устойчивое выражение: аналог – Вот в чем дело

« Да в том-то и штука , что ничего сверхъестественного не происходит. Обычная ситуация , обычная рутинная работа » (Московский комсомолец, апрель 2008).

-

• Устойчивое выражение: вот так штука!

«... в старом полосатом сундуке не оказалось. - Вот так штука , черт побери! - воскликнул Эллердайс » (Артур Конан Дойль. «Полосатый сундук»).

При сопоставлении наших материалов с данными словарной статьи МАС видны отличия многозначного слова от десемантизи-рованного слова и слова с размытой семантикой. Наиболее важные признаки этих объектов представлены в таблице.

Схожие и отличительные черты слов с размытой семантикой, десемантизированных и многозначных слов

|

Слово с размытой семантикой |

Десемантизированное слово |

Многозначное слово |

|

|

Дифференциация значений |

Зачастую не обязательное понимание / разграничение значений, поскольку выражается значение общей семантики слова |

Разграничение значений обязательно, так как может быть непонятен смысл высказывания. То или иное значение обусловлено определенной ситуацией. Используются только в речи |

Разграничение значений обязательно, так как может быть непонятен смысл высказывания. Значения представлены в словарях |

|

Наличие общей связи всех значений |

Между значениями слова существует определенная связь, что дает основания считать их значениями одного слова в отличие от значений слов-омонимов |

||

|

Иерархия значений |

Нет основного значения, так как все значения составляют единое семантическое микрополе |

Есть основное значение в словаре. Нет основных значений в речи |

Всегда есть основное значение в словаре и в речи |

Таким образом, между словом с размытой семантикой, десемантизированным и многозначным словами существуют определенные различия: 1) отсутствие иерархии значений у слова с размытой семантикой, но ее наличие – у многозначного и десеманти-зированного; 2) обязательная дифференциация значений у многозначного слова, так как оно может вместить в себя намного больше значений, чем слово с размытой семантикой, значения которого находятся в определенном семантическом поле. Например, многозначное слово рука имеет определенное количество значений, рассматриваемых в словарях, в то время как слово прикол имеет множество значений, которые, однако, находятся в одном микрополе; 3) де-семантизированное слово имеет основное значение, зафиксированное в словарях, однако в речи десемантизированное слово начинает приобретать безграничное число других смыслов.

Список литературы Слово в процессе десемантизации

- Гак В. Г. Пределы семантической эволюции слов // Русский язык сегодня: Сб. ст. / Под ред. Л. П. Крысина. М., 2003. Вып. 2. С. 88-97.

- Земская Е. А. Семантически опустошенные слова // Русская разговорная речь: Лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 2004. 240 с.

- Микута И. В. Слова с «размытой» семантической структурой во французской разговорной речи // Квантитативная лингвистика и семантика: Сб. ст. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1999. Вып. 1. С. 98-102.

- Чернейко Л. О. Концепция лексического значения Д. Н. Шмелева с позиций структурной и когнитивной семантики // Русский язык сегодня: Сб. ст. М., 2003. Вып. 2. С. 284-294.

- Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка): Моногр. М., 1973. 244 с.