Сложность падежных систем исторических тюркских языков (древнетюркский домонгольский период)

Автор: Невская Ирина Анатольевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Описываются падежные системы древнетюркских языков в аспекте их парадигматической, синтагматической и поверхностной сложности. Инвентарь падежных форм древнетюркских языков развивается в сторону уменьшения членов системы, т. е. в сторону ее парадигматического упрощения. Параметр морфофонологической вариативности членов парадигм большой роли не играет, за исключением вариативности форм аккузатива после аффиксов притяжания. К классическому периоду исчезают наиболее «длинные» падежные формы, состоящие из 4-5 звуков, тем самым уменьшается и поверхностная сложность системы. Наиболее важным фактором в динамике сложности падежных систем является синтагматика. Хотя падежный инвентарь наиболее древних тюркских языков значительно шире, чем в современных, но функциональная нагрузка на отдельные формы распределена неравномерно. Если в самых древних текстах преобладающая доля функциональной нагрузки приходится на номинатив, то в более поздние периоды набирают силу косвенные падежи. Более богатый инвентарь падежных форм раннего древнетюркского времени жертвуется в пользу более четкой семантической специализации отдельных форм в ходе становления литературного древнеуйгурского языка. В результате в процессе развития литературного древнеуйгурского языка многие формы вышли из употребления, система стала намного проще, более структурированной, формы падежей стали более специализированными семантически. Это свидетельствует об упрощении языкового строя, характерном для кодированных литературных языков. Параллельно с утратой отдельных периферийных форм появляется синтезация новых падежей из сочетаний «послелог плюс имя». Таким образом, падежный инвентарь тюркских языков с течением времени расширяется, что приводит к усложнению их падежных систем. Эти две взаимонаправленные тенденции определяют развитие тюркских падежных систем и в более поздние эпохи, отвечая за их парадигматическое и синтагматическое разнообразие в современных языках. Целью данного исследования является оценка сложности падежных систем исторических тюркских языков (в древнетюркский домонгольский период).

Тюркские языки, морфология, сложность, падежные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/147219735

IDR: 147219735 | УДК: 811.512.1

Текст научной статьи Сложность падежных систем исторических тюркских языков (древнетюркский домонгольский период)

Рабочая гипотеза

Проанализировав исследования падежных систем тюркских языков древнетюркского периода [Рамстедт, 1957; Tekin, 1968; СИГТЯ, 1988; Erdal, 2004; Кормушин, 1997; 2008; ДЛТ, 2010], мы полагаем, что функциональная нагрузка на отдельные формы распределена неравно-

⃰ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-04-00296 «Сложность языков сибирского ареала в диахронно-типологической перспективе»).

Невская И. А. Сложность падежных систем исторических тюркских языков (древнетюркский домонгольский период) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 2: Филология. С. 36–56.

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 2: Филология

мерно, хотя инвентарь падежных форм древнетюркских языков значителен и даже шире, чем падежный инвентарь современных тюркских языков (табл. 1). Мы ожидаем, что центральные падежные формы этих систем несут основную семантическую и синтаксическую нагрузку. В то же время в течение древнетюркского периода ее распределение между конкретными формами меняется в пользу более специализированных форм по сравнению с менее специализированными, в частности, по сравнению с формой номинатива, что является показателем снижения сложности системы.

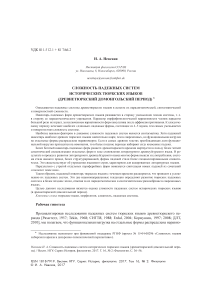

Падежные системы современных сибирских языков

[Nevskaya, 2014]

Таблица 1

|

Падеж |

ПТ |

ДТ |

Якут. |

Шор. |

Хак. |

Алт. |

Тув. |

Тоф. |

|

Nom |

*-Ø |

-Ø |

-Ø |

-Ø |

-Ø |

-Ø |

-Ø |

-Ø |

|

Acc |

*-(I)g |

-(X)g -nI |

-(n)I |

-NI |

-NI |

-NI |

-NI |

-NI |

|

Gen |

*-(U)ŋ |

-(n)Xŋ |

– |

-NIŋ |

-NIŋ |

-NIŋ |

-NIŋ |

-NIŋ |

|

Dat |

*-kA |

-kA |

-GA |

-GA |

-GA |

-GA |

-GA |

-GA |

|

Loc |

*-tA |

-dA |

(-TA) |

-DA |

-DA |

-DA |

-DA |

-DA |

|

Abl |

*-tIn |

-dIn -dAn |

-(t)tAn |

-DAŋ |

-DAŋ |

-DAŋ |

-DAn |

-DAn |

|

Equ/Lat |

*-čA |

-čA |

– |

-čA |

-čA |

-čA |

(-CA) |

-šA |

|

*-gArU |

-gArU |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

Dir |

– |

– |

– |

-SA(r) |

-SAr |

PP |

-DIvA/ -GXdX -CA(-če/ -že) |

PP |

|

Com |

*-lIg |

-lXgU -lUgUn |

-LI:n |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Instr |

*-(I)n – |

-(X/I)n – |

-(I)nAn |

-BA |

-nAŋ |

-lA |

PP/-BIlA |

— PP/-BIlA |

|

Part |

( ) |

( ) |

-TA |

(-DAŋ) |

(-DAŋ) |

(-DAŋ) |

(-Dan) |

(-DA) |

|

Compar |

– |

– |

-TA:gAr |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Coord |

– |

– |

-LArI |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Vocat |

( ) |

( ) |

( ) |

-y, -(X)m |

-(X)ŋ |

-(X)m |

-(X)m |

-y |

Теоретические основы исследования: формально-количественные параметры измерения языковой сложности

Мы рассматриваем сложность падежных систем древнетюркских письменных источников, руководствуясь критериями определения системной, структурной и поверхностной сложности

[Dahl, 2004; Miestamo, 2008; Nickols, 2009], выработанными типологами. Мы дополняем этот список собственными критериями, которые были выработаны в ходе работ по проекту.

Системная (парадигматическая) сложность проявляется в таких параметрах, как, например, предложенные Д. Николз [Nickols, 2009] формально-количественные параметры измерения языковой сложности:

-

• количество элементов (фонем, тонов, родов, падежей, способов построить придаточное предложение и т. п.) в каждой подсистеме;

-

• количество парадигматических вариантов (степеней свободы) для каждого элемента: аллофоны, алломорфы, словоизменительные классы.

Структурная (синтагматическая) сложность связана с такими параметрами, как:

-

• количество комбинаций элементов на разных уровнях;

-

• ограничения на употребление элементов и их сочетаний.

Поверхностная сложность – это произносительная длина языковых единиц при их употреблении в речи.

Методика и материал исследования

С предложенными критериями системной (количество падежей и алломорфов) и поверхностной (длина сегментов) сложности мы в принципе согласны, хотя и с некоторыми оговорками.

Критерий количества алломорфов у форманта того или иного тюркского падежа не будет нами применяться по следующим соображениям:

-

• количество алломорфов той или иной морфемы обусловлено степенью сложности иного уровня языка ‒ его морфонологии;

-

• соответственно, их количество, на наш взгляд, не влияет на степень сложности категории морфологии ‒ падежа.

Мы учитываем количество алломорфов того или иного падежа в нашей оценке сложности падежных категорий рассматриваемых языков в том случае, если аллоформное варьирование влияет на состав парадигмы в процессе ее исторического развития.

Что касается критерия поверхностной (длина сегментов) сложности, то мы считаем, что данный критерий также не является решающим в применении к агглютинативной морфологии, так как длина служебных сегментов обусловлена возможностями присоединения, предоставляемыми порядковой моделью именной или глагольной (в нашем случае именной) словоформы, соответственно, это иной уровень сложности, не характеризующий сложность именно морфологической категории падежа. Соответственно, мы будем учитывать только длину самих падежных показателей.

Критерии синтагматической сложности, учитывая особенности тюркской морфологии, мы уточняем следующим образом:

-

• процентное соотношение употреблений падежно-оформленных существительных и падежно-неоформленных;

-

• процентное соотношение употребления каждого из падежей;

-

• семантические функции каждого из падежей;

-

• синтаксические функции каждого из падежей.

Мы руководствовались следующими соображениями. У существительных в тюркских языках именительный падеж совпадает по форме с их основой. Круг его функций не совпадает с функциями именительного падежа индоевропейских языков, так как он может оформлять прямое дополнение (также выражаемое аккузативом), существительное в функции определения (также оформляемое аффиксом родительного падежа), иногда направление движения или место локации (также с дательным или направительным и местным падежами соответственно). В ходе исторического развития падежных систем тюркских языков эти функции постепенно перенимаются специализированными падежами.

Оценка падежного соотношения употребления каждого из падежей, их семантических функций и синтаксических функций оформленных ими словоформ дадут нам возможность судить о том, идет ли усложнение структуры падежной парадигмы при упрощении семантических функций отдельных падежей, перенимают ли «оформленные» аффиксами падежные формы часть функциональной нагрузки именительного падежа.

Источники на древнетюркских языках

Древнетюркский период представлен рядом корпусов письменных источников, написанных в разное время на разных графических системах и носителях и охватывающих во временном плане около 600 лет, а в плане географическом ‒ многие сотни и даже тысячи километров: от гор Алтая до Центральной Азии и Северного Китая.

Первый корпус. Наиболее древний корпус представлен несколькими сотнями руноподобных надписей на стелах, скалах, предметах быта, написанных древнетюркским руническим письмом. Они разбросаны по огромной территории Евразии. Наиболее известные и значительные по объему и содержанию надписи найдены в бассейне р. Орхон (Монголия). Они представляют собой официальные надписи, посвященные правителям (каганам), членам их семей, крупным военным и политическим деятелям тюркских каганатов (примерно VII‒IX вв.). Менее крупные рунические надписи находятся в бассейне Енисея (Тува и Хакассия), в Республике Алтай, в Киргизии (в особенности в Таласе, столице Западно-Тюркского второго каганата), Казахстане и в северо-восточной части китайского Туркестана.

Второй корпус. Так называемый древне-уйгурский корпус письменных памятников охватывает манускрипты, созданные начиная с IX и до XIII в. (памятники религиозного содержания переписывались и далее, вплоть до XV в., так как копирование священного текста считалось обязанностью каждого верующего; мы тут имеем в виду именно время их создания), уйгурским, манихейским, руническим письмом, но также и согдийским (наиболее древние памятники этой группы), сирийским, брахми и тибетским письмом. Этот корпус наиболее обширен по количеству манускриптов, их религиозному и жанровому разнообразию, по охвату времени и географии. Примерно ¾ этого корпуса представляют собой сочинения буддийского содержания, 10 % ‒ манихейского: они относятся к раннему времени уйгурского периода, когда манихейство было официальной религией в тюркских каганатах. За манихейскими, доклассиче-скими, памятниками следуют классический и поздний уйгурский периоды.

Третий корпус. Уже в конце древнетюркского периода, начиная с XI в. и вплоть до монгольского нашествия в середине XIII в., попутно с исламизацией тюркского населения Средней Азии, происходит распространение арабского письма. Наиболее значительные произведения данного периода, называемого караханидским (по имени правящей династии каганов) ‒ поэма «Кутадгу билиг», а также словарь тюркских диалектов Махмуда Кашгарского.

Все эти корпуса лингвистически негомогенны. В них можно найти целый ряд диалектных черт, соответственно, нужно уточнять и результаты нашего исследования: возможно, что те отличия, которые мы обнаружим в изучаемых памятниках, носят не исторический, а именно диалектный характер.

Необходимо учитывать и еще одну особенность исследования, проводимого на материале исторических языков. Мы можем описывать только те формы, которые встретились в ограниченном по объему корпусе. Мы не можем сказать, что та или иная форма отсутствует. Возможно, она менее частотна и поэтому не отражена в данном корпусе, или же она не употребляется в идиолекте его создателя.

Разумеется, мы не можем статистически проанализировать весь имеющийся древнетюркский материал. Соответственно, мы выбираем для исследования следующие тексты, принадлежащие двум корпусам (второй корпус представлен двумя подкорпусами) этого времени, расположенные ниже диахронно:

-

• отрывок из рунической надписи в честь Тоньюкука (примерно 2 500 передаваемых звуков 1, прилож. 1) ‒ первый корпус;

-

• отрывок из покаянной молитвы манихейцев (примерно 2 500 звуков, прилож. 2) ‒ доклас-сический период второго корпуса;

-

• отрывок из описания жизни Майтрейи (примерно 2 500 звуков, прилож. 3) ‒ классический период второго корпуса.

Кроме того, мы будем оценивать статистически манихейский и уйгурский материал в том объеме, в котором он присутствует в корпусе VATEC 2. Именно наличие этого электронного ресурса и предопределило в значительной степени выбор корпусов и текстов. Самый древний корпус рунических надписей, хотя и не представленный в базе данных VATEC, нам нужен в качестве исторически самого раннего референционного пункта в описании тюркских падежных систем.

Последний, третий, из древнетюркских корпусов, нами на данном этапе не рассматривается, так как он носит ярко выраженный региональный характер и географически далек от остальных корпусов (с их подкорпусами).

При статистических подсчетах мы учитываем как собственно существительные, так и субстантивированные прилагательные, которые в грамматическом плане ведут себя как существительные, тем более что провести границу между существительным и прилагательным не всегда просто, если вообще возможно. Мы не будем учитывать те разряды местоимений и числительных, которые ведут себя во многом как существительные в грамматическом плане, но могут значительно сместить статистику употребления падежных форм за счет того, что, например, количественные числительные в сложных числительных высоких порядков употребляются в форме своей основы, омонимичной с формой номинатива.

Статистическая оценка первого корпуса

В данном тексте представлены следующие падежные формы (всего 7): номинатив, аккузатив, датив, локатив, аблатив, директив на -gArU и на -rA. Номинатив не имеет специального показателя, все остальные показатели состоят из двух (датив, локатив, директив на -rA), трех (аблатив) или четырех звуков (директив на -gArU). Только аккузатив имеет показатель, состоящий из одного звука, если основа оканчивается на гласный. В основном, все падежи имеют от двух до четырех морфофонологических вариантов. Используется более древний показатель аблатива с узким гласным -dIn. То, что остальные древнетюркские падежи в данном тексте не встретились, возможно, случайность, но все же этот факт свидетельствует о том, что некоторые формы, по крайней мере, являются редкими.

Оценка данных показывает (табл. 2), что наиболее частотный и функциональный падеж ‒ это номинатив, который выступает практически во всех функциях. Второй по частотности ‒ аккузатив, за ним следует локатив. Локатив совмещает функции обстоятельства места и источника движения, а также объекта, от которого отделяется его часть. У дательного падежа преобладают объектные функции. Аккузатив представлен двумя основными показателями: -(X)g (употребляется после основ, не оформленных посессивными показателями) и -nI (употребляется после основ, оформленных посессивными показателями 1-го и 2-го лица). Показатель -(s)In является фузионным, совмещающим значение посессивного показателя 3-го лица и винительного падежа. Его становление закончилось уже к данному периоду. В формах слов, оканчивающихся на согласный, он совпадает с показателем инструментального падежа, примеры употребления которого в этом тексте не встретились. Возможно, это совпадение в дальнейшем приводит к исчезновению древнего аффикса инструментального падежа и его замене на новое образование, восходящее к сочетанию имени и послелога со значением ‘вместе, с’. Наблюдается

Таблица 2

|

Падежные формы |

Кол-во в тексте |

% каждого из падежей |

Синтаксические функции |

Семантические функции |

Имя + послелог |

|

|

Nom |

-Ø |

78 |

67 |

подл. им. сказ. пр. доп. опред. обст-во (с посл.) |

место ГДЕ |

+ birle + teg + üzä |

|

Gen |

-(n)Xŋ |

0 |

0 |

|||

|

Acc |

-(X)g -nI -(s)In |

15 |

13 |

пр. доп. |

специф. объект |

|

|

Dat |

-kA |

4 |

3 |

обст-во ГДЕ косв. доп. |

место (ГДЕ) адресат речи напр. взгляда |

|

|

Loc |

-dA |

9 |

8 |

обст-во: ГДЕ ОТКУДА |

место (ГДЕ) источник отделения |

|

|

Abl |

-dIn |

1 |

1 |

обст-во ОТКУДА |

источник движения |

|

|

Equ/Lat |

-čA |

0 |

0 |

|||

|

Dir |

-gArU |

2 |

2 |

обст-во КУДА |

цель движения |

|

|

Com |

-lXgU -lUgUn |

0 |

0 |

|||

|

Instr |

-(X/I)n |

0 |

0 |

|||

|

Dir |

-rA |

7 |

6 |

обст-во ГДЕ |

место (ГДЕ) |

|

|

Всего |

116 |

100 |

||||

Статистические данные оценки рунического текста

явное преобладание использования послелогов с номинативным падежом зависимого имени. Именно эти сочетания и развиваются на более поздних этапах в современные падежные формы недавнего формирования.

Статистическая оценка второго корпуса:доклассический период

В данном тексте представлены следующие падежные формы (всего 9): номинатив, генитив, аккузатив, датив, локатив, директив на -gArU, экватив, комитатив и инструменталис. Номинатив не имеет специального показателя, все остальные показатели состоят из двух (датив, локатив, инструменталис, экватив), трех (генитив), четырех (директив на -gArU) или пяти (комитатив) звуков. Только аккузатив имеет показатель, состоящий из одного звука, если основа оканчивается на гласный. В основном все падежи имеют от двух до четырех морфофонологических вариантов. Как и в первом корпусе, аккузатив представлен тремя показателями с теми же синтагматическими особенностями их сочетания с основами разных типов. Показатель аблатива не встретился.

Таблица 3

|

Падежные формы |

Кол-во в тексте |

% каждого из падежей |

Синтаксические функции |

Семантические функции |

Имя + послелог |

|

|

Nom |

-Ø |

64 |

54 |

подл. им. сказ. пр. доп. опред. обст-во (с посл.) |

для, ради |

+ üčün |

|

Gen |

-(n)Xŋ |

1 |

1 |

опред. |

посессор |

|

|

Acc |

-(X)g -nI -(s)In |

12 |

10 |

пр. доп. |

специф. объект |

|

|

Dat |

-kA |

19 |

16 |

косв. доп. |

адресат действия, речи |

+tägi (без пробела!) |

|

Loc |

-dA |

6 |

5 |

объект обст-во времени |

источник отделения отдел. объект граница врем. интервала «с» |

+berü (3) |

|

Abl |

-dIn -dAn |

0 |

0 |

|||

|

Equ/Lat |

-čA |

7 |

6 |

обст-во степени |

до какой степени |

|

|

Dir |

-gArU |

1 |

1 |

обст-во КУДА |

цель движения |

|

|

Com |

-lUgUn |

1 |

1 |

подл. |

коагенс |

|

|

Instr |

-(X/I)n |

7 |

6 |

доп., обст-во |

объект-инстр., обст-во времени, образа действия |

|

|

Dir |

-rA |

0 |

0 |

|||

|

Всего |

118 |

100 |

||||

Статистические данные оценки манихейского текста

Данные показывают (табл. 3), что значительно снизилась функциональная нагрузка номинатива при возрастании нагрузки косвенных падежей ‒ аккузатива, датива, локатива и инструментального падежей. Эти различия могут объясняться спецификой религиозного текста с его аллитерациями и параллелизмом форм и, возможно, влиянием текста-оригинала на другом языке. Тем не менее полностью сохраняются морфологическая и синтаксическая структура древнетюркского текста, функции падежей, их синтаксические и семантические роли. Увеличение числа активных падежей, количество оформленных специальными показателями падежных форм, их функциональная и семантическая нагрузка свидетельствуют о возрастании сложности падежной парадигмы этого периода по сравнению с самыми древними из дошедших до нас текстов.

Для данного подкорпуса мы исследовали статистически также манихейские тексты, содержащиеся в корпусе VATEC. Этот подкорпус составляет 3 403 слова (в наиболее сохранившихся текстах). В данном корпусе присутствуют следующие падежные формы с ненулевыми показателями: Gen, Acc, Dat, Loc, Abl, Dir, Instr, Equ, Com.

В нем имеется 2 170 употреблений имен существительных. Мы старались учитывать хорошо сохранившиеся фрагменты. Из них 30 оформлено родительным падежом (1,4 %), 110 ‒ винительным (5,0 %), 202 ‒ дательным (9,3 %), 137 ‒ местным (6,3 %), 20 ‒ исходным (0,9 %), 24 ‒ направительным (1,1 %), 98 ‒ орудным (4,5 %), 30 ‒ эквативным (1,4 %) и 5 ‒ комитативным (0,2), т. е. всего 626 форм (28,8 %). Тем самым на долю номинатива остается 1 544 имени существительных (71,2 %). Можно отметить, что подавляющее большинство случаев употребления экватива ‒ это уже застывшие в качестве наречий формы указательных местоимений.

Корпусное исследование расходится с результатами анализа отдельного фрагмента. Это объясняется в первую очередь тем, что отдельный фрагмент, выбранный для анализа, сохранился полностью, тогда как корпус содержит много сильно поврежденных манускриптов, поэтому, хотя мы и старались выбрать среди них наиболее сохранившиеся, в них остается много лакун, в таких случаях часто можно только угадать слово по его части, но не аффиксы. Поэтому корпусное исследование для нашей цели оказалось менее пригодным, чем анализ сохранившего все служебные морфемы фрагмента.

Однако данный результат показывает не долю оформленных ненулевыми показателями падежных форм, а динамику их функциональной нагрузки в сравнении друг с другом и наличие редких падежных форм. Так, в корпусе директив на -rA также отсутствует, как и в выбранном фрагменте. Корпус подтверждает редкое использование исходного падежа: в исследованном тексте он вообще не встретился, а в корпусе есть всего 20 случаев его употребления. Вслед за номинативом наиболее активны тут формы локатива, датива и аккузатива.

Статистическая оценка второго корпуса:классический период

В данном тексте представлены следующие падежные формы (всего 7): номинатив, генитив, аккузатив, датив, локатив, аблатив и инструменталис (табл. 4). Тем самым состав падежной парадигмы максимально приближается к составу ядра падежных форм в современных языках. Уже не употребляются (или употребляются очень редко) директив на -gArU, экватив и коми-татив, которые и в современных языках также вышли за пределы падежных систем и остались в виде застывших формирований. Однако инструменталис еще весьма употребителен. Номинатив не имеет специального показателя, все остальные состоят из двух (аккузатив, датив, локатив, инструменталис) или трех (генитив) звуков. Показатель аккузатива, в отличие от предшествующих периодов, содержит широкий, а не узкий гласный; если же основа оканчивается на гласный, он состоит из одного звука. Получает дальнейшее распространение синтезированный показатель аккузатива и посессива 3-го л. ед. ч. В основном все падежи имеют от двух до четырех морфофонологических вариантов.

Анализ данного материала показывает, что система падежных форм в классический период становится намного «стройнее»: многие падежные формы выходят из употребления, оставшиеся становятся семантически более прозрачными и обретают функциональную сферу, которую они имеют в современных тюркских языках. Система развивается по пути упрощения и специализации падежных форм, что характерно для развитых литературных языков. Разумеется, это признаки отточенного языка религиозных текстов на высокой степени развития классической древнеуйгурской письменности. Исчезли самые длинные показатели, состоящие из четырех или пяти звуков. Таким образом, наблюдается упрощение системы как в парадигматическом, так и в синтагматическом и поверхностном планах.

Статистические данные оценки буддийского текста

Таблица 4

|

Падежные формы |

Кол-во в тексте |

% каждого из падежей |

Синтаксические функции |

Семантические функции |

Имя + послелог |

|

|

Nom |

-Ø |

54 |

56 |

подл. им. сказ. пр. доп. опред. |

||

|

Gen |

-(n)Xŋ |

3 |

3 |

опред. |

посессор |

|

|

Acc |

-(X)g -nI -(s)In |

15 |

15 |

пр. доп. |

специф. объект |

|

|

Dat |

-kA |

8 |

8 |

косв. доп. |

адресат действия, речи |

|

|

Loc |

-dA |

10 |

10 |

обст-во места |

место |

+üzä |

|

Abl |

-dIn -dAn |

1 |

1 |

обст-во места |

источник движения |

|

|

Equ/Lat |

čA |

0 |

0 |

|||

|

Dir |

-gArU |

0 |

0 |

|||

|

Com |

-lU -gUn |

0 |

0 |

|||

|

Instr |

-(X/I)n |

7 |

7 |

доп., обст-во |

объект- инстр., обст-во времени, образа действия |

|

|

Dir |

-rA |

0 |

0 |

|||

|

Всего |

97 |

100 |

||||

Тексты другого содержания, отражающие разговорный язык этого периода, скорее всего покажут более пеструю картину, но это тема для отдельного исследования.

В дополнение к анализу отдельного буддийского фрагмента мы исследовали статистически также буддийские тексты, содержащиеся в корпусе VATEC, стараясь выбирать более сохранившиеся. Наш подкорпус составил 4 600 словоформ.

В данном подкорпусе присутствуют следующие падежные формы с ненулевыми показателями: Gen, Acc, Dat, Loc, Abl, Dir, Instr, Equ, Com.

В нем имеется 1 211 употреблений имен существительных с падежными окончаниями на 4 700 существительных в данном подкорпусе. Из них 142 оформлено родительным падежом (3,0 % от общего числа существительных), 172 ‒ винительным (3,7 %), 280 ‒ дательным (6,0 %), 343 ‒ местным (7,3 %), 74 ‒ исходным (1,6 %), 7 ‒ направительным на -gArU (0,1 %), и только 1 случай директива на -rA, 190 ‒ орудным (4,0 %), 43 ‒ эквативным (0,9 %) и 0 коми-тативным, т. е. всего 1 212 форм (25,8 %). Тем самым на долю номинатива остается 3 500 имен существительных (74,2 %).

Корпусное исследование дополнило результаты анализа выбранного фрагмента: наличие на данном этапе исторического развития экватива, преобладание директива на -gArU по сравнению с формой на -rA при их общей очень маленькой функциональной нагрузке, не такую уж незначительную роль генитива (3,0 %) и инструменталиса (4,0 %), которые не встретились во фрагменте.

Корпус подтверждает редкое использование исходного падежа: в исследованном тексте он вообще не встретился, а в корпусе есть всего 20 случаев его употребления. Вслед за номинативом наиболее активны тут формы локатива, датива и аккузатива.

Сравнительный анализ синтагматики и семантикипадежных показателей в трех текстах

Наши данные подтверждают гипотезу о том, что инвентарь падежных форм древнетюркских языков развивается в сторону уменьшения членов системы, т. е. в сторону ее парадигматического упрощения. Параметр морфофонологической вариативности членов парадигм большой роли не играет за исключением вариативности форм аккузатива после аффиксов притяжа-ния. К классическому периоду исчезают и наиболее «длинные» падежные формы, состоящие из 4–5 звуков, тем самым уменьшается и поверхностная сложность системы.

Наиболее важным фактором в динамике сложности падежных систем является синтагматика (табл. 5). Корпус первого периода и первый подкорпус второго периода демонстрируют еще значительное количество падежных форм, их инвентарь шире, чем в современных тюркских языках. Наблюдается сокращение этого инвентаря в пользу более четкой семантической специализации отдельных форм в ходе становления литературного древнеуйгурского языка.

Аккузатив представлен двумя основными показателями: -(X)g (употребляется после основ, не оформленных посессивными показателями) и -nI (употребляется после основ, оформленных посессивными показателями 1-го и 2-го лица). Показатель -(s)In является фузионным, совмещающим значение посессивного показателя 3-го лица и винительного падежа. В формах слов, оканчивающихся на согласный, он совпадает с показателем инструментального падежа, который во всем древнетюркском периоде еще активно используется. Возможно, это совпадение и ведет в дальнейшем к исчезновению древнего аффикса инструментального падежа и его замене на новое образование, восходящее к сочетанию имени и послелога с семантикой ‘вместе, с’.

Если в самых древних текстах функциональная нагрузка на отдельные падежные формы распределена неравномерно и преобладающая доля приходится на номинатив, то в более поздние периоды набирают силу косвенные падежи.

Основная семантическая и синтаксическая нагрузка на отдельные формы в течение древнетюркского периода распределяется между конкретными формами, которые становятся все более специализированными семантически и постепенно перенимают часть функциональной нагрузки менее специализированных форм, в частности формы номинатива, что является показателем снижения сложности системы.

Сравнение статистических данных оценки древнетюркских текстов

Таблица 5

|

Падеж |

Период |

|||||

|

Руника |

Манихеика |

Уйгурика |

||||

|

% |

синтаксис и семантика |

% |

синтаксис и семантика |

% |

синтаксис и семантика |

|

|

Nom -Ø |

67 |

подл. им. сказ. пр. доп. опред. обст-во (с посл.) |

54 |

подл. им. сказ. пр. доп. опред. обст-во (с посл. для, ради + üčün) |

56 |

подл. им. сказ. пр. доп. опред. |

|

Gen -(n)Xŋ |

0 |

0 |

1 |

опред.: посессор |

3 |

опред.: посессор |

|

Acc -(X)g -nI -(s)In |

13 |

пр. доп. |

10 |

пр. доп.: специф. объект |

15 |

пр. доп.: специф. объект |

|

Dat -kA |

3 |

обст-во ГДЕ косв. доп. |

16 |

косв. доп.: адресат действия, речи (+tägi) |

8 |

косв. доп.: адресат действия, речи |

|

Loc -dA |

8 |

обст-во: ГДЕ ОТКУДА |

5 |

объект: источник отд-ния, отдел. объект; обст-во времени: граница врем. интервала «с» (+berü) |

10 |

обст-во места |

|

Abl -dIn -dAn |

1 |

обст-во ОТКУДА |

0 |

1 |

обст-во: источник движения |

|

|

Equ/Lat -čA |

0 |

0 |

6 |

обст-во степени |

0 |

|

|

Dir -gArU |

2 |

обст-во КУДА |

1 |

обст-во КУДА: цель движения |

0 |

|

|

Com -lUgUn |

0 |

0 |

1 |

подлеж.: коагенс |

0 |

|

|

Instr -(X/I)n |

0 |

0 |

6 |

доп. (объект-инструмент), обст-во времени, образа действия |

7 |

объект- инстр., обст-во времени, образа действия |

|

Dir -rA |

6 |

обст-во ГДЕ |

0 |

0 |

||

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

|||

Параллельно с утратой отдельных периферийных форм мы наблюдаем отдельные признаки синтезации новых падежных форм из сочетаний «послелог + имя»; однако этот процесс еще не завершен, он идет на протяжении всего среднетюркского и современного периодов развития тюркских языков. Наши дальнейшие исследования будут нацелены на выяснение вопроса о том, как формируются современные падежи и их функции, какие факторы приводят к усложнению тюркских падежных систем.

На этапе высокоразвитой древнеуйгурской письменности мы констатируем упрощение падежной парадигмы и семантическую специализацию отдельных элементов падежных систем. Учитывая то, что данный вариант письменности отражает языковые особенности идиомы, играющей роль койнэ на огромной территории Центральной Азии, это развитие не случайно, а непосредственно связано с его коммуникативной ролью и статусом наддиалектной нормы.

Список литературы Сложность падежных систем исторических тюркских языков (древнетюркский домонгольский период)

- Диван лугат ат-турк (Свод тюркских слов): В 3 т./Пер. с араб. А. Р. Рустамова; под ред. И. В. Кормушина, предисл., введ. И. В. Кормушина; примеч. И. В. Кормушина, Е. А. Поцелуевского, А. Р. Рустамова; Ин-т востоковедения РАН: Ин-т языкознания РАН. М.: Вост. лит., 2010. Т. 1. 461 с.

- Кормушин И. В. Тюркские енисейские эпитафии: тексты и исследования. М.: Наука, 1997. 304 с.

- Кормушин И. В. Tюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология. М.: Наука, 2008. 342 с.

- Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание: Морфология. М.: Изд-во иностр. лит., 1957. 255 с.

- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. М.: Наука, 1988. 560 с.

- Dahl Ö. The growth and maintenance of linguistic complexity. Amsterdam: John Benjamins, 2004. 319 p.

- Erdal M. A grammar of Old Turkic. Leiden, Boston: Brill, 2004. 575 p.

- Miestamo M. Grammatical complexity in a cross-linguistic perspective//Language complexity: Typology, contact, change/Eds. M. Miestamo, K. Sinnemäki, F. Karlsson. Amsterdam: John Benjamins, 2008. P. 23-41.

- Nevskaya I. Innovations and archaisms in Siberian Turkic spatial case paradigms//A Transeurasian historical and areal perspective Paradigm Change in the Transeurasian languages and beyond/Eds. M. Robbeets, W. Bisang. John Benjamins, 2014. P. 257-286.

- Nichols J. Linguistic complexity: a comprehensive definition and survey//Language complexity as an evolving variable/Eds. G. Sampson, D. Gil, P. Trudgill. Oxford: Oxford Univ. Press, 2009. P. 110-125.

- Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington: Indiana Univ. Publ., 1968. 419 p.