Случаи геннотерапевтической индукции ангиогенеза у пациентов с атеросклеротической ишемией нижних конечностей при невозможности выполнения реконструктивного вмешательства

Автор: Калинин Р.Е., Мжаванадзе Нина Джансуговна, Деев Р.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт применения препарата «Неоваскулген» у пациентов, которым невозможно выполнить реконструктивное вмешательство.

Геннотерапевтическая индукция, ангиогенез, ишемия нижних конечностей

Короткий адрес: https://sciup.org/140188248

IDR: 140188248 | УДК: 617.58:616-004.6-08

Текст научной статьи Случаи геннотерапевтической индукции ангиогенеза у пациентов с атеросклеротической ишемией нижних конечностей при невозможности выполнения реконструктивного вмешательства

Несмотря на наличие современных методов хирургического и консервативного лечения, высокую квалификацию хирургов и ангиологов, хроническая ишемия нижних конечностей (ХИНК) остается актуальной проблемой в практике сердечно-сосудистой хирургии. У большого количества пациентов с ХИНК атеросклеротической этиологии диагностируется дистальное, либо мультифокальное поражения артериального русла, не позволяющие выполнить реконструктивное вмешательство. Конвенционные медикаментозные средства не являются достаточно эффективными в случаях подобного рода. Альтернативой может служить выполнение «биологического» шунтирования, то есть за счет усиления естественных процессов неоваскуляризации – индукции ангиогенеза при помощи генной терапии.

В настоящее время единственным зарегистрированным в мире геннотерапевтическим индуктором ангиогенеза для лечения ХИНК является препарат «Не-оваскулген», представляющий собой сверхскрученную ДНК, кодирующую сосудистый эндотелиальный фактор роста VEGF165.

Представляем клинические случаи использования препарата при невозможности выполнения хирургической реконструкции дистального сосудистого русла.

Пациентка М., 1937 г.р. поступила 09.06.2010 года в клинику сосудистой хирургии РязГМУ по поводу облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, бедренно-подколенной окклюзии с обеих сторон, 2б стадии заболевания по классификации А.В. Покровского-Фонтейна, сахарного диабета 2 типа средне-тяжелого течения.

При поступлении: жалобы на боль в икроножных мышцах обеих ног при ходьбе на расстоянии около 100 метров, преимущественно справа. При осмотре: от- сутствие пульсации на подколенной артерии и берцовых артериях на обеих конечностях.

При инструментальном обследовании: лодыжечноплечевой индекс (ЛПИ) 0,5 справа/0,5 слева. Транскутанное напряжение кислорода (ТсРО2) 72 мм рт. ст. справа / 76 мм рт. ст. слева. Дистанция безболевой ходьбы (ДБХ) 95 м. При ультразвуковом дуплексном сканировании: окклюзия собственной бедренной артерии, множественные сегментарные стенозы и окклюзии подколенной артерий с обеих сторон, коллатеральный кровоток по артериям голеней и стоп.

Учитывая длительный анамнез заболевания, данные специальных исследований, сопутствующую патологию в виде средне-тяжелого сахарного диабета 2 типа, от реконструктивных операций решено было воздержаться.

Проведено комплексное лечение: курс препарата «Неоваскулген», в общей дозе 2,4 мг в мышцы правой голени, разделенные на 2 введения, с интервалом 2 нед., в сочетании с конвенционной терапии в виде курсового введения рефортана 6% – 250,0 № 7, актовегина 10% – 250,0 №10, длительного приема пентоксифиллина 1200 мг/сут., аторвастатина 20 мг/сут.; по согласованию с эндокринологом пациентка получала пероральные анти-гипергликемические препараты под контролем уровня глюкозы крови.

Через 6 месяцев от начала лечения пациентка отметила улучшение самочувствия, увеличение дистанции безболевой ходьбы. Общелабораторные и биохимические показатели оставались в пределах нормы. При инструментальном обследовании: ЛПИ 0,54 справа / 0,53 слева. ТсРО2 80 мм рт. ст. справа / 78 мм рт. ст. слева, ДБХ – 140 м.

Через 12 и 24 месяца от начала лечения пациентка отмечает значительные улучшение самочувствия и увеличение дистанции безболевой ходьбы. При ин-

Калинин Р.Е., Мжаванадзе Н.Д., Деев Р.В.

СЛУЧАИ ГЕННОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ АНГИОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА струментальном обследовании: ЛПИ 0,66 справа / 0,61 слева. ТсРО2 92 мм рт. ст. справа, 80 мм рт. ст. слева, ДБХ – 400 м. Флюорограмма и ультразвуковое исследование органов брюшной полости – без патологии.

Пациент Я., 1954 г.р. поступил 07.07.2010 года в клинику сосудистой хирургии РязГМУ по поводу облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, бедренно-подколенной окклюзии справа, дистальной окклюзии слева, 2б-3 стадии заболевания по классификации А.В. Покровского-Фонтейна.

При поступлении: жалобы на боль в икроножных мышцах обеих нижних конечностей при ходьбе на расстоянии около 50–70 метров, преимущественно справа. При осмотре: отсутствие пульсации на подколенной артерии и берцовых артериях на правой нижней конечности, отсутствие пульсации на передней большеберцовой артерии на левой нижней конечности.

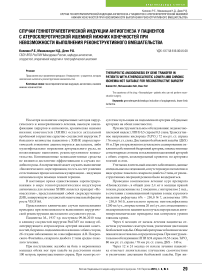

При инструментальном обследовании: ЛПИ 0,36 справа / 0,44 слева. ТсРО2 72 мм рт. ст. справа / 82 мм рт. ст. слева. ДБХ – 46 м. При ультразвуковом дуплексном сканировании: окклюзия собственной бедренной и подколенной артерий справа, коллатеральный кровоток по артериям голеней и стоп; стеноз подколенной и окклюзия передней большеберцовой артерий слева. Ангиографическая картина подтвердила наличие окклюзии поверхностной бедренной артерии от устья и неадекватного периферического русла справа, стенозы и неровность контуров бедренных артерий, окклюзию передней большеберцовой артерии слева (рис. 1а–г).

Учитывая длительный анамнез заболевания и данные инструментальных методов исследований от реконструктивных операций было решено воздержаться. Проведено комплексное лечение: курс генотерпапев-

Рис. 1. Пациент Я., ангиографическое исследование при первичном поступлении. А – состояние проксимального русла. Б – собственной правой собственной бедренной артерии от устья. Стенозы и неровность контуров бедренных артерий слева. В – множественные стенозы, кальциноз и коллатерали правой подколенной артерии. Г – стенозы, окклюзия передней и множественные сегментарные стенозы задней большеберцовых артерий справа, отсутствие адекватного коллатерального русла справа

Калинин Р.Е., Мжаванадзе Н.Д., Деев Р.В.

СЛУЧАИ ГЕННОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ АНГИОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА тического препарата «Неоваскулген» в мышцы правой голени, в рекомендованном инструкцией по медицинскому применению режиме дозирования в комплексе с конвенционной консервативной терапией.

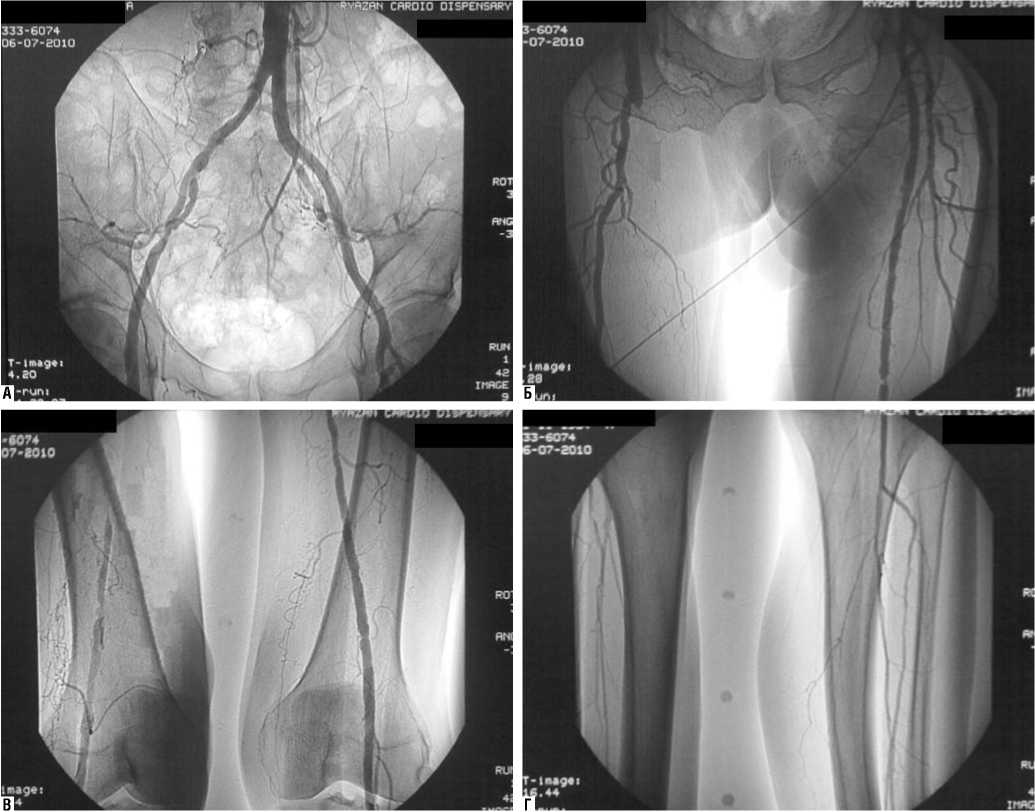

Через 3 месяца после начала лечения пациент не отмечал значительного изменения самочувствия. При инструментальном обследовании: ЛПИ 0,38 справа / 0,46 слева. ТсРО2 74 мм рт. ст. справа / 84 мм рт. ст. слева, ДБХ – 50 м. Повторное ангиографическое исследование подтвердило усиление коллатерального русла справа. В остальном ангиографическая картина без изменений (рис. 2). Через 6 месяцев – аналогичная картина.

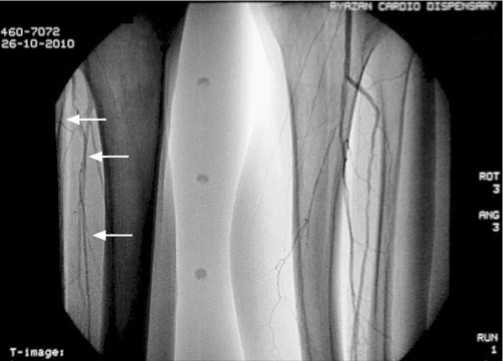

Через 12 месяцев после начала лечения пациент отметил значительное улучшение самочувствия в виде выраженного увеличения дистанции безболевой ходьбы. При инструментальном обследовании: ЛПИ 0,41 справа / 0,51 слева. ТсРО2 90 мм рт. ст. справа / 88 мм рт. ст. слева, ДБХ – 263 м. Флюорограмма, УЗИ органов брюшной полости – без патологии. При контрольном ангиографическом исследовании усиление коллатерального русла справа (рис. 3).

Через 2 месяца месяцев после последней госпитализации пациент в экстренном порядке поступил в клинику сосудистой хирургии РязГМУ с клиникой тромбоза артерий бедренно-подколенного сегмента слева (контралатеральная конечность по отношению к подвергнутой генной терапии), ишемии напряжения.

При поступлении: жалобы на боль в икроножных мышцах левой голени при ходьбе, появившуюся внезапно за сутки до обращения за медицинской помощью. При инструментальном обследовании: ЛПИ 0,40 справа / 0,31 слева. Селективная ангиография артерий левой нижней конечности показала окклюзию собственной бедренной, стенозы устья глубокой бедренной артерии, окклюзию передней большеберцовой артерии. В экстренном порядке проведено оперативное лечение: бедренно-подколенное шунтирование слева протезом Polymaille 8 mm (Perouse Medical) выше щели коленного сустава. На 7 сутки пациент был выписан с компенсацией кровообращения на обеих нижних конечностях, пульс на общей бедренной артерии справа, на задней большеберцовой артерии – слева.

При контрольном осмотре через 10 месяцев после последней госпитализации пациент жалоб не предъявлял. При осмотре пульс определялся на общей бедренной артерии справа, на задней большеберцовой артерии слева, кровообращение в нижних конечностях компенсировано. При инструментальном обследовании: ЛПИ 0,5 справа / 1,05 слева, ТсРО2 88 мм рт. ст. с обеих сторон, ДБХ – 500 м. Флюорограмма: УЗИ брюшной полости – без патологии.

Таким образом, геннотерапевтическая индукция ангиогенеза значительно увеличивает дистанцию безболевой ходьбы и может с высокой степенью эффективности применяться в комплексном лечении хронической ишемии нижних конечностей атеросклеротической эти-

Рис. 2. Пациент Я., ангиографическое исследование через 3 мес. Окклюзия передней и задней большеберцовых артерий справа, усиление коллатерального русла справа

Рис. 3. Пациент Я., ангиографическое исследование через 12 мес. Окклюзия передней и задней большеберцовых артерий справа, выраженное усиление коллатерального русла справа ологии у пациентов с дистальным и мультифокальным поражением периферического артериального русла при невозможности проведения реконструктивных вмешательств. Следует учитывать, что данный компонент комплексного лечения не является прямой альтернативой хирургическому лечению и для реализации терапевтического эффекта нуждается в определенном сроке.

Мжаванадзе Нина Джансуговна

390026, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 96