Случаи возможного ритуального прижизненного травмирования черепов пазырыкской культуры (Горный Алтай)

Автор: Чикишева Т.А., Волков П.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

На трех черепах мужчин, захороненных в курганах пазырыкской культуры, локализованных в долине р. Ак-Алаха (плоскогорье Укок, Горный Алтай), в области левого лобного бугра обнаружены следы хорошо заживших травм в виде неглубоких желобков. Микроскопическое обследование и трасологический анализ этих дефектов показал, что воздействие на поверхность кости производилось твердым заостренным предметом. Характер травмирования черепов производился ударами сравнительно одинаковой силы без намерения прободения кости. Вероятно, для обеспечения точности повторных ударов в одну точку с одинаковым усилием и направлением кроме инструмента, контактирующего с поверхностью черепа, для передачи на него импульса силы использовалось второе - ударное - орудие. Сделано предположение о ритуальном характере манипуляции и о возможности отнесения данных травм к символическим трепанациям.

Пазырыкская культура, ритуал, травма, череп, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145000

IDR: 145145000 | УДК: 902+572 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.367-370

Текст научной статьи Случаи возможного ритуального прижизненного травмирования черепов пазырыкской культуры (Горный Алтай)

Палеоантропологические материалы раннего железного века из Горного Алтая опубликованы неоднократно. В основном посвященные им исследования были направлены на реконструкцию антропологического (краниологического и одонтологического) состава популяций пазырыкского населения и на решение задач его генезиса. Несмотря на важность достигнутых результатов, потенциал горно-алтайских палеоантропологических коллекций использован далеко не в полной мере. Совре- менность диктует новые подходы, направленные на изучение разных аспектов образа жизни носителей археологических культур, и предоставляет для их реализации методологические и технологические возможности. В частности, накоплен опыт экспериментальных исследований, на основе которого создана методика микроскопического обследования и трасологического изучения следов нарушения целостности костной ткани скелета [Волков, 2013], позволяющая реконструировать характер травми- рующего воздействия. Использовалось специальное оптическое оборудование для исследования поверхности костей и фотоаппаратура макро- и микросъемки для фиксации любых ее особенностей.

При очередном обследовании краниологических материалов пазырыкской культуры, происходящих из курганных комплексов долины р. Ак-Алаха (плоскогорье Укок, Горный Алтай), на трех черепах мужчин в области левого лобного бугра были обнаружены следы хорошо заживших травм в виде неглубоких желобков. Следы воспалительной реакции на данном участке ко сти отсутствуют. Вся серия составляет 11 черепов взрослых индивидов – 10 мужских и 1 женский. В коллекции палеоантропологических материалов из курганов в долине р. Ак-Алаха имеются также фрагменты детских скелетов (5 индивидов, из них 3 в возрасте

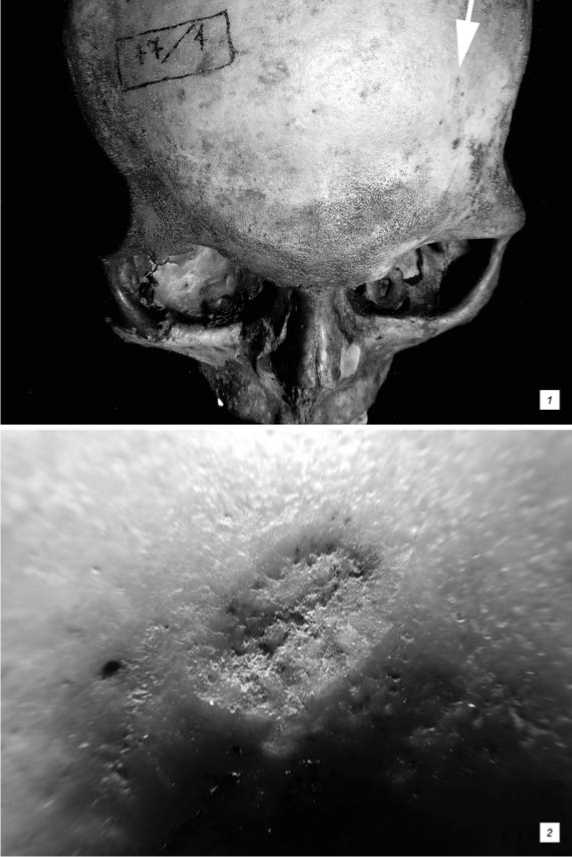

Рис. 1. Череп мужчины из погр. 1, кург. 1 комплекса Ак-Алаха-1 со следами прижизненного травмирования лобной кости.

1 – стрелкой указано направление и место удара; 2 – микрофотография дефекта.

8 – 10 лет и 2 – 1,5 – 2 лет), череп сохранился от одного из них и, судя по огромным его размерам, он принадлежал мальчику около 8 лет. На этом черепе травма не обнаружена. Травмированные черепа происходят из курганов в комплексах Ак-Алаха-1 и Ак-Алаха-5.

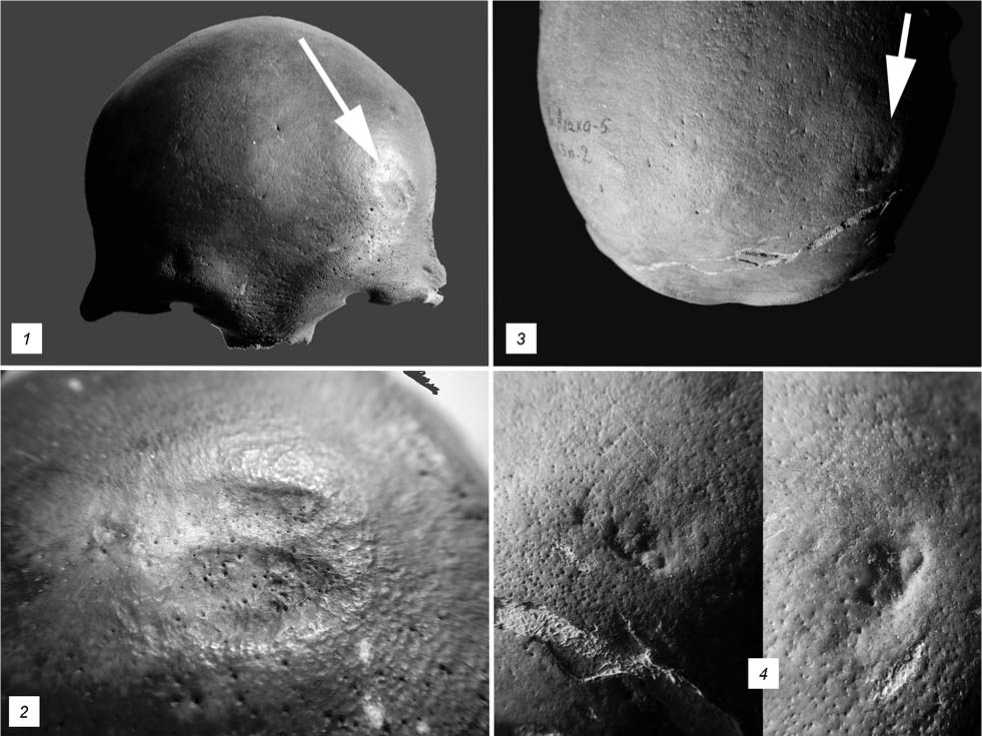

На черепе из погр. 1 кург. 1 комплекса Ак-Алаха-1 (возраст индивида 40 – 45 лет) оставленный травмой дефект имеет вид неглубокого желобка 9,2 × 6,2 мм, расположенного непосредственно на лобном бугре почти перпендикулярно к надбровной дуге (рис. 1 , 1 ). На черепе из погр. 1 кург. 3 комплекса Ак-Алаха-5 (возраст индивида 25 – 30 лет) дефект в виде двух неглубоких желобков (медиальный имеет размеры 10,61 × 7,1 мм, латеральный – 15,1 × 5,3 мм), направленных латерально и вниз, фиксируется сбоку от лобного бугра (рис. 2 , 1 ).

На черепе из погр. 2 кург. 3 комплекса Ак-Алаха-5 (возраст индивида 25 – 30 лет) фиксируется один желобок подпрямоугольной формы размером 10,0 × 6,0 мм, также локализованный сбоку от лобного бугра, но имеющий направление длинной стороны медиально и вниз (рис. 2 , 3 ).

Микроскопическое обследование дефектов выявило ряд особенностей на их поверхности. Во всех случаях наблюдается восстановление поверхности травмы, т.к. сформировался регенерат компактной ко стной ткани (рис. 1 , 2 ; 2 , 2 , 4 ). Это свидетельствует о прижизненном характере генезиса обнаруженных дефектов. Воздействие на поверхность ко сти производилось твердым заостренным предметом, имеющим в зоне контакта участок с линейной протяженность от 9,2 до 15,1 мм. Удар по черепам наносился по касательной, сверху вниз с небольшими флуктуациями в медиальном или латеральном направлении (рис. 1 , 1 ; 2 , 1 , 3 ), что показано на рисунках стрелками. Судя по рельефу следов скалывания на черепах, удар наносился в каждую из деформированных зон дважды, с одинаковой силой и углом контакта с поверхностью кости. Особо отчетливо это прослеживается на черепе из погр. 1 кург. 1 комплекса Ак-Алаха-5 (рис. 2 , 2 ).

Контактные участки ударных инструментов имели несколько отличную друг от друга конфигурацию. Следы ударов по черепам из погр. 1 кург. 1 комплекса Ак-Алаха-1 (рис. 1 , 1 ) и из погребения 1 кург. 1 комплекса Ак-Алаха-5

Рис. 2. Черепа мужчин из кург. 3 комплекса Ак-Алаха-5 со следами прижизненного травмирования лобной кости. 1, 3 – стрелками указаны направления и места ударов; 2 – микрофотография дефекта на черепе из погр. 1; 4 – микрофотография дефекта на черепе из погр. 2.

(рис. 2 , 1 ) производились орудием со слегка выгнутым во внешнюю сторону от линии удержания инструмента рабочим участком. Это привело к формированию скола с вогнутым внутрь черепа в поперечном сечении дном желобка, что хорошо прослеживается на втором черепе (рис. 2 , 1 ). О ширине контакта с поверхностью кости рабочих участков орудий, которыми наносился удар, можно судить по ширине желобков, составляющей в первом случае 6,2 мм, а во втором 5,3 и 7,1 мм.

Сохранность черепов была определена как хорошая и достаточная для проведения микроскопического обследования и трасологического анализа. Для исследований была собрана база данных в виде серии фотоснимков, производившихся при различном освещении объекта. Накопленная при проведении аналогичных исследований сравнительная информация позволила сделать выводы о генезисе деформации исследуемых черепов.

Удар по черепу из погр. 2 кург. 1 комплекса Ак-Алаха-5 (рис. 2, 2) производился орудием с прямым контактным участком, что привело к формирова- нию относительно плоской поверхности на участке скола (рис. 2, 4). Ширина контакта рабочего участка орудия, которым наносился удар, с поверхностью ко сти – 6,0 мм. Он был нанесен под относительно более тупым углом, что привело к образованию на травмированной поверхности некоторой «ступенчатости» (рис. 2, 4).

Характер травмирования черепов производился ударами сравнительно одинаковой силы без намерения прободения кости. Вероятно, для обеспечения точности повторных ударов в одну точку с одинаковым усилием и направлением использовалось два инструмента. Необходимо было применение ударного «орудия» для передачи импульса силы на «стесывающий» инструмент, контактирующий непосредственно с черепом.

Если вопрос о прижизненном происхождении зафиксированных дефектов решается однозначно, то о причине преднамеренного нанесения таких травм весьма сложным способом мы можем говорить только предположительно. По скольку травмированы черепа взрослых мужчин, повреж- дения во всех случаях локализованы практически на одном участке лобной кости и выполнены одинаковым способом, сомнительно их появление в результате простой случайности. Более того, два индивида захоронены под одной курганной насыпью (кург. 3 комплекса Ак-Алаха-5) и, вероятно, являются родственниками, о чем свидетельствует обнаруженная у них общая аномалия – не приросший к крестцу первый позвонок (S1). Таким образом, в относительно небольшой выборке черепов мы обнаружили серию однотипных травм.

В современной литературе, посвященной био-археологическому контексту особенностей морфологии палеоантропологических материалов, дается оценка последствий влияния травмирующих факторов бытовой среды и освещается, в том числе, такой аспект травматизма социального характера, как обрядово-ритуальная практика. Особый пласт данных относится к нарушениям целостности свода черепа, символизирующим трансформации экзистенцио-нального состояния человека и являющимся частью обряда инициации или перехода индивида в новый социальный статус, либо маркирующим его принадлежность к определенной профессиональной или иной категории членов общества. Результатом таких манипуляций являются незначительные поверхностные повреждения, затрагивающие, как правило, внешнюю компакту и не допускающие сквозного прободения кости. Следы этих манипуляций объединены в общую категорию маркеров, получившую название «символические трепанации». Анализ символических трепанаций в широком спектре культурных образований и в хронологической динамике проведен М.Б. Медниковой [2003, 2004, с. 119–142]. В этих данных не содержатся сведения о дефектах, аналогичных зафик- сированным нами на пазырыкских черепах Укока. Вполне вероятно, что исследователи идентифицировали такие следы как зажившие травмы, не придавая им иного семантического значения, которое выявляется только при определенных закономерностях, в данном случае при повторяемости явления в малой по численности группе.

Мы не уверены, что зафиксированные нами травмы можно идентифицировать как символические трепанации, но предполагаем, что они были нанесены мужчинам, захороненным в акалахин-ских курганах с ритуальной целью. Для ее понимания необходим просмотр всей пазырыкской коллекции. На данный момент мы предлагаем относиться к ним как к маркерам ритуального прижизненного травмирования.

Список литературы Случаи возможного ритуального прижизненного травмирования черепов пазырыкской культуры (Горный Алтай)

- Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. -СПб.: Нестор-История, 2013. - 416 с.

- Медникова М.Б. Ритуальное посвящение у древних народов Евразии по данным антропологии: символические трепанации // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2003. - № 1 (13). - С. 147-156.

- Медникова М.Б. Трепанации в древнем мире и культ головы. - М.: Алетейя, 2004. - 205 с.