Случай формирования грубой циклитической мембраны у ребенка на фоне периферического вялотекущего увеита

Автор: Давыдов А.О., Сарычева К.Е., Таевере М.Р., Осокин И.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Периферический увеит часто протекает бессимптомно, и дети склонны недооценивать изменение зрения до появления первых осложнений, что приводит к длительному течению заболевания без лечения. Формирование помутнений в хрусталике является одним из наиболее распространенных осложнений увеита у детей, требующих хирургического лечения. Однако помутнение хрусталика часто рассматривается в отрыве от остальных изменений глаза, что, в свою очередь, определяет цель операции как быстрое достижение функционального результата. Одновременно с этим, одним из осложнений периферического вялотекущего увеита, существующее вместе с катарактой, является циклитическая мембрана, представляющая собой важный фактор в определении стратегии хирургического лечения. В данной статье представлен клинический случай лечения осложнений увеита у ребенка, где стратегия вмешательства заключалась в минимизации количества осложнений в будущем несмотря на отсроченный функциональный результат.

Увеиты у детей, периферический увеит, катаракта, циклитическая мембрана, клинический случай

Короткий адрес: https://sciup.org/140307449

IDR: 140307449 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_S1_86

Текст научной статьи Случай формирования грубой циклитической мембраны у ребенка на фоне периферического вялотекущего увеита

Актуальность

Увеиты у детей являются значимой проблемой из-за широкого распространения, рецидивирующего характера и высокого риска осложнений. У 50–70% детей с хроническим увеитом развивается совокупность изменений глаза, одним из которых является помутнение хрусталика — осложнение, требующее своевременного лечения для восстановления хорошей остроты зрения и снижения риска развития амблиопии [1].

Хирургическое лечение увеальной катаракты остается предметом дискуссий и активного научного исследования. В зависимости от выбора тактики лечения выделяется первичная и вторичная имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ). Первичная имплантация интраокулярной линзы (линза имплантируется в процессе хирургии катаракты) в отдельных случаях детского увеита может быть успешной при соблюдении жесткого контроля предоперационного и послеоперационного воспаления [2]. Афакия также является одной из тактик лечения при наличии у пациента признаков активного увеита, рубеоза радужки, гипотонии и др. [3]. Также существуют данные, подтверждающие положительный результат исхода операции, при которой интраокулярную линзу не имплантируют у пациентов с увеитом, ассоциированным с ювенильным идиопатическим артритом [4].

Однако помутнение хрусталика на фоне увеита, как правило, редко бывает единственным изменением глаза.

Чаще всего это совокупность различных признаков и анатомических изменений, которые усложняют хирургическое лечение. Выбор тактики хирургии, особенно вопрос сроков имплантации ИОЛ, определяется наличием тех или иных изменений [5]. В случае имплантации ИОЛ при наличии активного увеита, часто наблюдается увеличение активности воспалительного процесса, появление или увеличение размеров циклитической мембраны и нарастание различных осложнений, трудно поддающихся лечению. В контексте представленной ниже клинической ситуации вторичная имплантация интраокулярной линзы в отсроченный период после достижения полной ремиссии увеита может быть рассмотрена как эффективный хирургический подход.

Описание случая

Пациент П., 15 лет, в 2022 г. обратилась вместе с родителями к офтальмологу по месту жительства с жалобами на снижение зрения правого глаза. Был выявлен периферический вялотекущий увеит неясной этиологии. Была направлена на консультацию для последующего хирургического лечения в МНТК «МГ» г. Москва. В МНТК «МГ» на OD было выявлено:

Биомикроскопия: Глаз спокоен. Веки и конъюнктива без особенностей. Роговица и влага передней камеры прозрачны, передняя камера средней глубины. Радужка структурная, зрачок круглый. Хрусталик помутнен под задней капсулой. Помутнение стекловидного тела.

Офтальмоскопия: Диск зрительного нерва (ДЗН) бледно-розовый границы четкие. Ход сосудов не изменен. Макулярная зона (МЗ) – рефлекс ослаблен. Циркулярная шварта (циклитическая мембрана) на крайней периферии с локальной тракционной отслойкой сетчатки кнутри от ДЗН.

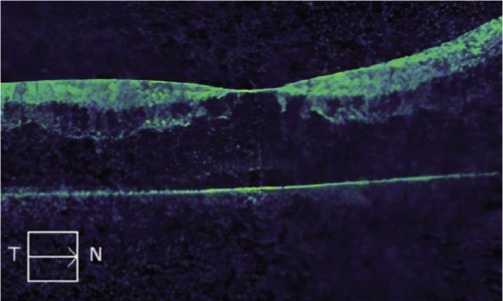

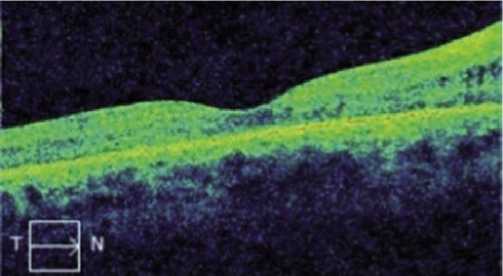

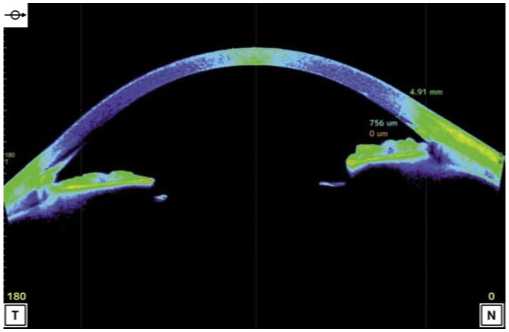

Рис. 1. B-скан пациента в 2022 году.

Острота зрения при обращении составляла:

– OD 0,16 н/к;

– OS 1,0.

Ультразвуковое обследование глаза показало:

OD В передних 2/3 стекловидного тела определяется мелкозернистая взвесь, волокнистые структуры воспалительного характера, отграниченные задней отслойкой стекловидного тела (ЗОСТ). Под ЗОСТ точечная взвесь, мембрана. Фиксация ЗОСТ к ДЗН, в верхнем наружном и нижнем внутреннем сегментах, где сетчатая оболочка локально подтянута на 0,5–0,6 мм. В центре сетчатка просматривается на Н-0,91 (отек?). На остальном протяжении оболочки прилежат (Рис. 1).

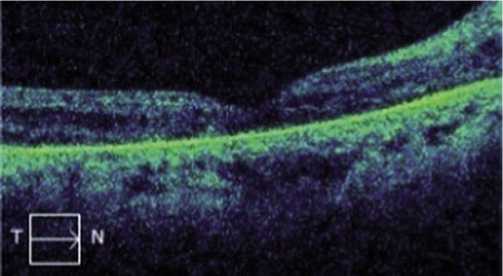

Рис. 2. ОКТ МЗ – толщина сетчатки 390 мкм.

OS Оболочки прилежат.

Было принято решение о необходимости хирургического лечения после предоперационной подготовки в виде курса консервативного противовоспалительного лечения.

В конце июня 2022г была проведена ретробульбарная катетеризация с курсом противовоспалительной терапии (Sol. Dexamethasoni 0,4%).

В конце июля, через месяц после курса лечения, на контрольном осмотре острота зрения на OD составляла 0,2 н/к.

Ультразвуковое обследование глаза показало отсутствие существенной динамики на OD.

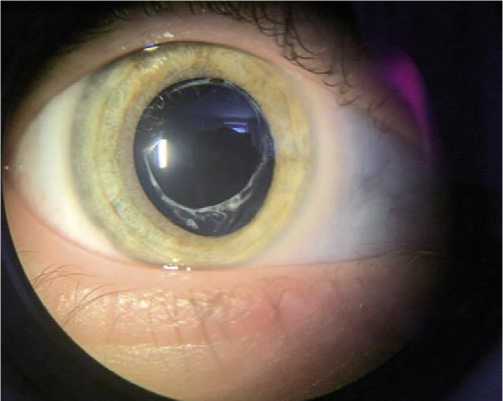

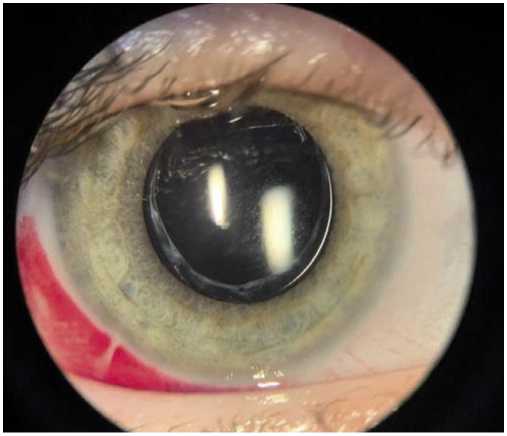

Рис. 3. Биомикроскопия правого глаза до имплантации ИОЛ.

Оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны показала наличием макулярного отека (Рис. 2).

В начале августа 2022 г. была проведена микро-инвазивная витрэктомия с эндотампонадой воздухом, эндолазеркоагуляцией сетчатки и факоаспирацией катаракты без имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) с рассечением задней капсулы хрусталика.

После хирургического лечения с учетом тампонады газом острота зрения на OD составляла 0,03 н/к.

Пациенту было были даны необходимые рекомендации, включая динамическое наблюдение в МНТК «МГ».

Следующее обращение было в середине декабря 2022 г.

Биомикроскопия: Глаз спокойный. Веки и конъюнктива без особенностей. Роговица и влага передней камеры прозрачны, передняя камера средней глубины. Радужка структурная, зрачок круглый. Афакия, дупли-катура капсульного мешка. Авитрия (Рис. 3).

крайней периферии с локальной тракционной отслойкой сетчатки кнутри от ДЗН.

Острота зрения на OD составляла 0,01 sph +16 cyl 1,0 Ax 82 = 0,2.

Офтальмоскопия: Диск зрительного нерва бледный, границы четкие. Ход сосудов не изменен. Макулярная зона – рефлекс ослаблен, кистозный макулярный отек. Циркулярная шварта (циклитическая мембрана) на

Рис. 4. ОКТ МЗ – толщина сетчатки 406 мкм.

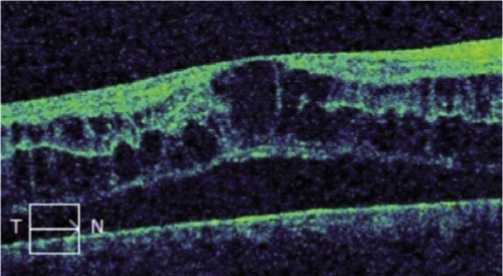

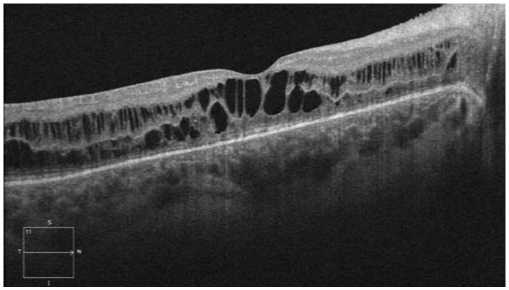

По данным ОКТ МЗ была отмечена отрицательная динамика, нарастание макулярного отека, частичная отслойка нейроэпителия (Рис. 4).

Далее в начале января 2023г была еще раз проведена ретробульбарная катетеризация с курсом противовоспалительной терапии (Sol. Dexamethasoni 0,4%). Острота зрения перед курсом терапии на OD составляла 0,01 sph +14 cyl 3,0 Ax 90 = 0,2; после терапии – 0,01 sph +14 cyl 1,0 Ax 85 = 0,2.

Следующее обращение в МНТК «МГ» было в апреле 2023 г. Острота зрения на OD составляла 0,01 sph +16 cyl 2,25 Ax 85 = 0,2.

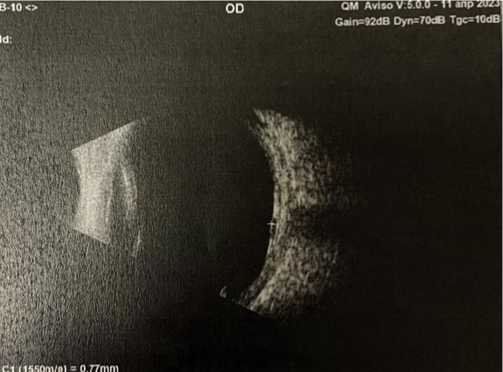

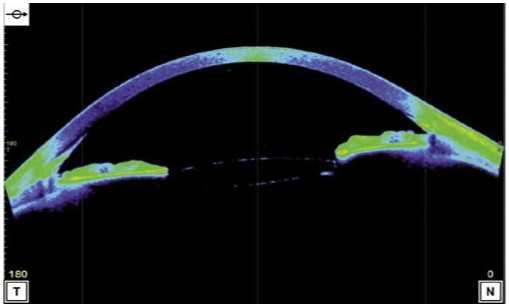

Было выполнено ультразвуковое обследования глаза (Рис. 5).

По данным ОКТ МЗ была отмечена существенная положительная динамика, отсутствие макулярного отека, отсутствие отслойки нейроэпителия (Рис. 6).

Следующее обращение в МНТК «МГ» было в феврале 2024 г. Острота зрения на OD составляла 0,01 sph +16 cyl 1,5 Ax 80 = 0,4. По ультразвуковому исследованию – без динамики. ОКТ МЗ – без существенной динамики (Рис. 7).

Следующее обращение в МНТК «МГ» было в июле 2024 г.

По биомикроскопии: Глаз спокойный. Веки и конъюнктива без особенностей. Роговица и влага передней камеры прозрачны, передняя камера средней глубины. Радужка структурная, зрачок круглый. Афакия, дупли-катура капсульного мешка. Авитрия.

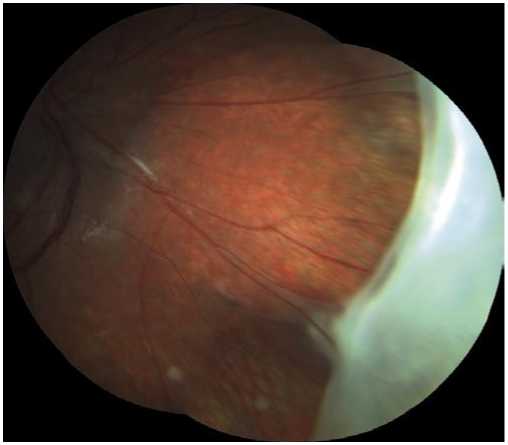

Офтальмоскопия: Диск зрительного нерва бледнорозовый, границы четкие. Макулярный рефлекс ослаблен. Циркулярная шварта (циклитическая мембрана) на крайней периферии с локальной тракционной отслойкой сетчатки кнутри от ДЗН.

Было проведено исследование глазного дна на фун-дус-камере (Рис. 8).

Острота зрения на OD составляла 0,01 sph +16 cyl 1,5 Ax 80 = 0,2. По ультразвуковому исследованию – без динамики.

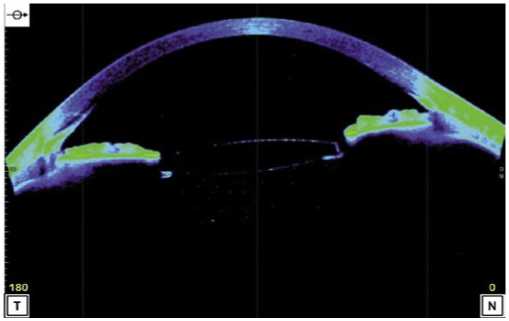

Так же было выполнено ОКТ переднего отрезка глаза (пОКТ) для оценки наличия или отсутствия воспалительного процесса (и степени выраженности при наличии)

Рис. 5. Данные В-скана - Утолщение сосудистой оболочки на всем протяжении. Витреальная полость преимущественно прозрачная. Остаточные мембраны на периферии с локальными тракциями.

Рис. 6. ОКТ МЗ - толщина сетчатки 215 мкм.

Рис. 7. ОКТ МЗ – толщина сетчатки 203 мкм.

через визуализацию опалесцирующих воспалительных клеток в передней камере и/или витреальной полости (Рис. 9).

Было принято решение о возможности имплантации ИОЛ.

В конце июля 2024 г. была проведена имплантации трехчастной ИОЛ на дупликатуру капсульного мешка (Рис. 10). Через три дня после имплантации острота зрения на OD составляла 0,1 sph +3 = 0,2 (Рис. 11).

Рис. 8. Наличие сформировавшейся циклитической мембраны.

Рис. 11. По данным пОКТ – неяркая послеоперационная воспалительная реакция.

Рис. 9. При проведении пОКТ было выявлено отсутствие каких-либо признаков активного воспаления.

Рис. 12. пОКТ – единичные опалесцирующие клетки в передней камере, отсутствие воспалительных клеток в передней трети витреальной полости.

Рис. 10. Биомикроскопия правого глаза после имплантации ИОЛ.

Рис. 13. ОКТ МЗ – толщина сетчатки в фовеа 243 мкм.

Через три дня после имплантации так же была проведена пОКТ (Рис. 11) – была выявлена неяркая послеоперационная воспалительная реакция, что было расценено как нормальная реакция глаза на хирургическое вмешательство.

Через 2,5 месяца после имплантации ИОЛ острота зрения на OD составляла 0,1 sph +1,0 cyl 2,0 Ax 70 = 0,25. Повторно проведено пОКТ (Рис. 12). На ОКТ МЗ был выявлен макулярный отек (Рис. 13).

Обсуждение

Данный клинический случай представляет интерес тем, что у пациента ярко выражена циклитическая мембрана, которая полностью сформировалась и стала особенно хорошо видна перед вторичной имплантацией ИОЛ. Поскольку эта мембрана формируется вследствие активного воспалительного процесса, ее выраженность и сила ее тракционного воздействия на ближайшие структуры глаза напрямую зависят от степени и продолжительности воспаления [5]. Наш опыт говорит о том, что хирургическое вмешательство, особенно сопровождающееся имплантацией ИОЛ, приводит к резкой активации увеита, ускорению формирования мембраны и усилению ее воздействия на цилиарное тело, капсульный мешок хрусталика и базис стекловидного тела. В отсроченный период исходом этих процессов может являться фиброзирование целого ряда структур: ИОЛ, капсульного мешка, пигментного листа радужки, цилиарного тела, передних слоев и основания стекловидного тела. В итоге это может привести к появлению различных осложнений по типу тракционной и/или регматогенной отслойки сетчатки, вторичной глаукомы и др. [4; 5].

Заключение

В подобных случаях актуальной тактикой может являться хирургическое лечение в два этапа:

-

1) Удаление помутненного хрусталика с проведением заднего капсулорексиса и формированием дупликатуры капсульного мешка без имплантации ИОЛ. Передняя или субтотальная витрэктомия.

-

2) Вторичная имплантация ИОЛ в отсроченном периоде, когда отсутствуют явные признаки активного воспалительного процесса.

Важно отметить, что в начале увеального процесса и при своевременном обращении пациента цикли-тическая мембрана может отсутствовать. Но это, к сожалению, не гарантирует ее отсутствие в будущем после проведения хирургического лечения. Поэтому для минимизации осложнений в отсроченном периоде у ряда пациентов имеет смысл предотвратить физическое воздействие ИОЛ на цилиарное тело и провести имплантацию по достижении полной ремиссии увеита.

Дополнительная информация. Участие авторов: Давыдов А.О. – научная идея и дизайн работы, сбор данных, написание текста, редактирование статьи. Сарычева К.Е. – сбор данных, написание текста; Таевере М.Р. – научное консультирование, интерпретация данных исследований; Осокин И.Г. – научное консультирование, редактирование статьи, окончательное одобрение варианта статьи для опубликования.

Список литературы Случай формирования грубой циклитической мембраны у ребенка на фоне периферического вялотекущего увеита

- Tugal-Tutkun I, Havrlikova K, Power WJ, Foster CS. Changing patterns in uveitis of childhood. Ophthalmology. 1996;103:375-83.

- Arie Y Nemet, Judith Raz, Dan Sachs, Ronit Friling, Ron Neuman, Michal Kramer, Suresh K Pandi, Vidushi Sharma, Ehud I Assia. Primary intraocular lens implantation in pediatric uveitis: a comparison of 2 populations. Arch Ophthalmol. 2007 Mar;125(3):354-60. DOI: 10.1001/archopht.125.3.354

- Sumita Phatak,corresponding author Careen Lowder, and Carlos Pavesio. Controversies in intraocular lens implantation in pediatric uveitis. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2016; 6: 12. DOI: 10.1186/s12348-016-0079-y

- Ahmad Mohammed AlAmeer and Mohammed Al Shamrani. Outcome of cataract surgery in pediatric uveitis (experience at King Khalid Eye Specialist Hospital). Oman J Ophthalmol. 2022 Jan-Apr; 15(1): 43-48. DOI: 10.4103/ojo.ojo_15_21

- Luz Elena Concha del Río,corresponding author Gonzalo Alejandro Duarte González, Mariana Mayorquín Ruiz, and Lourdes Arellanes-García. Characterization of cyclitic membranes by ultrabiomicroscopy in patients with pars planitis. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2020; 10: 7. DOI: 10.1186/s12348-020-0194-7