Случай геморрагического инсульта у пациентки, страдающей системной красной волчанкой

Автор: Доян Юлия Ивановна, Кичерова Оксана Альбертовна, Рейхерт Людмила Ивановна, Постникова Татьяна Викторовна, Кравченко Анастасия Васильевна, Кустова Е.И.

Журнал: Тюменский медицинский журнал @tmjournal

Статья в выпуске: 4 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Инсульты у молодых - важнейшая проблема современной неврологии. Одной из причин их возникновения являются системные заболевания с поражением сосудистой стенки и нарушением мозгового кровообращения. Учёт имеющихся факторов риска и правильный выбор базовой терапии является залогом успешного ведения данной категории больных, и обеспечивает профилактику первичных и повторных сосудистых событий. В представленном клиническом примере демонстрируется необходимость мультидисциплинарного подхода у пациентов с развившимися осложнениями системных заболеваний.

Инсульт, геморрагический инсульт, женщины, системная красная волчанка

Короткий адрес: https://sciup.org/140220101

IDR: 140220101 | УДК: 616.8-005:616.5-002

Текст научной статьи Случай геморрагического инсульта у пациентки, страдающей системной красной волчанкой

Цереброваскулярные заболевания - важнейшая проблема современной медицины. Известно, что основными факторами риска их развития являются артериальная гипертензия и атеросклероз сосудов головного мозга [4, 9, 10, 11, 12, 13]. Менее изученными, но от этого не менее значимыми являются различные формы васкулопатий и васкулитов (преимущественно арте-риопатий и артериитов), имеющих инфекционную и неинфекционную природу. Из неинфекционных заболеваний, которые могут вызывать сосудистую патологию, стоит выделить системную красную волчанку (СКВ), узелковый полиартериит, височный артериит, ревматоидный артрит, неспецифический аортоартериит, болезнь Бехчета, гранулематоз Вегенера, синдром Шегрена, саркоидоз [13]. В последнее время в связи с увеличением частоты этих заболеваний (в основном аутоиммунных по своему патогене- зу) растет распространенность инсультов у лиц молодого трудоспособного возраста (чаще женщин). При этом одной из наиболее ярких и часто встречающихся нозологических форм, при которых ЦВЗ развиваются преимущественно на фоне артериальной васкулопатии и в гораздо меньшей степени в результате васкулита, является системная красная волчанка.

СКВ - аутоиммунное системное заболевание соединительной ткани и сосудов, характеризующееся образованием множества антител к собственным клеткам и их компонентам и развитием иммунокомплексного воспаления с повреждением многих органов и систем [2, 5, 6, 8, 14, 15]. Этиология СКВ неизвестна, хотя предполагается роль хронической вирусной инфекции, в частности РНК-содержащих и медленных ретровирусов, а также генетическая предрасположенность к заболеванию [2, 5]. По патогенезу

СКВ относится к аутоиммунным болезням. В условиях дефицита Т-супрессорной функции лимфоцитов отмечается продукция большого количества аутоантител: антинуклеарных, к ДНК, микросомам, лизосомам, форменным элементам крови и др. [2]. Наибольшее патогенетическое значение имеют антитела к нативной ДНК, которые соединяются с нДНК, образуют иммунные комплексы (ИК) и активизируют комплемент. ИК осаждаются на базальных мембранах различных внутренних органов и кожи, вызывая их воспаление и повреждение. Провоцирующими факторами могут быть непереносимость ряда лекарственных средств, вакцин, сывороток, фотосенсибилизация, беременность, роды, аборты. Заболевание чаще развивается у молодых женщин в возрасте 14-40 лет [5, 6, 8].

В клинической картине отмечается полиси-стемный характер поражения [2, 5, 7, 15]:

-

- кожи и слизистых оболочек (эритематозные пятна, люпус-хейлит, капилляриты, энантема слизистой полости рта, различные трофические нарушения);

-

- костно-суставной системы (артралгии, симметричный полиартрит с вовлечением межфаланговых суставов кистей, пястно - фаланговых, запястно-пястных, коленных суставов, утренняя скованность пораженных суставов, развитие сгибательных контрактур пальцев кисти вследствие тендинитов и тендовагинитов, возможно развитие асептических некрозов головки бедренной кости, плечевой и других костей);

-

- мышц (миалгии, выраженная мышечная слабость, полимиозит);

-

- легких (сухой или выпотной плеврит, волчаночный пневмонит, синдром легочной гипертензии, тромбоэмболия легочной артерии);

-

- сердечно-сосудистой системы (перикардит, диффузный миокардит, эндокардит с поражением клапанного аппарата сердца, поражение сосудов вплоть до развития инфаркта миокарда, тромбофлебиты);

-

- желудочно-кишечного тракта и печени (эрозивные изменения слизистой оболочки, поражения сосудов брыжейки, волчаночный гепатит);

-

- почек (люпус-нефрит);

-

- нервной системы (васкулиты, тромбозы, инфаркты и геморрагии в различных отделах

головного мозга), в патогенезе которого большая роль отводится антинейрональным антителам, которые поражают мембраны нейронов.

Клинически поражение нервной системы может проявляться головными болями, психическими расстройствами, судорожным синдромом, нарушением функции черепно-мозговых нервов, моно- и полинейропатиями, а также нарушениями мозгового кровообращения (вследствие тромбозов, геморрагий). Редко наблюдается миелит [1, 5, 7, 11].

Приводим собственное клиническое наблюдение СКВ с поражением центральной нервной системы.

Пациентка А., 18 лет, поступила в экстренном порядке в отделение анестезиологии и реанимации Регионального сосудистого центра, куда была переведена из первичного сосудистого отделения (ПСО).

При поступлении жалобы активно не предъявляла ввиду тяжести состояния. Из анамнеза известно, что заболела 3 года назад, когда впервые возникла гиперемия в виде «бабочки» на правой щеке, повысилась температуры тела до фебрильных цифр, возникли боли в суставах и мышечные боли. Также на протяжении трёх лет отмечались общая слабость, похудение, алопеция.

После обследования и лечения в условиях детского соматического отделения больной был выставлен диагноз СКВ. В качестве базисной терапии назначен преднизолон 60 мг в сутки, плакве-нил. В дальнейшем по мере стабилизации состояния доза преднизолона была уменьшена до 15 мг в сутки. Последняя госпитализация в детское соматическое отделение (ДСО) осуществлялась 2 года назад, и к базисной терапии был добавлен азатиоприн 50 мг в сутки.

В течение последних месяцев у больной вновь повысилась температура тела до субфебрильных цифр, прогрессивно снижался вес, наблюдалось усугубление интенсивности гиперемии, выраженные артралгии, миалгии, выпадение волос, интенсивная общая слабость. При амбулаторном обследовании выявлены гематологические нарушения в виде панцитопении, гипергаммаглобулинемии. Учитывая диагностированную высокую степень активности СКВ, больная была госпитализирована в терапевтическое отделение, доза преднизолона увеличена до 20 мг в сутки.

В последующем ввиду активности СКВ, рецидива кожного, суставного синдромов, проведена пульс терапия преднизолоном (300 мг). На фоне проводимого лечения, на 10-й день от момента поступления, у пациентки зафиксирован эписиндром в виде генерализованных судорожных приступов, повышение АД до 170/100 мм рт.ст. Больной были выполнены КТ головного мозга, КТ-ангиография головного мозга, на основании которых диагностирован геморрагический инсульт в левой гемисфере с прорывом в желудочковую систему. После проведения консилиума с участием ведущих специалистов, для дальнейшего лечения больная была переведена в отделение нейрореанимации регионального сосудистого центра (РСЦ). Данные объективного обследования при поступлении: Общее состояние тяжелое, больная в глубоком оглушении. Вербальный контакт ограничен ввиду афатических нарушений. Пытается выполнить простые инструкции. На вопросы не отвечает. Кожные покровы обычной окраски, отмечаются участки гиперкератоза на фоне сухости кожного покрова. Участки алопеции на волосистой части головы. Отеков нет. Температура тела – 36,9ºС. Дыхание – искусственная вентиляция легких (ИВЛ) через эндотрахеальную трубку (ЭТТ). Аускультативно дыхание жесткое, рассеянные сухие хрипы. Сатурация кислорода – 98%. Частота дыхания – 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. Частота сердечных сокращений 95 в минуту. Артериальное давление 153/105 мм рт. ст. Живот мягкий, на пальпацию не реагирует. Диурез по катетеру. Неврологический статус: менингеальная симптоматика положительная. Зрачки OD=OS, фотореакция сохранена. Страбизма нет. Не доводит глазные яблоки вправо. Нистагма нет. Лицевая асимметрия за счет сглаженности носогубной складки справа. Дисфагия. Питание посредством назогастрального зонда. Правосторонний выраженный гемипарез. Сухожильные и периостальные рефлексы S

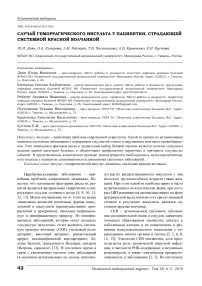

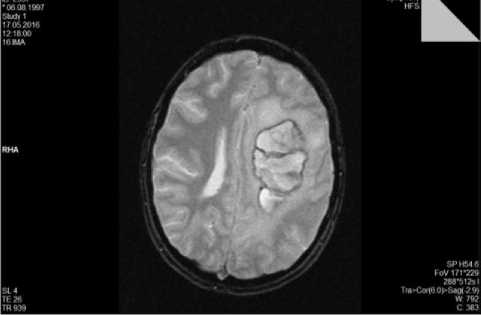

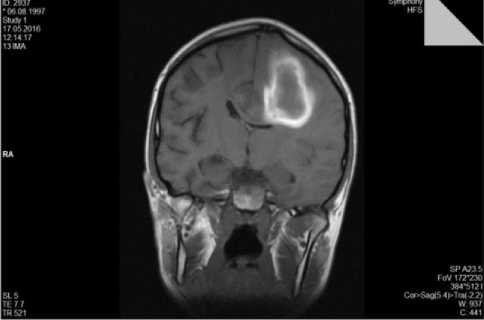

Лабораторно в общем анализе крови отмечались признаки общеинфекционного синдрома, панцитопении. По результатам общего анализа мочи и мочи по Нечипоренко – признаки нефрита (лейкоцитурия, эритроцитурия, протеинурия). Иммунологические анализы: антитела классов (IgG, IgM, IgA) к В2-гликопротеину I – положительные, антикардиолипиновые антитела – отрицательные, антиядерные антитела-скриниг (ANA) - положительные, антитела к ds ДНК - положительные, что свидетельствует о высокой степени активности системного процесса. По МРТ головного мозга, а также по МР-ангиографии признаки паренхиматозного кровоизлияния в теменной области слева. МР-признаки лейкоэнцефалопатии, вероятно, на фоне основного заболевания. При дополнительном внутривенном усилении участков патологического накопления контраста не определяется (рис. 1).

Рис. 1. МРТ головного мозга пациентки А. (геморрагический инсульт на фоне СКВ).

Проведено лечение: антикоагулянты

(эниксум по 20 ЕД), циклофосфан (на курс 600 мг с учетом массы тела: 400 мг в/в кап. + 200 мг в/в кап.), метипред (250 мг в/в кап. в течение 3-х дней, затем преднизолон 40 мг с учетом массы тела: 20 мг в 700 час. утра, 20 мг в 900 утра), ингибиторы протоновой помпы внутривенно капельно, антибактериальная терапия (цефепин) коррекция электролитных нарушений, плазмот-рансфузия, гемотрансфузия, базисная терапия геморрагического инсульта.

На фоне проводимой терапии было отмечено значительное улучшение самочувствия. Пациентка в сознании. Сохраняются элементы афатических нарушений. Доступна мануально – мимическому и частично вербальному контакту. Дыхание самостоятельное через трахеостомическую канюлю, при аускультации везикулярное, проводится во все отделы легких, тоны сердца ясные, ритмичные, гемодинамика со склонностью к гипертензии, АД 140/100 мм рт. ст., пульс 75 в минуту, живот мягкий, безболезненный, периферических отеков нет. В неврологическом статусе сохраняется выраженный правосторонний гемипарез, повышение мышечного тонуса

Список литературы Случай геморрагического инсульта у пациентки, страдающей системной красной волчанкой

- Болезни нервной системы/Под ред. Акад. РАМН профессора Н.И. Яхно. -Москва: Медицина, 2010.

- Заводовский Б.В. Системная красная волчанка. Этиопатогенез и лабораторная диагностика/Справочник заведующего КДЛ. -2012. -№ 10. -С. 9-24.

- Китаев В.М., Китаев С.В. Лучевая диагностика заболеваний головного мозга. -Москва: МЕД-пресс -информ, 2015.

- Кичерова О.А., Побеляцкий С.И., Орлова Е.Б., Кудряшов А.А., Дурова М.В. Меры по вторичной профилактике мозгового инсульта на основании анализа значимости факторов риска инсульта в г. Салехарде//Медицинская наука и образование Урала. -2014. -Том 2, № 2. -С. 101-105.

- Клюквина Н.Г. Системная красная волчанка: многообразие форм и вариантов течения//Современная ревматология. -2011. -№ 4. -С. 25-30.

- Лалаева А.М., Пирятинская А.Б., Грибанова Т.В., Смирнова О.Н., Белова Е.А., Нечаева О.С. Системная красная волчанка (поражение кожи, суставов, почек, центральной нервной системы//Клиническая дерматология и венерология. -2011. -№ 6. -С. 23-26.

- Неврология. Национальное руководство/Под ред. акад. РАН Е.И. Гусева, акад. РАН А.Н. Коновалова, проф. А.Б. Гехт. -Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2016.

- Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: Том 2. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани. -М.: Мед.лит., 2000. -576 с.

- Острые и хронические проблемы цереброваскулярной патологии/Рейхерт Л.И., Кичерова О.А., Прилепская О.А. Учебное пособие. -Тюмень, 2015. -156 с.

- Побеляцкий С.И., Рейхерт Л.И., Орлова Е.Б. Вторичная профилактика мозгового инсульта в г. Салехарде//Медицинская наука и образование Урала. -2013. -Том 14, № 2 (74). -С. 103-105.

- Суслина З.А., Варакин Ю.Я., Верещагин Н.В. Сосудистые заболевания головного мозга. -Москва: МЕДпресс -информ, 2006.

- Суслина З.А., Гулевская Т.С., Максимова М.Ю., Моргунов В.А. Нарушения мозгового кровообращения: диагностика, лечение, профилактика. -Москва: МедПресс-информ, 2016. -530 с.

- Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы: Рук-во для врачей. -М.: Медицина, 2001. -744 с.

- Joseph V., Anil R., Aristy S. Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus: A Diagnostic Conundrum//J. Clin. Med. Res. -2016. -Oct. -Vol. 8, № 10. -Р. 757-759.

- Costallat B.L., Ferreira D.M., Costallat L.T., Appenzeller S. Myelopathy in systemic lupus erythematosus: clinical, laboratory, radiological and progression findings in a cohort of 1,193 patients//Rev. Bras. Reumatol. Engl. Ed. -2016. -May-Jun. -Vol. 56, № 3. -Р. 240-251