Случай хирургического лечения стойкого артериоспазма нижней конечности

Автор: Дмитриев В.М., Барыкин Д.Ю., Речкин М.Ю., Н Белобородов Р.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 4, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120744

IDR: 142120744

Текст статьи Случай хирургического лечения стойкого артериоспазма нижней конечности

Surgical treatment of persistent arterial spasm of the lower limb: a case report

V.M. Dmitriyev, D.Y. Barykin, M.Y. Rechkin, R.N. Beloborodov

Государственное учреждение

Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г. А. Илизарова, г. Курган (генеральный директор — заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор В.И. Шевцов)

Наиболее часто спазм магистральных артерий наблюдается при повреждении конечностей. Как правило, после проведения медикаментозной терапии вазоактивными препаратами он купируется на первые-вторые сутки после травмы [2, 5, 6]. У больных с тяжелыми травматическими повреждениями конечностей встречаются случаи более стойкого и выраженного по времени спазма магистральных артерий, который, как правило, разрешается спустя 2-3 недели после травмы [1].

Стойкий ангиоспазм как причина хронической артериальной недостаточности встречается крайне редко. В связи с этим данное патологическое состояние и его лечение в литературе освещено недостаточно подробно.

Консервативное лечение ангиоспазма заключается во введении вазоактивных препаратов [4]. Известны также хирургические методы лечения ангиоспазма, заключающиеся в выполнении непрямых реваскуляризирующих операций, таких как поясничная симпатэктомия со стороны пораженной конечности, реваскуляризирующие остеотрепанации и туннелизации костей пораженной конечности, медиальная продольная корти-котомия большеберцовой кости и др. В зависимости от уровня, протяженности и длительности ангиоспастического процесса, а также наличия сопутствующих заболеваний отдаётся предпочтение наиболее целесообразному виду оперативного вмешательства или их комбинации [3].

В нашем клиническом наблюдении имел место длительный (в течение трех лет) тотальный артериоспазм правой нижней конечности

Приводим клиническое наблюдение. Больной С., 50 лет (история болезни № 3398), поступил в отделение сосудистой хирургии РНЦ «ВТО» с диагнозом: окклюзия берцовых артерий правой голени. Хроническая ишемия 2 б стадии (по классификации А.В. Покровского, 1979). Последствия перенесенного полиомиели- та. Анкилоз правого голеностопного сустава.

Ранее больному неоднократно проводились курсы консервативной терапии с минимальным клиническим эффектом.

При поступлении больной предъявлял жалобы на зябкость, парестезии в правой стопе, голени, боли в мышцах правой голени при ходьбе (через 150-200 метров). Считает себя больным в течение последних трех лет. В возрасте девяти лет перенёс полиомиелит, который осложнился парезом мышц правой нижней конечности.

При клиническом осмотре определялась атрофия мягких тканей правой нижней конечности: на бедре, на уровне верхней трети – 4 см, средней трети – 2 см, нижней трети – 1 см; на голени, на уровне верхней трети – 5 см, средней трети – 7 см, нижней трети – 0,5 см. Кожные покровы правой голени, стопы холодные, цианотичной окраски. На левой нижней конечности пульсация определялась на всем протяжении, на правой - отмечалось ослабление пульсации на подколенной артерии, на артериях стопы пульсация не определялась.

По данным полярографии, напряжение кислорода в коже верхней трети голени с двух сторон в пределах нормы. В коже правой стопы отмечали снижение на 58 %, в левой – снижение на 13 %, напряжение углекислого газа увеличено на 75 % относительно уровня нормы, что свидетельствовало о выраженной гипоксии тканей акральных отделов правой нижней конечности.

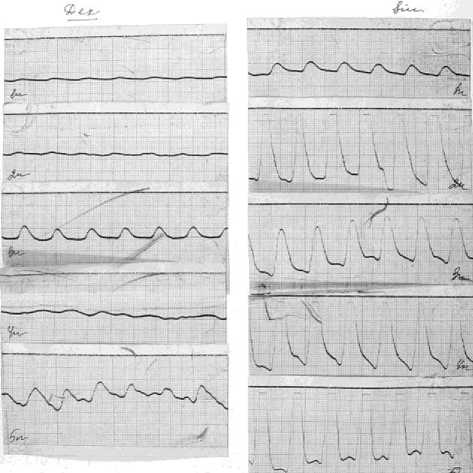

На артериограмме правой нижней конечности (рис. 1) – признаки тотального артериоспаз-ма правой голени. В качестве контрастного вещества с целью профилактики интраоперационного артериоспазма использовали препарат Ом-нипак – 300 .

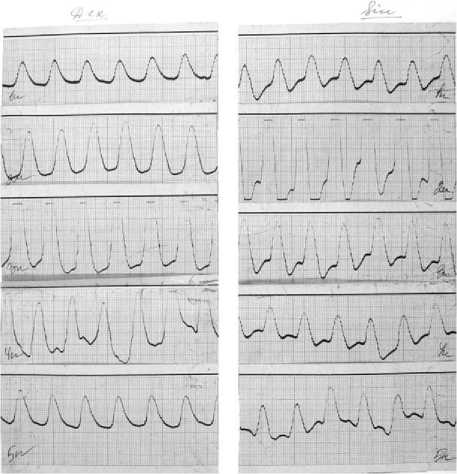

По данным фотоплетизмографии (рис. 2, а), - отмечалась выраженная асимметрия пульсового кровенаполнения правой стопы.

а б

Рис. 1. Артериография правой нижней конечности больного С. на момент поступления: а – 15-я секунда исследования; б – 22-я секунда исследования

С целью снижения патологической импуль-сации и улучшения кровоснабжения правой нижней конечности больному выполнена поясничная симпатэктомия справа с одновременной туннелизацией метафизов правой большеберцовой кости, плюсневых костей, пяточной кости правой стопы.

В послеоперационном периоде больной отмечал потепление дистальных отделов правой нижней конечности, увеличение безболезненно проходимого расстояния в 2 раза (300-400 метров). При объективном осмотре кожные покровы голени, стопы физиологической окраски, тёплые. Определяется отчетливая пульсация на задней большеберцовой артерии.

По данным полярографии, на 16-е сутки после оперативного лечения напряжение кислорода в коже верхней трети правой голени снижено на 12 %, на правой стопе составило 65 % относительно уровня нормы. Одновременно отмечалось снижение напряжения углекислого газа в сравнении с дооперационными показателями.

На фотоплетизмограмме нижних конечностей (рис. 2, б) на 14-е сутки после операции отсутствовала асимметрия пульсового кровенаполнения нижних конечностей.

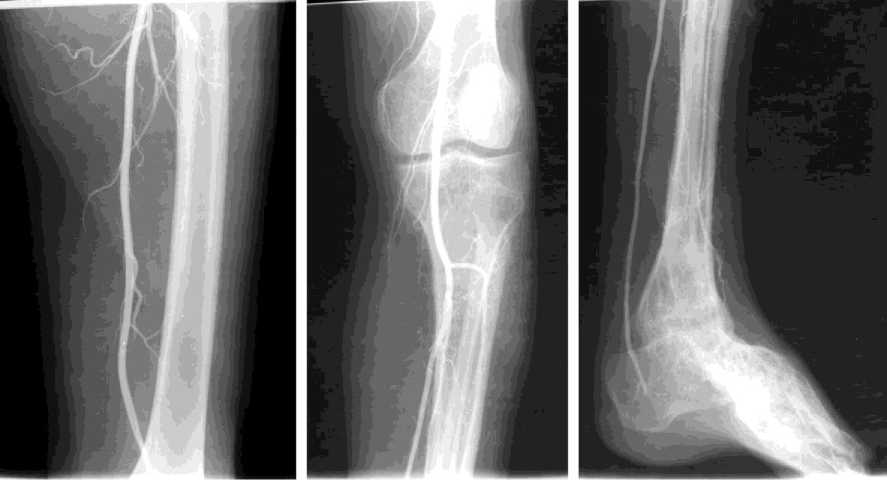

На контрольной артериограмме (15-е сутки после операции) – отсутствие артериоспазма с контрастированием бедренной, подколенной, задней большеберцовой артерий. Окклюзия передней большеберцовой, малоберцовой артерий в нижней трети правой голени (рис. 3).

В нашем клиническом наблюдении длительно существующий стойкий артериоспазм нижней конечности вызвал хроническую ишемию с классической клинической картиной. В результате проведенного оперативного вмешательства удалось купировать спазм магистральных артерий с последующим регрессом клинических проявлений.

Таким образом, комбинированный подход к лечению данного патологического состояния, заключающийся в последовательном выполнении поясничной симпатэктомиии и туннелиза-ции костей правой нижней конечности, является эффективным в лечении хронической ишемии нижней конечности, обусловленной стойким спазмом магистральных артерий.

а

б

Рис. 2. Фотоплетизмограммы больного С.: а - на момент поступления; б – на 14-е сутки после операции

Рис. 3. Артериография правой нижней конечности больного С. на 15-е сутки после операции (15-я секунда от начала введения контрастного вещества)