Случай кальцифицирующего панникулита

Автор: Галкина Е.М., Утц С.Р., Слесаренко Н.А., Епифанова А.Ю., Рощепкин В.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кожные болезни

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлен случай клинического наблюдения кальцифицирующего панникулита. Проанализированы факторы, способствующие возникновению данной патологии. Выполнено комплексное обследование больной с целью выявления сопутствующей патологии.

Диагностика, кальциноз, кальцифицирующий панникулит, патогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/14917586

IDR: 14917586

Текст научной статьи Случай кальцифицирующего панникулита

Кальциноз описывают как распространяющуюся кальцифилаксию, вызванную сочетанием гиперкальциемии, гиперфосфатемии и вторично повышенной продукции паратиреоидного гормона. Под воздействием паратгормона количество кальция в сыворотке крови повышается, фосфор же, наоборот, усиленно выделяется. Отложение солей кальция в стенках кровеносных сосудов — основной признак кальци-филаксии, регулируемый многими факторами [1]. В некоторых случаях причиной может быть изменение фенотипа миофибробластов стенок кровеносных сосудов, при котором они становятся похожими на остеобласты. Это происходит под влиянием остео-тропных гормонов. Процесс трансформации миофибробластов заканчивается кальцификацией стенок артерий. В этом участвуют остеоморфогенный протеин-2 пептид, остеопонтин, остеопрогерин, белок Pit-1 и т.д. [2, 3].

Возможна также кальцификация, вызванная отложением фосфата кальция в кровеносных сосудах. В норме его отложение блокируется фетуином-А, гликопротеином и пирофосфатами. При изменении их количественного состава металлопротеизиназы

Тел.: 8-917-207-82-10.

матрикса, активность которых возрастает, частично разрушают эластические ткани, которые затем начинают активно связывать кальций [3]. Кроме метаболических сдвигов кальцифилаксии способствуют и некоторые физические воздействия. При выраженном ожирении, особенно в участках кожи с сильно развитым жировым слоем (живот, бедра) возникает механическое напряжение тканей, приводящие к сдавлению сосудов, ишемии и дистрофическим изменениям в коже [4].

Еще один фактор — кислородное голодание клеток кожи, способствующее ишемическому некрозу и кальцификации мягких тканей. Больше всего к этому предрасполагает повышенная свертываемость крови, вызванная дефицитом протеина G.

Выделяют провоцирующие факторы (факторы риска), способствующие возникновению кальциноза. К ним относятся: почечная недостаточность, ожирение, женский пол, европеоидная раса, артериальная гипотензия, недавнее быстрое похудание, сахарный диабет, гипоальбуминемия, инфузии раствора альбумина, повышенное содержание паратгормона, прием препаратов витамина D, прием карбоната кальция, гиперкальциемия и гиперфосфатемия, прием варфа-рина [1].

В зависимости от причин возникновения различают дистрофический, метастатический, идиопатический, ятрогенный и метаболический кальциноз.

Дистрофическое обызвествление встречается наиболее часто. По существу, это местный процесс, связанный с дегенеративными изменениями клеток и тканей, а также с выпадением белковых коагулятов. Общие факторы, такие, как гиперкальциемия, гиперпаратиреоз и т.п., не играют роли. Кальцификация обычно происходит вокруг тех мест, которые были подвержены операции или травме. Кроме того, она может возникать при аутоиммунных заболеваниях, таких, как волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия или наличие опухоли. Необычный тип дистрофического кальциноза кожи описан у шести женщин в возрасте пременопаузы. При этом наряду с наличием кожных кальцификатов наблюдались нормальные клинические, биохимические, гистологические показатели.

Идиопатический кальциноз кожи обычно возникает в отсутствие каких-либо повреждений тканей или системных дефектов метаболизма. Кальцификаты, как правило, локализованы в одной области. Чаще всего они возникают у детей с врожденными дефектами мягких тканей. Описаны случаи кальциноза трансплантированных органов.

Ятрогенный кальциноз развивается вторично после проведения медицинских манипуляций, например парентерального введения кальция и фосфата.

Метастатическое обызвествление (известковый метастаз) подразумевает перенос известковых солей из основных депо, т.е. из костного скелета, в различные ткани и органы. Это наблюдается при развитии обширных деструктивных процессов в костной ткани (миелома, метастатические раки, остеомиелит, фиброзная остеодистрофия и др.), гипервитаминозе D, гиперпаратиреозе (аденомы, раки паращитовидных желез) [5], хронических заболеваниях почек. Метастатический кальциноз обусловлен гиперкальциемией и крайне редко сопровождается отложениями кальция в коже и подкожной клетчатке, обычно обызвествление наблюдается во внутренних органах, в сосудах.

Метаболический кальциноз развивается в результате местных нарушений обмена в тканях. Эти нарушения объясняют нестойкостью буферных систем, развитием ацидоза, приводящих к снижению растворимости кальция и его отложениям в коже, подкожной клетчатке, мышцах, в сухожильных влагалищах. Различают ограниченный, распространенный и универсальный метаболический кальциноз кожи. В случаях ограниченного кальциноза кожи поражаются преимущественно верхние конечности, в первую очередь кисти и область локтей, реже нижние конечности, ушные раковины и др. Ограниченный кальциноз кожи чаще встречается в среднем и пожилом возрасте, универсальной формой заболевания большей частью страдают молодые люди, а также дети и грудные младенцы. Ограниченный кальциноз заключается в отложении солей извести в подкожной клетчатке рук, главным образом пальцев, реже ног. Отложения извести в кожу имеют вид плотных пластинок или узелков величиной от булавочной головки до 1 см и больше, слегка выступающих над уровнем кожи. Вместе с известью могут откладываться и липоиды. При универсальном кальцинозе, помимо кожи, известь откладывается по ходу сухожилий, фасций, апоневрозов, в мышцах, нервах, сосудах, венечных артериях даже у детей, что делает вероятным внутриутробный генез процесса. Химический состав солей при их отложении соответствует таковому в нормальных костях. Клиническая картина представлена множественными узелками и узлами невоспалительного характера, возникающими в глубоких слоях дермы, подкожно-жировой клетчатке на различных участках тела, чаще на конечностях, спине, в области крупных суставов и ягодицах. Кальцинаты размерами 0,5-2 см в диаметре и более, округлые или неправильной формы, плотные на ощупь, подвижные, безболезненные. Кожа над узлами вначале не изменена, а затем спаяна с ними, слегка втянута, напоминает лимонную корку, без признаков воспаления, синюшно-красноватого цвета с телеангиэктазиями. Позже кальцинаты размягчаются и вскрываются с образованием длительно существующих язв и фистул, через которые выдавливается крошковатая масса с примесью белых плотных крупинок извести. Течение таких «кальциевых гумм» чаще безболезненное; образующиеся фистулы (иногда язвы) протекают крайне вяло и рубцуются очень медленно, длительное время отделяя известковые массы.

На рентгенограммах соответствующих участков поражения — четкая картина множественных отложений кальцинатов. Могут также определяться значительные изменения в суставах кистей, искривления позвоночного столба, нарушения формы таза.

Гистологически отложения солей кальция легко определяются в гистологических препаратах, так как они окрашиваются гематоксилином и эозином в насыщенно синий цвет и в черный цвет краской Косса. Отложения, состоящие в основном из фосфата и в меньшей степени из карбоната кальция, обнаруживают в виде отдельных зерен либо более или менее массивных скоплений между пучками соединительной ткани в собственно коже и подкожной клетчатке. Кожа в зоне кальцификата атрофична, склерозирована, выражен склероз стенок сосудов и лимфоцитарная воспалительная инфильтрация с большим количеством макрофагов и фибробластов, которые нередко окружают мелкие неорганические кристаллы различной формы, присутствуют также гигантские клетки инородных тел. Подкожно-жировая клетчатка замещается обширными массами внеклеточных липидов. В дерме выражен лимфостаз.

Дифференцируют кальцифицирующий панникулит с кожным некрозом, первичной гипероксалурией, атеросклерозом периферических артерий, васкулитом, эмболией, криоглобулинемией и кри-офиброногенемией, саркоидозом, подагрическими узлами, дерматофибромами, колликвативным туберкулезом кожи. Кальциноз сочетается с такими заболеваниями, как склеродермия, дерматомиозит, атрофирующим акродерматит, пойкилодермия, ги-перпаратиреоидизм, саркоидоз, псевдогиперпара-тиреоидизм, деструктивные болезни костей, токсические эффекты витамина D, злокачественные опухоли, молочно-щелочной синдром, хроническая почечная недостаточность, болезнь Крона [6], алкогольный цирроз печени [7], метастазирующий рак молочной железы [8].

Из-за редкости патологии общепризнанных схем терапии кальцифицирующего панникулита не разработано. Методы лечения, существующие в настоящее время, не приводят к полной клинической ремиссии. Рассасывание известковых отложений, каков бы ни был их генез, в принципе возможно, однако оно происходит в очень ограниченных масштабах, если речь не идет о нагноении очагов обызвествления, что бывает редко. Резистентность отложений извести объясняется тем, что ткани, пропитавшиеся известью, жадно удерживают ее даже в том случае, если содержание извести в сыворотке крови будет понижено. Слабый обмен веществ в очаге обызвествления, некоторая изоляция этих очагов от общего кровообращения, от влияния тех или иных концентраций углекислоты, также не способствуют растворению петрификатов.

Целью проводимой терапии является ликвидация метаболических нарушений, способствующих кальцификации тканей. Возможные варианты лечения основываются на выявлении механизма развития болезни или предположительных параэтиологиче-ских факторов. Они включают в себя: паратиреоидэктомию при изменении функции паращитовидных желез; гемодиализ до 5 процедур в неделю (с применением диализных сред, не содержащих кальциевых солей; витамин D при вторичном гиперпаратиреозе может способствовать угнетению всасывания кальция и фосфатов в ЖКТ; оксигенация тканей (гипербарическая оксигенация) способствует ускорению заживления изъязвлений вследствие увеличения парциального давления кислорода в коже); применяют бисфосфонаты (памидроновая кислота) с выраженным положительным эффектом [9]. Некоторые исследователи применяли тиосульфат натрия, который способствовал растворению отложений кальция в тканях. По данным как зарубежных, так и отечественных авторов для лечения чаще используют хлористый аммоний и йодистый калий (до 2-3 г в сутки) [9, 10]. Данные препараты токсичны и назначаются строго под контролем врача-дерматолога. Местное лечение — УВЧ, диатермия на инфильтрированные участки при язвенных поражениях. Хирургический метод лечения применяют при кальцинатах кожи, склонных к распаду. Их вскрывают и опорожняют или производят электрокоагуляцию.

Приводим собственное наблюдение из клинической практики.

Пациентка П., 68 лет, поступила в ККБ СГМУ им. В. И. Разумовского в марте 2012 г. с диагнозом: «склеродермия». При поступлении больная предъявляла жалобы на появление очагов уплотнения в области плеч, передней поверхности бедер, живота и ягодиц.

Из анамнеза известно, что больной себя считает три года, когда без видимых причин в области плеч появились небольшие очаги уплотнения. По этому поводу самостоятельно не лечилась. Два года назад после вскрытия посттравматической гематомы правой ягодицы на месте оперативного вмешательства образовался плотный очаг размером до 5,0 см в диаметре, быстро увеличивающийся в размерах. Впоследствии аналогичные очаги появились на левой ягодице, передней поверхности бедер, нижней части живота. По данному поводу неоднократно лечилась в клинике кожных и венерических болезней с диагнозом: «глубокая склеродермия». Получала бензилпенициллин натриевую соль в дозе 1 млн Ед/сут в течение 20 дней, никотиновую кислоту, физиопроцедуры (магнитолазерная терапия), топические стероиды — с незначительным эффектом. После последней госпитализации в области ягодиц, на месте введения пенициллина, появились новые плотные очаги небольших размеров. Самостоятельно не лечилась. Консультирована в клинике, направлена на стационарное лечение в ККБ СГМУ.

Сопутствующие заболевания: нарушенная толерантность к углеводам; ИБС; атеросклеротическая болезнь сердца; атеросклероз аорты, мозговых сосудов; ХИБГМ II ст.; язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии; хронический гастрит в стадии ремиссии; хронический пиелонефрит в стадии ремиссии; надвлагалищная ампутация матки и придатков по поводу миомы (1988 г.).

На момент поступления кожный статус характеризовался распространенными симметричными очагами поражения, которые локализовались в области плеч, на передней поверхности бедер, ягодицах, нижней части живота. Обращает на себя внимание неоднородность окраски очагов поражения кожи (от цвета нормальной кожи до бурых вкраплений), наличие телеангиоэктазий. Видна асимметрия ягодиц и бедер, втянутость очагов и их бугристость. При пальпации очаги безболезненные, очень плотные (каменистой плотности), с четкими границами, спаянные со всеми подлежащими тканями, размером от 10 до 25 см в диаметре. Тактильная и болевая чувствительность в пределах пораженной кожи несколько снижена (рис. 1, 2).

На основании жалоб, данных анамнеза и клинической картины был поставлен предварительный диагноз: «Кальцифицирующий панникулит».

Проведены следующие диагностические исследования:

Исследование крови на Lues: РМП отр., ИФА отр.

Электролиты: натрий 137,5 ммоль/л, калий 4,64 ммоль/л, кальций 1,33 ммоль/л.

ОАК: эритроциты 4,5*1012/л, гемоглобин 127 г/л, лейкоциты 7,9*10 9 /л, лимфоциты 50%, п/я 2%, с/я 41%, моноциты 5%, эозинофилы 2%, тромбоциты 277*109/л, СОЭ 36 мм/ч.

Биохимическое исследование крови: белок общий 73 г/л, альбумины 39 г/л, триглицериды 1,44 ммоль/л, холестерин общий 4,8 ммоль/л, глюкоза 5,7 ммоль/л, креатинин 87,0 мкмоль/л, мочевина 5,0 ммоль/л, общий билирубин 13,8 ммоль/л, прямой билирубин 3,5 ммоль/л, кислая фосфатаза 2,6 ед/л, РФ отрицательно, СРБ отрицательно.

Исследование крови на гормоны: паратиреодный гормон 61 пг/мл (норма 12-65 пг/мл), тироксин 13,6 пмоль/л (норма 10-25 пмоль/л), тиреотропный гормон 0,9 мкМЕ/мл (норма 0,24-2,9 мкМЕ/мл), трийод-тиронин 2,4 нмоль/л (норма1,04-2,50 нмоль/л), АТ ТПО 1,3 Ед/мл (норма до 5,6 Ед/мл).

Рис. 1. Очаги кальциноза области ягодиц. Пациентка П.

Рис. 2. Очаги кальциноза области живота. Пациентка П.

б

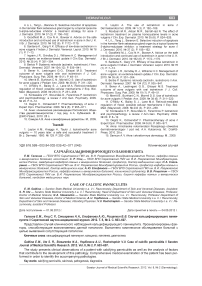

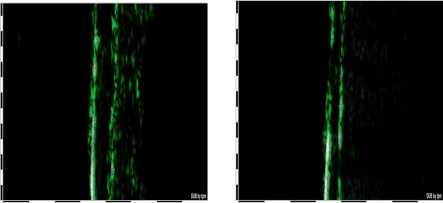

Рис. 3. УЗИ кожи: а) исследование нормальной кожи, б) исследование в очагах кальциноза

Общий анализ мочи: удельный вес 1030, рН 5,5; белок отриц.; глюкоза отриц.; лейкоциты 2-3 в поле зрения, эритроциты единичные.

УЗИ кожи: утолщение эпидермиса, изменение его структуры, диффузно-инфильтративные и дегенеративные изменения глубоких слоев дермы (рис. 3).

УЗИ почек и мочевого пузыря: синусные кисты обеих почек.

УЗИ органов брюшной полости: умеренные диффузные изменения печени, липоматоз поджелудочной железы.

МРТ органов брюшной полости: МР-картина структурных изменений поджелудочной железы может соответствовать хроническому панкреатиту, проявлениям склеродермии.

На рентгенограмме мягких тканей плечевой области, передней стенке брюшной полости, ягодиц и бедренной области отмечаются распространенные, сливающиеся участки кальциноза сетчатого, линейного характера, без четких границ. Наиболее выраженные изменения наблюдаются в области ягодиц с распространением на бедренную область, переднюю стенку брюшной полости, в меньшей степени в мягких тканях верхних конечностей (рис. 4).

КТ головного мозга без контрастного усиления: КТ-признаки корковой церебральной атрофии, заместительной смешанной гидроцефалии.

КТ мягких тканей тазовой области без контрастного усиления: КТ-картина более характерна для дистрофического универсального кальциноза кожи и подкожно-жировой клетчатки (рис. 5).

Консультация эндокринолога: в анамнезе данных за наличие сахарного диабета не выявлено. Нарушенная толерантность к углеводам. Рекомендовано соблюдение диеты с ограничением углеводов и жиров.

Заключение. Данное наблюдение представляет клинический интерес в связи с чрезвычайной редкостью заболевания и выраженностью кожных проявлений. Обращает на себя внимание доброкачественность течения (отсутствие очагов некроза) при столь распространенном отложении кальция в коже и подлежащих тканях. Отсутствует значимый патогенетический механизм развития данного дерматоза у пациентки. Возможно, развитие кальциноза в данном случае было связано с ранним началом климактерического периода. Принимая во внимание возможность поражения внутренних органов у данной категории пациентов, рекомендуется комплексное обследование всех органов и систем для установления причины заболевания, а также совместное наблюдение специалистов разных специальностей. Следует отметить, что лечение в данном случае является серьезной проблемой, так как не разработаны схемы ведения данных пациентов.

Список литературы Случай кальцифицирующего панникулита

- Морган М. Б., Смоллер Б. Р., Сомач С. К. Атлас смертельных кожных болезней. М., 2010. 271 c.

- Giachelli C. M. Vascular calcifcation mechanisms//J. Am. Soc. Nephrol. 2004. № 15. P. 2959 -2964

- Weight loss-induced calciphylaxis: potential role of matrix metalloproteinases/F. Munavalli, A. Reisenauer, M. Moses [et al.]//J. Dermatol. 2003. № 30. P. 915 -919

- Janigan D. T., Hirsch D. J., Klassen G. A., MacDonald A. S. Calcifed subcutaneous arterioles with infarcts of the subcutis and skin (“calciphylaxis”) in chronic renal failure//Am. J. Kidney Dis. 2000. № 35. P. 588 -597

- An unusual presentation of calciphylax due to primary hyperparathyroidism/Mirza I., Chaubay D., Gunderia H. [et al.]//Arch. Pathol. Lab. Med. 2001. № 125. P. 1351 -1353

- Barri V. M., Graves G. S., Knochel J. P. Calciphylaxis in a patient with Crohns disease in the absence of end-stage renal disease//Am. J. Kidney Dis. 1997. № 29. P. 773 -776

- Fader D. J., Kang S. Calciphylaxis without renal failure//Arch. Dermatol. 2204. № 50. P. 125 -128

- Calciphylaxis associated with metastatic breast carcinoma/D. N. Mastruserio, E. Q. Nguyen, T. Neielsen [et al.]//J. Am. Acad. Dermatol. 2004. № 50. P.1125 -128

- Don B. R., Chin A. I. A strategy for the treatment of calcemic uremic arteriolopathy employing a combination of therapis//Cllin. Nephrol. 2003. № 59. P. 463 -470

- Vattikuti R., Towler D. A. Osteogenetik regulation of vascular calcifcation: An early perspective//Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2004. № 286. P. 668 -696.