Случай сочетания гистиоцитоза и туберкулеза легких у молодой женщины (клиническое наблюдение)

Автор: Салина Т.Ю., Морозова Т.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Фтизиатрия

Статья в выпуске: 3 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Гистиоцитоз легких – редкое заболевание группы интерстициальных поражений легких неизвестной этиологии, сопряженное с трудностями диагностики и лечения и неопределенным прогнозом. Приводится клинический случай сочетания туберкулеза и гистиоцитоза у женщины 23 лет. Данное клиническое наблюдение демонстрирует как сложности в постановке правильного диагноза ввиду отсутствия патогномоничных клинических признаков и необходимость патоморфологической верификации диагноза, так и неблагоприятное течение заболевания, которое, несмотря на стихание туберкулезного процесса, привело к неуклонному прогрессированию гистиоцитоза легких с развитием выраженной дыхательной недостаточности, приведшей к летальному исходу.

Туберкулез, гистиоцитоз, диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/149149433

IDR: 149149433 | УДК: 616.24.-002.5-053.88 | DOI: 10.15275/ssmj2103318

Текст научной статьи Случай сочетания гистиоцитоза и туберкулеза легких у молодой женщины (клиническое наблюдение)

EDN: NSPMQA

1 Введение. Гистиоцитоз – гетерогенная группа редких патологий неизвестной этиологии, представляющая собой аномальную пролиферацию и аккумуляцию дендритных клеток, антигенпрезентирующих гистиоцитов – клеток Лангерганса, макрофагов или производных моноцитов, приводящих к формированию специфических гранулем в различных органах и тканях [1–4]. Наиболее распространенным и относительно доброкачественным является гистиоцитоз из клеток Лангерганса (ГКЛ), заболевание, представляющее значительные трудности как в плане диагностики, так и в выборе тактики лечения [5]. Гистиоцитоз легких встречается в 3–5% случаев среди всех интерстициальных патологий легочной ткани. Клиническая картина гистиоцитоза легких может быть вариабельной, у 1/2 пациентов он протекает малосимптомно или со стертой клинической картиной, у ряда больных манифестирует спонтанным пневмотораксом [6], у других наблюдаются диссеминированные процессы со множеством осложнений, приводящим к тяжелым последствиям, вплоть до инвалидизации и летального исхода [3, 5, 7].

Цель – демонстрация сложного клинического случая с неблагоприятным исходом, представляющего собой сочетание гистиоцитоза-Х и туберкулеза легких у молодой женщины.

Согласие на публикацию клинического случая получить невозможно в связи с летальным исходом пациентки.

Описание клинического случая. Пациентка Ш. 23 лет, постоянный житель Саратова, студентка V курса университета.

Эпидемиологический анамнез. Контакт с туберкулезными больными отрицает. Ранее туберкулезом не болела. За пределы Саратовской области не выезжала. Флюорографическое обследование легких проходила ежегодно, патологии не выявлялось.

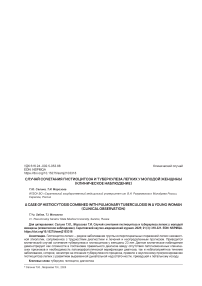

Анамнез заболевания. У больной внезапно возникли сильные боли в грудной полости справа, одышка, сухой кашель. Машиной скорой помощи пациентка доставлена в торакальное отделение ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского», где после обследования диагностирован спонтанный пневмоторакс правого легкого, проводилось дренирование плевральной полости, легкое расправлено полностью. Выполнена рентгенография органов грудной полости (ОГП) (рис. 1).

С диагнозом диссеминации легких неясной этиологии для проведения дифференциальной диагностики между саркоидозом, диссеминированным туберкулезом и поражением легких при системных заболеваниях пациентку перевели в диагностическое

1 Ответственный автор – Татьяна Юрьевна Салина

Corresponding author – Tatiana Yu. Salina

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости больной Ш. 23 лет.

Выявляется диффузное усиление легочного рисунка с его сетчатой деформацией, наиболее выраженное в средних и нижних отделах отделение ГУЗ «Областная клиническая туберкулезная больница» города Саратова. При проведении обследования микобактерии туберкулеза в мокроте (трехкратно) и в промывных водах, полученных при бронхоскопии методом люминесцентной микроскопии, не обнаружены. При фибробронхоскопии патологии в бронхиальном дереве не выявлено. Проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным – отрицательная. При исследовании функции внешнего дыхания выявлено резкое снижение вентиляционной способности легких по смешанному типу, значительное снижение жизненной емкости легких, резко выраженная обструкция мелких бронхов, выраженная гипоксемия, значительное снижение насыщения крови кислородом и умеренная гиперкапния. В общем анализе крови – отклонений от нормы не обнаружено. Для уточнения диагноза больной выполнена диагностическая торакотомия (краевая резекция SVI правого легкого) с гистологическом исследованием операционного материала, в котором обнаружены фрагменты легочной ткани с резко сниженной воздушностью за счет фиброателектазов, диффузного пневмосклероза, чередующегося с буллами, с резким сужением сосудов. На этом фоне выявлены скопления клеток гистиоцитарного ростка, очаговые разрастания клеточных инфильтратов из гистио-, лимфоцитов, эозинофилов, напоминающие клетки Лангерганса, и одновременно обнаружены эпителиоидно-клеточные гранулемы, некоторые с казеозом, определялись фокусы казеозного некроза. Трактовка гистологической картины представляла трудности, и материал был направлен на консультативную оценку в ФГБНУ «Центральный институт туберкулеза» (ЦНИИТ) Москвы. Для уточнения диагноза пациентка переведена в ЦНИИТ, где находилась на обследовании и лечении в течение 3 мес. Рентгенограмма ОГП при поступлении в учреждение представлена на рис. 2.

В дальнейшем процесс осложнился правосторонним экссудативным плевритом. При цитологическом исследовании экссудата обнаружен лимфоцитарный состав и методом люминесцентной микроскопии в плевральной жидкости выявлены кислотоупорные микобактерии – >10 в 1 поле зрения (3+). Посев экссудата дал рост микобактерий туберкулеза, устойчивых к стрептомицину, канамицину, этионамиду. В ЦНИИТ установлен клинический диагноз: «Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации МБТ(–), осложненный правосторонним осумкованным плевритом (МБТ(+) в плевральной жидкости). Фоновое заболевание: гистиоцитоз (ГКЛ).

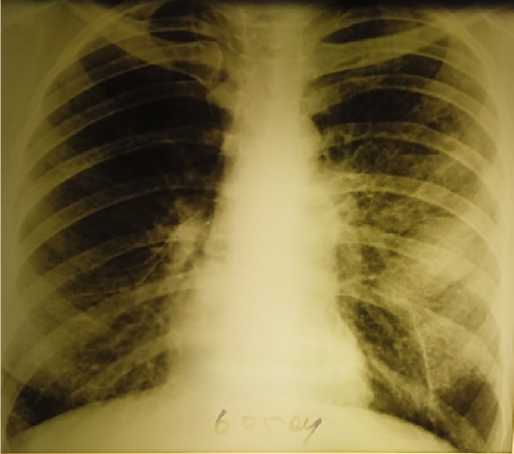

В стационаре проводили лечение противотуберкулезными препаратами (изониазидом, рифабутином, этамбутолом, пиразинамидом) в сочетании с преднизолоном 15 мг/сут и ингаляциями препарата Беро-дуал. Достигнута положительная динамика процесса в виде клинического улучшения, уменьшения слабости и одышки, частичного рассасывания очаговых теней в обоих легких, исчезновения осумкованного плеврита в правой плевральной полости. Пациентка выписана для продолжения лечения под наблюдение участкового фтизиатра по месту жительства. В течение нескольких месяцев больная находилась на амбулаторном лечении в удовлетворительном состоянии. Через 7 мес у больной вновь появились жалобы на усиление одышки и слабости. Пациентка была госпитализирована в ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» Саратова для повторного обследования. При поступлении в стационар жалобы на одышку при незначительной физической нагрузке, слабость, малопродуктивный кашель. Объективно: состояние больной относительно удовлетворительное, правильного телосложения. Симптомов интоксикации нет, температура 36,6ºС. Кожа бледная, тургор тканей снижен. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка правильной формы, обе половины равномерно участвуют в акте дыхания, частота дыхания – 25 в 1 мин. При перкуссии выявлялся легочный звук с коробочным оттенком, дыхание жесткое, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений – 86 в минуту, артериальное давление – 120 и 80 мм рт. ст. По другим органам патологии не выявлено. В общем анализе крови: гемоглобин – 160 г/л, умеренный лейкоцитоз – 9,8×109, палочкоядерные лейкоциты – 8%, сегментоядерные лейкоциты – 63%, лимфоциты – 25%, моноциты – 3%, эозинофилы – 1%, скорость оседания эритроцитов – 30 мм/ч. В общем анализе мочи – патологии не выявлено. При многократном исследовании мокроты (в 6 анализах) методом люминесцентной микроскопии и методом посева на жидкие и плотные питательные среды микобактерии туберкулеза не обнаружены. Выполнено рентгенологическое обследование ОГП (рис. 3).

На представленной рентгенограмме – признаков обострения и прогрессирования туберкулезного процесса не выявлено, однако обращает на себя внимание нарастание интерстициального компонента, усиление сетчатой деформации легочного рисунка с множественными мелкокистозными полостями. Выполнена компьютерная томография ОГП, на которой также визуализировались преимущественно интерстициальные, ретикулярные и мелкокистозные изменения, более выраженные в средних и нижних отделах легких, множественные центролобулярные узелки, свежих очаговых и инфильтративных изменений не обнаружено.

В дальнейшем у пациентки отмечалось резкое приступообразное нарастание одышки при малейшей физической нагрузке, в момент приступа одышки больная занимала вынужденное положение, в акте дыхания участвовала вспомогательная мускулатура, появился цианоз губ и носогубного треугольника. Результаты исследования функции внешнего дыхания показали значительные нарушения вентиляционной способности легких преимущественно по рестриктивному типу. Возобновление противотуберкулезного лечения, увеличение дозы глюкортикостероидов и замена преднизолона на дексаметазон не дало положительных результатов.

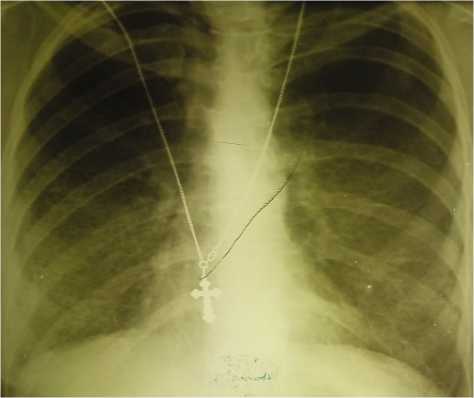

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости больной Ш. при поступлении в ЦНИИТ. В обоих легких выявляются множественные несимметрично расположенные очаговые тени средних размеров, средней интенсивности, местами сливающиеся, на фоне усиленного и деформированного легочного рисунка, преимущественно локализующиеся в средних отделах обоих легких

Рис. 3. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости больной Ш. через 7 мес лечения

Таким образом, по данным обследования не выявлено признаков прогрессирования туберкулезного процесса, а нарастание дыхательной недостаточности расценено как сохраняющаяся активность гистиоцитоза легких, подавить которую глюкортико-стероидными препаратами не удалось, а развернуть лечение цитостатическими препаратами не представлялось возможным из-за наличия активного туберкулезного процесса.

Диагноз при выписке: «Диссеминированный туберкулез легких в фазе рассасывания и уплотнения МБТ(–). Гистиоцитоз (ГКЛ)». Осложнение: дыхательная недостаточность III степени. Дальнейшее лечение пациентки продолжалось в областной клинической больнице, применялись методы искусственной вентиляции легких, однако наступил летальный исход, диагноз подтвержден патоморфологически.

Обсуждение . Оригинальность данного случая обусловлена редкостью патологии. ГКЛ является орфанным заболеванием [1, 5, 6], а сочетание ГКЛ с туберкулезом нам не встретилось в доступной литературе. ГКЛ представляет значительные трудности как в плане диагностики, так и в выборе терапевтической тактики [6]. Практикующие врачи недостаточно осведомлены об орфанных заболеваниях, что еще больше усугубляет сложность постановки диагноза [6]. ГКЛ не имеет характерной клинической картины: дифференциальная диагностика проводится с диссеминациями другой этиологии и требует гистологической, а в ряде случаев – гистохимической верификации [7]. В описываемом клиническом случае проведение всего комплекса клинических, инструментальных и лабораторных методов обследования не позволило окончательно установить диагноз, и потребовалась его морфологическая верификация. Трактовка полученного материала гистологического исследования также представляла сложности из-за сочетания патогномоничных гистологических признаков ГКЛ и туберкулеза. Стандартная терапия ГКЛ у взрослых до настоящего времени не разработана ввиду отсутствия достаточной доказательной базы для разных методов лечения. По данным литературы, в лечении пациентов ГКЛ используется длительная, а иногда и пожизненная гормональная и цитостатическая терапия [3], использование гормональной терапии у нашей пациентки не позволило остановить прогрессирование гистиоцитоза, а применение цитостатической терапии было невозможно из-за активного туберкулеза легких. Лечение туберкулеза у пациентки проводили в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России по режиму лечения туберкулеза с лекарственной чувствительностью [8]. Прогностически следует учитывать, что для ГКЛ типичны поздние осложнения, которые могут приводить к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода [5].

Заключение. Особенностью данного клинического наблюдения являются сложности в постановке правильного диагноза ввиду отсутствия патогномоничных клинических признаков и необходимость па-томорфологической верификации диагноза, а также неблагоприятное течение заболевания, которое, несмотря на стихание туберкулезного процесса, привело к неуклонному прогрессированию гистиоцитоза легких с развитием выраженной дыхательной недостаточности, приведшей к летальному исходу.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.