Случай уникальной системной патологии у женщины XIV века из раскопок могильника Натухаевское 5

Автор: Медникова М.Б., Петрова К.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена описанию редкой системной патологии, обнаруженной благодаря раскопкам в 2013-2014 гг. средневекового могильника Натухаевское 5 (г. Новороссийск, Краснодарский край). Погребение № 45 принадлежало к разряду грунтовых захоронений. Костяк был ориентирован по линии север - юг, головой на север, на спине, ноги в согнутом положении. Останки принадлежали женщине 25-29 лет. Был встречен комплекс уникальных врожденных аномалий развития, морфологически ассоциированных с недоразвитием костей левого предплечья и т. н. косорукостью, с недоразвитием костей левой ноги, в том числе костей левой стопы и обширными проявлениями полиоссальной фиброзной дисплазии, с нарушением осанки. Все эти дефекты развития возникли на ранней внутриутробной стадии. Тот факт, что она дожила до почти тридцатилетнего возраста, может говорить о социальной эмпатии в этой группе населения и о полноценной адаптации женщины с ограниченными возможностями. Высокая концентрация дискретно-варьирующих признаков на черепе и скелете не исключает близкое родство родителей этой женщины.

Золотоордынский период, палеопатологии, дифференциальная диагностика, микрофокусная рентгенография, врожденные аномалии, недоразвитие левых костей предплечья и голени, полиоссальная дисплазия

Короткий адрес: https://sciup.org/143180153

IDR: 143180153 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.278-295

Текст научной статьи Случай уникальной системной патологии у женщины XIV века из раскопок могильника Натухаевское 5

Могильник Натухаевское 5 вблизи станицы Натухаевская (г. Новороссийск, Краснодарский край) был изучен в процессе охранных раскопок 2013–2014 гг. Натухаевским отрядом ЮАЭ РАН под руководством А. В. Бонина ( Бонин , 2014; 2015а; 2015б). Остеологическая коллекция, составленная из найденных при раскопках этого памятника останков погребенных, была передана для изучения в ИА РАН.

Всего на некрополе было вскрыто 85 захоронений по обряду трупоположе-ния, содержащих останки 209 индивидов. Датировка комплекса основывается на типологии керамики, погребальном обряде (наличии каменных ящиков) и на находках татарских монет крымской чеканки XIV – начала XV в. ( Бонин , 2014. С. 2).

В соответствии с особенностями погребального обряда были выделены две группы – захоронения в каменных ящиках и в грунтовых ямах. Палеодемогра-фический анализ показал их различия: так, в выборке погребенных в каменных ящиках наблюдается некоторое численное преобладание мужских захоронений, а в выборке из грунтовых ям – женских ( Петрова , в печати). Описаны различия и в пиках смертности: в грунтовых ямах он приходится на интервал 25–29 лет, а в группе из каменных ящиков смертность возрастала равномерно по мере взросления и старения.

В захоронении № 73 нами ранее был выявлен скелет индивида № 2, юноши 16–20 лет, скончавшегося в результате метастатического рака, предположительно, имевшего гематогенную природу ( Петрова, Медникова , 2022).

Погребение № 45, вскрытое в полевом сезоне 2014 г., также принадлежало к разряду захоронений в грунтовых ямах. Не исключено наличие курганной насыпи, уничтоженной вследствие многолетней распашки. Костяк был ориентирован по линии север – юг, головой на север, на правом боку, ноги в согнутом положении. Левая рука была согнута в локтевом суставе, кисть располагалась на грудной клетке, правая рука – вытянута вдоль тела. Погребальный инвентарь отсутствует. Такое положение погребенного нетипично для Северо-Западного Кавказа и Северо-Восточного Причерноморья в XIV в. Однако данный случай находит аналогии среди захоронений некрополя Аушедз в Северском районе Краснодарского края ( Белов, Раев , 2019. С. 7).

В процессе обследования скелетных останков из этого погребения нами был встречен комплекс крайне редких палеопатологических проявлений. Их описанию посвящена данная статья.

Методы

Половозрастная идентификация исследуемого индивида осуществлялась в соответствии со стандартной методикой (Standards for data collection…, 1994).

Производилась палеопатологическая диагностика ( Ortner, Putschar , 1981). Для уточнения диагноза применялась микрофокусная цифровая рентгенография.

Результаты

Сохранность скелета

Обследованы фрагменты свода черепа, нижняя челюсть, составленная из трех фрагментов. Фрагменты посткраниального скелета представляют все его отделы (парные ключицы, лопатки, плечевые – левая плечевая в верхней части разрушена, локтевые, лучевые, тазовые, крестец, позвонки всех отделов, бедренные, больше- и малоберцовые, ребра, грудина, надколенники, кости стопы и кисти).

Определение пола и возраста

Пол индивида определен как женский (благодаря характерному углу нижней челюсти, степени развития надбровья, размерам сосцевидного отростка, форме таза, размерам посткраниального скелета). Возраст – 25–29 лет (швы черепа не облитерированы; видна линия недавнего срастания головки плечевой кости; на бедренных костях также есть следы недавнего прирастания головки). С этим определением контрастируют множественные экзостозы на скелете, в том числе последствия оссификации связок надколенника и пяточной кости, а также осси-фикация гиоидного хряща, синостоз рукоятки грудины, обычно наблюдаемые у лиц пожилого возраста. Однако, скорее всего, эти проявления согласуются с генерализованной патологией, характерной для этой женщины, описание которой будет приведено ниже.

Наследственные аномалии

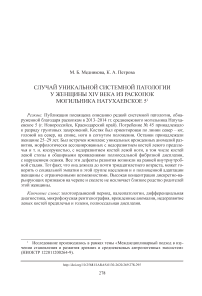

На черепе и скелете обнаружен комплекс аномалий (дискретно-варьирую-щих признаков), имеющих наследственную природу (рис. 1). Среди них: метопический шов на лобной кости; вставочные кости в области лямбдовидного шва (сам шов имеет сложный рисунок); межмыщелковое отверстие на правой плечевой кости; вырезка на верхнем крае левой лопатки. На короткой нижней челюсти нет трех моляров и не присутствуют их закладки, т. е. можно говорить о проявлении гиподонтии с врожденным отсутствием зубов мудрости. Обращает внимание необычная форма заднего края тела грудных позвонков, имеющих вырезку.

Индикаторы физиологического стресса и патологические проявления

Признаки анемии (cribra orbitalia) не встречены.

Прослежена обширная периостальная реакция на поверхности свода черепа: верхняя часть крыла височной кости, затылочная и правая теменная кости.

Рис. 1. Наследственные аномалии а – метопический шов; б – вставочные кости в лямбдовидном шве; в – межмыщелковое отверстие на плечевой кости; г – вырезка на верхнем крае левой лопатки; д – отсутствие третьего моляра на рентгенограмме нижней челюсти; е – необычная форма тела грудного позвонка

На эндокране лобной кости наблюдаются множественные арахноидальные лизисы, обычно характерные для старших возрастных категорий.

Эмалевая гипоплазия отсутствует. Зафиксировано единственное проявление кариеса на боковой поверхности коронки нижнего клыка. Эмаль верхних резцов стерта почти до дентина, в отличие от поверхности верхних премоляров, которая практически не изменена.

На верхней челюсти встречена прижизненная утрата первых двух моляров с облитерацией альвеолярного отростка. В центральной части жевательной поверхности изолированных верхних клыков наблюдаются обширные ямки подовальной формы, имеющие функциональную природу. Среди других функциональных изменений зубочелюстного аппарата следует отметить характерные сколы на резцах нижней челюсти – т. н. зубы портного.

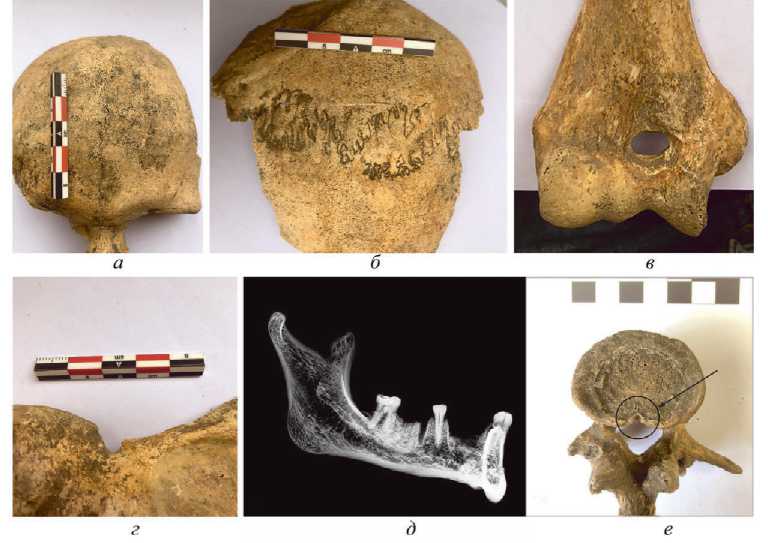

При осмотре костей скелета кроме ребер обычных размеров и конфигурации встречены ребра со следами атрофии: с очень малой шириной, высотой, редуцированные в длину. На задней их части наблюдаются последствия окостенения межкостных мышц. Кроме того, на ребрах нормальных размеров имеются множественные экзостозы в задней и центральной части (рис. 2: а ). На рентгено-

Рис. 2. Патологические проявления на костях осевого скелета а – ребра с патологическими изменениями; б – фотография и рентгенограмма ребра со следами зажившего перелома; в – фотография и рентгенограмма ребра с костным разрастанием, отличающимся повышенной минерализацией; г – фотография и рентгенограмма деформированных 6-го и 7-го грудных позвонков граммах некоторых ребер видны следы повышенной минерализации. Особенно это видно на рентгеновском снимке левого 11-го ребра и ассоциированного с этим ребром обширного костного разрастания (рис. 2: в). Кроме того, на одном из центральных ребер предположительно можно видеть последствия хорошо зажившего перелома (рис. 2: б).

Множественные экзостозы наблюдаются на ключицах в месте прикрепления конусовидной связки и пучков трапециевидной мышцы и у грудинного конца в месте вдавления реберно-ключичной связки. Ключицы демонстрируют отчетливую асимметрию в развитии диафиза (окружность середины для правой – 31 мм, для левой – 29 мм) (табл. 1).

Прослежена асимметрия в развитии лопаток в сочетании с окостенением мышц и связок грудной клетки с внешней стороны. Правая лопатка выгибается вовнутрь, в отличие от левой, которая остается ровной (это отражает преимущественную нагрузку на правую руку с раннего детства).

Таблица 1. Остеометрическая характеристика скелета женщины из погребения 45: нормальные размеры костей правой стороны и атрофия левых костей

|

Признаки по Мартину* |

Правая сторона |

Левая сторона |

|

Плечевая кость |

||

|

1 |

288 |

– |

|

2 |

285 |

– |

|

3 |

45 |

– |

|

4 |

54 |

50 |

|

5 |

24 |

17,5 |

|

6 |

18,5 |

15 |

|

7 |

53 |

49 |

|

7а |

67,5 |

50 |

|

8 |

118 |

– |

|

9 |

36 |

– |

|

10 |

38 |

– |

|

Локтевая кость |

||

|

1 |

237 |

– |

|

2 |

204 |

– |

|

3 |

37 |

– |

|

11 |

16 |

– |

|

12 |

12,5 |

— |

|

13 |

22 |

24 |

|

14 |

22 |

25 |

|

Лучевая кость |

||

|

1 |

219 |

– |

|

2 |

206 |

– |

|

3 |

32 |

– |

|

4 |

14 |

— |

|

5 |

10 |

– |

|

Бедренная кость |

||

|

1 |

– |

– |

|

2 |

– |

– |

|

6 |

25 |

25 |

|

7а |

22,5 |

23 |

|

8 |

74 |

71 |

|

9 |

32 |

29 |

|

10 |

27 |

26 |

Окончание табл. 1

|

Признаки по Мартину* |

Правая сторона |

Левая сторона |

|

18 |

41 |

39,5 |

|

19 |

44 |

40,5 |

|

20 |

— |

— |

|

21 |

– |

– |

|

Большеберцовая кость |

||

|

1 |

336 |

323 |

|

1а |

340 |

325 |

|

5 |

69 |

69 |

|

6 |

45 |

42 |

|

8 |

23 |

22 |

|

8а |

27,5 |

26 |

|

9 |

22,5 |

20 |

|

9а |

24 |

22 |

|

10 |

70 |

67 |

|

10b |

64 |

65 |

|

Ключица |

||

|

1 |

120 |

125 |

|

6 |

31 |

29 |

Примечания: * – обозначение признаков:

Плечевая кость : 1 – наибольшая длина; 2 – полная длина; 3 – ширина верхнего эпифиза; 4 – ширина нижнего эпифиза; 5 – наибольший диаметр середины диафиза; 6 – наименьший диаметр середины диафиза; 7 – наименьшая окружность диафиза; 7а – окружность середины диафиза; 8 – окружность головки; 9 – горизонтальный диаметр головки; 10 – вертикальный диаметр головки

Локтевая кость : 1 – наибольшая длина; 2 – физиологическая длина; 3 – наименьшая окружность диафиза; 11 – сагиттальный диаметр диафиза; 12 – поперечный диаметр диафиза; 13 – верхний поперечный диаметр диафиза; 14 – верхний сагиттальный диаметр диафиза

Лучевая кость : 1 – наибольшая длина; 2 – физиологическая длина; 3 – наименьшая окружность диафиза; 4 – поперечный диаметр диафиза; 5 – сагиттальный диаметр диафиза

Бедренная кость : 1 – наибольшая длина; 2 – длина в естественном положении; 6 – сагиттальный диаметр середины диафиза; 7а – поперечный диаметр середины диафиза; 8 – окружность середины диафиза; 9 – верхний поперечный диаметр; 10 – верхний сагиттальный диаметр; 18 – высота головки; 19 – ширина головки; 20 – окружность головки; 21 – ширина нижнего эпифиза

Большеберцовая кость : 1 – полная длина; 1а – наибольшая длина; 5 – наибольшая ширина верхнего эпифиза; 6 – наибольшая ширина нижнего эпифиза; 8 – сагиттальный диаметр середины диафиза; 8а – сагиттальный диаметр на уровне питательного отверстия; 9 – поперечный диаметр середины диафиза; 9а – поперечный диаметр на уровне питательного отверстия; 10 – окружность середины диафиза; 10b – наименьшая окружность диафиза

Ключица : 1 – длина; 6 – окружность

Тела шейных позвонков без патологий, но очень маленьких размеров. Встречен экзостоз на боковой поверхности тела 3-го грудного позвонка. Начиная с 6-го грудного позвонка (6–12, наиболее выраженные на 6-м и 7-м) наблюдаются обширные краевые разрастания; на 6 и 7 позвонках – деформация боковой поверхности (рис. 2: г ). Левый край тел этих позвонков имеет крайне необычную выпрямленную форму. Передняя и «левая» высота их тел уменьшена по сравнению с задней, что должно было заметным образом влиять на осанку. На двух первых поясничных позвонках также присутствуют краевые разрастания. На верхней поверхности тел 8–12 грудных и трех первых поясничных позвонков отчетливо фиксируется центральный узел Шморля – следствие хрящевой грыжи, возникшей при элеваторной физической нагрузке.

Грудина и крестец отчетливо изогнуты в переднем направлении. На тазовых костях присутствуют межкостные борозды – признак, ассоциируемый с гормональными изменениями при перенесенной беременности ( Kelley , 1979; Pany-Kucera et al. , 2019).

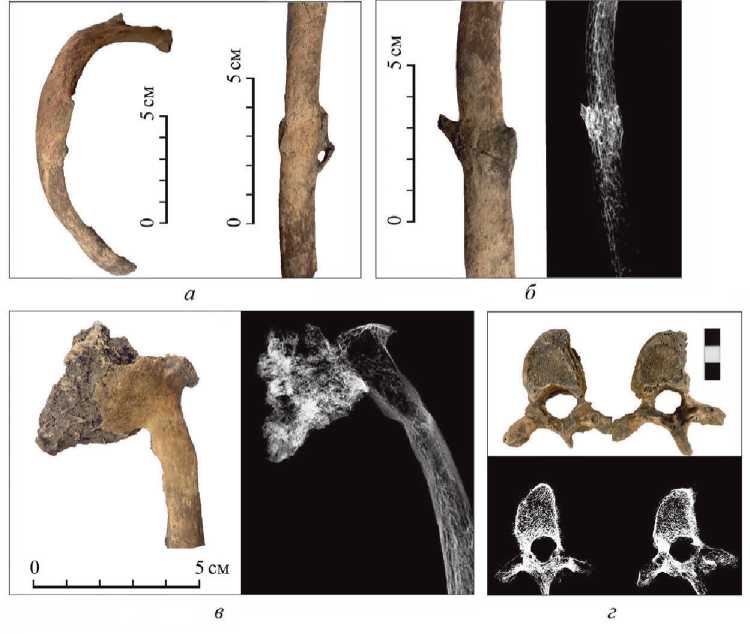

Правая плечевая демонстрирует гипертрофию в области дельтовидной бугристости, частичную оссификацию связки (рис. 3: а ). На левой плечевой есть обширные краевые разрастания под головкой; краевые изменения нижнего сустава. В целом, следует отметить, что размеры диафиза левой плечевой кости связаны с низкой функциональной натруженностью (табл. 1). Это вызвано патологией, наблюдаемой на костях левого предплечья. Состояние было настолько серьезным, что есть все основания предполагать невозможность полноценно действовать рукой на протяжении всей жизни индивида.

Левая локтевая кость укорочена более чем на одну треть, по сравнению с правой. Ее нижний эпифиз не развит. По первому впечатлению, могла иметь место ампутация, что не подтверждается, прежде всего, наличием костей левой кисти. На рентгеновских снимках левой локтевой кости нет картины, сопровождающей образование костной мозоли или сопутствующих воспалительных посттравматических изменений (рис. 3: б ). При визуальном осмотре центральной части диафиза наблюдаются обширные краевые разрастания неправильной формы. Как можно видеть на рентгеновском снимке, эти костные образования слабо минерализованы, структура компактного вещества разреженная и слоистая. Нижняя часть этой кости сильно изогнута в переднем направлении. Локтевой отросток левой кости, в отличие от правой, имеет необычную конфигурацию и очень широк.

Левая лучевая сильно изогнута и укорочена. Атрофирован верхний край головки. Сильно деформирован бугорок (рис. 3: в ).

На правой локтевой и лучевой также имеет место деформация в виде дополнительных гребней на лучевой и утолщения в нижней части локтевой, но, в отличие от левой руки, здесь был сформирован лучезапястный сустав (рис. 3: г ).

При визуальном осмотре костей кисти обращает внимание редукция размеров левых метакарпальных костей и фаланг. Их диафизы изогнуты в заднем направлении, они узкие, сочленовные фасетки уплощены. Напротив, на правых фалангах кисти выражены боковые гребни, метакарпальные кости имеют скрученные диафизы, что отражает функциональную нагрузку. На проксимальной и медиальной фалангах второго луча имеются экзостозы, как и на метакарпальной кости

Рис. 3. Кости верхних конечностей а – фотография и рентгенограмма правой плечевой кости с гипертрофированной дельтовидной бугристостью; б – фотография и рентгенограмма левой локтевой кости с признаками врожденной недостаточности продольного развития; в – левая лучевая кость с атрофированной головкой; г – кости правого предплечья

4-го луча и проксимальной фаланге большого пальца. Губчатые кости запястий без патологий.

Надколенник демонстрирует начальные проявления экзостозов. На пяточной кости наблюдается шпора, обычно встречаемая у индивидов пожилого возраста.

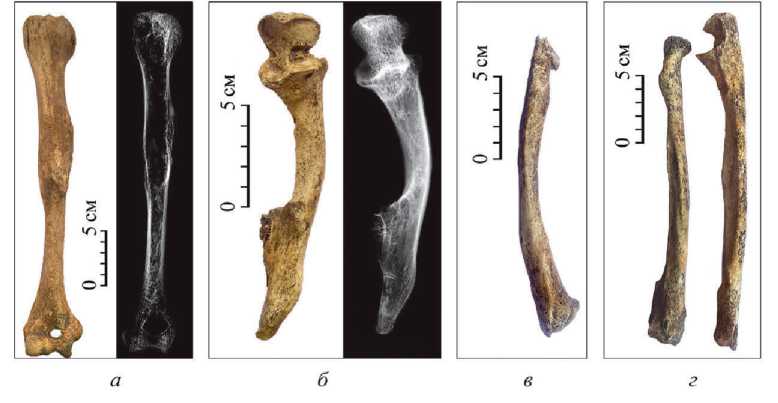

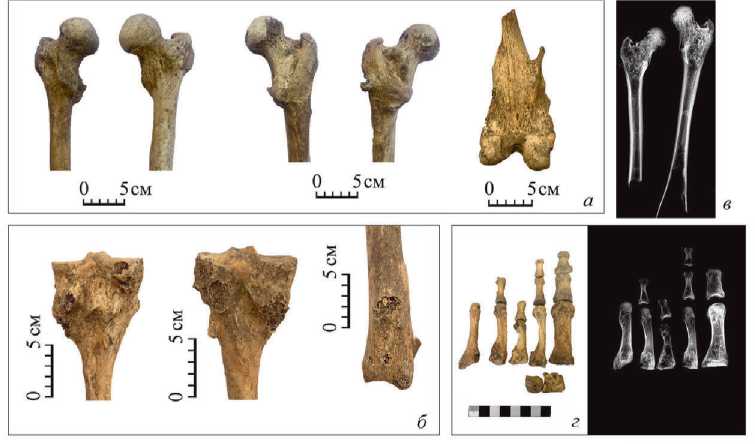

В верхней части обеих бедренных наблюдаются костные разрастания неправильной формы, деформации в области большого и малого вертела. На левой кости прослежены наиболее обширные образования, изменена задняя поверхность шейки бедра. В области метафиза левой бедренной имеются изменения в виде кисты неправильной формы и обширное окостенение сухожилия (рис. 4: а ).

На большеберцовых костях патологические костные изменения в виде экзостозов локализованы в области верхних эпифизов и левого нижнего метафиза (рис. 4: б ), левая кость заметно укорочена. При рассмотрении линейных размеров, диаметров и периметров левой большеберцовой отчетливо видна ее редукция по сравнению с правой (табл. 1). Аналогичные костные разрастания отмечены на малоберцовых костях.

При осмотре трубчатых костей стоп выявлено укорочение левых метатарзальных и проксимальных фаланг 3-го луча, у которых к тому же деформирована и скошена головка (рис. 4: г ).

На рентгенограммах парных бедренных костей и левой плюсневой кости первого луча отчетливо видны линии Гарриса в центральной части диафизов – следствия серьезного физиологического стресса, сопряженного с нарушением продольного роста (рис. 4: б, г ). Судя по локализации этих линий, данный, крайне негативный, эпизод был связан с внутриутробной стадией развития индивида.

Рис. 4. Кости нижних конечностей а – бедренные кости; б – большеберцовые кости; в – рентгенограмма бедренных костей; г – кости левой стопы

Примечательно, что более поздние следы остановки роста в виде линий Гарриса на рентгенограммах трубчатых костей и эмалевой гипоплазии на зубах встречены не были. Это говорит об относительно стабильной социальной среде обитания после рождения.

При характеристике посткраниальных размеров, в целом, обращает внимание редукция длин и атрофия широтных размеров диафизов левой стороны тела (табл. 1). Вследствие разрушений длинных костей правой нижней конечности, длина тела могла быть реконструирована по продольным размерам костей правой руки. По формуле Троттер, Глезер – для европеоидов она приблизительно составляла 154,5 см (по плечевой кости), 159 см (по локтевой и лучевой костям) ( Алексеев , 1966. С. 234, 235).

Обсуждение

На останках средневековой женщины из могильника Натухаевское 5 встречены проявления генерализованного патологического процесса, затронувшего все его отделы, способствовавшего деформациям и недоразвитию многих костей, но наиболее отчетливо затронувших левую половину скелета.

Дифференциальная диагностика патологии включала рассмотрение серьезных метаболических и врожденных нарушений развития скелета.

Обращает внимание недоразвитие костей левого предплечья, прежде всего, локтевой кости. Она развивается из хрящевого остова при помощи трех ядер и в начале второго месяца внутриутробного развития появляется основное диафизарное ядро, из которого возникают такие структуры, как тело, венечный отросток, нижние две трети локтевого отростка, верхняя половина головки локтевой кости. Нижнее эпифизарное ядро формируется в 7–10 лет, из него дифференцируется нижняя половина сустава и шиловидный отросток (Хисамутди-нова, Карелина, 2017. С. 44). У исследуемого индивида полностью не развита нижняя треть диафиза локтевой, не был сформирован нижний эпифиз. При этом нами обследованы кости левой кисти со следами атрофии. Это значит, что аномально развитые кости предплечья поддерживались лишь прилегающими мягкими тканями, и полноценное владение левой рукой было невозможно.

Врожденная недостаточность продольного развития локтевой кости является одной из самых редких аномалий верхних конечностей ( Carroll, Bowers , 1977). До недавнего времени в медицинской литературе было описано всего 222 подобных случая ( Manske, Oberg , 2009). В клинике для характеристики этих дефектов использовались различные термины: врожденное отсутствие локтевой кости, остановка продольного развития локтевой кости, парааксиальная локтевая гемимелия, локтевая дисмелия, локтевая косорукость. По наиболее распространенной классификации A. Свенсона, легкая недостаточность развития проявляется в незначительном укорочении дистального отдела локтевой кости, в то время как умеренной стадии патологии сопутствует отсутствие существенной части локтевой кости, искривление лучевой и смещение ее проксимальной головки. При крайней стадии локтевая кость вообще не развивается ( Swanson et al. , 1968). Выявленная нами аномалия развития, по всей видимости, соответствует «умеренному» варианту локтевой недостаточности, возникшей на эмбриональной стадии. Здесь нельзя не упомянуть о присутствии линий Гарриса на нескольких трубчатых костях, свидетельствующих об очень ранних проблемах, связанных с внутриутробным развитием этого индивида.

К этому комплексу последствий эмбриональных нарушений можно причислить необычную форму тел грудных позвонков, а также укорочение метатарзальных и проксимальных фаланг 3-го луча левой стопы с деформацией их суставов.

Асимметрия в развитии посткраниального скелета из погребения № 45, выявляемая благодаря многочисленным признакам редукции размеров костей левой стороны, могла бы быть следствием обширного пареза, но морфологическая недостаточность левых костей предплечья, голени и стопы говорит в пользу нарушений на стадии эмбрионального (внутриутробного) развития.

В этой связи нельзя не вспомнить комплекс патологий и аномалий развития, встреченных исследователями мумии Тутанхамона, включавшего гипофалан-гию – недостаточное развитие мелких трубчатых костей левой стопы (Havass et al., 2010. P. 642, 643). У скончавшегося в юном возрасте фараона головка плюсневой кости второго луча была сильно деформирована с отчетливо измененной структурой, с участками повышенной и сниженной плотности костной ткани, что указывало на ее некроз. Второй плюснефаланговый сустав был расширен при нормальной конфигурации суставной поверхности проксимальной фаланги. Головка третьей плюсневой кости была слегка деформирована, но здесь также встречены признаки костного некроза. Второй и третий пальцы левой стопы были отведены, причем второй из них был укорочен из-за врожденного отсутствия медиальной фаланги (проксимальная непосредственно сочленяется с дистальной фалангой). Как известно, практика близкородственных браков ослабляла здоровье представителей 18-й династии правителей Древнего Египта и способствовала появлению у них редких наследственных аномалий.

Заметим, что помимо собственно патологий на скелете женщины из могильника Натухаевское 5 встречен целый комплекс дискретно-варьирующих признаков (метопический шов, краниальные вставочные кости и др.), что, в дополнение к описанным серьезным аномалиям, может свидетельствовать о близком родстве ее родителей.

Также нами были рассмотрены возможные последствия остеомаляции, причины которой связаны с недостатком витамина D, с нехваткой в пище кальция и фосфора, к тому же преобладающей у женщин, между 20 и 40 годами испытывающих риск развития заболевания при множественных беременностях и кормлении младенцев. Основная локализация проявлений остеомаляции обычно связана с ребрами, грудиной, позвонками, тазовыми костями. Хотя эти отделы на исследованном скелете несут следы патологических изменений, в целом картина встреченных поражений и деформаций более обширна и включает недоразвитие некоторых костей, что выходит за рамки диагноза, связанного с метаболическими нарушениями. Впрочем, иногда остеомаляция может быть связана с врожденными заболеваниями, например, с патологиями, затрагивающими ростовые процессы, в том числе с карликовостью ( Ortner, Putschar , 1981. P. 284, 285), которая в рассматриваемом нами случае не подтверждается. Основные диагностические признаки остеомаляции, рассматриваемые палеопатологами, представлены в табл. 2.

Таблица 2. Признаки возможной остеомаляции на скелете из погребения 45

|

Признаки остеомаляции |

Присутствие на скелете |

|

Нарушение минерализации скелета, на рентгене – наличие радиолюсцентных зон в области, подвергаемой биомеханическому воздействию |

Минерализация скелета не соответствует биологическому возрасту; встречены радиолюсцентные зоны, в частности, на снимке атрофированной левой локтевой кости |

|

В крайних случаях механическая деформация скелета ассоциирована с переломами |

Есть проявления деформации скелета, встречены возможные последствия перелома ребра |

|

Деформация длинных костей часто наблюдается в юношеском возрасте, когда еще не закончен рост |

Встречены последствия долговременного процесса, присутствовавшего и в юношеском возрасте |

|

Зоны Лоозера – Милькмана на рентгене (наблюдаются на ребрах, в толще медиального кортекса бедренных костей, на плечевой, на ветвях лобковых костей и латеральном крае лопатки). Во многих случаях в указанных областях имеются стрессовые переломы |

Структуры, сходные с зоной Лоозера, наблюдаются на рентгенограмме атрофированной левой локтевой кости. Стрессовые переломы визуально и рентгенографически не фиксируются |

Окончание табл. 2

|

Признаки остеомаляции |

Присутствие на скелете |

|

Позвонки уплощены с акцентированным возвышением краевых пластин с истонченной трабекулой внутри, в крайних случаях наблюдается кифоз на уровне 8-го и 9-го грудных позвонков |

На позвонках наблюдаются краевые заострения. На 6-м и 7-м позвонках – деформация боковой поверхности тел, нарушение осанки |

|

Грудная клетка становится объемной с боковой уплощенностью. Ребра с уменьшенным изгибом. Грудина идет под углом и выдвинута вперед |

Грудная клетка сильно деформирована, грудина изогнута вперед |

|

В крайних случаях, ребра изогнуты по бокам, что связано с воздействием движений в плечевом суставе |

Наблюдается не только деформация, но и недоразвитие некоторых ребер |

|

Прободения 4-го и 5-го поясничных позвонков в полость таза. Крылья подвздошных костей скручены, ветви лобковых костей спереди выступают в виде клюва. Седалищные бугры изогнуты вовнутрь |

Ветви лобковых костей образуют слабый клюв, но более серьезных деформаций таза нет |

|

Крестец может быть изогнут под углом в нижней части. Все деформации сужают полость таза |

Крестец изогнут в переднем направлении |

|

Чаще всего деформация длины костей связна с деформацией шейки бедра или деформацией плеча |

Наблюдаются локальные изменения указанных костей |

В ряду дополнительных признаков возможной остеомаляции у женщины из погребения № 45 могут быть перечислены искривление правого бедра, искривление голени, правая плечевая кость с гипертрофией дельтовидной бугристости. Левые лучевая и локтевая крайне изогнуты в боковом и переднем направлении с частичной оссификацией межкостной мембраны. Но, как отмечено выше, недостаточность развития некоторых костей побуждают нас осторожно отнестись к этому диагнозу.

Еще одно возможное заболевание – фиброзная дисплазия ( Ortner, Putschar , 1981). Оно начинается в детстве, чаще у женщин, и заканчивается, когда организм перестает расти. Болезнь вызвана эндокринными нарушениями и проявляется в преждевременном достижении созревания и остановке роста (т. н. болезнь Олбрайта). Следует отметить, что скелет женщины из погребения № 45 демонстрирует следы «рассинхронизации» возрастных проявлений (с одной стороны, следы недавнего прирастания эпифизов трубчатых костей, необлите-рированные швы черепа, свидетельствуют в пользу молодого возраста, с другой, оссифицированный гиоидный хрящ, экзостозы надколенника, пяточной кости обычно встречаются у пожилых людей). Это может указывать на особый гормональный профиль индивида.

При фиброзной дисплазии возникают характерные разрастания фиброзной ткани, в которой аномально растущие трабекулы губчатой ткани служат причиной патологических изменений. Повреждение может иметь форму лизиса и распознаваться или не распознаваться на рентгене, почти всегда затрагивает эпифизы ( Ortner, Putschar , 1981). В малых костях возникают образования, похожие на опухоли (надо сказать, что подобные очаги резорбции особенно хорошо видны на рентгенограммах в области диафизов костей левых кисти и стопы у женщины из Натухаевского 5). Периостальные реакции в виде цист, типичные для фиброзной дисплазии, проявляются на костях кисти, стопы и плоских костях – ребра, таз (в этих местах нами встречены опухолевидные разрастания). Ослабленная костная структура при этом заболевании приводит к механическим деформациям и переломам (нами обнаружены возможные последствия хорошо зажившего перелома на одном из ребер). Фиброзную дисплазию следует разграничивать с гигантоклеточной опухолью, кистой, неоссифицирующей фибромой и гиперпаратиреодизмом.

Наконец, наиболее редкая форма патологии – полиоссальная фиброзная остеодисплазия (polyostotic fibrous dysplasia) или фиброзный остеит – врожденное нарушение развития костной ткани, сопряженное с вытеснением костной ткани хрящевой и затрагивающее более чем одну кость ( Del Prete, Libondi , 2010). Масштабы поражения скелета женщины из Натухаевского некрополя не позволяют исключить это редчайшее заболевание. Про него известно, что оно воздействует на проксимальные кости больше, чем на дистальные (например, типичная локализация – проксимальный метафиз бедра). Для полиоссаль-ной дисплазии характерны изменения свода черепа. В губчатой ткани могут быть найдены округлые скопления губчатой ткани, похожие на болезнь Педжета. Похожие изменения мы наблюдаем на затылочной кости исследуемого индивида. При описании клинических случаев обращалось внимание на нарушение кожной пигментации (появление пятен на шее, на туловище по типу «кофе с молоком»), на преждевременное половое созревание и другие эндокринные нарушения, на склонность к злокачественному перерождению в остеосаркому, фибросаркому или фиброгистиоцитому. Все формы полиоссальной болезни имеют тенденцию поражать плечевой и тазовый пояса, приводя к тяжелым, а иногда и инвалидизирующим деформациям, что вполне соответствует выявленной картине. Считается, что поражения скелета, чаще односторонние, возникают в результате соматической (ненаследственной) мутации во время эмбриогенеза, затрагивающую ген, кодирующий стимулирующий белок, который связывает гуаниновый нуклеотид и вызывает избыточное производство циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), что приводит к гиперфункции эндокринных желез.

В конце 2022 г. опубликована важная в методическом отношении работа, посвященная описанию скелетной дисплазии, выявленной у взрослого мужчины в средневековом Лекно, Центральная Польша (Matczak et al., 2022). После тщательной дифференциальной диагностики авторы этого исследования пришли к выводу о принадлежности останков ахондропластическому карлику. Примечательно, что ряд признаков (прежде всего, радиоульнарная гемимелия, гипо-донтия, сильное развитие дельтовидной бугристости) сближают этот случай с рассматриваемым случаем из Натухаевского могильника. Однако отсутствие таких симптомов, в как брахидактилия, диспропорций в развитии черепа, вдавленного переносья и других признаков ахондроплазии, наряду с нормальными размерами тела не подтверждают этот диагноз для молодой женщины XIV в., страдавшей от другой формы остеодисплазии.

Выводы

При обследовании останков молодой женщины из погребения № 45 Нату-хаевского могильника золотоордынского периода был встречен комплекс уникальных врожденных аномалий развития, морфологически ассоциированных с недоразвитием костей левого предплечья и т. н. косорукостью, с недоразвитием костей левой ноги, в том числе костей левой стопы, и обширными проявлениями полиоссальной фиброзной дисплазии, с нарушением осанки. Все эти дефекты развития возникли на ранней внутриутробной стадии. Вместе с тем, есть основания говорить о полноценной социальной адаптации: встречены следы гормональной резорбции на тазовых костях, что указывает на возможную беременность и, таким образом, косвенно – на замужество (поскольку трудно представить в XIV в. жизнь одинокой незамужней матери, ограниченной в своих возможностях в связи с врожденной патологией). Мы предполагаем, что эта молодая женщина принадлежала по рождению к эндогамной семье, имевшей достаточно высокий социальный статус и обеспечившей эмпатию к необычной девочке и ее благополучие во взрослой жизни. Покойная могла активно заниматься рукоделием, о чем свидетельствуют следы функциональных изменений на зубах (напр., по типу «зуба портного»). Встречены последствия элеваторных нагрузок на позвонках. Высокая концентрация дискретно-варьирующих признаков на черепе и скелете, скорее всего, говорит о близком родстве родителей этой женщины, а тот факт, что она дожила до почти тридцатилетнего возраста – о вероятной принадлежности к влиятельному клану.

Благодарности

Микрофокусная рентгенография (рис. 3: б ) проводилась на базе НИИ и Музея антропологии МГУ на оборудовании Программы развития МГУ. Дополнительная рентгенография выполнялась с использованием приборной базы Центра коллективного пользования научным оборудованием для археометрических исследований при ИА РАН (г. Москва).

Список литературы Случай уникальной системной патологии у женщины XIV века из раскопок могильника Натухаевское 5

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия: Методика антропологических исследований. М.: Наука. 249 с.

- Белов М. А., Раев Б. А., 2019. Могильник Аушедз как источник по истории племен Северо-Западного Кавказа в эпоху Средневековья. Ростов-на-Дону: Южный науч. центр РАН. 82 с.

- Бонин А. В., 2014. Отчет об охранно-спасательных археологических работах 2013 г. на могильнике Натухаевское 5 в г. Новороссийск Краснодарского края // Архив ИА РАН. № 38617.

- Бонин А. В., 2015а. Отчет об охранно-спасательных археологических работах 2014 г. на могильнике Натухаевское 5 в г. Новороссийск Краснодарского края в 2014 г. // Архив ИА РАН. № 32081.

- Бонин А. В., 2015б. Охранно-спасательные работы 2010–2013 гг. в Анапе, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края // АО 2010−2013 гг. / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 323−325.

- Петрова К. А., 2023. Особенности демографической структуры населения Кубани в золотоордынский период (по материалам могильника Натухаевское 5) // РА. (В печати.)

- Петрова К. А., Медникова М. Б., 2022. Возможный случай онкологического заболевания у индивидуума золотоордынского времени (по материалам раскопок могильника Натухаевское 5) // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. № 2. С. 107–114.

- Хисамутдинова А. Р., Карелина Н. Ф., 2017. Остеогенез костей предплечья и кисти как надежный критерий определения биологического возраста // Российские биомедицинские исследования. Т. 2. № 4. C. 42–47.

- Carroll R. E., Bowers W. H., 1977. Congenital deficiency of the ulna // The Journal of Hand Surgery. Vol. 2. No. 3. P. 169–174.

- Del Prete A., Libondi G., 2010. La degenerazione maligna nella dysplasia fibrosa // Capsula Eburnea. A Multidisciplinary biomedical journal for young doctors. Vol. 5. No. 5. 23–28.

- Hawass Z., Gad Y. Z., Ismail S., Khairat R., Fathalla D., Hasan N., Ahmed A., Elleithy H., Ball M., Gaballah F., Wasef S., Fateen M., Amer H., Gostner P., Selim A., Zink A., Pusch C. M., 2010. Ancestry and Pathology in King Tutankhamun’s Family // The Journal of the American Medical Association Vol. 303. No. 7. P. 638–647.

- Kelley M.A., 1979. Parturition and pelvic changes // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 51. Iss. 4. P. 541–545.

- Manske P. R., Oberg K. C., 2009. Classification and developmental biology of congenital anomalies of the hand and upper Extremity // Journal of Bone and Joint Surgery. Vol. 91. Suppl. 4. P. 3–18.

- Matczak M. D., Krenz-Niedbała M., Lukasik S., Buikstra J. E., Marek Wyrwa A. M., Pearson J., 2022. Skeletal dysplasia of an adult male from medieval Lekno in Poland, Central Europe // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 32. No. 6. P. 1300–1309.

- Pany-Kucera D., Spannagl-Steiner M., Argeny S., Maurer-Gesek B., Weninger W. J., Rebay-Salisbury K., 2019. Sacral preauricular extensions, notches and corresponding iliac changes: New terms and the pro posal of a recording system // International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 29. P. 1013–1021.

- Ortner, D. J., Putschar W. G. J., 1981. Identification of pathological conditions in human skeletal remains. Washington (DC): Smithsonian Institution Press. 480 p. (Smithsonian Contributions to Anthropology; no. 28.)

- Standards for data collections of human skeletal remains / Eds.: J. Buikstra, D. Ubelaker. Fayetteville, 1994. 272 p. (Arkansas Archaeological Survey Research Series; no. 44.)

- Swanson A.B., Barsky A.J., Entin M.A., 1968. Classification of limb malformations on the basis of embryological failures // Surgical Clinics of North America. Vol. 48. Iss. 5. P. 1169–1179.