Случай успешного протезирования дуги аорты у пациента с врожденной деформацией дуги аорты в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста

Автор: Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Аракелян В.С., Коасари А.К.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кардиохирургия

Статья в выпуске: 3 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Атрезия дуги аорты является редким врожденным пороком, часто сопровождается врожденными пороками сердца. Изолированная атрезия аорты встречается редко и, как правило, имеет сложную деформацию вкупе с множественными аневризмами, ИЗБИТОСТЯМИ как самой аорты, так и ее ветвей. Данная анатомия усложняет экспозицию и делает технически сложной операцию при использовании стандартных доступов. Целью настоящего сообщения является представление случая успешного протезирования дуги аорты и 5-летнего наблюдения у пациента с врожденной деформацией дуги аорты в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста. Изложен вариант хирургической тактики при лечении пациентов с указанной формой атрезии дуги аорты.

Атрезия дуги аорты, двунаправленная перфузия, коарктационный синдром, циркуляторный арест

Короткий адрес: https://sciup.org/14917975

IDR: 14917975

Текст научной статьи Случай успешного протезирования дуги аорты у пациента с врожденной деформацией дуги аорты в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста

отличаются лишь локализацией процесса [2]. При наличии извитости дуги аорты турбулентность кровяного потока часто приводит к развитию аневризм [3]. Вторичные изменения стенки аорты могут привести к развитию перегиба с возникновением коарктацион-ного синдрома.

-

A. Barry считал, что врожденная деформация дуги аорты является следствием нарушения на определенном этапе эмбриогенеза. Развитие аорты происходит в период между 5-й и 7-й неделей эмбри-

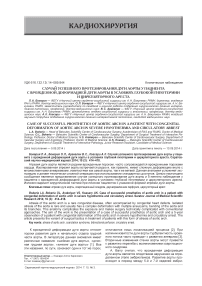

Рис. 1. Больная Г. (7 лет): а) праворасположенная аорта имеет начало в виде аневризматически расширенного участка; б) селективное контрастирование левой подключичной артерии: кинкинг подключичной артерии; в) перерыв дуги аорты тотчас после отхождения левой общей сонной артерии

ональной жизни. После 40-го дня внутриутробной жизни сердце постепенно смещается в каудальном направлении с уровня шеи (где оно закладывается) к месту его обычного расположения в грудной полости. Во время этого смещения сердца сонные артерии удлиняются. Если этого не происходит, то компенсаторно удлиняется левая четвертая дуга, из которой образуется левосторонняя дуга аорты [4].

Эта гипотеза не полностью объясняет различные варианты удлинения грудной части аорты и по ее сегментам, и по локализации основного патологически длинного участка дуги и грудной части аорты. Специалисты НЦССХ им. А. Н. Бакулева считают, что эмбриогенез удлиненных и изогнутых сегментов аорты в грудном отделе различен [2].

В развитии деформации дуги аорты между плечеголовным стволом и левой общей сонной артерией основную роль играют компенсаторное удлинение и перегиб аорты вследствие фиксации восходящего сегмента дуги нередуцированным вовремя правым каротидным протоком (при нормальной левосторонней дуге образующейся из 4-й левой жаберной дуги). При правосторонней дуге правый каротидный проток вызывает удлинение более дистального сегмента дуги аорты (между левой общей сонной и левой подключичной артериями). Наиболее часто аномалия локализуется в этом сегменте дуги как при левостороннем, так и при правостороннем ее расположении. Несвоевременная редукция облитерированного левого каротидного протока не позволяет начальным сегментам 4-й левой жаберной дуги «следовать» за сердцем при его каудальном смещении. При этом и создается типичный перегиб аорты, а клинически — «шейная дуга аорты». Артериальная связка и недостаточная редукция 3–7-го сегментов 4-й левой жаберной дуги приводят к перегибу дуги аорты в области устья левой подключичной артерии и дистальнее ее. Извитость нисходящей грудной части аорты обусловлена несвоевременной редукцией 8-го правого дорсального сегмента у места слияния правой и левой жаберных дуг в дорсальную аорту [2].

В 1931 г. H. Rösler описал двух больных с необычайно извитой и удлиненной нисходящей частью дуги аорты [5]. В 1950 г. по данным R. Ross были опубликованы данные о 50 случаях данной аномалии. В нашей стране первую операцию произвел В. И. Бураковский в 1960 г. [2].

Частота этого порока, по данным всемирной литературы, составляет 1-3,8% среди всех сердеч- но-сосудистых заболеваний [6]. По данным НЦССХ им. А. Н. Бакулева, эта патология составляет 2-4,6% среди всех больных, оперированных по поводу коар-ктационного синдрома [2].

Целью настоящего сообщения является представление случая успешного протезирования дуги аорты и 5-летнего наблюдения у пациента с врожденной деформацией дуги аорты в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста.

Описание случая. Больная Г. (7 лет) поступила с жалобами на головные боли, головокружения, сопровождающиеся тошнотой, быструю утомляемость при физической нагрузке, слабость нижних конечностей при ходьбе. Из анамнеза известно, что уже с рождения в области сердца выслушивался шум, но врожденный порок был диагностирован лишь в 7-летнем возрасте при проведении диспансерного наблюдения перед поступлением в среднюю школу. При клиническом осмотре врач диспансера обнаружил отсутствие пульсации на левой руке и нижних конечностях, а также высокое артериальное давление на правой руке 160/100 мм рт.ст. Больная Г. была направлена в районную больницу, где после проведения аортографии был диагностирован полный перерыв дуги аорты тотчас после левой общей сонной артерии (рис. 1).

При клиническом осмотре обратил на себя внимание ангиоматоз на левой половине лица, ограниченный 1-й и 2-й ветвями тройничного нерва. Видна пульсация в яремной вырезке, на сосудах шеи, выслушивается грубый систолический шум над всей областью грудной клетки с иррадиацией в межлопаточную область и брахиоцефальные сосуды. Пульс определяется только на правой руке, удовлетворительного наполнения, с частотой 80 ударов в минуту. АД на правой руке 156/110 мм рт.ст., на левой руке 110/65 мм рт. ст.

При рентгенологическом исследовании грудной клетки: легкие расправлены. Свободной жидкости в плевральных полостях не выявлено. Размеры сердца стабильны. Узурации 7–8 ребер справа.

При УЗДГ брахиоцефальных сосудов: извитость с септальным стенозом правой подключичной артерии; извитости в проекции 2–3 шейных позвонков правой позвоночной артерии; извитость в проекции 1–3 шейных позвонков правой внутренней сонной артерии; низкорасположенная бифуркация левой общей сонной артерии; кинкинг левой внутренней сонной артерии. Градиент артериального давле- ния между верхними конечностями составил 60 мм рт.ст.; между правой рукой и нижними конечностями 65 мм рт.ст.

Наиболее информативной из всех прочих исследований оказалась МРТ-ангиография. На рис. 2а отчетливо виден перерыв дуги аорты между левой общей сонной артерией и нисходящей грудной аортой. На рис. 2б хорошо представлено аневризматическое расширение аорты в области ее перешейка с дочерними выпячиваниями.

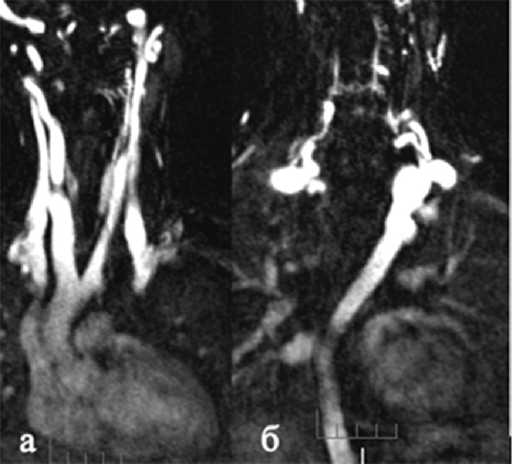

Компьютерная трехмерная реконструкция сосудистой системы пациентки, изображенная на рис. 3, показывает общую картину патологии. Кроме наличия полного перерыва дуги аорты и аневризматического расширения, видна декстрапозиция аорты, множественные извитости сосудов вертебробазилярного и каротидного бассейнов и их пространственное взаимоотношение.

На основании клинической картины и данных лабораторно-инструментальных исследований больной был поставлен диагноз: «Врожденная деформация дуги аорты. Атрезия дуги аорты между левой общей сонной артерией и левой подключичной артерией. Аномалия ветвей дуги аорты. Извитость (кинкинг) подключичных артерий, общих, внутренних сонных артерий, позвоночных артерий (экстра- и интракраниальные сегменты с обеих сторон). Праворасположенная нисходящая грудная аорта».

Пациентке выполнена операция: протезирование дуги аорты PTFE 18 мм эксплантатом Gore-Tex в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста (хирург — академик Л. А. Бокерия).

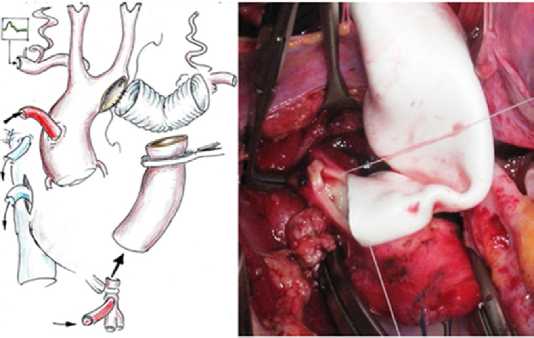

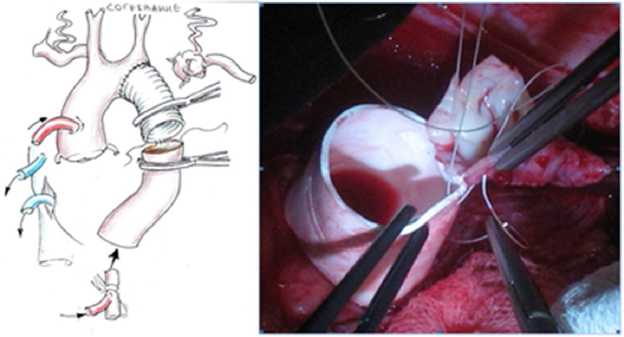

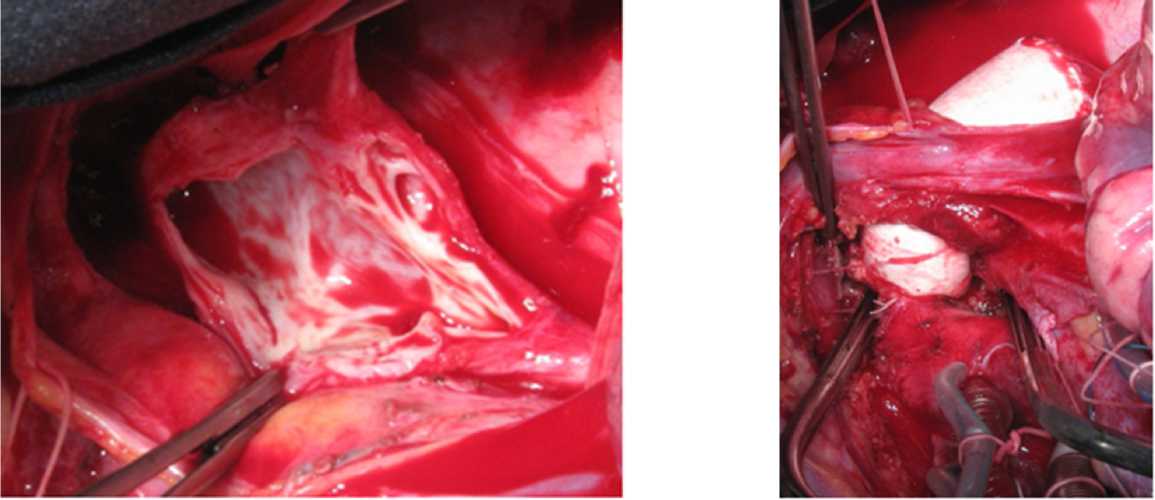

Техника операции. Доступ был осуществлен путем полной торакотомии по четвертому межреберью слева с поперечным рассечением грудины, что обеспечило полную экспозицию патологического участка и возможность подключения искусственного кровообращения. При ревизии перешейка аорты ее анатомия соответствовала ранее проводившимся исследованиям (рис. 4). Венозный забор осуществлен через верхнюю полую вену и ушко правого предсердия. Кровообращение выполнено путем двунаправленной перфузии: антеградно — через восходящий отдел аорты, ретроградно — через бедренную артерию. Левожелудочковый дренаж осуществлен через ушко левого предсердия. Сложность схемы перфузии была определена сложностью порока, исключающего возможность пережатия аорты до патологического участка, ввиду его интимного расположения с левой общей сонной артерией (рис. 5). Левая подключичная артерия имела начало из сосудистой опухоли, которая была тесно связана и питалась из области перешейка аорты. Перфузия осуществлялась в условиях глубокой гипотермии до 18 градусов Цельсия. Наложение проксимального анастомоза между дугой аорты и эксплантатом проводилось в условиях циркуляторного ареста. Наложены зажимы на восходящую аорту, брахиоцефальный ствол и левую общую сонную артерию. Дуга аорты резецирована в атре-зированном сегменте (тотчас за левой общей сонной артерией), косо по нижней стенке рассечена на восходящую аорту, и наложен косой анастомоз с 18 мм эксплантатом Gore-Tex непрерывным обвивным швом нитью Gore-Tex 6/0–13 (рис. 6). Протез пережат дистальнее анастомоза, возобновлена перфузия и начато согревание больного (рис. 7). Резецирована аневризма перешейка аорты и левой подключичной артерии (рис. 8), последняя клиппирована в куполе плевральной полости. Наложен дистальный анасто-

Рис. 2. МРТ-ангиография: а) перерыв дуги аорты между левой общей сонной артерией и нисходящей грудной аортой; б) аневризматическое расширение аорты в области ее перешейка с дочерними выпячиваниями

Рис. 3. Трехмерная реконструкция сосудистой системы пациентки: полный перерыв дуги аорты тотчас после отхождения левой общей сонной артерии совмещен с декстрапо-зицией аорты моз между протезом и нисходящей грудной аортой. Пущен кровоток (рис. 9).

Пациентка была переведена на самостоятельное дыхание ранним утром следующего дня через 9 часов после операции на фоне удовлетворительных показателей газового и кислотно-щелочного состава крови. В течение последующих пяти лет ежегодного наблюдения пациентка не отставала ни в физическом, ни в умственном развитии. Системное давление стабилизировалось в пределах возрастной нормы. По данным

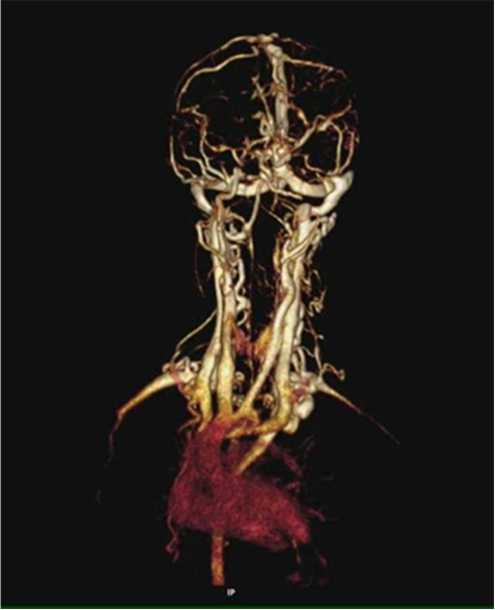

Рис. 4. Выраженные изменения в области перешейка аорты в виде резкого истончения стенок левой подключичной артерии с извитостью и аневризматическим ее расширением на протяжении всего первого сегмента

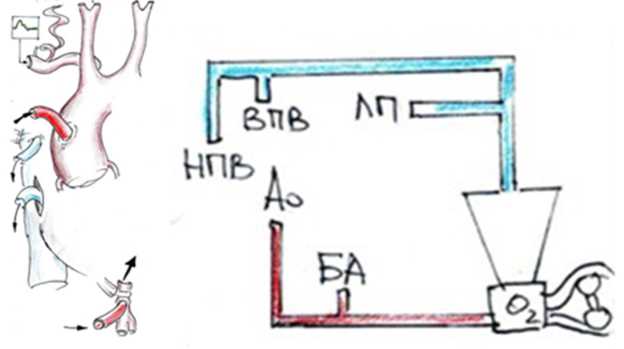

Рис. 5. Схема искусственного кровообращения

Рис. 6. Фото и схематическое отображение наложения проксимального анастомоза

Рис. 7. Фото и схематическое отображение наложения дистального анастомоза

Рис. 9. Окончание операции: протез дуги проведен ретроперикардиально

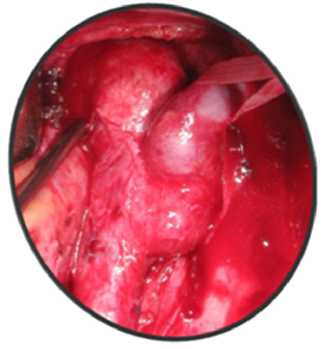

Рис. 8. Рассеченная во время операции аневризма аорты с участками перегибов, дочерних аневризм (вид со стороны внутренней оболочки аорты)

ультразвукового исследования на нижних конечностях регистрировался измененный магистральный кровоток. Градиент между правой рукой и нижними конечностями в течение всего периода наблюдений не нарастал и был в пределах физиологической нормы.

Обсуждение. В международной литературе найдено несколько сходных случаев [7, 9, 5]. Во всех этих источниках авторы обращают внимание на крайнюю редкость данного врожденного порока и необходимость оперативного вмешательства для его коррекции.

Особенностями изложенного случая можно считать несколько фактов. Использованный доступ — боковая торакотомия по 4-му межреберью, рас- ширенная путем поперечного рассечения грудины, очень удобна для хорошей экспозиции атрезован-ного участка аорты и подключения аппарата искусственного кровообращения.

Необходимость двунаправленной перфузии и циркуляторного ареста была обусловлена разом-кнутостью велизиева круга, врожденной деформацией, извитостью брахиоцефальных артерий и технической сложностью подключения антеградной перфузии через правую подключичную артерию. Таким образом, для снижения риска неврологических осложнений была определена тактика двунаправленной перфузии с циркуляторным арестом.

Учитывая возраст пациентки, для предупреждения рестенозов и постстенотических аневризм по мере ее роста был имплантирован сосудистый PTFE-протез диаметром 18 мм широким косым проксимальным анастомозом с дугой аорты.

Редкость данного случая и скудность информации по хирургической тактике у сходных пациентов, с одной стороны, а с другой — необходимость хирургической коррекции этого порока делают данный случай очень познавательным в плане возможной тактики лечения. Выполнение операции привело к полному восстановлению аорты, дало возможность, несмотря на техническую сложность операции и длительное время циркуляторного ареста активизировать пациента и без осложнений выписать под наблюдение кардиологов.

Refereces (Литература)

-

1. Ananikyan PP. The clinic and the results of treatment of patients with congenital tortuosity of the aortic arch: PhD thesis. М., 1984; Russian (Ананикян П. П. Клиника и результаты ле-

чения больных с врожденной извитостью дуги аорты: дис. … канд. мед. наук. М., 1984.)

-

2. Burackovsky VI, Bockeria LA. Cardio-vascular Surgery: guide. 2nd ed. М., 1996; p. 312–313. Russian (Бураковский В. И., Бокерия Л. А. Сердечно-сосудистая хирургия: рук-во. 2-е изд., доп. М., 1996; с. 312–313.)

-

3. Arakelyan VS. Clinic, diagnostics and results of surgical treatment of aneurysms and aortic isthmus: DSc thesis. М., 2001; Russian (Аракелян В. С. Клиника, диагностика и результаты хирургического лечения аневризм перешейка аорты: дис. … д-ра мед. наук. М., 2001.)

-

4. Barry A. The Aortic Arc Derivatives In The Human Adult. The Anatomical Record 1951; 111 (2): 221–238.

-

5. Rosler H, White PD. Anomalies of the aortic arch. American Heart Journal 1931; 6 (4): 768–777.

-

6. Gross RE. Thoracic surgery for infants. Journal Thoracic Cardiovascular Surgery 1964; 48: 229–309.

-

7. Adaletli I, Kurugoglu S, Davutoglu V, Ozer H, Besirli K, Sayin A. Pseudocoarctation. Can J Cardiol. 2007; 23 (8): 675.

-

8. David AB, Hopkins J, Russell HM. Pseudocoarctation of the aorta. Cardiology Journal 2007; 14 (2): 205–206.

-

9. Ohnuki M. Hirooka K, Watanabe T, et al. Thoracic aortic aneurysm associated with pseudocoarctation: report of a case. Kyobu Geka 2009; 62 (7): 583–586.

Список литературы Случай успешного протезирования дуги аорты у пациента с врожденной деформацией дуги аорты в условиях глубокой гипотермии и циркуляторного ареста

- Ананикян П.П. Клиника и результаты лечения больных с врожденной извитостью дуги аорты: дис.... канд. мед. наук. М., 1984.)

- Бураковский В. И., Бокерия Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия: рук-во. 2-е изд., доп. М., 1996; с. 312-313.)

- Аракелян B.C. Клиника, диагностика и результаты хирургического лечения аневризм перешейка аорты: дис.... д-ра мед. наук. М., 2001.)

- Barry A. The Aortic Arc Derivatives In The Human Adult. The Anatomical Record 1951; 111 (2): 221-238

- Rosier H, White PD. Anomalies of the aortic arch. American Heart Journal 1931; 6 (4): 768-777

- Gross RE. Thoracic surgery for infants. Journal Thoracic Cardiovascular Surgery 1964; 48: 229-309

- Adaletli I, Kurugoglu S, Davutoglu V, Ozer H, Besirli K, SayinA. Pseudocoarctation. Can J Cardiol. 2007; 23 (8): 675

- David AB, Hopkins J, Russell HM. Pseudocoarctation of the aorta. Cardiology Journal 2007; 14 (2): 205-206

- Ohnuki M. Hirooka K, Watanabe T, et al. Thoracic aortic aneurysm associated with pseudocoarctation: report of a case. Kyobu Geka 2009; 62 (7): 583-586.