Служебная карьера офицеров во 2-й армии Российской империи в 1820–1825 годах

Автор: Мацумура Т.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 8 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается жизненный цикл русских офицеров, служивших в пехотных частях 2-й армии в первой половине 1820-х гг. Обер-офицеры служили по два или три года в своем полку, где повышались в чине без перемещения в другой полк. При чинопроизводстве из капитанов в майоры большинство офицеров перемещались из полка в полк. Без отличий не могли производиться из майоров в подполковники или выше. Многие офицеры увольнялись по домашним обстоятельствам в чинах до штабс-капитанов. В основном только офицеры выше подполковников, находившиеся на службе долгое время, получали пенсию и право на ношение мундира. Многие офицеры, уволенные в чине штабс-капитана и ниже, не могли получить даже право на ношение мундира.

История русской армии, русское офицерство, повседневная жизнь русских офицеров, время декабристов

Короткий адрес: https://sciup.org/147251969

IDR: 147251969 | УДК: 94(47).072 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-8-76-87

Текст научной статьи Служебная карьера офицеров во 2-й армии Российской империи в 1820–1825 годах

,

,

Настоящая статья является, вероятно, первой попыткой количественного анализа жизненного цикла русских офицеров декабристского периода на основании данных приказов 2-й армии 1.

Важной монографией, посвященной истории русского офицерства, в российской историографии является работа С. В. Волкова «Русский офицерский корпус» [1993]. Однако, поскольку он исследует историю русского офицерства на протяжении очень долгого времени, в ней недостаточно освещены конкретные стороны жизни офицерства определенного периода. Конкретной монографией, основанной на статистическом материале, является работа Д. Г. Целорунго «Офицеры русской армии» [2002], в которой рассматриваются различные аспекты жизни офицерства во время Отечественной войны. Удивительно, что автор подсчитал, сколько лет офицеры служили в каждом военном чине на основании данных формулярных списков. Нашей целью является именно такой конкретный анализ, но для офицеров первой половины 1820-х гг. Однако мы не можем использовать их формулярные списки, так как формулярные списки того времени не объединены в одном фонде, а содержатся вразброс в нескольких фондах Российского государственного военно-исторического архива [Там же, с. 36–37], и поиск их чрезвычайно затруднен.

В связи с этим мы использовали сведения приказов 2-й армии с 1820 по 1825 г. К тому же мы ограничили сферу анализа только обер- и штаб-офицерами пехотных и егерских полков, поскольку офицеров кавалерии, артиллерии, инженерного корпуса, казачества, интендантства, свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части и генеральства было немного и достаточных сведений о них в приказах нет 2.

В то время 2-я армия защищала границу с дунайскими княжествами [Киянская, 2005, с. 38]. Она состояла из 20 пехотных и 10 егерских полков, исключая кавалерию, артиллерию, казаков, и инженерный корпус 3. Штат обер-офицеров пехотного и егерского полков насчитывал по 53 чел., а штат штаб-офицеров – по семь человек 4. Следовательно, в итоге штат обер-офицеров состоял из 1 590 чел., штат штаб-офицеров – из 210, а общее число офицеров всех пехотных и егерских полков 2-й армии было 1 800.

Каждую весну главнокомандующий 2-й армии отдавал приказы о чинопроизводствах, перемещениях, увольнениях по прошениям, отставках за дурное поведение, а также о смертях офицеров. В них прописаны фамилии, чины и полки, где служили офицеры. Если мы сопоставим такие приказы за несколько лет, то сможем выяснить жизненный цикл офицеров того времени. Мы нашли почти все приказы 2-й армии с 1820 по 1825 г. в Российской государственной библиотеке и Российской национальной библиотеке 5 . Однако данные приказов не такие полные, как в формулярных списках: там не указаны имена, отчества, возраст и даже сословия офицеров.

К тому же штаб 2-й армии намеренно скрыл несколько решений. Например, на страницах приказов 2-й армии этого времени ничего не написано об увольнении подполковника И. П. Липранди и капитана К. А. Охотникова от 11 ноября 1822 г. Как известно, они были замешаны в «деле Раевского» [Базанов, 1951, с. 78]. Вероятно, штаб 2-й армии не хотел извещать офицеров своей армии о существовании заговора. По этой причине, возможно, штаб 2-й армии намеренно вычеркнул эти сведения из приказов.

Однако отсутствие сведений, вероятно, не всегда было намеренным. Многие офицеры появляются в приказах с 1820 по 1825 г. только один раз. Например, из 65 офицеров, произведенных из штабс-капитанов в капитаны по приказу № 39 1820 г., 32 не оставили никаких других сведений о себе, в том числе сведений об отставках или смертях, на страницах приказов до конца 1825 г. К тому же часто фамилии офицеров написаны неопределенно или ошибочно. Мы идентифицировали, например, Семека и Семяка, Жиленков и Жилинков, Эльяшевич и Илияшевич и т. п.

Кроме того, у нас есть сведения только до конца 1825 г. Следовательно, фактически не представляется возможным проследить служебную карьеру офицеров, в первый раз упомянутых в приказах в 1825, 1824 или даже 1823 г., так как трудно представить, что все они поднимались по служебной лестнице еще на одну ступень до конца 1825 г. Однако до определенной степени можно проследить служебную карьеру офицеров, появившихся в первый раз в приказах в 1820 или 1821 г.

Рисунок 1 6 показывает, когда в следующий раз повышались в чине обер-офицеры, произведенные по приказу № 39 1820 г. Из 596 обер-офицеров, произведенных по этому приказу, о 233 нет следующих сведений, включая сведения об отставках или смертях. Однако об остальных 336, т. е. 60 % из них, есть сведения о следующем чинопроизводстве. Пиком их следующего чинопроизводства был апрель 1823 г., когда произведены были 146 из них. Трудно представить, что большинство исчезнувших 233 обер-офицеров не производились в следующий чин по причине увольнения или смерти до конца 1825 г. Вероятно, сведения об их производстве просто были утеряны. Следовательно, наши сведения о сроке службы в каждом военном чине в основном достоверны, по крайней мере по обер-офицерам.

Большинство офицеров перед получением офицерского чина было портупей-юнкерами или портупей-прапорщиками. Волков пишет, что в конце XVIII в. дворяне после трех лет службы в чинах портупей-прапорщиков или портупей-юнкеров производились на вакансии в прапорщики [Волков, 1993, с. 55] 7. Это утверждение совершенно верно и для 2-й армии в первой половине 1820-х гг. Действительно, портупей-прапорщики, подпрапорщики, портупей-юнкеры и юнкеры были важнейшими источниками офицерства. С 1820 по 1825 г. 339 портупей-прапорщиков, 31 подпрапорщик, 146 портупей-юнкеров и 13 юнкеров были произведены в прапорщики. В итоге их было 529 8 В то время портупей-юнкеры и юнкеры служили в егерских полках, а портупей-прапорщики и подпрапорщики – в пехотных.

Приказ № 53 от 17 апреля 1822 г.

Приказ № 54 от 23 апреля 1822 г.

Приказ № 44 от 5 июня 1821 г.

НН

к

Приказ № 24 от 16 февраля 1823 г.

Приказ № 28 от 20 февраля 1823 г.

IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Приказ № 62 от 19 апреля 1823 г.

о

Приказ № 33 от 15 февраля 1824 г.

■:■:

Приказ № 43 от 29 февраля 1824 г.

IIIIIIIIIH

Приказ № 62 от 31 марта 1824 г.

инн

Приказ № 85 от 6 мая 1824 г.

Приказ № 95 от 30 июня 1824 г.

ни

не произведены в следующие чины нет других сведений

50 40

III из капитанов в майоры

X из поручиков в штабс-капитаны

из штабс-капитанов в капитаны

из подпоручиков поручики

из прапорщиков в подпоручики

Рис. 1. Число пехотных и егерских обер-офицеров, произведенных по приказу № 39 1820 г. и после этого приказа в следующие чины

Fig. 1. The number of infantry and chasseur chief officers commissioned by Order No. 39 of 1820, and after this order promoted to the following ranks by subsequent orders

Из 112 офицеров, произведенных в прапорщики по приказу № 39 1820 г., о 79 известны сроки службы в этом чине. Из них 21 являлся бывшим портупей-юнкером, 52 были бывшими портупей-прапорщиками, а 6 – бывшими подпрапорщиками. Бывшие портупей-юнкеры были произведены в подпоручики после службы в чине прапорщика в среднем через 2,1 года, а бывшие портупей-прапорщики – после службы в среднем через 2,0 года. Однако бывшие подпрапорщики служили прапорщиками до производства в подпоручики в среднем 2,6 года.

Бывшие портупей-прапорщики и портупей-юнкеры, наиболее быстро произведенные, служили прапорщиками всего 1,2 года, а наиболее поздно произведенные – 3,0 года.

Такая же тенденция наблюдается в отношении 147 офицеров, произведенных в прапорщики по приказу № 44 1821 г. Единственная разница состоит в том, что офицер, наиболее быстро произведенный в подпоручики, служил прапорщиком 1,7 года, а наиболее поздно – 5,1 года.

К тому же быстрота повышения по служебной лестнице сильно различалась. Например, один из офицеров, произведенных в прапорщики по приказу № 39 1820 г., Писемский, был произведен в подпоручики по приказу № 54 1822 г., в поручики по приказу № 62 1823 г. и в штабс-капитаны при увольнении по приказу № 35 1825 г. Его сроки службы в каждом чине были: в чине прапорщика – 2,1 года, в чине подпоручика – 1 год, в чине поручика – 1,9 года. А один из его сверстников, Подковинский, был произведен в подпоручики по приказу № 62 1823 г., и без дальнейшего производства перемещен в батальон внутренней стражи по приказу № 13 1825 г. Таким образом, он служил прапорщиком 3,0 года, а подпоручиком – 1,8 года.

Другим источником офицерства являлись кадеты. Слово «кадеты» в первый раз появилось в приказе 2-й армии № 64 1823 г. С тех пор и до конца 1825 г. 237 кадетов были произведены в прапорщики в пехотных и егерских полках 2-й армии 9. В основном в кадетские корпуса принимались только дети офицеров и дворяне. Поэтому все они были дворяне [Волков, 1993, с. 106].

Вероятно, скорость их производства, по крайней мере в чине прапорщиков, была немного меньше по сравнению с их сверстниками из портупей-юнкеров или портупей-прапорщиков. Например, мы обратили внимание на сведения в один и тот же период о 104 прапорщиках – бывших кадетах в приказах № 102 1823 г. и № 127 1823 г., а также на сведения о 29 прапорщиках – бывших портупей-юнкерах или портупей-прапорщиках в приказе № 180 1823 г. 10 В среднем в подпоручики бывшие кадеты производились за 1,4 года, а бывшие портупей-юнкеры и портупей-прапорщики – за 1,3 года.

Третьим источником офицерства являлись фельдфебели и унтер-офицеры. С 1820 по 1825 г. 64 фельдфебеля были произведены в подпоручики, а 185 унтер-офицеров – в прапорщики во 2-й армии 11. Было три вида производства фельдфебелей и унтер-офицеров в офицеры:

-

1) производство внутри полевой армии (15 фельдфебелей и 67 унтер-офицеров);

-

2) производство с перемещением из полков лейб-гвардии или гренадерских полков в полевую армию (9 фельдфебелей и 15 унтер-офицеров);

-

3) производство с перемещением из полков полевой армии в батальоны внутренней стражи, гарнизонные батальоны или команды служащих инвалидов (40 фельдфебелей и 102 унтер-офицеров).

Из этих трех видов производство внутри полевой армии следует понимать буквально. Действительно, они были произведены в офицеры главным образом в тех же полках, в которых служили фельдфебелями или унтер-офицерами. Все они были недворянского происхождения. Так как в полевой армии дворяне служили портупей-юнкерами или портупей- прапорщиками, но не унтер-офицерами и фельдфебелями, исключая разжалованных 12. Лица непривилегированного происхождения могли стать офицерами и дворянами после 25-летней службы, включая 12 лет службы в унтер-офицерском чине, если они умели читать и писать (ПСЗ, 1830, т. 27, № 20542, с. 384-387).

Не ясно сословное происхождение бывших фельдфебелей и унтер-офицеров, перемещенных из полков лейб-гвардии или гренадерских полков. Сначала в гвардии унтер-офицерами могли быть только дворяне, но с некоторого времени такое сословное ограничение было отменено [Волков, 1993, с. 55-56].

Офицеры, которые были произведены с перемещением в батальоны внутренней стражи, гарнизонные батальоны или команды служащих инвалидов, тоже были недворянского происхождения. Они служили унтер-офицерами или фельдфебелями. Но они уже не состояли во 2-й армии, поэтому они находятся вне сферы нашего анализа.

Нам важны только бывшие фельдфебели и унтер-офицеры, произведенные в офицеры внутри полевой армии и перемещенные из полков лейб-гвардии или гренадерских полков в полевую армию. Однако, к сожалению, сведения о них очень отрывочны, и мы не можем сравнить их с данными о бывших портупей-юнкерах, портупей-прапорщиках и кадетах.

В целом поступление в офицерский корпус 2-й армии этого времени выглядело следующим образом:

-

• портупей-прапорщики, подпрапорщики, портупей-юнкеры и юнкеры в прапорщики -529 чел.;

-

• кадеты в прапорщики - 237 чел.;

-

• фельдфебели и унтер-офицеры в офицеры внутри полевой армии - 82 чел.;

-

• фельдфебели и унтер-офицеры в офицеры с перемещением из полков лейб-гвардии или гренадерских полков в полевую армию - 24 чел.

Как указано выше, 872 чел. пополнили офицерский корпус 2-й армии за это время. Из них бывших армейских фельдфебелей и унтер-офицеров, которые явно были недворянского происхождения, насчитывалось 82 чел., т. е. 9,4 %. Такая доля лиц недворянского происхождения примерно совпадает со сведениями 1812 г. (9,2 или 13,3 %) [Целорунго, 2002, с. 73, 94].

Кроме того, уволенные офицеры часто возвращались в офицерский корпус. С 1820 по 1825 г. 176 таких офицеров назначались во 2-ю армию 13. Их чины были разные - от прапорщиков и до подполковников. Волков указывает, что при возвращении на действительную службу уволенные офицеры обычно принимались в своем прежнем чине, однако уволенные офицеры, которые при отставке были награждены следующим чином, часто принимались с понижением в чине [Волков, 1993, с. 151]. В действительности 32 из 176 таких офицеров были приняты с понижением в чине 14.

Кроме того, несколько офицеров гарнизонных батальонов или команд служащих инвалидов поступило в пехотные или егерские полки 2-й армии. По Волкову, их количество было очень ограничено [Там же, с. 154]. Однако мы обнаружили 11 таких офицеров 15. Они «по способности к полевой службе» были перемещены в полки 2-й армии. В этом случае офицеры также часто принимались с понижением в чине.

В редких случаях офицерский корпус пополнялся за счет гражданских чиновников [Там же, с. 72]. Мы нашли двоих бывших комиссионеров, которые поступили в офицерский корпус 2-й армии в первой половине 1820-х гг. 16

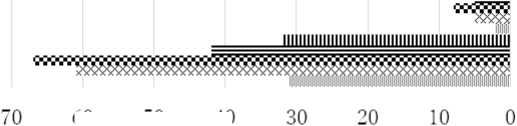

Все приказы о производстве офицеров сопровождались описанием сопутствующих обстоятельств. Здесь мы ограничили сферу анализа только офицерами ниже подполковников, так как о производстве в полковники или генералы нет достаточных сведений. Мы нашли 2 421 производство из офицерского чина (рис. 2):

-

• из прапорщиков в подпоручики – 854;

-

• из подпоручиков в поручики – 655;

-

• из поручиков в штабс-капитаны – 406;

-

• из штабс-капитанов в капитаны – 270;

-

• из капитанов в майоры – 152;

-

• из майоров в подполковники – 60;

-

• из подполковников в полковники – 24 17.

На рис. 2 и 3 цифрами в квадратиках указано количество человек

Рис. 2. Число и процентное отношение 4 видов производства 2 421 офицера в 1820–1825 гг.

Fig. 2. The number and percentage of 4 types of promotion of 2,421 officers in 1820–1825

В основном офицеры производились на вакансии [Волков, 1993, с. 74, 76]. Есть четыре вида чинопроизводства офицеров: 1) на вакансии в том же полку; 2) при перемещении в другие полки; 3) при увольнении; 4) за отличие по службе.

Целорунго заявлял, что в конце XVIII – начале XIX в. основным способом повышения офицеров было получение очередного чина с помощью занятия освободившегося места в полках [Целорунго, 2002, с. 148]. Действительно, рис. 2 указывает, что большинство офицеров чином ниже капитана во 2-й армии производились на вакансии в том же полку без перемещения.

Однако при производстве из капитанов в майоры численный перевес приходится на производство при перемещении. Перемещение в другие полки при производстве в майоры не всегда было следствием отсутствия вакансий майоров в таких полках, так как несколько полков одновременно отправляли и принимали офицеров, произведенных из капитанов в майоры. Перемещение при производстве в майоры, возможно, было обычаем, происходившим по неустановленным причинам.

Численный перевес еще раз обнаруживается в случае производства при увольнении и за отличие в производстве из майоров в подполковники и из подполковников в полковники.

С 1821 по 1825 г. мы обнаружили 60 производств из майоров в подполковники. Из них 34 были производствами при увольнении, 26 – за отличие, но не было ни одного производства в том же полку на вакансии или производства при перемещении. В приказах того же времени мы нашли 24 производства из подполковников в полковники, из них 14 – за отличие, 8 – при увольнении, 2 – при перемещении, и не было ни одного производства в том же полку на вакансии.

О производствах за отличие по службе Целорунго пишет, что в начале XIX в. каждый десятый офицер хотя бы раз за службу был повышен в чине за отличие [Целорунго, 2002, с. 150]. Однако, как видно из рис. 2, производства за отличие по службе занимают очень малую долю в чинопроизводствах обер-офицеров 2-й армии в первой половине 1820-х гг. Возможно, тогда увольнение «за отличие по службе» разрешалось только офицерам чином выше майора.

Как уже было сказано, невозможно воспользоваться сведениями более позднего времени о сроке службы в каждом чине. В связи с этим для получения данных о сроке службы на каждой ступени служебной лестницы мы проанализируем только приказы № 39 1820 г. и № 44 1821 г. К сожалению, в этих приказах очень мало сведений об офицерах чином выше майоров, поэтому мы ограничили сферу анализа только офицерами ниже капитанов. В этих двух приказах содержатся сведения о 569 и 652 обер-офицерах без повторения. Мы извлекли все сведения об этих офицерах во всех приказах с 1820 по 1825 г. Почти половина этих офицеров не появляется в приказах повторно. В результате мы успешно установили сроки начала и окончания выслуги в одних военных чинах для 336 офицеров в приказе № 39 1820 г. и для 320 офицеров в приказе № 44 1821 г. 18 В то время штат обер-офицеров пехотных и егерских полков 2-й армии состоял из 1 590 чел., поэтому в сферу нашего анализа попали почти 21 % (1820 г.) и 20 % (1821 г.) штата пехотных и егерских обер-офицеров 2-й армии. Возможно, этого достаточно для приблизительного установления среднего срока выслуги офицеров в каждом обер-офицерском чине.

Подсчитаем средние сроки от производства в один чин до производства в следующий чин по каждому военному чину. Для более точной констатации мы будем использовать данные приказов № 39 1820 г. и № 44 1821 г. вместе. В этом случае средние сроки службы в каждом чине будут составлять два или три года, как видно из табл. 1. К тому же табл. 1 указывает на то, что в целом офицеры, произведенные с увольнением, служили в предыдущем чине немного меньше, чем их сверстники, произведенные на вакансии, и что офицеры, произведенные с перемещением, служили в предыдущем чине немного дольше, чем их сверстники, произведенные на вакансии. Возможно, существовали некоторые критерии срока службы офицеров в одном чине, и без выслуги этого срока они не могли производиться даже при увольнении. Волков указывает, что нередко уволенные офицеры награждались следующим чином [Волков, 1993, с. 168]. Может быть, офицеров, не достигавших служебных успехов, переместили перед производством.

К сожалению, мы не можем сравнить наши данные с данными Целорунго о среднем количестве лет выслуги в офицерских чинах в 1812 г., так как наши представляют собой сведения о сроках начала – конца выслуги в одних военных чинах, а данные Целорунго показывают сроки от начала выслуги в офицерских чинах до конца 1812 г. [Целорунго, 2002, с. 155–164].

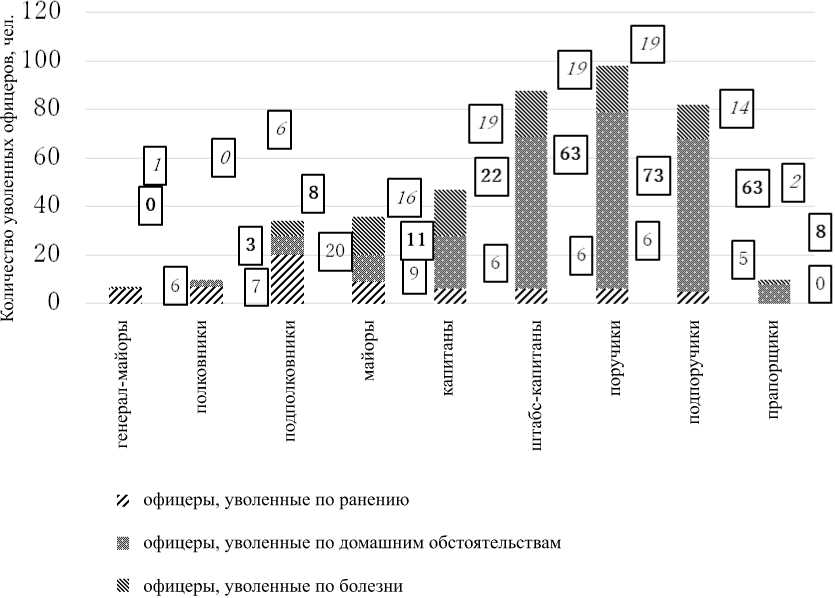

Мы обнаружили 413 случаев увольнения офицеров в приказах 2-й армии с 1820 по 1825 г. (табл. 2). Офицеры 2-й армии того времени, как указал Волков [Волков, 1993, с. 89], обычно дослуживались до подпоручиков, поручиков или штабс-капитанов, но редко дослуживались до повышения в полковники. Из них 61 офицер получил пенсию и право на ношение мундира после отставки. Если офицеры получали право на пенсионное обеспечение, то они обычно получали также и право на ношение мундира. Исключительных случаев, когда офицеры получили пенсию, но не получили право на ношение мундира, было только два 19.

Таблица 1

Средний срок выслуги (в годах) пехотных и егерских обер-офицеров 2-й армии с производства по приказам № 39 1820 г. или № 44 1821 г. до следующего чинопроизводства

Average length of service (in years) of infantry and jaeger chief officers of the 2nd Army from promotion under orders no. 39 in 1820 or no. 44 in 1821 to the next promotion

Table 1

|

Вид следующего производства после приказа № 39 1821 г. или № 44 1821 г. |

На вакансии |

При перемещении |

При увольнении |

Всего |

||||

|

чел. |

срок службы |

чел. |

срок службы |

чел. |

срок службы |

чел. |

срок службы |

|

|

Из капитанов в майоры |

3 |

3,0 |

37 |

3,5 |

13 |

2,8 |

53 |

3,3 |

|

Из штабс-капитанов в капитаны |

61 |

2,9 |

1 |

4,1 |

11 |

2,8 |

73 |

2,9 |

|

Из поручиков в штабс-капитаны |

82 |

3,3 |

0 |

– |

23 |

2,7 |

105 |

3,2 |

|

Из подпоручиков в поручики |

211 |

2,6 |

4 |

3,1 |

19 |

2,4 |

234 |

2,6 |

|

Из прапорщиков в подпоручики |

187 |

2,1 |

6 |

1,8 |

7 |

2,1 |

200 |

2,1 |

Подсчитано по приказам 2-й армии: № 44 1821 г.; № 54 1822 г.; № 24, 28, 57, 62 1823 г.; № 16, 33, 43, 82, 85 1824 г.; № 9, 35, 68, 95 1825 г.

Таблица 2

Число уволенных офицеров и их право на пенсии и ношение мундира

Number of dismissed officers and their right to pensions and to wear a uniform

Table 2

|

Чин |

Получили пенсии и право на ношение мундира |

Получили только право на ношение мундира |

Ничего не получили |

Всего |

|

Генерал-майоры |

7 |

0 |

0 |

7 |

|

Полковники |

5 |

3 |

2 * |

10 |

|

Подполковники |

20 |

12 |

2** |

34 |

|

Майоры |

7 |

21 *** |

8 |

36 |

|

Капитаны |

6 |

14 |

27 |

47 |

|

Штабс-капитаны |

6 |

6 |

76 |

88 |

|

Поручики |

5 |

3 |

90 |

98 |

|

Подпоручики |

5 |

0 |

78 |

83 |

|

Прапорщики |

0 |

0 |

10 |

10 |

|

Всего |

61 |

59 |

291 |

413 |

Примечание : * – включая полковника Ингитова; ** – включая подполковника Чеснока; *** – включая майора Клишева и майора Сухарева.

Подсчитано по приказам 2-й армии: № 39, 62, 73, 79, 84, 103, 118 1820 г.; № 5, 20, 25, 43, 44, 46, 55, 73, 76 1821 г.; № 33, 42, 44, 53, 54, 77, 79, 89, 96, 111 1822 г.; № 24, 27, 28, 37, 49, 57, 62, 64, 68, 73, 88, 92, 94, 102, 103, 105, 112, 116, 127, 128 (1), 128 (2), 153, 165, 169, 170, 172, 175, 180, 182 1823 г.; № 4, 11, 23, 33, 39, 43, 54, 62, 67, 82, 85, 91, 95, 115, 123, 145, 201, 210, 219, 226 1824 г.; № 13, 15, 21, 35, 50, 68, 82, 93, 95, 103, 120, 123, 138, 170 1825 г.

Волков и Тиванов пишут, что в то время офицеры, прослужившие беспорочно 40 лет, получали полное жалование в виде пенсии [Волков, 1993, с. 235; Тиванов, 1993, с. 73.]. Действительно, когда отставной офицер 2-й армии получал пенсию, это была пенсия в размере «полного жалования». Исключений было только четыре, и в этих случаях офицеры увольнялись «с мундиром и за свыше чем 30-летнюю службу с пенсией половинного жалованья» 20, «с мундиром и за свыше чем 20-летнюю службу с определением на инвалидное содержание» 21, без мундира «за свыше чем 20-летнюю службу с определением на инвалидное содержание» 22 или без информации о сроке службы и без мундира «с определением на инвалидное содержание» 23. Такие случаи включены в табл. 2.

К тому же 59 офицеров получили только право на ношение мундира. Вероятно, срок службы составлял менее 40 лет.

Из табл. 2 видно, что чем выше был чин отставного офицера, тем больше у него шансов получить пенсию и право на мундир. Обычно офицеры ниже штабс-капитана не получали ни пенсии, ни права на мундир. Даже более половины капитанов не имели ничего. Две трети отставленных майоров получили только право на мундир. Более половины офицеров в чине подполковника и выше получили пенсию и право ношения мундира. Возможно, такая разница между разными чинами зависит от срока службы. Как правило, чем выше чин офицера, тем дольше он служит, так как до конца XIX в. чинопроизводство строевых офицеров обычно осуществлялось по старшинству на вакансии по полкам [Волков, 1993, с. 79].

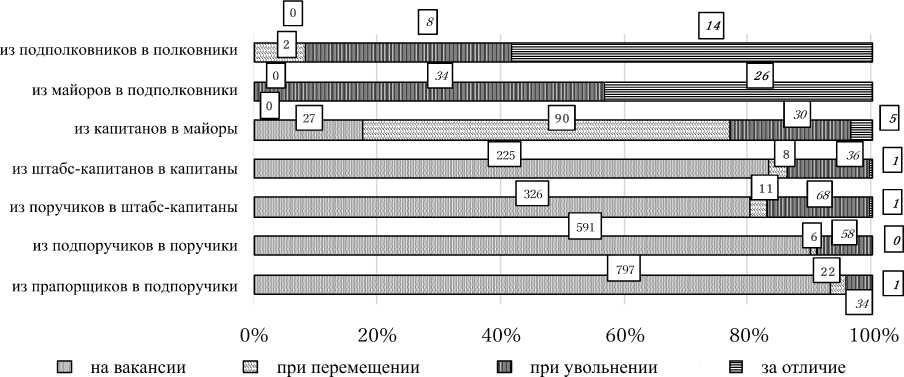

Также мы имеем информацию о мотивах увольнения почти всех офицеров (рис. 3) 24. Их было три: 1) по ранению; 2) по болезни; 3) по домашним обстоятельствам. Случай, в котором нет сведений о мотивах, только один 25. Из трех мотивов увольнения наибольшее количество приходится на мотив «по домашним обстоятельствам» – 251 случай. Рис. 3 показывает, что во всех чинах ниже капитана «по домашним обстоятельствам» – самый частый мотив увольнения. Однако в чине выше подполковника увольнение «из-за ранений» преобладает. Такая ситуация, вероятно, объясняется тем, что обер-офицеры 1821–1825 гг. были слишком молоды во время Отечественной войны и не могли в ней участвовать и получить ранения.

Наконец, мы указываем исключительный, но при этом типичный пример. Одним из прапорщиков, произведенных из унтер-офицеров по приказу № 73 от 30 апреля 1823 г., был Горюнов из Якутского полка. Он производился в подпоручики по приказу № 85 от 6 мая 1824 и увольнялся поручиком из-за ранения с правом на пенсию и ношение мундира по приказу № 50 от 19 марта 1825 г. Он получил эти права после всего лишь двухлетней офицерской службы. Так как для получения пенсии нужно было отслужить 40 лет, Горюнов должен был служить в нижних чинах 38 лет. Если он был дворянином, такая долгая служба в нижних чинах не представляется возможной. В связи с этим надо думать, что его происхождение не было дворянским. Если у него был сын, то он был зачинателем нового дворянского рода, так как по крайней мере один из сыновей прапорщика недворянского происхождения получал право на потомственное дворянство [Волков, 1993, с. 29; Целорунго, 2002, с. 82]. Во 2-й армии недворянские унтер-офицеры после получения офицерского чина могли становиться потомственными дворянами и даже получать полную пенсию.

Рис. 3. Мотивы увольнения 412 офицеров

Fig. 3. The motives for the dismissals of 412 officers

Теперь можно сделать некоторые выводы о жизненном цикле офицеров пехоты 2-й армии в первой половине 1820-х гг. Прежде всего следует признать, что в целом утверждения Волкова и Целорунго относятся и ко 2-й армии в тот период.

Большинство офицеров производились в офицеры из портупей-юнкеров или портупей-прапорщиков.

В основном обер-офицеры служили по два или три года и производились на вакансии в своем полку, в котором они служили без перемещения. При производстве из капитанов в майоры большинство офицеров перемещалось из полка в полк. Но чинопроизводство из майоров в подполковники или выше для них не было возможно без отличия или увольнения.

Обычно офицеры чином выше подполковника получали пенсию и право на ношение мундира после увольнения. Две трети капитанов получали только право на ношение мундира. Многие офицеры, уволенные в чине штабс-капитана и ниже, не могли получать даже право на ношение мундира.

Многие офицеры увольнялись в чинах подпоручиков, поручиков или штабс-капитанов главным образом по домашним обстоятельствам. Только в чине выше подполковников увольнения по ранению преобладают.

По всей видимости, существовала значительная разница между жизнью офицеров, которые рано увольнялись без пенсии, и жизнью офицеров, которые долго служили и получали пенсию. Служба в армии была для первых не более чем мерой приобретения общественного положения, а для последних – самой жизнью. Некоторые унтер-офицеры недворянского происхождения таким образом приобрели дворянство и пенсию.