Смоленская крепостная стена (1596-1602) в свете разведочных работ 2019 г

Автор: Ганичев К.А., Ершов И.Н., Кренке Н.А., Раева В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Архитектура

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изложению результатов археологических наблюдений за 93 шурфами реставраторов по периметру смоленской крепостной стены 1596-1602 гг. Определены параметры валунных кладок, которые существенно варьировали по глубине (от 0,8 до 6,1 м) и ширине (от 6,2 до 9 м) в зависимости от подстилающих грунтов, выявлены и «авторские различия» в кладках. В ходе работ уточнены некоторые важные особенности исторической топографии Смоленска. Так, установлено, что поселенческая территория в древнерусское время выходила за пределы крепо стной стены на юго-восток, а в XIV-XVI вв. территория города уменьшилась. Восточный участок стены был возведен на месте городского некрополя, маркировавшего окраину Смоленска того времени.

Смоленск, крепостная стена, федор конь, валунная кладка, фундамент, древнерусская керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/143182467

IDR: 143182467 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.284-296

Текст научной статьи Смоленская крепостная стена (1596-1602) в свете разведочных работ 2019 г

В 2019 г. при подготовке проекта реставрации смоленской крепостной стены были проведены археологические наблюдения за откопкой 93 шурфов реставраторов. Шурфы располагались по всему периметру существующих участков стены с внешней и внутренней стороны, а также внутри башен. Результаты этих обследований, существенно дополняющих единичные наблюдения прошлых лет, представлены в настоящей статье.

Первый осмотр смоленской стены археологом был произведен в 1876 г. Граф А. С. Уваров вместе с архитектором-реставратором Н. А. Артлебеном осматривали стену с целью подготовки проекта ее реставрации ( Покрышкин , 1904. С. 8). Земляных работ при этом не проводилось.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения плановой темы ИА РАН «Города в культурном пространстве Северной Евразии в средневековье». Руководитель: В. Ю. Коваль (№ НИОКТР 122011200266-3).

Первое «вскрытие» основания стены было произведено в 1900 г. при строительстве электрической подстанции трамвая. Котлован охватил прясло между башнями Волковой и Лазаревской, взорванной в 1812 г. Наблюдения за земляными работами вели М. Н. Неклюдов и С. П. Писарев, очень оперативно затем подготовив научную публикацию ( Неклюдов, Писарев , 1901), сведения из которой вошли в другие издания ( Орловский , 1902; Покрышкин , 1904). В этой публикации достаточно подробно описана конструкция фундамента и цоколя стены. Фундамент, согласно описанию, сложен из камней «огромной величины», в забутовке цоколя, облицованного известняковыми блоками, также использованы валуны размером иногда более 70 см ( Неклюдов, Писарев , 1901. С. 11). Авторы отмечают, что под фундаментом на глубине около 4 м (очевидно, именно такова была глубина заложения фундамента) встречены различные деревянные сооружения, связанные (водоспуски) и не связанные (мостовая) со стеной. Вопрос о сваях описан противоречиво. Авторы наблюдений 1900 г. исходили из своего предположения, что годуновская стена опиралась на конструкции более ранней стены литовского времени. Поэтому в описании имеется противоречие. С одной стороны, утверждается, что у годуновской стены сваи не были замечены, с другой стороны, описывается, что сваи под фундаментом были и на их удаление домкратами («каторжный труд») уходило по 3 часа на каждую (Там же. С. 13). Скорее всего, сваи относились все же к стене Федора Коня.

Снос нескольких прясел в 1930-е гг. прошел без археологических наблюдений, которые могли бы быть научно документированы. Хотя нужно отметить, что в это время И. М. Хозеров занимался изучением смоленской стены, и в 1939 г. вышла его статья с описанием ее архитектурных особенностей, в том числе фундамента ( Хозеров , 1939). По Хозерову, фундамент имел глубину заложения 4 м, а ширину 6 м. Сваи набивались на участках с влажным грунтом, а в прочих же местах «закладка фундамента была произведена непосредственно на глинистом грунте» (Там же. С. 241).

Лишь спустя почти 100 лет после первых раскопок произошли новые научные раскопки стены. В 1998 г. участок фундаментов разрушенного в XVIII– XIX вв. прясла стены к востоку от Пятницкой башни был изучен Р. А. Нигматуллиным (держатель открытого листа) и сотрудником Смоленского музея-заповедника В. В. Гараничевым. Результаты этих работ частично опубликованы на интернет-ресурсе ( Гараничев , 2007), две фотографии воспроизведены в монографии Ф. Э. Модестова ( Модестов , 2003. Илл. 25; 26). В ходе этих работ было зафиксировано свайное поле под фундаментом стены. Авторы отчета отмечают, что сваи забиты хаотично на расстоянии 0,2–0,6 м друг от друга ( Нигматуллин , 1998. С. 60). Размеры целых свай составили: от 155 до 238 см в длину, 15–21 см в диаметре. Сваи имели трехгранную заточку и были сделаны из молодых дубов. Особенностью конструкции фундамента являлось то, что наиболее крупные камни помещались в основании фундамента над комлями свай.

В 2010 г. тверской археолог А. М. Салимов провел шурфовку у башен Волковой, Костеревской на набережной, башни Ворониной и прясла № 25 у Копы-тенской башни. Эти шурфы исследовались в рамках начатых реставрационных работ и дали наиболее ценные сведения о современном состоянии фундаментов прясел и башен крепости (Салимов, 2010; Салимов и др., 2011). В результате работ выяснилось: «фундаменты конструкции Костыревской башни были, по всей видимости, полностью переложены в XIX в. При этом фундаменты башни, составляющие единое целое с фрагментом стены-новодела, имеют глубину заложения около 440 см и находятся в хорошем состоянии, в отличие от фундаментов Волковой башни. Фундаментные конструкции этой башни могли быть также обновлены, но для подтверждения или опровержения данного вывода требуются дополнительные исследования. Фундаменты Ворониной башни и прясла стены № 25 имеют глубину заложения около 220 см, при этом у Ворониной башни сохранились сваи, в то время как на прясле № 25 сваи полностью выгнили. Конструкция фундаментов прясла и башни одинакова – это кладка из валунов на красной плотной глине, с выносом фундамента примерно на 70–80 см… Кроме того, выяснилось, что у Волковой и Косты-ревской башен сохранились непотревоженные слои XII–XVII вв.» (Салимов, 2010. С. 4). По материалам этих полевых работ была подготовлена публикация (Салимов и др., 2011).

В 2012–2013 гг. участок фундамента крепостной стены был зачищен при раскопках между домами 1 и 3 на ул. Б. Краснофлотская ( Воронин , 2012). В ходе этих раскопок был раскрыт фасад кладки фундамента с внешней стороны стены (сооружение № 10 – по тексту отчета) на протяжении 10 м (Там же). Этот фундамент относился к пряслу стены между Никольской и Пятницкой башнями (сама стена была разобрана в 1930-х гг.). Валуны фундамента были скреплены глиной. Под валунами находился слой мелких камней и серой супеси (Там же. С. 99). По данным авторов отчета, фундамент был впущен в материк на глубину 30–50 см (Там же. С. 110). В кв. 51 и 54 были видны столбы свайного поля под фундаментом стены. В январе 2021 г. законсервированный на время котлован между улицами Б. Краснофлотская и Бакунина стал опять разрабатываться. В его южном борту обнажились ряды прогнивших свай (рис. 1). Эти фото показывают, что свайное поле было шире собственно фундамента стены, камни над сваями отсутствуют. Масштаб на рис. 1 приблизительный, определен по следам от зубьев ковша экскаватора. На фотографии видно, что систему забивки свай нельзя назвать хаотичной. Расстояния между сваями выдерживалось примерно в половину аршина (35 см), но некоторые сваи забивались вплотную друг к другу (сдвоенные).

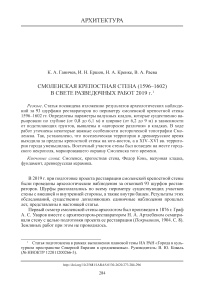

Наблюдения, проведенные в 2019 г., позволили выяснить следующие параметры фундаментов стены: 1) глубина заложения; 2) вынос фундамента за пределы плоскости стены; 3) структура фундамента. Нужно сразу отметить, что все три параметра сильно варьировали, чувствовалась работа разных бригад мастеров. Нумерация шурфов велась по часовой стрелке (с некоторыми исключениями), начиная от Днепровских ворот (рис. 2).

О глубине заложения валунных фундаментов можно судить по материалам 53 шурфов, достигших основания кладки (табл. 1). Этот параметр варьировал в пределах 0,8–6,1 м.

Таблица 1. Глубина заложения валунных фундаментов Смоленской стены

|

Шурф, № |

Глубина фундамента (м) |

Шурф |

Глубина фундамента (м) |

Шурф, № |

Глубина фундамента (м) |

|

6 |

6,1 |

38 |

2,0 |

63 |

2,0 |

|

13 |

3,0 |

40 |

1,4 |

67 |

2,8 |

|

15 |

1,0 |

41 |

1,4 |

69 |

1,0 |

|

16 |

2,4 |

42 |

2,2 |

70 |

2,2 |

|

17 |

2,7 |

45 |

2,0 |

71 |

2,4 |

|

18 |

2,4 |

46 |

1,35 |

72 |

1,8 |

|

20 |

2,35 |

47 |

1,2 |

74 |

2,1 |

|

21 |

2,3 |

48 |

1.15 |

76 |

1,8 |

|

23 |

2,7 |

51 |

1,7 |

78 |

1,7 |

|

24 |

2,1 |

52 |

1,4 |

79 |

1,5 |

|

26 |

1,3 |

53 |

1,6 |

80/81 |

1,7 |

|

27 |

0,8 |

54 |

1,9 |

83 |

2,1 |

|

28 |

1,1 |

56 |

1,85 |

91 |

2,8 |

|

29 |

1,5 |

57 |

3,3 |

93 |

3,2 |

|

31 |

1,2 |

59 |

2,1 |

97/99 |

2,7 |

|

32 |

1,8 |

60 |

2,7 |

102 |

2,2 |

|

33 |

3,0 |

61 |

1,6 |

103 |

1,7 |

|

34 |

2,0 |

62 |

1,6 |

Наиболее глубокие фундаменты были у прясел стены, построенных на первой террасе Днепра. Выше по восточному склону мощность фундаментов резко падает (прясло 6) до 1,0 м. На верху мыса у башни Веселуха мощности фундаментов возрастают до 2,1–2,7 м, но затем на протяжении прясла 7 опять резко уменьшаются до 1,2–1,3 м. Далее на юг – к башне Поздняковой – глубина фундаментов существенно увеличивается, так как стена пересекала верховья овражка. Глубина фундаментов здесь достигала 3,0 м. Южнее башни Позднякова фундаменты опять существенно уменьшаются до 1,4–1,6 м. Очень незначительны фундаменты в районе башни Орел – около 1,5 м. Южнее башни Орел на прясле 9 мощность фундамента резко возрастает до 3,3 м (шурф № 57), а далее при приближении к Авраамиевской башне опять падает до 1,6 м. На участке от башни Воронина до башни Зимбулка глубина фундаментов выдержана в пределах около 2 м и чуть менее: в частности, до 1,5 м на прясле 13 у башни Зимбулка. На южном участке стены у башни Донец фундамент имеет мощность около 2 м. Существенно глубина фундаментов возрастает у башни Копытенской – до 3,3 м, а затем опять падает на прясле 26 до 1,7 м (шурф № 103). Такие «волнообразные» изменения мощности фундаментов

Рис. 1. Сваи смоленской крепостной стены в южном борте строительного котлована между ул. Б. Краснофлотская и ул. Бакунина. Фото М. И. Пронина, 20.01.2021

свидетельствуют о том, что строители учитывали особенности микрорельефа и несущих возможностей грунтов. Максимально глубокие фундаменты стены вдоль Днепра были обусловлены тем, что там стремились опереть сваи на устойчивый грунт, пройдя мощные наслоения культурного слоя, состоявшего преимущественно из смеси навоза со щепой. Наименьшая мощность фундаментов на восточном участке, где стена возводилась на водно-ледниковых отложениях, состоявших из песка с камнями. Культурный слой здесь был минимален, строители лишь проходили слой могильных перекопов и забивали сваи на глубине около 1 м от поверхности.

Рис. 2. План смоленской крепостной стены с нанесенными шурфами 2019 г., а также места работ на стене 1900–2017 гг.

Вынос края фундамента за плоскость стены максимальный на участке вдоль Днепра. Причем с наружной стороны стены он достигает 2 м, а с внутренней всего 1 м. Видимо, учитывалось направление уклона поверхности, и для большей устойчивости сооружения стена размещалась не строго по продольной оси фундамента, а с небольшим сдвигом внутрь. Замер толщины кирпичной стены2 возле ее основания на торце прясла XXXVIII у моста через Днепр показал 6,0 м. Таким образом, общая ширина валунного фундамента здесь около 9 м при глубине около 6 м. Это максимальные значения для всей крепости.

На восточном участке стены асимметрия в выносе фундамента также наблюдалась, но при этом вынос был меньше. Например, в районе Поздняковой башни (шурфы № 40 и 53) с внешней стороны вынос фундамента – 1,7 м, а с внутренней – 0,7 м, т. е. суммарная ширина фундамента (с учетом ширины стены 5,4 м) составляла 7,8 м при глубине 1,6 м. На южном участке в районе Никольских ворот (шурфы № 70, 71), асимметрия выноса фундамента за плоскость стены – в обратную сторону (с внутренней стороны 1,3 м, а с внешней – 0,4 м), общая ширина фундамента 6,2 м при глубине 2,4 м.

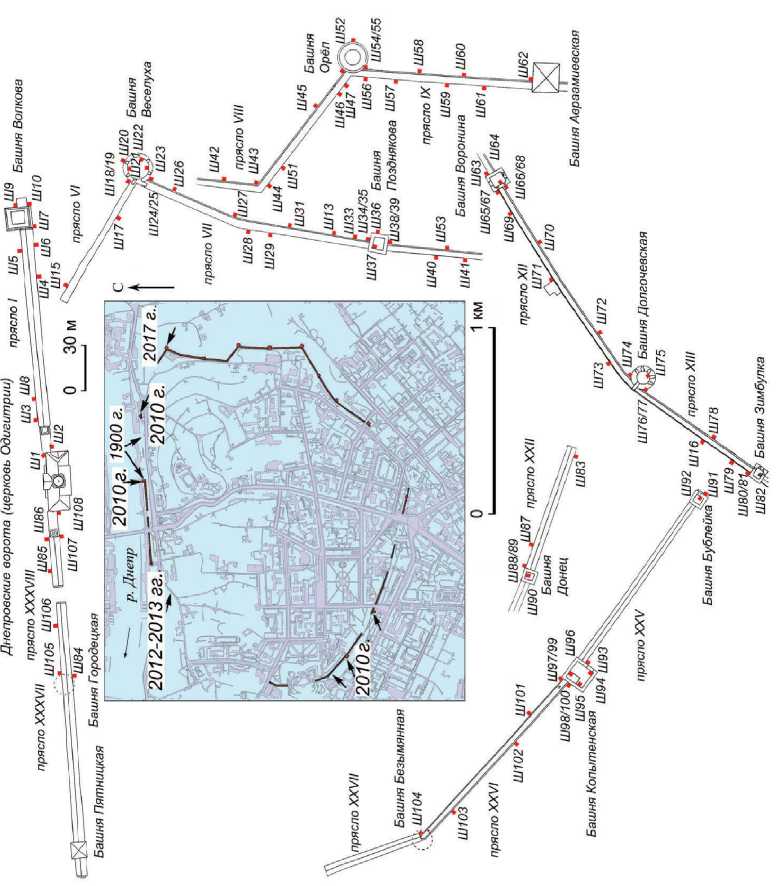

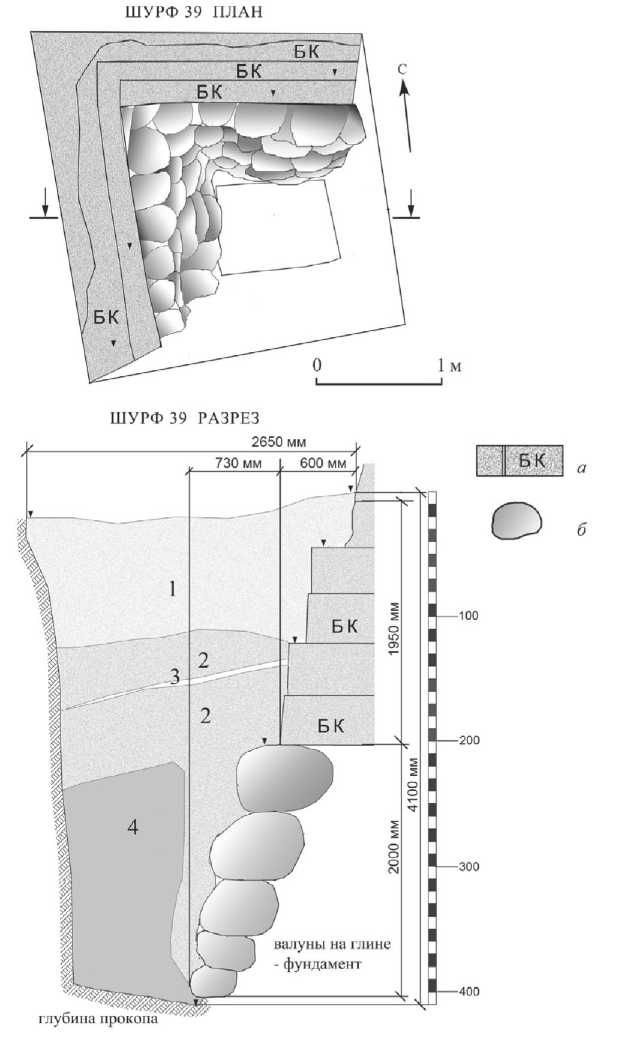

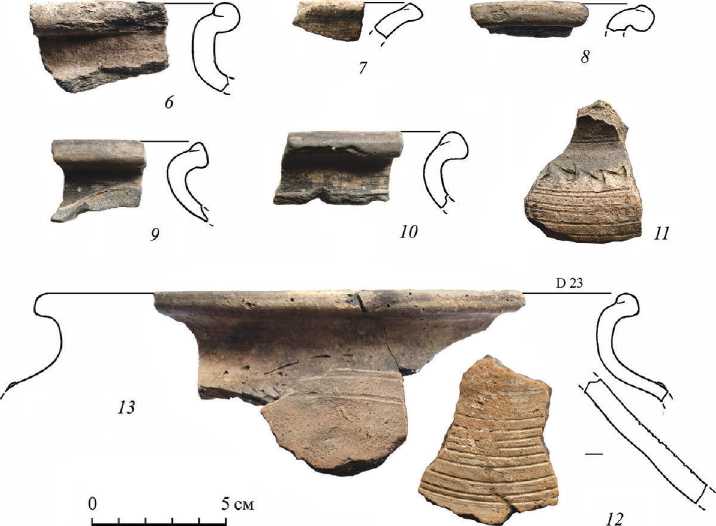

Структура фундамента по всему периметру – это камни на глиняном растворе. Различия отмечаются лишь в том, что местами камни укладывали в неаккуратные ряды и сортировки по размерам не было. В некоторых шурфах четко прослеживалась намеренная сортировка – ряды крупных камней чередовались с рядами мелких. На некоторых участках кладка фундамента расширялась книзу (рис. 3) и в разрезе напоминала усеченную пирамиду (это коррелировало с неаккуратными рядами без сортировки). На других участках фасады валунной кладки были почти вертикальными (рис. 4), при этом и ряды были, как правило, аккуратно уложены. То есть в кладках наблюдаются разные «авторские почерки».

Важная выявленная особенность (всеобщая для периметра стены) – это первоочередное непрерывное выкладывание фундамента прясел единой «лентой», к которой в заранее намеченных местах затем «прикладывали» фундаменты башен. Это выяснилось при исследованиях внутри самих башен. Здесь верх фундамента прясла идет прямо через внутреннюю площадь башни всего на глубине 0,7–1,0 м от современной дневной поверхности. Непосредственно после завершения строительства этот верх фундамента становился уровнем пола внутри башни. В шурфе внутри башни Зимбулка на этом уровне отмечены углистые прослойки (следы сильных пожаров), лежащие на 3–5 см выше, чем верх валунной кладки фундамента. Очевидно, это следы пожаров времен осады Смоленска 1609–1611 гг. Существовала ли перевязка кладок прясел и башен друг с другом, установить не удалось, но имеются косвенные признаки того, что такой перевязки не было. И это спустя столетия, возможно, сказалось на своеобразном эффекте «разламывания» – отпадения кладки башен пополам по обе стороны от линии прясла. Особенно опасные трещины в кладке башен идут именно так, по линии кладки прясел.

Рис. 3. Чертеж шурфа № 39 у башни Позднякова

1 – слой мусора с кирпичным боем; 2 – мешаная бурая супесь; 3 – известь и отески известняка; 4 – материковая бурая супесь и песок с галькой а – белокаменные известняковые блоки; б – валуны

ШУРФ 80 ПЛАН

Рис. 4. Чертеж шурфа № 80 у башни Зимбулка

1 – бурый суглинок с кирпичным боем; 2 – бурый суглинок с известью; 3 – известь с кирпичной крошкой; 4 – бурый суглинок (материк)

а – белокаменные известняковые блоки; б – валуны

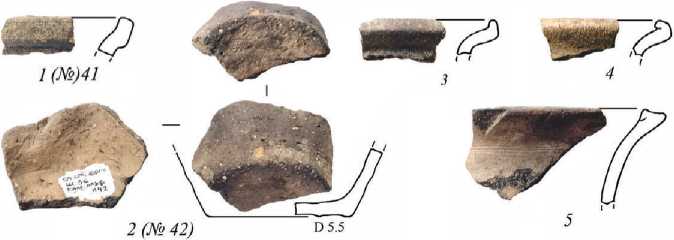

Рис. 5. Древнерусская керамика из культурного слоя в шурфах № 36 ( 1, 2 ), 72 ( 3–12 ), 60 ( 13 )

Шурфовка, проведенная в 2019 г., дала ценные дополнительные сведения об исторической топографии Смоленска более раннего времени, нежели строительство стены рубежа XVI–XVII вв.

На межсетьевом гребне между долиной Рачевки и ручьем Зеленый в Средневековье располагались обширные кладбища. Могильные перекопы и остатки погребений встречены на участках от башни Веселуха до Авраамиевской. Для одного из погребений на территории Авраамиевского монастыря была получена в лаборатории университета Оттавы методом AMS радиоуглеродная дата по зубу – 329 ± 22 (UOC-8783), что при калибровке указывает на интервал 1510–

1600 гг. (программа OxCal). То есть кладбище было, видимо, действующим к моменту строительства стены. Возможно, это не одно сплошное кладбище, а два, разделенных овражком в районе башни Позднякова. Некрополь очерчивает границу города XIV–XVI вв.

Город древнерусского времени был больше позднесредневекового. На участке от башни Веселуха до башни Долгочевской выявлен поселенческий культурный слой древнерусского времени. Наиболее ранняя керамика конца XI в. встречена в районе башни Поздняковой в шурфе № 36 (рис. 5: 1 ), который предшествовал позднесредневековому кладбищу. Лучше всего этот слой сохранился в районе прясла 12 между башнями Воронина и Долгочевской, где не был нарушен позднесредневековым кладбищем. Керамика, найденная в шурфах, типична для XII в. (рис. 5). Видимо, левый берег Рачевки в ее верховьях был довольно плотно заселен.

Исследования смоленской экспедиции ИА РАН 2020–2021 гг. в районе ул. Чаплина, показали, что эта селитебная зона тянулась на ЮВ еще на несколько сотен метров за пределы крепостной стены. Очевидно, это либо окраина, либо пригород древнерусского Смоленска.

Список литературы Смоленская крепостная стена (1596-1602) в свете разведочных работ 2019 г

- Воронин К. В., 2012. Отчет о проведении комплекса натурных охранных археологических работ, связанных со строительством жилого комплекса по адресу: г. Смоленск, ул. Б. Краснофлотская, между домами 1 и 3 в 2012 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 38828. Альбомы иллюстраций к отчету: № 38829-38830.

- Гараничев В. В., 2007. Особенности фундаментов Смоленской крепостной стены |Электронный ресурс]. URL: http://www.rusarch.ru/garanichev1.htm.

- Кренке Н. А., 2019. Отчет об охранных археологических работах (наблюдениях) по открытому листу № 2158-2019 на объекте культурного наследия федерального наследия "Смоленская крепостная стена XVI-XVII вв". при проведении предпроектных земляных работ в 2019 г. Т. 1-3 // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 75346, 75347, 75348.

- Модестов Ф. Э., 2003. Смоленская крепость. Смоленск: Центр по охране и использ. памятников истории и культуры Смолен. обл. 143 с.

- Неклюдов М. Н., Писарев С. П., 1901. О раскопках в Смоленске. Смоленск: Смоленский губ. стат. комитет. 33 c.