Смысловое переживание материнства как трансформация личности у женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией

Автор: Германова Елена Валерьевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 15, 2014 года.

Бесплатный доступ

Малоизученной проблемой психологической науки остается вопрос смыслового переживания материнства женщин, в частности матерей детей с патологией. На основании анализа имеющихся теоретических исследований автор предложил свое определение: смысловое переживание материнства -это основное психологическое новообразование в сфере самосознания женщины, ставшей матерью. Оно определяется трансформациями смысложизненных ориентаций женщин, их ценностных ориентаций и отношения к себе самой в новом социальном и физиологическом статусе. Результаты сравнения преобладающей адаптивной копинг-стратегии у женщин, родивших здорового ребенка и ребенка с патологией, свидетельствуют о том, что матерям обоих условно выделенных типов свойственно проявление эмоционального компонента, который связан с сильной эмоциональной реакцией на возникающие трудности. Для матерей здоровых детей характерен поведенческий компонент, то есть они предпочитают обращаться к более опытным близким людям, в то время как женщины, родившие ребенка с патологией, в большей мере проявляют когнитивный компонент, суть которого заключается в детальном анализе трудностей, повышении самооценки, глубоком осознании собственной ценности как личности. Составляющей смыслового переживания материнства являются ценностные ориентации - инструментальные и терминальные. Набор означенных ценностей отличается у женщин, родивших здорового ребенка и ребенка с патологией: для первых характерны такие ценности, как личная самореализация, материальное благополучие и ценности общения (воспитанность, хорошие манеры). Матерям детей с патологией свойственно преобладание ценностей здоровья, любви и мудрости, гуманизма.

Трансформация личности, смысловое переживание, материнство, здоровые дети, дети с патологией, самоотношение, ценностные ориентации, копинг-стратегии

Короткий адрес: https://sciup.org/14936080

IDR: 14936080 | УДК: 159.9.07

Текст научной статьи Смысловое переживание материнства как трансформация личности у женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией

В современной психологической науке налицо острый дефицит работ и исследований, посвященных смысловому переживанию материнства женщинами вообще, а также женщинами, родившими здоровых детей и детей с патологией в частности. Л.С. Выготский рассматривал смысловое переживание как психологическое новообразование [1]. Понятие «смысловое переживание» практически не используется в отечественной психологии, хотя, на наш взгляд, содержательно близким к нему является контекст рассуждений о переживании в целом Б.М. Теплова и Ф.Е. Василюка. Так, по мнению Б.М. Теплова, ядром переживания является особое образование в виде эмоционально испытываемого человеком понимания смыслов и ценностей культуры [2]. С точки зрения Ф.Е. Василюка, переживание может быть раскрыто как специфическая деятельность смыслопорождения, преобразования глубинных структур личности [3].

Природу смыслопорождения в своих работах рассматривают современные отечественные ученые Д.А. Леонтьев и И.В. Абакумова. Д.А. Леонтьев считает, что индивидуальные различия смысловой регуляции обнаруживаются по следующим основным параметрам: степень ориентации на целесмысловые регуляторы в противовес причинным (телеологичность); общий уровень осмысленности жизни; соотношение ценностной и потребностной регуляций; структурная организация смысловых систем; степень осознанности смысловых ориентиров; временная локализация смысловых ориентиров [4]. И.В. Абакумова изучает личностный смысл как педагогический фактор и его использование в учебном процессе; общую теорию смысла; психологические концепции смысло-образования, смыслодидактики [5]. В контексте данного подхода И.В. Абакумовой совместно с другими исследователями (Л.Ю. Крутелевой, Л.Ц. Кагермазовой, Е.М. Азарко и т. д.) были раскрыты и доказаны закономерности смыслопорождения в самых разных областях прикладной психологии.

Таким образом, понятие «смысловое переживание» позволяет объединить и реализовать потенциал разных теоретических подходов отечественной психологии к изучению переживания, а смысловое переживание материнства становится основным психологическим новообразованием в сфере самосознания женщины, родившей ребенка (Нарциссов Р.П., 1985; Исупова О.Г., 2000; Рамих В.А., 1997; Филиппова Г.Г., 2001; Parker R., 1995).

Особый интерес представляет изучение самоотношения матерей, родивших детей с патологией и без патологии. Это самоотношение носит в основном рефлексивный характер, направлено на выявление собственного отношения к себе, собственных копинг-стратегий и собственного отношения к ребенку. Под самоотношением в отечественной психологии понимается отношение личности к своему «Я». В.В. Столин, исследуя аспекты эмоционального самоотношения, выделяет в его составе симпатию, близость и уважение (Столин, В.В. 1985). С.Р. Пантелеев понимает самоот-ношение как выражение смысла «Я» (Пантелеев, С.Р. 1991). Часто в психологии под самоотноше-нием рассматривают переживание собственной ценности, которое выражается в чувстве самоуважения (Хараш, А.У. 1987) [6]. Н.И. Сарджвеладзе раскрывает трехкомпонентное строение самоот-ношения: «Оно включает в себя когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты. Можно говорить о тенденции консистентности между этими компонентами, поскольку самоотношение является одним из видов аттитюдов, а аттитюды характеризуются этим генеральным свойством» [7].

В результате проведенного теоретического обзора по теме исследования было обнаружено отсутствие научных работ, раскрывающих способы адаптации женщин, родивших детей с патологией, к новым обстоятельствам жизни. Традиционно рассматриваются только вопросы отказов от детей либо прерывания беременности (Брутман В.И., Панкратова М.Г., Ениколопов С.Н., 2000). Внимание психологов сфокусировано в основном на способах адаптации родивших женщин к новому физиологическому, психологическому и социальному статусу женщин (Батуев А.С., Айлама-зян Э.К., Бассин Ф.В., Бурлакова М.К., Волов В.Н., Грановская Р.М., Никольская И.М.). Практически отсутствуют работы о стратегиях совладания с новой ситуацией у женщин, родивших детей с патологией. Поэтому представляется необходимым восполнить существующий пробел путем изучения копинг-механизмов, или механизмов совладания (англ. coping – совладание), которые понимаются как такое поведение человека в стрессовых ситуациях, которое приводит к успешной или неуспешной адаптации (Murphy L., 1962; Lazarus R.S., 1966; Folcman S., 1984, 1987).

Данная научная работа направлена на исследование трансформации личности женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией, а также копинг-механизмов как способов адаптации женщин – матерей детей с патологией.

Всего в исследовании приняли участие 62 человека. В качестве объекта исследования выступили женщины, родившие здоровых детей (31 человек) и детей с патологией (31 человек), в возрасте от 21 до 49 лет.

В процессе исследования были применены следующие диагностические методики: методика диагностики копинг-механизмов Э. Хейма (E. Heim); тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); методика Милтона Рокича «Ценностные ориентации»; методика «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева; методика исследования самоотноше-ния (МИС) С.Р. Пантелеева; анкета для исследования социального статуса женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией (Е.В. Германова).

Эмпирический анализ исследования трансформации личности женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией, опирался на новое определение смыслового переживания материнства, которое было сформулировано автором статьи на основе теоретических исследований: смысловое переживание материнства – это основное психологическое новообразование в сфере самосознания женщины, ставшей матерью. Смысловое переживание материнства определяется трансформациями смысложизненных ориентаций женщин, их ценностных ориентаций, отношения к себе самой в новом социальном и физиологическом статусе. Поэтому смысловое переживание материнства как новообразование этапа материнства качественно отличается у женщин, родивших здоровых детей или детей с патологией.

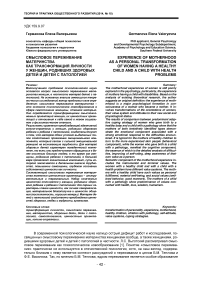

Результаты анкетирования показали выраженную трансформацию социального статуса женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией. Большинство женщин – матерей детей с патологией считают, что их жизненная ситуация улучшилась с рождением ребенка и что рождение способствовало решению некоторых проблем, осталось только опасение за здоровье новорожденного. Небольшой процент женщин, родивших здоровых детей, считают, что рождение ребенка усугубило их положение. Относительно решения проблем в семье и личной жизни большинство женщин в обеих группах считают, что рождение ребенка никак не повлияло на их жизненные обстоятельства, однако отмечают изменения в отношении себя со стороны отца ребенка и ближайшего окружения – родственников и знакомых, чувствуют поддержку, внимание и заботу (рисунок 1).

Рисунок 1 – Диаграмма ответов участников исследования на вопросы: «Изменилась ли Ваша жизненная ситуация с рождением ребенка?», «Помог ли ребенок решить какие-либо личные проблемы?»

■ женщины, родившие детей с патологией

■ женщины, родившие здоровых детей

Женщины, ставшие матерями здоровых детей, помышляют о продолжении карьеры и не считают, что рождение ребенка может отрицательно повлиять на их личностную реализацию.

Как и предполагалось, женщины, родившие детей с патологиями, гораздо больше беспокоятся о здоровье новорожденного.

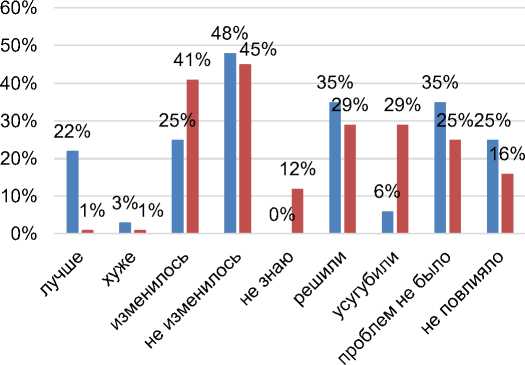

В результате исследования копинг-стратегий женщин, родивших детей с патологией, и женщин – матерей здоровых детей были сделаны выводы о том, что ярко выраженными у представительниц обеих групп являются адаптивные механизмы копинг-стратегий, при этом наиболее высоким показателем является эмоциональный адаптивный копинг-механизм . Это значит, что большинство женщин эмоционально реагируют на трудности, демонстрируют активное возмущение и протест по отношению к ним, уверены в существовании выхода из любой, даже самой сложной ситуации.

В группе женщин, родивших здоровых детей, высоко выражен поведенческий компонент адаптивных копинг-стратегий , который проявляется в сотрудничестве с более опытными людьми. У женщин, родивших детей с патологией, в большей степени выражен когнитивный компонент адаптивных копинг-стратегий , то есть направленность на анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как личности, уверенность в существовании внутренних ресурсов, необходимых для преодоления сложных ситуаций (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сравнительный анализ копинг-механизмов адаптивного характера испытуемых женщин (1-я группа – женщины, родившие здоровых детей, 2-я группа – женщины, родившие детей с патологией)

■ адаптивные копинг-стратегии 1 группы

■ адаптивные копинг-стратегии 2 группы

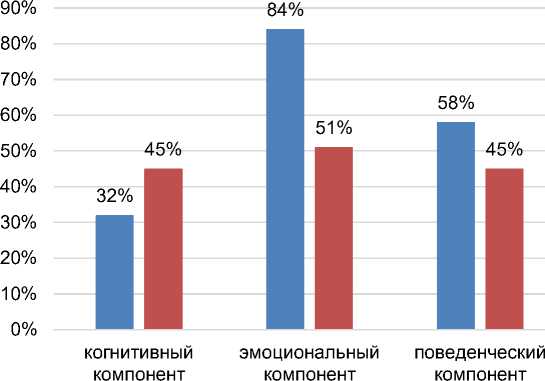

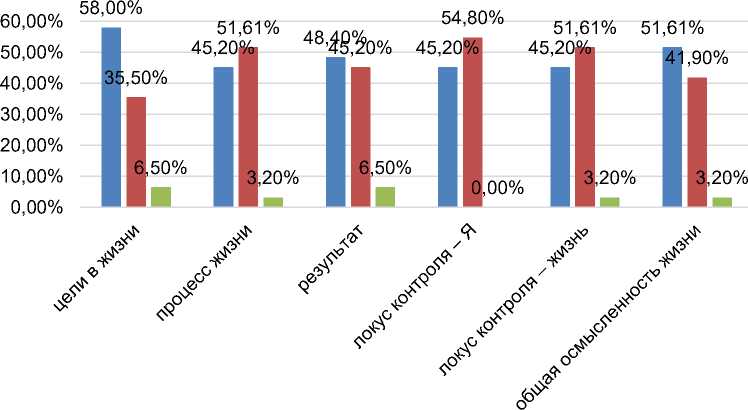

По результатам диагностики СЖО Д.А. Леонтьева, женщины из обеих групп демонстрируют высокий статус смысложизненных ориентаций – высокий и повышенный показатели по целям в жизни и достаточно высокий и повышенный уровни локуса контроля – «Я – хозяин жизни» относительно среднестатистических данных эмпирических исследований, полученных на различных выборках респондентов по этим шкалам. По U-критерию Манна – Уитни были выявлены явные отличия смысложизненных ориентаций в группах испытуемых женщин по показателям: «процесс» (при p < 0,05, t = 0,03); «результат» (при p < 0,05, t = 0,02); «локус контроля – жизнь» (при p < 0,05, t = 0,00); «осмысленность жизни» (при p < 0,05, t = 0,04). По шкалам «цели в жизни» и «локус контроля» значимых отличий между группами не выявлено. Такие данные свидетельствуют о наличии у испытуемых женщин временной перспективы, схожих целей, намерений в будущем, которые придают осмысленность и направленность их жизни. Мы полагаем, что эти цели связаны с новым периодом в жизни женщин, родивших детей, который связан с уходом за ребенком, нацеленностью на его развитие и жизнеобеспечение. При этом здоровье ребенка не накладывает отпечаток на цели в жизни и локусе контроля, следовательно, мы можем назвать такую трансформацию смысловым переживанием материнства.

По шкале «Процесс или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» мы видим достоверное различие между представительницами двух групп (при p < 0,05, t = 0,03). Относительно средних показателей по Е.А. Петровой и А.А. Шестакову (35,95 ± 4,06; n = 75) и по данным Д.А. Леонтьева (28,80 ± 6,14; n = 200) у женщин первой группы превалирует высокий показатель (67,7 %) и мало выражен средний показатель (29 %), что говорит о восприятии жизни как насыщенной и интересной. У женщин второй группы высокий (51,61 %) и средний (42,2 %) показатели приблизительно одинаковы, что указывает на умеренное восприятие своей жизни как осмысленной и эмоционально насыщенной.

По шкале «Результативность или удовлетворенность самореализацией» относительно средних показателей по Е.А. Петровой и А.А. Шестакову (29,83 ± 3,00; n = 75) и по данным Д.А. Леонтьева (23,30 ± 4,95; n = 200) 67,8 % женщин первой группы продемонстрировали высокий результат и 29 % – средний, что свидетельствует об ощущении продуктивности и осмысленности пройденного этапа жизни. У женщин второй группы результат приблизительно одинаков по высоким (48,4 %) и средним (45,2 %) показателям, что указывает на умеренную выраженность удовлетворенностью самореализацией, которую мы связываем с рождением ребенка с патологией. Эти различия статистически достоверны (результат при p < 0,05, t = 0,02).

Локус контроля – жизнь (при p < 0,05, t = 0,00) и осмысленность жизни (при p < 0,05, t = 0,04) достоверно отличаются в двух группах испытуемых женщин. В первой группе большая часть женщин (72,2 %) убеждена, что может контролировать свою жизнь, принимать решения и воплощать их в жизнь, во второй группе женщин большая часть (51,61 %) обладает такой уверенностью и лишь 42,2 % опрошенных имеют высокую уверенность по локусу контроля – жизнь. Относительно среднестатистических данных по Е.А. Петровой, А.А. Шестакову и Д.А. Леонтьеву (34,59 ± 4,44;

28,70 ± 6,10) у представительниц первой группы локус контроля - жизнь выражен очень высокими показателями, а у второй группы - умеренными. Такая же ситуация сложилась и относительно общей осмысленности жизни, которая в первой группе женщин выражена высокими показателями, а во второй - умеренными (относительно среднестатистических данных 95,76 ± 16,54; 120,36 ± 10,21) (рисунки 3, 4).

90,00% 80,00% 70,00% 60,00%

50,00% 40,00% 30,00% 20,00%

10,00% 0,00%

77,40%

67,80%

67,80%

74,20%

74,20%

77,40%

высокий средний низкий

129%

129%

22,60%

. 60%

. 20%

. 20%

. 20%

20%

■.20%

0%

22,60% 19,40%

Рисунок 3 – Выраженность шкал СЖО у женщин, родивших здоровых детей

70,00%

высокий средний низкий

Рисунок 4 – Выраженность шкал СЖО у женщин, родивших детей с патологией

Сравнительный анализ частоты выраженности шкал по методикам МИС и ОСО В.В. Столина и Р.С. Пантелеева оценивался относительно трех основных факторов: самоуважение, аутосимпатия и внутренняя неустроенность. Женщины, родившие здоровых детей, имеют очень высокие показатели по уровню конкретных действий , а именно - высокий уровень проявления самоуважения, которое касается внутренней последовательности, самопонимания, самоуверенности.

Самоотношение у женщин, родивших детей с патологиями, характеризуется яркими показателями по самоуважению, аутосимпатии , ожидаемому отношению от других и самоинтересу .

Женщины из второй группы в 52 % случаев ожидают положительное отношение к себе, в 35 % – яркое положительное отношение от других и лишь 13 % не ожидают позитивного отношения.

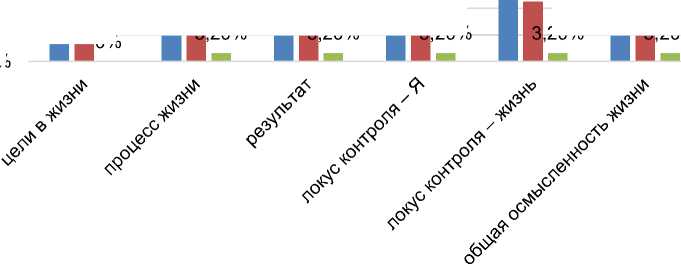

Факторная нагрузка (варимакс-вращение) указывает на достоверную связь самоуважения женщин в обеих группах со смысложизненными ориентациями: целями в жизни (р = 0,76), процессом жизни (р = 0,86), локусом контроля – Я (р = 0,77), локусом контроля – жизнь (р = 0,82), общей осмысленностью жизни (р = 0,94).

Такая же тесная связь между фактором самоуважения и смысложизненными ориентациями обнаружена по факторной нагрузке «самоуважение» по методике ОСО В.В. Столина и Р.С. Пантелеева. В состав категории «самоуважение» входят внутренняя последовательность, самопонимание, самоуверенность: «цели в жизни» (р = 0,81); «процесс жизни» (р = 0,80); «локус контроля» (р = 0,76); «локус контроля – жизнь» (р = 0,81), «общая осмысленность жизни» (р = 0,95).

Аутосимпатия в обеих группах женщин достоверно связана с такими ценностными ориентациями, как счастье в семейной жизни (р = 0,74), любовь (р = 0,82). Несмотря на высокие показатели трансформации аутосимпатии в обеих группах, все же аутосимпатия в группе женщин, родивших детей с патологией, выше, чем у представительниц первой группы. Это означает, что в большей степени согласия с собой достигают женщины из второй группы, они принимают свои неудачи и ошибки более охотно, чем женщины из первой группы. И это может также расцениваться как механизм адаптации в смысловом переживании материнства в случае рождения ребенка с патологией.

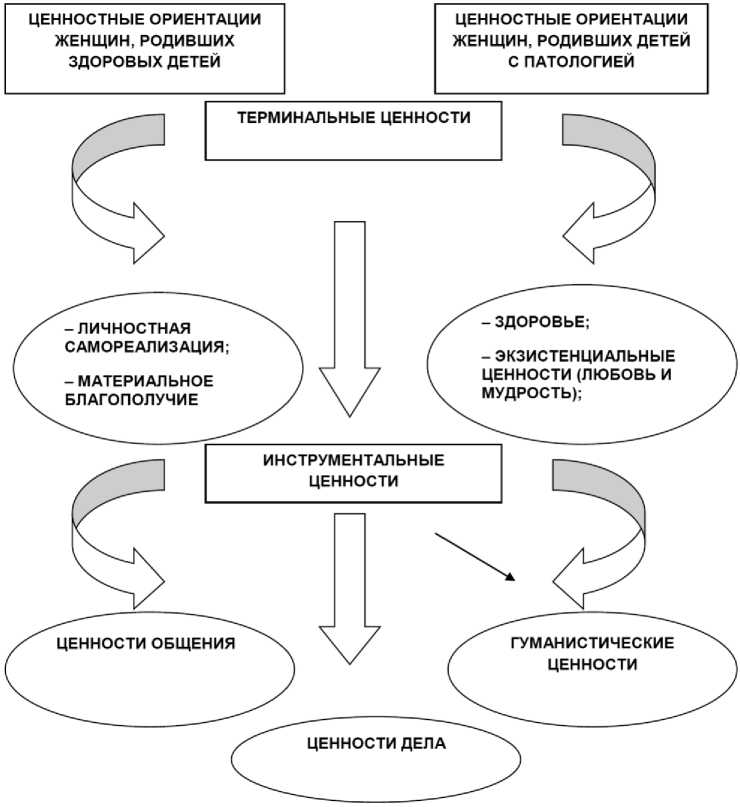

Относительно ценностных ориентаций личности женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией, было выявлено, что общими для смыслового переживания материнства в обеих группах женщин являются инструментальные ценности дела (ответственность, честность, исполнительность). Терминальные ценности женщин отличаются по группам. Вполне закономерно, что ценностные ориентации и установки женщин, родивших детей с патологией, значимо смещаются в сторону здоровья и материальных возможностей, чтобы поддерживать здоровье больных детей; в сторону расширения стратегий совладания в духовном и социальном аспектах – поэтому наибольшее количество баллов было набрано по ценностям «любовь», «жизненная мудрость», а также «наличие хороших и верных друзей».

Наиболее значимыми инструментальными ценностями у женщин, родивших здоровых детей , являются ценности общения и ценности дела. К ценностям общения мы относим воспитанность и хорошие манеры, к ценностям дела – выраженное чувство долга, ответственность за данное слово, честность, правдивость и искренность, а также чуткость и заботливость. Воспитанность, хорошие манеры взаимосвязаны с терминальными ценностями развития и самосовершенствования (р = 0,31); ответственность (чувство долга) взаимосвязана с познанием (р = 0,26); честность (правдивость, искренность) – с наличием друзей (р = 0,27), свободой (р = 0,28), счастливой семейной жизнью (р = 0,33); чуткость (заботливость) – с счастливой семейной жизнью (р = 0,41), творческим развитием и самореализацией (р = 0,25).

По результатам математического ранжирования было выявлено, что у женщин, родивших детей с патологией , доминируют такие терминальные ценности , как здоровье, любовь, материальное обеспечение, наличие хороших и верных друзей. Можно сказать, что они организовываются в следующие содержательные блоки: первый, наиболее весомый – «здоровье», затем следуют этические ценности – «любовь и мудрость», и, наконец, «ценности общения».

Наиболее важными и значимыми инструментальными ценностями у женщин, родивших детей с патологией, являются ответственность, честность, воспитанность, исполнительность. У таких женщин ценности здоровья взаимосвязаны с самоконтролем (р = 0,32), смелостью взглядов (р = 0,31); любовь взаимосвязана с аккуратностью (р = 0,32); материальное обеспечение – с твердой волей (р = 0,36); наличие хороших и верных друзей – с честностью (р = 0,27); ответственность – с познанием (р = 0,26); честность (правдивость, искренность) – с наличием друзей (р = 0,27), свободой (р = 0,28), счастливой семейной жизнью (р = 0,33); воспитанность, хорошие манеры – с терминальными ценностями развития и самосовершенствования (р = 0,31); исполнительность – с жизненной мудростью (р = 0,28), интересной работой (р = 0,32), признанием (р = 0,32).

Ценностные ориентации смыслового переживания материнства в обеих группах женщин можно наглядно представить в виде схемы (рисунок 5).

Рисунок 5 – Схематическое представление ценностных ориентаций смыслового переживания материнства как трансформации личности женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией

Таким образом, мы видим, что ценностные ориентации женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией, отличаются по своей значимости и актуальности и могут характеризовать смысловое переживание материнства вообще и для каждой отдельной группы в частности в соответствии с обстоятельствами рождения здоровых детей и детей с патологией.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

-

1. Трансформация личности женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией, выражается в смысловом переживании материнства, что позволило нам сформулировать новое определение: смысловое переживание материнства – это основное психологическое новообразование в сфере самосознания женщины, ставшей матерью. Оно определяется трансформациями смысложизненных ориентаций женщин, их ценностных ориентаций и отношения к себе самой в новом социальном и физиологическом статусе.

-

2. Смысловое переживание материнства как основная категория трансформации личности женщин, родивших ребенка, качественно отличается у женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией, по показателям самоотношения, смысложизненных ориентаций и ценностных ориентаций.

-

3. Смысловое переживание материнства как основная категория трансформации личности женщин, родивших ребенка, базируется на доминировании таких ценностных ориентаций, как ответственность, исполнительность, честность, которые являются ценностями дела и залогом успешного перехода в новый социальный статус матери. Отличительными чертами ценностных ориентаций женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией, являются терминальные ценности (личностная самореализация и материальное благополучие у женщин, родивших здоровых детей, и здоровье, экзистенциальные ценности – любовь и мудрость, ценности общения у

- женщин, родивших детей с патологией). Инструментальные ценности женщин, родивших здоровых детей, выражаются в ценностях общения, у женщин, родивших детей с патологиями, превалируют гуманистические ценности.

-

4. Трансформация самоотношения женщин, родивших ребенка, выражается в высоком самоуважении, выраженной аутосимпатии и глубокой рефлексии своего нового статуса матери. Трансформация самоотношения женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией, отличается по факторам аутосимпатии и внутренней неустроенности. В группе женщин, родивших здоровых детей, выражены очень высокое принятие собственного «Я», любовь к себе, осознание ценности для себя самой и себя для других. У представительниц группы женщин, родивших детей с патологией, эти показатели выражены умеренно, адекватно. Внутренняя неустроенность связана с уровнем рефлексии, глубоким проникновением в себя, осознанием своих трудностей, восприятием образа «Я». У женщин, родивших детей с патологией, выражена тенденция к увеличению фактора внутренней неустроенности.

-

5. Копинг-механизмы рассматриваются как способы адаптации женщин, родивших детей. Копинг-стратегии женщин, родивших детей с патологией, отличаются доминированием когнитивного компонента адаптивных копинг-стратегий, то есть направленностью на анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как личности, уверенность в существовании ресурсов для преодоления трудных ситуаций. Копинг-стратегии женщин, родивших здоровых детей, отличаются высоко выраженным поведенческим компонентом адаптивных копинг-стратегий, который проявляется в сотрудничестве с более опытными людьми.

Ссылки:

-

1. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Собрание сочинений. М., 1982. Т. 1. С. 384.

-

2. Теплов Б.М. Избранные труды. М., 1985. Т. 1–2.

-

3. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических переживаний). М., 1984.

-

4. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. 2-е изд. М., 2000. 18 с.

-

5. Абакумова И.В., Кагермазова Л.Ц. Технологии направленной трансляции смыслов в обучении // Российский психологический журнал. 2008. № 4. С. 12.

-

6. Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983.

-

7. Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. Тбилиси, 1989.