Смысловое поле при моделировании структурных и операциональных параметров значения слова

Автор: Курганова Нина Ивановна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Вопросы теории и практики исследований

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предлагается интегративный динамический подход к исследованию смыслового поля слова как живого знания через призму структурных и операциональных параметров значения слова, уточняется роль этого поля в формировании национально-культурной специфики значения.

Смысловое поле, интегративный динамический подход, структурные и операциональные параметры значения слова, ассоциативный эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/146120982

IDR: 146120982 | УДК: 81’23:39

Текст научной статьи Смысловое поле при моделировании структурных и операциональных параметров значения слова

Разработка интегративной теории значения с учётом выделения двух типов живого знания – индивидуального и коллективного – предполагает исследование взаимодействия значения и смысла , что требует отказа от «статичных» моделей значения предыдущих поколений и сдвигает акценты на функционирование значения как живого знания (см. подробнее: [1; 2]), отличительной особенностью которого является глубинное единство значения и смысла. В контексте современной парадигмы, ориентированной на интегративный подход , функционирование значения и смысла можно представить в виде единого смыслового поля , которое объединяет индивидуальное и коллективное знание, процессы и результаты смыслообразовательной деятельности индивида и социума. Динамический подход к исследованию значения слова, соотнесённого с сознанием человека и вписанного в контекст социальной жизни лингвокультурного сообщества, ориентирован на поиск внутренней динамики знания и ставит в центр внимания процессы и механизмы , выступающие связующим звеном индивидуального и коллективного знания, что предполагает комплексное изучение структурных и операциональных параметров смыслового поля и требует поиска адекватных методов исследования.

Мы полагаем, что ассоциативный эксперимент обеспечивает доступ к процессам и результатам конструирования смыслов при условии

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ «Образ мира как условие взаимопонимания и сотрудничества на Севере Европы», проект № 11-14-51004а/С.

обеспечения мотива речемыслительной деятельности у испытуемых (далее - Ии.) и актуализации образа мира, что позволяет идентифицировать слово-стимул в соответствии с культурными установками участников эксперимента. С целью активизации процессов конструирования смыслов у носителей разных языков и культур потребовалось уточнение процедур проведения эксперимента (см., например, [3]).

Комплексный подход к изучению функционирования смыслового поля с учётом структурных и операциональных параметров поставил задачу разработки двухуровневой методики анализа одноименных ассоциативных полей (далее - АП), полученных от носителей разных языков и культур. Моделирование структурных и операциональных параметров смыслового поля проводилось на основе анализа смысловой связи «слово-стимул - ассоциат» при помощи процедуры реконструкции глубинных предикатов и пропозиций и предполагало выделение функциональных опор на разных уровнях когнитивно-дискурсивной деятельности - концептуальном, семантическом и дискурсивном.

Структурные параметры смыслового поля раскрываются на концептуальном уровне посредством моделирования когнитивной структуры, на семантическом уровне - через выделение признаковой структуры, на дискурсивном уровне специфика смыслового поля представлена через призму стереотипного ядра АП .

В основу моделирования когнитивной структуры поля был положен набор базовых глубинных пропозиций , реконструированных на материале АП, полученных от россиян и французов на слова-корреляты: famille/семья, maison/дом, travail/ работа, les amis /друзья, vêtement/ одежда, école/школа, nourriture/еда, un étranger/иностранец, sport /спорт, France/Франция, Russie/Россия, которые представляют фрагменты концептосферы повседневности . Например, на базе АП «Семья» в результате анализа смысловой связи «слово-стимул - ассоциат» был выделен следующий набор глубинных пропозиций:

Семья [состоит из] КОГО ( родители, родственники, дети, друзья)

Семья [дает человеку] ЧТО ( тепло, поддержка )

Семья [живет] ГДЕ ( дом, квартира )

В семье [делают] ЧТО (ремонт, отдых)

С семьей [встречаешься] КОГДА ( каникулы, отпуск )

Семья [есть] КАКАЯ (большая, маленькая)

Семья [это] ЧТО ( союз, ячейка )

Семья + ОБРАЗ ( весна, солнце)

Семья [требует] ЧЕГО ( ответственность, брак )

В семье [бывает, случается] ЧТО (конфликты).

В результате классификации всех асссоциатов АП, включая единичные вербальные реакции, в соответствии с выделенным набором пропозиций были сформированы когнитивные слои, отражающие ос- новные направления осмысления значения слова в обыденном сознании носителей языка. Когнитивные слои, ранжированные в соответствии с их наполняемостью, составили когнитивную структуру АП слов се-мья/famille. Как показало экспериментальное исследование, номенклатура основных когнитивных слоёв, выделенных на базе АП, полученных от двух групп Ии., является в большинстве своем общей, что свидетельствует об универсальном характере осмысления фрагментов повседневного опыта. Вместе с тем сопоставительный анализ показал, что когнитивные структуры АП в двух языках не являются идентичными. Например, когнитивный слой «Образы, ситуации» был выделен только у Ии. – россиян; характерно, что он представлен небольшим количеством ассоциатов, выделенных на базе любого АП, и находится, как правило, на периферии поля. Результаты сопоставительного анализа когнитивных структур АП слов семья/ famille приведены в таблице.

Таблица. Результаты сопоставительного анализа когнитивных структур АП слов семья/ famille

|

Когнитивные слои |

Французы |

Россияне |

|

|

1. |

Состав семьи |

157 |

176 |

|

2. |

Назначение семьи |

56 |

59 |

|

3. |

Сущность семьи |

37 |

16 |

|

4. |

Время встречи с семьей |

24 |

11 |

|

5. |

Место обитания семьи |

18 |

44 |

|

6. |

Свойства/качества семьи |

16 |

3 |

|

7. |

Образы, ситуации |

- |

16 |

|

8. |

Условия и предпосылки |

9 |

14 |

|

9. |

Семейные проблемы |

6 |

2 |

|

10. |

Занятия в семье |

1 |

15 |

Межкультурные различия когнитивных структур названных выше АП касаются наполняемости слоёв, что сказывается на общей структуре смыслового поля. Например, в когнитивной структуре АП «Семья» слой «Сущность семьи» (16 асс.) по объёму в два раза меньше аналогичного слоя, выделенного на материале АП «Famille», полученного от французов (37 асс.). Когнитивный слой «Занятия в семье», выделенный на базе АП «Семья», полученного от россиян, в 15 раз превосходит по количественным показателям аналогичный слой, выделенный на базе АП «Famille», полученного от Ии.–французов.

Сопоставительный анализ когнитивных структур, выделенных на базе названных выше АП, полученных от россиян и французов, позволяет сделать вывод, что межкультурные различия на концептуальном уровне заключаются: а) наличии/отсутствии культурно- специфичных слоев, типа «Образы, ситуации», в основе которых лежит схема ИМЯ + ОБРАЗ; б) степени актуальности или значимости тех или иных когнитивных слоев.

На семантическом уровне специфика структурных параметров раскрывается посредством моделирования признаковой структуры , которая представляет собой набор существенных и несущественных признаков, выделенных на основе семантико-синтаксических структур, реконструированных с учётом типа пропозиции и семантики ассоциатов поля. Моделирование признаковой структуры позволяет уточнить содержательные характеристики смыслового поля слова, а также степень его глубины и «диференцированности» в той или иной культуре.

Сопоставительный анализ признаковых структур, реконструированных на базе одноимённых АП, даёт возможность выделить общие и культурно-специфичные признаки в структуре АП. Так, в результате сравнения набора признаков, выделенных на материале АП «Семья», полученного от россиян, оказалось, что в структуре этого поля не выделен признак «Социальная роль семьи», т.е. отсутствует целый слой ассоциатов, обозначающих обязанности семьи перед обществом, но при этом данный признак представлен в структуре АП французского слова famille. С другой стороны, в структуре АП слова семья , полученного от россиян, шире представлена эмоциональная составляющая того, что лежит за данным словом: тепло (15), уют (16), любовь (10), радость (4), счастье (2), нежность , спокойствие (2), гармония. Моделирование и анализ признаковых структур АП позволяют выявить различия качественного характера, обусловленные различной значимостью того или иного признака, что играет важную роль при определении культурноспецифичных особенностей смысловой структуры слова как живого знания. Это один из важных моментов, который игнорируется при реконструкции семантической структуры слова на базе словарей.

На дискурсивном уровне структурные параметры исследовались через призму стереотипного ядра АП, выделенного на основе ранжирования ассоциатов поля по признаку частотности, что в итоге позволило определить 10 наиболее частотных вербальных реакций в каждом АП. Выделенное стереотипное ядро даёт представление о поверхностном слое коллективного знания, которое является, скорее всего, отражением дискурсивных практик в лингвокультурном сообществе. Вместе с тем, выделение культурно-специфичных ассоциатов в ядре поля позволяет заметить различия в типе когнитивных стратегий в двух группах Ии., поскольку в стереотипном ядре в группе французов отмечены, как правило, только существенные признаки обозначаемых словом фрагментов повседневной культуры; у россиян в ядре АП представлены как существенные, так и несущественные признаки.

В связи с признанием многоуровневого и многоэтапного характера когнитивно-дискурсивной деятельности исследование операциональных параметров идентификации слова предполагало ряд процедур: 1) выделение метастратегий и стратегий; 2) обнаружение когнитивных схем; 3) моделирование когнитивных операций; 4) выделение смысловых моделей идентификации слова. Учёт специфики когнитивной и дискурсивной деятельности позволил представить основные этапы смыслообразовательной активности и их результаты в следующем виде:

МЕТАКОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ: выделение метастратегий;

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: когнитивные схемы; пропозициональные структуры;

СЕМАНТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: когнитивные операции; смысловые модели;

РЕЧЕВОЙ УРОВЕНЬ: вербализация ассоциатов.

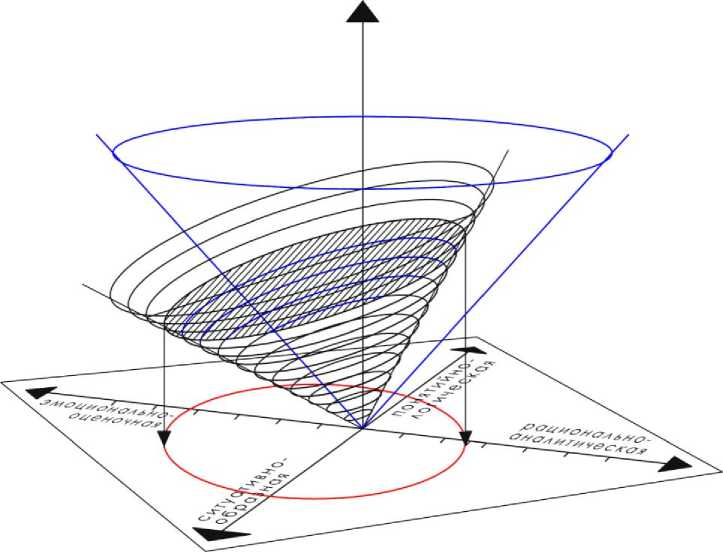

В результате многоуровневого исследования процессов идентификации слова удалось установить, что первичная дифференциация смыслов начинается на метакогнитивном уровне , где выделяются два генеральных направления выделения смысловых связей: а) ориентация на рациональное познание и/или б) ориентация на эмоциональнооценочное видение, что позволило нам дифференцировать две стратегии смыслообразовательной активности: рационально-аналитическую и эмоционально-оценочную .

На концептуальном уровне уточняется формат выделения смыслов, что выражается в типе когнитивных схем и пропозициональных структур. Как показал анализ пропозициональных структур, процессы естественного семиозиса в обыденном сознании носителей языка могут протекать в опоре как на некоторый признак, так и на целостный образ, в результате чего были выявлены два способа установления смысловой связи: а) предикативный и б) образный ( холистический ), что позволило дифференцировать два типа схем: а) ИМЯ + ПРЕДИКАТ и б) ИМЯ + ОБРАЗ/ СИТУАЦИЯ.

Сопоставительный анализ пропозициональных структур, реконструированных на базе АП, полученных от россиян и французов, позволяет заметить, что взрослые Ии.-французы при идентификации слов-коррелятов практически не пользуются образной схемой (ИМЯ + ОБРАЗ; ИМЯ + СИТУАЦИЯ). Это позволяет предположить, что важным аспектом дифференциации когнитивных процессов является выбор формата смысловых схем , что послужило основой для выделения ситуативно-образной и понятийно-логической стратегий.

На семантическом уровне анализ операциональных аспектов смыслового поля осуществлялся через призму когнитивных операций, которые выступают в качестве главного механизма перевода смыслов в значения. Как показало проведённое экспериментальное исследование (см. подробнее: [3]), выделенные наборы когнитивных операций, используемые носителями разных языков и культур при идентификации слов-коррелятов русского и французского языков, иерархически структурированы, при этом в каждой культуре выделяются высокочастотные когнитивные операции и периферийные когнитивные операции, что свидетельствует о дифференциации ядра и периферии на операциональном уровне.

Сопоставительное исследование когнитивных операций, выделенных на базе АП, позволяет сделать вывод, что межкультурные различия на этом уровне касаются следующих параметров: 1) типа операций, задействованных при идентификации значения слова, а также их количества; 2) различной значимости (воспроизводимости) тех или иных когнитивных операций в определённой лингвокультуре; 3) различным соотношением эмоциональных и рациональных, образноситуативных и вербально-аналитических стратегий, что существенно влияет на смысловую структуру поля. Так, в группе Ии.–французов не выделены операции идентификации через образ или ситуацию; французы по сравнению с россиянами реже пользуются операцией атрибуции оценок.

На заключительном этапе исследования операциональных параметров смыслового поля на базе АП были выделены наборы смысловых моделей , позволяющих представить все направления установления ассоциативной связи, используемые носителями двух культур при идентификации слов-коррелятов. Смысловые модели - это в определённом смысле типизированные способы смыслообразования, реализуемые в материи языка, которые закрепляются национальном дискурсе в виде смысловых моделей различных уровней абстракции: суперординантно-го, базового и субординантного.

Структурные и операциональные параметры смыслового поля находятся в постоянном взаимодействии, в результате чего смысловое поле предстаёт как динамическое континуальное образование, которое всё время актуализируется в разных своих составных частях и аспектах, сохраняя при этом определённое стабильное ядро, представляющее собой набор наиболее типичных и регулярно воспроизводимых стратегий, схем, моделей и когнитивных операций. Это операциональное ядро задаёт динамику функционирования смыслового поля и лежит в основе ментальности нации, объединяя членов лингвокультурного сообщества в определенный когнитивный тип , характеризуемый общностью смыслообразовательных процессов .

Трактовка смыслового поля как способа функционирования значения и смысла служит ключом к объяснению истоков вариативности знания, которая обусловлена спецификой операционального знания и может проявляться на любом из выделенных уровней или этапов «конструирования» смыслов. Комплексное исследование функционирования смыслового поля на концепту- альном, семантическом и дискурсивном уровнях через призму различных опор позволяет увязать характер смыслообразовательных процессов с типом культуры и с когнитивно-дискурсивной активностью носителей языка. Это даёт основание выдвинуть предположение о том, что в основе вариативности знания лежат четыре преимущественных направления смыслообразовательной активности, которые складываются на пересечении двух метастратегий и двух форматов выделения смысловых связей, что в итоге способствует дифференциации четырёх стратегий смыслообразования: 1) рациональноаналитической, 2) эмоционально-оценочной, 3) понятийно-логической и 4) ситуативно-образной (см. рисунок).

Рис. Параметры дифференциации смыслообразовательных стратегий

Выделенные стратегии смыслообразовательной активности реализуются с помощью когнитивных операций через уточнение категориальных семантических характеристик, различающихся по параметрам: рациональ-ное/эмоциональное, понятийное/образное и конкретное/абстрактное, что свидетельствует о важной роли языка в дифференциации когнитивных процессов.

Моделирование структурных и операциональных параметров смыслового поля позволяет, во-первых, отметить множественность форм репрезентации смыслового поля, которое может актуализироваться на разных уровнях осознаваемости (метакогнитивном, концептуальном, семантическом, дискурсивном), что обеспечивает доступ всем и каждому к освоению смыслов, выработанных в культуре. Во-вторых, смысловое поле обладает глубиной, оно может «сворачиваться» и «разворачиваться» в зависимости от конкретных целей или ситуации общения, что даёт основание для интерпретации значения, выступающей залогом бесконечности познания.

коммуникация». – С. 187–197.