Снижение рождаемости в России как социальная проблема

Автор: Кузьменко Т.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Социальная работа, система социальной защиты и благотворительность

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718832

IDR: 14718832

Текст статьи Снижение рождаемости в России как социальная проблема

Снижение рождаемости рассматривается обычно как социальная патология, социальное отклонение, т. е. отклонение от нормального течения жизни. Низкая рождаемость оценивается чаще всего как отклонение от нормального уровня рождаемости, в качестве которого понимается только высокая рождаемость. Это «заболевание» — низкая рождаемость — нужно обязательно лечить, чтобы «организм» — общество — смог нормально жить дальше, быть здоровым. Однако статистика показывает, что рождаемость в нашей стране снижается давно и постепенно начиная с двадцатых годов XX в. Лишь в девяностые годы прошлого века был резкий спад рождаемости, но анализ всей тенденции данного процесса показывает, что отказ от рождения детей — это не временное отклонение, не разовая реакция семей на плохие материальные условия и экономический кризис, а вполне закономерное явление. Этого следовало ожидать, поскольку существенно изменились политико-экономическая ситуация в стране (стали развиваться капиталистические отношения, появилась Советская Россия) и, как следствие, социальные условия жизни семьи, поменялся образ ее жизни. Постепенно стали меняться ценностные ориентиры населения: семейные сменялись несемейными. Это происходило в течение жизни нескольких поколений: от поколения к поколению внесемейные

” Статья подготовлена в рамках гранта. Президента РФ МК-656.2006.6 ^Глобализация и семейно-демографическое поведение населения России»

интересы и тенденция к рождению меньшего числа детей стало усиливаться. Низкая рождаемость является естественным процессом, отражает вполне ожидаемые результаты смены одних норм детности другими: в настоящее время более нормальным является следование нормам малодетности, чем многодетности.

Смена норм детности, как уже указывалось, происходила постепенно в течение всего XX в,, поскольку Россия стала увеличивать контакты с внешним миром, прежде всего с европейскими странами, перенимая западный образ жизни. Конечно, в определенные периоды выход на зарубежные образцы был ограничен, но политические изменения в стране в итоге привели к большей открытости российского общества и усвоению несемейного образа жизни.

Итак, нормы многодетности не являются чем-то единственно правильным. Низкая рождаемость — не дезорганизация (якобы это отказ следовать нормам многодетности), поскольку в основе такого репродуктивного поведения лежат свои нормы — нормы малодетности, которые имеют определенную структуру, эффективно и достаточно четко регулируют поведение населения, семьи, родителей. В итоге сформированная система норм малодетности стала более распространенной, действительно «нормальной», а следование нормам многодетности в настоящее время становится отклонением.

Тем не менее многие ученые и политики определяют низкую рождаемость как дисфункцию. Если рассматривать низкую рождаемость как отказ следовать нормам многодетности, то ее, действительно, можно назвать дисфункцией. Очень много есть публикаций, высказываний и цитат, содержащих устоявшийся штамп «семья в кризисе», подтверждая это невыполнением семьей ее основных функций, прежде всего репродуктивной. Но по сути семьи просто следуют другим нормам — нормам малодетности, и в этом аспекте они вполне нормальны. Другое дело, что сами нормы малодетности не отвечают интересам общества.

Человек стремится достичь определенного положения в обществе, приобщиться к существующей в обществе системе ценностей и приоритетов. В современной России становятся важными и ценными несемейный образ жизни и построение карьеры. Для достиже ния этой цели человек вынужден отказаться от иных ценностей, в частности от семьи, рождения детей. В данном случае складывается двойная система требований: человек должен работать, производить какой-либо продукт, быть успешным, строить карьеру, но при этом создать семью, родить и воспитать как можно большее число детей. Какой из образцов, какая из систем норм поведения более нормальна, трудно судить: в идеале хорошо бы их сочетать, но в реальности это сделать сложно. Человеку, прежде всего женщине, приходится делать выбор, и в условиях большей привлекательности («красивости», «интересности», наличия специальной инфраструктуры) внесе-мейного образа жизни выбор делается не в пользу рождения детей.

Поэтому утверждения о том, что изменить уровень рождаемости можно путем увеличения экономической поддержки семьи, являются не совсем верными и обоснованными. Хотя именно призывы к материальному стимулированию рождаемости являются наиболее обсуждаемыми на протяжении всего XX в. и в начале нашего столетия. В двадцатые годы прошлого века даже появилась концепция помех, которая также была популярна и в 1960 — 1970-е гг. Она легко вписывалась в существовавшую советскую идеологию: стоит только улучшиться материальным условиям жизни семьи (т. е. наступить коммунизму), рождаемость начнет расти и все придет в норму.

Но это ничего не объясняло, когда уровень жизни улучшался (особенно по сравнению с досоветским), а уровень рождаемости продолжал падать (для сравнения: в царской России крестьянки рожали намного больше, хотя условия жизни, условия ухода за ребенком были намного тяжелее, чем у советской работницы).

Результаты проводимых в 1980-е гг. мер материальной поддержки, хотя и создавали эйфорию успеха и возможности изменить демографическую ситуацию, имели лишь временный характер, поскольку способствовали более быстрой реализации сформированных у потенциальных родителей репродуктивных установок, но не меняли их размер.

В объяснении причин низкой рождаемости существуют устоявшиеся стереотипы, действие которых можно описать известной формулой: если проблему определять как реальную, она будет иметь и реальные последствия.

В частности, если реально определять рождение ребенка как экономически тяжелую ношу для семьи, то этот стереотип может вполне реализоваться. Подобное клише чаще всего и используется родителями при оправдании своего решения отказаться от рождения ребенка. Наклеивание данного ярлыка на ребенка действительно увеличивает трудности в его содержании. Например, если говорить, что нужно много денег на покупку памперсов, то, действительно, молодые родители ориентируются на регулярное их использование в первые годы жизни ребенка и тратят на них много денег. Тем самым они подтверждают сложившийся стереотип. Но для ребенка намного полезнее использование не памперсов, а тканевых подгузников. Ведь раньше детей растили и без современных средств гигиены, и они вырастали более здоровыми. Конечно, без памперсов родителям приходится намного тяжелее в уходе за ребенком, но иначе придется намного сложнее отучить его от них.

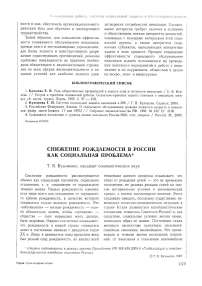

Таким образом, проблема низкой рождаемости рассматривается весьма неоднозначно. По объективным статистическим данным, рождаемость снижается, но оценивается, обсуждается, конструируется эта ситуация по-разному (табл.).

Снижение рождаемости шло постепенно, был резкий спад в начале 1990-х гг. (это можно объяснить в том числе-и экономическим, политическим кризисом). Однако в то время так много о проблеме снижения рождаемости, депопуляции не говорили, так активно ее не обсуждали.

Проблема низкой рождаемости была сконструирована только в последнее время. Хотя именно в прошедшие 2 — 3 года рождаемость начала расти и без вмешательства «сверху», без активной семейной политики. Согласно данным Госкомстата России, коэффициент рождаемости составил в 2001 г. 9,0; в 2002 г. — 9,7; в 2003 г. — 10,2; в 2004 г. — 10,4; в 2005 г. — 10,2.

По сути, проблема не в низкой рождаемости, а в том, что это не отвечает интересам государства: идет столкновение их и семьи (родителей). Причем данная проблема конструируется с позиций двух сторон. Государство (органы власти) формирует проблему снижения рождаемости и, как следствие, нехватки трудовых ресурсов, притока мигрантов и увеличения межнациональных конфликтов, а население — проблему трудностей ухода и содержания ребенка, что и приводит к снижению рождаемости.

Представители власти, желая вызвать доверие населения, поддерживают обывательскую точку зрения: рождаемость можно повысить путем материального стимулирования. В итоге обе стороны еще больше убеждаются в истинности данной закономерности. Хотя скорее всего данная проблема поднимается госу-

Таблица

Численность, рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения в РФ в 1970 — 2001 гг. [1, с. 68]

Как уже указывалось, рождаемость сейчас имеет небольшую тенденцию к росту, что продлится примерно до 2010 г. Это позволит политикам в первые годы после выборов утверждать об эффективности принятых ими мер. В настоящее время они очень удачно используют демографическую волну (увеличение численности поколения потенциальных родителей, т. е. поколения, родившегося в середине-начале 1980-х гг.).

После 2010 г. снова начнется спад рождаемости, когда в брачный, репродуктивный возраст вступит малочисленное поколение, родившееся в начале 1990-х гг. Такое волнообразное изменение уровня рождаемости будет постепенно сглаживаться в сторону стабильного ее снижения. Но насколько это плохо, если в целом в мире говорят о проблеме перенаселенности планеты? Конечно, политики начнут сетовать на снижение внешнеполитического статуса нашего государства из-за уменьшения численности населения в стране, хотя многие европейские страны имеют вес на политичес кой арене, отнюдь не обладая миллионной численностью.

На наш взгляд, нужно рассмотреть данную проблему в несколько ином аспекте. Вспомним слова А. Шопенгауэра: «То упоительное восхищение, какое объемлет мужчину при виде женщины соответствующей ему красоты, суля ему в соединении с нею высшее счастье, это именно и есть тот дух рода., который, узнавая на челе этой женщины явный отпечаток рода, хотел бы именно с нею продолжать последний» [2, с. 83 — 104]. Отталкиваясь от этого высказывания, мы можем предположить, что в некоторых странах, в частности в России, человечество как биологический вид исчезает из-за плохого состояния здоровья. То же можно сказать о человечестве как социальной общности, которая уменьшается, поскольку обладает плохими социальными и психологическими качествами. Поэтому необходимо задуматься о качестве новых поколений, ведь увеличение количества людей, больных физически и психологически, приведет к деградации пусть даже многочисленного общества. Видимо, пока мы имеем ту численность, тот уровень рождаемости, которого мы заслуживаем.

jQpcmynjbjfT 25.04.07.

Список литературы Снижение рождаемости в России как социальная проблема

- Российский статистический ежегодник. М., 2002.

- Шопенгауэр А. Метафизика половой любви/А. Шопенгауэр//Избр. произв. М., 1992.