Снижение смертности детей в перинатальный период: актуальность задачи и территориальная специфика ситуации в России

Автор: Нацун Лейла Натиговна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 3 (95), 2018 года.

Бесплатный доступ

Снижение смертности детей в перинатальный период напрямую зависит от комплекса условий: здоровья родителей, условий и образа их жизни, а также качества медицинской помощи. Региональная специфика смертности в перинатальный период рассматривается в работах И.Н. Носковой, В.Г. Лопушанского, И.Г. Нежданова, С.А. Ульяновской. Цель настоящего исследования - поиск направлений минимизации потерь от смертности детей в перинатальный период. Информационную базу работы составили данные международных организаций, государственной службы статистики, ее территориального подразделения в Вологодской области, данные Департамента здравоохранения Вологодской области, а также работы отечественных и зарубежных исследователей. С использованием метода сравнительного анализа перинатальной смертности в России и развитых европейских странах подтверждена актуальность совершенствования системы медицинского сопровождения беременности и родов в Российской Федерации. Установлено, что сельские территории характеризуются худшими параметрами выживаемости детей. На основе анализа статистических данных выявлена тенденция роста мертворождаемости в сельских территориях с 2014 года на фоне снижения значений этого показателя в городских территориях. Отмечено, что значения коэффициентов мертворождаемости и в городской, и в сельской местности заметно превышают значения коэффициентов ранней неонатальной смертности. Это позволяет утверждать, что мертворождаемость по сравнению с ранней неонатальной смертностью сложнее поддается регулированию, что делает ее снижение важнейшей задачей в сфере снижения демографических потерь от смертности новорожденных. Показано, что система статистического учета случаев перинатальной смертности в региональном и муниципальном разрезе нуждается в совершенствовании. В заключительной части статьи обоснована необходимость повышения качества и доступности медицинской помощи беременным и роженицам, сформулированы соответствующие рекомендации. Результаты исследования могут представлять интерес для специалистов в сфере социального управления.

Перинатальная смертность, ранняя неонатальная смертность, мертворождаемость, здоровье населения, трехуровневая система медицинской помощи беременным женщинам

Короткий адрес: https://sciup.org/147111561

IDR: 147111561 | УДК: 314.422.26 | DOI: 10.15838/ptd.2018.3.95.5

Текст научной статьи Снижение смертности детей в перинатальный период: актуальность задачи и территориальная специфика ситуации в России

тах таких специалистов, как И.Н. Носкова [6], В.Г. Лопушанский [7], И.Г. Нежданов [8], С.А. Ульяновская [9].

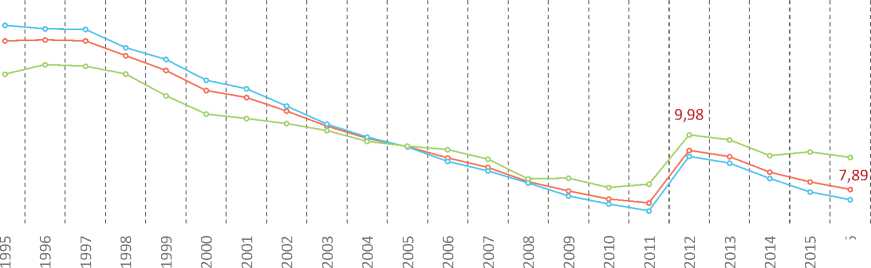

По состоянию на 2016 год значение коэффициента перинатальной смертности в городской местности составляло 7,34, в сельской – 9,6. В сельской местности с 2006 года фиксируется более высокое значение коэффициента перинатальной смертности, чем в городской. До этого «переломного» года наблюдалась обратная ситуация: в городской местности регистрировались более высокие значения коэффициента перинатальной смертности (рис. 4) .

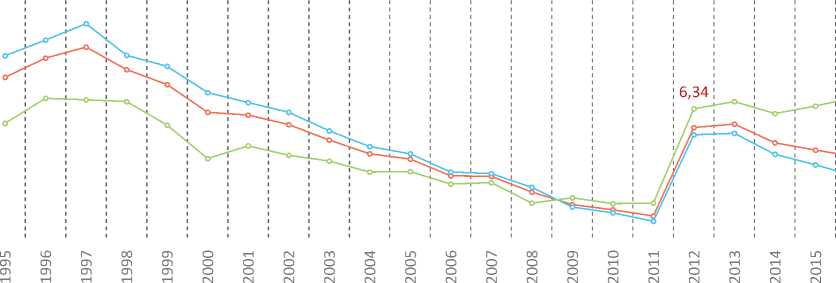

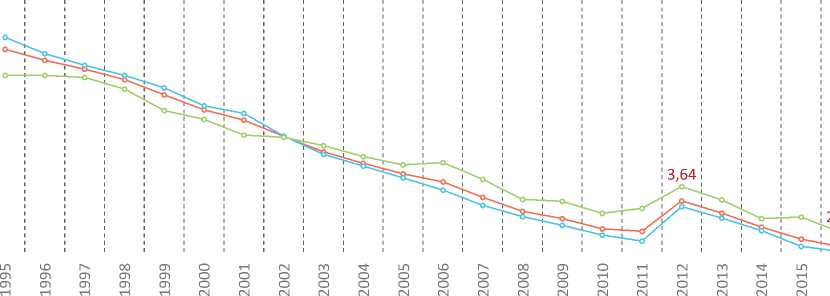

Сходное наблюдение касается показателей отдельных компонентов, характеризующих перинатальную смертность, – коэффициентов мертворождаемости и ранней неонатальной смертности, рассчитанных по отношению к общему числу рождений. Для первого показателя кардинальное изменение ситуации произошло в 2009 году, для второго – в 2003. Кроме того, с 2014 года для сельских территорий наблюдается рост мертворождае-мости, тогда как для городских территорий фиксируется стабильное снижение показателя. Это первое явное и устойчивое расхождение трендов для двух типов территорий за период наблюдения с 2009 года (рис. 5, 6). Вероятным объяснением подобной ситуа- ции может служить уже отмечавшаяся выше худшая обеспеченность населения сельских территорий качественной медицинской помощью, ставшая особенно заметной после внедрения системы трехуровневого оказания медицинской помощи. В целом, значение коэффициентов мертворождаемости и в городской, и в сельской местности заметно превышает значения коэффициентов ранней неонатальной смертности для этих территорий. То есть вне зависимости от типа территории мертворождаемость по сравнению с ранней неонатальной смертностью сложнее поддается регулированию.

Для сравнения, подобных изменений территориальной специфики не наблюдалось в отношении показателя младенческой смертности. В сельской местности значения ее показателя значительно превышают значения, регистрируемые в городской местности еще с советского периода развития страны (рис. 7) .

С учетом того, что значение коэффициента мертворождаемости в России значительно превышает значение коэффициента смертности в ранний неонатальный период, важнейшая задача в сфере снижения демографических потерь от смертности новорожденных связана именно со снижением мертворож-даемости. Поскольку Росстат не ведет учет мертворождаемости в региональном разрезе,

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

Все население

Городское население

Сельское население

Рис. 4. Коэффициент перинатальной смертности, городское и сельское население, на 1000 родившихся живыми и мертвыми Источник: Перинатальная смертность. Демографический ежегодник России. 2017. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B17_16/IssWWW.exe/Stg/5.7.xls (Дата обращения 16.01.2018).

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

--о-- Все население

--о-- Городское население

--о-- Сельское население

Рис. 5. Коэффициент мертворождаемости, городское и сельское население, на 1000 родившихся живыми и мертвыми Источник: Перинатальная смертность. Демографический ежегодник России. 2017. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B17_16/IssWWW.exe/Stg/5.7.xls (дата обращения 16.01.2018).

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

--о-- Все население

--о-- Городское население

--о-- Сельское население

Рис. 6. Коэффициент ранней неонатальной смертности, городское и сельское население, на 1000 родившихся живыми и мертвыми

Источник: Перинатальная смертность. Демографический ежегодник России. 2017.

2016 2016 2016

Рис. 7. Младенческая смертность в городской и сельской местности в России, на 1000 родившихся живыми

Источник: Младенческая смертность. Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo22.xls

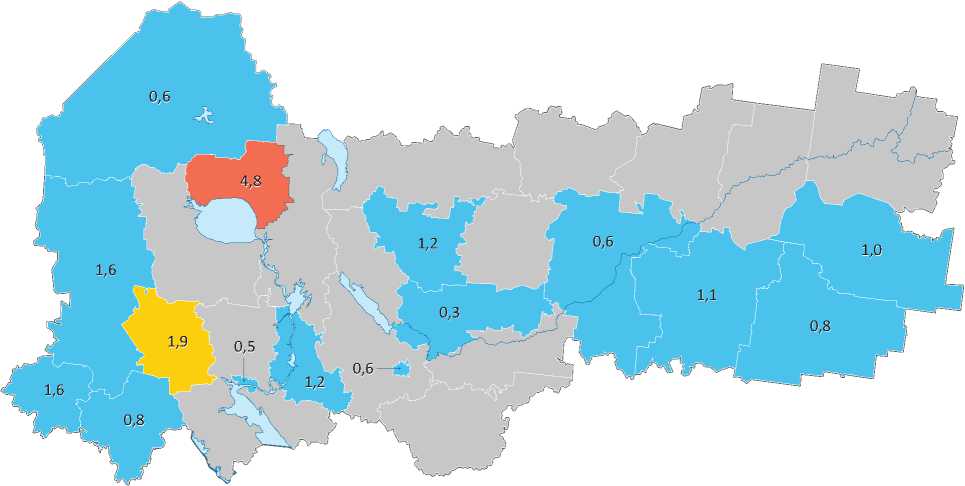

Рис. 8. Мертворождаемость в Вологодской области в 2016 году, % мертворожденных на 100 родившихся живыми

Обозначения: голубым цветом выделены территории, где значения показателя не превышали 1,6%, желтым – 3,2%, красным – превышали 3,2%; серым цветом обозначены районы, по которым нет данных.

Источник: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области: статистические сборники за 2008–2016 годы / Медицинский информационно-аналитический центр. Департамент здравоохранения Вологодской области.

обратимся к анализу ситуации по динамике мертворождаемости, опираясь на данные Департамента здравоохранения Вологодской области, рассматривая эту территорию как модельный регион Российской Федерации.

В Вологодской области наблюдается дифференциация уровня мертворождаемости в разрезе муниципальных образований. Согласно данным Департамента здравоохранения Вологодской области за 2008–2016 гг., к районам, где хотя бы однажды фиксировался наивысший по области коэффициент мертво- рождаемости, относятся Харовский (2,4% в 2013 году), Верховажский (2,3% в 2009 году), Вожегодский (3,8% в 2012 году), Междуречен-ский (2,7% в 2008 году) и Сямженский (2,7% в 2010 году). В 2015 и 2016 гг. среди муниципальных районов наивысший коэффициент мертворождаемости зафиксирован в Ваш-кинском районе (3,1 и 4,8% соответственно). В 2016 году высокое значение показателя отмечено также в Кадуйском районе (1,9%; рис. 8). В регионе в целом за указанный период уровень мертворождаемости практически не из- менился: в 2016, как и в 2008 году, значение показателя составляло 0,7%, максимальное значение было зафиксировано в 2012 году (0,9%), минимальное – в 2013 году (0,5%). Обращает на себя внимание отсутствие данных по показателю по значительной части муниципальных районов.

Интерпретация сложившейся ситуации в разрезе муниципальных образований осложняется несовершенством учета мертворождений. В медицинской статистике эти случаи учитываются по принципу места рождения ребенка и места оказания акушерской помощи, а не по месту постоянного проживания матери. Несовершенство применяемого порядка статистического учета хорошо прослеживается на примере Вологодского и Череповецкого муниципальных районов: за 2008–2016 гг. здесь не было выявлено ни одного случая мертворождений. Этот факт, на наш взгляд, скорее указывает на то, что беременные женщины, живущие вблизи крупных городов, рожают детей в областных ЛПУ, чем на высокое репродуктивное здоровье населения этих районов. То же предположение подтверждают данные за 2015 и 2016 годы: в областных ЛПУ показатель мертворождае-мости заметно выше (1,3%), чем по области в целом (0,7%) и ее районам (0,7%). Следовательно, нельзя сделать корректных выводов о том, влияют ли на конкретной территории на уровень мертворождаемости условия жизни населения и экологические факторы или он в большей степени обусловлен качеством медицинской помощи. Можно лишь предположить, что удаленные от крупных городов районы Вологодской области испытывают дефицит доступной и качественной специализированной акушерско-гинекологической помощи, что в целом затрудняет работу по профилактике перинатальной смертности. Сложившаяся ситуация может служить типичным примером неравенства в доступе к ресурсам, обеспечивающим сохранение здоровья, когда территории, отдаленные от административных центров, значительно хуже обеспечены медицинской помощью. Следует отметить, что эта проблема характерна не только для Вологодской области, но и для других субъектов России [10, с. 27].

Помимо медицинских факторов на вероятность нарушений здоровья во время беременности и родов оказывают влияние экологические факторы. Они воздействуют на здоровье женщин и перинатальную смертность [11, с. 195]. Более интенсивным воздействием неблагоприятных экологических факторов (загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды и почв, а также неблагоприятные условия труда) определяется специфика рисков проживания в городской местности. Следствием этого становится необходимость ведения специального мониторинга состояния здоровья городского населения с целью выявления его нарушений, связанных с состоянием окружающей среды. Опыт подобных наблюдений есть у стран Евросоюза. В 2008 году вышел доклад Европейского регионального отделения всемирной Организации здравоохранения «Здоровье и окружающая среда в Европе: оценка прогресса»3 о распространении нарушений здоровья населения, связанных с воздействием различных экологических факторов. Сходные методики наблюдения могли бы быть апробированы и внедрены в практику работы региональных и федеральных профильных ведомств в России.

В спектр факторов, негативно воздействующих на репродуктивное здоровье человека, входит антропогенное загрязнение окружающей среды различными химическими веществами. Исследователи отмечают, к примеру, особую опасность токсического воздействия на организм гормоноподобных соединений, способных вызывать нарушения функционирования репродуктивной системы мужчин и женщин на цитологическом уровне, а также, накапливаясь в организме матери, передаваться детям, вызывая в их организме еще до рождения необратимые патологические изменения, в том числе летальные. Специалистами из Кемеровской области доказана положительная корреляционная связь между загрязнением атмосферного воздуха бенз(а)пиреном и частотой рождения детей с пороками сердца [12]. Подробный обзор исследований характера влияния токсических веществ, поступающих в организм человека с пищей, косметикой, атмосферным воздухом и питьевой водой, а также «унаследованных от родителей» приводится в работе А.И. Никитина [13]. Автор, обсуждая проблему снижения репродуктивного здоровья населения, указывает на необходимость дополнительных научных исследований экологических факторов, а также дает практические рекомендации, касающиеся формирования системы охраны здоровья потенциальных родителей и будущего ребенка. Для этого предлагается проведение научно обоснованных мероприятий по профилактике пренатальной патологии еще до наступления беременности или в самом ее начале посредством организации специализированной консультативной помощи супружеским парам, планирующим беременность, особенно тем, которые подвергаются воздействию вредных производственных факторов и проживают на экологически неблагополучных территориях. Нам, в свою очередь, эти меры представляются обоснованными, а их предполагаемый демографический и экономический эффект – желательным для обеспечения устойчивого развития страны и отдельных ее регионов. С учетом слабой ориентированности расположенных в России предприятий на охрану здоровья населения к перечисленным мерам следовало бы также добавить внедрение на предприятиях систем охраны здоровья работников, совершенствование технических регламентов, регулирующих производство пищевой и косметической продукции, лекарственных препаратов, в том числе состав их упаковки, с целью обеспечения безопасности для потребителей. Важно предпринимать и дальнейшие шаги, направленные на широкое внедрение безопасных для здоровья человека и функционирования природных экосистем технологий.

Обсуждение

Снижение смертности в перинатальный период – задача, безусловно требующая построения эффективной системы медицин- ского сопровождения женщин на этапах подготовки к беременности, во время вынашивания ребенка, непосредственно во время и после его рождения.

Как и во многих развитых странах [14], в Российской Федерации принята трехуровневая система организации медицинской помощи. Согласно Приказу Минздрава РФ № 572н от 01.11.2012, все учреждения, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовый период, в зависимости от оснащенности и кадрового обеспечения делятся на три группы:

-

1) акушерские стационары, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача – акушера-гинеколога;

-

2) акушерские стационары (родильные дома (отделения), в том числе профилизи-рованные по видам патологии), имеющие в своей структуре палаты интенсивной терапии (отделение анестезиологии-реаниматологии) для женщин и палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также межрайонные перинатальные центры, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;

3а) акушерские стационары, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания), акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;

-

3б) акушерские стационары федеральных медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденным, разрабатывающие и тиражирующие новые методы диагностики и лечения акушерской, ги-

- некологической и неонатальной патологии и осуществляющие мониторинг и организационно-методическое обеспечение деятельности акушерских стационаров субъектов Российской Федерации.

В более позднем документе Минздрава4 указано, что эффективная работа всей этой системы обеспечивается при условии развития транспортной инфраструктуры в регионах, включая медицинскую эвакуацию с возможностью проведения реанимационных мероприятий во время транспортировки, а также электронного мониторинга, дающего возможность дистанционного и индивидуального контроля над здоровьем беременных женщин и их своевременной маршрутизации в медицинские организации, в которых им будет оказана оптимальная помощь.

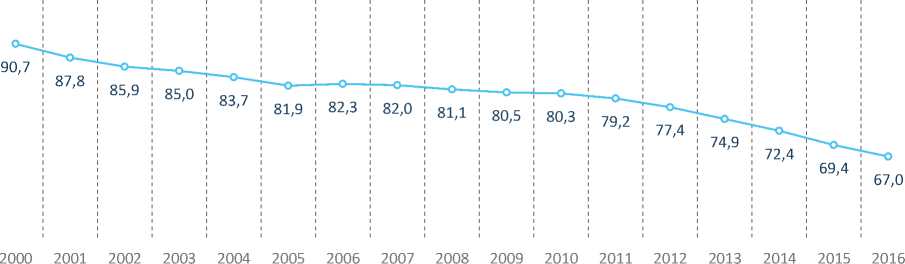

В то же время, по данным исследователей [15], по всей России за период с 2000 по 2013 год произошло сокращение числа коек для беременных, рожениц и родильниц на 30% (рис. 9) , что не способствует решению приоритетной задачи обеспечения охвата всех женщин качественной и доступной медицинской помощью акушерско-гинекологического профиля.

В 2015 году в Вологодской области количество коек для беременных и рожениц составляло 547 (19,7 на 10000 чел.), в 2016 году оно снизилось до 530 (19,7 на 10000 чел.).

Как следует из данных о мертворождае-мости в Вологодской области, приведенных выше по тексту, население муниципальных районов пострадало от сокращения специализированного коечного фонда в первую очередь. Это ставит под вопрос возможность организации качественного медицинского сопровождения беременности и родов на территориях, удаленных от крупных городов, вынуждает женщин совершать рискованные дальние переезды во время беременности для получения специализированной медицинской помощи. О недостаточной эффективности системы оказания медицинской помощи беременным и роженицам свидетельствует и тот факт, что в районах с самыми высокими показателями мертворождаемости в 2015 и 2016 гг., по данным Департамента здравоохранения региона, наблюдались низкие показатели доли беременных женщин, своевременно (до 12-й недели беременности) поставленных на учет в женской консультации: в Вашкинском районе – 56,5 и 88,4% соответственно, в Кадуйском районе – 75,5 и 76,2% соответственно. Для сравнения, среднеобластное значение показателя составляло 92,4% в оба года.

В целом, эти выводы согласуются с результатами, полученными ранее в рамках исследований других специалистов. Так, по данным В.И. Стародубова, Л.П. Сухановой и

Рис. 9. Число коек для беременных женщин, рожениц и родильниц, тыс.

Источники: Медицинская помощь женщинам и детям. Федеральная служба государственной статистики.

Ю.Г. Сыченкова [16], в постсоветский период снижение перинатальной смертности происходило в основном благодаря снижению ранней неонатальной смертности, тогда как мертворождаемость снижалась не столь существенно. Причем негативной особенностью перинатальной смертности в России стало увеличение мертворождаемости и ранней неонатальной смертности среди доношенных детей на фоне снижения этих показателей среди недоношенных. Этот факт, по мнению экспертов, свидетельствует «о диспропорции качества акушерской помощи в стационарах разного уровня»: на фоне «концентрации ресурсов здравоохранения в перинатальных центрах и стационарах 3-го уровня» наблюдается низкое качество оказания медицинской помощи в ЛПУ 1–2 уровня. Поэтому основной резерв снижения потерь от перинатальной смертности эксперты видят в «улучшении качества базовой акушерской и перинатальной помощи при доношенной беременности в широкой сети учреждений родовспоможения 1–2 уровня».

Снижение неонатальной смертности, таким образом, является задачей системы здравоохранения, которая достигается путем концентрации ресурсов (высокотехнологичного оборудования, квалифицированного персонала) в учреждениях родовспоможения третьего уровня. Поскольку такие учреждения, как правило, располагаются в крупных городах, удаленные от них территории оказываются «в проигрыше». Например, в работе В.В. Ветрова (с соавт.) показано, что более высокие показатели перинатальной смертности наблюдаются в учреждениях более низкого уровня родовспоможения [17], что указывает на необходимость дальнейших усилий по повышению эффективности работы системы оказания помощи беременным и роженицам.

В Вологодской области в некоторой степени нехватку специализированных коек в районах компенсирует работа областных лечебно-профилактических учреждений, к числу которых относится функционирующий с 2007 года Перинатальный центр5. Он является структурным подразделением БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница». В 2015 году были проведены работы по совершенствованию материально-технической базы учреждения: установлено оборудование для реанимации новорожденных. По данным за 2014–2016 годы, в учреждении показатели младенческой смертности были ниже среднеобластных (табл.) .

Благодаря расширению материальнотехнической базы Перинатального центра возросла способность системы здравоохранения региона оказывать эффективную по-

Таблица. Показатели материнской и младенческой смертности: в Перинатальном центре БУЗ ВО ВОКБ и в Вологодской области в целом

|

Показатель |

По учреждению |

По региону в целом |

|||||

|

2014 год |

2015 год |

2016 год |

2007 год |

2014 год |

2015 год |

2016 год |

|

|

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми |

5,3* |

2,6* |

4,6* |

н/д |

7,6 |

5,8 |

6,6 |

|

Перинатальная смертность на 1000 |

18,5 |

17,5 |

17,1 |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

|

Мертворождаемость на 1000 родов |

13 |

15,1 |

12,5 |

н/д |

13 |

7,0 |

7,0 |

|

Материнская смертность, число случаев** |

0 |

2 |

0 |

н/д |

24,7 |

24,5 |

25,4 |

|

* Ранняя неонатальная смертность на 1000 (в первые 168 часов жизни). ** Материнская смертность по региону приведена в расчете на … родившихся живыми. Источники: Публичный отчет главного врача БУЗ ВО ВОКБ Д.В. Ванькова. 2016. URL: http://hospital35.ru/publichnyj-otchet-glavnogo-vracha (дата обращения 16.01.2018); Статистические сборники «Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области …» за 2014, 2015 и 2016 годы // Медицинский информационно-аналитический центр. Департамент здравоохранения Вологодской области; Смертность женщин от осложнений беременности и родов. Семья, материнство и детство / Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/family/3-17.xls ; Младенческая смертность. Семья, материнство и детство / Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/family/3-18.xls |

|||||||

5 По второму кругу // Премьер. 2014. 21 января. № 2 (848). URL: http://premier.region35.ru/node/8173 (дата обращения 16.01.2017).

мощь детям, рождающимся с нарушениями здоровья и развития, экстремально низкой массой тела. По данным за 2016 год, через отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных прошли 226 детей, имевших нарушения здоровья, потенциально угрожавшие их выживанию и полноценной здоровой жизни. Среди них 191 – родившиеся недоношенными, 45 – родившиеся с экстремально низкой массой тела.

Не отрицая значимость развития специализированной высокотехнологичной медицины в сфере охраны здоровья беременных женщин и новорожденных, отметим, что для достижения значимых результатов в преодолении перинатальной и неонатальной смертности следует уделять особое внимание расширению охвата населения услугами женских консультаций и роддомов. Особое внимание следует обратить на обеспечение доступа сельского населения к этим услугам. Следует принять дополнительные меры по развитию транспортной инфраструктуры региона, а также повышению доли беременных женщин, поставленных на учет в женских консультациях на ранних сроках беременности. Данная мера необходима для раннего выявления нарушений течения беременности у женщин, наличия врожденных патологий у детей. Это позволит сохранить потенциал воспроизводства сельского населения, что приобретает особую актуальность на фоне обострения проблемы обезлюдения сельских территорий [18; 19], актуальной и для Вологодской области.

Важным направлением работы, на наш взгляд, является профилактическая работа с беременными женщинами, направленная на снижение распространенности среди них поведенческих факторов риска нарушений здоровья детей (таких как курение, употребление алкоголя), а также формирование положительного, ответственного отношения к родительству. В практике работы медицинских учреждений регионов России уже накоплен положительный опыт такой работы. Например, в Хабаровске «Школа родительства» функционирует на базе Перинатального центра [20].

Резюме

Приведенные в работе факты указывают на необходимость совершенствования работы по сопровождению беременности в женских консультациях и роддомах, повышения грамотности женщин и мужчин в вопросах сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи. Учет территориальной специфики – условие, выполнение которого необходимо для достижения целей развития, связанных с сохранением человеческого потенциала и повышением качества населения территорий.

В целом, опираясь на результаты проведенного исследования можно сформулировать следующие рекомендации, направленные на снижение потерь от перинатальной смертности:

-

1) совершенствование системы маршрутизации беременных женщин для оказания им своевременной и качественной медицинской помощи;

-

2) обеспечение необходимым диагностическим и лабораторным оборудованием учреждений здравоохранения, расположенных в муниципальных образованиях, удаленных от крупных городов региона;

-

3) развитие системы экстренной транспортировки беременных женщин в акушерские стационары;

-

4) формирование выездных бригад медицинских работников для обслуживания беременных женщин, проживающих в сельских территориях;

-

5) внедрение в регионах программ подготовки супружеских пар к зачатию, включающих диагностические мероприятия, а также работу по формированию у будущих родителей ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей.

Таким образом, проведенное исследование позволило получить ряд результатов, обладающих научной новизной. Показано, что в составе компонентов перинатальной смертности именно мертворождаемость обусловливает наибольшие демографические потери. Подтверждена актуальность проблемы совершенствования системы оказания ме- дицинской помощи беременным женщинам. Сформулированы рекомендации, направленные на снижение потерь от перинатальной смертности в России. Выводы и рекомендации настоящей работы могут представлять интерес для специалистов в сфере социального управления. В перспективе предполагается дополнить полученные результаты данными о поведенческих факторах, влияющих на перинатальную смертность.

Список литературы Снижение смертности детей в перинатальный период: актуальность задачи и территориальная специфика ситуации в России

- Шабунова А.А., Барсуков В.Н. Тенденции демографического старения населения Российской Федерации и пути их преодоления//Проблемы развития территории. 2015. № 1 (75). С. 76-87.

- Dallolio L., Di Gregori V., Lenzi J., Franchino G., Calugi S., Domenighetti G., Pia Fantini M. Socio-economic factors associated with infant mortality in Italy: an ecological study. International Journal for Equity in Health, 2012. Available at: https://equityhealthj.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1475-9276-11-45?site=equityhealthj.biomedcentral.com

- Данишевский К.Д. Репродуктивное здоровье: глобальные цели развития и экономический потенциал России//Медицина. 2013. № 2 (2). С. 13-28.

- Кваша Е.А. Смертность детей до 1 года в России: что изменилось после перехода на новые определения живорождения и мертворождения//Демографическое обозрение. 2014. Т. 1. № 2. С. 38-56.

- Байбарина Е.Н., Сорокина З.Х., Рябинкина И.Н. Анализ причин региональной дифференциации патологических состояний, определяющих показатели перинатальных потерь в Российской Федерации//Российский педиатрический журнал. 2012. № 5. С. 4-9.

- Носкова И.Н., Тришкин А.Г., Артымук Н.В. Анализ перинатальных потерь в Кемеровской области//Журнал акушерства и женских болезней. 2011. Т. LX. № 2. С. 103-108.

- Лопушанский В.Г., Кравченко Е.Н. Резервы снижения перинатальных потерь в Омском регионе//Омский научный вестник. 2010. № 1 (94). С. 77-79.

- Нежданов И.Г., Нередько Е.Г., Телегина И.В. Анализ динамики и структуры причин перинатальной смертности в Ставропольском крае//Медицинский вестник Северного Кавказа. 2010. Т. 19. № 3. С. 40-41.

- Структура перинатальной смертности в Архангельской области/С.А. Ульяновская //Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. C. 6.

- Грицинская В.Л. Резервы снижения младенческой смертности в Республике Тыва//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2013. № 1. С. 26-28.

- Кислицына О.А. Неравенство в распределении доходов и здоровья в современной России. М.: РИЦ ИСЭПН, 2005. 376 с.

- Сравнительная характеристика встречаемости различных врожденных пороков развития плода с позиции оценки экологической опасности в крупном промышленном центре/А.В. Шабалдин //Мать и дитя в Кузбассе. 2014. № 4 (59). С. 19-24.

- Никитин A.И. Гормоноподобные загрязнители биосферы и их влияние на репродуктивную функцию человека//Биосфера. 2009. Т. 1. № 2. С. 218-229.

- Levels of maternal care. Obstetric Care Consensus. No. 2. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol, 2015. Available at: https://www.acog.org/-/media/Obstetric-Care-Consensus-Series/oc002.pdf?dmc=1&ts=20180204T0929530574

- Дуганов М.Д., Шабунова А.А., Калашников К.Н. Опыт постиндустриальных стран в реструктуризации медицинской помощи и уроки для России//Проблемы развития территории. 2016. № 2 (82). С. 65-81.

- Стародубов В.И., Суханова Л.П., Сыченков Ю.Г. Репродуктивные потери как медико-социальная проблема демографического развития России//Социальные аспекты здоровья. 2011. Т. 22. № 6. 26 с.

- Ветров В.В., Иванов Д.О. Влияние маршрутизации беременных на показатели перинатальной смертности в Н-ской области//Проблемы женского здоровья. 2014. № 1. Т. 9. С. 19-22.

- Короленко А.В. Демографический потенциал как компонент устойчивого развития сельских территорий Северо-Запада России: тенденции и перспективы//Север и рынок: формирование экономического порядка. 2017. № 1 (52). С. 80-92.

- Чекмарева Е.А., Устинова К.А., Лихачева Т.Н. Теоретико-методологические подходы к исследованию человеческого потенциала сельских территорий//Проблемы развития территории. 2017. № 4 (90). С. 96-111.

- Ступак В.С. Роль социально-биологических факторов в развитии перинатальной патологии и их профилактика//Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2013. № 7-8. С. 8-12.